The most intense and productive life of culture takes place on the boundaries of its individual areas and not in places where these areas have become enclosed in their own specificity. (Bakhtin 191)

Bien qu’ayant acquis une certaine reconnaissance ces dernières années — surtout grâce à la réalisation de films de qualité par des réalisateurs aguerris — le filmage de la scène reste encore relativement sous-estimé, car inexploré. Explorer cette pratique implique notamment d’en synthétiser les modes d’écriture, de revisiter les controverses que continue de susciter l’enregistrement audiovisuel du spectacle vivant, et de défendre sa raison d’être en tant qu’expérience complémentaire et indispensable de la scène. Admettre, en outre, que ces films sont des œuvres à part entière, puisqu’ils reçoivent un traitement distinct du spectacle dont ils s’inspirent et qu’ils présentent une esthétique qui leur appartient exclusivement, sont, à mon avis, les conditions pour accepter que le film-théâtre1 mérite la même considération que ses homologues de fiction et documentaire. Ainsi, le terme de captation souvent utilisé pour désigner ces films me semble inapproprié, car il ne rend pas compte précisément de la vision de leurs créateurs.

Cet essai propose d’aborder Le Roi Lear par le prisme des interactions entre le texte de William Shakespeare (traduction de Jean-Michel Déprats), la mise en scène d’André Engel2, et sa version filmée réalisée par Don Kent. J’amorcerai mes réflexions par le biais d’une courte introduction au film-théâtre pour expliciter ses liens avec la notion d’intermédialité et montrer de quelles manières il négocie le passage d’un mode de présentation à un autre ; en l’occurrence pour faire communiquer l’espace de la scène avec celui de l’écran. J’examinerai quelques moments de la mise en scène d’Engel et présenterai les façons dont il s’empare de plusieurs procédés filmiques pour concevoir son dispositif scénique, déjà à l’œuvre dans sa mise en scène antérieure de Woyzeck. Je signalerai ensuite quelques moments où l’esthétique scénique influence les valeurs cinématographiques que choisit Don Kent. Enfin, je proposerai une courte analyse de l’adaptation du Roi Lear de Thomas Ostermeier et Elisa Leroy à la Comédie-Française3, filmé pour Pathé Live cette année, afin de déterminer si ces films correspondent à la catégorie de film-théâtre tel que je la conçois.

Film-théâtre et intermédialité

Malgré la pléthore de formules pour désigner les films produits d’après l’enregistrement de performances scéniques, l’expression de film de théâtre s’était distinguée avec la parution de l’ouvrage du même nom, dirigé par Béatrice Picon-Vallin, qui réunissait les témoignages de praticiens sur les modalités de traitement du théâtre par le cinéma. L’expression « film de théâtre » avait cependant déjà été utilisée par Marie-Louise Bablet dans son audiolivre pour caractériser le film d’Ariane Mnouchkine réalisé à partir de sa mise en scène de 1789. Cette expression reste toutefois incertaine quant au mode de filmage auquel elle renvoie — sur la scène du théâtre ou en studio, que ces films soient tournés avec ou sans public, transmis en direct ou en différé, que le dispositif scénique soit ou non remanié et que les frontières de la rampe soient parfois franchies, ou encore pour sa distribution commerciale (projection en salle de cinéma, édition DVD, streaming).

Par conséquent, j’ai proposé la catégorie de film-théâtre qui accueille tous ces films, pourvu qu’ils répondent à deux exigences : qu’ils ambitionnent une énonciation indépendante plutôt que de se soumettre aux impératifs scéniques ou cinématographiques, et qu’ils privilégient le point de vue du public de l’écran. Cette définition permet d’accroître la gamme des possibilités de filmage de la scène tout en valorisant les qualités propres au film-théâtre.

De même que le grand nombre de formules trahit la difficulté de délimiter la multiplicité des modes de filmage de la scène, nombre de spécialistes ont voulu définir le processus à l’œuvre lors de l’enregistrement audiovisuel d’une performance scénique, chacun proposant de nouveaux concepts, souvent afférents à leur propre domaine de recherche. André Bazin avait déjà considéré la nature des relations entre théâtre et cinéma, en particulier le passage intergénérique entre ces deux modes dramaturgiques possédant un système signifiant autonome, dans son article « Théâtre et cinéma » (1951). Dans « La loi du genre » (1980), Jacques Derrida avait constaté que le trait caractéristique identifiable censé rassembler un corpus sous une catégorie se conformait et se soustrayait simultanément à cette catégorie. Marvin Carlson avait encore souligné ce phénomène paradoxal lorsqu’il citait Trinh T. Minh-Ha dans la conclusion de Performance: A Critical Introduction : « despite our desperate, eternal attempt to separate, contain and mend, categories always leak » (190). Ces constats sur l’irréductible porosité générique ont donné lieu à des réflexions sur une panoplie de transferts allant des théories sur la traduction de Walter Benjamin, l’intertextualité d’après Julia Kristeva, les phénomènes intersémiotiques avec André Helbo, ou encore l’adaptation selon Linda Hutcheon.

Toutefois, la notion d’intermédialité semble mieux correspondre à la nature du filmage du théâtre. André Gaudréault et Philippe Marion notent : « a good understanding of a medium […] entails understanding its relationship to other media: it is through intermediality, through a concern with the intermedial, that a medium is understood » (15‑16). Jürgen E. Müller déclare encore « [qu’] un média recèle en soi des structures et des possibilités qui ne lui appartiennent pas exclusivement », et que cette « complicité conceptuelle [possède des] stratifications esthétiques [qui] ouvrent d’autres voies à l’expérience » (113). Une approche en particulier m’a permis de confirmer la raison d’être du film-théâtre en tant qu’événement intermédial. Irina O. Rajewsky, dans son article « Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality », propose de nouvelles idées sur les phénomènes d’hybridation. Rajewsky offre une définition de l’intermédialité qui réunit tous les phénomènes « that (as indicated by the prefix inter) in some way take place between media. ‘Intermedial’ therefore designates those configurations which have to do with a crossing of borders between media » (46). Rajewsky reconnaît que, au lieu de développer une catégorie unifiant toutes les possibilités de transferts entre les médias, la diversité de ces transferts nécessite sa propre désignation. Elle propose donc trois sous-catégories d’intermédialité dont une, « références intermédiales4 », qui décrit les manières dont un média utilise ses propres moyens d’expression pour faire référence à un autre média. Cette configuration implique deux médias distincts mais seul l’un des deux est matériellement présent.

Issu d’un enregistrement audiovisuel de la scène, donc produit d’une rencontre entre deux média, scénique et cinématographique, le film-théâtre répond ainsi mieux aux critères établis par Rajewsky qu’à ceux d’autres notions établies précédemment5. En effet, le film, « média de référence », car support matériellement présent, se constitue en relation avec le média (et ses spécificités) auquel il réfère, en l’occurrence le spectacle qu’il filme : « rather than combining different medial forms of articulation, the given media-product thematizes, evokes, or imitates elements or structures of another, conventionally distinct medium through the use of its own media-specific means » (53). L’analyse intermédiale selon Rajewsky souligne en outre davantage l’influence des échanges syncrétiques entre la scène et l’écran sur l’esthétique du film-théâtre.

Le Roi Lear : une œuvre intermédiale

André Engel s’était déjà approprié certains procédés cinématographiques pour Woyzeck qu’il avait mis en scène en 19986, pour lequel il avait notamment adapté le découpage séquentiel7 et le montage filmique. Son dispositif était formé de quatre cadres mobiles — l’envers de ces espaces était également aménagé — qui permettaient les changements de lieux, chacun décrivant une situation spatio-temporelle distincte. Durant les manipulations de cette structure amovible, la scène s’obscurcissait complètement, transition justement utilisée dans sa mise en scène du Roi Lear. À chaque cadre correspondait une action singulière se déroulant dans un espace-temps unique, un changement de cadre évoquant une coupure au montage. La nature du récit de Woyzeck, le reportage, requiert une esthétique à laquelle la nature séquentielle du montage filmique correspondait bien. La mise en scène d’Engel adoptait donc les codes cinématographiques pour satisfaire les exigences spatio-temporelles du récit, transcender les limitations scéniques, rivaliser avec l’ubiquité souvent réservée au genre filmique, et peut-être contempler un mode d’écriture original.

Pour son adaptation du Roi Lear, Engel découpe à nouveau le texte dramatique en une série d’actions à la manière d’un scénario de film — il emploie d’ailleurs des indications spatio-temporelles de type scénaristique comme « Extérieur nuit » ou « Dans l’entrepôt ». Le choix d’Engel de puiser dans l’esthétique filmique souligne ainsi son désir de proposer une version scénique assumant toutes les modifications engendrées par le passage intermédiatique. Les éléments de certaines scènes sont parfois inversés : le monologue d’Edmond qui ouvre la scène 2 de l’Acte I dans le texte de Shakespeare et de Déprats, le clôt dans la mise en scène ; la scène 4 de l’Acte III vient après la cinquième. D’autres sont fusionnées comme les scènes 1 et 2 de l’Acte III, ou apparaissent plus tard que dans le texte comme l’intervention de Kent en faveur de Cordelia dans la scène d’exposition (I.1). Celle‑ci, assez longue dans le texte, est scindée selon plusieurs moments courts dans la transposition d’Engel, pendant lesquels le roi s’entretient avec ses trois filles séparément, le dialogue initial entre Gloucester, Kent, Edmond et Lear étant évincé. Chacune de ces rencontres est visuellement ponctuée par ce qui s’apparente à des fondus au noir, figure de transition cinématographique indiquant une ellipse, puisqu’à chaque ouverture au noir, des personnages ont disparu ou sont apparus dans différents espaces du plateau. Le public est alors plongé in media res dans différents cadres de l’action, imitant ainsi l’illusion d’un déplacement spatio-temporel instantané.

Ces remaniements correspondent manifestement au désir de répondre aux attentes d’un public habitué à un rythme d’enchaînement d’images de plus en plus soutenu. L’utilisation de méthodes de focalisation par les lumières et les cadrages contribue encore à amplifier cette fluidité. Par exemple, à l’Acte II, scène 1, Gloucester se précipite en entendant les cris d’Edmond qui vient de chasser son frère de sa cachette. Un plan moyen de Gloucester côté jardin, qui donne l’ordre qu’on poursuive Edgar, est immédiatement suivi d’un plan d’ensemble du plateau où deux hommes surgissent de l’ombre, traversent un triangle de lumière et disparaissent côté cour. Cette mise en scène présente deux actions simultanées, ce qui rappelle le montage alterné, une convention cinématographique fréquemment utilisée pour les courses-poursuites dans les films de fiction.

Engel exploite également la scénographie pour différentier les divers lieux de l’action. L’un des décors intérieurs est positionné à l’arrière-scène, représentant un salon, tandis que les deux autres se trouvent côté cour : l’abri d’Edgar situé au-dessus d’un décor qui représente une autre pièce d’une maison. Quant aux scènes se déroulant en extérieur, elles sont placées côté jardin et à l’avant-scène. Cette répartition permet de créer une séparation claire entre ces espaces, renforcée par l’utilisation de transitions — fondus au noir — qui évoquent la fluidité du montage invisible propre au film de fiction, amplifiant l’effet de réalisme. Carole Guidicelli note d’ailleurs que certains éléments formels « purement théâtraux » (3) comme les apartés, certains monologues et tirades, sont éliminés de la traduction de Jean-Michel Déprats, ou abrégés, pour donner aux dialogues un style plus oral et accélérer le rythme des scènes. Son analyse conclut que les codes et motifs du film noir américain8 dont s’inspire Engel ont influencé la dynamique de sa mise en scène du Roi Lear « au service d’une esthétique réaliste » (6).

Lorsque Don Kent filme Le Roi Lear, il répond alors aux velléités d’Engel de donner à sa mise en scène le réalisme ontologique du film de fiction. Sa caméra est plutôt active, les prises de vue sont très diverses, à partir de multiples endroits du théâtre (parterre, gradins, scène elle-même, cintres). Kent privilégie les plans moyens et rapprochés, voire très rapprochés pour mieux convenir au format du petit écran sur lequel les détails ont tendance à se perdre — Le Roi Lear est filmé pour sa diffusion télévisuelle9. Ainsi, le couteau que prépare Cornouailles pour énucléer Gloucester, ou encore les revolvers, brandis à plusieurs reprises, sont filmés en plans rapprochés pour accroître la tension dramatique. L’esthétique télévisuelle du film de Kent évoque en outre les stratégies du direct : nombre démultiplié de prises et d’angles de vue, d’échelles de plan que procurent les différentes caméras placées dans plusieurs endroits de la salle et du plateau, recadrages et mises au point ostentatoires, grande mobilité de certaines caméras, utilisation d’une grue, images instables.

À plusieurs reprises, une caméra à l’épaule tourne autour des personnages – des plans manifestement filmés sur scène. C’est le cas du dialogue assez long entre Lear et Goneril (I.4) où s’enchaînent une multitude de plans rapprochés, parfois tremblés et flous, et où les interlocuteurs se trouvent partiellement occultés par une partie de l’épaule de leur locuteur, à l’instar des champs-contre-champs de cinéma. Plus tard, le dialogue entre Lear et ses deux filles aînées (II.4) est filmé de manière identique. La caméra alterne les champs-contre-champs à partir des points de vue de Goneril et de Régane, l’isolement de Lear amplifié par sa position dans le cadre entre elles deux, confronté à leur opposition commune. Enfin, Acte IV, scène 3, un messager fait son entrée, interrompant le dialogue entre Goneril et son mari pour lui remettre une lettre annonçant la mort de Cornouailles. Une caméra à l’épaule positionnée derrière Goneril s’avance brusquement vers le messager à la manière d’un rapide travelling avant, produisant une image instable qui transmet l’urgence de la situation. La présence d’un opérateur sur scène pour ce type de prise de vue vise vraisemblablement à instaurer une connexion plus directe avec les personnages et leur environnement. Cette approche procure une proximité qui n’est pas permise au public de la salle et qui permet donc aussi d’accroître le sentiment d’immédiateté et d’immersion pour le public de l’écran.

La focalisation sur scène est souvent réalisée grâce à l’utilisation habile des éclairages qui délimitent les aires de jeu et dessinent un contraste visuel fort entre les zones illuminées et celles laissées dans l’obscurité, rappelant l’atmosphère du film noir. Ce choix esthétique contraint alors le réalisateur à rapprocher sa caméra des personnages pour éviter que l’action ne soit engloutie par la pénombre environnante. La scène 5 de l’Acte I, par exemple, s’ouvre avec Lear, Kent et le fou réunis dans le cercle lumineux d’un spot d’éclairage — équivalent du cadrage cinématographique — qui les isole du reste de la scène, noyée dans l’ombre. Il neige. Don Kent décide d’aborder cette scène avec une prise de vue en plongée, redoublant visuellement le mouvement vertical de la chute de neige. Suit une série de plans rapprochés. Le choix de ces valeurs cinématographiques met à profit la pénombre qui entoure les personnages afin de canaliser le regard des spectateurs de l’écran sur cette partie du plateau, et contribue à renforcer l’impression qu’ils se trouvent en extérieur.

Grâce à des techniques de tournage similaires, Kent parvient également à créer l’illusion d’authentiques espaces intérieurs. L’utilisation de plans rapprochés aux dépens des plans larges contribue évidemment à cette impression car ils excluent le reste du plateau. Ils renforcent donc l’apparence d’un lieu clos, concrétisant l’existence d’un quatrième mur. Les décors représentant l’abri d’Edgar et le salon, tous deux situés côté cour, forment ainsi des espaces encore plus indépendants du fait de leur configuration. L’abri d’Edgar est situé en hauteur sur une plateforme de taille réduite, et les éléments de décors du salon sont disposés de manière à créer une séparation visuelle avec les autres parties de la scène. Ces espaces se prêtent donc davantage aux conventions de tournage de films de fiction, où les prises de vue avec caméra à l’épaule, grue, champs-contre-champs, plongées, et contre-plongées — facilitées par une caméra supplémentaire placée dans l’abri d’Edgar — sont les plus utilisées. En plus de renforcer l’illusion d’un véritable lieu intérieur, cette approche permet également de focaliser l’attention du public de l’écran, car celui de la salle, dont la séparation d’avec la scène est conditionnée par sa disposition face à la scène pour ce spectacle, est totalement exclu du champ visuel du public de l’écran — on l’entend parfois mais il n’apparaît que brièvement pendant les salutations.

Kent exploite encore d’autres procédés connotant la facture cinématographique qu’évoque Le Roi Lear d’Engel. Par exemple, le cadrage, soulignant la distance proxémique entre les personnages, crée un effet de profondeur de champ essentielle à l’esthétique réaliste. La scène d’exposition se clôt sur un double dialogue, entre Goneril et Régane placées à l’arrière-plan, et leurs maris respectifs placés au premier plan, côté jardin, en légère contre-plongée. L’effet de profondeur de champ est ici créé non seulement de manière visuelle, par la disposition de ces deux couples de personnages, l’un vis-à-vis de l’autre, mais aussi de manière auditive puisque les femmes sont en fait celles dont on entend le dialogue, aux dépens de celui de leurs maris que l’on voit converser silencieusement.

Enfin, s’il est clair que Kent choisit de tourner Le Roi Lear à la manière d’un film de fiction pour poursuivre l’esthétique réaliste qu’adopte Engel, les valeurs cinématographiques qu’il privilégie déploient aussi certains des thèmes présents dans le texte de Shakespeare ; en l’occurrence ceux de la trahison et du complot. Par exemple, la rencontre entre Edmond et Gloucester (III.3), où ce dernier lui confie qu’une armée est en route pour secourir Lear, est filmée en plans serrés, voire très serrés, et souligne l’aspect secret de la conversation. En outre, l’éclairage à la lueur d’une torche que Gloucester tient en contre-plongée du visage de son fils les enserre encore davantage dans l’ombre épaisse du plateau, évoquant la duplicité des personnages négatifs des Films Noirs. Ces procédés n’ont donc pas pour unique fonction de favoriser le point de vue du public de l’écran. Giudicelli note, à ce propos, certaines références visuelles à Citizen Kane d’Orson Welles et à Scarface de Howard Hawkes. On pourrait aussi signaler la scène d’ouverture de A Touch of Evil (1958) de Welles, un long plan-séquence filmé à l’aide d’une grue — mouvement de caméra dévoilant l’aire de jeu des Ateliers Berthier selon un lent balayage que choisit justement d’utiliser Don Kent pour la scène d’ouverture du Roi Lear — ou encore certaines contre-plongées dans Citizen Kane dont il se serait peut‑être inspiré.

Le Roi Lear, un film-théâtre ?

Le Roi Lear de Don Kent privilégie‑t‑il l’énonciation de son film et favorise‑t‑il le point de vue de son public ? Remplit‑il ces deux conditions du film-théâtre ? Les trois versions, littéraire, scénique et filmique, du Roi Lear illustrent une complicité intermédiale entre ces media lorsque sont mises en abyme les thématiques du texte de Shakespeare à l’aide des spécificités respectives de chacune. Engel s’approprie la pièce pour en proposer une interprétation qui se réclame du film noir américain, dont Kent amplifie les attributs réalistes à l’aide de certains choix de réalisation.

Ainsi que le signale la catégorie de « références intermédiales » telle que la définit Rajewsky, le film-théâtre, puisqu’il fait référence à un autre média, n’est pas un événement autonome. Or, bien qu’il absorbe certaines particularités scéniques, il n’est pas pour autant asservi aux conventions de présentation de l’événement qu’il filme, ni à certaines normes cinématographiques. Son esthétique implique également des considérations à l’égard de son public, car il ne s’agit pas uniquement de capter ce qui est visible sur le théâtre, mais d’élaborer des stratégies pour modeler la réception du public du film sur celle du public de la salle. Lors d’une représentation, le metteur en scène avait déjà incité les spectateurs à porter leur regard sur certains personnages, sur des espaces du plateau, des objets ou accessoires, grâce au contraste entre les ombres et les lumières, au son et à la musique, au jeu des comédiens. Lorsqu’un réalisateur décide de faire d’un spectacle un film, il imagine la trajectoire du regard du public de théâtre. Le filmage et le montage jouent alors un rôle essentiel pour faire coïncider les points de vue des publics de théâtre et de l’écran, pour capturer ce lien sensible.

La perspective du public de film peut être privilégiée de plusieurs manières. Elle peut être relayée par celle de son homologue de la salle de théâtre, dont la présence est médiée par des procédés de tournage visant à créer une impression d’immédiateté ; ou amplifiée par la multiplication de prises de vue depuis plusieurs endroits du théâtre, et de valeurs cinématographiques auxquelles n’a pas accès le public in situ. Le nombre important de plans rapprochés proposés dans la version de Kent permet donc au public de l’écran de mieux saisir les expressions des personnages que celui de la salle, notamment lorsqu’ils se rencontrent à une extrémité du plateau plongé dans la pénombre. Le plan rapproché sur la main de Goneril qui tend à Régane un verre empoisonné privilégie la perspective du téléspectateur, car ce geste, moment crucial de l’intrigue, a peut-être échappé au public du théâtre en raison de sa position par rapport à la scène et des actions simultanées des autres personnages. Les plans filmés à partir des cintres sont aussi spécifiquement réservés au public télévisuel, comme la scène sous la neige mentionnée plus haut. De même pour les épisodes qui se déroulent dans l’abri d’Edgar (III.3)10 : un insert réalisé à partir d’une caméra positionnée dans les gradins nous communique le point de vue de la salle, clairement désavantagée par la disposition élevée de cet espace restreint. De plus, la salle est privée des nombreux plans rapprochés des personnages tournés dans cet espace ; ils ont été vraisemblablement filmés sans public. Enfin, un certain nombre de points de vue subjectifs comme lorsqu’Edgar se penche sur Gloucester, suivi d’un contre-champ en contre-plongée (IV.5), signalent donc que ces perspectives sont réservées au public de l’écran puisqu’ils ne peuvent qu’être suggérés pour celui de la salle. Kent mobilise donc les atouts de son medium pour favoriser le regard de son public.

Bien que ces images ne correspondent à aucun des points de vue des spectateurs de la salle, ils peuvent être justifiés par la volonté de pallier l’absence du public de l’écran, de lui communiquer l’expérience vécue par celui du théâtre, d’amplifier la charge émotionnelle d’une tirade, d’inciter l’identification à un personnage. Cependant, les prises de vue à valeur auto-référentielle rendent difficile l’identification du public de l’écran à celui de la salle — recadrages, mises au point immotivées, images instables, mouvements de caméra ostentatoires (travellings, zooms, à l’épaule), variété d’angles et d’échelles de plans, rapidité du rythme du montage, et prises de vue redondantes (un gros plan sur le pied du personnage de Kent qui ferme l’un des rideaux de fer côté jardin accompagne la réplique de Lear qui ordonne « tirez les rideaux » ; III.6)11. À l’instar d’un regard omniscient, ces perspectives appartiennent plus souvent aux opérateurs qu’aux multiples regards du public présent durant la représentation. En outre, si le réalisateur a délibérément choisi d’omettre dans son cadre le public présent durant la représentation afin de nous plonger dans l’univers fictionnel et de minimiser la distance théâtrale, certains moments de la mise en scène conçus pour inciter l’identification au personnage souffrent d’incohérence, contrariant cet objectif. Le monologue d’Edmond (I.2), par exemple, débute sur un plan rapproché du visage de l’acteur puis continue selon un double zoom avant/arrière pour se solder sur un gros plan de son profil. Durant tout le monologue, le regard d’Edmond se perd hors-champ, vraisemblablement vers un public dont la matérialité nous est soustraite. Ce regard aurait été davantage motivé s’il était tourné directement vers la caméra, car il aurait mieux fait coïncider l’expérience des spectateurs de la salle et de l’écran. Dans ce cas, la frontalité prescrite par la mise en scène et la topographie du théâtre à l’italienne ne sont pas non plus marquées. Mais un regard caméra aurait, par convention, brisé l’illusion de fiction qu’Engel et Kent préféraient sûrement entretenir. Kent s’approprie donc l’esthétique réaliste du film de fiction dont s’était d’abord inspiré Engel pour créer l’illusion que l’action se déroule dans le monde réel plutôt que sur une scène de théâtre. Il semble ainsi que le film se plie aux exigences de la mise en scène en exploitant toutes les ressources cinématographiques au lieu de privilégier sa propre énonciation.

Le compromis esthétique du film-théâtre

L’esthétique du film-théâtre résulte d’un compromis entre spécificités scéniques et codes filmiques. Le réalisateur doit par conséquent privilégier certaines valeurs cinématographiques aux dépens d’autres, moins appropriées pour ce type de film, et adapter certaines conventions scéniques sans nécessairement s’y soumettre. Ariane Mnouchkine, par exemple, qui filme la plupart des spectacles qu’elle a auparavant mis en scène, exhibe souvent la machinerie et la matérialité du théâtre, une décision qui conditionne ensuite ses choix de réalisation. Dans Le Dernier Caravansérail12, les machinistes qui interviennent durant la représentation pour faire tourner les plateaux mobiles contenant les décors, ou qui dégagent le plateau, transportent et déplacent les objets entre deux scènes, sont inclus dans le champ de la caméra. Le public présent est témoin de la troupe en plein travail. S’il n’y a pas de changements de décors dans Le Roi Lear d’Engel, les personnages se déplacent d’un lieu à l’autre de l’action, leurs disparitions et apparitions aussi spontanées que s’ils évoluaient dans l’univers filmique. Les ficelles du théâtre sont en effet délibérément dissimulées, par les transitions au noir et la musique dont la sonorité couvre les sons occasionnés par le déplacement des acteurs sur le plateau entre les scènes. Kent met ainsi à profit certaines valeurs cinématographiques afin de soutenir les choix de mise en scène d’Engel, ce qui a parfois pour conséquences de soustraire à son film ce qui relève du domaine de la performance.

Les pratiques scéniques influent également sur les décisions des réalisateurs de film-théâtre de privilégier les plans longs plutôt que les plans rapprochés, ou d’éviter les coupures de montage, pour évoquer le continuum spatio-temporel scénique. Lorsque Bernard Zitzermann filme les Éphémères13, sa caméra demeure relativement stable, ses mouvements sont surtout de nature optique, comprenant d’occasionnels panoramiques mais aucun travelling. Le dispositif scénique élaboré par Mnouchkine masque cette stasis de manière originale puisque les effets de mouvement sont créés de manière extrinsèque au film : le mouvement des chariots qui pivotent sur leur axe imite celui d’une caméra qui tournerait autour des décors sans intervenir sur la scène. Mnouchkine explore ainsi les moyens de dynamiser les focalisations et l’espace scénique des Éphémères grâce à des procédés qu’elle emprunte à l’esthétique cinématographique mais qui, parce qu’elle les adapte au médium spectaculaire, ne sont pas perçus comme tels. Le dispositif scénique des Éphémères compense en retour les contraintes de filmage puisque les plateaux sont sans cesse en mouvement et masquent l’immobilité des caméras — en public, les caméras sont disposées de manière à ne pas le gêner et leurs mouvements ont tendance à être restreints.

Il semble que la réalisation de Kent offre une multiplicité de points de vue dans l’objectif de faire oublier à son public qu’il assiste à une performance théâtrale. L’utilisation du champ/contre-champ est utilisée de manière systématique dans les séquences de dialogue, à l’instar de la convention cinématographique qui prescrit des prises de vue subjectives afin d’encourager l’identification aux personnages de la diégèse. Certaines méthodes de filmage pourraient néanmoins être privilégiées pour suggérer leur subjectivité autrement qu’en plaçant les caméras sur scène. La focalisation interne peut se réaliser à l’aide du montage sans que la caméra n’adopte le point de vue physique d’un personnage. L’accès à l’intériorité des personnages doit donc s’opérer selon des procédés hétérogènes au médium cinématographique et mieux adaptés à ceux du film-théâtre.

Si l’esthétique particulière du film-théâtre émerge d’un compromis, elle implique également des considérations éthiques à l’égard de son public. Lors de l’enregistrement, s’instaure une relation tripartite entre le film-théâtre, le spectacle scénique qu’il filme et ceux pour qui il est filmé. Privilégier la perspective de son public ne signifie pas qu’il soit contraint à celle de son homologue de la scène. Ainsi ne s’agit‑il pas uniquement de capter le visible, mais de créer de nouveaux dispositifs afin de lui communiquer une expérience, de proposer des alternatives à son regard, redéfinissant son rapport à la scène et à sa réception. Bien que certains procédés cinématographiques permettent de privilégier la perspective du public des écrans, ou de contourner les contraintes liées au tournage avec un public in situ, par exemple, filmer un spectacle scénique diffère de la réalisation d’un film de cinéma. Le réalisateur doit en effet prendre en compte les spécificités et les contraintes théâtrales, et trouver un équilibre entre l’intégration de ces éléments et l’utilisation de procédés cinématographiques pour proposer une expérience filmique distincte. Les plans rapprochés sont justifiés lorsqu’ils mettent en valeur les expressions faciales des acteurs, ou les sortent de l’ombre quand ils sont difficilement discernables dans l’immensité obscure du plateau, dans l’abri d’Edgar où leurs voix se trouvent désincarnées, par exemple. Mais le manque de cohérence dans le filmage qui combine souvent une multitude de perspectives, d’échelle de plan, de mouvements de caméra et d’angles de prise de vue arbitraires, confond les perspectives et ignore la frontalité prescrite par la scénographie et la topographie du théâtre. Ainsi, résister aux coupures de montage, refuser les procédés qui renvoient aux factures cinématographiques tels les champs-contre-champs devraient conditionner certains choix de réalisation. La volonté de plier sa réalisation aux exigences de la mise en scène d’Engel, monopolisant toute une panoplie de valeurs cinématographiques indifférenciées, contrarie l’énonciation du film-théâtre.

Un autre regard sur Lear

Mes conclusions seraient discutables si je n’enrichissais mon étude du Roi Lear de Don Kent de quelques réflexions sur une autre réalisation, en l’occurrence, celle de Corentin Leconte basée sur la mise en scène de Thomas Ostermeier à la Comédie-Française14. Deux éléments me serviront de points de comparaison avec le film de Kent : le filmage et les méthodes employées pour préserver les signes théâtraux.

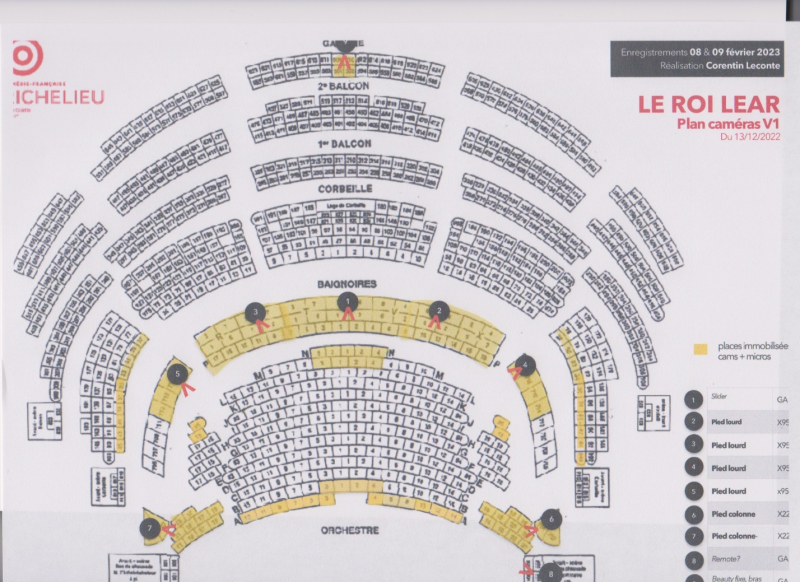

Le Roi Lear de Leconte est tourné en direct et en public, et transmis simultanément dans les cinémas Pathé. L’implantation des caméras permet une multitude de mouvements, de prises de vue et de variations d’échelles de plans. La forte contre-plongée d’un trompettiste suggère qu’une caméra est placée à l’avant-scène, tandis qu’une plongée durant la deuxième partie du monologue d’Edmond indique qu’une autre est perchée dans la galerie. D’autres caméras sont placées en fond de salle dans les baignoires, et une sans cadreur en fond de scène (le roi est parfois filmé de dos lorsqu’il fait face au public). Lors des tournages de spectacles dans la salle Richelieu, huit à dix caméras sont généralement utilisées, positionnées de manière à capturer une variété de valeurs cinématographiques sans gêner le public présent15.

Leconte privilégie principalement les plans d’ensemble et les plans larges. Les caméras demeurent plutôt statiques, mais deviennent plus actives et suivent les personnages en plan moyen lorsque ceux-ci se déplacent rapidement, par exemple pendant l’altercation entre Kent et Oswald. Les mouvements optiques et les panoramiques sont souvent discrets, les plongées et contre-plongées employées avec parcimonie — présentes lors du monologue d’Edmond. Enfin, le montage reste sobre, Leconte résiste à la prolifération parfois excessive de prises de vue qu’avait préféré Don Kent.

Les valeurs cinématographiques plus ostentatoires sont généralement justifiées. Les gros plans sont ainsi surtout réservés pour certains moments clés du récit et l’analyse psychologique. Lorsqu’Edmond remet à Gloucester la lettre dont il prête l’écriture à Edgar, celle-ci occupe une partie importante au centre du cadre entre les deux personnages. La mise au point alterne, se focalisant successivement sur Gloucester, puis sur Edmond, et à nouveau sur Gloucester. L’emploi du gros plan et des changements de focalisation soulignent le caractère transitionnel de ce moment décisif : l’impact émotionnel de la lettre sur Gloucester et ses conséquences sur le destin des deux personnages. De même pour les gros et très gros plans filmés dans l’espace de la tente d’Edgar/Tom projetés sur un écran LED qui descend des cintres sur scène. Le visage d’Edgar surgit, défiguré par son énormité sur l’écran, face au public ; frontalité redoublée par le cadrage de la caméra dont les limites de l’objectif se calquent sur celles de l’écran afin d’amplifier la folie feinte d’Edgar. Ce procédé rappelle l’installation d’un écran numérique positionné en haut du cadre de scène pour la mise en scène de Cyrano de Bergerac. Cet écran n’était pas simplement destiné à décupler la perspective du public de théâtre et à lui procurer l’accès à un espace invisible (l’espace de la scène enchâssée où se produisait Montfleury), mais également à privilégier celle du public de cinéma. En effet, certaines images filmées hors champ et projetées sur l’écran numérique pour le public de la salle Richelieu, étaient directement intégrées dans le flux des images transmises sur les écrans Pathé. Ainsi, le public présent dans le théâtre percevait ces images uniquement par le biais de l’écran numérique, tandis que le public de Pathé les voyaient directement sur l’écran des salles de cinéma16.

Contrairement au désir de Don Kent de prolonger la vision d’André Engel qui s’inspirait du film noir américain des années 1930, la réalisation de Leconte témoigne d’une volonté de préserver l’aspect spectaculaire de la mise en scène d’Ostermeier. Ainsi, les prises de vue frontales dominent, soulignant la disposition à l’italienne du théâtre, les regards caméra concrétisant d’autant plus la présence du public de la salle. À la différence du Roi Lear filmé par Kent, la configuration des caméras de la Comédie-Française ne permet aucune prise de vue sur la scène même. Les champs contre-champs sont donc inexistants durant les scènes de dialogue, que seuls les changements d’échelles et d’angles de prise de vue permises par les caméras dans le théâtre dynamisent.

Figure 1. – Plan caméra V1 Le Roi Lear, dir. Thomas Ostermeier, Comédie-Française.

© Corentin Leconte

La réalisation de Leconte témoigne encore d’un refus d’occulter les signes théâtraux tels que les changements de décors, bien que Nina Wetzel conçoive une scénographie minimaliste où seuls des cadres lumineux métonymiques et un écran LED descendent périodiquement des cintres. Les premiers représentent les différents lieux de l’action (châteaux de Goneril et de Gloucester, palais du roi) ; le second exhibe une composition numérique multimédia figurant « l’atmosphère sonore de la tempête qui éclate sur la lande et les idées de Lear17 », ainsi que les images filmées depuis l’espace de la tente. Ces cadres canalisent les regards des spectateurs du théâtre, relayés par ceux des comédiens sur scène lorsque, à l’instar d’une mise en abyme, ces cadres encadrent littéralement l’action — scène de combat d’épées au ralenti (V.1), représentation semblable à un portrait de famille (IV.7), ou encore lorsqu’Edmond est justement cadré en train de regarder l’écran LED, son regard agissant comme relais au public de la salle et, partant, à celui de l’écran.

Figure 2. – « Un Roi Lear au ras de la lande ».

© Jean-Louis Fernandez

La scénographie comprend aussi une passerelle qui traverse le public de l’orchestre18 d’où les entrées et sorties de scène des personnages s’effectuent parfois. Cette passerelle concrétise le lien entre la scène et le public de la salle, auquel celui de l’écran peut s’identifier puisque les passages des comédiens sont filmés par des caméras positionnées dans les baignoires — des zooms avant/arrière, par exemple, suivent le mouvement des personnages sur cette passerelle, au milieu d’un public dont la vue est impossible à éviter. En outre, certains plans larges laissent entrevoir d’autres caméras. Cette configuration spatiale — qui fait peut‑être allusion à celle du Globe où s’est produit le Roi Lear de Shakespeare — favorise les interactions entre la scène et le public, encourageant ainsi davantage les acteurs à interagir avec les spectateurs. Lors du monologue d’Edmond (I.2), par exemple, l’acteur Christophe Montenez interpelle directement les spectateurs : « Est‑ce qu’il y a des verseaux dans la salle ? » Cette démarche établit un lien entre les comédiens et leur public, et concrétise en même temps l’espace-temps de la performance.

Enfin, les musiciens19 se joignent ponctuellement aux acteurs sur le plateau, accompagnent le Fou, jouent à partir des balcons et parmi le public, ne laissant aucun doute sur l’authenticité du filmage en temps réel ; le son des trompettes annonçant l’apparition du roi, servant de transition entre les scènes, y compris les scènes de musique d’accompagnement. Ce type d’immersion n’est pas sans évoquer la nature et l’importance de la musique dans Le Bourgeois Gentilhomme mis en scène par Christian Hecq et Valérie Lesort (2022)20, où les musiciens bénéficiaient d’une grande visibilité du fait de leur présence sur scène et à divers endroits du théâtre21.

Mes analyses ont voulu mettre au jour les relations intermédiales entre les interprétations d’Engel et de Kent, les manières dont l’une s’inspire de l’esthétique de l’autre pour explorer de nouvelles façons d’incarner les thématiques du texte de Shakespeare. Engel a transposé l’action du Roi Lear dans l’Amérique des années 1930, afin d’exploiter les codes formels du film noir pour sa mise en scène. Puis, Kent s’est approprié certains éléments du spectacle tels que l’éclairage, la scénographie et la proxémique, pour les ajuster à son medium et valider la vision d’Engel.

Bien que Kent ait favorisé le point de vue de son public par l’utilisation de certaines valeurs cinématographiques, celles‑ci ont en fait rendu difficile son identification à celui de la salle. Certaines stratégies de filmage sont en effet requises pour capter le public du théâtre et, dans une certaine mesure, la réaction du public de film se calque sur elle, ce qui est une manière d’instaurer un sentiment d’engagement communautaire. Or les spectateurs présents sont délibérément occultés dans la version de Kent ; celui‑ci n’a pas non plus cultivé l’énonciation du film-théâtre.

Le film-théâtre occupe une place particulière au sein des échanges entre les arts scéniques et cinématographiques qui supposent qu’il adopte certaines conventions appartenant au cinéma afin de satisfaire à ses propres besoins filmiques tout en s’accordant avec ceux de la scène. Néanmoins, il se réserve un espace de liberté et ne s’efface pas devant l’événement scénique, ni ne cherche à suivre les normes cinématographiques. Ces liens d’interdépendance mettent en lumière l’indépendance essentielle du film-théâtre puisqu’il ne se contente en effet pas de transmettre le spectacle scénique. Il n’est pas un supplément qui redoublerait simplement ses thématiques, mais un geste complémentaire de transformation que permet sa nature intermédiale. Ce sont donc les manières dont il négocie cette complicité qui permettent de créer un espace de singularité d’où peut émerger l’esthétique inédite du film-théâtre.

C’est pourquoi il me semble que le film de Corentin Leconte correspond mieux à la catégorie de film-théâtre tel que je la conçois puisqu’il maintient le statut du théâtre. Il est vrai que Leconte pouvait difficilement faire abstraction d’un élément fondamental de la scénographie, la passerelle qui traverse l’orchestre, non seulement parce qu’elle fait partie de l’aire de jeu, mais également parce qu’elle matérialise un choix délibéré de contourner les contraintes du théâtre à l’italienne où scène et salle sont séparées. Ostermeier accorde une importance accrue à la participation du public de la salle, cristallisé par l’apostrophe de Montenez, dont Leconte tire profit pour cadrer les spectateurs. L’ontologie du théâtre, ses conventions, le rendent reconnaissable pour ce qu’il est : un ensemble de signes qui renvoient à une forme d’art qui se distingue de l’expression cinématographique, dont Leconte choisit de maintenir l’aspect spectaculaire. Si Kent et Leconte proposent donc deux approches différentes dans leurs manières de privilégier le regard de leur public, au contraire de Kent, Leconte maintient l’énonciation propre au film-théâtre.

Mon article sur le filmage de Cyrano de Bergerac s’achevait sur un constat qu’il me semble juste d’évoquer ici, à savoir que le choix des valeurs cinématographiques diffère inévitablement en fonction des conditions de réception, téléviseurs ou écrans de cinéma. L’un réclame davantage de plans rapprochés, l’autre reproduit plus facilement l’expérience in situ du public de théâtre. Il paraitrait injuste de comparer le film de Kent à la lumière de celui de Leconte. Je voudrais donc conclure en rappelant, à l’instar de Susan Stanford Friedman, que toute comparaison impose une relation d’inégalité. Mettre en regard ces deux films a cependant permis à la fois de révéler de nouvelles perspectives et de montrer que les manières de filmer une performance théâtrale ont une incidence décisive sur l’esthétique du film-théâtre.