Cet article se propose de présenter une méthode pour évaluer l’impact du 11 Septembre dans le domaine des représentations filmiques. Il s’agit, à travers quelques films de guerre, d’identifier un changement entre le mode de représentation avant et après la chute des tours jumelles, pour proposer un sismogramme culturel de l’événement. Je m’appuie sur deux constats. Premièrement : l’onde sismique créée par le crash organisé de deux avions de ligne sur les tours jumelles a connu une diffusion transmédiatique sans précédent, et l’image a rhizomé jusqu’aux représentations fictionnelles. Deuxièmement : l’impact vu et revu à l’écran a également eu un effet rétrospectif double. Concrètement d’abord : une fois l’origine des avions devenus missiles grossièrement identifiée, la riposte a été enclenchée, en Afghanistan, mais aussi en Irak, et aux États‑Unis, avec le renforcement d’une surveillance de masse censée prévenir le prochain attentat dans le cadre du Patriot Act. Au niveau médiatique ensuite : on a rapidement vu dans des films-catastrophe grand public des « modèles » et précédents esthétiques dont les terroristes se seraient inspirés dans le but d’amplifier le retentissement de leurs actes. Baudrillard, pour qui « la tactique du modèle terroriste est de provoquer un excès de réalité et de faire s’effondrer le système sous cet excès de réalité » (Baudrillard 2002), Žižek, qui perçoit l’effondrement des tours comme la conclusion de « la passion du réel » de l’art du xxe siècle — les terroristes eux‑mêmes visant moins les dommages matériels que l’effet spectaculaire (Žižek 2003) —, et plus récemment Bolter et Grusin ont en effet vu dans l’image des tours jumelles percutées et dans celle de leur effondrement la remédiatisation (remediation) d’images connues. Rappelons que pour Bolter et Grusin, le concept de remédiatisation souligne une répétition, une « reprise », dans laquelle subsiste la trace de l’ancien médium dans le nouveau1. En recyclant des images de films catastrophe, les terroristes en ont accru l’impact en les faisant hanter ces images du réel (au double sens d’images factuelles, et du Réel lacanien comme effraction traumatique) que la télévision diffusait en boucle.

La puissance de la présence spectrale de ces images doit se comprendre comme indissociablement chronologique et analeptique. Tout se passe comme si l’onde de choc rencontrait un obstacle qui la renvoyait en arrière dans le temps, jusqu’à un point antérieur au moment même de l’explosion qui en est à l’origine. Autrement dit, pour répondre au traumatisme lié à l’impact, on intègre la fracture tectonique dont il cause la propagation à une chronologie médiatique qui paraît faire sens : utilisation des avions comme projectiles, collision, effondrement, riposte. Cette riposte réelle est doublée d’une riposte symbolique, qui consiste à identifier l’asservissement des terroristes à une culture hégémonique doublée de formes de transmission médiatiques sous contrôle de l’Occident, puis à guérir le mal par le mal. C’est là l’étape suivante, que Richard Grusin nomme premediation en anglais, soit une prémédiatisation. Par ce terme, Grusin désigne le processus par lequel les médias offrent à leur public une capacité d’anticipation, afin de ne pas être à nouveau pris par surprise par une attaque terroriste d’ampleur2. En allant rechercher les images du 11 Septembre dans des films d’avant 2001, on comprend l’intérêt, pour remédier aux dégâts que ces derniers ont occasionnés, de préparer les esprits à d’autres événements traumatiques, au moyen d’un vaccin d’images prophylactiques : à l’ère de la prémédiatisation, l’industrie médiatique travaille à dissiper l’onde de choc avant même l’impact et son inévitable représentation. Elle ne le fait pas en pleine conscience de cet effet cathartique, mais en exprimant un bien commun culturel, dans un contexte où les représentations sont chargées de couvrir les problématiques actuelles, et en cela de préparer l’avenir3.

La méthode employée ici comporte les mêmes temporalités, sur le plan chronologique comme sur le plan médiatique. D’un côté : visée, tir, impact, explosion, diffusion, dissipation, riposte. De l’autre : médiatisation (intrinsèque à toute représentation), remédiatisation, et finalement prémédiatisation, chacun des trois temps pouvant être plus ou moins fictionnels, ce qui est, nous venons de le voir, l’une des conditions mêmes du 11 Septembre comme événement médiatique à portée traumatique.

Parce qu’ils mettent en coprésence ces divers éléments, j’ai choisi de constituer un premier corpus restreint de films portant sur les conflits américano-arabes d’avant et d’après le 11 Septembre (guerre du Golfe et campagne d’Irak à partir de février 2003), mais également réalisés avant et après le 11 Septembre. On peut y lire l’évolution des stratégies géopolitiques à l’aune des technologies employées, notamment celles qui mobilisent la triade des conflits modernes : dispositifs de surveillance, machines de vision et de visée, traitement médiatique visant à virtualiser voire à désémantiser l’acte de guerre.

Limites

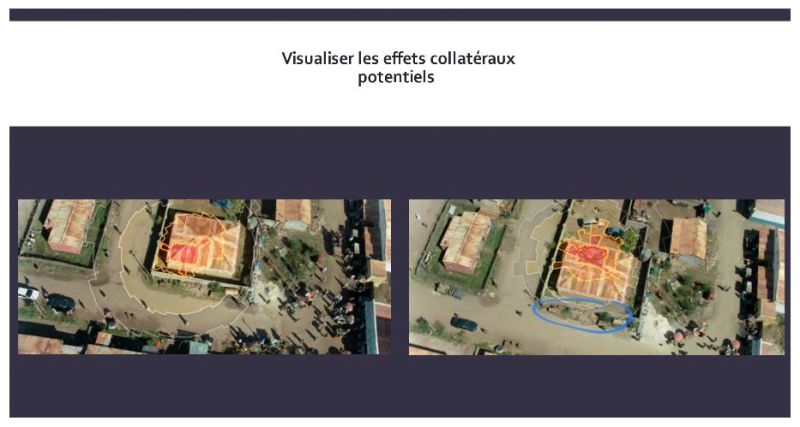

Il s’agit ici d’un travail en cours, qui sera à terme complété par une étude de grande ampleur concernant le retentissement médiatique des films et de leur réception par le grand public : car si d’un côté il s’agit d’examiner des changements esthétiques dans le domaine des représentations, il semble indispensable en complément de sonder la réaction du public et sa capacité à percevoir (ou pas) ces évolutions. Il serait souhaitable de vérifier les résultats de cette étude à l’échelle d’un corpus plus important, pour y sonder la fréquence de certains plans reconnaissables appelés ci-après « plans de vision / visée ». Grâce aux nouveaux outils de deep learning portant sur des bases de données d’images, il est désormais possible d’examiner la progression de ce type de plans dans les productions audiovisuelles, ainsi que l’impact de l’esthétique véhiculée4. Enfin, j’envisage de réaliser une étude de réception de certains plans des films sur un panel spécifique d’une dizaine de personnes en utilisant des dispositifs d’oculométrie (eye tracking) au sein de la plateforme H2C2 d’Aix-Marseille Université (<https://plateformeh2c2.fr/>). Il s’agit de pouvoir mieux évaluer la capacité de la vision à se dissocier, face à ce type de plan, de l’objet précis de la visée pour l’intégrer à une vue plus globale, comme celle de l’impact étendu à des dommages collatéraux éventuels (voir plus bas un exemple de plan particulièrement pertinent dans ce cadre). Ce qui suit pose donc les jalons de ce que sera cette recherche, selon les pistes méthodologiques citées ci-dessus.

Cadre théorique spécifique

Les études de cas s’appuieront sur les travaux de Paul Virilio, notamment Guerre et cinéma, mais aussi son essai de dromoscopie, L’Horizon négatif (1984). Pour rappel, Virilio entend par dromoscopie que la vitesse prend une valeur sociale (Virilio 1984, 44). En 1991, dans Guerre et cinéma, Virilio explique par ailleurs que la guerre repose depuis le premier conflit mondial sur une « logistique de la perception militaire » : les machines de guerre modernes sont toujours augmentées de machines de guet, qui luttent sur le terrain de l’accès précoce à l’information. En outre, « la représentation des événements domine la présentation des faits » (Virilio 1991, I) ; ce qui signifie que, pour le soldat autant que pour le grand public, l’accès à l’acte de destruction est toujours médiatisé et toujours mis un peu plus à distance, alors que, dans le même temps, la vitesse de transmission médiatique en amplifie le caractère anxiogène.

Surveillance, verticalisation incomplète, régime de vérité : À l’épreuve du feu

Un premier cas d’étude est À l’épreuve du feu (titre original Courage Under Fire). Ce film réalisé par Edward Zwick, sorti en 1996, se déroule pendant la guerre du Golfe de 1990‑1991, qui voit se succéder les opérations Bouclier du Désert et Tempête du Désert. Il a pour protagoniste le lieutenant-colonel Serling, incarné par Denzel Washington. L’intrigue se noue autour d’une bavure militaire (friendly fire). Lors d’une opération nocturne, Serling tire involontairement sur l’un des tanks de son propre camp, tuant ainsi l’un de ses amis soldats. De retour aux États‑Unis, il se lance dans une enquête pour élucider les circonstances de la mort de la capitaine Emma Walden (incarnée par Meg Ryan), préalable à ce qu’elle puisse devenir la première femme à recevoir la medal of honor. Il découvre alors que Walden est morte suite à une autre bavure, tuée par l’un de ses hommes. Au fil de ses investigations, il comprend que l’armée américaine a tout fait pour étouffer l’affaire, dans une vaste opération de dissimulation des erreurs commises durant la guerre du Golfe. Refusant que le Pentagone dissimule les faits, y compris en ce qui le concerne, il décide de témoigner au grand jour.

L’intérêt du film se situe à la jonction entre la visée, la vision, et la surveillance. L’homicide involontaire est causé par le rôle intermédiaire joué par les machines de vision nocturne utilisées la nuit de l’accident. Paradoxalement, ces machines de vision ont rendu la visée imparfaite, dans des circonstances où elles ont suscité l’impossibilité de distinguer le char ami du char ennemi. Cet arrière‑plan esthétique du film, qui incrimine l’intervention médiatique des dispositifs de perception, s’articule avec des considérations éthiques sur les modalités d’accès aux circonstances réelles d’un accident dont l’auteur même, à cause de ces machines de vision, n’a qu’une perception diffuse. Ainsi, le film rappelle constamment que la construction de la subjectivité est médiatisée. Dès le générique, les plans subjectifs en ocularisation interne primaire abondent (Gaudreault et Jost 1990, 133), pour rendre la perception de la cible à travers des machines de vision nocturne ou à travers les viseurs de lance‑missiles, mais également la perception du conflit au prisme d’un traitement télévisuel qui mêle ce même régime perceptuel à des plans en apparence plus objectifs.

Courage under Fire 1

Courage under Fire 2

Courage under Fire 3

Courage under Fire 4

Cependant, au fur et à mesure que l’enquête de Serling progresse, ce régime d’images fait place à des plans où l’utilisation de la plongée est plus classique, et qui rendent une surveillance non plus « de visée », mais devenue gage d’objectivité. À la fin du film, lorsque Serling choisit de témoigner, le dispositif de surveillance réintègre l’écran au lieu de caractériser la subjectivité des plans. On voit en effet, lors de son témoignage face à ses supérieurs, le dispositif d’enregistrement sonore qui en gardera la trace, et que vient renforcer l’utilisation d’une plongée qui suggère que l’entretien est enregistré, mais aussi filmé.

Courage under Fire 5

C’est alors le film lui‑même qui joue ce rôle de révélateur, en agissant comme dispositif de surveillance a posteriori qui permet d’assumer l’erreur militaire, en travaillant à sa réparation. Comme dans le dernier plan évoqué, cette réparation prend la forme d’une remédiatisation. Le dispositif filmique intègre une dimension de surveillance à son régime de vérité, lequel vient concerner jusqu’aux images du tout début, afin, par la fiction, d’avouer les erreurs commises lors de la guerre du Golfe. Au terme d’un processus de remédiatisation, la surveillance a donc pour rôle principal de redonner foi en la possibilité d’une certaine transparence.

Generation Kill (2008) : esthétique de la distance

Autre cas d’étude, sur lequel je me suis déjà penché (Lefait 2016), la minisérie de David Simon, Generation Kill, adaptée du roman éponyme d’Evan Wright, journaliste de Rolling Stone qui a suivi en immersion le quotidien des soldats. Diffusée en 2008, elle porte sur les événements de la guerre d’Irak s’étant déroulés en 2003.

La série propose une esthétique de la distance. S’il n’est pas à proprement parler question ici de bévue ou de bavure, l’éthique de la visée guerrière est cependant mise en question. En effet, la série abonde en plans de visée en ocularisation interne primaire, qui sont systématiquement coupés des plans qui mettent en scène la conséquence du tir.

Generation Kill 1

Generation Kill 2

Est ainsi pointée ce que j’ai nommé une esthétique de l’aperception, qui permet aux soldats de tirer par plaisir, de manière désinhibée et décomplexée, sur une cible évanescente, si lointaine que nul ne saurait y constater le moindre dégât. Tout au plus les soldats ont‑ils la possibilité de voir les conséquences de leurs actes par remédiatisation interposée : lorsque l’on montre, par exemple, les cadavres de civils irakiens à la télévision, on peut faire le rapprochement entre leurs tirs dans le vide et les morts à l’écran, mais il est impossible d’établir le lien entre un tireur spécifique et une mort spécifique. Les tireurs ne voient rien, et les médias peuvent rendre compte d’une guerre qui paraît déconnectée du réel.

Néanmoins, l’erreur ne saurait ici, et contrairement à ce qu’on pouvait voir dans le film précédent, être humaine : elle n’incombe pas aux soldats, mais aux concepteurs de ces machines de vision mêmes qui mettent maintes fois à distance les conséquences des opérations militaires. Filmée à hauteur d’homme, Generation Kill montre constamment l’interposition de ces prothèses d’hypervision qui paradoxalement aveuglent les tireurs comme les citoyens quant à la réalité des conflits. Reste qu’un journaliste embarqué, aidé en cela d’un autre journaliste, David Simon, devenu maître d’œuvre de séries, peut se placer de part et d’autre de la ligne de mire pour dénoncer les biais induits par ces machines de vision.

Cependant, cette intrusion d’un vecteur de vérité audiovisuelle devient plus difficile à mettre en œuvre dès que le viseur, comme l’origine du tir, s’élèvent, affectant par conséquent le rendu de la subjectivité dans le film de guerre, et par suite, l’esthétique du film tout entier.

Verticalité et vision éthique : Good Kill

Le titre même de Good Kill (film réalisé par Andrew Niccol et sorti en 2014) affiche une volonté de discuter sur le plan moral les frappes dites « chirurgicales » par drones. Le protagoniste, le major Thomas Egan (incarné par Ethan Hawke) est un ancien pilote de chasse devenu pilote de drone. Depuis une base militaire située non loin de Las Vegas, il surveille par écrans interposés un village d’Afghanistan, à la recherche de talibans à prendre pour cible. Les cibles en question, que ses supérieurs lui présentent comme des terroristes, commencent vite à lui apparaître comme de simples villageois sans histoires, que l’on lui ferait passer, par un raccourci depuis longtemps favorisé par les représentations audiovisuelles des musulmans, pour de dangereux activistes5. Exécutant les ordres d’un système qui édulcore l’acte de tuer et banalise la mort de civils à travers le terme neutre de « dommage collatéral », il commence à souffrir de stress post-traumatique. Il finit par prendre à son compte la charge morale de la mise à mort, en exécutant une cible non désignée par ses supérieurs, mais qu’il a lui‑même observée en train de commettre un crime, et désignée comme coupable.

Cette critique de l’utilisation des drones de combat par l’armée américaine s’appuie sur une esthétique où la verticalité des plans de surveillance s’oppose à l’horizontalité traditionnelle des plans qui montrent la base militaire où travaille Egan. On peut y admirer les avions de chasse stationnés sur la base, bien que de facto délaissés par leurs pilotes à présent cantonnés dans des préfabriqués depuis lesquels ils actionnent les drones.

Good Kill 1

Good Kill 2

Ces plans définissent une zone intermédiaire entre plusieurs formes de médiatisation des conflits : les avions de chasse évoquent une prise de hauteur et une distanciation par rapport au lieu des frappes qui paraissent bien faibles par rapport à ce que permet d’obtenir le drone, et la surveillance en surplomb qu’il véhicule. Ici, la mort venue du ciel est infligée par écran de contrôle interposé, et sans regard en retour possible de la part des victimes. Plutôt que de critiquer directement cette machine à viser et à tuer, le réalisateur présente un protagoniste qui ne semble avoir d’autre choix possible que de l’utiliser pour abattre les cibles qu’il désigne lui-même. Si la perception d’une corrélation entre l’acte et sa conséquence est source d’un questionnement éthique, ce dernier, parce qu’il résulte de la réintroduction d’une subjectivité singulière, reste également individuel, ce que l’on peut considérer comme une faiblesse du film.

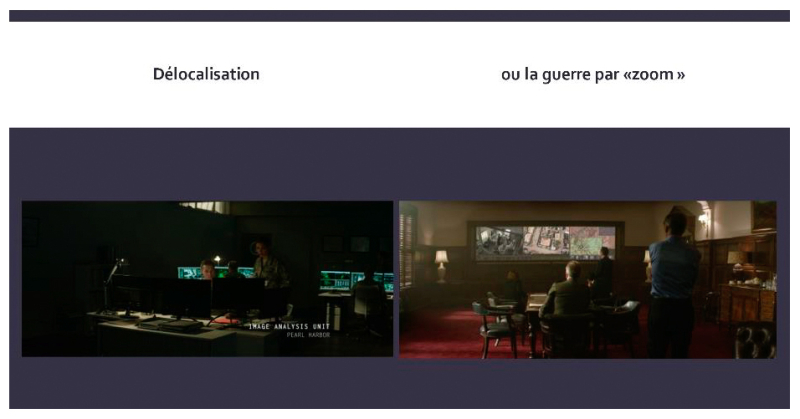

La surveillance en surplomb : Eye in the Sky

On peut lui opposer le dispositif narratif d’Eye in the Sky (2015). Ce film de Gavin Hood parvient à s’affranchir de la dimension subjective unique de Good Kill, pour étendre la portée du questionnement moral induit. On assiste ici à une opération de neutralisation à distance d’un attentat suicide devant se dérouler à Nairobi. Au préalable, cependant, les services secrets britanniques ont localisé, grâce aux drones survolant en permanence la région, une de leurs ressortissantes devenue djihadiste. Une opération internationale est montée pour l’éliminer, par le biais de drones « Reaper », le même modèle que dans Good Kill, pilotés depuis ce qui semble être la même base du Nevada. La ressortissante britannique rejoint deux hommes à l’intérieur d’une maison, où les spectateurs diégétiques et extradiégétiques accèdent via le regard déporté de caméras drones miniatures télécommandées, portées par un robot colibri puis par un robot insecte. Il est à remarquer au passage que tous les plans de l’extérieur et de l’intérieur de la maison sont médiatisés par ces caméras drones de différentes portées, à quelques exceptions près. On découvre grâce à ces divers instruments de surveillance que les occupants de la maison kenyane préparent un attentat suicide, qu’il convient d’empêcher en actionnant le missile porté par le drone — action perturbée lorsque survient une petite fille, qui s’installe pour vendre du pain aux abords de la cible. À des milliers de kilomètres, le dilemme fait débat : peut‑on sacrifier une innocente, entre autres victimes collatérales dont on cherche à évaluer le nombre, pour empêcher un attentat suicide ?

Eye in the Sky 1

Eye in the Sky 2

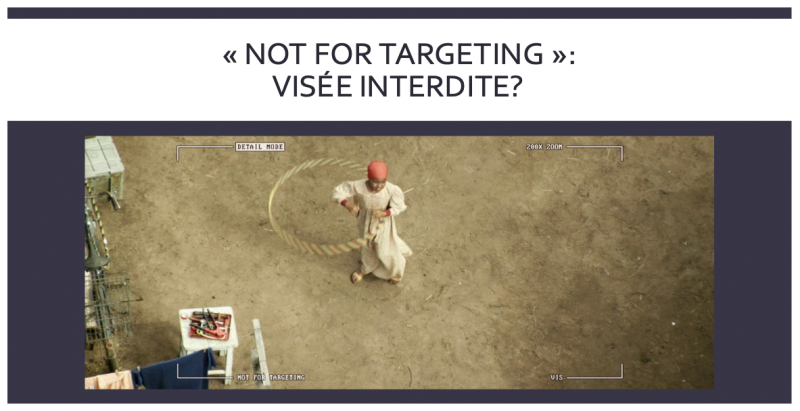

Ici, la décision éthique concerne donc une comptabilité morbide. L’élément perturbateur est une cible interdite (l’un des plans de visée comporte une inscription très lisible, « Not for targeting ». Il donne lieu à une estimation visuelle des pertes occasionnées par le tir. Dans le film, ce sont les arguments échangés pour et contre qui priment sur la critique visuelle du tir et de ses répercussions. La frappe en elle‑même paraît sans conséquence, car elle n’entre pas en résonnance avec le réel. En effet, les plans de drones n’abondent pas dans l’actualité, télévisée notamment. On y voit seulement, parfois, les images de victimes innocentes : les seules que le film remédiatise, sans passer par l’œil d’une caméra drone.

Eye in the Sky 3

Eye in the Sky 4

Eye in the Sky 5

Eye in the Sky 6

Eye in the Sky 7

On pourrait donc parler, pour ce film, de prémédiatisation négative. En effet, la surveillance postérieure au 11 Septembre prend en compte la possibilité d’une remédiatisation dévastatrice d’un certain type d’images. Il s’agit ici de celles d’une petite fille innocente, victime d’une frappe de drones, dont la diffusion virale éventuelle joue un rôle dans la prise de décision des personnages. Si cela arrivait, on serait dans un autre film, La Chute de Londres (London Has Fallen), film de 2016 réalisé par Antone Fuqua (cf. ci‑dessous).

London Has Fallen

Il faut alors à tout prix éviter que ces images des victimes ne soient disséminées à grande échelle sur internet, car elles risqueraient d’inciter les citoyens à contester l’autorité du gouvernement en se fondant sur les preuves visuelles que des civils ont été touchés par les bombardements. Cette dimension de surveillance par le bas (sousveillance), effectuée grâce à YouTube ou aux réseaux sociaux, est donc intégrée à la présentation qu’opère Eye in the Sky de la surveillance comme moyen de protection.

Les discussions sur la meilleure décision à prendre en fonction des divers paramètres donnent l’impression de subjectivités éthiques multiples à l’œuvre, alors que cette subjectivité reste, dans le film, très illusoire. En effet, si le public a toujours accès à des plans de cadavres de victimes innocentes à la télévision, ces plans ne sont jamais rattachés au plan de visée par drone qui en constitue la cause. Eye in the Sky remédiatise le regard désincarné du drone et de l’écran de contrôle, et semble ainsi redonner une dimension éthique à l’esthétique de la surveillance verticale.

Conclusion : de la dromoscopie à la dronoscopie ; la vision/visée du drone

Je conclurai, en deux temps, en commençant par les évolutions esthétiques. À l’échelle de ces quelques films, c’est la vision/visée du drone qui semble l’emporter, du fait qu’elle n’est jamais remédiatisée par les chaînes d’information. Cette vision est littéralement im‑médiate. Disparue des images d’information, la surveillance en elle‑même, et plus encore la prise de contrôle qu’elle induit sur son objet, ne peut jamais être remédiatisée et échappe donc au regard éthique.

Ainsi, l’impact hypervisible des avions sur les tours jumelles a fini par légitimer une surveillance invisible, génératrice d’impacts prémédiatisés par l’événement traumatique mondial. À l’issue de ce processus, la propagation de l’esthétique du drone légitime une surveillance panoptique globale pour laquelle chaque nouvel impact devient le résultat d’une riposte elle‑même légitime, et éternellement justifiée. L’avion‑projectile lancé sur les tours jumelles devient l’origine implicite des frappes de drones. L’esthétique géosatellitaire inverse la logique de diffusion de masse de l’événement, et permet des frappes qui sont littéralement inhumaines (dans les deux sens du terme, le drone étant en anglais un unmanned aerial vehicle). Par ricochet, le choc des images provoque une situation où ce n’est plus la projection catastrophique qui peut faire boomerang, mais le missile, et ce, n’importe où et n’importe quand.

Pour caractériser cet état esthétique actuel, on peut paraphraser Virilio et parler non plus de dromoscopie, mais de dronoscopie. Il faut entendre par là non plus seulement que la vitesse et son éloge prennent une valeur sociale, mais que par la vision/visée du drone, l’impact symbolique des images du 11 Septembre devient panoptisme guerrier sans besoin de dissuasion.

Ainsi, cette ère de la dronoscopie redistribue la vision de la surveillance comme instrument de pouvoir décrite par Foucault dans Surveiller et Punir (2013), à travers le modèle de la prison panoptique. On le sait, selon ce schéma, la disposition des cellules autour d’une tour centrale dont on ne voit pas si un gardien s’y tient ou non force les détenus à se tenir correctement, par précaution. Avec les plans verticaux « vus de drone », qu’ils incluent ou non l’explosion qui résulte du tir, la tour centrale du panoptique s’élève à une hauteur infinie. Cette introduction d’une verticalité surplombante réduit l’effet de la surveillance à une ligne de mire sans fin, et introduit du jeu dans le panoptique en le mettant à l’épreuve du décentrement. Grâce à la dronoscopie, donc, il n’est plus besoin d’un dispositif panoptique pour régir les sociétés dans un « partage du visuel » qu’induit cette même dronoscopie. La surveillance panoptique mondiale, incarnée par le plan « vu de drone », délocalise ainsi les questions éthiques, et justifie par l’esthétique de punir sans jugement.