Introduction

On n’a sans doute jamais autant parlé du Minnesota que depuis le 25 mai 2020, date du décès de George Floyd suite à son arrestation par des policiers blancs dans le quartier sud de Minneapolis1. Les émeutes qui ont suivi et le puissant mouvement de colère à l’égard du racisme structurel qui s’est rapidement propagé dans les grandes villes américaines, puis à l’échelle planétaire, ont focalisé l’attention des médias du monde sur une ville et un État dont ils font généralement peu de cas. En 2020, le mouvement de révolte initié à Minneapolis a aussi eu un impact durable sur le déroulement de la campagne et sur les résultats des différents scrutins du 3 novembre.

Dans ce contexte, l’objectif de cet article est de contribuer à une meilleure connaissance de cet État en montrant d’abord (I) combien le Minnesota est, en dépit de spécificités propres, un bon miroir d’enjeux qui se sont posés au plan national et dans le Midwest pendant la campagne de 2020. Puis d’étudier (II) la façon dont les évolutions économiques et sociales propres à l’État peuvent aider à comprendre le vote de ses électeurs le 3 novembre 2020. Sans ignorer le rôle de facteurs socio-démographiques tels que l’affiliation ethno-raciale, l’âge, le genre ou le niveau de religiosité sur le comportement électoral (facteurs qui ont été abondamment étudiés), l’article fait le choix de braquer le projecteur sur la reconfiguration des territoires du Minnesota par l’économie de la connaissance et la mondialisation au cours des trente dernières années et sur les forces polarisantes que celle‑ci a générées. Il donne ainsi à lire la progression du vote républicain dans le Greater Minnesota comme le reflet de ces forces qui ne semblent pas prêtes de s’estomper. Aussi la victoire de Joe Biden au Minnesota peut‑elle apparaître comme une victoire en trompe-l’œil pour les démocrates.

I. Le Minnesota dans la campagne de 2020 : retour sur les enjeux politiques d’une campagne incertaine jusqu’au bout

1. Donald Trump et le Minnesota : un « amour2 » contrarié

Le 30 septembre 2020, le lendemain de son premier débat télévisé avec Joe Biden, Donald Trump s’envolait pour le Minnesota. Il y ferait 3 étapes en moins de 24 heures, dont une à l’aéroport international de Duluth3. Le président sortant n’avait pas attendu l’événement tragique du 25 mai 2020 pour s’intéresser à ce « petit » État du Midwest, qui ne compte que 5,6 millions d’habitants. Cet intérêt attire l’attention, alors que Joe Biden, qui avait choisi de privilégier la communication électronique pendant la plus grande partie de sa campagne du fait de la propagation de l’épidémie de coronavirus, n’effectuera qu’une seule visite au Minnesota, le 18 septembre 2020. Pour comprendre cette différence d’approche entre les deux candidats, une étude réalisée un an avant l’échéance du 3 novembre 2020 révélait deux éléments très intéressants : d’une part, une grande partie de l’électorat du Minnesota n’était pas encore sûre ou très sûre de son choix pour 2020 ; d’autre part la personnalité de Trump et les politiques mises en œuvre pendant son mandat constitueraient, selon les dires des électeurs sondés, les facteurs les plus déterminants de leur vote (Kayser Foundation).

À ces éléments s’ajoutait le fait que lors de la présidentielle de 2016, alors que Trump l’avait emporté dans 10 des 12 États du Midwest, le Minnesota avait résisté, avec l’Illinois, à la lame de fond républicaine. Le score y avait toutefois été particulièrement serré, Hillary Clinton n’ayant devancé son rival que de 1,5 % des voix (44 765 voix sur plus de 2,7 millions).

Depuis lors, Trump était resté persuadé que s’il n’avait pas sous-estimé ses chances dans le Minnesota en 2016 et avait été suffisamment présent sur le terrain, il l’aurait emporté4. Ce qui explique que son équipe de campagne ait commencé, dès l’été 2018, à mobiliser les soutiens locaux du président et à investir des sommes colossales pour inverser son revers de 2016. Et que Donald Trump y ait été aussi beaucoup plus présent qu’en 20165. Si le scrutin du 3 novembre 2020 s’avérait serré, les 10 grands électeurs du Minnesota pourraient en effet peser lourd dans le résultat final6. Et, de fait, cet État a été présenté comme un swing state pendant la plus grande partie de la campagne présidentielle de 20207.

Ces efforts de l’équipe de campagne de Trump ont apparemment été vains : si, le 3 novembre 2020, celui‑ci a perdu l’élection présidentielle au plan national, il a aussi perdu son pari de faire basculer le Minnesota dans le camp républicain. L’avance de Biden y est encore plus marquée qu’au plan national8. Qui plus est, le Blue Wall a été partiellement reconstitué dans le Midwest, le Wisconsin et le Michigan ayant rebasculé de justesse dans le camp démocrate (voir carte 1).

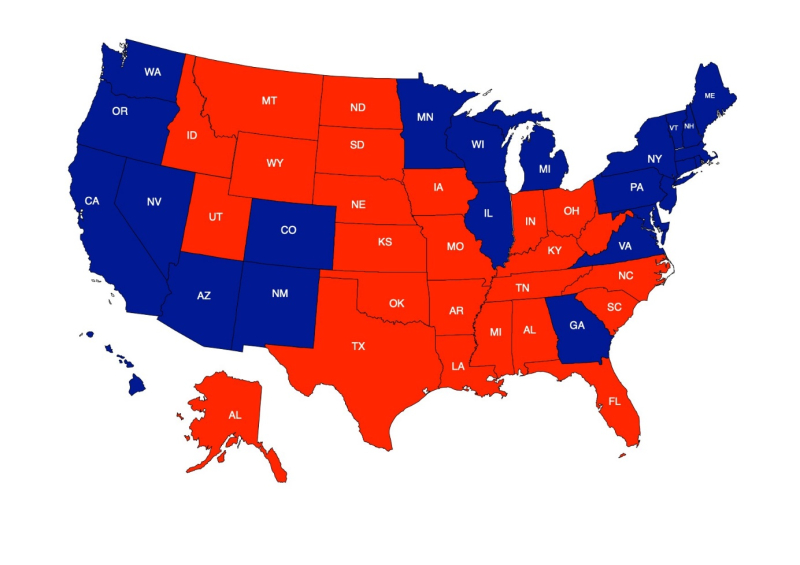

Carte 1. – Résultat national de l’élection présidentielle de 2020.

Source : carte réalisée par Martine Azuelos et Cynthia Ghorra-Gobin à partir des résultats du vote du collège électoral.

Le résultat des élections peut ainsi se lire comme un échec de Trump et du Parti républicain, tant au Minnesota qu’au niveau national. Mais, au regard des enjeux de la campagne qui s’est déroulée au Minnesota, il peut aussi se lire comme une victoire en trompe-l’œil pour les démocrates.

2. Le Minnesota dans le Midwest : une victoire relative au sein du Blue Wall

Le Minnesota est l’État situé le plus au nord des États‑Unis (en dehors de l’Alaska) au niveau de la frontière avec le Canada. D’une superficie de 228 365 km² (un peu moins de la moitié de celle de la France), il ne comptait en 2018 que 5 629 416 habitants, dont 55 % résidaient dans l’aire métropolitaine de Minneapolis-Saint Paul-Bloomington9 qui, avec ses 3,5 millions d’habitants, est la troisième du Midwest après Chicago (9,5 millions d’habitants) et Detroit (4,5 millions d’habitants). Le Minnesota s’inscrit ainsi dans le Midwest qui est l’une des quatre régions du pays telles que délimitées par le Bureau of the Census (Census regions). Les trois autres sont : l’Ouest, le Nord-Est et le Sud. Le Midwest, dont la population atteint 68,5 millions d’habitants en 2018, a pendant longtemps été qualifié de breadbasket des États‑Unis : il a été associé à la Corn Belt et à la Wheat Belt en raison de la richesse de son agriculture (blé et maïs principalement, et élevage). Et lors des élections présidentielles de 2016, il a été présenté comme le territoire ayant permis la victoire de Trump.

Le Midwest inclut cinq États de la catégorie « Rust Belt states » : le Michigan, le Wisconsin, l’Indiana, l’Illinois, l’Ohio. La Pennsylvanie, localisée dans la région Nord‑Est, appartient également à cette catégorie. L’expression de « ceinture de la rouille » fut employée à partir des années 1980 pour les désigner parce qu’ils avaient constitué le cœur industriel du pays et qu’ils étaient désormais frappés par la désindustrialisation. Elle ne reflète aujourd’hui qu’imparfaitement un paysage assez contrasté où des territoires encore en déclin côtoient des espaces en renaissance économique10. Mais, comme l’indique la carte 1, suite au résultat des élections présidentielles du 3 novembre 2020, le Minnesota et l’Illinois ont été rejoints par le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie alors que l’Ohio et l’Indiana ont voté pour le Parti républicain. En 2020, le Midwest, contrairement à 2016, a contribué à la victoire du Parti démocrate et de son candidat Joe Biden, à l’image du Minnesota et de l’Illinois.

La victoire démocrate à la présidentielle doit toutefois être relativisée, au Minnesota comme ailleurs, si l’on prend en compte non seulement les espoirs qu’avaient fait naître les sondages d’opinion, mais aussi les résultats à l’échelle locale. Une autre réalité que celle que pourrait suggérer la couleur uniformément bleue de l’État figurant dans les cartes nationales (voir carte 1) apparaît en effet si l’on scrute les résultats de la présidentielle à l’échelle des comtés et des precincts11. Elle apparaît également si l’on s’intéresse aux résultats d’autres scrutins organisés le 3 novembre : un siège de sénateur au Sénat des États‑Unis et huit sièges au Congrès des États‑Unis étaient notamment en jeu, tout comme l’intégralité des postes de sénateurs et de représentants à la législature de l’État.

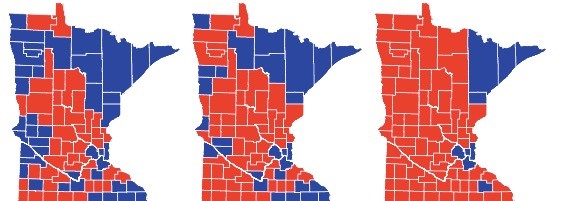

Carte 2. – Résultats de l’élection présidentielle au Minnesota par comté en 2008, 2012, 2016.

Source : Minnesota Secretary of State.

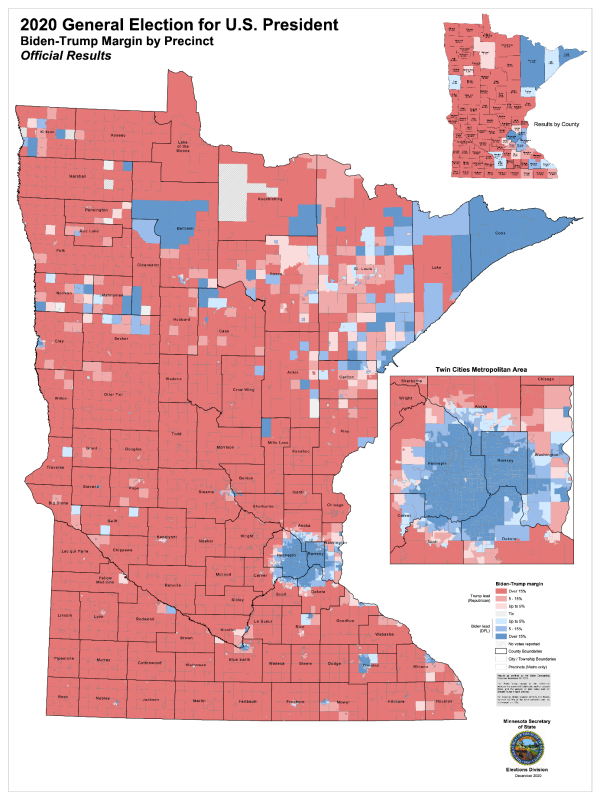

Carte 3. – Résultats de l’élection présidentielle de 2020 au Minnesota, par comté et par precinct.

Source : Minnesota Secretary of State.

Les cartes 2 et 3 font apparaître que si la progression du vote républicain au scrutin présidentiel, en marche depuis 2008, a quelque peu reflué en pourcentage des voix en 2020, l’opposition a continué de se creuser entre territoires ruraux et urbains, et notamment entre la métropole de Minneapolis-Saint Paul, capitale économique et politique de l’État (les Twin Cities), et la plus grande partie du reste du territoire, le Greater Minnesota. Sur les 87 comtés que compte l’État, seuls les neuf comtés les plus peuplés avaient placé Clinton en tête en 2016. Leur nombre est passé à 13 en 2020, mais il s’agit soit des comtés les plus peuplés, comme en 201612, soit des comtés traditionnellement démocrates du nord-est de l’État — qui ont pourtant reconduit le républicain Pete Stauber comme représentant du 8e district au Congrès des États‑Unis13.

Une analyse plus fine de la réalité du vote au sein des comtés nous conduit à nuancer l’affirmation selon laquelle les couleurs bleu et rouge de la carte du résultat des élections présidentielles indiquent une opposition entre les villes et le Greater Minnesota. À l’échelle nationale, la carte du résultat des élections présidentielles de couleurs bleu et rouge est en effet souvent interprétée par les journalistes comme une opposition frontale entre les villes, banlieues et territoires ruraux : les villes votent pour le candidat démocrate, les territoires ruraux pour le candidat républicain et les banlieues sont divisées entre les deux partis. Ce point de vue fut dominant tout au long du xxe siècle. Au début du siècle, c’est-à-dire quand les États‑Unis devinrent une nation urbaine, on opposait communément les villes qui concentraient l’essentiel des emplois industriels et tertiaires et qui, à partir du New Deal, commencèrent à voter majoritairement pour le Parti démocrate, aux banlieues principalement blanches et résidentielles qui votaient pour le Parti républicain. Mais à la suite du recensement de 1990 qui indiqua que la société américaine était désormais suburbaine parce que le poids démographique des suburbs était supérieur à celui des villes et des territoires ruraux, le Parti démocrate a commencé à s’intéresser aux banlieues (Ghorra-Gobin). Le président-candidat Bill Clinton avait même choisi de s’adresser directement aux femmes des banlieues en les appelant soccer moms parce qu’il leur revenait d’assumer la charge de l’ensemble des activités extra-scolaires des enfants et de leur servir de chauffeur. En 2020, le président-candidat Trump s’est également adressé aux femmes des banlieues en leur disant que Biden avait l’intention d’« abolir les banlieues et de détruire le rêve américain » (abolish the suburbs and destroy suburban lifestyles dream). En visant ainsi les femmes blanches, il s’est trompé de cible parce que les banlieues ne sont plus principalement blanches depuis qu’elles attirent les minorités ethniques. À la suite de la géographe Wei Li, il est en effet devenu courant de parler d’« ethnoburb » pour évoquer l’avènement de banlieues multi-ethniques. Et en 2020 c’est le vote des suburbs qui a permis au Parti démocrate de gagner le Minnesota (Florida, Patino et Dottle). Un scénario identique s’est produit dans les États battleground du Midwest que le Parti démocrate avait perdus en 2016.

Si, d’un point de vue théorique, il est aisé de définir comtés urbains, suburbains et ruraux, il est plus difficile de les identifier sur le terrain. En effet, un comté peut contenir une diversité de territoires (urbains, suburbains, ruraux et périurbains) et la notion de suburbs est loin de revêtir une définition précise, comme l’indiquent Richard Florida et son équipe (Florida, Patino et Dottle). Un territoire métropolitain s’étend sur plusieurs comtés et tous les comtés ne votent pas pour le Parti démocrate, à l’instar du comté central. En prenant l’exemple du territoire du Conseil métropolitain de Minneapolis-Saint Paul qui couvre sept comtés, on relève que trois comtés (Scott, Anoka et Carver) ont voté pour le président Trump en 2020, comme les territoires ruraux du Greater Minnesota, alors qu’ils juxtaposent territoires urbains, suburbains et ruraux. Les quatre autres comtés (Hennepin, Ramsey, Dakota et Washington) ont voté pour Biden mais seuls les deux premiers peuvent être qualifiés d’urbains. Précisons également que les sept comtés sont façonnés par un paysage de maisons individuelles entourées d’un jardin, y compris dans les villes centres (hors downtown) que sont Minneapolis et Saint Paul (Ghorra-Gobin et Azuelos). Comme on le sait, peu de villes américaines offrent la densité urbaine de Manhattan ou Boston. Et le paysage métropolitain est très différent de celui qui peut être observé en France et en Europe, il s’étend horizontalement au‑delà du downtown.

Aussi, comme le soulignent Florida, Patino et Dottle en citant le politiste du MIT Charles Stewart, la comparaison entre le vote démocrate et le vote républicain ne s’explique pas, comme le prétendent certains, par des qualités intrinsèques à l’écosystème urbain, suburbain ou rural, mais par le niveau d’éducation des électeurs. Si la carte 3, présentant le résultat des élections, indique que les comtés urbains et suburbains ont majoritairement voté pour le candidat démocrate alors que les comtés ruraux ont voté pour le candidat républicain, il ne faut pas oublier que les comtés ruraux correspondent aux territoires habités majoritairement par des personnes non diplômées de l’université ou des grandes écoles. Stewart évoque à ce propos l’Educational Gap. En d’autres termes le clivage se situe au niveau du diplôme et des qualifications des classes créatives, c’est-à-dire les individus insérés dans la mondialisation et dans l’économie de la connaissance. Ce point de vue est nuancé par quelques observateurs qui déclarent que le facteur diplôme a été exacerbé par la personnalité de Donald Trump et serait peut‑être moins pertinent pour comprendre le vote républicain lors d’autres élections présidentielles.

L’analyse du résultat des élections du 3 novembre 2020 au Minnesota confirme par ailleurs le diagnostic posé par Jonathan A. Rodden lorsqu’il souligne que le jeu des institutions, combiné aux évolutions économiques qui accentuent la polarisation entre les espaces urbains et les espaces ruraux aux États‑Unis (voir ci‑dessous, IIe partie), placent le Parti démocrate dans une situation difficile.

3. La progression des républicains sur la carte est révélatrice des difficultés du Democratic Farmer Labor Party (DFL)

Pour analyser la géographie électorale de l’État, certains auteurs parlent d’un « tissus à pois14 », d’autres de « deux Minnesota » (Siders), d’autres allant jusqu’à évoquer l’existence de cinq « états dans l’État » (Weigel). Quoi qu’il en soit, il est clair que les évolutions de l’électorat au cours des deux dernières décennies ont érodé les bases du soutien d’une grande partie du monde rural et des cols bleus au DFL. Allié au Parti démocrate à l’échelle nationale, c’est pourtant ce DFL qui a fait du Minnesota un bastion démocrate dont furent originaires deux vice‑présidents dans les années 1960 et 1970, Hubert Humphrey et Walter Mondale. Ce parti avait été créé en 1944 par fusion du Parti démocrate du Minnesota et du Farmer Labor Party, lui‑même fondé au début des années 1920 sur la base d’un programme très progressiste apte à séduire un électorat populaire principalement composé de paysans et d’ouvriers15. Ses succès électoraux poussèrent le Parti démocrate à s’en rapprocher, lui qui n’avait pas eu d’élu au poste de sénateur de l’État depuis la guerre de Sécession, ni de gouverneur depuis 1915. Le rapprochement porta ses fruits à partir des années 1960, au point qu’aucun candidat républicain à l’élection présidentielle n’est arrivé en tête au Minnesota depuis 1972.

Mais les affrontements furent souvent vifs entre l’aile gauche du DFL et son aile modérée et ils le restent aujourd’hui, même si la sociologie de l’électorat du DFL, très éloignée de celle des origines, a évolué au fil des mutations qu’a connues l’État sur les plans économique et démographique (voir ci‑dessous, IIe partie). L’opposition entre les différents courants idéologiques qui animent le Parti démocrate à l’échelle nationale était également bien illustrée en 2020, localement, par les personnalités de la sénatrice Amy Klobuchar ou du gouverneur Tim Walz, d’une part, et des représentants au Congrès des États‑Unis Ilhan Omar, Angie Craig et Collin Peterson de l’autre. Klobuchar et Walz sont des centristes qui militent pour des positions capables d’« unifier » le Minnesota autour de politiques susceptibles de défendre les intérêts de l’ensemble de ses habitants. Angie Craig rejoint leur positionnement modéré en défendant l’accès aux soins de santé et à l’éducation pour les plus démunis, tout comme le soutien aux territoires ruraux, mais elle s’est aussi fait connaître en militant pour les droits des homosexuels. Ilhan Omar, qui avait soutenu Bernie Sanders pendant les primaires, s’est fortement investie dans le mouvement Black Lives Matter après le décès de George Floyd et campe fermement à l’extrême gauche du Parti démocrate. À la Chambre des représentants des États‑Unis, elle était membre de la « Squad », ces quatre démocrates élues aux midterms de 2018 contre lesquelles Donald Trump s’est particulièrement déchaîné pendant sa présidence. Collin Peterson, enfin, était l’un des deux représentants démocrates à avoir voté contre l’impeachment de Donald Trump en janvier 2020. Élu d’une circonscription rurale (la septième) depuis 1991, il présidait la Commission pour l’Agriculture de la Chambre en 2019‑2020 et s’était illustré en défendant avec fermeté les intérêts des agriculteurs au cours de la renégociation de l’ALENA. Connu pour ses positions très conservatrices sur le plan sociétal, il avait voté contre l’Obamacare en 2010. Son cuisant échec face à la candidate républicaine Michelle Fischbach le 3 novembre 2020 semble toutefois mettre en évidence l’impasse à laquelle conduit ce type de positionnement pour un candidat démocrate dans le contexte politique local actuel.

Le rapport de forces entre l’aile gauche du DFL et son courant centriste se lit dans les pourcentages obtenus par les différents candidats à la primaire du 3 mars 2020 (Super Tuesday) au Minnesota : 53,5 % des votants ont exprimé un choix en faveur des candidats centristes16, contre 45,5 % pour ceux représentant l’aile gauche du parti17. Si la campagne présidentielle a permis au DFL d’afficher un front commun contre Donald Trump, son affaiblissement relatif vis-à-vis des républicains est apparu dans les résultats des élections au Congrès des États‑Unis alors que ses dissensions internes se sont affichées à l’occasion de la campagne pour le renouvellement des membres de la législature de l’État, et notamment au Sénat dont la reconquête était affichée comme l’objectif à atteindre en 2020.

Les résultats des élections au Congrès des États‑Unis révèlent en effet un affaiblissement relatif du DFL vis-à-vis du Parti républicain. L’objectif, pour le DFL, était de conforter la victoire du candidat démocrate à la présidentielle tout en conservant ses deux élues au Sénat et en augmentant le nombre de ses quatre représentants à la Chambre. Cet objectif n’a été que partiellement atteint : certes la sénatrice Tina Smith a été réélue, mais l’échec de Collin Peterson réduit à trois le nombre des représentants démocrates de l’État à Washington.

La même tendance est observable dans le résultat des élections à la législature de l’État dont l’enjeu était, pour les démocrates, de mettre fin à la cohabitation à laquelle ils étaient tenus depuis 2015 en confortant leur majorité à la Chambre et en reconquérant le Sénat. La reconquête du Sénat apparaissait comme importante, à court comme à moyen terme : à court terme, elle devait permettre de mettre fin à la situation de blocage institutionnel (gridlock) qui empêchait le DFL de faire voter certaines mesures sur lesquelles aucun compromis n’était possible avec les républicains ; à moyen terme, elle devait lui assurer de garder la main sur les opérations de redécoupage électoral (redistricting) qui devraient avoir lieu en 2021, une fois communiqués les résultats du recensement de 2020. Ces opérations engageraient l’avenir pour la décennie suivante, la modification de la carte électorale pouvant avantager l’un ou l’autre parti18. Or, à l’issue des élections du 3 novembre 2020, la majorité du DFL fut amputée de 5 sièges à la Chambre (pour passer à 70 D / 64 R) alors que le Sénat conservait une majorité républicaine, celle‑ci étant même confortée par la défection de deux sénateurs DFL fraîchement réélus qui annoncèrent le 18 novembre 2020 qu’ils allaient constituer un groupe indépendant19.

Ce dernier développement mérite qu’on s’y arrête car il permet de comprendre certaines des dynamiques internes au DFL en 2020. Les deux sénateurs « renégats » — Tom Bakk et David Tomassoni — sont des figures historiques du parti et représentent des districts où l’audience du DFL est en net recul face à la popularité grandissante des thématiques mises en avant par le Parti républicain20. Tous deux sont nés au Minnesota, dans les circonscriptions (districts) qu’ils représentent au sein de l’Iron Range, et ont, derrière eux, une carrière de près de trente années au sein du DFL21. Les raisons invoquées par Tom Bakk lors de l’annonce de leur défection mettent en avant le climat conflictuel — la « polarisation » — qui a envahi la vie politique au Minnesota comme au plan national, mais aussi la volonté de défendre les intérêts des électeurs de la région qu’ils représentent et le secteur des ressources naturelles qui y constitue le vivier traditionnel de l’emploi :

We have always represented our districts as bipartisan and moderate members of the Legislature. Forming this new caucus is just a natural progression of aligning more with moderate than the far right or left […]. Additionally, we will not stray from the values of Northern Minnesota and what our people are most passionate about—our economy and jobs that support our families and our economic lifeline of mining and wood products. Our natural resource-based economy is critical to our region of the state. (Cité dans Ferguson et Lovrien)

Certes, Bakk et Tomassoni ont aussi obtenu, grâce à cette défection, des récompenses personnelles, sous la forme de deux présidences de commissions sénatoriales accordées par la majorité républicaine. Mais, plus fondamentalement sans doute, cet épisode éclaire aussi le choix stratégique opéré par le groupe DFL au Sénat du Minnesota en janvier 2020 en élisant Susan Kent à sa tête, évinçant par là même le « vétéran » Tom Bakk. Entrée en politique en 2016, cette élue du 53e district incarnait la réorientation du DFL pour capter l’électorat des territoires remodelés par l’avènement de l’économie de la connaissance et devenus les pôles de croissance démographique et économique de l’État (y compris les banlieues aisées) : c’est à cet objectif que répond le choix de candidats plus jeunes et qui, comme Susan Kent, sont souvent venus d’ailleurs, incarnent la diversité et s’engagent non plus seulement pour la justice sociale mais pour des causes sociétales22 ou la défense de l’environnement.

Le fossé qui se creuse entre ces nouveaux élus et les élus incarnant la ligne traditionnelle du DFL dans l’État rend tout aussi difficile la recherche de consensus que la polarisation DFL‑GOP qui a été exacerbée par la personnalité de Trump, la violence de ses propos et les flambées de violence urbaine qui ont marqué la campagne de 2020. Ces conflits augurent mal de la capacité des élus du Minnesota à privilégier le consensus et à parvenir à des solutions de compromis, comme ce fut si souvent le cas dans l’histoire récente de l’État (Orfield). Le cas du Minnesota fait ainsi écho à des questions auxquelles Joe Biden et les démocrates du Congrès des États‑Unis se sont trouvés confrontés dès janvier 2021. Ses évolutions politiques reflètent par ailleurs la reconfiguration de ses territoires par l’économie de la connaissance et la mondialisation, tendances de long terme qui ne semblent pas prêtes de s’estomper.

II. La reconfiguration des territoires par l’économie de la connaissance et la mondialisation, grille de lecture des évolutions politiques de l’État

1. Structures économiques et dynamiques des territoires au Minnesota

Le terme d’« économie de la connaissance » désigne une réalité empirique, à savoir l’ensemble des secteurs d’activité « intensifs en connaissance » (knowledge industries), qu’il s’agisse de la production des connaissances, de leur diffusion, mais aussi des secteurs dans lesquels l’innovation scientifique et technologique constitue une source importante de la création de valeur. Le terme désigne aussi une forme particulière et historique de structuration des activités économiques (knowledge economy) dans laquelle la production et la diffusion des connaissances scientifiques et techniques sont identifiées comme le moteur de la croissance (Azuelos, 2016b).

L’avènement de l’économie de la connaissance, qui s’est fortement accéléré depuis les années 1990, a complètement transformé l’économie du Minnesota. Si celle‑ci est encore parfois associée à ses piliers traditionnels — l’agriculture, les mines et l’industrie manufacturière —, cette représentation est aujourd’hui largement obsolète. Sa structure est très diversifiée et reflète assez largement celle des États‑Unis dans leur ensemble (Ghorra-Gobin et Azuelos) : les services représentent aujourd’hui 88 % du PIB et 84 % de l’emploi de l’État23. La part de l’agriculture (2 % du PIB), du secteur minier et de l’industrie manufacturière (15 %) dépasse légèrement celle qu’elles occupent dans l’économie nationale, mais parmi les principaux secteurs d’activité représentés au Minnesota on compte la finance, l’assurance, les services professionnels, scientifiques et techniques, les services d’enseignement et de santé — secteurs appartenant à l’économie de la connaissance. Il est significatif, à cet égard, que la population soit particulièrement bien formée : le Minnesota bénéficie d’un excellent système d’enseignement public, c’est l’État qui a le plus grand pourcentage d’adultes titulaires du diplôme de fin d’études secondaires (93 %), se classant en neuvième place au plan national pour le pourcentage de titulaires d’un diplôme d’études supérieures.

La diversité de la structure économique du Minnesota apparaît aussi très nettement lorsque l’on quitte l’échelle de l’État pour se focaliser sur l’échelle des régions qui le composent, et des comtés. Les activités de services dominent partout, notamment les activités liées au tourisme, que « l’État aux dix mille lacs » s’est attaché à développer. L’agriculture et l’agro-alimentaire restent très implantés dans le sud, l’ouest et le nord-ouest, alors que l’exploitation du bois et du minerai de fer continuent à dominer l’activité du nord-est (Iron Range24). L’industrie manufacturière est très présente dans le centre et le sud, ainsi que dans la métropole, dont le dynamisme doit beaucoup à la présence en son sein d’une série de clusters très innovants dans l’industrie ou les services et caractérisés par un fort niveau d’investissements en R&D : technologies de la santé, finance et assurance, technologies de l’information, agroalimentaire, services avancés aux entreprises. Le cluster des technologies médicales est en particulier classé au second rang au plan national.

Aucune autre métropole de 3,6 millions d’habitants aux États‑Unis ne concentre autant de sièges sociaux de grandes entreprises (Shaver) : on y dénombre 5 sociétés du classement Fortune Global 500, 19 sociétés du Fortune 500, quelques sièges états‑uniens de sociétés multinationales, et Cargill, qui était encore en 2019 la plus grosse entreprise non cotée en bourse des États‑Unis. La présence des sièges de ces puissantes entreprises a facilité le développement du capital risque et d’un processus d’essaimage qui a alimenté la création de nombreuses startups, donnant ainsi naissance à un écosystème local d’innovation dont le développement a largement bénéficié de la qualité du système éducatif de l’État et de la présence d’universités de recherche locales : les Twin Cities concentrent ainsi 80 % des emplois d’informaticiens, de mathématiciens, de juristes et de spécialistes du management et de la finance de tout le Minnesota ; 7,2 % des emplois y relèvent des domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM). Ceci explique à la fois que le revenu médian par ménage y soit plus élevé que dans le reste de l’État, mais aussi que les inégalités de revenus y soient plus marquées. L’écart se creuse, en effet, entre les titulaires de ces emplois qualifiés, qui participent pleinement au développement de l’économie de la connaissance, et les autres salariés, notamment ceux qui travaillent dans des services comme le commerce de détail, la restauration et l’hôtellerie, ou encore les services à la personne — emplois traditionnellement mal rémunérés. Ces inégalités de revenus se sont accrues depuis les années 1980, et même si le phénomène a été moins prononcé que dans des métropoles plus importantes aux États‑Unis, il n’en reflète pas moins une tendance observable à l’échelle nationale (Abel et Deitz ; Legg et Nguyen ; Center for Rural Policy and Development). Les inégalités augmentent avec la taille de la métropole et sont largement fonction de l’augmentation de la demande de travail qualifié en leur sein (Muro et Maxim). Elles se doublent de phénomènes de ségrégation territoriale à l’échelle de la métropole (Berkes et Gaetani) et de fortes disparités, à l’échelle de l’État, entre celle‑ci et le Greater Minnesota.

2. « It’s the Economy, Stupid! » : le rôle du contexte économique dans la campagne de 2020

Les difficultés persistantes de l’Iron Range

Chez les blue collars de l’Iron Range qui subissent une baisse continue de leurs revenus réels depuis les années 1990 et voient le chômage progresser dans le secteur minier, le sentiment s’est répandu que la croissance de la métropole les laisse de côté, en même temps que le mode de vie et les évolutions sociétales de la population métropolitaine sont aux antipodes de leur propre mode de vie, auquel ils restent farouchement attachés. La protection de l’environnement et la défense des droits des Amérindiens constituent une autre ligne de fracture entre une grande partie de la population des territoires ruraux et celle de la métropole, comme l’a bien illustré, tout au long de la campagne, le débat sur le remplacement de la Line 3, cet oléoduc traversant le nord‑est de l’État pour relier l’Alberta au terminal de Superior (Wisconsin)25. Tout ceci explique le soutien déclaré de six maires démocrates de l’Iron Range à Donald Trump : « Like many in our region, we have voted for Democrats over many decades. […] We didn’t choose to leave the Democratic Party, the party left us. » (Trump Campaign)

Le score réalisé par Trump dans la région, et notamment dans le comté de Koochiching (60 %) le 3 novembre 2020 permet de mesurer que le sentiment d’avoir été « abandonnés par le Parti démocrate » y est très majoritaire et s’enracine largement, sinon exclusivement, dans le déclin économique et la montée du chômage dans ce territoire26. À cet égard, l’Iron Range peut apparaître comme un microcosme de l’Amérique « rurale » (Beaumont ; Rodden), mais aussi du réalignement électoral des ouvriers blancs qui a bénéficié au Parti républicain et qu’éclairent Herbert P. Kitschelt et Philipp Rehm. L’analyse de David Autor, David Dorn, Gordon Hanson et Kaveh Majlesi, qui se focalise sur l’effet de la concurrence des importations chinoises sur l’accentuation de la polarisation politique à l’échelle des bassins d’emplois au cours des deux dernières décennies, aide aussi à comprendre l’évolution de cet électorat. Les enjeux liés à l’insertion du Minnesota dans l’économie internationale semblent en tout cas avoir pesé sur le scrutin présidentiel en 2020.

L’insertion du Minnesota dans l’économie internationale

Comme Autor et al., Jensen, Quinn et Weymouth rappellent que si la mondialisation fait des gagnants et des perdants, il faut se situer à l’échelle locale pour saisir quels en sont les effets sur le vote de ceux qu’elle affecte. En effet, se situer à l’échelle nationale, ou même à celle des États fédérés, empêche de percevoir les effets de répartition qu’elle induit sur les secteurs et les territoires. La structure économique des comtés et l’importance relative en leur sein de secteurs bien armés pour faire face à la concurrence internationale sont déterminantes pour expliquer si les électeurs vont voter pour le candidat sortant ou son parti (Jensen, Quinn et Weymouth 4).

Les deux signes les plus visibles de l’insertion du Minnesota dans la mondialisation sont peut‑être l’aéroport international de Minneapolis-Saint Paul et le Mall of America, tous deux situés dans le comté de Hennepin qui a voté à 70,45 % pour Joe Biden en 2020. L’aéroport, qui est situé à une quinzaine de kilomètres du centre de la capitale, est le plus important de la région Upper Midwest et le troisième hub (plaque tournante) de la compagnie Delta Airlines. À quelques minutes de l’aéroport, sur la commune de Bloomington, le Mall of America est le centre commercial le plus visité des États‑Unis, doublé du plus grand parc d’attractions couvert du pays.

Pour emblématiques que soient l’aéroport et le mall du développement d’activités comme le transport aérien et le tourisme au Minnesota, la dimension internationale de ces activités doit être relativisée : les 7,5 % d’étrangers empruntant l’aéroport ou visitant le mall soulignent la vocation principalement domestique de ces deux lieux. De même, les exportations de biens et de services ne représentaient elles que 6,5 % du PIB du Minnesota en 2018. Il faut toutefois se garder d’en conclure que les modalités de l’insertion de l’État dans l’économie internationale sont sans grande importance sur les choix de ses électeurs. Bien au contraire. Mais leur importance varie en fonction des territoires où vivent ces électeurs et des secteurs d’activité dans lesquels eux‑mêmes ou leurs proches sont (ou ont été) employés.

Ainsi, le Minnesota exporte le tiers de sa production agricole, ce qui le place au cinquième rang national, et même en seconde place pour les exportations de porc et en troisième pour les exportations de soja (Office of the United States Trade Representative). En dehors des denrées agricoles, les principales catégories de produits manufacturés exportés sont les instruments et appareils médicaux, les produits électroniques et électriques, l’équipement de transport et les produits chimiques et pharmaceutiques. La métropole MSP se taille la part du lion dans l’activité exportatrice : 84 % des exportations de biens en sont originaires, les aires métropolitaines de Duluth, Rochester, St. Cloud et Mankato se situant loin derrière. Ces exportations sont génératrices de 118 000 emplois qui sont généralement rémunérés au‑dessus de la moyenne nationale, contribuant ainsi à la bonne performance du Minnesota en termes de niveau de vie. Les principaux pays destinataires sont le Canada, le Mexique et la Chine, suivis d’assez loin par le Japon et l’Allemagne. On conçoit, dans ce contexte, l’enjeu qu’ont constitué au Minnesota, pendant le mandat de Donald Trump, l’abandon du projet d’accord de partenariat transpacifique (TPP), la renégociation de l’ALENA et la guerre commerciale avec la Chine.

Le projet de TPP avait été négocié par l’administration Obama avec 11 autres nations de la région Asie-Pacifique dans le cadre de son « pivot vers l’Asie » et dans le but d’endiguer la progression de l’influence chinoise dans la région27. Signé en février 2016, l’accord n’avait pas pu être soumis à la ratification du Congrès dans le contexte d’une campagne où il faisait très largement débat. Au Minnesota, l’opinion était partagée à son sujet. Il inquiétait les entreprises minières et sidérurgiques, et leurs salariés, qui estimaient qu’il exacerberait la concurrence étrangère dans des secteurs souffrant déjà du dumping des exportateurs japonais et chinois28. La plupart des agriculteurs soulignaient au contraire les bénéfices qu’ils pourraient tirer de l’accord, près de la moitié de leurs exportations étant destinées aux pays concernés par le TPP. La décision de désengager les États‑Unis de l’accord, annoncée par Donald Trump une semaine après son entrée en fonction, ne fit donc pas l’unanimité dans l’État.

La renégociation de l’ALENA, qui était une promesse phare de la campagne de Donald Trump et dont les pourparlers furent lancés dès août 2017, fut, elle aussi, suivie de très près par les acteurs économiques et politiques locaux. L’accord conclu sous le nom de United States Mexico Canada Agreement (USMCA) va clairement dans le sens des intérêts des agriculteurs du Minnesota, les amendements négociés par la majorité démocrate à la Chambre présentant aussi un certain nombre de garanties pour les secteurs industriels et les travailleurs. Son adoption par le Congrès en décembre 2019, avec le soutien du Parti démocrate29, n’est sans doute pas étranger à la progression de la popularité de Donald Trump dans l’État début 2020.

La guerre commerciale avec la Chine a également suscité beaucoup d’inquiétudes au Minnesota. La volonté de lutter contre les pratiques déloyales de Pékin — autre promesse phare du candidat Trump — n’y suscitait guère d’opposition. Mais les effets négatifs de la mise en place des sanctions américaines et les mesures de rétorsion chinoises n’ont pas tardé à alarmer. D’abord les agriculteurs, victimes de l’augmentation des droits de douane chinois sur leurs exportations. Mais aussi les représentants de l’industrie et leurs salariés (Medical Alley Association). Si l’accord conclu en janvier 2020 a permis d’apaiser temporairement les tensions commerciales entre les deux pays, il a mis en évidence, au Minnesota comme ailleurs, les risques créés par une insertion accélérée dans une économie mondialisée.

Ainsi, comme le relèvent Parrilla et Bouchet, les territoires dont l’économie repose largement sur l’agriculture ou la sidérurgie ont été particulièrement affectés par les mesures adoptées entre 2017 et 2020. Dans l’Iron Range les tarifs sur l’acier importé ont été d’autant mieux accueillis que l’administration Trump avait aussi donné un coup de pouce à l’exploitation des mines de fer locales, et ces mesures ont joué en faveur du Parti républicain dans la région. Dans le sud, l’ouest et le nord‑ouest de l’État, qui restent très dépendants de l’agriculture et de l’agroalimentaire et exportent 30 % de leur production, l’inquiétude et le mécontentement ont d’abord prévalu, ce qui peut en partie expliquer que la progression du vote républicain y ait été contenue aux midterms de 2018. Mais les subventions massives accordées aux agriculteurs de 2018 à 2020, puis les excellentes récoltes de 2020, ont conforté le vote républicain en novembre 2020.

Les effets de la pandémie de coronavirus sur l’activité et l’emploi

Si la pandémie a, au Minnesota comme partout, entraîné une contraction de l’activité et une progression du chômage, la récession y a été relativement moins sévère en 2020 que dans d’autres États, comme ce fut d’ailleurs aussi le cas pendant la Grande Récession de 2008‑2009 (Thiede et Monnat). L’activité s’est certes contractée de 31,3 % au deuxième trimestre 2020 et le chômage y a fortement progressé, en particulier dans la métropole30. Mais le plan de soutien à l’activité adopté par la législature du Minnesota et celui introduit, à l’échelle fédérale, par le CARES Act fin mars 202031, ont permis un retournement rapide de la conjoncture. Couplées au déconfinement progressif mis en œuvre dans l’État à partir de la mi‑mai et au reflux de l’épidémie au cours de l’été, ces mesures expliquent qu’au moment de la tenue des élections de novembre le chômage ait fortement reflué. Mais à 4,2 % dans la métropole il dépassait toujours les 3,9 % enregistrés dans l’État — dont la situation semblait néanmoins enviable, le taux national atteignant alors 6,9 %.

Ces évolutions conjoncturelles sont à mettre en relation avec une série de facteurs, qui tiennent tant à la structure de l’activité au sein de chaque État qu’à sa démographie et à ses institutions propres (Azuelos, 2016a ; Thiede et Monnat). Les secteurs les plus affectés en 2020 ayant été le secteur minier, les industries gazière et pétrolière, l’enseignement, la culture, l’hôtellerie, la restauration, les territoires les plus intensifs en ces activités ont le plus souffert, et les Twin Cities se sont trouvées en première ligne. Les minorités ethniques, traditionnellement surreprésentées dans les emplois de services requérant peu de qualifications (hôtellerie-restauration notamment) y ont été particulièrement touchées, leur concentration sur ce territoire y constituant une réalité propre à un État dont la population reste encore à 80 % blanche même si sa composition ethnique s’est considérable diversifiée dans la période récente, et singulièrement depuis 201032. Ces catégories, déjà davantage frappées par la pauvreté33, ont plus souffert du chômage que d’autres34. Selon quelques études préliminaires publiées immédiatement après les élections de 2020, les inégalités se sont aussi creusées et la communauté noire en a été particulièrement affectée, ce qui explique en partie l’ampleur de sa réaction au décès de George Floyd (Ingraham) tout comme sa forte mobilisation en faveur de Biden35.

Face à l’incapacité de l’administration Trump de parvenir à un accord avec le Congrès pour prolonger le plan de relance introduit par le CARES Act, dont les dispositions ne couvraient que l’année 2020, la législature du Minnesota a adopté, le 16 octobre 2020, un plan historique d’investissement dans des grands travaux d’infrastructure. Ce plan sera financé par un emprunt d’1,9 milliards de dollars, somme la plus importante jamais empruntée par l’État, l’une des finalités étant de créer des emplois dans des secteurs d’activité employant notamment des cols bleus, dont les revenus se sont fortement dégradés depuis la fin des années 1990.

Conclusion

L’analyse des enjeux de la présidentielle de 2020 dans le Minnesota fait donc apparaître que la victoire de Joe Biden y est, à bien des égards, une victoire en trompe-l’œil pour les démocrates. Certes, la progression de son score par rapport à celui réalisé par Hillary Clinton en 2016 a été nette dans les territoires déjà acquis aux démocrates, en particulier dans les centres urbains et notamment dans ceux de la métropole où le poids du vote noir a joué. Et s’il a progressé dans d’autres, notamment dans les banlieues des Twin Cities, on peut faire l’hypothèse que c’est pour des raisons ayant plus à voir avec le niveau d’éducation des électeurs, la personnalité des deux candidats et leur positionnement sur un éventail très diversifié de sujets, notamment sociétaux, qu’avec la capacité du Parti démocrate à rassembler une large coalition autour d’un projet unificateur. La forte récession enregistrée au deuxième trimestre 2020 du fait de la pandémie n’aura, semble‑t‑il, eu que des effets marginaux sur le comportement des électeurs — d’autant que la reprise amorcée au cours de l’été pouvait laisser espérer, le 3 novembre, une sortie du tunnel.

Plus fondamentalement, cependant, la reconfiguration des territoires du Minnesota par l’économie de la connaissance (exigeant des personnes hautement qualifiées) ainsi que les enjeux de leur insertion dans la mondialisation ont pesé sur le résultat de la présidentielle, mais aussi sur ceux des élections au Congrès des États‑Unis et à la législature de l’État du Minnesota. Elles constituent des grilles de lecture qui permettent de voir dans la progression du vote républicain dans le Greater Minnesota, processus de long terme enclenché dès le début des années 2000, le reflet de forces très polarisantes. Or ces forces ne semblent pas prêtes de s’estomper, du moins tant que le DFL — tout comme le Parti démocrate à l’échelle nationale — n’aura pas mis en œuvre de stratégie permettant d’en contrer les effets socio-économiques.

Le récit de l’élection présidentielle à partir d’un ancrage dans le Minnesota met ainsi en lumière les contrastes entre, d’une part, les électeurs disposant d’un niveau d’éducation élevé et insérés dans la mondialisation et, d’autre part, les électeurs victimes de la désindustrialisation et ne bénéficiant pas des avantages de l’économie de la connaissance en raison de leurs qualifications limitées. Il offre une visibilité forte à toutes les tensions qui traversent la société américaine au‑delà de la simple opposition entre États bleus et États rouges et entre territoires urbains et territoires ruraux. Il laisse aussi présager que la présidence de Joe Biden, en dépit de la majorité qu’il a obtenue dans les deux chambres du Congrès, serait loin d’être aisée. En d’autres termes la victoire du Parti démocrate ne serait qu’une victoire en trompe‑l’œil.