Après une brève présentation du travail de l’écrivaine argentine Gabriela Cabezón Cámara, nous nous intéresserons à la traite forcée des femmes dans la nouvelle Le viste la cara a Dios1 et dans son adaptation graphique, Beya (Le viste la cara a Dios)2 co-créée avec le dessinateur argentin Iñaki Echeverría. Nous y analyserons les dispositifs narratifs et visuels de la représentation de l’enfermement et de la violence extrême exercée contre un corps féminin réifié, corps traité comme de la chair consommable. En effet, dans cette « récolte de femmes3 » qu’est la traite, troisième commerce au monde après celui des armes et de la drogue, le corps féminin est propriété du prédateur, il est chose biopolitique4, marchandise propre du système capitaliste.

Pour poursuivre, nous montrerons que dans la nouvelle et l’adaptation graphique, les modalités de résistances, de dépassements face à cette violence sexiste (fruit d’une longue tradition d’oppressions tant de genres que sociales) font de Beya une anti-Belle au bois dormant (en espagnol Bella durmiente qui devient Beya). En effet, l’écrivaine, à travers divers intertextes et références culturelles, subvertit, contourne les normes qui font du corps de la femme enfermée un objet de consommation sexuelle et un espace dans lequel la violence peut s’exercer sans fin. Elle parvient ainsi à transformer la victime Beya en une héroïne épico-religieuse transgressive.

1. Gabriela Cabezón Cámara et Beya

L’œuvre de Gabriela Cabezón Cámara explore un éventail de problématiques sociales propres à l’Argentine mais aussi globalisées. Dans ses trois premiers textes qu’elle nomme une « trilogie obscure » (La Virgen Cabeza5, Le viste la cara a Dios6, Romance de la negra rubia7), elle écrit depuis les entrailles de la société argentine. Elle a également collaboré une seconde fois avec le dessinateur Echeverría dans Y su despojo fue una muchedumbre8 qui s’intéresse à différentes formes de violence en Tunisie, en Argentine et en Syrie. Son dernier roman, Las Aventuras de la China Iron9 revisite et détourne le classique argentin de José Hernández : El Gaucho Martín Fierro10. Enfin, elle est l’une des instigatrices de Ni una menos11. Ce mouvement, créé en 2015 après l’assassinat de Chiara Páez (14 ans, enceinte, morte sous les coups de son fiancé12), lutte contre les féminicides. En effet, en Argentine, une femme est assassinée toutes les 26 heures et son corps est généralement retrouvé dans un sac poubelle (nous évoquons ici l’Argentine mais ces drames touchent aussi d’autres pays : en France une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon et les faits relevés à Ciudad Juárez13, au Mexique, sont bien connus). Plusieurs textes hispano-américains se sont emparés de la thématique des féminicides comme c’est le cas dans la chronique de Selva Almada (l’une des écrivaines argentines ayant le plus de renommée internationale), Chicas muertas14.

Gabriela Cabezón Cámara pense qu’on ne peut pas écrire en dehors de l’Histoire15 et c’est ainsi qu’elle s’intéresse à un sujet d’envergure qui touche en majorité les femmes, celui de la traite des êtres humains.

Selon l’ONU, la traite désigne l’exploitation forcée de personnes et « comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes16 ». D’après Amnesty International, 2 millions et demi de personnes sont victimes de la traite chaque année. Un rapport des Nations Unies (Office des Nations Unies contre la drogue et le crime), datant de décembre 2016, estime que 71 % des victimes de la traite sont des femmes et des filles et elles seraient en grande majorité exploitées à des fins sexuelles. Ce crime contre l’humanité qu’est la traite (selon les Nations Unies) est donc un phénomène mondial et il n’est pas surprenant qu’il soit représenté dans les narrations contemporaines. Néanmoins, la traite n’est pas un sujet très répandu dans la littérature, c’est pourquoi il nous semble intéressant d’analyser la proposition de Gabriela Cabezón Cámara qui ne manque parfois ni d’ironie, ni d’humour noir.

C’est sous divers formats que l’écrivaine se focalise sur la traite d’une femme dans une maison close de Lanús, province de Buenos Aires. En effet, entre 2011 et 2013 elle publie la nouvelle Le viste la cara a Dios dans une version e-book : il s’agit en réalité d’une commande pour une collection de contes détournés pour adultes, ici La belle au bois dormant. Elle publie ensuite la nouvelle en version papier, puis elle édite sa version graphique sous le titre de Beya (Le viste la cara a Dios). Mais la destinée de Beya ne s’arrête pas là puisqu’à la foire du livre de Buenos Aires de 2013, Echeverría et Cabezón Cámara réalisent une fresque à partir de l’adaptation graphique afin de dénoncer publiquement la traite des femmes. Par ailleurs, une adaptation théâtrale a récemment vu le jour grâce au travail de la performeuse et chercheuse argentine Marisa Busker17.

Mais quel est l’argument des deux formats qui nous intéressent aujourd’hui ? Une jeune étudiante est kidnappée, séquestrée dans un puticlub, droguée, torturée, violée. Cette maison close est un lieu concentrationnaire dans lequel les femmes subissent une torture constante. Les liens symboliques avec la disparition de personnes dans les années 70-80 et leur emprisonnement dans des Centres Clandestins de Détention sont évidents. La version graphique y fait d’ailleurs directement référence en formulant dans le prologue la demande suivante : « Apparition en vie de toutes les femmes et filles disparues, aux mains des réseaux de prostitution. Et jugement et punition pour les coupables18 », faisant ainsi le parallèle avec le combat des associations des Mères et Grands-mères de la Place de Mai, mais suggérant également que les coupables de la traite des femmes ne sont pas toujours punis. C’est par exemple le cas dans la disparition et la traite de Marita Verón dont les inculpés ont été relaxés en première instance19. En effet, Gabriela Cabezón Cámara s’est en partie inspirée des témoignages (réunis par Susana Trimarco, la mère de Marita Verón) de jeunes filles qui ont pu s’échapper des réseaux de prostitution forcée.

Beya est donc livrée à la violence extrême de ses bourreaux et des clients notables de la ville. Mais grâce à l’aide de l’un d’eux, armée d’une Miniuzi, elle mitraille tous les proxénètes et parvient à s’échapper du bordel. Elle retrouve alors un ancien client dans l’église Saint Georges qui l’aide à fuir en Espagne où elle vivra « tout en haut, dans la gloire du Seigneur et en partie en bas, tout près de Callao, au milieu de la Gran Vía et tu passes chaque journée dans une église différente : à Madrid il y en a des tas20 ».

2. Les dispositifs narratifs et graphiques : violence de genre et enfermement

Le texte de la nouvelle ouvre sur une scène de torture et de viol. Le lexique est très cru tel qu’on le trouve dans El Fiord de l’écrivain argentin Osvaldo Lamborghini21. La deuxième personne du singulier dans sa version argentine Vos crée de l’empathie envers Beya et permet aux lecteurs de tout voir car ce narrateur est omniscient. Ce choix narratif permet également de raconter l’inénarrable car sous la torture constante, il est impossible pour le témoin de penser ou de faire des commentaires. Dans la nouvelle, la représentation de la violence sexuelle et de la domination masculine est bien entendu très présente mais l’écrivaine lui oppose la résistance de Beya pour qu’au fil de ses expériences de dépassement, elle sorte du lieu de victime, statut traditionnellement dévolu aux personnes subissant la traite. L’écrivaine met d’abord en avant le binôme fermeture/ouverture pour signifier que dès le début de sa séquestration, Beya trouve un espace ouvert : celui de l’appel divin. Le champ lexical de l’ouverture est donc aussi présent que celui de l’enfermement : « s’en aller d’ici », « te volatiliser », « partir du corps », « tu veux partir et laisser derrière toi22 ». En même temps, les expressions de la fuite sont liées à la violence que subit le corps féminin fragmenté : « laisser le corps sur le flanc », « laisser l’os cassé », « laisser le sang », « oublier les convulsions23 ». La solution narrative pour ouvrir cet antre, ce donjon24 des contes, pour libérer ce qui attache : « attaché », « cordes », « ils t’ont attaché les mains25 », pour respirer là où Beya étouffe sous le poids des corps masculins (« asfixier », « écraser26 ») est donc l’appel de Dieu : « Viens ma fille27 ». Il s’agit ici d’une religion toute personnelle, plus proche de la mystique que d’une pratique religieuse traditionnelle : « Tu veux le dédoublement comme le mystique dans son voyage astral et chanter comme Saint Jean la nuit obscure de l’âme28 ». Expérience religieuse dans laquelle le dédoublement, celui qui peut survenir lors d’expériences limites ou dans un état de stress post-traumatique29, permet de quitter mentalement cet enfer. Cette dissociation est l’un des dispositifs de résistance car le témoin qu’est cette voix à la deuxième personne voit « tout depuis très haut30 » et elle est en somme le témoin de l’impossible témoin intégral. En effet, chez Primo Levi, le vrai témoin est celui qui témoigne de sa propre disparition et c’est une impossibilité ; ceux qui témoignent sont les survivants et ils le font par délégation31. Dans cette bilocation, la narration est scindée entre « le haut », lieu du refuge divin et « le bas », lieu infernal. Nous verrons plus loin que la convocation de figures religieuses est en lien avec la vengeance de Beya et permet donc finalement de transgresser les règles et les limites spatiales du bordel-prison32.

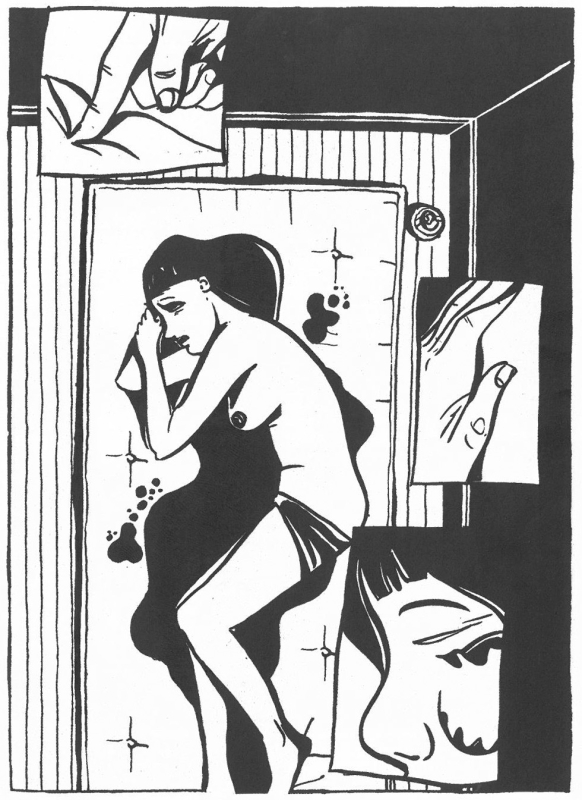

Dans le poème graphique, car il s’agit d’une adaptation du texte original en vers octosyllabiques dans la tradition du romance espagnol33 ou de la littérature gauchesque (Martín Fierro de José Hernández34, La refalosa de Hilario Ascasubi35), une planche est particulièrement intéressante dans la représentation de l’enfermement :

Beya (Le viste la cara a Dios), p. 25

Dans ce dessin en plongée, Beya recroquevillée et baignant dans différents fluides (selon le poème et le texte de la nouvelle : sang, sperme) est enfermée dans des cadres multiples : la limite de la case, celle du plancher, celles des plinthes, celle du matelas et celle de la flaque. Trois autres cadres de petite taille viennent s’insérer dans cet espace fermé. Ce sont des fragments qui représentent des détails, qui zooment sur des parties du corps blessé de Beya. Ces techniques de l’incrustation, de la fragmentation et du changement de plan reviendront tout au long de l’ouvrage. L’enchevêtrement de cadres souligne l’enfermement de Beya et l’impossibilité d’une fuite. Contrairement à la nouvelle, l’ouverture n’est pas présente dans ce dessin ni dans ceux qui correspondent à l’incipit du texte de la nouvelle. Le bordel El sabor (la saveur, le goût, c’est son nom) est un lieu de violence extrême exercée contre des femmes, espace de la lacération, de la perforation et de la douleur jusqu’alors inconnue. La violence sexuelle métamorphose le corps féminin en chose ou plutôt en viande : « Ils t’ont transformée en vrai morceau de viande à force de coup et de queue36 » Et cette viande est consommable : « Ils peuvent t’égorger comme un cochon et te découper ensuite en tranches comme si tu étais du jambon37. » La référence au texte El matadero (l’abattoir) de l’écrivain argentin du XIXème siècle Esteban Echeverría38 est implicite.

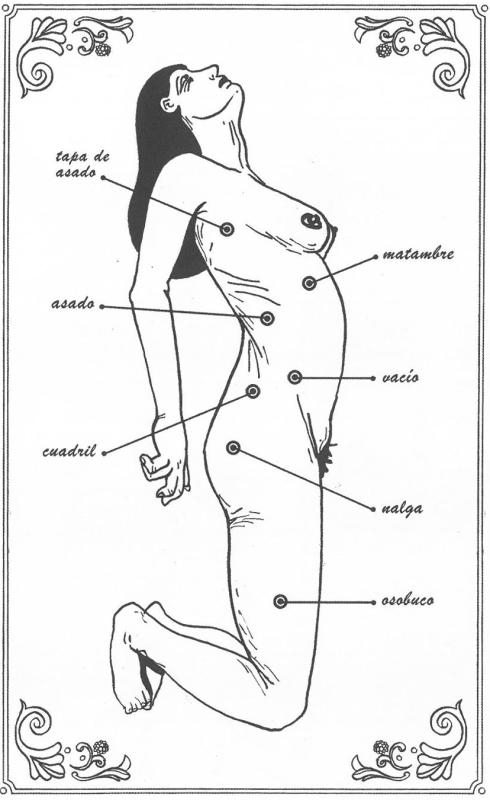

Beya (Le viste la cara a Dios), p. 41

Cette seconde planche est en lien avec une institution argentine : El asado39, moment dans lequel l’on se retrouve autour d’un barbecue. Les morceaux du corps de Beya pourraient y être mangés par ses bourreaux anthropophages : « Ces hyènes charognardes avec leurs griffes et leurs crocs, te dévorent dans une fête éternelle et te laissent pour morte, presqu’un cadavre40. » La représentation de la violence passe par l’animalisation des bourreaux, procédé également présent dans des témoignages littéraires des survivants des Centres Clandestins de Détention argentins. Dans le texte de Gabriela Cabezón Camara, le recours aux métaphores du travail industriel et agricole est fréquent : « Ils entrent en toi et te labourent41 » car dans la traite, les femmes sont réduites à un corps biopolitisé (les bourreaux contrôlent leur corps et leur vie même). En effet, comme l’ont montré les féministes, « la relation sexe/genre telle qu’elle est imposée et régulée est un enjeu de pouvoir42. » et dans ce système de pouvoir le corps est marchandise, bien monnayable. Dans cet antre : « Leurs putes donnent plus que les vaches de l’éleveur43 » et les bourreaux fouillent, exploitent les corps féminins « comme si ce qu’ils voulaient était t’extraire du pétrole ou de l’or44. » Que ce soit dans la nouvelle ou dans le poème graphique, la femme est donc bien de consommation, corps objet de transaction comme on le voit dans le roman graphique qui représente Beya sur un fond de code-barre45 car la traite des êtres humains est bien un commerce (on pense aux marchés aux esclaves contemporains) et génère des bénéfices colossaux (32 milliards de dollars/an). La domination masculine est indéniable, mais elle fait également partie d’autres régimes d’oppressions. Sam Bourcier46 discute La domination masculine de Pierre Bourdieu47 qu’il appelle Dominator. Pour Sam Bourcier, ne parler que de la domination masculine et de sa violence symbolique gomme d’autres oppressions : entre classes, races, femmes, hommes et invisibilise les femmes, les rend absentes car elles sont alors des non-sujets qui sont dominés et ne peuvent agir. Mais face à ces oppressions, il existe « une multitude de sites de résistance48 », ce qui fait référence aux recherches de Michel Foucault à propos du pouvoir et des foyers de résistance49.

3. Résistances

Précisément, le parti pris de Gabriela Cabezón Camara est de faire sortir Beya de la catégorie d’objet, de victime et nous pouvons évoquer ici la notion d’agentivité énoncée par l’historien britannique Edward P. Thompson dans les années 60 et reprise dans les études queer par Judith Butler50. En effet, la survie de Beya dépend des actions qu’elle fera, mue par une sorte d’empowerment (autonomisation) qui lui donne le pouvoir d’agir contre les conditions inhumaines auxquelles elle est confrontée. Et en cela Beya est une figure de la résistance et de la transformation, de la performance. La première résistance de Beya est de faire semblant de dormir lorsqu’elle est violée par les gardiens du bordel. C’est pourquoi elle recevra le nom de « Bella Durmiente ». Mais faire semblant de dormir signifie qu’elle contrôle son corps ce qui fait d’elle une anti-belle au bois Dormant qui, dans le conte classique, peut renvoyer à la figure de la soumission. Cette opposition déchaine la colère du bourreau, qui se veut maître de toutes les fonctions vitales de ses prisonnières : « Icitu dors si je te le dis, il hurle et frappe plus fort… Lui il va t’apprendre à rester réveillée petite pute51. » Mais Beya développe d’autres stratégies de résistance : elle ment. Elle fait croire qu’elle est amoureuse de son bourreau et l’écrivaine a alors recours aux représentations sexistes généralement attribuées aux femmes : Beya demande pardon, Beya avoue sa faiblesse, se dit victime, dit mériter les coups, simule des orgasmes : « Tu es prête pour un Oscar pour ton jeu de victime séduite52. » Par ailleurs, la fonction naturelle des femmes dans le système hétéronormé, c’est-à-dire la reproduction, est convoquée quand Beya promet de faire des enfants à son proxénète pour les vendre au marché noir53. Gabriela Cabezón Camara détourne une seconde fois cette fonction naturelle féminine lorsque Beya fait croître en son ventre un bébé de haine imaginaire, un monstre alimenté au sperme, ce qui la préserve d’un possible syndrome de Stockholm et lui permet de puiser la force de préparer sa vengeance : « Il vaut mieux que tu cultives la haine », « l’unique porte est la haine », « la haine te maintient en vie54 ».

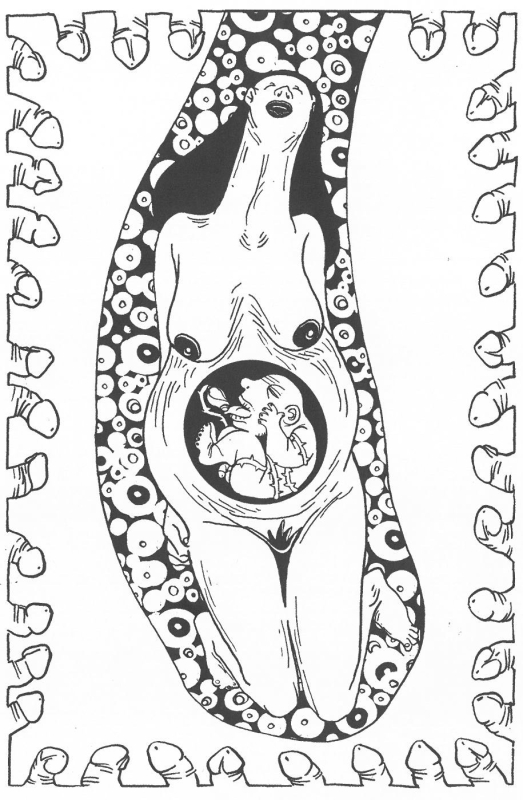

Beya (Le viste la cara a Dios), p. 69

Dans l’adaptation graphique, la gestation de ce bébé de haine est dessinée de façon assez schématique. Le dessin s’inspire de L’espoir de Klimt, mais Beya est représentée de face afin que soit visible « la plante féroce55 ». Remarquons les phallus qui font office de cadre et qui signifient que ce fœtus s’alimente de sperme. C’est assez caricatural et c’est le cas pour quelques autres planches qui illustrent parfois assez grossièrement le poème qui est beaucoup plus subtil dans sa conception. La référence à Saint Georges fonctionne également comme une figure de la résistance. En effet, pour reconquérir sa souveraineté et pour que Beya puisse appliquer la loi du Talion, Gabriela Cabezón Camara a recours à l’image du Saint. Mais le motif religieux est à nouveau détourné puisque Beya ne terrassera pas le mal pour protéger la foi chrétienne mais pour échapper à son destin de « mortes vivantes… zombies56. » Elle invoque le saint en prière et c’est à cette occasion que le lieutenant López s’émeut de l’entendre puisqu’il porte un médaillon de Saint Georges donné par sa mère. C’est ainsi qu’il décide de l’aider et d’armer Beya, non pas d’une lance mais d’une arme contemporaine. Dans l’adaptation graphique57, Echeverría représente une autre figure guerrière et religieuse, celle de Jeanne d’Arc, qui n’est pas présente dans la nouvelle (c’est une suggestion de l’autrice à postériori). Beya apparaît portant une armure par-dessus une robe signifiant son travestissement et celui de Jeanne d’Arc. Gabriela Cabezón Camara s’empare donc de figures religieuses qu’elle détourne, que Beya s’approprie pour exercer sa vengeance : les motifs religieux permettent de transgresser l’espace de la maison close et sont un refuge pour Beya. Elle entre ensuite dans la résistance active et ourdit un plan : elle collabore avec les bourreaux pour parvenir à passer dans la section sado-maso afin de s’exercer à la violence, ce qui constitue une sorte de performance. Et à présent la transformation de Beya est totale. Le dessinateur la représente avec des vêtements sado-maso, Miniuzi à la main58, elle contrôle son corps, c’est elle qui soumet. La représentation est certes stéréotypée car hyperféminisée, celle de la dominatrice en bas résilles et talons aiguilles tout droit sortie des bandes dessinées érotiques des années 70. Mais la libération de Beya, son dépassement, réside dans les attributs de l’hyperféminité dominatrice qui se mêlent à ceux de la masculinité stéréotypée (arme et violence) et vont lui permettre de se venger. Beya décime alors tous les bourreaux à coup de mitraillette : « Il n’y a rien à pleurer quand la mort est justice59. » Les hommes sont assassinés, « tous découpés comme un poulet dans une marmite60. » et vont aller griller sur el asado61 de l’enfer. Les rapports de domination se sont inversés et ce sont les hommes qui sont à présent représentés comme des morceaux de chair consommable. Lorsqu’elle rejoint le lieutenant López à l’église Saint Georges, Beya enlève son manteau à la Vierge de Luján, sainte patronne de l’Argentine, pour le porter par dessus sa cape en simili cuir62. Cette seconde figure du travestissement subvertit l’iconographie religieuse mais ne transgresse pas le système sexe/genre. En effet, Beya reste assignée au binôme sexe féminin/genre féminin car le dessinateur la montre avec les attributs normatifs de la prostituée et de la vierge. Pourtant, dans le même temps et paradoxalement, la performance de genre de Beya fait partie de sa stratégie de libération. Comme toujours chez Gabriela Cabezón Cámara, rien n’est figé et les stéréotypes, ainsi que les figures religieuses mythiques, sont en fait déconstruits pour reconstruire ensuite une image de l’hybridité en dehors des normes.

Pistes finales

C’est ainsi que, dans plusieurs de ses romans, Gabriela Cabezón Cámara propose des pistes pour déconstruire les constructions de genre, souvent à travers la figure de la transcorporalité63. Dans le bordel, le corps de Beya n’est plus celui d’une femme mais monstre, déchet, charogne, morceau ; elle est bien de consommation, relief, absence mais le propos littéraire de Gabriela Cabezón Cámara est bien de ne pas la faire disparaître mais de la faire apparaître, de l’incarner dans la vengeance. Par ailleurs, cette deuxième personne narratrice qui pourrait bien être Beya se remémorant et témoignant de son expérience de l’enfermement et de la torture est une figure de l’empowerment féminin, de la résistance car elle absorbe la violence du lexique des bourreaux dans sa narration et s’approprie également leurs codes violents. D’ailleurs, selon le paléoanthropologue Pascal Picq64, la domination masculine n’est pas le fruit d’un déterminisme, elle ne lui est pas naturelle mais est construite selon les époques et les cultures. L’issue violente de la nouvelle et du poème graphique peut se lire comme le dépassement de l’enfermement et de la violence genrée car Beya se réapproprie son corps (pour Françoise Héritier, « une révolution essentielle65 »), même si cette réintégration peut supposer un autre enfermement ou une autre aliénation, car l’on craint qu’elle ne demeure grenouille de bénitier. A moins que la grenouille ne se transforme à nouveau en anti-princesse violente à la Kill Bill de Quentin Tarantino66 ou à la Fuckwoman de Warwick Collins67. Tout est possible dans le néo-baroque local68 de Gabriela Cabezón Cámara.