Au cours de l’été 1936, le magazine américain Fortune envoie dans l’Alabama une équipe composée d’un jeune écrivain, James Agee, et d’un photographe, Walker Evans, pour enquêter sur les conditions de vie des populations agricoles pendant la Grande Dépression. Après un séjour de plusieurs semaines au contact de trois familles de métayers dans le comté de Hale, Agee et Evans soumettent un premier manuscrit à Fortune, refusé en raison du caractère hors-normes du texte, qui dépasse les vingt mille mots et est jugé impropre à la publication. Les deux artistes décident de remanier le manuscrit et de le publier sous forme de livre : Let Us Now Praise Famous Men voit le jour quatre ans plus tard en 1941, après plusieurs années ponctuées de révisions et de déboires avec les éditeurs. L’ouvrage s’inscrit dans une longue lignée de livres documentaires publiés dans le contexte de la crise des années trente. Le livre documentaire est un format issu du photojournalisme, combinant photographies et texte, souvent dans le but de dénoncer certaines dérives de la société américaine. Ainsi, dès la fin du xixe siècle en 1890, le photojournaliste Jacob Riis publie un ouvrage intitulé How the Other Half Lives, traitant des conditions de vie désastreuses dans les quartiers pauvres de New York : le but principal était alors de faire connaître à un lectorat principalement issu des classes moyennes ou supérieures l’ampleur de la situation critique vécue au quotidien par les plus pauvres, parfois à quelques kilomètres seulement de chez eux. Dès les prémices des ouvrages documentaires américains, il est donc question d’une altérité proche, d’une misère voisine, que celle-ci soit dissimulée, invisible ou simplement ignorée. Néanmoins, au-delà du « dépaysement » social qu’il induit chez le lecteur, le documentaire a aussi une visée résolument performative : l’ouvrage de Riis, par exemple, a chamboulé l’opinion publique et précipité l’élaboration de lois encadrant les conditions de vie et de location des « tenements » dans le Lower East Side. De la même façon, l’œuvre d’un autre photographe, Lewis Hine, a permis de mettre en lumière les dérives du travail infantile aux États-Unis au début du xxe siècle.

Dans les années trente, pendant la Grande Dépression, de nombreux ouvrages voient le jour dans le but d’informer la population américaine sur les conditions de vie des travailleurs agricoles, paysans et autres métayers, noirs comme blancs : leur particularité est, une nouvelle fois, la combinaison systématique de texte et de photographies. Le critique américain William Stott, spécialiste du genre documentaire, désigne ces ouvrages sous le nom de « documentaires sociaux » (« social documentary »), par opposition à ceux qu’il nomme « documents humains » (« human documents1 »). Les documentaires sociaux s’intéressent à des phénomènes souvent temporaires et causés par l’homme (Stott cite par exemple la crise économique ou les discriminations raciales), tandis que les « documents humains » se penchent davantage sur la condition humaine à travers des éléments ayant une résonance universelle, tels que le travail, la maladie ou la mort. La particularité des « documentaires sociaux » est de fournir un certain degré de connaissance factuelle, tout en l’exacerbant par le biais de l’affect, voire d’une note sentimentaliste (« increase our knowledge of public facts, but sharpen it with feeling2 »). Certains ouvrages sont publiés par des artistes ou des intellectuels qui illustrent leurs travaux à l’aide de photographies puisées dans le fonds de la division photographique de la Farm Security Administration, l’un des organismes gouvernementaux crées dans le cadre du New Deal mis en place par F.D. Roosevelt. D’autres, au contraire, sont le fruit d’une collaboration directe entre un photographe et un écrivain ou un intellectuel, comme c’est le cas des trois ouvrages restés les plus célèbres : You Have Seen Their Faces (1937) de Bourke-White et Caldwell, An American Exodus (1939) de Lange et Taylor, et Let Us Now Praise Famous Men, d’Agee et Evans (1941). Parmi ces trois documentaires, Let Us Now Praise Famous Men est celui qui a connu le plus faible retentissement lors de sa publication, en raison de son format transgressif : le texte, de plus de quatre-cents pages, est nettement séparé des photographies, qui sont placées en début d’ouvrage sans aucun titre ni légende. L’ouvrage connaît néanmoins un regain d’intérêt dans les années soixante, lorsqu’Agee remporte le prix Pulitzer à titre posthume pour son unique roman, A Death in the Family : paraît alors une seconde édition, augmentée d’une quatrième série de photographies, qui contribue à établir Let Us Now Praise Famous Men comme l’un des documentaires les plus marquants de la période.

Il s’agira pour nous d’examiner le rôle du dépaysement, entendu dans un premier temps comme l’expérience d’un double écart, par rapport à son propre pays et par rapport à soi, que celle-ci touche les sujets du documentaire, ses lecteurs, ou ses auteurs. Notamment, nous verrons dans quelle mesure Agee et Evans s’éloignent sensiblement de la vision du dépaysement dominante dans les années trente comme sentiment éprouvé principalement par le lecteur face au contenu du documentaire, et souvent instrumentalisé à des fins militantes ou politiques. Ce choix permet à Agee et à Evans de construire une réflexion autour de la vulnérabilité : peut-on réellement prétendre être « dépaysé » en faisant l’expérience de la vulnérabilité d’autrui par procuration, et quelles sont les limites d’une telle expérience ? Cela entraîne inévitablement un questionnement sur la nature du documentaire lui-même, et sur la possibilité de développer une dimension performative de ce genre, qui ne s’appuierait pas sur le militantisme et renouvellerait la notion de dépaysement.

« Close to home » : un dépaysement par l’image

Dans les années trente, la plupart des ouvrages documentaires traitant de la condition des populations agricoles reposent sur une tension entre la familiarité du cadre (les États-Unis) et l’étrangeté provoquée par la confrontation avec une pauvreté abjecte. Cette tension est parfaitement cristallisée dans l’introduction de You Have Seen Their Faces, au détour d’une phrase écrite par Erskine Caldwell: « You Have Seen Their Faces may serve as a reminder that poverty and its many attendant ills are still close to home3. » Caldwell résume involontairement la conception du dépaysement qui prévaut dans les ouvrages documentaires des années trente : il s’agissait alors de « dépayser » avant toute chose le lecteur, souvent issu des classes moyennes, et de lui rappeler les conditions de vie misérables de certains de ses compatriotes. Le dépaysement prenait alors la forme d’une prise de conscience, chez le lecteur, qu’un « ailleurs » existe au sein même du cadre familier de son propre pays. Une telle réaction est vivement recherchée par certains auteurs de documentaires, notamment Bourke-White et Caldwell, car elle est davantage susceptible d’émouvoir le lecteur. Stott assimile l’ouvrage documentaire à une forme de propagande militante, mais n’en oublie pas pour autant de préciser que contrairement à la propagande associée au fascisme, la « bonne propagande » véhiculée par les ouvrages documentaires des années 30 jouissait d’une image positive auprès de certains artistes et intellectuels en raison de ses ambitions de réforme sociale :

[Social documentary’s] purpose is not so altruistic and indefinite; it has an axe to grind. It works through the emotions of the members of its audience to shape their attitude toward certain public facts. […] It is that maligned thing, propaganda4.

Comme dans les premiers documentaires et photoreportages de Riis ou de Hine, l’objectif est, au-delà de la prise de conscience, d’exposer les travers de la société américaine, le plus souvent en dénonçant les politiques du gouvernement, jugées insuffisantes ou inadaptées à l’ampleur de la crise.

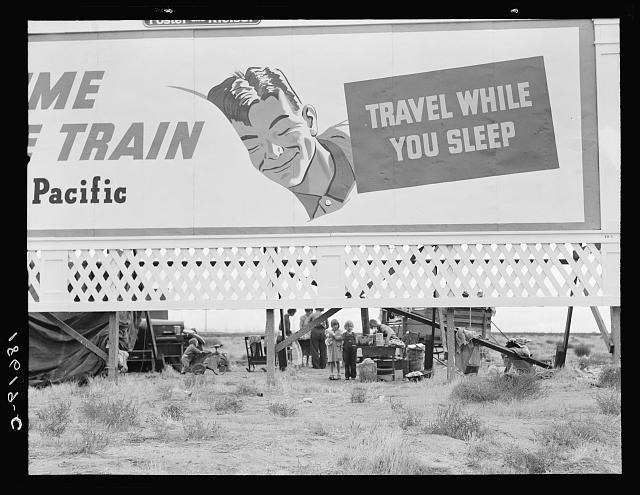

L’étrange sentiment de dépaysement provoqué par l’irruption de l’altérité dans le proche repose en majeure partie sur la présence des images photographiques : c’est précisément la vision des visages marqués et des corps émaciés qui est censée être l’élément déclencheur de l’émotion recherchée par les auteurs. You Have Seen Their Faces tire pleinement parti de cette vision de la photographie comme « thérapie de l’électrochoc5 » : Margaret Bourke-White, la photographe, inclut quasi exclusivement des portraits, souvent réalisés en contre-plongée, ou pris sous des angles obliques, de sorte à rendre l’expression du visage plus saillante. Au-delà de l’impact des photographies et de leur composition, la combinaison de celles-ci avec les légendes rédigées par Caldwell semble être le ressort principal de l’ouvrage. Les légendes se présentent sous forme de citations attribuées aux dires des sujets photographiés par les auteurs ; il est en outre précisé en amont de l’introduction que ces citations sont inventées et ne reflètent pas nécessairement les propos des individus en question, mais « la conception personnelle qu’ont les auteurs des sentiments des personnes photographiées6 ». La plupart des citations insérées par Caldwell et Bourke-White soulignent la dureté du travail physique ainsi que la pesanteur de l’existence éprouvée par ces populations. On citera à titre d’exemple la légende inscrite sous le portrait d’une femme photographiée avec son bébé à Happy Hollows dans l’État de Géorgie, qui indique : « Sometimes I tell my husband we couldn’t be worse off if we tried7. » Dans An American Exodus, publié deux ans plus tard, les portraits sont moins nombreux, mais Dorothea Lange choisit également d’inclure des images frappantes, telle que la photographie de trois familles de migrants (comptant quatorze enfants) agglutinées sous un panneau publicitaire pour un train de nuit sur lequel le slogan « Travel while you sleep » (« Voyagez pendant que vous dormez ») est clairement visible8 (fig. 1). La juxtaposition de la pauvreté extrême et d’une publicité vantant un confort inaccessible aux migrants (la partie coupée du panneau publicitaire indique « Next time, take the train », « prenez le train la prochaine fois ») est ici source d’une profonde ironie destinée une fois de plus à émouvoir le lecteur et à lui faire prendre conscience de l’urgence de la situation.

Le documentaire des années trente met en regard un cadre familier et une forme d’altérité radicale dans la façon de présenter l’expérience de la pauvreté et des conditions de vie insoupçonnées des populations rurales. Cette conception du dépaysement s’apparente à une forme d’exotisme de proximité : dans les deux documentaires mentionnés, You Have Seen Their Faces et An American Exodus, les photographies et leurs légendes sont toujours localisées précisément, en indiquant l’état et le nom de la bourgade ou du comté en question. De plus, les auteurs ont recours à des archétypes connus (des « images » familières, comme le métayer blanc, le fermier noir, la mère de famille, etc.) pour décrire une réalité profondément complexe et dépaysante, puisque le lecteur peine à reconnaître son propre pays dans ce qui lui est montré. Dans la quatrième section de You Have Seen Their Faces, Caldwell décrit par exemple la trajectoire d’un « métayer lambda » (« the everyday sharecropper9 »), de ses premières années de travail pleines d’espoir à son inévitable descente dans la paresse et l’amertume vis-à-vis des métayers noirs qui le remplacent progressivement10. À travers la juxtaposition du discours et des photographies, le métayer est construit comme une figure d’altérité, à la fois proche géographiquement et lointaine socialement. Le dépaysement dans les ouvrages documentaires s’apparente ainsi à ce que John Tagg désigne sous le terme de « stratégie discursive11 » : ces ouvrages ont tous, à des degrés variés, une visée militante, et les écarts que l’on peut constater dans le traitement du sujet, notamment en ce qui concerne la place accordée à cette expérience du dépaysement par le familier, relève non seulement d’une différence de perception des métayers mais aussi de « stratégies » parfois diamétralement opposées.

Si cette tension entre le familier et l’inconnu est employée comme ressort émotionnel et comme outil de prise de conscience, son instrumentalisation par les documentaires pose la question de la portée éthique de ces ouvrages : comment proposer un portrait nuancé des métayers dans le cadre d’une telle « stratégie discursive » ? Agee évoque indirectement cette interrogation dans la préface de Let Us Now Praise Famous Men en soulignant le sentiment de responsabilité qu’Evans et lui-même éprouvent vis-à-vis des métayers dont ils ont partagé le quotidien pendant quelques semaines : « It seems curious, further, that the assignment of this work should have fallen to persons having so extremely different a form of respect for the subject, and responsibility toward it […]12. » Dès le début de l’ouvrage, le but affirmé n’est plus de dépayser le lecteur en le mettant face à la pauvreté de ses concitoyens, ni même de chercher à l’émouvoir, mais d’enregistrer et de défendre des existences qui sont envisagées comme « uniques » et « irréparables » (« single, irreparable, unrepeatable existences13 »). Les nombreux passages méta-discursifs insérés entre deux inventaires, dans lesquels Agee réfléchit sur le sens de la démarche entreprise avec Evans, permettent de constater que les deux artistes opèrent un glissement vis-à-vis des desseins des ouvrages documentaires : il n’est nullement question de susciter l’apitoiement, ni de proposer des pistes de réforme sociale comme le font Caldwell ou Taylor. Il convient de voir dans quelle mesure les partis pris formels de l’écrivain et du photographe, notamment en ce qui concerne l’agencement des photographies et du texte et la mise en relation de leurs médias respectifs, remettent en cause la vision de l’expérience du dépaysement qui prévaut dans les ouvrages documentaires des années trente.

Le dépaysement comme « déniaisement »

Agee et Evans se rendent dans l’Alabama en 1936, sensiblement à la même période où Caldwell et Bourke-White parcourent eux aussi le sud des États-Unis : les conditions de vie et de travail que les deux binômes ont pu constater sont donc sensiblement les mêmes, mais leur conception de l’expérience du dépaysement par le documentaire diffère ostensiblement.

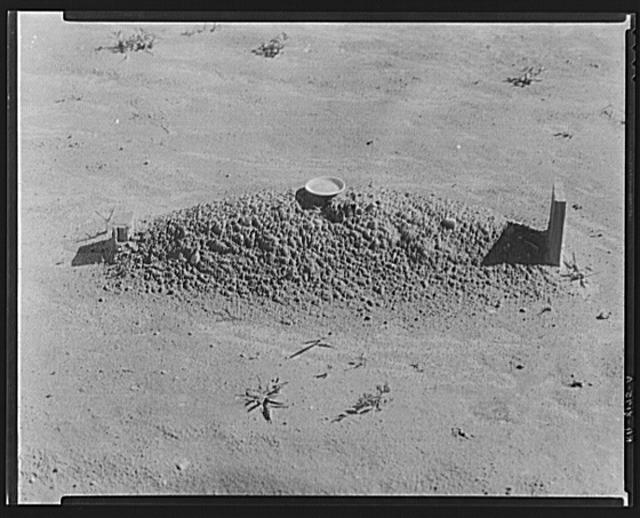

En effet, Agee et Evans ne semblent pas vouloir dépayser le lecteur en le mettant face aux ravages de la pauvreté dans son propre pays : le traitement du sujet (et particulièrement des sujets humains) du documentaire est une première caractéristique qui distingue Let Us Now Praise Famous Men d’autres ouvrages contemporains. Contrairement à ses confrères, Evans choisit de faire figurer ses photographies en début d’ouvrage, sans les intercaler avec des passages de texte, et surtout sans leur apposer de titre ni de légende. Il fait également le choix, dans la seconde édition, d’inclure une quatrième série de photographies ne contenant aucun portrait de métayer, et composée uniquement de prises de vues réalisées en extérieur dans le comté de Hale, où vivent les trois familles, ou dans les bourgades aux alentours. Figurent notamment dans cette série les photographies de deux écoles, St Matthew’s School et Glen Hill School (ou Clean Hill School selon les versions), ainsi que des bureaux du maire situés non loin du domicile des métayers, ou encore du bâtiment de la poste dans la ville voisine de Sprott : autant de lieux qui suggèrent des moments de la vie quotidienne dans l’Alabama. Sont également inclus d’autres éléments ayant trait au cours de la vie ordinaire des métayers, à l’image d’une photographie de tombe (fig. 2). En l’absence de toute légende ou commentaire, il incombe ainsi au lecteur de discerner dans le monticule de terre une sépulture au dépouillement extrême – tâche quelque peu compliquée par le choix d’une prise de vue latérale, dans laquelle la pierre tombale ne se trouve pas au centre de l’image. La photographie de la tombe permet de souligner implicitement la singularité des « manières de faire14 » de ces populations, y compris dans des éléments communs à toute l’humanité, tels que la mort ou le deuil. Si Evans inclut par ailleurs quelques portraits de métayers dans les trois premières séries, en privilégiant un cadrage neutre, frontal, sans jeu sur les angles de prise de vue, la quatrième série de photographies est exclusivement consacrée aux lieux de vie et aux instants marquants qui rythment les vies ordinaires de ces populations : l’enfance (à travers les deux écoles), le travail, la mort.

Le texte d’Agee se distingue également dans le traitement qu’il propose des trois familles de métayers. Caldwell et Taylor ont parfois recours à la généralisation et à l’archétype, faisant référence au « métayer ordinaire » (« the everyday sharecropper »), et allant dans le cas de Caldwell jusqu’à invoquer l’exemple d’un métayer lambda (et très probablement fictif) nommé John Sanford15. Agee s’intéresse quant à lui à trois familles, et insiste constamment sur les difficultés qu’il éprouve à dégager une norme ou une idée générale du métayer à partir d’individus dont la singularité lui paraît irréductible. Lorsqu’il énumère les variations infimes et infinies dans leur façon de se vêtir, par exemple, Agee note qu’il est difficile, voire impossible, d’établir une quelconque norme (« It is hard to say what is “normal” here and what is not16 »). Le glissement opéré dans Let Us Now Praise Famous Men du « métayer ordinaire » à la vie ordinaire du métayer est primordial, car il permet de souligner que les métayers eux-mêmes sont doublement arrachés à la terre et « dépaysés » : d’abord par la crise de la Grande Dépression, qui les prive de travail et de revenus réguliers, puis par les ouvrages documentaires eux-mêmes, qui, en les réduisant parfois à des archétypes, contribuent à les rendre encore plus invisibles aux yeux du reste de la société. Le refus des archétypes est particulièrement significatif : comme le démontre Sylvie Laurent dans Poor White Trash, Caldwell a recours à des stéréotypes sur les pauvres blancs qu’il a lui-même contribué à renforcer dans ses romans17, notamment Tobacco Road (La Route au tabac, 1932) ou God’s Little Acre (Le Petit Arpent du bon dieu, 1933). Ces stéréotypes connus des lecteurs de l’époque permettent à Caldwell d’expliquer certaines causes de la crise, qu’il attribue partiellement au caractère paresseux et mauvais du pauvre blanc. Combinées aux photographies de Margaret Bourke-White, ces figures archétypales maintiennent la tension entre le familier et l’étrange précédemment évoquée comme fondement de l’expérience du dépaysement du lecteur dans les ouvrages documentaires.

Agee et Evans rejettent cette tension et son instrumentalisation : l’écart du dépaysement s’apparente à leurs yeux davantage à un « déniaisement », pour emprunter l’expression de J-C. Bailly18, c’est-à-dire, dans ce cas précis, à un écart qui a pour vocation non pas de susciter auprès du lecteur des réactions conventionnelles mais de le dérouter profondément, afin que celui-ci saisisse toutes les implications de sa lecture. Le sens originel que donne Bailly à cette expression dans son analyse est par ailleurs proche de la démarche mise en place par Agee et Evans dans Let Us Now Praise Famous Men : le dépaysement vu comme déniaisement empêche un pays « de se raidir dans la pose de l’identité », et l’ouvre à une transformation par ses propres « forces centrifuges19 ». Dans le contexte des ouvrages documentaires, ce « déniaisement » peut prendre la forme d’une stratégie discursive à rebours des codes établis du genre (si l’on s’appuie sur les critères recensés a posteriori par Stott, notamment en ce qui concerne la prévalence du sentimentalisme) qui viserait à déstabiliser les « réactions conventionnelles20 » que suscitent d’ordinaire ces œuvres.

Dès le préambule, Agee exhorte le lecteur à prendre conscience non pas de l’ampleur de la crise, alors déjà bien établie, mais de l’ampleur de sa propre responsabilité vis-à-vis de ce qu’il s’apprête à lire :

They [the sharecroppers] are now being looked into by still others, who have picked up their living as casually as if it were a book, and who were actuated toward this reading by various possible reflexes of sympathy, curiosity, idleness, etc., and almost certainly in a lack of consciousness, and conscience, remotely appropriate to the enormity of what they are doing21.

La distinction avec d’autres ouvrages ne réside pas uniquement dans le fait de responsabiliser le lecteur, car An American Exodus, par exemple, évoque une responsabilité collective face à la crise en fin d’ouvrage : parmi les pistes de réforme proposées sont indiquées non seulement des mesures gouvernementales mais aussi des solutions à dimension humaine, destinées à éviter l’ostracisme des populations pauvres et déracinées22. En revanche, Agee ne limite pas la notion de responsabilité à la crise économique : il s’agit avant tout, comme il le souligne, d’une « responsabilité humaine23 », qui prend la pleine mesure de l’existence des métayers comme des êtres à part entière, dotés d’une valeur intrinsèque.

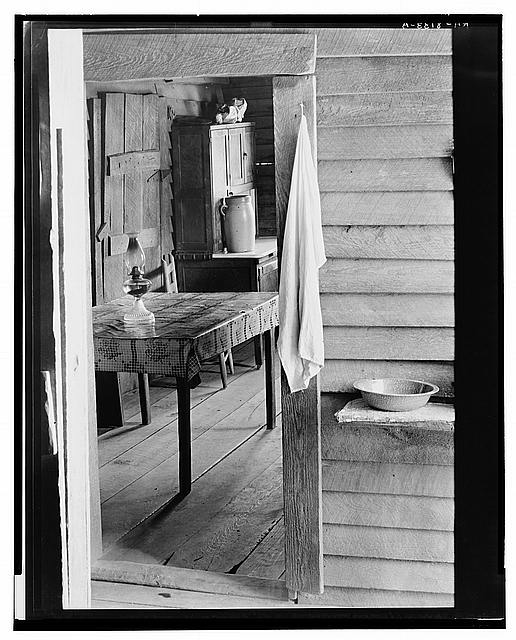

On peut également considérer que l’expérience du dépaysement, dans l’ouvrage documentaire, n’est pas limitée au lecteur : les écrivains et les photographes qui ont partagé le quotidien de métayers pendant quelques semaines ou quelques mois, comme l’ont fait Agee et Evans, ont aussi été témoins de formes de vies radicalement différentes des leurs. Dans le cas d’Agee et d’Evans, qui font le choix de s’intéresser strictement à la vie ordinaire des familles en évoquant très peu le contexte socio-politique, l’écart constaté entre les artistes et les métayers devient un élément essentiel de la démarche documentaire. Bruce Bégout souligne dans son étude sur le quotidien que seul un « étranger » peut pleinement saisir et apprécier un quotidien qui échappe sans cesse à la perception de ceux qui le vivent, entraînés par ses rythmes et ses routines : « en se tenant en dehors du contexte ordinaire de la vie, l’étranger, qu’il le veuille ou non, saisit dans son objectivité pure ce qui constitue la quotidienneté24. » Contrairement à la volonté de « dépayser » le lecteur pour susciter chez lui une certaine émotion, il s’agit dans Let Us Now Praise Famous Men de prendre conscience que l’écart est profondément irréductible, comme l’écrit Agee à propos de l’une des femmes de métayers : « […] that you are what you are, and that she is what she is, and that you cannot for one moment exchange places with her, nor by any such hope make expiation for what she has suffered at your hands25. » Cet écart permet avant toute chose aux artistes de déceler une beauté singulière dans le quotidien des métayers : Agee en évoque longuement les paramètres dans le texte, mais ceux-ci sont encore plus évidents dans les photographies prises par Evans à l’intérieur des maisons des trois familles. Par le biais du cadrage et de la composition de ses images, Evans met en avant les heureuses coïncidences dans l’agencement des meubles et des objets (« unconscious arrangements26») pour en dégager une beauté austère, caractérisée par le dépouillement, à l’image de la photographie de l’embrasure de la porte dans la maison des Gudger (fig. 3). Le jeu de la perspective et du cadrage (l’embrasure de la porte servant d’encadrement secondaire à l’intérieur du cadre principal de la photographie) permet de mettre en valeur deux moments distincts de la vie des métayers : la toilette, avec la bassine au premier plan, et la cuisine au second plan. Mais ces images, ainsi que les longues observations d’Agee sur la symétrie accidentelle des maisons, sont toujours le privilège de l’étranger : la beauté tant exaltée demeure inaccessible aux métayers eux-mêmes, ceux qui vivent ce quotidien dans toute sa pesanteur. L’expérience de l’étranger et du dépaysement est donc, du point de vue des artistes, assortie d’un questionnement éthique, et d’un constat d’échec. Agee en a par ailleurs pleinement conscience, évoquant à plusieurs reprises sa honte face à cette beauté à laquelle il ne peut prétendre que comme un voleur, ou un espion :

To those who own and create it this beauty is, however, irrelevant and undiscernible. It is best discernible to those who by economic advantages of training have only a shameful and a thief’s right to it27 […].

L’écart du dépaysement rend l’étranger clairvoyant, mais il l’« écartèle » aussi, comme l’écrit Bégout28 : la perception de cette beauté issue d’une pauvreté extrême permet à l’étranger de prendre la pleine mesure de son privilège, mais aussi de son impuissance. Face à ce constat, l’issue choisie par Agee et Evans est celle de la reconnaissance : les deux artistes s’efforcent sans cesse de souligner la singularité des formes de vie ordinaires qu’ils observent chez les métayers, et surtout, de restituer à ces derniers une certaine visibilité en les considérant systématiquement comme une fin en soi, et jamais comme un moyen.

« Recording and defense » : repenser le documentaire, restituer une visibilité aux vies ordinaires

Dans leur manière d’aborder les sujets du documentaire, Agee et Evans repensent la fonction et la portée de l’expérience du dépaysement : la considération qu’ils apportent, dans le texte comme dans les images, aux façons de vivre que déploient les métayers au quotidien contribue à replacer des êtres déracinés dans une réflexion plus large sur la reconnaissance d’une valeur inhérente à toute forme de vie, même la plus insignifiante. Nous employons ici le terme de « considération » dans le sens défini par Corine Pelluchon : « avoir de la considération pour quelqu’un […] signifie reconnaitre qu’il a une valeur propre et se porter garant de sa dignité, affirmer qu’il ne saurait être réduit à une chose ou à un moyen […]29. ». En mettant l’accent sur la singularité de leurs « manières de faire » dans diverses composantes du quotidien (le travail, la nourriture, l’habillement, l’éducation), les deux artistes ne font pas des métayers des exemples abstraits, archétypaux ou représentatifs : ils s’attachent au contraire à démontrer que leur singularité les rend dignes d’être visibles, voire même loués. C’est en partie à cette idée que renvoie le titre, tiré de l’Ecclésiaste, et souvent décrit comme étant ironique : il ne l’est en réalité que partiellement, car si les hommes décrits dans l’ouvrage ne sont en rien « illustres » ou « célèbres », la louange de leurs formes de vie, en revanche, n’est en rien ironique.

Let Us Now Praise Famous Men ne se contente pas de répertorier des formes de vie dans l’unique but d’en réaliser l’inventaire. Comme le rappelle Marielle Macé, repérer des formes singulières implique souvent de les « qualifier », et donc potentiellement d’en prendre la défense : « [les formes qualifiées ne sont] pas simplement des formes mais des formes qui comptent, investies de valeurs et de raisons d’y tenir, de s’y tenir, et aussi bien de les combattre30. » En ce sens, Agee et Evans refusent d’instrumentaliser les vies ordinaires des métayers à des fins sentimentalistes ou à des fins, plus indirectes, de réforme sociale. Agee se montre par ailleurs très méfiant vis-à-vis des ambitions réformatrices du gouvernement et des auteurs de documentaires, remarquant dans un passage de Let Us Now Praise Famous Men que les réformes ignorent le cœur du problème, puisque c’est selon lui le système capitaliste (« the whole-world system31 ») qu’il faut remettre en cause et non uniquement le système du métayage, qui n’en est qu’une manifestation particulière. Il s’agit avant tout pour les deux artistes de souligner ce qui, au sein même de la vie ordinaire des trois familles, mérite d’être reconnu et défendu. À cet effet, chacun emploie des procédés formels propres à son médium : Agee développe ainsi une prose poétique dont l’usage de la ponctuation reflète une vision profondément égalitaire. Ses longues phrases sont rythmées par un usage singulier de la ponctuation, notamment des deux points (signe de ponctuation auquel un chapitre entier du texte, intitulé « Colon : curtain speech », est dédié) et du point-virgule. Ces deux signes combinés suspendent les phrases, les laissant parfois inachevées, tout en reliant les diverses propositions entre elles, refusant ainsi d’établir une hiérarchie au sein de la phrase, comme pourrait le faire la subordination. Ceci est particulièrement visible dans les nombreux passages descriptifs qui ponctuent le texte de l’ouvrage, notamment lorsqu’Agee décrit la routine éreintante des métayers, à l’image de ce paragraphe :

and so must these: while the glistening land drives east: they shall be drawn up like plants with the burden of being upon them, their legs heavy, their eyes quiet and sick, the weight of the day watching them quietly from the ceiling, in the sharpening room: they will lift; lift – there is no use, no help for it – their legs from the bed and their feet to the floor and the height of their bodies above their feet and the load above them, and let it settle upon the spine, and the width of the somewhat stooped shoulders, the weight that is not put by; and are drawn loose from their homes a million upon the land, beneath the quietly lifted light, to work32:

L’usage de la ponctuation provoque des effets à la fois textuels et visuels : les deux points créent une coupure visible tout en laissant le rythme de la phrase en suspens. Dans ce passage, le rythme de la prose s’adapte parfaitement aux éléments décrits : le début est lent et s’étire pour imiter le moment du lever, puis la cadence devient régulière lorsqu’Agee emploie la polysyndète (« their legs from the bed and their feet to the floor and the height of their bodies above their feet and the load above them », je souligne) pour refléter l’automatisme et la pesanteur des mouvements effectués chaque jour. La prose d’Agee ne s’emploie néanmoins pas uniquement à insister sur la pénibilité du travail des métayers ; au contraire, il s’agit aussi de détacher les métayers de leur condition misérable pour les replacer dans la grande « fresque » de l’humanité (« the weaving of human living33 ») évoquée dans le texte :

what is his house : for whom does he work: under what arrangements and in what results: what is this work: who is he and where from, that he is now here; what is it his life has been and has done to him: what of his wife and of their children, each, for all of these each is a life, a full universe: what are their clothes: what food is theirs to eat: what is it which is in their senses and their minds: what is the living and manner of their day, of a season, of a year; what, inward and outward, is their manner of living; of their spending and usage of these few years’ openness out of the black vast and senseless death; what is their manner of life34:

Dans ce passage tiré du chapitre intitulé « Colon », les deux points relient l’ensemble des éléments (présentés sous forme de questions formulées sans point d’interrogation final) qui constituent l’existence des métayers, chacune de leurs vies étant envisagée comme « un univers en soi », invitant ainsi à les voir autrement que comme exemples d’une condition sociale ou comme des avatars de la pauvreté. C’est en éloignant les métayers du contexte social ou de l’arrière-plan socio-politique dans lequel ils évoluent (et donc en les « dé-paysant » d’une autre manière) que Let Us Now Praise Famous Men parvient paradoxalement à les réintégrer dans un paysage tout autre. Ceci n’est d’ailleurs pas une caractéristique exclusive du texte, car les photographies jouent un rôle similaire en privilégiant les sphères du domestique (l’intérieur des maisons, les portraits de famille) ou du proche (environnement proche et bourgades voisines, écoles, rues commerçantes, etc.) plutôt que les prises de vues des métayers au travail, qui les assimileraient immanquablement à des questions liées à la Grande Dépression, telles que le chômage ou la mécanisation de la culture du coton. Ces métayers, dont les existences propres sont « sorties du cadre35 », sont alors rendus visibles pour eux-mêmes, et non uniquement comme représentants d’une classe sociale.

Néanmoins, l’idée d’un dépaysement du lecteur, si répandue dans les documentaires des années trente, n’est pas ici totalement mise de côté, mais subvertie : il s’agit plutôt pour Agee et Evans de déjouer la façon dont le documentaire suscite les « réactions conventionnelles » évoquées par Stott. Ces réactions (la pitié, l’effroi, l’émotion) sont provoquées par le format relativement rigide et codifié de l’ouvrage documentaire, hérité du photojournalisme, et notamment par la façon dont sont intercalés texte et photographie. Dans Let Us Now Praise Famous Men, un écart est sans cesse maintenu entre les deux médias : les quatre séries de photographies sont insérées en début de volume, dans un livre séparé (« Book One », « Book Two » désignant le texte) placé directement après la page de titre. Celles-ci sont présentées sans aucun commentaire de la part d’Evans. Si Agee fait ponctuellement référence aux photographies d’Evans au long du texte, aucune de ses descriptions ne s’y substitue : des descriptions sont même omises et remplacées par un renvoi succinct aux photographies, sans jamais préciser lesquelles. La préface rappelle d’ailleurs que les photographies n’ont aucunement vocation à être illustratives : « The photographs are not illustrative. They, and the text, are coequal, mutually independent, and fully collaborative36. » En l’absence de légendes ou de renvois clairs et explicites entre le texte et les images, la tâche de faire le lien entre les deux médias incombe au seul lecteur, qui doit invariablement effectuer de son propre chef des allées et venues entre le texte et les photographies sans être guidé par les auteurs de l’ouvrage.

Le véritable dépaysement du lecteur intervient ainsi face à la forme profondément déroutante du documentaire lui-même, et non par le biais d’un apitoiement sur la condition des pauvres qui y est décrite. C’est bel et bien un « déniaisement », qui pousse le lecteur à endosser un rôle actif, à envisager ce qu’il lit ou voit avec un certain recul, et à prendre la pleine mesure de la responsabilité qui est la sienne face aux existences évoquées dans l’ouvrage. Il convient néanmoins de nuancer ce dernier point, car malgré les intentions d’Agee et d’Evans, cet objectif n’a jamais pu être pleinement atteint : lors de sa première publication en 1941, l’ouvrage a connu un échec commercial cuisant, et n’a jamais trouvé son public, malgré quelques bonnes critiques. Ce n’est que bien plus tard, dans les années soixante et avec la publication de la seconde édition après la mort d’Agee, que Let Us Now Praise Famous Men a été rétrospectivement considéré comme l’un des documentaires les plus marquants de la période : la crise de la Grande Dépression était alors déjà un lointain souvenir.

Dans Let Us Now Praise Famous Men, c’est donc l’écart par rapport au format codifié de l’ouvrage documentaire qui devient l’élément le plus déroutant pour le lecteur : le dépaysement n’a plus vocation à être le déclencheur d’une prise de conscience ou d’un mouvement de réforme sociale, et pousse le lecteur à s’interroger sur les faits qui lui sont présentés et sur sa propre responsabilité, en tant que spectateur et en tant qu’être humain. Les transgressions qu’opèrent Agee et Evans vis-à-vis du format attendu du documentaire sont un « écart qui fait système37 », pour reprendre les mots de Jacques Rancière, puisqu’elles contribuent à redéfinir ce genre et ses limites, tant dans la forme que dans le traitement du sujet. Au-delà de cette collaboration ponctuelle entre l’écrivain et le photographe, la volonté d’enregistrer et de rendre visibles des lieux, objets et formes de vies jugés insignifiants semble par ailleurs être un fil conducteur dans les œuvres d’un artiste comme de l’autre. Le choix de ces sujets, voués à disparaître dans l’indifférence générale, permet à Agee et Evans de repenser non seulement la forme et la visée du genre documentaire, mais également la façon dont ce genre met en relation l’image photographique et le texte.

Photographies

Fig. : Dorothea Lange. « Billboard along U.S. 99 behind which three destitute families of migrants are camped. Kern County, California ». 1938. Bibliothèque du Congrès, LC-USF34-018619-C.

Fig. : Walker Evans. « Sharecropper’s Grave. Hale County, Alabama ». 1936. Bibliothèque du Congrès, LC-USF342-T01-008175-A.

Fig. : Walker Evans. « Washstand in the dog run and kitchen of Floyd Burroughs’ cabin. Hale County, Alabama ». 1936. Bibliothèque du Congrès, LC-DIG-ppmsc-00242.