Mes remerciements à Ailbhe Ní Bhriain pour nos échanges et sans la collaboration de qui ce texte n’aurait pu rendre pleinement compte de la richesse des trois œuvres.

« What I’m interested in is creating a space of quiet estrangement and reflection. »

Ailbhe Ní Bhriain1

Artiste d’origine irlandaise, Ailbhe Ní Bhriain a reçu une formation artistique à Cork (Crawford College of Art) puis à Londres (Royal College of Art), où elle a été exposée par la galerie Domobaal à plusieurs reprises. Dès ses premières œuvres (Immergence Series, 2004), elle a mêlé photographie et vidéo pour revisiter le genre du paysage. Forms of Forgetting (2004) se déroule dans un paysage flou en noir et blanc : sur une photographie montrant une clairière bordée de sapins, deux anciens porte-plume s’adonnent à un ballet visuel et musical, griffent la surface du négatif et répandent leur encre noire qui, peu à peu, défigure les lieux. Les claquements du métal et du bois qui accompagnent cette chorégraphie évoquent les percussions de la danse irlandaise mais également le croisement des fers dans une bataille qui opposerait, ici, tradition et modernité, figuration et abstraction, dessin et vidéo. Initialement formée à la gravure, Ailbhe Ní Bhriain met ici en scène des outils traditionnels mais les intègre à une pratique mixte. La vidéo se trouve hybridée, rematérialisée, crafted plus exactement ; la matérialité chaotique du paysage refait surface. Dans Immergence (2004) ce sont des filets d’encre qui coulent sur un paysage photographique et s’enroulent autour des arbres au point d’abstraire la forêt puis d’occulter la vue.

Evoquant les esquisses d’Alexander Cozens, qui, à la fin du XVIIIe siècle, composa des paysages à l’encre à partir de taches aléatoires sur la page, ces œuvres distillent un sentiment d’étrangeté dans des paysages pourtant familiers. Cozens s’était inspiré des propos de Léonard de Vinci : « Regarde sur un mur barbouillé de taches ou de pierres mélangées, tu y verras des paysages, des montagnes, des fleuves, des batailles, des groupes ; tu y découvriras d’étranges airs de paysages que tu pourras ramener à une bonne forme2 ». Quand on les regarde de près, les roches et cavités peintes par le maître italien (dans La Vierge au Rocher par exemple) semblent en effet cacher des secrets3. Les parois d’une carrière désaffectée qu’Ailbhe Ní Bhriain filme en gros plan dans Inscriptions (One Here Now, 2018) font également naître des images de batailles violentes.

La volonté de troubler la perception de paysages archétypaux ou culturellement saturés et d’en brouiller la lisibilité anime toujours l’artiste aujourd’hui, comme en témoignent ces propos : « My work is an attempt to reconfigure these familiar sites or images, with the hope that they become less immediately legible, or come to suggest multiple, simultaneous narratives4. » Sans cesse altéré, déstructuré puis reconfiguré, le paysage, dans son œuvre, est un espace émotionnel où s’entrecroisent une expérience intime du lieu et la mémoire collective. Ses collages photographiques et ses installations vidéo configurent des espaces paradoxaux où la frontière entre le dedans et le dehors est abolie. Par des procédés de collage et de montage, les murs qui isolent l’espace intérieur de l’en-dehors disparaissent, les sols se transforment en rivières ou marécages, les plafonds s’évaporent. Si les lieux nous sont rendus étrangers c’est par des superpositions, des métamorphoses et des effets d’anamorphose créés par le montage5. Nous souhaitons ici aborder ces dépaysements à partir de trois propositions récentes de l’artiste : Inscriptions of an Immense Theatre (Temple Bar Gallery, Dublin 2018, Whitechapel Gallery, Londres, 2020, John Michael Kohler Arts Centre, Wisconsin, 2020), The Muses (Temple Bar Gallery, Dublin 2018, Towner Gallery, UK, 2020/21) et Inscription IV (2018, Domobaal, Londres). Dans ces œuvres, le paysage, inhabité, est hanté. L’artiste, marquée par la lecture de Jacques Derrida, confesse d’ailleurs son intérêt pour les œuvres qui conversent avec les fantômes6.

Défigurations et reconfigurations dans The Muses et Inscriptions IV

Ailbhe Ní Bhriain ne met pas la technique au service d’un propos mais s’engouffre dans des procédés expérimentaux pour laisser advenir des moments de différence, des écarts, des entre-deux dans le paysage. C’est par la déstabilisation des cadres et du regard que d’autres significations et représentations émergent et que la perception du paysage se trouble.

Le paysage, en tant qu’il est représentation artistique, a donné à voir un espace cohérent et harmonieux dont l’unité était renforcée par le point de vue d’un sujet unique. Il s’agit d’une vue ou d’un décor unifié : « Un paysage est une partie de l’espace que l’observateur embrasse du regard en lui conférant une signification globale et un pouvoir sur les émotions7 ». Avant d’être reconnu comme genre autonome, le paysage représenté était une scène sur laquelle se déployait une histoire, que ce soit un récit mythologique ou un épisode historique. L’espace était le lieu d’un drame et la représentation picturale respectait la loi des trois unités du théâtre classique. Une fois émancipé du récit, le paysage n’en est pas moins demeuré unifié. Du point de vue de la phénoménologie, le lieu où s’inscrit la possibilité d’être possède une intégrité spatiale. La localisation et la contextualisation de nos actions supposent une certaine homogénéité des lieux. La photographie, elle aussi, a présenté le lieu comme le cadre d’une scène et le paysage comme entité cohérente. Dans les œuvres d’Ailbhe Ní Bhriain, au contraire, l’unité de l’espace est rompue : le collage lui permet de créer des paysages visiblement fracturés, morcelés, pluriels, hybrides qui nous désorientent8. Comme l’artiste l’observe, « [t]rying to rethink how we see and what we think we know destabilizes a lot of familiar modes of representation – they begin to feel linked to assumptions that no longer bear up9. » Si les technologies modernes rendent l’espace et les paysages plus lisibles et transparents, Ailbhe Ní Bhriain leur redonne opacité et substance. Elle ne respecte aucune unité de lieu, d’action ou de temps, préférant explorer les déplacements, les dérives, les glissements qui font des espaces, à la fois réels et métaphoriques, le théâtre de nos mémoires individuelles et collectives. La figure irlandaise de l’exilé, dont l’exil est réel ou imaginaire, trouve un écho dans les présences spectrales de The Muses : la dis/location postmoderne, qui nous prive d’un ancrage dans le paysage, se loge dans les points de suture du collage et les fissures de la roche.

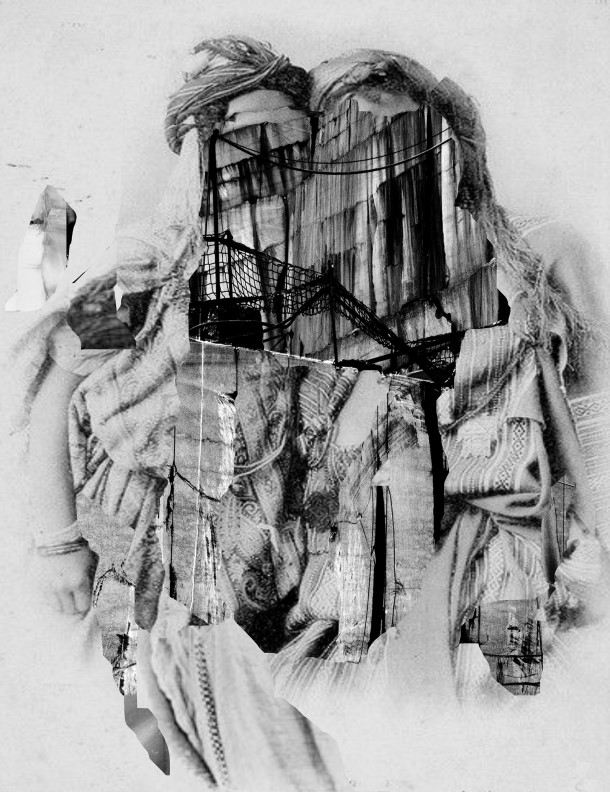

Ill. 1 Ailbhe Ní Bhriain, The Muses V, 2018.

Crédits : Ailbhe Ní Bhriain (ailbhenibhriain.com), Domobaal (domobaal.com)

Parce qu’ils évoquent le théâtre et ses rideaux de scène, les drapés que l’artiste utilise dans la plupart de ses œuvres présentent le paysage comme une construction, une mise en scène de l’espace. Dans The Muses, les drapés servent également à effacer la distinction entre figures et paysage (ill. 1). Comme c’est le cas dans des œuvres antérieures, les pans de tissu évoquent des rideaux, des bâches, des écrans ou le drapé antique. Ils ressemblent également à des linceuls convoquant les notions d’effacement ou d’oubli. Au cœur de cette constellation symbolique se loge la dialectique du visible et de l’invisible : le drapé hésite entre monstration et dissimulation.

Pour cette série de photomontages, Ailbhe Ní Bhriain a assemblé d’anciens portraits photographiques de femmes orientales et des images de paysages arides ou de parois rocheuses. L’abondance des plis des drapés et les stries géologiques de la roche ébranlent nos repères spatiaux. La paroi de la carrière se métamorphose en drapé, les silhouettes féminines se confondent avec le rocher, les motifs du costume épousent les veines de la paroi au point que ces personnages, incrustés dans la roche, paraissent hanter les lieux. Les contrastes lumineux et le découpage du paysage en strates d’intensité lumineuse variable aplatissent l’espace et abolissent la profondeur. Les échelles différentes et incompatibles contribuent à déstabiliser la perception du sujet.

Dans d’autres photomontages (ill. 2), en lieu et place des visages on ne voit que des fragments de paysages. Dans cet effacement de la « “capitale” (capita), en quelque sorte du sentiment d’identité de l’homme10 », le sujet disparaît, il devient simple objet, réduit au drapé de son costume. On se souviendra de l’attrait exercé par les costumes traditionnels sur les peintres orientalistes. Les couleurs, les motifs et les formes de leurs compositions avaient souvent plus d’éclat et de singularité que les visages. Le vêtement vernaculaire devenait le support d’un fantasme ; l’autre, étranger exotique, était fétichisé. Si les femmes-paysages qu’Ailbhe Ní Bhriain imagine subissent une nouvelle défiguration, elles sont néanmoins ambiguës. Elles n’offrent au regard de l’observateur aucune accroche, juste un vide qui retourne le regard inquisiteur, pétrifie le désir et renvoie la pulsion scopique associée par la critique féministe au désir masculin de posséder la femme11. Quelque peu monstrueuses, ces silhouettes offrent autre chose qu’une visagéité attendue.

Gilles Deleuze et Félix Guattari opposent la polyvocité du corps dans les cultures non-occidentales à la « machine de visagéité », inséparable des mécanismes de pouvoir, de nos sociétés. La visagéité, abstraction et instrument de domination, n’admet ni la variation ni la différence. La visagéification du corps – la réduction de la polyvocité du corps à l’univocité du visage – trouve un équivalent dans ce que Deleuze et Guattari nomment la paysagéfication : « Cette machine est dite de visagéité parce qu’elle est production sociale de visage, parce qu’elle opère une visagéification de tout le corps, de ses entours et de ses objets, une paysagéification de tous les mondes et milieux12. » La photographie a contribué à l’appropriation et au formatage de corps et de lieux pourtant différents. L’archivage de photographies de sites naturels leur a conféré une valeur de paysage : l’espace, mis dans la boîte, s’étudie, se déchiffre, se décrit, se conserve. Contrant ces stratégies de paysagéification, Ailbhe Ní Bhriain fait surgir quelque chose d’autre, un devenir-rocher pour paraphraser Deleuze et Guattari13. Le montage photographique, qui trouve ses origines dans les avant-gardes, perturbe la saisie du monde et crée des disjonctions visuelles déconcertantes. Ní Bhriain, par le collage, défait le paysage et le visage pour « percer le mur du signifiant14 ». Deleuze et Guattari situent dans la machine de la visagéité l’aveuglement à la différence qui sous-tend le racisme mais ils voient dans le visage la possibilité d’une émancipation :

C’est seulement au sein du visage, du fond de son trou noir et sur son mur blanc, qu’on pourra libérer les traits de visagéité, comme des oiseaux, non pas revenir à une tête primitive, mais inventer les combinaisons où ces traits se connectent à des traits de paysagéité, eux-mêmes libérés du paysage, à des traits de picturalité, de musicalité, eux-mêmes libérés de leurs codes descriptifs15.

Entre défiguration et reconfiguration, les montages photographiques d’Ailbhe Ní Bhriain interrogent les codes de représentations et leurs implications éthiques. Le paysage, entremêlé aux plis des drapés, nous force à revenir à un chaos premier.

Dans Le Pli. Leibniz et le baroque, Gilles Deleuze relie les plis du monde et les plis de l’âme. Ní Bhriain relie les plis du paysage aux plis de la mémoire, hantée par le spectre de l’époque coloniale. Comme le rappelle le philosophe, le baroque privilégie l’insolite, l’irrégularité, la prolifération des détails, la théâtralité. Il joue sur les effets de miroir, les déformations et les plis pour proposer des inflexions du regard et une multiplicité de points de vue. Le baroque déploie, ou déplie, des lieux rendus pluriels par des perspectives changeantes et, comme dans un rêve, nous permet d’habiter des espaces incompatibles. Dans ses excès, il se fait labyrinthe16. Les paysages labyrinthiques d’Ailbhe Ní Bhriain nous égarent dans leurs plis baroques. L’artiste, dans Untitled (The Sublime and the Good), un montage inspiré d’un essai d’Iris Murdoch, incruste des fragments de l’enlèvement de Proserpine sculpté par le Bernin dans un paysage montagneux dont la virginité évoque celle, bientôt perdue, de la jeune fille. Le parallèle ainsi suggéré entre la théâtralisation du rapt et la paysagéification sublime de la montagne pointe l’esthétisation qui masque souvent un désir d’appropriation et de domination.

Ill. 2 Ailbhe Ní Bhriain, The Muses I, tapisserie, 2018.

Crédits : Ailbhe Ní Bhriain (ailbhenibhriain.com), Domobaal (domobaal.com)

Les montages photographiques présentés dans The Muses et Inscriptions IV sont repris sous forme de tapisseries réalisées sur un métier Jacquard (ill. 2). Cette conversion de la photographie à la tapisserie est intéressante à plus d’un titre. Elle inscrit dans la matière la réification de l’autre et l’assimilation de l’étranger à sa culture matérielle. Le passage à la tapisserie permet à l’artiste de tisser un lien entre la découverte de l’Orient et la richesse des aristocrates ou collectionneurs européens. La tapisserie, produit de la culture élitaire occidentale, s’oppose aux pratiques vestimentaires vernaculaires documentées ici par la photographie. Gilles Deleuze utilise la technique du tissage comme métaphore de l’art de gouverner et de contrôler. À ses yeux, le tissage est une manifestation du sédentarisme : « chez le sédentaire, le tissu-vêtement et le tissu-tapisserie tendent à annexer tantôt le corps, tantôt l’espace extérieur, à la maison immobile : le tissu intègre le corps et le dehors à un espace clos17. » La grille formée par les fils de trame et les nœuds du tissage fixe la figure tandis que la fonction décorative de la tapisserie déteint sur le sujet, devenu ornemental lui aussi. Intéressée par le métissage des techniques et ce que l’on pourrait appeler la traçabilité des procédés, l’artiste mobilise la perception tactile induite par la tapisserie pour interroger les mécanismes de représentation qui ont informé la rencontre avec l’autre. Désireuse de renouer avec des techniques anciennes qui mobilisent le corps et le toucher, l’artiste, formée initialement à la gravure, recourt à la tapisserie, un procédé qui traduit la trace photographique en points inscrits dans une trame au sein d’un cadre contraignant. Dans cette conversion, Ní Bhriain fait dialoguer techniques et savoir-faire. Le métier Jacquard, inventé en 1801, était le premier métier mécanique. Il rendait plus visible l’entrelacs des fils de trames et de chaînes. L’effet créé par les points évoque la pixellisation des images numériques contemporaines. L’étranger devient ici étrange ; la silhouette est fragmentée par le point de tissage, rendue floue et spectrale. L’attention est attirée sur la médiation technique qui régit la représentation et les déformations qu’elle induit.

Dans les deux expositions (The Muses et Inscriptions IV), Ailbhe Ní Bhriain a juxtaposé des formats, des matières et des techniques différentes afin de souligner que la représentation, comme la mise en scène des objets dans un musée, repose sur des manipulations. Parce qu’elles sont conçues comme des installations, le sens émerge du rapprochement et des tensions entre les objets. L’artiste brouille leur identification : elle intervient sur les portraits d’archive par le montage ; elle présente, de manière décentrée, dans des cadres vitrés ayant appartenu au British Museum, des photographies de sa composition ; elle dispose côte à côte un authentique vase assyrien en terre et ses sculptures évoquant des artefacts anciens ; elle dissémine, dans certains coins de la galerie, des objets mystérieux, résistant à la classification, à la fois spécimens naturels (crânes, coraux ou fossiles) et sculptures modernes. La notion d’authenticité est ainsi interrogée ; les conventions du dispositif muséographique se trouvent déstabilisées. Les objets, certains posés à même le sol, semblent sortis des vitrines, investis d’une agentivité nouvelle, présents dans une matérialité qui parle à nos sens plus qu’à notre raison. À la fois objets de connaissance et objets artistiques, certains spécimens, rappelant ceux des cabinets de curiosité, sont photographiés sur une surface noire où ils se réfléchissent. Dans l’une de ces natures mortes, Ailbhe Ní Bhriain a placé un galet ou œuf fossilisé qui lui rappelle les objets non-identifiés des collections du musée d’histoire naturelle de Dublin. Si le musée construit un savoir scientifique approchant la vérité, l’installation, elle, introduit un doute. L’étymologie commune des mots musée et muse rapproche savoir et imagination. La présence de la tapisserie, des objets matériels dont la texture intrigue, des natures mortes photographiques mettant en lumière la matérialité des choses attise nos perceptions sensorielles. L’exposition invite à une approche sensible de la colonisation. L’exacerbation des qualités haptiques des objets rappelle que le colonialisme a généré un commerce d’objets et a généré une expérience matérielle et sensorielle18. Le format de l’installation, quant à lui, immerge physiquement le visiteur dans l’espace de représentation, crée une plus grande interactivité avec les objets mis en scène et ouvre de multiples interprétations.

L’artiste commente ainsi son intérêt pour les rapprochements19 :

I’ve always been interested in the way that things affect each other through pure proximity. Whether it’s objects placed next to each other in a museum case or the cut between one image and another in a film edit – we automatically work to conjoin things in a narrative way. This show plays with these narrative tensions, but deliberately avoids resolutions. Instead I’m looking for unexpected connections between things, connections that somehow make visible the contradictions – and the absences – embedded in representation itself20.

Inscriptions of an Immense Theatre, une œuvre vidéo présentée dans le cadre des deux expositions, obéit à la même stratégie. Conçue comme un triptyque, elle incite les spectateurs à établir des liens entre trois scènes.

Anamorphoses vidéographiques : Inscriptions of an Immense Theatre

Inscriptions of an Immense Theatre est une œuvre vidéographique sur grand écran de 33 minutes. Elle nous immerge dans trois lieux à priori très différents : la première partie se déroule dans une salle du British Museum, la seconde dans un camp hébergeant des migrants, la troisième dans une carrière. Vides de leurs occupants, ces espaces, identifiables, sont transformés par la présence étrange de l’eau, par le silence nocturne et les effets d’anamorphoses. Si l’artiste privilégie la dimension métaphorique des lieux, elle n’en a pas moins une expérience intime provenant d’un contact prolongé où leur singularité émerge.

Dans le premier volet de l’œuvre, Ailbhe Ní Bhriain nous invite à un voyage clandestin au cœur du British Museum, dans la bibliothèque royale (King’s Library), et à travers les innombrables vitrines de l’Enlightenment Collection. Ce lieu prestigieux et emblématique, dont l’accès est très réglementé21, est en partie inondé : une eau noire s’est infiltrée dans la galerie comme après un déluge ou une catastrophe. L’eau, qui « transmet d’étranges et de funèbres murmures22 », a toujours eu une place centrale dans le travail de l’artiste, qui s’inscrit dans une esthétique romantique donnant forme à la mélancolie. Elle est liée à la pratique de la gravure et aux inversions qu’elle permet entre noir et blanc, endroit et envers, creux et dessin. L’eau, en effet, produit ce que Gaston Bachelard identifie comme un reflet absolu. Elle double le monde. Dans les œuvres d’Ailbhe Ní Bhriain, les paysages, les ciels, les maisons, les murs et les fenêtres se reflètent souvent à la surface de l’eau. Le paysage est alors partiellement inversé : le dehors s’infiltre en dedans, les sols se creusent, les pans verticaux deviennent horizontaux. L’espace est fragmenté ; la perspective fait place à des points de vue multiples et incompatibles ; la notion de lieu, condition de l’être-là, vole en éclats. La singularité du paysage, qui devrait permettre un ancrage et un sentiment d’appartenance géographique, est abolie au profit d’espaces flottants ou d’entre-lieux. La manipulation numérique des images aboutit à une « dérive des figures et figurations géométrales23 ». À la surface de l’eau qui a envahi le British Museum, des ridules troublent les reflets, désagrègent les plans et donnent curieusement vie aux objets inanimés. Les statues antiques et les vitrines se reflètent de manière légèrement déformée dans l’eau. À la fois doubles et autres, ces images en miroir créent une inflexion baroque du regard pris dans les plis de la représentation du monde.

Ill. 3 Ailbhe Ní Bhriain, Inscriptions of an Immense Theatre, video, arrêt sur image.

Crédits : Ailbhe Ní Bhriain (ailbhenibhriain.com), Domobaal (domobaal.com)

Comme c’est le cas dans d’autres œuvres, Ailbhe Ní Bhriain joue avec les reflets de l’eau et du verre. Les fenêtres du mur opposé se reflètent dans les vitrines, brouillant un peu plus encore la structure de l’espace. Référence à la fenêtre albertienne, ces espaces reflétés dans l’eau, plats mais créant une illusion de profondeur, rappellent les dispositifs ou cadres réels et symboliques qui (dé)forment le regard sur le monde. Au sein du musée, le monde est fragmenté, réduit à quelques spécimens naturels.

Dans le montage vidéo, l’eau coule en un lent mouvement qui nous plonge dans un temps onirique. Le ralentissement des mouvements permis par la vidéo caractérise l’œuvre de Ní Bhriain. Il génère un effet d’anamorphose cinétique et un trouble phénoménologique. L’eau, écrit Bachelard à propos des nouvelles d’Edgar Allan Poe, invite le spectateur à « monter dans la barque des fantômes24 ». Parmi les vitrines du British Museum, nous nous déplaçons sans faire de bruit et cette absence de trace sonore rend notre présence fantomatique. L’eau évoque la mort mais aussi un temps eschatologique : cette eau n’est-elle pas le châtiment de l’homme assoiffé de connaissances et de richesses ?

Les images de l’Enlightenment Collection, témoignant de la construction de la connaissance au XVIIIe siècle, sont accompagnées de la lecture d’un extrait du texte de Samuel Quiccheberg (1529-1567) lu par Eileen Walsh. Il s’agit du plus ancien texte relatif à la muséologie, un texte qui se définit ainsi :

Inscriptions ou titres du théâtre immense comportant toutes la matière de l’univers et des images extraordinaires si bien qu’il peut à juste titre être appelé aussi réserve des objets fabriqués avec art et merveilleux ainsi que de tout trésor rare, qu’on a décidé de réunir tous ensemble dans ce théâtre afin qu’en les regardant et les manipulant fréquemment on puisse acquérir rapidement, facilement et sûrement une connaissance singulière des choses et une sagesse admirable25.

Le programme propose d’acquérir une grande diversité de choses merveilleuses constituant l’univers et de structurer la collection par le biais d’inventaires et de catalogue dont la taxonomie est perceptible dans l’emploi de vitrines. L’enthousiasme du texte est contrebalancé par la voix lente, profonde et sombre d’Eileen Walsh ainsi que par la musique composée par Susan Stenger rapellant les keenings irlandais, des lamentations funèbres26. L’utopie des lumières se trouve ainsi contaminée par la conscience contemporaine que l’appropriation du monde naturel a des revers.

Dans la seconde partie du triptyque, filmée de nuit, en Irlande, dans un camp de migrants, les fenêtres vides, les murs de tôle et les unités rectangulaires dessinent un espace géométrique minimal qui contraste avec la richesse de la bibliothèque royale. L’espace du camp est un reflet inversé du British Museum, l’envers du décor. La présence de l’eau, que l’on remonte lentement à contre-courant, le noir de la nuit et la répétition du texte de Quiccheberg introduisent une continuité entre les trois espaces de l’œuvre. Désert et en partie submergé, le camp est constitué de baraquements identiques que seuls des numéros distinguent les uns des autres. À la surface de l’eau des détritus flottent trahissant la négligence et le mépris des lieux comme des résidents. Dérivant dans l’eau noire, le camp ressemble à un paysage exilé. Les baraquements semblent être eux-mêmes apatrides, ancrés nulle part, flottant dans un espace sans borne ni côte auquel nul ne peut s’attacher ou s’identifier. Comme les migrants sont réduits à une vie nue (bare life27), le paysage est réduit à un espace nu. Le système de prise en charge directe des migrants (Direct Provision) mis en place en Irlande à partir de 1999 a été violemment critiqué. Les trente-huit centres qui hébergent des migrants évoquent un univers carcéral et témoignent des stratégies de répression et d’exclusion dont les demandeurs d’asile sont victimes28. Le système appréhende le demandeur d’asile comme un indésirable, une personne qu’il faut dissuader de venir et empêcher physiquement de s’installer. Filmer le centre a d’ailleurs été difficile.

Dans le montage, les images de ce paysage inhumain sont interrompues par d’autres montrant des statues asiatiques aux formes raffinées et aux visages expressifs. Ces objets exotiques, exposés dans les musées en raison leur beauté étrange et de leur valeur culturelle, surgissent de manière incongrue au milieu de l’architecture minimale et standardisée du camp. Divinités ou démons, les statues du British Museum apparaissent de manière subliminale comme des présences étranges constituant un chœur antique sur la scène d’un théâtre peu ou trop humain. Elles pourraient prononcer la phrase qui clôt cette seconde partie de l’œuvre : « What delight is there in traversing so many lands ? » Cette question s’applique tant aux conquérants de mondes nouveaux à l’époque des grands empires qu’aux migrants contemporains et aux témoins que nous sommes de ces tragédies.

Le troisième volet d’Inscriptions of an Immense Theatre nous conduit dans une carrière de roche calcaire située en Irlande, à Kilkenny, County Carlow. La pierre bleue, vieille de plusieurs millions d’années, qui y est extraite a été utilisée pour les monuments préhistoriques dont on trouve des vestiges dans la région, puis pour les croix celtes et les monuments plus modernes. Le paysage minéral est donc habité par l’histoire, marqué par le temps. Ailbhe Ní Bhrain est attachée à cette roche caractéristique des régions du Burren et des îles d’Aran. Très dur, le calcaire doit être entaillé, cisaillé, découpé en blocs géométriques dont les arêtes contrastent avec les veines noires et sinueuses qui se sont formées naturellement à la surface. Les parois présentent des traits, des lignes, des stries et des balafres, des traces graphiques associées au temps géologique comme au temps de l’extraction. On ne s’étonnera pas que ces surfaces aient attiré l’artiste et qu’elle ait choisi de les montrer d’abord en gros plan empêchant ainsi le spectateur d’identifier les lieux. Au premier regard, on songe à des peintures rupestres dans une grotte pariétale mais les chiffres tracés à même la roche témoignent d’une intervention humaine plus récente. Les traces d’exploitation apparaissent comme de véritables cicatrices. L’artiste utilise la topographie du lieu pour en proposer une vision poétique où la géographie devient symbolique. Elle s’est immergée seule plusieurs jours dans la carrière, faisant des relevés photographiques dans le bruit assourdissant des engins et cherchant à comprendre l’histoire et les caractéristiques du lieu.

Les images de la carrière sont déstructurées : des vues en surplomb – produites par un drone – sont assemblées à des images prises d’un point de vue différent si bien que le lieu est sans cesse plié, replié ou renversé. La présence humaine n’est révélée que par des vêtements jaunes dont les plis apparaissent furtivement sur les lieux. Ces drapés rappellent que la carrière est un lieu de travail. L’échelle de représentation est instable et perturbe notre compréhension du site. Cette représentation kaléidoscopique crée une impression de vertige. Alternent avec ces plans presque abstraits des vues d’un entrepôt en partie submergé où des animaux vivants sont enfermés et où se déploient des tentures ou écrans. Ce n’est qu’à la fin de la vidéo que la carrière apparaît de manière plus panoramique. Les blocs taillés en escaliers rappellent les gradins d’un théâtre antique et Ailbhe Ní Bhrain s’amuse de ce que le bruit des machines ait obligé l’équipe de tournage à adopter des gestes, presque chorégraphiés, pour communiquer. Théâtre accueillant des mises en abymes répétées, le paysage est donc un espace de projection complexe.

Tout comme Inscriptions IV et The Muses, Inscriptions of an Immense Theatre repose sur des tensions et des rapprochements. Les trois propositions dessinent ce qu’Okwui Enwezor nomme des constellations postcoloniales29 dans lesquelles le paysage est relationnel dans la mesure où il est le creuset d’histoires parallèles.

Le Montage comme constellation post-coloniale

L’hybridité permise par le collage, le montage et l’assemblage est un équivalent plastique du pluralisme culturel induit par la mondialisation30. Les correspondances établies dans Inscriptions of an Immense Theatre entre des lieux différents opèrent une déterritorialisation et déploient une esthétique de la relation que beaucoup de penseurs associent à la postmodernité31. Inscriptions of an Immense Theatre élabore une géographie plurielle faite d’échos et de résonnances. Le paysage est à la fois topographique (ses caractéristiques géographiques ou géologiques sont soulignées) et métaphorique. Bien que chaque section soit délimitée par une transition, plusieurs éléments établissent une continuité entre les espaces : l’eau qui a en partie submergé les lieux, la musique et le texte déclamé trois fois avec quelques variations en accompagnement des images. Certaines images fonctionnent comme des charnières entre les trois parties, que ce soit les sculptures du British Museum qui apparaissent parmi celles du centre d’hébergement ou les chiffres inscrits sur les baraquements et sur les parois de la carrière. Les collections de l’Enlightenment Library, le dispositif de prise en charge directe des migrants (Direct Provision) et l’exploitation de la carrière résultent en fait d’un même désir de contrôler ce qui apparaît comme différent, que ce soit le monde naturel ou les cultures étrangères. Les notations sur les parois de la roche et les numéros sur les préfabriqués du camp évoquent les classifications taxonomiques du XIXe siècle qui ont permis la structuration des collections. L’appropriation des objets de curiosité, leur muséification et leur étude sont l’expression du pouvoir exercé sur la nature comme sur les peuples non-occidentaux32.

Les collections du British Museum illustrent la collusion entre l’impérialisme et le projet culturel et scientifique. Dans Inscriptions of an Immense Theatre, les lignes géométriques des vitrines du musée trouvent un écho dans celles du camp et dans les lignes de faille de la paroi exploitée par l’homme. Le texte souligne une commune stratégie de catégorisation, de hiérarchisation et d’appropriation. La présence incongrue d’animaux, que ce soit des escargots se déplaçant sur les statues de marbre ou des animaux exotiques enfermés dans l’entrepôt de la carrière, évoque les logiques prédatrices qui sous-tendent la colonisation du monde naturel. Les singes, photographiés pour The Muses et Inscription IV, et introduits dans Inscriptions of an Immense Theatre, ainsi que les oiseaux entraient dans les décors exotiques des tapisseries, tentures et papiers peints des intérieurs aristocratiques. Ils sont ici piégés dans des lieux fermés mais vivants. La présence de ces êtres sauvages exacerbe le sentiment d’étrangeté distillé par le montage.

Dans The Muses, Inscription IV et Inscriptions of an Immense Theatre, Ailbhe Ní Bhrain répond à l’appel lancé par Félix Guattari33 comme à celui de T. J. Demos qui, tous deux, invitent à aborder l’écologie comme intimement liée aux rapports sociaux, aux relations de pouvoir et au colonialisme. Dans Decolonizing Nature, Demos incite à un engagement écologique qui mette à nu les liens entre l’exploitation des ressources naturelles et les mécanismes de pouvoir incarnés dans le colonialisme34.

Les trois projets d’Ailbhe Ní Bhriain établissent un lien entre l’extraction des ressources dans la carrière de calcaire, le prélèvement de spécimens (instrumentalisés dans la connaissance rationnelle d’autres cultures et paysages et dans un récit univoque du progrès) et les politiques migratoires actuelles. Le paysage est ainsi historicisé et politisé.

La machine de paysagéité, pour reprendre un lexique deleuzien, est fissurée à la fois par la déstabilisation spatiale qui induit un trouble phénoménologique et par l’inscription de l’histoire coloniale dans la texture des lieux, à même les parois. Les trois œuvres dessinent une constellation postcoloniale, c’est-à-dire « un ensemble d’agencements de relations profondément imbriquées et de forces qui s’appuient sur des discours de pouvoir35 ». Elles poétisent ce que la géographe Kathryn Yusoff identifie comme des stratégies extractives. En historicisant notre relation à la terre, Yusoff met en parallèle l’extraction, l’appropriation de la matière et l’exploitation, puis la marchandisation des ressources humaines qui caractérisent l’esclavage. Ce qu’elle appelle la géologie de la race (geologies of race) est l’organisation historique du non-humain par le colonialisme et ses conséquences présentes :

The human and its subcategory, the inhuman, are historically relational to a discourse of settler-colonial rights and the material practices of extraction, which is to say that the categorization of matter is a special execution of place, land, and person, cut from relation through geographic displacement36.

Les relations aux sujets coloniaux et au non-humain sont gouvernées par un même principe d’extraction. Lorsque Donna Haraway et Anna Tsing proposent de parler de plantationocène plutôt que d’anthropocène, c’est pour souligner que l’exploitation du sol impliquait celle d’une main d’œuvre souvent arrachée à son lieu de naissance et déshumanisée37. Les logiques extractives qui sous-tendent la construction de l’histoire naturelle, l’esclavage et le racisme sont illustrées dans les musées : les spécimens étudiés puis exposés étaient souvent rapportés par des voyageurs impliqués dans le commerce des esclaves38. Les installations d’Ailbhe Ní Bhriain invitent à prendre conscience de ces superpositions ou histoires parallèles. Irréductibles à un discours, les œuvres déjouent les logiques de catégorisation pour suggérer des lectures obliques. Les sites familiers nous sont rendus étranges, les camps où les identités sont fixées et les individus enfermés dérivent et flottent, les parois rocheuses s’inversent et se renversent laissant échapper les spectres de l’histoire. De ces « diff-errances39 » naît la possibilité d’un décentrement.

Conclusion

Les métamorphoses du paysage dans les œuvres d’Ailbhe Ní Bhriain, qu’elles soient dues au collage, au montage, aux inflexions du point de vue ou aux anamorphoses, troublent l’inscription phénoménologique de l’être dans l’espace. Elles déconstruisent également l’opposition moderne entre la nature et la culture suggérant que le paysage est une construction tant esthétique que politique. Inséparable des relations de pouvoir, le paysage porte en lui un anthropocentrisme qu’il faut repenser et effacer. Le dépaysement ne doit pas être une forme d’exotisme qui perpétue des binarismes stériles : il faut dépaysagéifier le non-humain, décoloniser la nature, défaire le paysage. Le montage et le collage s’avèrent être des praxis de décentrement qui induisent un choc esthétique mais également une prise de conscience éthique.

Liste des illustrations

1 : The Muses V, impression sur papier bambou, dimensions variables, 2020. Courtesy the artist & dombaal, Londres.

2 : Installation, The Muses I, tapisserie Jacquard, 163 cm x 200 cm, Towner Gallery, UK, 2020. Courtesy Towner Eastbourne.

3 : Arrêt sur image, Inscriptions of an Immense Theatre, film à canal unique, 33:09 min., 2018. Courtesy the artist & dombaal, Londres.