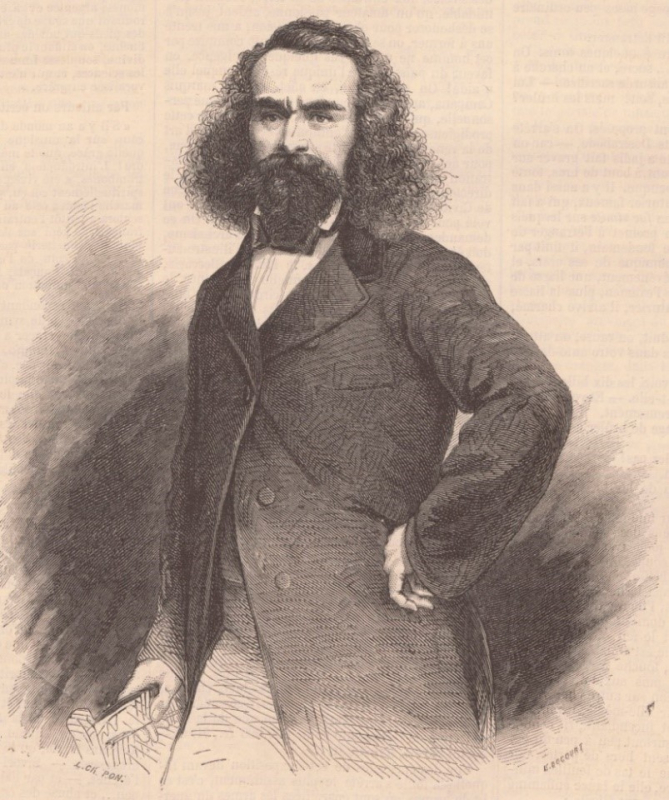

« Antoine-Orélie Ier, ex-roi d’Araucanie, actuellement prisonnier à Santiago de Chili (d’après une épreuve photographique envoyée par M. Santos Tornero, directeur du Mercurio à Valparaiso) »

Le Monde illustré, 10 mai 1862.

Introduction

En 1981, Jean Raspail obtient le Grand Prix du Roman de l’Académie française, pour son livre Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie. Ce migrant français a régné 28 ans sur la Patagonie et a eu, en effet, une vie romanesque. Ses sujets furent des Araucans et des Patagons. Comment a-t-il réalisé cette aventure rocambolesque ? Est-ce un fou ? Un naïf ? Un pitoyable mythomane provincial ou un des plus grands aventuriers de l’histoire de France ? En 2017, le réalisateur chilien Niles Atallah nous emmène sur les pas d’Orélie Antoine de Tounens dans le film Rey. L’avocat devenu roi incarné par Rodrigo Lisboa déclare : « J’ai traversé la mer avec des ailes que je cachais depuis mon enfance. J’ai suivi un chemin de vent. Guidé par des rêves. Lorsque j’ai foulé la grève, j’ai senti qu’elle m’attendait. Elle palpite sous mes pieds. J’étais déjà mort ici. Un nouveau corps m’attendait sous cette terre. Sur les rives du Bio Bio. Là où votre terre commence. Chers sujets, je suis arrivé ». L’historien Jean-François Gareyte, spécialiste des troubadours, a étudié le personnage. Les deux tomes volumineux qu’il lui consacre sont des recueils de documents et il n’hésite pas à affirmer que « si Antoine de Tounens avait été Américain il y aurait dix westerns sur son histoire à Hollywood ! »1 Son parcours a plutôt été qualifié d’aventure vaudevillesque par Francis-Vincent Féraud2. Il convient plutôt d’y voir la volonté de trouver un avenir exceptionnel dans un Eldorado sublimé.

L’émigrant périgourdin

L’ascension sociale

Né le jeudi 12 mai 1825, à huit heures du matin, à La Chaise, un lieu-dit de la commune de Chourgnac, dans le canton d’Hautefort en Dordogne, Antoine de Tounens est le fils d’une famille de paysans du Périgord. Il en est le neuvième et dernier enfant3. Son père s’appelle Jean Thounem et sa mère se prénomme Catherine. Le petit Antoine est marqué par la jacquerie de 1838, la « guerre des bancs », où les humbles contraints de rester debout à l’église ont dénoncé les places réservées pour les riches bourgeois. Pour calmer les paysans insurgés, le préfet Auguste Romieu envoie trois compagnies du 9e régiment d’infanterie de ligne qui parviennent à maîtriser le mouvement. Tounens en tire peut-être une volonté de gravir la hiérarchie sociale. L’aisance relative de sa famille lui permet d’obtenir le baccalauréat et de faire des études de droit.

Diplômé de la faculté de Toulouse, le 1er août 1850, Antoine de Tounens devient, dès l’année suivante, avoué à Périgueux. Il achète 10 000 francs son cabinet et se met à son compte. Ses affaires prospèrent. Le 27 juillet 1857, son père obtient en appel d’un jugement de la cour impériale de Bordeaux l’autorisation de rectifier son patronyme et d’y ajouter une particule. Son nom devient alors « de Tounens ». Mais le journaliste Achille Arnaud explique dans le Monde illustré du 10 mai 1862 qu’Antoine de Tounens a quitté en fait sa patrie « assez ingrate pour ne pas lui permettre de devenir millionnaire4 ». Franc-maçon au Grand-Orient, il présente à sa loge un projet de création d’une Nouvelle France au Chili. Il entretient l’idée de donner à la France un territoire qui compenserait la perte du Canada et de la Louisiane5. Antoine de Tounens vend alors sa charge d’avoué pour une somme de 18 500 francs et sa famille contracte un emprunt de 25 000 francs auprès du Crédit foncier de France afin de financer son projet. Antoine abandonne sa vie centrée autour du tribunal de Périgueux, ses amis, les guinguettes, les jolies filles et les courses de chevaux6.

Premier voyage au Chili

Après avoir laissé son chien chez un ami, Antoine de Tounens monte à Paris, prend un bateau à Southampton et vogue vers l’Amérique. En 1858, il s’embarque pour le Chili avec un pécule de 25 000 francs et débarque à Coquimbo, à la limite du désert d’Atacama, le 28 août 1858. Il y séjourne ainsi qu’à La Serena. Aux yeux des Chiliens, Antoine est un gabacho, terme péjoratif pour désigner un Français. À peine arrivé, il écrit à ses copains en France. Il est seul, avec son interprète. Il espère s’appuyer sur les commerçants français implantés dans la région. Il comprend rapidement l’espagnol. C’est un Occitan ! Le Chili est alors un pays aux frontières incertaines. Il se rend à Santiago, la capitale du Chili, et veut acheter des terres afin d’organiser des courses hippiques. Il écrit même un ouvrage, en espagnol, sur l’amélioration des races de chevaux en Amérique latine. Il commence à manquer d’argent à la fin de l’année 1859. Il revient à La Serena, dans le nord du Chili. Il voulait créer un journal et établir des lignes télégraphiques dans le pays mais il n’en a pas les moyens financiers. Le contexte est particulier car la révolution éclate contre le gouvernement de Manuel Montt. Les Mapuche sont des montagnards de la Cordillère des Andes, pêcheurs pour les plus proches du Pacifique, chasseurs pour ceux qui vivent à proximité de la plaine. Ils sont friands des vigognes et des plumes du nandou, une autruche locale. Vainqueurs des Incas et des conquistadors, ils sont de redoutables guerriers qui vivent au sud du fleuve Bío Bío. Mais les républicains chiliens construisent des forts sur leur frontière et au milieu des terres amérindiennes. Le chef indien Magnil proteste. Il se prépare à lutter contre les Huincas : les blancs, les voleurs de terres7.

Après avoir séjourné à La Serena, Valparaiso et Santiago, ce n’est qu’en octobre 1860, que Tounens se rend en Araucanie car il a eu vent du soulèvement mapuche amorcé au moment de la guerre civile de 1859. Il y rencontre le chef indien Magnil puis prend contact avec son fils et successeur Quilapán auquel il offre des présents. Antoine souhaitait contacter ce grand chef auquel il aurait fait part de ses intentions, et selon ses écrits, il en a reçu une réponse encourageante. Quilapán a notamment besoin d’un nouveau secrétaire puisque Bernardino Pradel, opposant au nouveau chef indien, qui s’occupait de la correspondance et des négociations avec les autorités chiliennes a renoncé à son poste. Espérant un retour du roi d’Espagne qui mettrait fin à leurs mésaventures, les Mapuche adoptent assez facilement ce souverain français autoproclamé et chargé des relations extérieures. L’historien Luis Vitale affirme qu’un chef guerrier comme Quilapán n’aurait jamais pris au sérieux et aurait encore moins pris comme roi un nouvel arrivant8, sans troupes et sans moyens. Cet historien est logique, mais avec le poids des traditions, les Indiens croient à la possibilité du retour du roi d’Espagne. Affublé de toutes les vertus, le roi d’Espagne devait les sortir des malheurs imposés par le Chili indépendant9.

Orélie-Antoine Ier, roi des Araucans, un défenseur de la cause indienne ?

À défaut d’un roi d’Espagne, les Mapuche vont avoir un roi français. Dans une lettre du 18 juillet 1860, Antoine de Tounens nomme son ami Desmartin ministre des Affaires étrangères et le charge d’intercéder auprès du gouvernement français afin qu’il puisse organiser une armée. Il projette le recrutement de 15 000 à 20 000 hommes parmi les anciens soldats ou officiers en France ou dans d’autres États européens. Il souhaite aussi mettre sur pied une marine composée d’un vaisseau de 80 à 90 canons, deux frégates d’environ 36 canons et deux corvettes de 26 canons10. Il entreprend la rédaction de la Constitution de son futur royaume. Cette loi fondamentale est promulguée le 17 novembre 1860. Elle prévoit un roi ou une reine, suivant l’ordre de succession, des ministres, un Conseil du royaume formé des notables du pays, un Conseil d’État et un Corps Législatif, ayant un député pour 50 000 habitants, élu au suffrage universel pour 6 ans. La liberté individuelle et l’égalité devant la loi y sont garanties. Ce texte est une réplique fidèle de la Constitution française du 14 janvier 1852, établie en vertu des pouvoirs délégués par le peuple au président de la République Louis-Napoléon Bonaparte11. Les modifications s’inspirent des monarchies constitutionnelles de la Restauration et de 1830. Le drapeau national est bleu, blanc, vert. La capitale choisie par le roi est la bourgade d’Angol. La devise de l’État est Justice et Paix. Tounens dispose même d’un sceau.

Le 17 novembre 1860, Orélie-Antoine Ier devient roi d’Araucanie12. Il envoie aux journaux chiliens une copie des actes de sa proclamation, ainsi qu’une notification au président de la République du Chili. Ne pouvant agir seul, Tounens va chercher du soutien à Valparaiso parmi la communauté française, mais il échoue dans son entreprise. Il s’invente deux ministres nommés Lachaise et Desfontaines, et appose tel un faussaire leur signature au bas de ses actes13. Il s’est inspiré, dans sa mégalomanie, de deux hameaux de son village de Chourgnac (La Chaise et Les Fontaines) pour créer ces personnages fictifs. Son ami Hilaire Lagrange est nommé chargé d’affaires d’Araucanie en France.

La police chilienne surveille étroitement Antoine et toutes les lettres adressées au roi d’Araucanie sont interceptées par les agents du gouvernement. Isolé dans son entreprise, Tounens repart vers le sud mais il est arrêté par des soldats chiliens le 5 janvier 1862. L’historien Alberto Sarramone a estimé que les Mapuche n’ont jamais reconnu ce roi européen, et qu’Antoine a été livré par un groupe d’indigènes et remis aux autorités chiliennes14.

L’arrivée du prisonnier à Nacimiento ne passe pas inaperçu. Des soldats écartent les curieux qui plaignent ce pauvre hère. Ce dernier a pourtant fait beaucoup de mal au gouvernement chilien. Dans le même temps, l’ignorance des Indiens, toujours enclins à croire au merveilleux et à l’imposture, est blâmée15. Dans la foule qui regarde le roi déchu, se trouve un colon germano-chilien Guillermo Frick, compagnon d’études de Bismarck dans sa jeunesse et éminent notable de l’immigration allemande au Chili. Guillermo Frick compose de la musique. Ému et rêveur, il dédie à Antoine de Tounens une fanfare à la bavaroise, intitulée Hymne d’Antoine-Orélie Ier, roi d’Araucanie et de Patagonie. L’hymne n’a jamais été joué, pour des raisons de politique intérieure chilienne, mais il est édité à Valdivia en 1863. La partition retrouvée en 1984 en fait un des hymnes les plus longs du monde : 4 minutes 30 secondes. Il a été diffusé la première fois le 20 novembre 1984 sur les ondes de RTL, jour de la fête nationale de Patagonie, lors de l’émission du musicologue Pierre-Petit. De nombreux appels ont alors fait sauter le standard.

Le retour en France et la seconde expédition

L’exil dans son pays natal

Après un an de prison à Santiago, les autorités françaises font libérer Tounens. Après avoir été emprisonné à Los Angeles, au Chili, Tounens indique que le capitaine franc-maçon chilien Sotomayor lui a sauvé la vie et que cette libération il la doit aux maçons de sa loge des Amis Persévérants et l’Étoile de Vésone réunis de Périgueux. Le consul français de Cazotte est soulagé après l’appareillage du Duguay-Trouin et de son royal passager. Le 28 octobre 1862, le Duguay-Trouin quitte Valparaiso. Le mois suivant, il relâche aux îles Falkland, puis fait escale à Montevideo du 20 au 29 décembre. Sur la route, il y a la relâche à Gorée pour charbonner et « le roi » en profite pour visiter cette île du Sénégal. Le 7 mars 1863, le navire mouille sur la rade de Brest16. Après un pot d’adieu, Tounens gagne Paris. Il poursuit son projet araucanien. Il séduit des riches et dépense leur argent. Il s’entoure de chambellans. Il lance des emprunts avec des financiers véreux. Il se rend à Londres. Son rêve chimérique se poursuit. Il se compare à Louis XI après le traité de Péronne et à François Ier après la défaite de Pavie. Il distribue des titres de noblesse17. Le journal local de la Dordogne l’Écho de Vésone publie ses appels et transmets ses idées.

Grâce à l’intercession de sa loge maçonnique, Antoine de Tounens obtient une audience auprès du ministre des Affaires étrangères et demande s’il peut poursuivre sa tentative en Araucanie avec l’aide de Napoléon III. Sa requête est « étouffée » dans les bureaux. Insistant, Tounens est reçu par le duc de Bassano, le grand chambellan. En 1864, il n’a toujours pas été reçu par l’empereur, malgré les efforts de Pierre Magne, ministre des Finances - originaire, lui aussi, de la Dordogne -, pour obtenir l’entremise de l’impératrice Eugénie. Tounens pense que ce refus provient des intrigues du chargé d’affaires français à Santiago, Cazotte, qui, propriétaire au Chili, voit d’un mauvais œil ses visées. Tounens explique aussi qu’il a été mal traité à bord du Duguay-Trouin :

Je fus reçu on ne peut plus mal par les officiers supérieurs ; ce fut en vain que je réclamai une cabine pour me reposer des longues souffrances que j’avais éprouvées dans ma captivité et pour réparer ma santé qui était encore complètement délabrée, leur refus n’était que mauvaise volonté, car en allant à Tahiti, ils y avaient apporté des missionnaires pour lesquels on avait construit des cabines ; le matériel était encore à bord ; il n’aurait fallu que quelques instants pour m’en construire une, suivant ce que me disaient les officiers inférieurs et les ouvriers18.

Tounens lance une infructueuse souscription de 100 millions de francs pour donner un budget de recettes à l’Araucanie. Le 12 novembre 1864, le tribunal correctionnel de la Seine juge Tounens qui est accusé d’escroquerie et de monomanie. Le caractère chimérique de son royaume est reconnu mais Antoine est acquitté19. Tounens règle ensuite ses comptes et n’hésite évidemment pas à soutenir l’Espagne durant la guerre hispano-sud-américaine de 1865 et écrit :

L’Espagne ne doit pas se laisser intimider par les bravades d’une petite puissance que je compare à un grand enfant qu’on a laissé grandir sans jamais lui donner aucune correction et qui veut que tout lui soit permis dans ses discours privés comme dans ses écrits publics, jusqu’aux insultes les plus grossières contre les chefs des États, contre leurs ministres et contre les peuples ; je possède des collections de ces injures chiliennes ; mais elles sont trop grossières pour les mettre à jour dans un pays civilisé20.

Dans le courant du mois de mai 1867, un Périgourdin, Monsieur Dujarric-Descombes témoigne :

Au début de mes années de droit, à Paris, en 1867, je voyais quelquefois, au Quartier latin, le monarque déchu. Il y vivait modestement dans un hôtel de la rue Mazarine, où il était le voisin de la chambre de mon camarade Marius Carcauzon, de La Thonie commune de Villetoureix. Il prenait ses repas, rue Monsieur-le-Prince, en face de la rue Vaugirard, dans un restaurant dont la vie chère n’avait pas alors fait hausser le prix. Ma curiosité de Périgourdin y était éveillée par la présence de l’ancien roi des Patagons, toujours seul et silencieux, au visage grave et triste, qu’encadrait une barbe aussi épaisse que la chevelure21.

Le soulèvement des Mapuche

En décembre 1867, environ 5 000 guerriers mapuche se rassemblent. Ils traversent la cordillère de Nahuelbuta, à l’ouest d’Angol, puis se dirigent au nord du fleuve Malleco. Dans le sud du Chili, le colonel Cornelio Saavedra Rodríguez est chargé par le président Pérez et son gouvernement de s’avancer sur le territoire indépendant de l’Araucanie. Après avoir franchi le fleuve Bío Bío, l’armée chilienne construit une ligne de forts le long du Malleco. Le chef de guerre mapuche Quilapán prend les armes et attaque les forces chiliennes. Lors du combat de Quechereguas ou de Traiguen, le 26 avril 1868, les escadrons du major chilien Lagos affrontent les lanciers araucans du grand toqui22 Quilapán. Les Indiens sont victorieux.

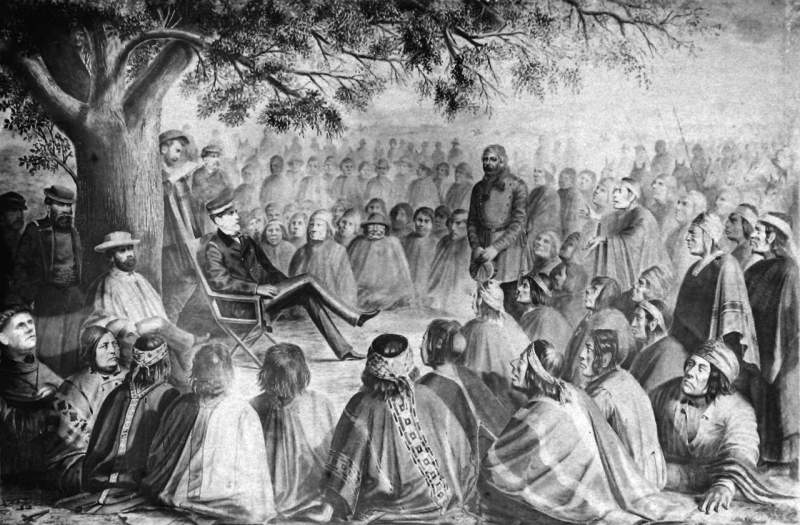

Saavedra parlementant avec les Mapuche.

Manuel Olascoaga, Álbum Gráfico Militar de Chile, Campaña del Pacífico 1879-1884, 1909, p. 66.

Tounens tente à nouveau l’aventure en 1869. Il embarque avec son bras droit Planchu à Southampton à bord du courrier britannique Oneïda, le 8 février 1869, et foule le sol argentin le 14 mars. Au cours de cette seconde expédition, son cabinet est ainsi constitué : Quilapán est ministre de la Guerre, Montrey aux Affaires étrangères, Quilaouque à l’Intérieur, Calfouchanh à la Justice et Marioual à l’Agriculture. Tounens en profite pour créer l’ordre royal de la Couronne d’acier qui comprend les grades de grand-croix, grand-officier, commandeur, chevalier23.

Face à cette révolte indienne24 sur laquelle Tounens compte s’appuyer, le colonel Saavedra convoque un parlement dans la plaine d’Hipinco, au mois de décembre 1869. Depuis le traité de Tapihue de 1825, des consultations régulières ont lieu entre les Indiens et le gouvernement chilien mais cette assemblée est un échec. Peu de caciques y participent. Saavedra réitère son invitation à palabrer pour le 21 janvier 1870 et organise une force militaire d’intervention. Cette prochaine réunion se déroule à Tolten. Saavedra s’efforce de négocier avec les chefs du sud afin d’isoler Quilapán. Il se montre exigeant à l’égard de l’état-major de Santiago et refuse les jeunes recrues. Il demande des troupes aguerries et concentre sur la côte araucane les 4e, 7e et 8e bataillons de ligne, une unité d’artillerie de campagne, un escadron de chasseurs à cheval, un détachement de miliciens montés comptant une centaine d’hommes et une cinquantaine de supplétifs indiens. Les lieutenants-colonels Mauricio Muñoz et Domingo Amunategui sont placés à la tête de ce corps d’intervention sous les ordres du général Pinto. Le parlement d’Olten se réunit à la date prévue mais la rébellion mapuche gagne du terrain et la moitié des estafettes chargées de porter les convocations aux 81 caciques se heurtent à des barrages de cavaliers indiens qui leur ont fait tourner bride, leur déclarant qu’ils porteraient eux-mêmes les papiers aux destinataires. Danger pour le pouvoir chilien, les Mapuche combinent malones (razzias) et tactiques de guérilla.

Environ 35 caciques assistent au parlement de Tolten. Le colonel Saavedra, en grande tenue, harangue les chefs indiens et leur reproche leur manque de loyauté. Le silence règne lorsque soudain le cacique Lemounaou se lève et prend la parole :

« Bah ! dit-il à ses collègues, pourquoi essayons-nous de tromper ce colonel, disons-lui tout bonnement la vérité. C’est moi-même qui ai fait conduire Orélie-Antoine Ier de la Patagonie jusqu’à la Cordillère, puis à Matu, la capitale de mon ami Quilapán. À Choële-Choel les Indiens pampas ont voulu le tuer25. »

Saavedra alerte sur les « séductions des criminels étrangers26 » et promet une forte récompense à celui qui apportera la tête de l’aventurier Orélie. Le général Pinto envoie une lettre à Quilapán et fixe, dans un ultimatum, la livraison d’Orélie-Antoine de Tounens à un délai de 15 jours. Des rumeurs colportent que le colonel Saavedra tient près de lui un panier et de la sciure de bois pour y conserver en trophée la tête de son ennemi.

L’interférence d’un Français ou une ingérence française ?

L’implication discrète du Second Empire

Tounens a promis des armes importées depuis l’Europe aux Indiens qui viennent de se soulever. Un soutien même non officiel de Napoléon III reste possible à l’époque, d’autant plus que Pierre Magne, ministre des Finances, et le ministre des Affaires étrangères, le marquis de La Valette, encouragent les projets du royaume d’Araucanie-Patagonie. Venant de Tahiti, l’aviso d’Entrecasteaux, armé de 4 canons, atteint Valparaiso et rejoint le Lamotte-Piquet arrivé le 9 décembre 1869. L’Entrecasteaux est en simple mission de routine et de représentation, mais il appareille quelques jours plus tard pour longer la côte chilienne vers le sud jusqu’à Puerto-Montt (île de Chiloé) et la remonte ensuite avec escales ou mouillages jusqu’à Valdivia et Lebu, jusqu’à Valparaiso où il est de retour le 13 mars 1870. Le commandant Prouhet écrit dans son journal de bord : « Les Araucaniens sont en pleine révolution27 ». Pour autant, les Mapuche n’auraient pas reçu d’armes de la part des Français. Et pourtant, dans les prairies de Perkenko, l’avant-garde de la cavalerie de la division Muñoz se retrouve face à 300 cavaliers mapuches dotés de fusils.

Après quelques échanges de coups de feu, les Mapuche de Quilapán prennent la fuite. Les Indiens alliés à l’armée chilienne sont chargés de les poursuivre. Le choc est violent. Les lances se brisent. Les haches s’entrechoquent. Les Mapuche de Quilapán ressortent victorieux de cette confrontation. Dans le camp de Perkenko, Tounens accueille deux desperados, des prisonniers qui viennent de fuir la prison de Nacimiento. L’un est surnommé « Cape Verte28 » et l’autre se nomme Jesús Beltrán. Tounens commande désormais des guerriers mapuche, des gauchos argentins menés par Pedro Pérez et les révolutionnaires chiliens de Ramón Martínez.

Nouvel exil du roi déchu

Jugé pour avoir assassiné le journaliste Victor Noir, Pierre Bonaparte se rend en avril 1870 au port du Havre et pourrait bien se rendre au Chili pour devenir le ministre de la Guerre du roi d’Araucanie29. Il n’en fait rien finalement. L’armée chilienne exerce une forte pression sur la résistance des Mapuche et traque Antoine de Tounens. Ce dernier apprend en juin 1871 la défaite de Napoléon III face à l’Allemagne de Bismarck. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le roi d’Araucanie, d’autant plus que les Communards ont pris le pouvoir à Paris selon ses informateurs. Il est finalement contraint de quitter son royaume d’Araucanie et s’exile en Argentine. Son compagnon Antoine Planchu usurpe le trône, mais on le retrouve noyé.

Juan Calfucura (Kallfükura) raconte cet épisode lorsqu’il évoque son père, le lonko30 Lemounaou :

Mon père protégea le roi Aurelio. Lors du deuxième voyage qu’il a fait en Araucanie, le colonel Saavedra offrit de l’argent à celui qui le tuerait. Alors Aurelio eut peur et mon père m’envoya le conduire à Salinas Grandes (Argentine) dans les territoires de Kallfükura. Lemounaou (mon père) et Kallfükura se considéraient de la même famille et ils eurent toujours une étroite amitié. C’est pour cela que je porte le nom de Kallfükura. Le grand cacique Kallfükura écouta les conseils de mon père et envoya ses guerriers pour accompagner cet Aurelio jusqu’à la côte (atlantique). Aujourd’hui, on raconte que ce roi était fou. Peut-être l’était-il. Cet homme vivait éloigné de tout. Il n’aimait pas les fêtes ; il conversait avec les vieux caciques et les visitait souvent. On ne lui a pas connu de femmes31. Il s’habillait à la façon mapuche et se laissait pousser les cheveux comme les Indiens. Il mangeait les mêmes aliments. Il coupait des pommes pour les faire sécher au soleil et les mangeait ainsi32.

Tounens semble en effet s’être accommodé des spécialités culinaires des Mapuche : gibier, viandes rôties ou bouillies, la cuisse d’autruche (ñandú) mais aussi l’apol, un ragoût de poumons et de tripes de moutons33.

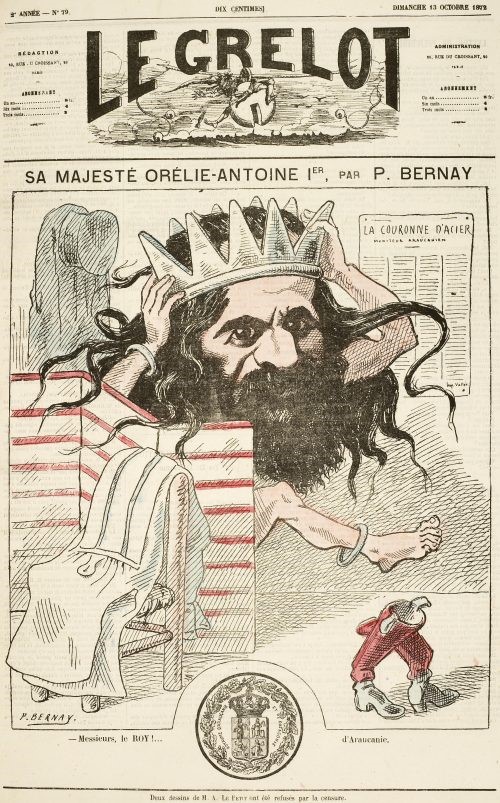

Tounens a été escorté, depuis la côte Atlantique, par les guerriers de Kallfükura, puis il regagne la France en août 1871. Le 30 avril 1872, Tounens lance une souscription pour la fondation de sa Nouvelle France en Patagonie. Cet emprunt se chiffre à 30 millions de francs. Chaque adhérent peut acheter des bons de 50 francs34. Tounens affirme que les revenus de son royaume vont atteindre rapidement 200 millions de francs. Il fonde à Marseille un journal La Couronne d’acier. Il apparaît de plus en plus comme un hurluberlu. On lit dans son journal chargé de propager ses idées, à la date du 30 avril 1872 : « Que chacun donne cinq francs par an et je me charge de débarrasser tout le monde des membres de l’Internationale, communards, communistes et communeux, des pétroleurs et de tous les déshérités du monde, en les emmenant dans mon royaume35. »

En 1873, Tounens publie une brochure destinée aux opinions publiques française et britannique, il y écrit :

Je combats pour la plus noble des causes ; elle se comprend avec le cœur autant qu’avec la raison : c’est la cause du droit, de la justice, de l’humanité. Il s’agit d’un peuple libre, que ses ambitieux voisins ont délibéré froidement d’égorger pour s’emparer de ses territoires. Poursuivant cette politique féroce, le Chili a déjà répandu des flots de sang et amoncelé des ruines mais il n’a pas conquis le sol araucanien36.

Caricature d’Orélie-Antoine Ier.

Le Grelot du 13 octobre 1872.

La dernière tentative

Tounens essaie une troisième fois en avril 1874 d’établir un État indépendant en Araucanie et en Patagonie. Il est alors soutenu par des capitaux français et anglais. Il compte créer sa propre monnaie fiduciaire. Sur le bateau, il emporte d’ailleurs du matériel pour imprimer des billets et faire frapper des pièces. Il embarque avec trois compagnons, le baron Henri de Coellu, l’officier de la marine marchande Jules Peuchot et le Parisien Joseph Ferdinand Simonet. Tounens se fait passer pour Jean Prat. Mais son navire, la goélette Pampita est arraisonnée. Débarqué le 29 juin 1874 à Patagones (Argentine), Tounens alias Prat est placé en garde à vue dans le fort de la ville. Écroué, il est renvoyé en France. Il vit dès lors à Paris dans la misère. Il se rend une dernière fois en Argentine en 1876 mais il tombe malade. Il est victime de dysenterie. Il subit une opération à Buenos Aires : la pose d’un anus artificiel, consécutif à une occlusion intestinale. Cette santé chancelante pourrait bien avoir été provoquée par un empoisonnement. Mgr Anger-Billards, chorévèque d’Antioche, prélat mitré de Carthage, vicaire général de Césarée, chanoine de Smyrne, d’Éphèse et de Jérusalem avoue dans une lettre qu’il était parvenu à faire abjurer la franc-maçonnerie à Tounens, et étant devenu un roi catholique, les francs-maçons chiliens décidèrent de l’empoisonner37. On le rapatrie en France. Il meurt à Tourtoirac en Dordogne, le 17 septembre 1878, à l’âge de 53 ans. Le gouvernement chilien l’a combattu sans répit.

Dans un testament cryptographique, Tounens désigne comme son héritier et successeur Achille Laviarde qui fait signer en 1882 un acte de renonciation à l’héritier naturel Adrien de Tounens, boucher à Tourtoirac. Achille Ier fréquente alors le cabaret du Chat Noir à Montmartre. Il y côtoie Alphonse Allais, Jean Moréas, Paul Verlaine, Charles Maurras et Antoine Hippolyte Cros (1833-1903)38. Après le décès d’Achille Laviarde, le 16 mars 1902, Cros devient à son tour roi d’Araucanie sous le nom d’Antoine II.

Conclusion

L’histoire de Tounens n’est pas unique en son genre. Le comte Gaston de Raousset-Boulbon fonde par exemple l’éphémère république de Sonora en 1852 au Mexique. Rudyard Kipling publie également en 1888 un roman intitulé L’homme qui voulut être roi, où deux anciens officiers britanniques tentent d’entrer au Kafiristan et d’en devenir rois. Kipling s’est certainement inspiré de la vie de Josiah Harlan, un aventurier américain qui s’est rendu en Afghanistan et au Pendjab afin d’y régner. Il y obtient même le titre de prince de Ghor. Kipling a aussi pu reprendre la trame de l’histoire de Sir James Brooke, surnommé le « raja blanc » et qui a fondé une dynastie au Sarawak en 1841. Le point commun entre ces aventures est la franc-maçonnerie, dont Kipling a été membre et les symboles antiques se référant à Alexandre le Grand. De son côté, Tounens est franc-maçon. Son parcours s’inscrit dans une démarche d’influence française. Revenu à Périgueux en 1848, Pierre Magne aurait joué un rôle dans cette entreprise. Proche de Louis-Philippe, Magne est repris dans le gouvernement du prince-président. La France vit à cette époque un processus d’expansion coloniale, à la conquête de l’Algérie s’ajoutent les annexions de la Nouvelle-Calédonie et de l’Indochine. En Amérique latine, la France a établi le blocus du Río de la Plata contre la Confédération argentine sous la dictature de Rosas en 1838-1840 puis en association avec l’Angleterre de 1845 à 1850. Au Chili, la révolution parisienne de 1848 provoque par contrecoup une nouvelle insurrection du général Freire en 1851, un soulèvement militaire qui avorte finalement, et en 1859 une vive agitation « radicale » se diffuse autour de Copiapo. La France, alliée aux Britanniques et aux Espagnols intervient surtout contre la république mexicaine entre 1861 et 1862. Puis, Napoléon III soutient l’aventure de Maximilien, empereur au Mexique de 1864 à 1867. Quant au trône d’Araucanie, il existe toujours aujourd’hui des prétendants. Sixième d’entre eux, le prince Boiry est mort le 5 janvier 2014. Frédéric Luz est aujourd’hui ce 8e prétendant sous le nom de Frédéric Ier. Le prince Frédéric a notamment porté plainte en 2018 et en 2019 auprès de la Cour pénale internationale de La Haye, accusant le président chilien Piñera et son gouvernement de crimes contre l’humanité et de génocide à l’égard du peuple mapuche.