Introduction

Cet article propose un retour d’expériences à l’issue du projet Rethinking the Prebendaries Plot On Line (RePPOL) mené entre 2019 et 2023 en collaboration avec Aude de Mézerac-Zanetti1. Ce projet a été financé par plusieurs institutions : l’I-Site de l’Université de Lille (équivalent d’un labex régional), la Maison Européenne des Sciences Humaines et Sociales de Lille (MESHS), le Labex lyonnais COMOD et le Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (LARHRA UMR 5190).

RePPOL est un projet d’histoire numérique au croisement de la recherche et de l’enseignement visant à transcrire, puis éditer sous format numérique un manuscrit d’environ 400 folios conservé à Cambridge dans le fonds dit de la « Parker Library » du Corpus Christi College (ms. 128). Cette édition entendait s’accompagner d’un traitement scientifique de la source en anglais et en français : introduction, bibliographie, production d’indices, de systèmes d’informations géographiques (SIG), de bases de données et de visualisation de réseaux, ce qui nécessitait d’opérer un balisage complexe du texte transcrit. Depuis décembre 2022, l’édition est accessible à la communauté scientifique selon les principes du FAIR (Findable / Accessible / Interoperable / Reusable)2, en téléchargement au format LateX ou en format HTML (Hypertext Markup Language). Cette édition est, pour le moment, hébergée sur le site de la MESHS de Lille (https://reppol.meshs.fr/).

Si RePPOL a pu être lancé et mené à terme, c’est en grande partie grâce à la Maison Européenne des Sciences Humaines et Sociales de Lille. En 2018, les instances universitaires lilloises ont développé une stratégie de soutien et d’implication directe dans les projets d’humanités numériques portés par les enseignants-chercheurs de leurs établissements, quelles que soient les disciplines. Il s’agissait non seulement de prodiguer des conseils, mais aussi d’aider les chercheurs à amorcer et conduire ces projets, en leur fournissant des moyens humains et matériels. Pour ce faire, la MESHS a recruté en 2019 plusieurs ingénieurs d’études spécifiquement formés aux humanités numériques et dont la mission principale était l’appui à la recherche. Deux d’entre elles ont largement contribué au projet RePPOL : Victoria Le Fourner a chapeauté l’ensemble des aspects techniques en lien avec les humanités numériques (dont la rédaction de l’ODD) et Florence Perret s’est occupée, de son côté, des questions de visualisation de l’édition numérique, particulièrement la charte graphique du projet3.

Avant de porter le projet RePPOL, Aude de Mézerac-Zanetti et moi-même n’avions aucune compétence ou formation particulières en humanités numériques. Dans les premiers temps du projet, trois choix structuraux ont été faits, souvent inconsciemment, et se sont rétrospectivement révélés être des contraintes tant dans la définition du périmètre scientifique du projet que dans les solutions techniques mobilisées pour le mener à bien. Le premier résidait dans le choix d’éditer un manuscrit d’une taille modeste, comparée aux grands corpus qui sont au cœur de la majeure partie des projets d’humanités numériques. Toutefois, malgré sa taille, la structure relativement complexe du document (pluralité de scripteurs, diversité des pièces juridiques, etc.) complexifia son traitement4. Deuxièmement, RePPOL a été pensé comme un projet alliant production d’un savoir académique et formation par la recherche d’étudiants de niveau master. De ce fait, RePPOL se définissait comme une expérience collaborative, ce qui requit d’avoir recours à un nombre important d’outils numériques de natures diverses, mais aussi d’affiner nos réflexions sur nos propres pratiques de recherche. Enfin, le dernier choix était d’ordre financier. En 2018, nous envisagions RePPOL comme un projet d’ampleur réduite, ne nécessitant qu’un budget limité5. L’absence de compétences initiales nous rendait peu à même d’évaluer clairement nos besoins techniques, humains et financiers. Cependant, au fil des mois de travail, ce work in progress n’a cessé de grossir et ses besoins financiers avec. Sans financements pérennes, nous avons dû à chaque étape du projet faire des choix pour mettre en équation et optimiser du mieux possible ambitions scientifiques, fonds disponibles et supports techniques que ces derniers permettaient. Rétrospectivement, le dépôt d’une demande spécifique auprès d’un organisme national de financement de la recherche nous aurait sans doute poussé à définir au préalable et avec beaucoup plus de précisions nos besoins scientifiques, techniques et financiers.

Dès lors, dans un premier temps, seront exposées les ambitions scientifiques et pédagogiques qui ont présidé à la définition des contours du projet RePPOL. Il s’agira ensuite de mettre en lumière les défis et les limites techniques et scientifiques auxquels a été confrontés l’équipe de chercheurs et d’ingénieurs, d’abord pour réaliser la transcription collaborative du texte du manuscrit 128 puis pour élaborer les balisages structurel et sémantique.

Pourquoi éditer le manuscrit 128 ?

Une enquête judiciaire

Le manuscrit 128 fait partie d’une collection de manuscrits constituée par l’archevêque de Cantorbéry Matthew Parker (1559-1575) dans la seconde partie du XVIe siècle. Il s’agit d’un recueil factice regroupant des documents tous en lien avec Thomas Cranmer (1533-1556), prédécesseur de Parker sur le siège de Cantorbéry et personnage clef de la réformation sous Henri VIII (1509-1547) et Édouard VI (1547-1553), mort en martyr sous Marie Ière (1553-1558)6. Pour rappel, dans les premières années de la décennie 1530, l’Angleterre rompt avec les papes et la monarchie ouvre une période de réformes religieuses marquées par l’évangélisme. Les raisons qui ont présidé à l’élaboration et à la conservation du recueil qu’est le ms. 128 nous échappe en bonne partie. Il semble qu’il faisait partie de la documentation amassée dans l’entourage de Matthew Parker afin d’écrire une apologie du premier archevêque de Cantorbéry de la nouvelle Église royale d’Angleterre7.

Le projet ne portait que sur les 250 premiers folios des 400 que comprend le recueil dans son entier. Cette partie a été produite dans le cadre d’une enquête menée en 1543 dans le comté du Kent et que les historiens ont surnommée depuis le XIXe siècle le « complot des prébendiers » (Prebendaries’ Plot)8. Plusieurs clercs (dont des prédicateurs de la cathédrale de Cantorbéry) et des gentlemen du comté ont dénoncé au roi leur ordinaire, l’archevêque Cranmer, l’accusant d’avoir nommé et de protéger des clercs bénéficiers et des prédicateurs hétérodoxes. Ce faisant, le prélat enfreindrait les ordres royaux en matière de religion, particulièrement les Six articles de foi adoptés en 1539, qui imposent la reconnaissance de la présence réelle dans l’eucharistie9. Ces dénonciateurs espéraient sans doute qu’Henri VIII destitue l’archevêque. Cependant, la manœuvre échoue. Après quelques jours d’hésitation, le roi considère qu’il s’agit de dénonciations calomnieuses. Il renouvelle sa confiance à Cranmer et, non sans ambiguïté, il lui confie la charge de mener une enquête qui a deux objectifs fort différents. D’une part, ses investigations doivent porter sur ses propres accusateurs et leurs motivations, et, d’autre part, il doit faire la lumière sur l’existence ou non parmi les fidèles de son diocèse de croyances et de pratiques potentiellement déviantes (c’est-à-dire trop conservatrices ou, au contraire, trop réformées). Cependant, l’issue judiciaire de cette enquête nous reste inconnue ou plutôt, il semble qu’aucun protagoniste du Prebendaries Plot n’ait été jugé et encore moins condamné, même si plusieurs personnes mises en cause (dont les premiers clercs dénonciateurs) furent incarcérées préventivement pendant quelques mois.

Le manuscrit 128 n’est que l’épave documentaire de cette enquête de 1543. S’il regroupe près d’une centaine de pièces de la procédure (lettres, interrogatoires, bills de dénonciation…), les lacunes sont importantes. Par exemple, les interrogatoires de certains protagonistes clefs ne sont pas présents dans notre document. Tout cela pose question quant à la nature de celui-ci. Il n’est pas un registre dans lequel auraient été copiés a posteriori les documents ; les différentes marginalia, corrections, changements de main… que l’on observe sur de nombreux folios tendent à montrer que l’on a affaire à des sources primaires produites au cœur de la pratique inquisitoriale.

Si le ms. 128 est une épave, c’est une belle épave. Plus de 200 individus apparaissent dans ces documents, éventail large et plutôt représentatif de la population du Kent du milieu du XVIe siècle : on y trouve des clercs (du simple prêtre rural au prédicateur issu de l’université) mais aussi des paroissiens (gentlemen ou simples artisans), du monde des villes (principalement Cantorbéry) et de celui des campagnes. Au cours de cette enquête, des Kentois aux croyances et pratiques les plus réformées dénoncent des clercs ou des voisins qu’ils qualifient de tenants de l’évêque de Rome et de ses superstitions (maintien des cérémonies, du purgatoire et des saints, conception traditionnelle de l’eucharistie). En miroir, les témoins les plus conservateurs dénoncent des sacramentaires qui piétinent la religion telle que réformée par Henri VIII, dont les Six articles de 1539 ne sont que la dernière mouture.

Ce manuscrit permet, dès lors, une plongée rare dans les croyances et les pratiques liturgiques des sujets d’Henri VIII dans les sociétés locales en transition confessionnelle. On saisit comment la coexistence religieuse ou, au contraire, les tensions confessionnelles sont vécues et traitées à l’échelle des communautés locales (paroisses, villes, hundreds10). Il permet également de mettre en évidence le rôle actif que les sujets, y compris les laïcs les plus infimes, ont joué dans les processus de mutations politico-religieuses de l’Angleterre des années 1530-1540.

Un projet aux ambitions scientifiques et pédagogiques

Depuis plus d’un siècle, ce manuscrit est connu des historiens par le biais de son calendar, une édition très partielle dans le volume 18/2 des Letters and Papers. Foreign and Domestic. Henry VIII, de 1902, édition qui a été republiée en ligne sur la plateforme British History Online11. Ce calendar propose une longue analyse diplomatique du document, en suivant de près sa structure. Toutefois, il résume ou omet certains passages, alors qu’il en édite quasi intégralement d’autres. Ainsi, la connaissance qu’ont eu les historiens de ce manuscrit est indirecte et, en partie, tronquée. Ceci explique sans doute qu’il n’ait été que très partiellement exploité, essentiellement mobilisé comme un réservoir d’exemples ponctuels de croyances hétérodoxes hautes en couleur. Aucun historien ne s’est intéressé aux modes d’élaboration, de composition et de conservation du manuscrit 128, et ne l’a réinscrit ou comparé avec des fonds documentaires contemporains et de nature proche, tels que les papiers Cromwell conservés aux National Archives12.

Le ms. 128 est donc un document paradoxal : considéré comme « unique » parce que rarement contextualisé, cité mais méconnu et dont l’histoire matérielle reste à faire. Aude de Mézerac-Zanetti et moi-même avions tous deux croisé ce document dans nos recherches ; elle, dans le cadre d’études sur les transformations liturgiques durant la réformation henricienne13, moi, au cours d’un chantier consacré aux dénonciations et aux enquêtes en lien avec la politique d’Henri VIII14. Conscients du caractère exceptionnel de ce document et de sa méconnaissance dans la communauté scientifique, nous avons lancé le projet RePPOL pour rendre disponible une édition en open-source utile pour toute étude portant sur l’histoire politique, religieuse ou sociale de l’Angleterre du XVIe siècle. À une échelle plus large, alors que se multiplient les travaux sur la place du peuple dans les réformes religieuses de la première modernité, ce document éclaire sous un jour nouveau les réformations européennes et leurs conséquences politiques15.

L’une des caractéristiques du projet RePPOL, dès sa définition, a consisté à associer recherche et enseignement. En effet, le volet scientifique du projet a émergé de pratiques pédagogiques pensées par Aude de Mézerac-Zanetti dans le cadre d’un master de civilisation britannique à l’Université de Lille. Dispensant des cours d’initiation aux sources et à la paléographie de l’Angleterre de la première modernité, elle désirait montrer aux étudiants à quoi servaient ces apprentissages techniques. Pour les introduire dans l’atelier de l’historien, elle les fit travailler sur certains passages inédits du ms. 128. Les étudiants s’étant montrés très réceptifs, nous nous sommes demandés si nous ne pouvions pas faire se rencontrer notre envie scientifique de rendre disponible à la communauté des historiens le ms. 128 et celle de former par la recherche des mastérants, en associant ces derniers à la production d’une transcription et d’une édition scientifique de ce document.

La transcription : grandeur et décadence d’un projet collaboratif

Le choix de la plateforme TACT

Le projet RePPOL a été grandement facilité par le fait que la bibliothèque universitaire de Cambridge, dépositaire de la Parker Library, a fait numériser et mis en ligne gratuitement chaque folio du ms. 128 en très haute définition selon les standards IIIF (International Image Interoperability Framework)16. Ces derniers permettent d’utiliser et de conserver chaque image en qualité optimale, ainsi que les métadonnées qui lui sont liées.

La taille modeste de notre projet et son absence de financement récurent (ANR ou autre) rendaient impossible le recours à un opérateur privé intégré de type kleiolab (Geovistory) pour prendre en charge la transcription et l’édition du document17. Nous n’avons pas non plus envisagé de recourir à un logiciel de transcription assistée par Intelligence Artificielle, comme Transkibus par exemple, puisque l’un des objectifs de RePPOL était de former par la pratique des étudiants à la paléographie anglaise et à l’édition d’un manuscrit. Des considérations d’ordre technique sont également entrées en ligne de compte. La partie du manuscrit qui nous intéresse se limite à environ 250 folios, sur lesquels on a identifié au moins six mains différentes ; de plus, les zones de texte peuvent varier grandement d’un feuillet l’autre. Avec de telles contraintes, l’usage d’IA nous semblait peu rentable et donc peu pertinent. En effet, un modèle algorithmique a besoin d’être entrainé, corrigé et donc éduqué avant d’être pleinement performant18.

Forts de ces constats, nous avons choisi d’utiliser une plateforme en ligne de transcription scientifique et collaborative, TACT (Transcription et annotation de corpus textuels), lancée en 2019 par l’université Grenoble-Alpes. Le responsable d’un projet crée un espace sur la plateforme et y téléverse les images des documents qui doivent être transcrits (ce que nous avons fait pour chaque folio du manuscrit)19. Le choix de cette plateforme gratuite s’explique aussi par nos contraintes financières. TACT propose une interface de travail en ligne assez simple. L’intérêt principal de cette plateforme était de permettre à une vingtaine d’étudiants de master lyonnais et lillois de transcrire en parallèle, de façon asynchrone, des folios du texte selon des normes paléographiques définies par les deux porteurs du projet. Le volet « commentaire » présent en face de chaque folio nous permettait également de donner des conseils spécifiques à chaque transcripteur. TACT offrait donc une interface simple pour guider, relire et éventuellement corriger les transcriptions des étudiants20.

Le volet pédagogique : demi-échec ou semi-réussite ?

La plateforme TACT s’est révélée très pertinente pour réaliser la transcription : possibilité de zoomer sur les documents, de créer autant de « bacs à sable »21 que nécessaire pour former les transcripteurs, de réécrire, retranscrire et relire à l’infini… Cet outil numérique permettait donc de suivre efficacement la progression des étudiants et leur montée en compétences. Encore aujourd’hui, bien que l’édition RePPOL soit achevée, la plateforme du projet sur TACT continue à fonctionner : elle peut servir d’espace d’initiation à la paléographie des écritures anglaises et à leur transcription, pour qui le souhaite.

Cependant, nous avons pu constater assez rapidement que le rythme de transcription des étudiants était assez lent. Ces derniers étaient moins gênés par les dimensions techniques, comme la prise en main de l’outil, parce qu’assez intuitive, que par l’anglais du XVIe siècle et son orthographe non fixée, sa syntaxe erratique et le contenu assez décousu du document. Les transcriptions d’étudiants de Master dans le cadre de cours de paléographie se sont ainsi limitées à une petite dizaine de pages sur les 250, et ont nécessité un grand nombre de relectures. Ainsi, marcher au pas pédagogique ralentissait considérablement le planning élaboré pour le volet recherche de RePPOL. In fine, Aude de Mézerac-Zanetti et moi avons produit l’essentiel de la transcription. Dès lors, le choix initial de passer par la plateforme collaborative TACT était moins pertinent.

Cette contrainte nous a conduit à faire sensiblement évoluer la dimension pédagogique du projet. RePPOL ne devait plus être un support de travail de transcription paléographique pour une vingtaine d’étudiants. Nous avons intégré pleinement au projet Felipe Goes, un étudiant de Master 1 d’études anglophones de Lille. Dans le cadre de son mémoire dirigé par Aude de Mézerac-Zanetti, il a transcrit une cinquantaine de folios du manuscrit. Il a surtout établi un instrument de recherche en faisant le relevé de la structure du ms. 128. Il a identifié tous les types de documents (questionnaires, lettres, procès-verbaux d’interrogatoire etc.) et il a isolé à l’intérieur chaque paragraphe, afin de faciliter l’étape suivante du projet, exposée en troisième partie de cet article : le balisage structurel.

Un exemple de contrainte : faire coexister deux transcriptions

Certains choix scientifiques opérés au début du projet se sont révélés être des contraintes très lourdes et peut-être aurions-nous dû les abandonner. Par exemple, nous avions décidé de mettre l’édition partielle publiée en 1902 en regard de celle que nous entendions réaliser. Originellement, il s’agissait, d’un point de vue scientifique, de permettre une réflexion sur ce qu’est un travail d’édition historique. Quels passages sont résumés ou intégralement donnés par le Calendar ? Comment ont été rendus en anglais contemporain certaines expressions Tudor ? Cette plongée dans l’atelier des éditeurs-historiens de la fin du XIXe siècle, s’est révélée finalement secondaire par rapport à l’objectif central du projet : l’édition et le traitement du manuscrit.

Or, le choix initial d’utiliser la plateforme TACT s’expliquait également par le fait qu’elle nous permettait de donner corps à cette double transcription. En effet, implémenter dans les commentaires de notre propre transcription celle de 1902, transformait ce calendar en une aide à la compréhension du texte pour les étudiants transcripteurs et pouvait parfois jouer le rôle d’une antisèche. Mais cela a nécessité un long et important travail de mise en œuvre technique, puisque le mastérant Felipe Goes a dû appairer chaque folio avec son résumé.

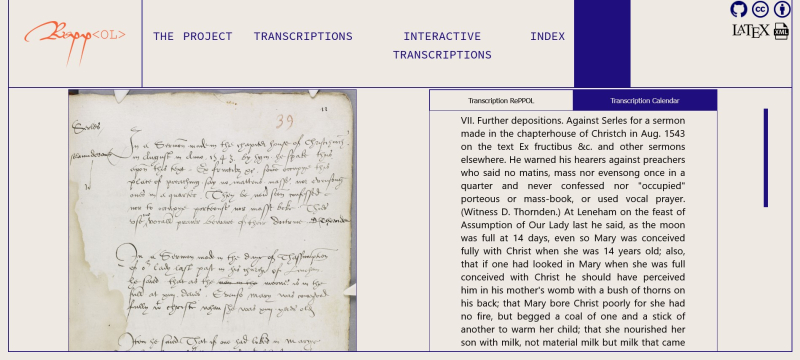

Cette édition double a également conduit à modeler l’architecture du site de publication de RePPOL (https://reppol.meshs.fr/). A ainsi été créée une double fenêtre (figure 1), peu pratique pour l’expérience utilisateur bien qu’elle ait nécessité un important travail technique supplémentaire lors de la construction du site.

Figure 1 : Deux transcriptions parallèles sur TACT : le fol. 39, RePPOL et le calendar

Si cette ambition scientifique a fortement contraint les choix techniques opérés tout au long du processus, une étude sur le Calendar est désormais possible et peut être un prolongement futur pour RePPOL.

Les défis de l’édition numérique

Pour mener le second chantier, l’édition numérique, nous avons fait le choix d’associer un second étudiant au projet. Le LABEX COMOD a financé un stage de Master 1 de quatre mois, réalisé en 2021-2022 par Adrien Mével, mastérant en humanités numériques à l’Université de Lille22. Ce dernier a travaillé, sous la direction de Victoria Le Fourner (maîtresse de stage), à concevoir et mettre en place l’architecture numérique nécessaire à l’édition du manuscrit. Devant l’ampleur de la tâche, les crédits IUF d’Aude de Mézerac-Zanetti ont permis de financer des vacations durant l’année 2022-2023 pour qu’Adrien Mével puisse achever son travail23.

Le projet RePPOL nécessitait d’effectuer un double balisage : un balisage de la structure du manuscrit et du texte, et un balisage sémantique (patronymes, toponymes, dates).

Quelle édition pour quels moyens techniques ?

Dès le début du projet, il nous paraissait nécessaire que, à côté de l’édition numérique en HyperText Markup Language (HTML) permettant de présenter en vis-à-vis l’image de chaque folio et sa transcription, il soit possible de consulter et télécharger l’intégralité du texte édité en un seul document interrogeable par mots-clefs. Nous envisagions alors un texte téléchargeable sous un format pdf, respectant au plus près la structure du manuscrit. Or la réalisation technique de cette édition secondaire conjointement, voire à l’intérieur, de l’édition primaire a donné lieu à un débat animé entre les différentes parties impliquées dans le projet pour savoir comment concilier faisabilité technique et accessibilité et lisibilité du texte pour les chercheurs.

Compte tenu du temps et des financements limités, les ingénieurs ont proposé trois solutions techniques d’édition. La première était de transformer directement le texte du format HTML de l’édition primaire au format pdf. Cette solution permettait d’imprimer le texte et d’effectuer des recherches lexicales. De plus, elle ne demandait aucun surcroît de travail de type scientifique laissant la réalisation aux mains des seuls ingénieurs. Cependant, le rendu du texte ainsi édité aurait été, tant en ligne que sous forme imprimée, peu lisible et donc peu pratique.

La seconde option consistait à produire une édition du texte en LateX24 en adoptant une transcription ultra-diplomatique (en faisant un choix entre les traditions française et anglaise d’édition)25. La version obtenue aurait alors été publiable et lisible, mais cela requérait un temps de travail important de la part des ingénieurs. En effet, en sus de l’édition-miroir conçue en HTML, il leur fallait produire une seconde édition du document, cette fois en Extensible Markup Language (XML).

La dernière solution, qui avait les faveurs des ingénieurs, était de produire une seule édition, en HTML. L’un des intérêts était de faire de RePPOL un délivrable unique, une édition en ligne, facilitant ainsi les citations lorsque d’autres chercheurs l’utiliseraient. D’un point de vue technique, cette option offrait l’avantage de permettre aux ingénieurs de concentrer leurs efforts sur une seule réalisation. Cependant, à nos yeux, cela limitait les possibilités de consultation et de travail à partir de l’édition puisque l’utilisateur aurait dû être connecté en permanence au site.

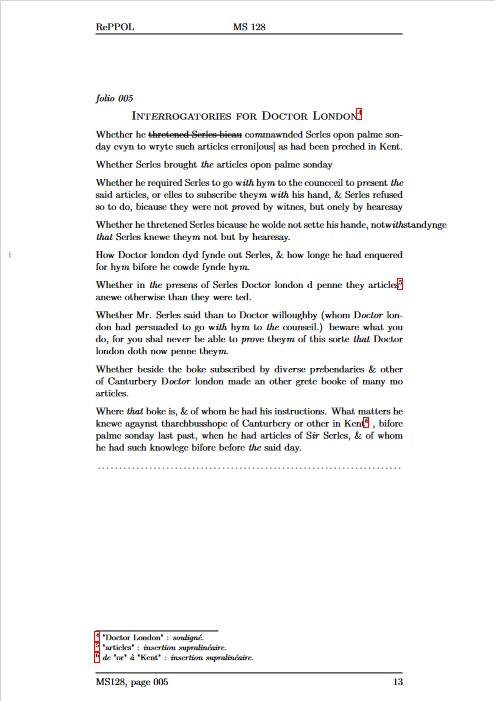

In fine, Aude de Mézerac-Zanetti et moi-même avons choisi la seconde option, qui nous paraissait plus pertinente scientifiquement, et surtout plus proche d’une expérience utilisateur classique de chercheur (figure 2). Ce choix nous a conduit à devoir mettre de côté, faute de temps et de moyens humains, certains aspects du projet que nous ambitionnions de réaliser (index croisés, transcriptions interactives du texte26…).

Figure 2 : Une page tirée de l’édition ultra-diplomatique téléchargeable, élaborée en LateX

Cependant, ce choix remettait en question l’utilisation de TACT pour la seconde partie du projet. Cette plateforme n’autorise que des extractions au format JavaScript Object Notation (JSON) qui permet certes de produire une visualisation en HTML mais qui ne peut être converti en XML. Il était, dès lors, impossible d’exporter à partir des transcriptions faites des différents folios dans TACT un fichier XML final propre pour en faire ensuite une visualisation en HTML (et donc de l’édition miroir).

La complexité du balisage structurel

Produire une édition mettant en miroir chaque folio du manuscrit avec sa transcription nous paraissait avoir deux intérêts distincts. Tout d’abord, le site de RePPOL peut être utilisé comme un outil pédagogique dans le cadre d’une formation à la paléographie anglaise. Ensuite, d’un point de vue scientifique, l’édition rend ainsi compte de la nature composite et de la matérialité particulière du ms. 128. Il ne s’agit pas d’un grand texte unifié : il regroupe une grande diversité de documents et plusieurs, d’entre eux, sont composés d’éléments très particuliers. Cette édition rend possible l’étude matérielle du manuscrit (analyse des mains des différents scripteurs, des ajouts et des suppressions au cours du processus d’interrogatoire ou a posteriori) mais aussi une analyse génétique (marques et annotations marginales, qui peuvent, par exemple, avoir servi à composer des actes d’accusation ou indictments, réponse à une question numérotée, ajout postérieur à une réponse). Dès lors, le balisage structurel du manuscrit a consisté à encoder chaque saut de ligne, rature, ajout, changement de types de documents ou encore marginalia.

L’édition miroir respectant la structure du manuscrit nécessitait de passer notre transcription à un format XML. Pour faire ce balisage structurel, il fallait établir un ODD (One Document Does it all) de XML TEI (Text Encoding Initiative) pour créer un schéma TEI spécifique au ms. 128. Un ODD est un document TEI contenant la documentation d’un modèle et, en son sein, un élément schemaSpec qui sert de racine aux spécifications techniques. Il permet de construire un schéma formel XML pérenne et surtout standard. Cet ODD a été élaboré par Victoria Le Fourner et par Adrien Mével grâce au logiciel Oxygen XML editor.

Si l’élaboration d’un ODD est une tâche relativement classique pour un ingénieur ou un chercheur rompu aux humanités numériques, celle-ci doit toujours se faire en étroite collaboration avec les porteurs scientifiques d’un projet. Pour pouvoir dialoguer avec les ingénieurs parties prenantes et se faire comprendre d’eux, il nous a fallu appréhender ce qu’étaient des patrons (ou macros), des types de données (data types), des classes et sous-classes, des schémas… Au cours de ce processus, nous avons compris que la collaboration avec des ingénieurs impliquait, de notre part, de clarifier et systématiser nos objectifs et nos pratiques de recherche sur ce manuscrit. En effet, si, d’un point de vue purement technique, le modèle XML est élaboré par des ingénieurs, il est toujours le reflet d’une analyse précise des documents (structure, contenu). Ce sont donc les porteurs scientifiques qui produisent ou sélectionnent les informations à modéliser conformément aux besoins du projet et doivent être en capacité de pré-visualiser le rendu final.

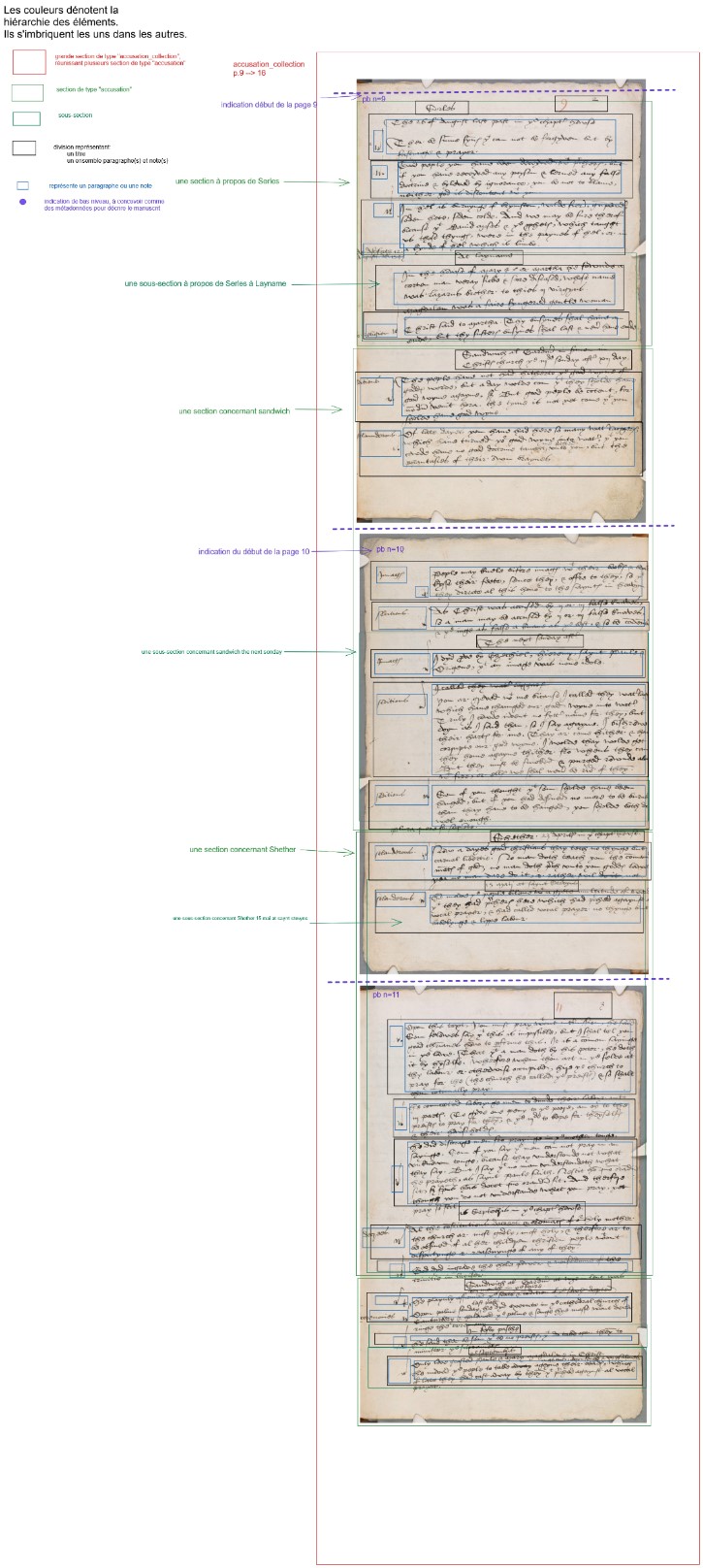

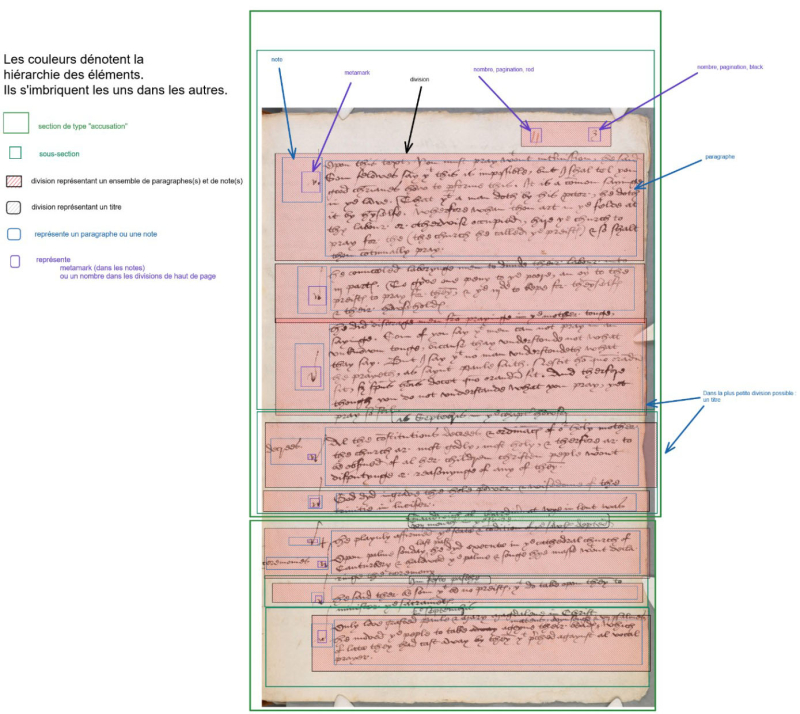

Le modèle finalement choisi permet d’avoir une approche topologique ou géographique du manuscrit 128, complètement absente de l’édition de 1902. Il s’agissait de rendre visibles les différentes strates d’élaboration du manuscrit, c’est-à-dire de différencier la première écriture des annotations marginales, témoignant de lectures postérieures et donc des usages possibles de ce manuscrit par les Anglais des années 154027. Pour ce faire, nous avons utilisé les possibilités de la TEI, en mobilisant à l’échelle de plusieurs folios successifs, mais aussi à l’échelle de chaque feuillet les balises <surface>, <zone> et <line> pour rendre la diversité des documents composant le ms. 128 et le caractère composite de certains de ces documents. Ainsi a été construit un complexe système zonal d’encadrés, emboîtés l’un dans l’autre et de couleurs différentes selon la nature des différents documents, le vert renvoyant par exemple à une section du manuscrit portant des accusations (figure 3). Ce système permettait, entre autres, de séparer à l’intérieur d’un même document synthétisant plusieurs accusations, celles qui visaient tel individu et celles qui concernaient tel autre. Pour les interrogatoires, était différenciée chaque question, ce qui permettait le cas échéant de faire des renvois vers les réponses apportées par les divers témoins et suspects en d’autres endroits du manuscrit. Mais ce zonage interprétatif devait coexister avec un zonage strictement matériel, permettant de conserver les différents paragraphes ainsi que les annotations ou les numérotations ajoutées en 1543 (figure 4). La complexité du manuscrit et les exigences scientifiques que nous avions expliquent que la pose des balises structurelles ne pouvait se faire de façon automatisée, ce qui demanda un important travail de la part des ingénieurs concepteurs de l’encodage.

Figure 3 : Schéma d’encodage de la structure du manuscrit (réalisé par Adrien Mével, supervision Victoria Le Fourner)

Figure 4 : Le balisage structurel : un système de boîtes (réalisation Adrien Mével sous la supervision de Victoria Le Fourner)

Des balisages sémantiques non automatisés

Il nous paraissait indispensable de produire des index (lieux, personnes, dates) afin de permettre aux chercheurs une utilisation de ce manuscrit qui ne soit pas seulement linéaire. Or construire des index d’entités nommées (patronymes et toponymes) nécessitait un travail de balisage sémantique qui paraissait, au premier abord, relativement simple, tant à nous-mêmes qu’aux ingénieurs. Une fois le texte transcrit, les ingénieurs comptaient poser des balises par reconnaissance automatique des termes. Pour évaluer la pertinence de la méthode, nous avons fait des tests sur quelques folios. Cette procédure s’est alors révélée mal adaptée, car elle nécessitait d’importantes relectures, corrections et ajouts. Ce balisage se révéla très chronophage, en raison de l’orthographe très mouvante des noms (d’autant qu’il y a plusieurs scripteurs) et la difficulté à saisir de manière automatisée les périphrases ou les épithètes qualifiant telle ou telle personne ou lieu. Par exemple, le patronyme de Cranmer est très rarement utilisé dans le manuscrit, mais on le trouve fréquemment désigné par les termes tharchbishop (« l’archevêque »), His grace (« Sa Grâce ») ou encore his lordship (« Sa Seigneurie »), voire simplement par him (« lui »)… Il a donc fallu baliser, identifier puis nettoyer les index générés automatiquement. Cette méthode mettait à mal l’élaboration même de l’ODD dont l’une des contraintes fortes est la nécessaire absence d’ambiguïté. Il faut toujours être totalement explicite tant pour le programmateur que pour le programme, ce qui bannit tout flou ou approximation. Or ceux-ci peuvent être, pour des chercheurs, des hésitations salutaires, des ambiguïtés qui dans l’avenir pourront se révéler riches de sens, ou encore des points de suspension qui demandent à être éclairés ultérieurement.

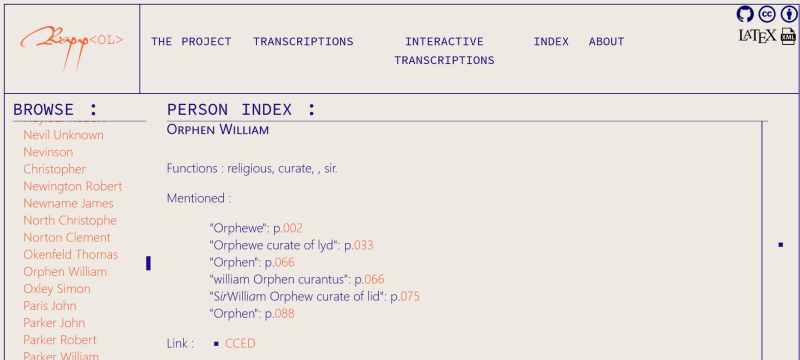

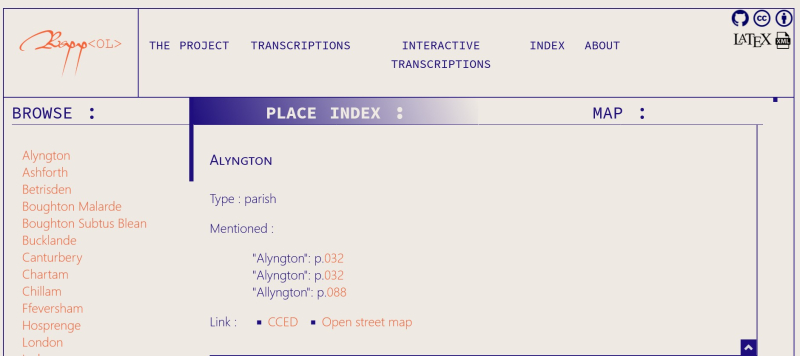

Pour faciliter notre travail d’identification des individus et des lieux, et construire ces index, nous avons utilisé des bases de données en ligne spécialisées, particulièrement celle du Clergy of the Church of England Database (CCED)28 et celle de l’Oxford Dictionary of National Biography (ODNB)29. En utilisant les numéros d’identification attribués par ces bases de données aux différents individus qu’elles répertorient, les entrées d’index de RePPOL peuvent renvoyer directement l’utilisateur vers ces sites (figure 5). Pour les toponymes identifiés (villes, paroisses ou autres), nous renvoyons, le cas échant, au CCED, mais nous utilisons également les données GPS pour localiser ces lieux sur OpenStreetMap (figure 6)30. L’encodage ainsi produit doit permettre, à l’avenir, de produire à partir de l’édition RePPOL des visualisations géographiques ou des analyses de réseaux.

Figure 5 : Exemple de balisage sémantique pour l’indexation des noms propres, ici William Orphen

Figure 6 : Exemple de balisage sémantique pour l’indexation des toponymes, ici Alyngton

L’index qui nous apparaissait comme le plus important pour nos recherches était un index thématique. Celui-ci aurait permis de localiser dans le manuscrit les différentes occurrences de telle ou telle pratique ou croyance religieuse (purgatoire, images, Vierge…), ou encore la mobilisation de telle ou telle notion politique (sédition…). Or, ce balisage se révéla très ardu à opérer. Une nouvelle fois, les ingénieurs ont proposé un balisage automatique par la sélection de quelques mots qui nous paraissaient pertinents (« image », « statue », « sédition »…). En phase de test, l’échec fut encore plus marqué que pour le balisage sémantique. En effet, ce n’était pas tant l’occurrence d’un mot qui était significative ou intéressante que l’usage qui en était fait et sa position dans son contexte d’utilisation. Techniquement, le seul balisage thématique viable ne pouvait être correctement fait que par Aude de Mézerac-Zanetti et moi-même car il relevait plus d’une interprétation du texte que d’un simple acte technique neutre. Or cela ne pouvait être fait qu’au prix d’un très long travail de discussion, d’harmonisation et de systématisation. Ce projet d’index et avec lui l’encodage thématique ont donc été abandonnés.

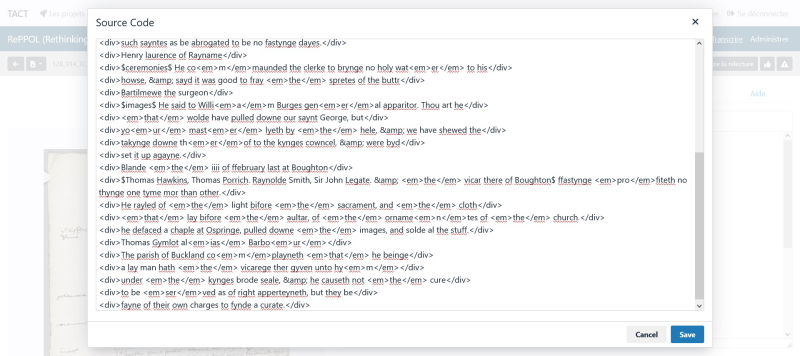

Dans les premiers temps du projet, nous avions envisagé de confier une partie de ce balisage (dates, noms, parties saillantes de la structure) aux étudiants transcripteurs. La plateforme TACT offre, en effet, une interface relativement simple de balisage, avec un système de boutons configurables. Cependant, les étudiants avaient la plus grande difficulté à faire en même temps le travail de transcription et celui de balisage. Ils ne pouvaient acquérir simultanément les compétences nécessaires à l’une et à l’autre. Oublis et erreurs étaient nombreux. Nous avons donc demandé aux étudiants de se concentrer sur la seule transcription du texte. Une autre raison justifiait cet abandon. Le système de boutons de TACT est adapté à un balisage sémantique ou formel très basique, mais il ne l’est pas pour un document complexe comme l’est le ms. 128. Nous avons donc adopté un système hybride : l’essentiel du balisage général de la « structure » du manuscrit (sauts de lignes, notes marginales, ajouts au texte…) s’est fait dans TACT, mais sans utiliser les boutons préprogrammés par la plateforme. Aude de Mézerac-Zanetti et moi-même avons, lors des transcriptions et des relectures, posé les balises en agissant directement sur le code source de chaque page (figure 7). Cette procédure de codage était beaucoup plus efficace, mais aussi beaucoup plus fastidieuse. Le reste du balisage (essentiellement le balisage sémantique nécessaire aux index) s’est faite en dehors de TACT à partir de l’XML.

Figure 7 : Un exemple de page de code-source sur TACT, permettant d’encoder directement les balises

Cet article entendait exposer les principales questions qui sont apparues durant l’élaboration et la conduite de ce projet hybride associant enseignement et recherche qu’est RePPOL. Nous sommes revenus sur les problèmes de conception auxquels nous avons été confrontés ainsi que sur les difficultés à articuler versants technologique et académique. Les outils numériques les plus adaptés aux objectifs pédagogiques du projet n’étaient, par exemple, pas nécessairement les plus pertinents pour la production de savoir scientifique.

Codiriger RePPOL nous a certes permis d’acquérir les bases théoriques et pratiques indispensables à la participation active au sein d’un projet d’humanités numériques, tant pour le volet scientifique que pour le volet technique, mais cela nous a également conduit à nourrir une réflexion méthodologique quant à la construction et la publication des données dans le cadre de telles recherches. Les quatre années du projet nous ont permis de réfléchir, à nouveaux frais, à la façon de travailler collectivement à la construction du savoir.

Tenir ensemble les versants scientifiques et techniques du projet nécessitait de construire un dialogue serré entre les différents membres de l’équipe. Les ingénieurs nous posaient des questions, nous proposaient des solutions mais ils avaient parfois du mal à percevoir en quoi leurs instruments contraignaient notre recherche et la façon de produire l’édition scientifique finale. En retour, il était difficile de dialoguer avec les ingénieurs qui nous entouraient, non pas tant pour faire comprendre ce que nous voulions, mais pour exprimer nos désirs conformément à ce qu’il était techniquement possible de faire tant en termes de temps passé (est-ce que telle demande va prendre quelques minutes ou plusieurs heures à être réalisée ?) que technologiquement (qu’est-ce qui est faisable et avec quels instruments ?).

Le problème est désormais celui de la pérennité du site hébergeant RePPOL, ou, en tout cas, de son enrichissement. Adrien Mével a achevé son stage au début de l’année 2023 et est désormais employé par la plateforme Cairn. Quant à la MESHS, elle a changé de politique au cours de l’année 2022 : redevenant un simple financeur de projets, l’institution s’est séparée de ses ingénieurs, dont les deux personnes qui participaient depuis le départ au projet RePPOL. Dès lors, nos compétences techniques étant trop limitées, nous nous rapprochons d’Huma-Num pour faire migrer la plateforme de la MESHS.