Delphine Hyvrier : Tu es artiste plasticien. Tu as fait tes études à Paris et à Reykjavík. Le concept de paysage que tes personnages arpentent, sondent, cultivent est au centre de tes films. En juin dernier, pendant la journée d’étude, tu nous as raconté l’influence du romantisme allemand et l’importance de ton parcours en Islande. Est-ce que tu pourrais revenir sur la façon dont les écrivains allemands t’ont influencé ? Et plus tard, comment le contexte islandais, dont tu évoquais la géographie et l’histoire, t’a permis de reformuler et de problématiser ces questions ?

Étienne de France : En première année de licence d’histoire de l’art à Paris, j’ai découvert le travail d’un peintre qui s’appelle Philipp Otto Runge, qui est de la même génération que Caspar David Friedrich et qui s’est formé comme lui à Copenhague. Je l’ai découvert grâce à une professeure d’histoire de l’art, Julie Ramos, qui enseigne à l’université de Strasbourg. Elle est spécialiste, notamment, du romantisme allemand et elle a fait sa thèse sur le rapport entre Runge et la musique. Ce qui m’a beaucoup intéressé chez ce peintre, c’est d’abord son approche théorique du paysage, assez mystique par certains égards (dans la lignée d’une mystique allemande qui date du xvie et du xviie, dont Jakob Böhme est un des plus grands représentants). Runge a théorisé l’avènement d’une peinture de paysage succédant à la peinture d’histoire. Il s’agissait d’un renversement du motif central du sujet du tableau : ce n’est plus l’élément historique, mais le paysage qui importait. Je suis loin d’être un spécialiste de Runge et de son approche du paysage, mais son œuvre m’a transformé. En réalité, Runge m’a touché en raison de l’intérêt sous-jacent que j’avais pour la photographie et pour la poésie. C’est grâce à lui que j’ai découvert également Novalis et Les disciples à Saïs qui a été une sorte d’ouverture esthétique et peut-être spirituelle. Je pense que c’est cette lecture qui m’a amené à Borges parce que Novalis résonne avec ces auteurs sud-américains. Ce sont des liens que j’ai découverts plus tard, et qui m’intéressent beaucoup. Un écrit de Runge m’a par ailleurs particulièrement marqué. Dans une lettre à son frère, Runge lui confie qu’il a le projet de faire des peintures pour une église ; cela est commissionné, si je me souviens bien, par un comte polonais. Ce projet ne contient pas uniquement des peintures, mais il se forme aussi de poèmes de Ludwig Tieck ainsi que d’une musique composée par Ludwig Berger. On y perçoit l’émergence de la Gesamtkunstwerk, l’art total, qui était déjà en naissance avant Wagner, avant l’arrivée du cinéma. Ce lien entre poésie, arts visuels – je ne suis pas peintre, mais c’est la vidéo et la photographie qui m’intéressaient déjà – et la musique m’a captivé dans l’œuvre de Runge. C’est à partir de cette triade de supports que j’ai, d’abord, envisagé les Beaux-Arts en Islande : la musique, la pratique visuelle et la poésie.

Et en arrivant en Islande, c’est mon lien au romantisme qui m’a permis de faire une opposition entre nature et paysage. C’est un peu binaire, certes, mais c’est la façon dont je l’abordais à ce moment-là. J’étais déjà allé en Islande plusieurs fois et j’avais, il faut le dire, une vision « post-adolescente », un peu idéaliste du paysage islandais. C’est pour cette raison que l’abstraction ou le all over m’intéressaient, que ce soit en peinture ou en photographie. J’avais un travail qui était en réalité divisé entre une production vidéo ou photo, où j’essayais de travailler en abstraction que ce soit au niveau du son ou de l’image pour exprimer la nature en tant que « processus de forme », et une production beaucoup plus composée comme des « paysages ». Peut-être que ces distinctions et classifications viennent aussi de mes études en histoire de l’art. J’ai toujours été admiratif de l’école d’Helsinki ou l’école allemande de Düsseldorf, avec des photographes et des artistes comme Berndt, Hilla Becher et puis Andreas Gursky, qui a une approche de la photographie avec de très grands formats, extrêmement picturaux. J’ai postulé aux Beaux-Arts de Reykjavík, mais j’avais aussi pensé postuler à Düsseldorf.

Il est important de mentionner que pendant mes trois premières années d’études, la crise économique est arrivée (en 2007-2008) et je pense que ça a eu, pour moi, un rôle d’éveil politique, en tout cas sur des questions économiques. Ce n’est pas que je n’avais pas de conscience politique auparavant, mais je me concentrais sur des questions plus spécifiquement liées à l’environnement et à la lutte des peuples autochtones. Le fait de voir le rapport absurde à la consommation et au crédit qui existait en Islande m’a permis de déconstruire, en quelque sorte, mes propres formes d’exotismes. Le fait de voir qu’il existait une surconsommation pré-crise, d’assister à la crise, à ce qui s’est passé, les manifestations, la chute brutale de la devise islandaise, l’effondrement de l’immobilier et ces quartiers entiers qui restaient à moitié construits, m’a beaucoup marqué. Cette expérience a provoqué un changement dans mon travail qui m’a incité à lire des auteurs que j’avais mis de côté quand j’étais en histoire de l’art. Les théories situationnistes m’intéressaient beaucoup auparavant, mais c’est finalement, en voyant ce contexte politique en Islande que j’ai redécouvert et étudié plus en profondeur Guy Debord ou Foucault, et j’ai commencé à lire les écrits de Tiqqun, du Comité invisible et de Jacques Rancière. Lors de mes études, je m’étais déjà informé sur l’état de la nature islandaise, fortement dégradée par l’extractivisme. Il faut savoir qu’à cette période, il y avait d’immenses projets de barrages hydrauliques dans ce pays et une prise de conscience nationale de ces enjeux environnementaux, notamment avec l’ouvrage extrêmement important d’Andri Snaer Magnason Dreamland de 2006. J’avais d’ailleurs fait un petit retable photographique sur la construction de ce barrage immense et très controversé qui s’appelle le Kárahnjúkar et contre lequel il y a eu beaucoup d’activisme.

Par la suite, et dans une forme de continuité, j’ai créé des travaux très liés à l’architecture et à la question du transport en Islande. J’ai réalisé un diptyque qui s’appelle Icelandtrain et Icelandtraincity. La question d’Icelandtrain c’est de comprendre comment les techniques de storytelling, qu’on l’utilise en politique ou en entreprise, récupèrent des notions liées au paysage, à la nature pour les transformer en outils de marketing et de publicité. Par exemple, au moment de la crise de 2007-2008, la compagnie nationale d’avion Icelandair avait réorienté l’identité de sa marque, à partir d’éléments relevant de l’histoire et de la configuration naturelle du territoire islandais : les avions de la flotte portaient le nom de volcans, les serviettes en papier dans le vol racontaient des anecdotes un peu absurdes sur les voyages vikings. Icelandtrain est aussi une réflexion sur l’impact des transports aériens et routiers en Islande. L’œuvre pointe l’absence de solutions de transports plus « durables » comme le train. À la suite d’Icelandtrain, j’ai réalisé Icelandtraincity. Il s’agissait d’abord d’un projet de sculpture et de posters, puis cela a évolué comme une série de travaux et d’études interdisciplinaires entre art, architecture et urbanisme. C’est un projet qui s’est fait en réaction à la crise de l’immobilier en Islande, conséquence de la crise des subprimes aux États-Unis. Pouvoir voir les conditions dramatiques de cet événement en Islande, et réaliser qu’il s’agissait d’une crise engendrée par le capitalisme et le néo-libéralisme, m’a donné l’idée de faire ce projet d’architecture dystopique où l’Islande déciderait d’avoir des mégastructures sur rail, utilisant toute leur énergie hydraulique. Finalement, je pense que mon séjour en Islande m’a permis d’avoir une approche beaucoup plus critique sur les problématiques économiques, politiques, coloniales, des problématiques au cœur des questions de nature et de paysage.

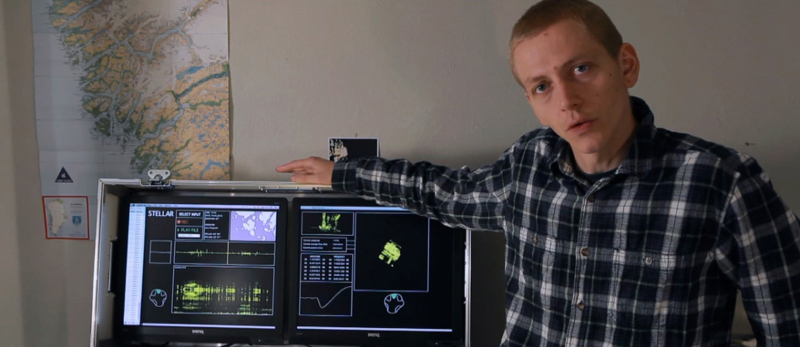

D.H. : Tu décris Tales of a Sea Cow (2012) comme un tournant dans ta pratique. À mi-chemin entre le documentaire et la fiction, on y voit une équipe de scientifiques inventer des techniques inattendues pour retrouver la trace de la rhytine de Steller, un mammifère marin disparu. Qu’est-ce que ce film t’a permis de formaliser ?

É.F. : Tales of a Sea Cow m’a permis d’articuler un objet vidéo conséquent avec une série de travaux comprenant sculptures, photographies, écrits, installations. Cela constitue un ensemble, un « body of works » qui peut être montré comme un tout ou exposé de façon plus modulaire. Depuis, je travaille souvent de cette manière, autrement dit sur des projets qui vont durer plusieurs années – en moyenne trois ans – et pour lesquels il y a un objet central de type narratif. Cela peut être un film, mais aussi un écrit ou un poème, une œuvre graphique ou une installation. Dans Tales of a Sea Cow, il y a un film d’environ 50 minutes, accompagné de différents travaux plastiques et d’installations. Aujourd’hui, je parle de « séries de travaux » quand je présente The Green Vessel ou Tales of a Sea Cow. Tales of a Sea Cow m’a appris aussi à comprendre ce que cela exige de faire un film : le temps que cela prend ou comment fonctionne la production. Avant ce premier film, je n’avais pas vraiment l’intention de m’engager dans une production filmique ou de cinéma. Si j’avais une connaissance de l’histoire du cinéma, et que j’admirais des réalisateurs comme Peter Watkins ou bien sûr Andreï Tarkovsky, je n’avais pas l’objectif, que certains artistes ont depuis très tôt, de faire des films. C’est vraiment en commençant à écrire Tales of a Sea Cow et grâce notamment à un monteur islandais devenu un ami, Sigurdur Eythorsson que je me suis lancé. J’ai terminé mon diplôme aux Beaux-Arts de Reykjavík en 2008 et c’est le moment où j’ai commencé à écrire un scénario, et puis peu à peu à apprendre les techniques de production et de financement d’un projet. Tales of a Sea Cow a finalement a été tourné en 2011 et puis achevé en 2012. Tales of a Sea Cow m’a permis de formaliser certaines recherches que j’avais initiées, notamment à travers ma pratique de la vidéo et puis de la performance audiovisuelle entre 2008 et 2010, de comprendre où pouvaient se situer des espaces entre cinéma et arts plastiques. Il y a bien sûr un réseau, une économie propre pour faire des films de plasticien et Tales of a Sea Cow m’a permis de mettre en place des méthodologies, des techniques sur le fait de faire des films dans des contextes où l’improvisation se révèle si importante.

Étienne de France, Tales of a Sea Cow, (vidéo still), HD vidéo, couleur et stéréo, 58 min, 2012.

Marie Bouchereau : Tu es intervenu lors de la journée d’étude « De quoi la nature est-elle le nom ? » le 2 juin dernier. Cet événement avait notamment pour objectif d’interroger la pertinence et le sens du terme « nature », tel qu’il est utilisé et pensé dans les arts et les lettres. Comment te situes-tu par rapport à cette notion ? Comment te places-tu au sein des débats contemporains qui la concerne ?

É.F. : C’est vrai que pour moi, c’est une notion qui a beaucoup évolué et je pense qu’aujourd’hui j’ai beaucoup moins de certitudes que j’en avais, et c’est très bien ainsi. En intégrant les Beaux-Arts, j’avais vraiment cette vision dichotomique de nature/paysage, avec la question du paysage comme quelque chose d’historique, de construit, et puis, la question de la nature comme quelque chose de beaucoup plus chaotique, avec des formes, des processus, etc. Dans Tales of a Sea Cow, je pense que je vais déjà contre cette division puisqu’on voit bien l’interpénétration des mondes humains, des mondes animaux, des mondes aquatiques et des mondes atmosphériques (puisque c’est une histoire qui parle d’ondes, de messages qui passent à travers l’air). Je pense que la deuxième évolution majeure de ma relation avec la notion de nature a été permise grâce à The Green Vessel (2016). C’est à ce moment-là que je me suis mis à m’intéresser plus particulièrement à l’anthropologie et que j’ai commencé à lire des penseurs autochtones. Le fait d’être en résidence en 2016 dans l’université de Massey où il y avait des professeur·es et des artistes maoris pendant la réalisation de The Green Vessel a été d’ailleurs très formateur. J’y ai rencontré par exemple des artistes, penseurs, penseuses et activistes passionnant·es comme Shannon Te Ao, Huhana Smith et Ngataiharuru Tapa.

Puis je suis parti au Chili trois années de suite pour une résidence et un projet avec la Fundación Mar Adentro en Araucanie, sur le Wallmapu, le territoire des peuples Mapuches. Pendant ce temps réduits, j'ai tenté d'apprendre, avec modestie, ce que je pouvais de la cosmovision mapuche. J’ai pu par ailleurs tisser des liens avec le poète Leonel Lienlaf. Après mon premier séjour au Chili, j’ai eu l’opportunité de partir aux États-Unis pour une résidence, cette fois avec la fondation Flax. Et c’est dans ce cadre que j’ai réalisé ce projet de recherche et de film Looking for the Perfect Landscape (2017). L’intention de ce film c’était de tenter de déconstruire la notion de paysage à travers la perspective mohave, un peuple autochtone vivant à la frontière de l’Arizona et de la Californie. Looking for the Perfect Landscape a encore fait imploser un peu plus ma conception de ces notions de paysage et de nature. J’ai beaucoup de mal à les définir aujourd’hui. Pour la notion de nature, tout d’abord, je ne pense pas qu’on puisse parler de nature au singulier, sauf dans un contexte de philosophie ou de pensée occidentale. De mon point de vue qui est un héritage de dialogues, rencontres, lectures, mais aussi d’éléments que je sens, ou éprouve. Je ne vois pas la différence entre l’homme et les natures, entre les bactéries et l’humanité, par exemple. C’est pour cela d’ailleurs que dans The Green Vessel, je postule que le phénomène même du storytelling, la tradition du récit, est un phénomène analogue à celui de la photosynthèse. En fait, s’il n’y avait pas eu de photosynthèse, de toute façon, il n’y aurait pas d’humanité. Il n’y aurait pas tout ce continuum évolutif qui nous permet aujourd’hui d’échanger des récits. Je fais évidemment un raccourci trop rapide, mais c’est en substance ce que j’essaie de dire dans le développement un peu métaphysique du film. Le film The Green Vessel montre finalement mon parcours. Il s’agit d’un scientifique blanc qui a sa méthodologie et ses convictions, même si c’est une personne ouverte. Finalement, ses connaissances et certitudes se désagrègent peu à peu et d’autres savoirs s’interpénètrent en lui.

Étienne de France, The Green Vessel (vidéo still), HD vidéo, couleur et son 5.1, 53 min, 2019.

Étienne de France, Looking for the Perfect Landscape (vidéo still), HD vidéo, couleur et stéréo, 45 min, 2017.

J’ai enfin lu très récemment le livre de Lynn Margulis et Dorion Sagan, L’univers bactériel (1986). C’est un petit livre magnifique qui me renforce dans le fait de penser le processus de photosynthèse comme impulsion et véhicule narratif. Le livre du chaman yanomami Davi Kopenawa La chute du ciel (2014), écrit avec l’anthropologue Bruce Albert est aussi une référence majeure pour moi sur ce sujet. Il y a un moment extraordinaire dans ce livre où Davi Kopenawa parle des « arbres chants » couverts de lèvres, les arbres amoha hi. Les chants des esprits xapiri auxquels ont accès les chamans, qui contiennent les mythes et récits Yanomami proviennent de ces arbres très anciens. Recouverts de lèvres, leurs troncs sont composés de multiples de bouches qui chantent des mélodies infinies qui ne se répètent jamais. L’auteur parle des merles qui apportent au peuple les feuilles couvertes de dessins de ces arbres à chants, sources de paroles et récits dans les mémoires et les langues. Je trouve que ce que l’on découvre sur la photosynthèse ou plus récemment sur la communication végétale montre que les cosmovisions autochtones, les mythes et la science sont très complémentaires.

Même si aujourd’hui, il y a tant de destruction écologique et d’inégalités sociales, il y a aussi une diversité de points de vue qui émergent. Je pense que les perspectives décoloniales, les savoirs situés, les multiplications des points de vue, des récits et des savoirs ouvrent des perspectives passionnantes.

M.B. : Tu as présenté lors de la journée d’étude trois films appartenant à un cycle : Looking for the Perfect Landscape, The Green Vessel et Champ (2020). Comment expliquer la cohérence de ce cycle ? Peut-on néanmoins constater des évolutions ? J’ai pu remarquer que Champ opposait aux vues panoramiques du paysage, très présentes dans Looking for the Perfect Landscape des plans très rapprochés, afin de montrer notamment l’évolution des plantations du champ suivant la saison. Ta manière de filmer le paysage et ce qui l’anime a-t-elle évolué au cours du cycle ou as-tu décidé de filmer différemment certains lieux ? C’était un choix par rapport au sujet ou était-ce toi qui avais évolué artistiquement dans la manière de filmer ?

Étienne de France, Champ (vidéo still), HD vidéo, couleur et stéréo, 58 min, 2020.

É.F. : Il existe des liens très forts entre ces trois films. Ces trois projets, pour des questions de temps et de production, se sont faits dans une même période. Chacun à sa façon interroge la notion de paysage. On y trouve en particulier un questionnement sur l’extractivisme (par la présence de barrages, des centrales solaires) et sur l’agriculture. La réserve où vivent les Mohaves, la Colorado River Indian Tribes (entre Arizona et Californie), présentée dans Looking for the Perfect Landscape, pratique aujourd’hui l’agriculture intensive (par coton ou luzerne), imposée par le pouvoir fédéral après la construction des barrages sur le Colorado. Les Mohaves sont un peuple d’agriculteur·ices, mais leur agriculture n’avait rien à voir avec celle-là, il s’agissait d’une agriculture fluviale, de crue et décrue. Dans Champ, on suit dans le sud de l’Yonne, deux frères agriculteurs Philippe et François Camburet, avec une pratique biologique respectueuse, même si bien sûr ils utilisent des machines massives. Ce n’est pas une dénonciation naïve sur le machinisme agricole, mais plutôt un constat, un regard sur les méthodes de travail et leurs effets.

Le fait de filmer en contexte mohave m’a fait me poser des questions sur les attachements que l’on peut ressentir ou non à une terre. J’ai débuté le montage de Champ en revenant des États-Unis. Je crois que c’est le fait d’avoir vu certaines choses aux États-Unis, par exemple la relation au désert – d’ailleurs un terme qu’il faudrait également déconstruire – qui m’a interrogé quant aux conséquences de l’agriculture intensive, de l’érosion et de la pollution des sols en France, mais aussi quant à l’évolution de ces espaces et de ses éléments vivants (animaux, géologiques, bactériologiques) dans le temps long.

Du point de vue artistique, il y a une évolution du traitement du son et de la musique dans Champ. Le fait d’utiliser uniquement des ambiances et des voix off (et donc pas de musique) était une décision forte, mais qui s’est imposée très rapidement, à l’inverse de Looking for the Perfect Landscape, où la musique joue un rôle très important. Déconstruire la notion occidentale de paysage au cinéma (dans un cadre colonial : uniformisé, spectaculaire, empreint de wilderness et d’appropriation culturelle et territoriale) se pose en termes de plans, cadrages, de rythme, mais bien sûr aussi en termes de musique et de son.

Du point de vue de la narration, dans The Green Vessel et un peu dans Looking for the Perfect Landscape, il y a souvent cette question de la fiction, de la réalité et de la narration. Et dans Champ je m’en détache davantage. Champ, constitue, à la différence des deux autres films, une forme intime, dans un territoire que je connais bien, avec lequel j’ai tissé des liens depuis que je suis enfant. J’essaie de m’opposer à une vision hypercartographique : c’est un autre point sur lequel se focalise ma critique d’une approche du paysage à travers l’uniformisation, la rationalisation, et une forme de sublime commercial. Il m’importait de montrer, d’exprimer ce champ et cet espace, dans une approche sensible du territoire. Si The Green Vessel et Looking for the Perfect Landscape sont beaucoup plus narratifs, Champ aborde la narration à partir d’autres points de vue et sensibilités : ceux d’êtres humains, d’autres animaux et des végétaux. On y voit, au mois de juin, une multitude de vies, d’entités qui se succèdent et que l’on peut comparer à la succession des couches géologiques… J’aime beaucoup les paroles de Philippe, l’un des deux agriculteurs, qui parle de la dimension cosmique de l’espace de ce champ. Emanuele Coccia l’a très bien évoqué dans son superbe livre La vie des plantes. Une métaphysique du mélange (2016) : j’apprécie beaucoup sa pensée sur la non-différence entre la terre, l’air, le ciel, le soleil et le cosmos. Et donc, s’il y a une évolution entre ces trois films et série de travaux, j’aime bien les penser comme un cycle.

D.H. : Est-ce que tu pourrais nous raconter la façon dont tu as commencé à travailler sur Looking for the Perfect Landscape ? Je pense au cadre de ta résidence à Flax, mais aussi au travail de coécriture que tu as entrepris avec l’aide de David Harper et Jamahke Welsh. Peux-tu nous parler de ces deux personnes ? Qui sont-elles, comment les as-tu rencontrées, et comment avez-vous travaillé ensemble ?

É.F. : J’ai été invité par la directrice du programme de résidence de Flax, Anna Milone. On avait l’intention d’établir un dialogue avec des personnes autochtones sur la notion de paysage et de penser un film, un projet à partir de ces échanges. Je voulais déconstruire la notion de paysage que l’on peut avoir du Sud-Ouest américain : une vision du désert « monoforme », pour reprendre un terme de Peter Watkins. C’est une vision du paysage comme spectacle, vu par le prisme du western, du fantasme de la route 66, en fait du road movie et du road trip. Des productions d’artistes ou de cinéastes autochtones m’ont fait découvrir une autre approche de ces territoires. Je pense en particulier à un artiste hopi, Victor Masayesva Junior. Il m’a permis d’envisager autrement la narration de ces espaces.

En amont de cette résidence basée à Los Angeles, j’ai fait des recherches et j’ai pris connaissance de ces conflits qui existaient à propos des centrales solaires construites sur des territoires à l’extérieur des limites imposées par les réserves des peuples autochtones, mais qui se situent néanmoins sur leurs territoires aborigènes ou ancestraux. Pour le projet de centrale solaire Genesis, des études préliminaires d’archéologie préventive ont révélé un site très important daté de la préhistoire (jusqu’à environ 10 000 ans avant notre ère), avec de multiples céramiques, mais aussi des restes humains, qui montrent des traces d’inhumation et d’incinération. Il y a eu une action en justice d’une confédération de nations tribales pour modifier l’impact de ce projet sur cette zone. L’action n’a pas abouti, ce qui a été un véritable traumatisme pour les différentes nations tribales.

Je pensais que ces conflits montraient une toute autre vision des paysages de déserts et des infrastructures massives qui engendrent parfois l’admiration ou des sentiments de sublime. Je suis entré en contact avec David Harper qui, à l’époque, était le porte-parole mohave de Colorado River Indian Tribes et qui s’était engagé fortement contre ce projet de centrale solaire. Colorado River Indian Tribes réunit les Mohaves (qui sont le peuple qui a toujours été présent historiquement à cet endroit) ainsi que trois autres peuples : les Chemehuevis, qui occupent également depuis très longtemps le territoire, les Navajos et les Hopis – que le pouvoir fédéral a relocalisés après la Seconde Guerre mondiale sur ces mêmes territoires. David Harper était porte-parole de cette nation et aussi directeur de l’Office de protection du patrimoine : un organisme qui est chargé de la protection du patrimoine à l’intérieur et à l’extérieur de la réserve. C’est à travers une série de documentaires commissionnés par le Autry Museum à Los Angeles, portant sur les peuples autochtones de Californie et les connaissances écologiques traditionnelles (traditional ecological knowledge) que j’ai découvert la parole de David Harper. J'ai appelé David directement à partir du contact sur le site Internet gouvernemental de Colorado River Indian Tribes et c'est alors que l’on a commencé à échanger. Je lui ai présenté la résidence avec Flax, mon intention de faire un film sur la question du paysage à travers la perspective mohave et d’évoquer la problématique des centrales solaires. On s’est donné rendez-vous dans un restaurant au sud du territoire de la Colorado River, à Blythe, et je lui ai exposé mon projet. Je n’avais aucune envie de faire un documentaire spectaculaire type Vice, ou de créer quelque chose qui serait une autre forme d’extraction avec laquelle je repartirais. Je pense qu’il a compris mon intention, et m’a invité à venir y passer du temps . Avec ma compagne, qui travaillait avec moi sur ce projet, nous avons passé une dizaine de jours à rencontrer des personnes, visiter des sites, sans pression de production ou de tournage. Lorsqu’on a retrouvé David sur le parking du casino de la réserve, il était surpris qu’on n’ait pas une équipe de tournage avec nous. Mais ce temps de discussion était avant tout essentiel, pour pouvoir établir une plateforme d’échange.

J’avais fait certes beaucoup de recherches préliminaires sur le contexte et l’histoire mohave, mais les échanges n’étaient pas toujours faciles, surtout avec les personnes de mon âge, bien sûr méfiantes de mes démarches qui auraient pu relever de l’appropriation culturelle. Finalement, David m’a présenté un groupe de personnes de ma génération qui pratiquaient le bird singing1. Je m’intéressais beaucoup à cette tradition très importante pour les Mohaves, mais aussi pour beaucoup de peuples autochtones californiens. Je n’avais pas envie de les filmer directement, donc j’ai présenté mes intentions et expliqué ma présence ; on a d’abord beaucoup parlé. C’est dans ce contexte que j’ai rencontré Jamahke, la personne que l’on suit dans Looking for the Perfect Landscape. On a sympathisé de façon très spontanée, on s’est revus. J’ai proposé à Jamahke mon projet de film et je lui ai demandé s’il voulait participer. Il a généreusement accepté.

J’ai commencé par écrire un scénario en relation à ce qui m’avait été donné de voir pendant ce premier séjour, et on a fait des allers-retours avec David sur le scénario. En termes de co-création, on écrivait à distance, en échangeant régulièrement par mail ou par téléphone. J’ai écrit le premier scénario que je lui ai envoyé. Il m’a fait des retours et des suggestions. J’ai procédé de la même manière avec Jamahke. C’est une co-écriture qui s’est faite de façon assez spontanée et qui s’est poursuivie pendant tout le processus de tournage.

D.H. : Tu as donc fait deux mois de préparation et un mois de tournage ?

É.F. : Ça a été plus rapide que cela : plutôt un mois de préparation après le premier séjour et une semaine de tournage fin juin. On avait les moyens financiers d’un projet d’art, pas de film, et des conditions qui exigent de la flexibilité et de l’improvisation. Le tournage a été assez court. On n’a pas scénarisé de dialogues. On avait une structure, un synopsis détaillé, et des pistes de dialogues pour les différentes scènes. En amont du tournage, j’ai trouvé une équipe de production qui était aussi autochtone. J’ai rencontré un chef opérateur et cinéaste navajo vraiment unique : Blackhorse Lowe. On s’entendait très bien du point de vue esthétique et cinématographique. On aimait tous les deux Andreï Tarkovski et Michelangelo Antonioni. Durant le tournage, j’étais guidé à la fois par Blackhorse, le chef opérateur et Jonathan Sims, le preneur de son qu’il avait choisi et qui lui était pueblo Acoma. Leur présence et leurs conseils m’ont permis d’apprendre à filmer dans un contexte autochtone.

Je pense qu’il y a plusieurs niveaux d’apprentissage : en amont, et puis pendant la production. Cela n’était pas un scénario que nous exécutions et filmions. Beaucoup de contenu a émergé de nos rencontres et débats sur place. Tensions, fatigues, incompréhensions parfois, doutes, mais aussi beaucoup de plaisir et de réciprocité ont marqué ce tournage. Je crois que cette notion de difficulté ou plus précisément de fragilité dans le processus de tournage est très importante pour ma pratique que je qualifie de « films en émergence ».

Ensuite, sur la phase de montage, j’ai envoyé plusieurs versions pour savoir si mon travail convenait ou pas. Les retours ont été assez positifs. Il est important de mentionner que, si le film fait environ 45 minutes, j’ai aussi monté de façon séparée tous les entretiens dont on voit des extraits dans le film. Ces entretiens complets sont des objets beaucoup plus documentaires et des archives. On a écrit un contrat avec les autorités tribales et des copies du film ont été données à la bibliothèque et au centre d’archives. La partie des rushes filmés sur le territoire de la réserve et tous ces entretiens constituant des archives ont été transmis et sont conservés dans les institutions de la réserve. Créer ces archives en plus du film m’a semblé absolument essentiel.

M.B. : Ce que je trouve intéressant dans ta manière de filmer, c’est ta capacité à attirer notre attention sur les traces que porte un paysage, en ôtant du champ une présence humaine physique ; elle ne subsiste que sous la forme d’une voix off.

É.F. :Lors de la présentation du film à Paris, j’ai eu une discussion avec T.J. Demos et il m’avait posé une question qui était vraiment très intéressante. Il disait que dans Looking for the Perfect Landscape, il y avait une certaine esthétique caractérisée par le fait que les personnages soient empreints d’une sorte de solitude parfois mélancolique. Et il m’avait demandé si cela ne contribuait pas finalement à reproduire une forme d’esthétique de la disparition de « l’Indien » vraiment très mortifère, qu’il y avait eu chez des photographes américains comme Carleton Watkins ou Edward Curtis. Il me disait qu’au contraire, dans les vidéos d’artistes autochtones contemporains, la notion du collectif est très présente.

Je lui ai répondu que je n’étais pas un artiste autochtone, donc je n’ai pas du tout la même histoire, la même expérience et je ne connais pas là-bas le même nombre de personnes non plus. Et je ne souhaitais en aucun cas m’approprier des formes collectives qui ne sont pas miennes. J’avais préféré me concentrer sur les personnes que j’avais pu rencontrer comme Jamahke, chez qui existaient des formes de solitude et de tristesse par rapport à la vie dans la réserve, aux menaces permanentes sur sa culture et sur la langue mohave. Ainsi, à partir du point de vue de Jamahke, on entrevoit d’autres appréhensions de son territoire, où coexistent sa réalité et sa trajectoire individuelle, ses dialogues avec les aînés, les traces du passé, et les strates du présent et du futur à venir.

En lien avec ces individus et collectifs se pose la question de la présence de la route, des barrages, des centrales, des zones urbaines. Le cinéma ou les images animées permettent, avec le son et le mouvement, de montrer cette présence humaine et des infrastructures au sein de ces espaces multiples. En ôtant une présence humaine physique comme dans Champ, elle peut être là autrement, on peut l’entendre ou la déceler dans les traces. Dans ce film, on se rend compte aussi qu’on entend et qui compose un tout avec l’espace du champ et les forêts environnantes : les bruits d’avion, le train qui passe juste à côté, des camions au loin, des cloches.

D.H. : On voit dans le film les intrusions violentes de la centrale solaire, d’un barrage, de la fameuse route 66, désacralisant et détruisant des sites extrêmement importants pour les Mohaves. Est-ce qu’il y a continuité entre ces récits de l’Ouest américain et ces aménagements ?

É.F. : Je pense que justement, c’est pour cela qu’on a une responsabilité en tant que plasticien ou auteur. Nous devons nous poser des questions sur la représentation que l’on fait des terres ou des espaces, que ce soit ici ou dans des géographies lointaines. Nous avons une responsabilité dans la façon de créer, reproduire des représentations spectaculaires de la nature, des relations simplistes ou simplificatrices du paysage. Cette notion de représentation en art a ses limites, peut-être que les notions d’expressions, d’émergence, de relations seraient plus pertinentes. La question se pose aussi en termes de dispositifs techniques. Au cinéma, on utilise souvent des techniques massives et même beaucoup trop intrusives. Il faut réfléchir à ces impacts et modifier nos comportements, et si on parle de nature ou de paysage, il ne faut pas seulement le faire en termes de représentations ou d’expression, mais aussi en termes de méthodologie.