Introduction

S’opposant autant au nouvel académisme scientifique de la musique qu’à une tendance au conservatisme qui se ferait jour à la fin des années 1950, Luigi Nono estime dans son premier essai « Présence historique dans la musique d’aujourd’hui » publié en 1957 que :

Ce qui donne vie à une œuvre d’art, ce n’est jamais qu’elle réponde à un principe schématique […], mais bien plutôt la synthèse (en tant que résultat dialectique) entre un principe et sa réalisation dans l’histoire, c’est-à-dire son individualisation à un moment historique déterminé, ni avant, ni après. (Nono, 2008a, 73)

Cette critique affirme alors ce que son Canto sospeso (1956) laissait entrevoir en germes un an auparavant : une conception musicale éminemment actuelle, revendiquant un lien indéfectible entre l’acte créateur et la situation sociale et philosophique de son temps. Cette « présence historique » se manifeste dès ses premières œuvres par un engagement communiste affirmé, tant dans sa vie personnelle que dans son art. Elle l’amène ainsi à concevoir des structures musicales singulières au profit d’une expressivité militante dirigée par le combat socialiste de l’après-guerre. Or, une telle ambition passe, selon lui, par la reconnexion sous une forme moderne de la musique avec le public, loin des préceptes bourgeois dans lesquels se serait cloisonnée la vie artistique de son temps. Aussi écrit-il dans « L’expression musicale dans la société contemporaine » :

L’engagement à élargir le nombre des auditeurs, le musicien le résout non en miroir concave ou convexe, mais de manière originale et autonome […] en dialectisant ses deux éléments, les idées et les moyens technico-linguistiques, tous deux dans leurs exigences et leurs propriétés particulières ; dans la prise de conscience responsable du conflit historique de son temps. Il est clair que le conflit historique fondamental de notre époque est caractérisé par la révolution socialiste qui se répand dans le monde. (Nono, 2008b, 187)

L’ensemble de sa démarche esthétique s’inscrit alors dans l’urgence de rendre aux classes opprimées leur voix, au moins du point de vue musical, afin de se prémunir d’une expression artistique décorrélée du contexte historique et social qui lui est contemporain. Or, selon Martin Mégevand, le fait que Nono érige son engagement politique comme invariant de l’acte compositionnel « s’accorde bien avec une conception substantielle de “la” communauté, qui repose sur le système de représentation du monde propre à l’idéologie communiste à laquelle il adhère » (Mégevand, 2020, 71-72).

Il apparaît néanmoins que le modèle collectif, que Nono défend dans ses écrits autant qu’il tente de le donner à voir et à entendre dans ses œuvres, ne peut être limité à une expression d’une idée communautaire. En effet, ses œuvres de maturité, où règnent le silence et la résonance de l’espace sonore, diffèrent des premières pièces où s’affirme la violence sonore de son militantisme enflammé (Gohon, 2022, 149-171). Dans cet article, nous tenterons donc de montrer comment le langage musical de Nono permet d’envisager une manifestation proprement musicale de l’exigence communautaire. Dans un premier temps, il s’agira de mettre en évidence, à partir d’Intolleranza 1960 et La Fabbrica illuminata (1964) les conditions d’émergence d’un « faire communauté », selon l’expression de Mégevand, dans la représentation collective de la lutte sociale. En interrogeant le dispositif compositionnel du Prometeo (1981-1984) par le prisme de l’idée de communauté défendue par Jean-Luc Nancy et reprise par Maurice Blanchot, nous tenterons ensuite d’identifier les conditions d’émergence d’une expérience de la communauté dans la construction du fait musical.

Du communisme au « faire communauté »

Parmi les notions principales qui caractérisent la pensée de Nono, la notion de communauté revêt une place particulière. Dans un entretien accordé à Enzo Restagno, il opère son récit autobiographique par pôles communautaires de penseurs, d’artistes et d’auteurs : « La nouvelle Weimar » (Nono, 1993, 52) constituée autour d’Arnold Schoenberg et de ses amis exilés d’Allemagne et d’Autriche (Hanns Eisler, Bertolt Brecht, Otto Klemperer, Lion Feuchtwanger, Thomas Mann…), la communauté de Darmstadt (Bruno Maderna, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen et lui) ainsi que les communautés de musiciens et de penseurs qu’il convoque ponctuellement dans ses différents cycles (selon lui, de trois œuvres chacun). Ainsi, Nono ne dresse jamais ni des écoles de pensée ni des ascendances pyramidales. Les réseaux de référence qu’il construit sont toujours hétérogènes. Ils se rencontrent dans un lieu qui leur permet d’exister sans pour autant les enfermer – car ne les contenant pas directement – dans un espace musical ou dans un langage restreint.

À partir d’Intolleranza 1960, cet esprit communautaire quitte la sphère culturelle de Nono pour se cristalliser dans les œuvres, autant comme système d’écriture que comme programme idéologique. Cette action scénique commandée pour la Biennale de Venise de 1961 marque un tournant dans le catalogue du compositeur. Première pièce attribuée à sa maturité artistique, elle pose en effet les fondations d’un langage musical éminemment engagé dans la mouvance communiste, renouvelant autant la construction du théâtre musical que celle du discours sonore. Ce projet naît de la nécessaire confrontation des narrations mises à l’œuvre par chaque dimension – sonore, dramaturgique, chorégraphique, scénographique – convoquée dans l’ouvrage. Dans son article « Possibilité et nécessité d’un nouveau théâtre musical », rédigé à la suite d’une leçon donnée en 1962 à Venise autour d’Intolleranza 1960, le compositeur insiste sur la confrontation nécessaire des langages dans la conception d’une expression artistique résolument moderne :

L’interdépendance continuellement redéfinie des différents éléments constitutifs du théâtre finit par briser le despotisme univoque d’une composante sur les autres : la musique sur le texte et la scène. Il n’y a donc plus de dépendance dans la collaboration […] mais une participation directe et simultanée. Un collectif de travail provoque, dans l’interdépendance des individualités technico-humaines différenciées, des rapports continuels et des choix fortement prégnants, précisément par le concours de la singularité des situations qui se libèrent et se potentialisent de la sorte. (Nono, 2008c, 139-140)

La vision du théâtre musical que revendique Nono n’est certes pas nouvelle. Néanmoins, l’insistance de la pluralité simultanée de l’expression associée à un régime de communication sans hiérarchie des discours visuels, littéraires et sonores qu’il défend donne lieu à un dispositif esthétique singulier. L’œuvre se réfère en effet au principe du théâtre défendu par Jean-Paul Sartre dans Un théâtre de situations (Sartre, 1973), situations qui ne régissent pas seulement l’articulation successive des éléments de l’action, mais qui se déclinent à la fois dans la scénographie de Josef Svoboda, dans les décors d’Emilio Vedova, dans la mise en scène de Václav Kašlík, dans le livret, ainsi que dans la musique. La dramaturgie d’Intolleranza 1960 repose ainsi sur la rencontre simultanée de toutes les dimensions artistiques à l’œuvre, toutes choisies pour leur capacité à développer de nouveaux moyens de représentation qui leur sont propres. Le contenu de l’œuvre tend ainsi à se situer au carrefour de ces discours superposés, dans l’écart des points de vue que crée leur confrontation, qu’aucune synthèse ne tente d’assimiler ou de dissoudre.

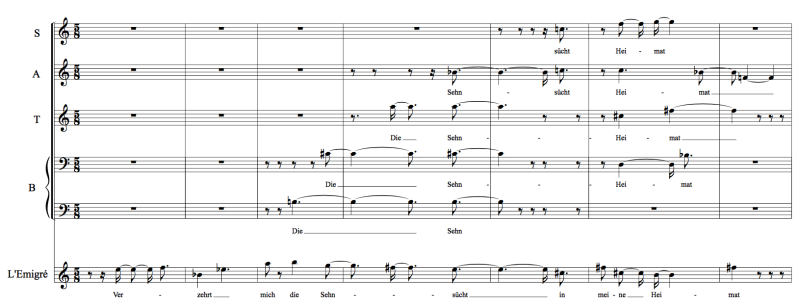

L’argument et le matériau littéraire s’inscrivent également dans cette logique. Le texte fait appel à un réseau vaste de fragments philosophiques, poétiques et documentaires : Henri Alleg, Brecht, Paul Éluard, Julius Fučík, Vladimir Majakovskij, Angelo Maria Ripellino et Sartre. Ces références forment ainsi un ensemble hétérogène articulé autour de situations se faisant écho : l’oppression et l’intolérance des systèmes politiques et sociaux, l’acte de révolte – individuel ou communautaire – et la prise de conscience collective afférente au sacrifice révolutionnaire. Le déroulement de la pièce reste toutefois adossé à une trame narrative supérieure qui raconte, en arrière-plan, l’histoire d’un émigré et de sa compagne, enchâssée dans l’évocation d’événements de luttes historiques. Les personnages n’échappent néanmoins pas à la couleur collective que le compositeur et ses collaborateurs esquissent à tous les niveaux de l’ouvrage. La désignation des personnages n’est en effet pas clairement définie : « un » émigrant, sa compagne, « une » femme, « un » Algérien et « un » torturé n’interagissent d’ailleurs pas au cours de l’action. Par ailleurs, la manière dont ces personnages sont mis en musique ajoute une strate collective expressive qui tend à dissoudre davantage le contour des personnages. Nono déploie en effet un ensemble de chœurs « d’amplification » qui remplit une fonction emphatique purement musicale, altérant l’intelligibilité dramaturgique pour souligner des états émotionnels ponctuels ou certains mots portés par le texte (figure 1). La collectivisation qui résulte de ce procédé marque ainsi une double signification : d’une part, elle déploie sa force expressive dans la « dépersonnalisation » des personnages du récit, qui ne sont jamais des protagonistes individuels ; d’autre part, la mise en résonance des voix, démultipliées de manière asynchrone, rappelle les événements exposés dans le drame à leur origine collective, partagée.

Figure 1 : Exemple de chœur d’amplification, scène 1, Intolleranza 1960

Intolleranza 1960 est ainsi construite sur une dérivation à tous les niveaux d’une dimension communautaire, qu’elle présente autant qu’elle re-présente. Elle se pose comme un espace dans lequel convergent des paroles individuelles qui se retrouvent, se collectivisent, s’indifférencient dans les résonances de lutte révolutionnaire qu’elles portent chacune à leur manière1. L’écriture musicale de Nono investit alors la périphérie de ces extraits singuliers, tirant sa discursivité du lien qui les unit et échappe partiellement au langage. Certes, l’œuvre prise dans le déploiement linéaire de son drame ne véhicule qu’une image restreinte de son idéal collectif, tout au plus une couleur communautaire qui ne risque pas – du moins pas encore – l’effondrement de ses structures expressives. Néanmoins, Intolleranza 1960 inaugure une tendance assumée dans la démarche esthétique du compositeur vénitien, dont la valeur programmatique tient à l’expression de « singularités » qui ne portent aucune individualité, mais s’inscrivent toujours dans un rapport de partage avec d’autres singularités. En ce sens, elle semble faire écho à la première définition de la communauté avancée par Nancy :

[la communauté] n’est pas seulement constituée d’une juste distribution des tâches et des biens, ni d’un heureux équilibre des forces et des autorités, mais elle est faite avant tout du partage et de la diffusion ou de l’imprégnation d’une identité dans une pluralité dont chaque membre, par là même, ne s’identifie que par la médiation supplémentaire de son identification au corps vivant de la communauté. (Nancy, 1990, 30)

En revendiquant un partage égal du récit par toutes les dimensions artistiques coprésentes, Nono charge son engagement militant d’une fonction structurelle dans son geste compositionnel, sous la forme d’une exigence communiste. Pour autant, l’idéal commun qui se fait jour ici n’offre pas encore les conditions d’émergence d’une véritable expérience communautaire, qui obligerait autant la forme qu’elle inviterait le spectateur à un rapport inédit dans l’écoute et la perception de ses structures. Intolleranza 1960 rompt certes avec une certaine conception souveraine du langage – Nono a en effet développé différentes versions pour qu’elles correspondent toutes à la langue du lieu de représentation2 – qui se répercute dans la mise en musique du texte. Cependant, la constellation de fragments littéraires et musicaux reste strictement agencée par rapport à une construction narrative linéaire, qui tend à s’imposer au spectateur de manière univoque et frontalement. Bien que l’action figure le passage de situations individuelles à des problèmes collectifs3, c’est ainsi l’ouvrage qui garantit la cohésion de son contenu, qui se livre au spectateur sans l’inclure dans son processus, à l’image de l’opéra traditionnel.

S’engageant dans la direction d’une musique « collectiviste », qu’il qualifie parfois de « musique de masse », pour reprendre le vocabulaire communiste de l’époque, il accorde dès 1960 une importance majeure à la résonance de sa musique dans les sphères ouvrières notamment. Le rapport que dresse Nono de la première de la pièce n’est donc pas anodin :

Pendant les répétitions d’Intolleranza 1960 à La Fenice, à l’occasion du Festival de la Biennale, en 1961, les figurants-travailleurs, les ouvriers de l’arsenal et les chômeurs non seulement me témoignèrent leur solidarité, mais participèrent aussi à la réalisation de l’œuvre, avec enthousiasme, « parce que, disaient-ils, nous ne jouons pas sur scène, mais nous y vivons notre vie », à tel point que, le soir de la première, pendant l’entracte, ils étaient prêts et résolus à intervenir, au sein du public, contre ceux qui manifestaient avec insistance leur opposition. (Nono, 2008b, 187)

Dans le sens de la lutte communiste qui l’anime, Intolleranza 1960 introduit alors une dimension nouvelle dans sa tentative de « faire communauté » avec les classes opprimées. Non seulement son œuvre s’informe de l’expérience de ces révolutionnaires, à travers les documents de témoignages qu’elle érige au rang de substance poétique et musicale, mais elle se lie désormais immédiatement au monde dans lequel elle entend s’inscrire. La Fabbrica illuminata, pour soprano et bande magnétique, se saisit alors pleinement de cette perspective. L’œuvre naît d’une visite de Nono à l’usine de l’Italsider de Gênes, « autrement appelée “l’usine des morts”, ainsi nommée pour l’inhumanité des conditions de travail qui y régnaient » (San Martin, 2012). Le compositeur y a collecté des bruits, des témoignages, des tracts syndicaux qui constituent le matériau d’une œuvre visant à donner à entendre et à ressentir la violence de l’usine autant que le « potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière » (Nono, 2008d, 632). L’œuvre n’y vise plus seulement à représenter la communauté ; elle articule un événement (l’œuvre elle-même) à une condition (celle des ouvriers de l’usine) pour construire un édifice artistique où sont invités à comparaître expression sonore et revendications sociales, moyens techniques ouvriers et musicaux, musiciens et travailleurs.

Compositeur et ouvriers sont nécessairement liés par l’exigence technique de leurs activités : « Mais, contraints, dans la vie et le travail, techniquement, à l’avant-garde : de nouveaux moyens techniques de production et de travail » (Nono, 2008e, 238). « Faire communauté » s’apparente donc à situer la création au carrefour des avant-gardes, expressives et techniques.

La Fabbrica illuminata est ainsi intégralement construite sur du matériau issu du monde ouvrier : le matériau littéraire est conçu à partir de slogans syndicaux et du jargon ouvrier – à l’exception des quatre derniers vers, empruntés à Cesare Pavese – et la majeure partie du réservoir sonore provient d’enregistrements, bruts ou modifiés, des sons des machines de l’usine. Il ne s’agit cependant pas d’une simple compilation de témoignages et de documents juxtaposés : l’ensemble de ces éléments est décliné et articulé selon une logique purement musicale. Le texte est recomposé selon la méthode sémantique propre au compositeur, aussi bien verticalement, dans la simultanéité de la polyphonie, qu’horizontalement, dans la constitution d’une ligne vocale lyrique. On y retrouve notamment le principe de collectivisation des voix de la soliste, dont le chant est augmenté d’images sonores superposées, diffusés par la bande, ainsi que par des extraits du chœur de la Radio audiozioni italiane (Rai), également enregistrés en amont. L’accompagnement est conçu à partir des sons de l’usine traités par électronique et d’un matériau sonore de synthèse conçu au studio de phonologie de Milan, diffusés sur bande magnétique.

À travers cette pièce, Nono s’adresse non seulement directement à la communauté qu’il avait invitée à participer à son Intolleranza 1960, mais il adresse aussi une voix à cette communauté silencieuse et écrasée, celle des « classes subalternes » dont Antonio Gramsci entend faire l’histoire4 (Liguori, 2016). Ce faisant, l’œuvre se présente comme un seuil : un lieu de rencontre de deux mondes a priori distincts, réunis au sein d’une hétérotopie, d’un tiers-lieu utilitaire, rendue temporairement esthétique. À l’opposé du drame musical, La Fabbrica illuminata tire sa singularité de ce qu’elle affirme l’impossibilité du fait musical d’être par et pour lui-même : il n’existe que dans son invitation à être contesté et à contester un autre, un ailleurs auquel il se rattache par nécessité. Dans son « faire communauté », ce dispositif fait écho au principe d’insuffisance formulé par Nancy :

À supposer que mon existence « ait » un sens, il est ce qui la fait communiquer et ce qui la communique à autre chose que moi. Le sens fait mon rapport à moi en tant que rapporté à de l’autre. Un être sans autre (ou sans altérité) n’aurait pas de sens, ne serait que l’immanence de sa propre position (Nancy, 1990, 211).

Selon le philosophe, l’être n’est que s’il a une inclination naturelle à l’autre, car il est insuffisant à lui-même. Or, comme le remarque Blanchot, le principe d’ « incomplétude » n’appelle pas une nécessité de complétude. De fait, « l’être, insuffisant, ne cherche pas à s’associer à un autre pour former une substance d’intégrité. La conscience de l’insuffisance vient de sa propre mise en question, laquelle a besoin de l’autre ou d’un autre pour être effectuée » (Blanchot, 1983, 15-16). Blanchot pointe ici l’acte fondateur de l’ex-istence inhérente à la communauté : c’est l’autre qui me renvoie à moi-même, mais il ne me résout pas, il reste autre.

Cette ex-istence, qui se pose comme le seul mode d’être dans la communauté, se rapporte bien à la dynamique de l’œuvre de Nono : les deux mondes qu’il essaye de faire cohabiter et comparaître dans l’espace de son écriture ne s’abandonnent jamais dans l’assimilation exclusive et absolue de l’un – le témoignage ouvrier – par l’autre – l’expression sonore –, car cela sous-entendrait que la composition ait dissous le sens et l’expression du matériau documentaire, ou à l’inverse que la nature de ce matériau absorbe son potentiel musical. Ce faisant, l’œuvre n’existe qu’à la condition qu’elle soit comprise dans son rapport à la communauté ouvrière, tirant son sens de la violence des conditions de travail de cette dernière, sans jamais s’en départir5, mais sans pour autant se limiter à une fonction de présentation, c’est-à-dire en conservant ce qui fait la singularité de son expression.

Néanmoins, Nono maintient toujours, même en vestige, une distance de l’œuvre à son idéal collectif. Le discours musical y est toujours légitimé par une progression narrative qui s’impose à l’écoute, que ce soit par une individuation des voix – même contredite dramatiquement au sein de l’œuvre – ou par une articulation univoque des moments successifs. La volonté de « faire communauté » est ainsi toujours inscrite dans une dynamique représentationnelle, fût-elle la source d’une tentative d’expérience de la collectivisation telle qu’elle se fait jour dans Intolleranza 1960 ou La Fabbrica illuminata. La démarche compositionnelle de Nono est ainsi toujours fortement empreinte d’une volonté militante qui échappe à l’idéal esthétique appelé avec force dans ses œuvres et ses écrits. Par sa volonté de dire son appartenance à la lutte sociale sans équivoque, d’inscrire dans le son la mémoire de ces luttes et de cette violence qui conditionne la nécessité de la communauté des opprimés à laquelle il s’attache, Nono entretient une dimension formelle unique et unitaire. Cette forme, vestige incompressible d’un mode immanent de l’œuvre d’art, le fixe alors au seuil de cette exigence communautaire, dont l’horizon nécessite un renouvellement sans concessions des moyens d’expression pour être dépassé.

Exigence communautaire et tentative de désœuvrement musical

Au cours des années 1970, la volonté d’harmoniser les moyens compositionnels en direction de son idéal communiste mène Nono a des expérimentations diverses, introduisant chacune un rapport renouvelé de l’œuvre à la collectivité6. Le langage sonore du compositeur tend alors à s’orienter dans deux directions plus affirmées : la consolidation de l’écriture fragmentaire et le recours aux moyens électroniques du traitement du son. Néanmoins, la majorité de ces opus se confronte au même écueil qu’Intolleranza 1960 et La Fabbrica illuminata : contenu à visée collective et forme militante y sont inscrits dans une dichotomie a priori indépassable dès lors que l’argument ou le livret est construit sur une narration engagée dans le témoignage révolutionnaire et la revendication communiste – d’obédience majoritairement gramscienne.

Fragmente Stille, an Diotimia (1980) marque alors un tournant dans cette entreprise. Paradoxalement, Nono choisit la formation classique par excellence pour y développer les bases d’un langage musical fondamentalement nouveau, redistribuant jusqu’à l’idée même d’œuvre : un quatuor à cordes. S’éloignant des sources documentaires et politiques, Nono puise la ressource formelle et poétique nécessaire à la construction de cette pièce dans une étude approfondie de la poésie de Friedrich Hölderlin. Ainsi qu’il l’explique à Restagno :

Depuis des années, je lisais et j’étudiais Hölderlin, dans […] une édition qui reproduit anastatiquement les manuscrits originaux. Là, on peut suivre l’élaboration de la pensée poétique de Hölderlin : à une ligne initiale, il en superpose une autre, écrite avec une encre différente, et surtout en utilisant parfois le grec ou d’autres pensées en français. Tu vois donc superposé à un texte, deux, trois, quatre, cinq autres, comme un procédé d’élaboration qui avance par accumulation de divers types de matériaux, de divers types de pensées, de diverses possibilités confiées à des mots extrêmement lointains. (Nono, 1993, 108)

Si le recours à des discours ou des pensées multiples enchâssés est déjà à l’œuvre dès ses premiers opus vocaux, Nono semble ainsi trouver chez le poète allemand la légitimation d’une démarche nouvelle dépassant la dichotomie entre le contenu et la forme. Selon lui, la singularité de la poésie hölderlinienne tient à ce que le poète allemand ne cherche pas toujours à unifier et contraindre ces fragments à une organisation logique. Au contraire, « la pensée reste ouverte, sans aboutir à une conclusion » (ibid.). Concrètement, le quatuor se présente comme un ensemble de courts fragments musicaux introduits par des extraits de poèmes de Hölderlin, inscrits sur la partition. Cependant, le matériau textuel n’a pas vocation à être énoncé, ni connu de l’auditeur. Il n’est inscrit sur la partition qu’à l’attention de la lecture silencieuse par les quatre musiciens.

Nono dispose ainsi la force expressive de Fragmente-Stille, an Diotima dans la fonctionnalisation de la dimension communautaire inhérente au genre du quatuor : la conversation à quatre se déploie en dehors du Verbe, dans le domaine sonore, agencée selon des structures proprement musicales7, « énonçant » les extraits poétiques négativement, en absence. Le secret maintenu entre les membres du quatuor renforce alors l’esprit communautaire de ce dispositif. D’une part, son partage est ce qui unit silencieusement les quatre musiciens, le contrat qui se transmet entre eux et garantit la cohésion collective de l’expérience interprétative. D’autre part, le fait que ces exergues visent à orienter l’interprétation suggérée par des didascalies cryptiques figure un premier mouvement significatif de prise de recul avec l’univocité du message militant auquel Nono s’était tenu jusqu’alors. Ce dispositif poétique se présente à son tour comme la négation du discours musical, au sens traditionnel : l’articulation de ces fragments n’est pas effective dans le son, mais dans le silence.

Dans mon quatuor, ce sont des silences auxquels s’associent, silencieux et non énoncés, des fragments tirés de textes de Hölderlin et destinés à l’oreille interne des exécutants. Ces silences, dans lesquels s’additionne, dans notre oreille, ce que nous avons déjà entendu, avec des quasi-anticipations et tensions vers ce qui manque encore, sont, au vrai sens du mot, des moments suspendus. (Nono, 1993, 109)

Prenant le contrepied de la violence sonore de La Fabbrica illuminata, ou plus encore d’A floresta é jovem e cheja de vida (1966), les silences du quatuor Fragmente-Stille, an Diotima ne sont plus la manifestation extérieure de ce qui est mis en partage par le groupe avec lequel Nono essaye de faire communauté, victime des violences sociales et partenaire de luttes révolutionnaires. Ils disposent au contraire l’œuvre comme lieu de résonance de ces luttes, c’est-à-dire comme milieu, espace interstitiel fondé sur la convergence des pensées et des événements à travers le temps passé, présent et futur. Hors du son, le discours musical se positionne aussi hors du temps, dans un « moment suspendu » (Nono, 1993, 109). Pour Nono, le silence n’est alors pas échec de la musique, mais dissolution du Dire, ouverture exposant l’œuvre à l’Autre :

En suivant la pensée de Hölderlin, j’ai progressé et je continue à progresser parmi tant de labyrinthes de doutes, d’incertitudes, en risquant d’aboutir au silence, un silence qui n’a rien à voir avec la mort, mais qui demande d’autres présences, d’autres mots, d’autres spectres sonores, d’autres cieux. (ibid., 111)

Certes, le quatuor de 1980 se situe a priori loin de la dynamique militante et du topos communiste autour duquel gravitaient les précédents opus du compositeur italien. Cependant, en s’orientant vers le domaine de la pensée et de la poésie, le quatuor dresse un horizon d’attente qui guidera toute la démarche esthétique de Nono dans la dernière décennie de sa vie. Il ne cherche plus à y dire les contours du contrat collectif à partir duquel il entend faire communauté, mais tente d’en susciter directement l’expérience, sans passer par la représentation discursive. C’est dans Prometeo que l’exigence communautaire irriguant la pensée du compositeur trouve sa résonance la plus grande avec la tension de l’acte compositionnel.

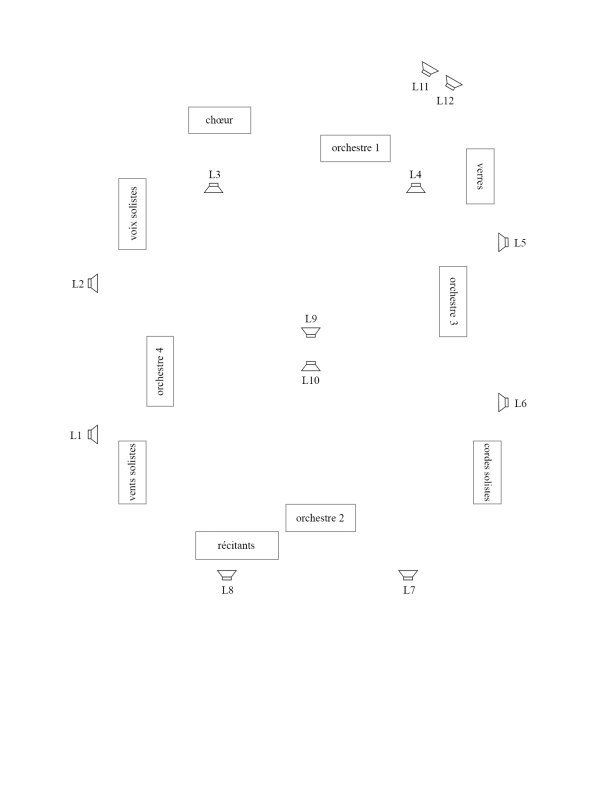

Créé pour la première fois en 1981, Prometeo figure un retour au théâtre musical et répond à de nombreux égards aux problèmes esthétiques adressés par Intolleranza 1960. Contrairement au quatuor, le drame ne repose pas sur un effectif déjà en situation de communication collective. L’ampleur monumentale de la masse orchestrale et chorale, ainsi que sa distribution, semblent plutôt s’éloigner par principe de l’idée de communauté. L’ensemble est composé de quatre groupes instrumentaux identiques répartis sur trois niveaux de hauteur, chacun sur un des quatre côtés de l’espace de représentation. Comme le montre la figure 2, les groupes d’instruments solistes et les trois sections vocales (récitants, solistes, chœur) sont également éclatés et situés à distance, en périphérie de la salle8.

Figure 2 : Répartition de l’effectif instrumental et sonore, conducteur de Prometeo, Milan, Casa Ricordi

Une telle répartition ne tend alors plus vers la représentation ou la mimesis de la relation collective, du « faire communauté » ; elle vise plutôt à circonscrire un espace virtuel, déterminé par le son et la pensée du compositeur. Ce dispositif, augmenté d’un système de traitement en temps réel du son, oriente alors l’écoute vers un espace de résonances multiples, in situ, qui donne corps à une approche socialiste et non narrative du mythe prométhéen. En effet, cette « tragédie de l’écoute », comme le sous-titre le compositeur, ne repose sur aucune action ni sur aucune trame narrative. À l’instar de la méthode de constitution du livret appliquée dans Intolleranza 1960, Nono, associé pour l’occasion au philosophe Massimo Cacciari, compile de nombreuses sources poétiques et philosophiques : les versions du mythe de Prométhée de Sophocle, d’Hésiode, d’Hérodote, d’Eschyle, d’Euripide, des poèmes de Hölderlin, de Goethe, de Pindare, de Sappho, des textes de Walter Benjamin, Friedrich Nietzsche, Schoenberg, Cacciari et Nono lui-même. L’expression du mythe est ainsi prise dans la multiplicité de ses versions et des pensées avec lesquelles il entre en résonance. L’effet de collectivisation des personnages de l’action scénique de 1960 est ici érigé comme fondement de l’ouvrage : Prométhée n’est jamais un personnage, il est lui aussi un lieu de concrétion de tous ces fragments. Selon Cacciari, c’est précisément cette volonté qui régit la forme structurale et poétique de l’ouvrage, depuis le choix de la portion du mythe à l’agencement polyphonique. Il lui apparaît en effet que la troisième journée du supplice infligé au Titan par Zeus porte en germe l’idéal formel du multiple appelé en creux des représentations du « faire communauté » investi dans chaque œuvre militante écrite par le compositeur au cours de la décennie précédente. Le philosophe estime en effet que cette journée invite à déployer le drame comme une fête :

Ce que la fête institue est la difficile liberté du « et », du trait qui unit-divise, qui est séparation et danse. « Ici, le diable danse avec moi », écrivait Mahler sur la partition de la Neuvième : danser avec le principe même de la séparation (avec Cela qui divise, dia-bolus) – telle est peut-être l’idée qui nous a conduits à imaginer la troisième journée du Prometeo. Indivisibles et jamais unis, tels sont les Nomes de la fête : ils habitent l’espace qui les sépare, leur affinité est dans leur différence. (Cacciari, 1987, 152)

Or, comme l’indique Blanchot, « la communauté, en tant qu’elle régit pour chacun, pour moi et pour elle, un hors-de-soi (son absence) qui est son destin, donne lieu à une parole sans partage et pourtant nécessairement multiple, de telle sorte qu’elle ne puisse se développer en paroles » (Blanchot, 1983, 78). L’entreprise prométhéenne entendue par Nono et Cacciari se fixe comme horizon celui d’une communauté, même « négative9 », liquidée de toute forme de figuralisme ou de tentative, acceptée comme vaine, de description. En refusant de raconter, la musique tend également à un hors d’elle-même : elle ne caractérise plus un discours ou un récit et rend ainsi caduque toute structure visant à être développée, dans le langage comme dans le son. La « voix plurielle » (Cacciari, 1987, 154) de Prométhée n’est vouée à comparaître que sous la forme de résonances multiples, dont seule la perception dans son ensemble garantit la cohérence. Les gestes compositionnels ne sont donc pas différents de ceux déjà décrits, mais ils trouvent cette fois une cohésion nouvelle dans la forme du discours qui les articule – ou, plutôt, dans la négation du discours qui les articule sans les obliger. Les chœurs d’amplification sont augmentés de chœurs lointains – cori lontanissimi –, participant à la dissolution des personnages en rapprochant les temporalités éparses dans lesquelles le texte puise par la résonance de leurs pensées.

C’est encore dans le silence et dans le moment suspendu de l’écoute que s’accomplit l’œuvre, ou du moins que se dévoile la trace musicale à l’œuvre. Cette tentative de création en absence se confronte alors pleinement au nécessaire désœuvrement que Nancy attribue à la réalisation de la communauté : dans son partage sans division, elle « n’a plus à faire ni avec la production, ni l’achèvement, mais [elle] rencontre l’interruption, la fragmentation, le suspens » (Nancy, 1999, 79) et, in fine, la dissolution de ses structures sensibles, de sa matérialité. Le Prometeo ne se présente pas positivement comme un édifice monumental, car il ne construit ni narration ni spectacle musical ou scénique. Au contraire, c’est dans sa condition de pensiero musicale, de négation du Dire qu’il fait monument, au sens propre : l’œuvre, vidée de toutes ses structures œuvrantes – « désœuvrée », d’après l’expression de Nancy – n’est plus que dans cet espace interstitiel, fragile, situé et temporaire, qu’elle habite sans l’occuper. Elle n’existe que dans son exposition à l’écoute, et elle exige en retour une écoute qui lui soit complètement attentive. Cette articulation par l’écoute est le lieu, entendu comme non-lieu ou comme seuil d’une expérience esthétique, de l’idéal collectif qui anime la pensée de Nono et met son geste compositionnel en tension.

Conclusion

L’urgence de réintroduire la création artistique dans les relations esthétiques, historiques et techniques de son temps, que Nono formule en 1957, marque le point d’origine d’une pensée musicale largement tournée vers la prise de conscience de l’expérience collective de la musique. Son engagement politique le mène d’abord à concevoir la composition musicale comme un manifeste chaque fois renouvelé en faveur de la revalorisation des classes sociales opprimées. En voulant signifier son adhésion aux idées révolutionnaires socialistes, le compositeur italien conçoit un modèle de représentation polyphonique du drame musical au sein duquel la collectivité agit avant tout comme moyen de subversion des structures musicales héritées selon lui d’un système idéologique bourgeois. La volonté de redonner voix aux classes ouvrières opprimées passe selon lui par l’invention de nouvelles structures d’expression, en adéquation avec les avant-gardes techniques. Le régime de communication qu’il entend ainsi créer entre l’œuvre et le public avec lequel il vise à « faire communauté » engendre de facto une dissonance. Celle-ci décline à tous les niveaux du geste compositionnel une idée de collectivité multiple au partage égal : au sein du livret parmi les nombreux fragments mis en relation, dans l’écriture musicale qui tend à son tour à liquider le développement et l’individuation des voix au profit d’un régime polyphonique ou collectif des voix, au sein de la construction dramaturgique par la superposition des médiums artistiques qui déploient chacun une expression propre du drame. L’œuvre engendre également une forme dont l’intelligibilité du message militant tend à conserver certains modes d’articulation univoque, certains artifices de représentation (même sous forme de vestiges) qui la maintiennent à l’écart de cette collectivité.

Néanmoins, à partir de Fragmente-Stille, an Diotima, il semble que Nono substitue à la violence sonore de la lutte une démarche esthétique non moins radicale, mais davantage orientée vers l’articulation négative de son discours. Se réalisant ainsi dans le silence, l’œuvre en absence tend à résoudre l’écueil du régime de représentation militante d’Intolleranza 1960 ou La Fabbrica illuminata en esquissant un modèle de structuration dans le silence, par la mise en résonance du multiple. Par ce dispositif, l’œuvre ne poursuit pas seulement la dynamique de mémoire collective des luttes qui surgit au croisement des époques et des sources philosophiques, littéraires, poétiques et musicales ; elle introduit également une disposition nouvelle de l’écoute, invitant à une expérience de l’exigence communautaire dont elle se fait la trace, toujours en absence. Avec son Prometeo, Nono déploie une conception singulière de l’œuvre musicale qui, dans le désœuvrement de son spectacle, apparaît comme un lieu de communication silencieuse, un moment suspendu, un lieu interstitiel au sein duquel l’œuvre expose l’auditeur aux résonances passées, présentes et futures de l’urgence de la lutte révolutionnaire autant qu’elle s’expose à l’auditeur, ne se réalisant que dans l’instant de son écoute in situ.