L’action culturelle dans les BU nous est apparue très tôt1 comme une nécessité : accueillir, retenir nos étudiants et faire de la bibliothèque un lieu vivant et actif où se déploie la pluridisciplinarité.

Mais ceci est encore plus vrai avec l’évolution des missions des universités en particulier la promotion de la culture générale2 dans les formations universitaires exigeant de repréciser nos liens avec la pédagogie.

Les principes3

Les vice-présidents du conseil supérieur des bibliothèques écrivaient dans le rapport pour l’année 1992, à propos de la mission pour la lecture étudiante :« mais surtout la question a été posée par la sous-direction des bibliothèques elle-même, en instituant une mission de la lecture étudiante chargée d’observer les pratiques de lecture des étudiants et ainsi de faciliter le processus d’accompagnement des offres de lecture ». Son responsable a énoncé clairement le problème : « la vie du livre, sa présence familière et naturelle dans les locaux universitaires laissent beaucoup à désirer », et ailleurs : « combien de salles de culture générale et d’actualité dans les bibliothèques universitaires ? Combien de débats, d’opérations de promotion du livre, d’interventions d’auteurs » ? Alors que les études sur l’illettrisme, menées dans plusieurs pays, font reconnaître que l’école est incapable à elle seule de fixer les pratiques de la lecture. Il est ajouté plus loin : « le débat sur les bibliothèques […] (janvier 1993 à la Villette, juillet 1993 à Royaumont) […] faisait ressortir que les procédures expérimentales d’acquisition du savoir, dont font partie la lecture et les bibliothèques, ne reposent pas seulement sur l’affaiblissement des modèles traditionnels d’apprentissage, la famille et l’école, mais plus profondément sur un nouveau rapport du savoir au temps et à l’espace, dû au renouvellement rapide et à l’imprévisible surgissement de connaissances qui ne se laissent plus piéger dans des corpus, ni cloisonner dans des disciplines. Les pratiques étudiantes ont été profondément affectées : les enquêtes réalisées font apparaître d’abord que la lecture est le symbole d’une liberté pédagogique adaptée à cette nouvelle situation, surtout dans le cas de lectures finalisées pour les études : liberté de temps, liberté de choix, la lecture est associée au pluralisme ».

L’action culturelle permet de développer des activités propres à promouvoir un environnement culturel et de faire des BU des lieux vivants donnant accès à des savoirs mis en culture.

Enfin, la loi sur l’enseignement supérieur de 1984 dans son article 2, précise que « le service public de l’enseignement supérieur contribue à la réduction des inégalités sociales et culturelles et à la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l’accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche ».

Au travers de l’action culturelle les BU réalisent une de leur mission rendue encore plus nécessaire par les évolutions sociales et culturelles. En particulier la culture générale que nous pourrons définir comme une « haute curiosité » en quête des prérequis culturels (scientifiques, historiques, littéraires, économiques, etc.) d’une future spécialisation universitaire.

Il s’agit par l’acquisition d’une culture générale de la discipline d’aller au‑delà d’une simple acquisition de connaissances, de mettre les savoirs en culture, d’en saisir la complexité mais aussi d’éveiller l’esprit critique, le doute, la curiosité et de rendre disponible pour d’autres savoirs. Cette action renforce la nécessaire intégration des BU dans leur université en relation étroite avec les équipes pédagogiques responsables des formations.

La BU est le lieu par excellence de la culture générale tant par les objectifs fixés par ses statuts que par la qualification de son personnel, les instruments qu’elle utilise et les actions qu’elle peut déployer. Elle est le lieu de rencontre, le lien fondamental de la spécialité avec son environnement culturel mais également avec les autres disciplines.

Les instruments de l’action culturelle

Ne seront mentionnées ici à titre d’exemples que les dernières actions.

Animation autour du livre et de la presse. La BU de droit et de science politique a fêté ses 50 ans en 2006. Construite par Fernand Pouillon elle a choisi pour titre de son activité, « Fernand Pouillon de l’architecture au livre ». Il s’agissait de mettre l’accent sur le rôle stratégique de la bibliothèque dans l’université, mais aussi sur son rôle culturel, et sur un bâtiment qui méritait d’être mis en valeur.

Cette activité s’est déployée selon quatre axes :

- une exposition à la BU sur le thème « Fernand Pouillon et le livre » car il fut aussi éditeur ;

- une exposition dans le hall de notre université à Aix sur « Fernand Pouillon architecte méditerranéen, sa vie, son œuvre » ;

- une visite guidée des sites « Pouillon » d’Aix-en-Provence ;

- lecture par un acteur du texte de Fernand Pouillon « les Pierres sauvages » dans la salle des actes de l’université.

Animation du campus. Cette activité a besoin d’une bonne intégration à l’université en même temps qu’elle l’accompagne et la favorise. Ainsi nous agissons en étroite et constante relation avec le chargé de mission culture scientifique et projets culturels de notre université et le service de communication afin d’harmoniser la programmation, partager les efforts et mutualiser les dépenses et la gestion des matériels. Les actions « culture scientifique et projets culturels » de notre université se déclinent en cinq thèmes auxquels nous participons :

- passerelles secondaire/supérieur ;

- histoire et évolution des sciences dont le module « histoire des sciences » du L1 ;

- la fête de la science : en 2004 « arômes et parfums : voyage au bout du nez », en 2005 « encres et pigments : écriture et impression » ;

- manifestations grand public ;

- sciences exactes et sciences humaines, les sciences au service de l’art.

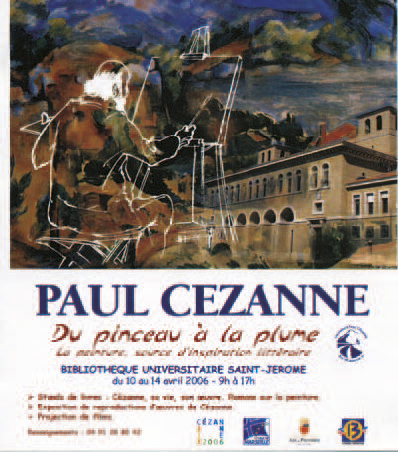

Du pinceau à la plume La peinture, source d’inspiration littéraire Paul Cézanne sur une affiche dans le cadre du centenaire

Dans le cadre du centenaire (2006) de la mort de Paul Cézanne, dont le nom a été choisi pour être celui de notre université, une semaine de présentation d’ouvrages sur la vie et l’œuvre de l’artiste a été organisée en partenariat avec la libraire « Vents du sud » ainsi que des œuvres romanesques sur le thème « Du pinceau à la plume : la peinture source d’inspiration littéraire ». Ce fut aussi le thème d’un concours de nouvelles. La BU de Saint-Jérôme a présenté également au public des films documentaires sur Cézanne et sa peinture au milieu d’une exposition de reproductions d’œuvres du peintre.

À l’occasion de la fête de la science à laquelle nous participons régulièrement, en 2006 la bibliothèque a proposé au public scolaire un atelier-spectacle « Jeux de lumière » (malle pédagogique louée au CCSTI‑Agora des Sciences) qui a obtenu un franc succès : des expériences simples, attractives et amusantes pour expliquer les propriétés de la lumière et de la couleur, présentées par des étudiants de notre faculté, mi-magiciens mi-physiciens pour cette occasion. La visite était complétée par des documentaires et une exposition « Pigments et minéraux » guidée par son créateur. Presque 400 enfants issus des écoles des quartiers environnants ont profité de cette manifestation qui a su les séduire autant que leurs enseignants.

Les expositions. C’est la forme la plus utilisée. Depuis 1983, 48 expositions ont été organisées dans nos locaux. Celles-ci peuvent être réalisées par la BU seule ou en collaboration avec des étudiants, des enseignants ou tout autre personnel de l’université. On peut aussi accueillir des expositions réalisées à l’extérieur, ce fut souvent le cas. Ces expositions peuvent être réduites à quelques panneaux ou d’envergure et donner lieu à publication d’un catalogue. Ainsi, en a-t-il été pour nos expositions, « Les botanistes à Marseille et en Provence du XVIe au XIXe siècle » et « Les plantes aromatiques et médicinales » devenu ensuite un manuel pour nos étudiants.

Ces expositions peuvent être aussi des présentations de travaux pédagogiques touchant à l’histoire des sciences. Des équipes d’étudiants dans le cas d’un module d’histoire des sciences présentent un poster, résultat de leur recherche.

La vidéothèque. Si un tel service existe, il peut être utilisé en dehors de l’usage ordinaire pour permettre des activités diverses, comme par exemple « La semaine du film documentaire », organisée en partenariat avec des enseignants de l’université et des intervenants extérieurs. Les vidéothèques peuvent aussi servir à l’apprentissage de la lecture de l’image. Notre service propose environ 200 films, met à disposition un grand écran, un vidéo-projecteur, un rétroprojecteur et autre matériel et offre 30 places.

L’action culturelle révèle une détermination de la BU à s’ouvrir vers le campus et conforte une nécessaire présence dans la vie de l’université. Immanquablement, par l’expérience que nous en avons, le SCD bénéficie d’un retour efficient et d’une image très positive. Bien évidemment, si nous ne négligeons en rien nos missions et nos actions prioritaires, la participation à la mission culturelle de l’université nous inscrit dans une logique de service public déployé qui nous rend plus encore attentif aux besoins de nos usagers et à la pédagogie.

Le décret n° 85-094 du 4 juillet 1985 sur les services de documentation des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’Éducation nationale, précise dans l’article 1er que le service commun de la documentation de l’université doit, parmi d’autres fonctions « participer aux activités d’animation culturelle, scientifique et technique de l’établissement ».

La recommandation datée de 1989 de la commission réunie par André Miquel précise : « la commission tient aussi à souligner le rôle culturel que devrait jouer les bibliothèques dans l’animation du campus : expositions, manifestations du livre et de la lecture, nouvelles technologies de l’information sont autant d’actions culturelles qui font partie intégrante de la mission des BU, leur image nouvelle doit être associée à la culture vivante ».