« Chère amie, Voici les xérographies des petits écrits dont vous m’avez parlé, ce sont peut-être des zérographies. Votre dévoué, Queneau. »

Lettre du 31 octobre 1967 à Barbara Wright, sa traductrice

La surprise le dispute à la perplexité en découvrant la présence incongrue de Raymond Queneau en Bourgogne : pourquoi ici ? Sous la forme de photocopies (Queneau aurait parlé de xérographies…) ! Bien sûr, l'histoire mouvementée des collections nous apprend que les voies du livre sont parfois impénétrables (Le Livre voyageur, Klincksieck, 2000) mais, pour un projet de ce type, cette première barrière de la légitimité est importante : elle permet de mesurer ses éventuels soutiens, plus ou moins convaincus du bien-fondé d'une entreprise difficile et, en toute honnêteté, l'investissement que l'on souhaite et peut faire. Depuis que le site www.queneau.fr fonctionne (mai 2007), Raymond Queneau au service commun de la documentation de l'Université de Bourgogne, c'est, en vrac, un inventaire EAD1 sur Internet ; 15 000 feuillets manuscrits accessibles en ligne, sans restriction ; 15 000 feuillets manuscrits consultables sur place au SCD de l’Université de Bourgogne ; la bibliographie en ligne de Charles Kestermeier, référence internationale sur Raymond Queneau (don 2007) ; des rencontres Queneau organisées en 2008 avec le CFCB2 de Bourgogne et la MSH de Dijon ; un service d’aide et d’orientation à distance dans le fonds pour les chercheurs ; un ensemble de traductions étrangères de l’œuvre de Queneau (don 2004) ; un annuaire des queniens, universitaires ou pas ; une revue de presse sur Queneau (1933-1996), consultable sur place mais dépouillée en ligne ; les notes, ouvrages, documents sonores collectés par Charles Kestermeier (don 2007) ; quelques estampes, affiches, œuvres d’artistes, soutien amical de collectionneurs, des acquisitions courantes renforcées ; un comité scientifique extérieur qui se réunit une fois par an, attentif aiguillon d’une dizaine de personnes intéressées par ce projet : Jean‑Marie Queneau (écrivain), Jacques Roubaud (Oulipien), Emmanuel Souchier (professeur), Jacques Poirier (Éditions universitaires de Dijon), Suzanne Bagoly (CDRQ3 de Verviers, Belgique)…

La naissance et la consolidation du projet : aspects techniques, financiers, humains

Le « fonds Queneau » n’aurait pas vu le jour sans l’intérêt pour la littérature de l’ancien directeur adjoint de la bibliothèque universitaire, Jean-François Seron. La curiosité, qui fait pousser les portes des petites maisons d’édition, et les rencontres fortuites, ont fait le reste. Le SCD a eu la volonté de rendre accessible à une communauté élargie de chercheurs un important fonds de travail hérité d’une association, le Centre international de documentation, de recherche et d’édition Raymond‑Queneau, le CIDRE.4

Ces 30 000 photocopies des « papiers » de Queneau ont été faites dans l’appartement de celui-ci, après sa mort. Depuis, de nombreux originaux ont été vendus un peu partout dans le monde, parfois peu accessibles pour la plupart des jeunes (ou moins jeunes) chercheurs – au Texas, le Ransom Center de l’Université d’Austin a fait d’importantes acquisitions. Ces copies sont une aide précieuse pour qui souhaite préparer son travail sur les originaux et ouvrir des pistes.

Les choix scientifiques et techniques (utilisation des outils Pléade et SDX, reprise d’un inventaire papier avec la norme EAD, numérisation de masse des documents) ont été faits rapidement. Les spécificités du projet et les circonstances (un fonds de « banales » copies de manuscrits, une expérience faible, un investissement ponctuellement important mais irrégulier, des ressources humaines limitées dans le temps, le suivi et les attentes d'un comité extérieur à la bibliothèque) ont calibré d'avance cette réalisation : un résultat fonctionnel, « léger », pérenne, facile à améliorer ou à transformer. Un cahier des charges technique a été rédigé détaillant aussi les différentes étapes du travail des intervenants du SCD et de notre partenaire de numérisation, la MSH5 de Dijon, propriétaire du matériel, utilisateur de Pléade.

Le calendrier a été validé par un test de A à Z sur une partie du fonds. Très précieux, ce cahier des charges a servi de garde-fou lorsqu’ont surgi des difficultés pratiques, techniques, humaines. Néanmoins, débutée en septembre 2005, l’opération (numérisations, vérifications, rédaction en XML (EAD) de l’instrument de recherche, chaînage des fichiers, installation du serveur, paramétrage des outils de publication, réalisation du site web, mise en ligne…) s’est rapidement « achevée » en mai 2006. Les 30 000 images ont été vérifiées « à la main », parfois re-numérisées et retouchées automatiquement pour certaines d’entre elles quand cela était possible. L’utilisation des outils s’est faite a minima mais cette prise en main a permis d’acquérir une expérience importante pour le personnel du SCD, puisque toutes les étapes ont été réalisées et contrôlées en interne.

La mise en ligne et les retours des usagers permettent d’envisager les améliorations et développements à venir. À la lumière du résultat, le bilan financier est vraiment intéressant : la négociation menée avec le partenaire a permis d’effectuer gratuitement cette opération. Les coûts (hors personnels) se limitent donc à l’achat d’un serveur, d’un logiciel, à une trentaine d’heures de vacation pour le site web, à l’usage d’images pour le site, à l’utilisation d’un nom de domaine « Queneau », grâce au soutien de l’ayant-droit. La création d’un comité de suivi et de soutien a joué un rôle positif important dans l’opération. La bibliothèque s’est vu proposer d’accueillir la bibliographie d’un chercheur américain, ce qui a complété le projet initial. Cette ouverture vers l’extérieur a donc eu un effet boule de neige bénéfique. L’université a accepté ce don d’une œuvre intellectuelle remarquable par sa rigueur, sa complétude et son intelligence.

La visibilité du projet au sein de l’université, la complémentarité avec les enseignements et les colloques des chercheurs n’en ont été que plus fortes. Des collectionneurs ont voulu participer à l’élan du projet. Celui-ci, dès ses débuts, avait associé des personnes extérieures au monde de la documentation.

Le comité scientifique Queneau est donc un relais et une source d’idées qui fonctionne très bien. À l’occasion, d’autres ayants-droits ont pris contact avec la bibliothèque de l’université.

Enfin, le partenariat noué avec la MSH de Dijon se poursuit par une collaboration élargie avec le CFCB de Bourgogne pour mettre en place, en 2008, des journées autour de réalisations similaires.

Nous espérons ainsi réunir bibliothécaires et chercheurs autour de projets qui les ont vus travailler ensemble – Stendhal, Flaubert... D’autres horizons, les manuscrits scientifiques, nous ont été suggérés par des collègues et des universitaires.

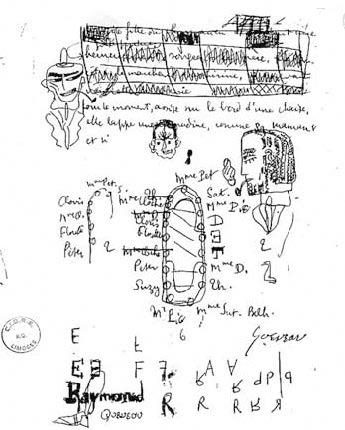

Feuillet manuscrit préparatoire (Le Chiendent, 1933)

L’exploitation du site www.queneau.fr

L’étape actuelle consiste à améliorer le site et bientôt la base elle-même, à préparer l’intégration au futur portail du SCD de l’Université de Bourgogne mais aussi à mesurer la nature des demandes. Le choix d’un nom de domaine indépendant et d’un site satellite de celui du SCD permet un accès très aisé à tous les internautes utilisant les moteurs de recherche, au public étranger notamment. Il contourne aussi le problème délicat du catalogage : on ne peut pas mettre sur le même plan des originaux et des copies dans un catalogue national. Les actuelles demandes par courrier électronique proviennent à la fois de chercheurs « patentés », souvent d’étudiants en début de cursus, de « curieux » aussi (collectionneur, éditeur de blog). La facilité d’Internet semble favoriser une certaine variété du public. Afin d’enrichir encore les ressources, d’autres éléments du fonds Queneau, comme la revue de presse, sont en cours d’évaluation juridique. La bibliographie de Charles Kestermeier, désormais arrêtée, sera peut-être publiée par les Éditions universitaires de Dijon. Les développements ultérieurs dépendront de l’importance que lui accordera l’université elle-même : la légitimité acquise peut-elle porter ses fruits sous la forme d’un soutien humain et/ou financier régulier ? Il s’agit aussi de savoir gérer ce qui a été mis en place. Avec le recul, c’est la période qui a précédé l’opération qui apparaît la plus difficile : reconditionnement, récolement, modification du classement, mise à jour de l’inventaire, négociations juridiques… Croire qu’en numérisant on s’abstrait de la matérialité est une erreur : c’est paradoxalement le cœur même de la « dématérialisation ». De notre point de vue, le nombre d’heures employées pour ces tâches dans le projet Queneau en témoigne.