Dans les années 1950, un premier travail d’inventaire des journaux parus dans l’Ain fut entrepris par Raoul Monnot qui travaillait au département des périodiques de la Bibliothèque nationale. En 1954, quand Jean Prinet prit la direction de ce département, il s’intéressa à ce projet qui, peu à peu, devint une entreprise collective à laquelle d’autres établissements furent invités à participer. En 1964 parurent les quatre premiers volumes : 45-Loiret, 85-Vendée, 17-Charente-Maritime et 86-Vienne.

À la fois bibliographie nationale et catalogue collectif national, la « Bibliographie de la presse française politique et d’information générale » (dite « le BIPFPIG ») recense, département par département (France métropolitaine), l’ensemble de la presse d’intérêt général dont le début de parution est antérieur aux ordonnances sur la presse prises à la Libération (26 août et 30 septembre 1944), et dresse l’inventaire de toutes les collections qui en sont conservées en France : BNF, Archives nationales, bibliothèques municipales, archives départementales, archives municipales, bibliothèques universitaires, institutions locales, et tout autre établissement ouvert au public ; elle ne cite pas, en revanche, les collections privées détenues par des particuliers. Chaque volume comporte une introduction historique, les notices bibliographiques classées par ordre alphabétique de titre avec leurs états de collection, une table chronologique et, depuis juillet 2005, une table géographique et une carte (88-Vosges, 55-Meuse, 03-Allier).

Sont recensés les journaux dont au moins une partie est consacrée à l’actualité politique ou générale, publiés dans un département (ou destinés à celui-ci, ou y ayant une édition locale). On ne retient pas les journaux ou les bulletins très spécialisés (corps de métiers très précis, administrations, anciens élèves, chasse, pêche...), les revues composées d’études et non d’informations, les annuaires, les almanachs.

La presse clandestine de la guerre 1939-1945 n’est pas recensée car elle fait, par ailleurs, l’objet du « Catalogue des périodiques clandestins diffusés en France de 1939 à 1945 », publié à la Bibliothèque nationale en 1954 par Renée et Paul Roux-Fouillet.

Dans les premiers volumes BIPFPIG parus, on s’en tenait strictement à la presse politique et d’information générale mais, peu à peu, en réponse à l’évolution des sciences humaines et au développement de l’histoire locale, divers domaines tels que les spectacles, l’économie, les unions de syndicats agricoles... ont été pris en compte. Les 40 volumes parus de 1964 à 1979 ne recensent que les journaux parus à partir de 1865, car le projet était conçu initialement comme la suite de la « Bibliographie historique et critique de la presse périodique française » d’Eugène Hatin, parue en 1866, bien que ce répertoire n’indique ni cote ni état de collection et ne cite que très peu de journaux de province. À partir de 1971, les informations concernant les titres parus avant 1865 ont été rédigées sur fiches bristol mais non publiées. La réticence à modifier un programme en cours de parution a repoussé jusqu’à 1980 l’intégration de ces informations dans les nouveaux volumes : seuls les volumes parus depuis 1980 couvrent la période « des origines à 1944 ».

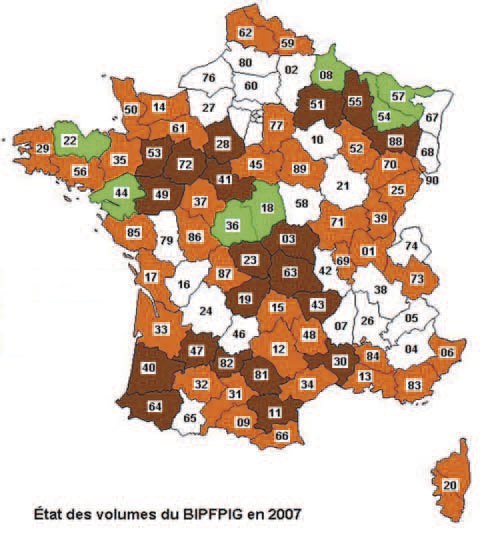

La rédaction du BIPFPIG, commencée en 1963, est aujourd’hui aux trois-quarts achevée ou en cours.

- 58 volumes sont parus, soit 59 départements couverts, le Territoire de Belfort ayant été traité dans le même volume que le Doubs, plus Monaco ;

- 7 régions sont déjà entièrement couvertes (Auvergne, Basse-Normandie, Corse, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, Nord-Pas-de-Calais) et 4 autres seront bientôt achevées (Bretagne, Centre, Lorraine et Pays de la Loire) ;

- 7 volumes sont en cours de rédaction : 08-Ardennes, 18-Cher, 22-Côtes-d’Armor, 36-Indre, 44-Loire-Atlantique, 54-Meurthe-et-Moselle, 57-Moselle ;

- Restent 22 départements à traiter : 02-Aisne, 04-Alpes de Haute Provence, 05-Hautes-Alpes, 07-Ardèche, 10-Aube, 16-Charente, 21-Côte d’Or, 24-Dordogne, 26-Drôme, 27-Eure, 38-Isère, 42-Loire, 46-Lot, 58-Nièvre, 60-Oise, 65-Hautes-Pyrénées, 67-Bas-Rhin, 68-Haut-Rhin, 74-Haute-Savoie, 76-Seine-Maritime, 79-Deux-Sèvres, 80-Somme.

L’ensemble de la bibliographie décrira à terme plus de 40 000 périodiques, hors le cas particulier des anciens départements « Seine » et « Seine-et-Oise ».

En dépit de la qualité de son contenu, et de l’intérêt croissant que suscitent l’histoire locale, l’histoire de la presse et la généalogie, l’édition sur papier de cette bibliographie telle qu’elle existe actuellement, avec un tirage de 500 exemplaires par volume et une diffusion réelle de 200 exemplaires environ (en France et à l’étranger), n’a pas le rayonnement espéré.

Des compléments et des mises à jour

Le premier objectif de la mise en ligne du BIPFPIG est d’améliorer son accès, sa visibilité et ses modes de recherche. Dans sa forme optimale, le projet évoluerait vers un site web consacré au patrimoine médiatique français, qui :

- offre des textes et des liens sur l’histoire locale de la presse ;

- permette de chercher les notices par titre (début ou mot du titre), par collectivité auteur, par mot de la notice, par département, par région, par ville de publication, par date (avant, après, entre 2 dates), par langue (exemples : allemand 1871-1918, langues régionales, langues des communautés immigrées), par lieu de conservation, avec possibilité de filtre pour n’interroger que les journaux numérisés ;

- repère les journaux anciens par commune (en tant que mot de la notice, lieu de publication ou lieu de conservation) sur des cartes géographiques interactives ;

- signale les établissements où ces journaux sont conservés, avec cotes et états de collection ;

- permette dans certains cas de les demander par le prêt entre bibliothèques ;

- donne directement accès aux journaux anciens qui ont été numérisés.

Le second objectif est d’apporter au BIPFPIG, grâce à sa présence dans un catalogue collectif national en ligne, des compléments et des mises à jour, en particulier sur deux points : uniformiser la couverture chronologique « des origines à 1944 » pour tous les départements, et pouvoir mettre à jour les données locales (corrections et surtout ajouts de signalements).

Ce projet de catalogue collectif en ligne de journaux français anciens trouverait naturellement sa place au sein du futur portail du Catalogue collectif de France (CCFr) ; dans une première phase, il prendrait la forme d’un produit éditorial en ligne (accessible sur le CCFr et ailleurs) sur le modèle de la Bibliographie nationale française, interrogeable par département, offrant une série d’index pertinents (titres, lieux de publication, collectivités auteurs, années de publication...). Pour les localisations, on afficherait le résultat d’une requête lancée dans le portail CCFr à partir des index ou à partir des notices bibliographiques : le numéro ISSN du journal serait utilisé comme pivot entre les catalogues.

Réservoirs de notices et de localisations

- Bn-Opale plus comprend 93 % des données bibliographiques mais uniquement les cotes et états de collection BNF. À la suite d’un chantier mené d’avril à août 2006, 22 600 notices Bn-Opale plus décrivant les titres mentionnés dans les volumes BIPFPIG papier ont été marquées avec le code projet BIPFPIG suivi des deux chiffres du département concerné. À cette occasion, 40 départements ont été complétés par ajout des titres nés avant 1865 (déjà repérés sur fiches bristol). Depuis avril 2007 le service de l’inventaire rétrospectif de la BNF continue à compléter le corpus BIPFPIG au-delà des repérages précédemment effectués.

- Le Sudoc-PS (Système universitaire de documentation pour les publications en série), catalogue collectif français des périodiques, est la base la plus légitime pour la localisation des collections, avec son réseau régional. On y trouve déjà de nombreux types de localisations de presse ancienne (bibliothèques municipales, universitaires, diocésaines, archives départementales, municipales…). Par sondage on peut estimer globalement qu’environ 20 % des titres recensés dans le BIPFPIG sont déjà localisés dans le Sudoc. Ce taux de signalement de la presse locale ancienne dans le Sudoc est très variable selon les départements (par exemple 1 % des titres pour les Vosges, 75 % pour la Haute-Vienne).

- La base Patrimoine du CCFr (Catalogue collectif de France) n’est pas destinée à recevoir des collections de périodiques, celles-ci sont donc généralement exclues des opérations de rétroconversion qui l’alimentent.

Étapes suivantes

- Concevoir un chantier d’attribution automatique d’ISSN pour toutes les notices BIPFPIG qui n’en auraient pas reçu à la fin du chantier de numérotation automatique des « demandes anciennes d’ISSN de l’ABES » (chantier mené actuellement par le Centre ISSN international et dont la fin est prévue en 2008). Pour les volumes de BIPFPIG en cours de rédaction, l’attribution d’ISSN est désormais faite directement par les rédacteurs de BIPFPIG lors de la mise à niveau des notices dans Bn-Opale plus.

- Inciter certains établissements à devenir membres du réseau Sudoc afin que leurs collections puissent être intégrées à la base en ligne (sachant que la participation au PEB n’est pas obligatoire). Sur les 383 établissements qui ont des localisations mentionnées dans le BIPFPIG papier, 189 ne sont pas encore membres du réseau Sudoc-PS, parmi lesquels : les Archives nationales, 18 archives départementales, 30 archives municipales, 68 bibliothèques municipales…

- Vérifier ou saisir les états de collection hors BNF des journaux BIPFPIG dans le Sudoc, pour environ 10 000 notices du BIPFPIG papier (soit 15 000 à 20 000 états de collection hors BNF) : recherche de la notice dans le Sudoc, recherche de l’identifiant de l’établissement, saisie de la cote, des numéros extrêmes, des dates, des lacunes. Cette tâche pourrait être répartie entre les établissements concernés, les centres régionaux Sudoc-PS et la BNF.