Gérée par la Bibliothèque nationale de France, la plateforme PLATON, mise en place dans le cadre de « l’exception handicap » au droit d’auteur, doit aujourd’hui évoluer pour répondre aux nouveaux enjeux de l’édition adaptée ou nativement accessible.

Il est difficile d’évaluer le nombre « des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques » qui se trouvent « empêchées, du fait de ces déficiences, d’accéder à l’œuvre dans la forme sous laquelle l’auteur la rend disponible au public »1. Le vieillissement de la population porterait à presque un million le lectorat placé en difficulté en raison d’une déficience sensorielle. Si l’on y ajoute les personnes atteintes de troubles de l’apprentissage et de la cognition, qualifiés de « Dys », telle la dyslexie, ce chiffre devrait être au minimum triplé. À l’aune de ce prisme, la production éditoriale française considérée comme pleinement accessible ne serait aujourd’hui que de 8 %.

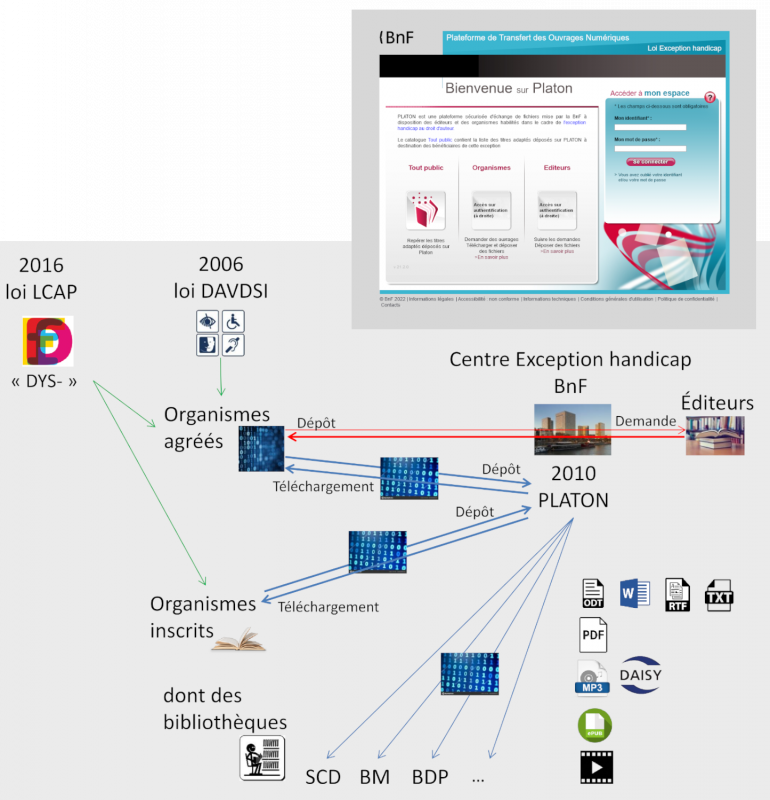

C’est à cette pénurie d’ouvrages accessibles qu’entend répondre l’une des exceptions au droit d’auteur introduites en 2006 par la loi DADVSI2 : l’exception dite « handicap » permet que soient réalisées des adaptations d’ouvrages à destination de personnes en situation de handicap, sans demande d’autorisation préalable ni rémunération des auteurs ou ayants droit. Ces adaptations, exceptionnelles au regard du droit d’auteur, sont réalisées par des organismes ayant reçu l’habilitation d’une commission réunissant les ministères de la Culture, des Affaires sociales, de l’Éducation nationale ainsi que de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Aujourd’hui, 188 organismes sont « inscrits » à ce dispositif, 84 d’entre eux étant également « agréés », ce qui les autorise à demander aux éditeurs les fichiers sources de leurs ouvrages (y compris de ceux publiés sous forme papier). Au lieu de réaliser l’adaptation « livre en main », comme le fait par exemple l’Association des Donneurs de Voix3 dont les bénévoles enregistrent des livres audio à partir de leur version papier, ces organismes créent des programmes informatiques permettant d’automatiser la production d’adaptations à partir de fichiers numériques.

Circuit des fichiers numériques entre les différents acteurs de l’exception handicap au droit d’auteur.

Une plateforme commune pour toutes les adaptations

Afin de lever les craintes des éditeurs et auteurs soucieux que les fichiers sources des ouvrages sous droits ne circulent pas sans contrôle sur Internet, la BnF a été mandatée en 20094 comme « tiers de confiance » entre les différents acteurs du dispositif. Un « Centre Exception handicap », désormais hébergé au service Diffusion du département des Métadonnées, a ainsi été créé avec pour mission de concevoir et d’administrer un service d’échange sécurisé de fichiers entre éditeurs et organismes agréés. L’application dédiée, dont le public bénéficiaire était à l’origine majoritairement constitué d’aveugles ou de mal voyants, aurait pu être nommée « Homère » ou « Œdipe ». C’est toutefois l’appellation « PLATON » qui a été retenue par la BnF, pour « Plateforme de Transfert des Ouvrages Numériques ». Mise en service en 2010, PLATON5 a désormais vocation, depuis la loi LCAP de 2016, à accueillir également les fichiers adaptés par tout organisme inscrit au dispositif de l’exception handicap. Par cette obligation, le législateur entendait répondre au souhait que toutes les adaptations soient mutualisées dans une base commune.

La base PLATON contient aujourd’hui 65 000 fichiers sources déposés depuis 2010 par 1 500 éditeurs, ainsi que 38 000 adaptations déposées depuis 2018 par 81 organismes « inscrits » ou « agréés ». Parmi les principaux d’entre eux, on trouve notamment Braillenet, à l’initiative de la base HELENE et de la Bibliothèque numérique francophone adaptée (BNFA), ou l’association Valentin Haüy (AVH), qui administre la base EOLE et propose notamment le service « Daisy en bibliothèque ».

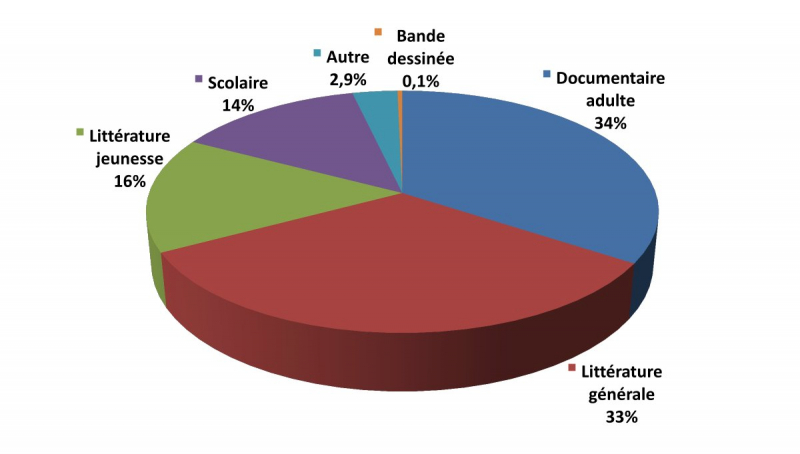

Reflet des besoins d’adaptation des bénéficiaires finaux, la typologie documentaire des fichiers déposés par les éditeurs (un tiers de documentaires adultes, un tiers de littérature, un huitième de littérature jeunesse, un huitième de manuels scolaires) peut être considérée comme relativement représentative des besoins du lectorat. « Relativement » toutefois, dès lors que les demandes de fichiers, formulées par les organismes adaptateurs, sont également le reflet de ce que ceux-ci sont en capacité réelle d’adapter. Les manuels scolaires, globalement peu accessibles, font ainsi l’objet d’un nombre relativement faible d’adaptations, en raison de la complexité et donc du coût de production de celles-ci.

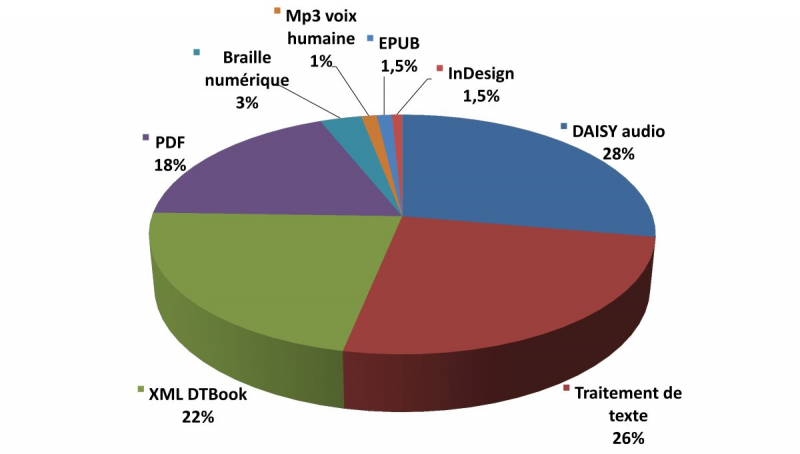

Les adaptations présentes sur PLATON ne sont, quant à elles, représentatives que de la production des structures adaptatrices ayant déjà commencé à déposer leurs fichiers. Elles illustrent toutefois bien la diversité des besoins en termes de formats, liée à la multiplicité des formes de lecture adaptées aux différents « empêchements » : un quart de fichiers en XML/DTBook (format pivot servant à produire de l’EPUB) ; un quart de fichiers en Daisy audio (utiles tant aux aveugles ou amblyopes qu’aux dyslexiques) ; un quart de fichiers sous forme de traitement de texte (pouvant être utilisés pour des livres en gros caractères, pour des plages Braille tactiles, ou des applications ou feuilles de style pour dyslexiques) ; un huitième de fichiers au format PDF (plus facile à produire par certains organismes et plus aisé à manipuler pour une partie du lectorat) ; de façon marginale, les formats Mp3, InDesign ou Duxbury, ainsi que des vidéos en langue des signes.

Afin de répondre non seulement aux besoins fonctionnels découlant des évolutions législatives, mais également à l’obsolescence d’une plateforme conçue il y a plus de douze ans, la BnF est engagée depuis plusieurs années dans des évolutions du site. Sont déjà opérationnels le dépôt des fichiers à l’unité ou par lots ainsi qu’une interface sommaire de consultation publique permettant de prendre connaissance du « catalogue » PLATON. La prochaine mise en production, espérée pour la fin de l’année 2022, comprendra notamment : une interface de consultation plus ergonomique du contenu de la base visant à transformer la GED initiale en un véritable catalogue public ; une simplification des processus de demande et récupération des fichiers sources ainsi que du circuit et de la gestion des dépôts ; un service SRU (Search/Retrieval via URL)6 permettant de récupérer les métadonnées des fichiers adaptés.

En 2025, l’entrée en vigueur de l’acte européen d’accessibilité

À la croisée d’un circuit reliant éditeurs, ayants droit, organismes adaptateurs et bénéficiaires de l’exception handicap, le Centre Exception handicap évolue dans un environnement aujourd’hui confronté à de nouveaux enjeux. Le premier est l’entrée en vigueur prévue en 2025 de l’Acte européen d’accessibilité7, dont la transposition en droit français est attendue pour la fin de l’année 2022.

Entre autres exigences d’accessibilité des sites et services en ligne, cette directive stipule qu’en 2025, tout ouvrage numérique devra être commercialisé sous une forme « accessible ». Concrètement, cela signifie que les livres numériques devront être produits de façon à répondre « nativement » à des critères d’accessibilité tels que ceux de l’EPUB 3 par exemple. Cette perspective exige du monde de l’édition qu’il transforme profondément ses chaînes de production des publications numériques. Ce qui est possible à brève échéance pour les ouvrages dits « à maquette simple », comme la littérature, s’avère cependant moins aisé pour les ouvrages dits « à maquette complexe », comprenant des illustrations, schémas, formules mathématiques, au premier rang desquels figurent les manuels scolaires.

C’est pourquoi l’Acte européen d’accessibilité et ses déclinaisons par les premiers pays l’ayant transposé en droit national comportent plusieurs exceptions, en cas de modification fondamentale de l’ouvrage par exemple, et notamment pour « charge disproportionnée ». Celle-ci est valable pour de petits éditeurs à la faible production annuelle mais pourrait s’appliquer à des types d’ouvrages dont la production nativement accessible serait susceptible d’entraîner un surcoût important. La question se pose ainsi de savoir si les ouvrages de niveau universitaire, dont une grande partie peut être considérée comme « à maquette complexe », seront concernés par cette exemption. Il convient de citer le projet Métopes, « Méthodes et outils pour l’édition structurée », qui propose un ensemble d’outils et de modules à destination des structures éditoriales afin de rationaliser la gestion de collections à la fois imprimées et numériques8. Au-delà de cette initiative concernant essentiellement le domaine de l’édition scientifique institutionnelle, rares sont cependant les éditeurs très avancés sur la production d’ouvrages de ce niveau sous forme nativement accessible. Il est donc possible qu’en 2025, un certain nombre d’étudiants soient toujours soumis à une pénurie d’ouvrages et doivent encore recourir au dispositif de l’exception handicap. Ceci pose la question du modèle économique de ce dispositif, ce qui est coûteux à produire nativement (par exemple le texte alternatif à l’image) ne l’étant pas moins à adapter a posteriori par les organismes habilités.

Typologie documentaire des 65 000 fichiers sources déposés sur PLATON par les éditeurs depuis 2010.

Typologie des formats des 38 000 fichiers adaptés déposés par les organismes depuis 2018.

Le signalement des ressources accessibles ou adaptées : un enjeu crucial

Le deuxième enjeu est celui de l’accès et du signalement conjoint des ressources accessibles ou adaptées. Depuis 1995, l’Institut national des jeunes aveugles (INJA) a pour mission de signaler les adaptations à destination des aveugles et mal voyants, ce qu’elle fait via la Banque de données de l’édition adaptée (BDEA)9, qui agrège les données de l’ensemble des organismes concernés. L’extension à un public plus large de bénéficiaires de l’exception handicap, due à la prise en compte d’autres types de handicaps ou de difficulté de lecture, ainsi que la perspective de la mise en accessibilité d’un nombre plus importants de livres à partir de 2025 soulèvent cependant plusieurs questions. D’une part, celle de l’exhaustivité du signalement des différents types d’adaptations, et d’autre part, celle du besoin éventuel de signalement spécifique de l’édition accessible et de son rapprochement avec le corpus des titres adaptés. Le changement d’échelle d’un dispositif initialement pensé pour une population limitée, desservie par des associations spécialisées, amène par ailleurs à interroger la complexité d’un circuit qui visait à encadrer strictement la diffusion d’œuvres dont on prône aujourd’hui la facilité de l’accès pour une part grandissante de la population. C’est pour répondre à ces enjeux qu’une mission de préfiguration étudie cette année un projet de portail national de l’édition accessible et adaptée, qui aurait vocation à signaler conjointement les titres nativement accessibles et les adaptations pour tous types de publics, ainsi qu’à donner accès à ces dernières sur authentification.

Quel rôle pour les bibliothèques dans ce dispositif ?

Le troisième enjeu est le rôle dévolu aux bibliothèques dans ce dispositif. Un rapport d’inspection interministériel publié en décembre 201610 préconisait l’habilitation de 300 bibliothèques sur tout le territoire national, dont 100 % des bibliothèques universitaires. L’extension du périmètre des bénéficiaires de l’exception handicap à quelque 10 % de la population posait en effet la question des nouveaux acteurs appelés à servir de médiateurs à destination notamment de personnes ne se percevant pas comme étant en situation de handicap (par exemple celles concernées par les troubles « Dys ») et non prises en charge par un réseau d’associations spécialisées. Or, quelles institutions ont vocation à promouvoir l’accès à la lecture, sinon les bibliothèques ?

Cinq ans et 73 bibliothèques habilitées plus tard (dont 21 pour l’enseignement supérieur), se pose la question du rôle de ces institutions dans le dispositif. Ont-elles vocation à simplement communiquer des ouvrages adaptés par des organismes spécialisés et mis à disposition par exemple sur PLATON (dont le cadre législatif interdit qu’il soit accessible directement aux bénéficiaires finaux, lesquels doivent demander le téléchargement des fichiers par un organisme inscrit) ? Seuls 300 ouvrages de niveau universitaire ou pour « public spécialisé » sont cependant présents sur PLATON, ce qui pose la question du seuil de pertinence d’un semblable catalogue (même en y ajoutant les 350 ouvrages « grand public » déposés par des bibliothèques universitaires). Ont-elles dès lors vocation à répondre directement au besoin de leurs usagers, en produisant elles-mêmes des adaptations ? Est-il envisageable que les bibliothèques acquièrent les compétences spécifiques à cette production, dont on a vu qu’elle est d’autant plus complexe pour les ouvrages de niveau universitaire ? Faudrait-il, comme le suggérait le rapport de 2021 de l’IGÉSR sur la prise en compte des handicaps dans les bibliothèques11, imaginer une spécialisation de certaines bibliothèques universitaires à vocation de mutualisation ? Subsiste-t-il par ailleurs des marges d’amélioration dans la capacité des organismes spécialisés dans l’adaptation à répondre aux besoins spécifiques des étudiants ? C’est pour avancer sur toutes ces questions que le MESRI et la BnF ont décidé d’entreprendre cette année un travail conjoint d’analyse avec les bibliothèques universitaires engagées dans le dispositif.