Le service interétablissements de coopération documentaire de Toulouse est chargé depuis sa création, en 1995, d’assurer la conservation et la mise en valeur des fonds anciens des universités toulousaines, environ 50 000 volumes antérieurs à 1815. Une politique de numérisation, portant notamment sur les fonds anciens, a été mise en place dans le courant de l’année 2001. La définition du projet a imposé des choix stratégiques, scientifiques, documentaires et techniques pour répondre aux objectifs initiaux.

La numérisation d’ouvrages anciens

Les enjeux. Mettre à disposition d’un très large public des ouvrages rares et souvent essentiels pour des recherches spécifiques ou des thèmes d’étude particuliers, préserver des ouvrages d’une consultation trop intensive qui les détériore, permettre aux usagers à distance et à partir de n’importe quel poste de travail de consulter les ouvrages sous forme numérique, tels sont les enjeux auxquels les nouvelles technologies permettent de faire face.

Une base de documents numérisés accessible sur Internet peut proposer différents modes d’accès en fonction des usages et divers services : téléchargement du document complet, consultation en page à page, impression… Une interface de consultation ergonomique dotée d’index de recherche pertinents par rapport aux thématiques traitées fera de la base ainsi constituée un outil indispensable complétant agréablement la consultation des ouvrages originaux.

Des initiatives multiples. Depuis quelques années dans de nombreuses bibliothèques universitaires, des projets de numérisation voient le jour qui participent largement à la valorisation de leur patrimoine culturel. Plus récemment, ce sont des outils de signalement qui ont été mis en place de façon à recenser les projets, si possible de manière exhaustive, dans le but de faciliter la consultation par le public et le travail des professionnels de l’information. Il est important par exemple, de s’assurer, lors de la mise en place d’un corpus, que la numérisation n’a pas déjà été faite ailleurs. D’où la complémentarité au niveau national ou plus largement sur des projets similaires. Le travail en commun, dans ce domaine particulier comme dans de nombreuses disciplines liées aux NTIC, donnera une plus-value importante aux informations mises à disposition. Les projets de numérisation sont motivés par des besoins locaux à inscrire, si l’occasion en est donnée, dans un réseau de partage.

Vers l’utilisation de standards. Pour faciliter l’interopérabilité entre les projets, les institutions qui les mettent en œuvre sont encouragées à utiliser des standards :

- en termes de numérisation : format TIFF

- en termes de codage de l’information : XML

- en termes de protocole de communication : Z39.50, OAI

ou des règles communes de nomenclature : « nommage » des fichiers, identifiants uniques pour les documents…

Il est nécessaire de trouver un compromis entre la visibilité des projets qui passe par l’utilisation des standards et la complexité de mise en œuvre de ces standards pour des institutions ayant des besoins très spécifiques.

Un matériel haute performance. Des numériseurs adaptés aux livres anciens en termes de manipulation et de reproduction sous forme numérique sont apparus progressivement, munis des éléments indispensables à cette problématique particulière : des plateaux compensateurs à hauteur réglable permettent de numériser des ouvrages dont la reliure s’ouvre peu ou difficilement, les prises de vues sont effectuées à l’aide d’une caméra dotée d’une lumière froide qui n’abîme pas le papier.

La retouche d’images se fait ensuite à l’aide d’un logiciel adapté qui permet notamment de redresser les courbures de pages, d’effacer les tâches, de supprimer l’encre qui transparaît sur le verso des pages, de conserver un maximum de détails de la définition graphique des documents tout en allégeant le poids des fichiers.

Les choix techniques. La mise en œuvre de la numérisation impose des choix techniques : mode image ou mode texte, résolution optimale ou dégradée, critères de lisibilité, niveaux de gris ou noir et blanc, niveau de retouches… il est là aussi nécessaire de trouver un compromis entre la qualité des documents numérisés et l’utilisation qui doit en être faite.

La numérisation en mode image fournit une reproduction fidèle des documents originaux mais elle ne permet pas d’accès à leur contenu. La numérisation en mode texte fournit quant à elle un accès au texte intégral, moyennant la saisie manuelle des textes ou l’utilisation, sur les fichiers issus de la numérisation, d’un logiciel d’OCR (reconnaissance optique de caractères).

Une question essentielle est celle enfin du stockage des données et de l’archivage pérenne des travaux. La lecture des informations stockées sur les cédéroms et « dvdroms » n’est pas garantie sur le long terme même si ces supports constituent actuellement le moyen le plus facile de sauvegarder les documents numérisés.

Grotte d’Aurignac, Haute-Garonne

Lithographie d’après Édouard Lartet Université Toulouse-I (SCD)

Le projet mené par le SICD de Toulouse

Les premières réflexions sur le projet de numérisation ont été menées fin 1999. En 2001, le choix a été fait de procéder à la numérisation en interne, pour plusieurs raisons : maîtrise du processus, pas de déplacement des documents, possibilité d’offrir un service de numérisation à la demande. Le projet s’est concrétisé grâce à l’acquisition d’un numériseur haute performance dédié à la numérisation d’ouvrages précieux et fragiles.

Dans la phase de démarrage, les personnes impliquées dans le projet ont suivi une formation à l’utilisation de l’outil et ont établi des procédures de réalisation et des règles de travail. Fin 2003, une réorganisation interne permettant l’affectation de moyens humains supplémentaires, à la fois pour les prises de vue et le travail scientifique, a permis une montée en charge significative. Depuis le lancement du projet, 70 000 pages ont été numérisées et 100 ouvrages sont accessibles en ligne.

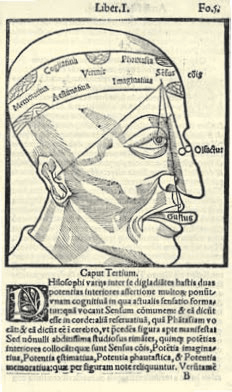

Guillaume LE LIÈVRE. Ars memorativa… - Toulouse, 1523

SCD de l’université Toulouse-I. Cliché SICD - Service reprographie

Les objectifs :

- répondre aux demandes de reproduction d’ouvrages anciens et pallier l’interdiction de la photocopie ;

- préserver des ouvrages fragiles dont la communication est remplacée par la consultation de documents numérisés ;

- valoriser et développer les activités de recherche sur les fonds sélectionnés.

Pour répondre à ces objectifs, quatre activités sont menées de front :

- numérisation à la demande ;

- numérisation de corpus thématiques élaborés en collaboration avec des enseignants-chercheurs ;

- participation à des projets toulousains de numérisation ;

- numérisation et diffusion de catalogues de fonds spécifiques.

Une bibliothèque numérique est constituée peu à peu, soit à partir des corpus, soit à partir des documents numérisés pour les lecteurs. Les ouvrages peuvent être consultés à l’adresse http://www.biu-toulouse.fr rubrique « Les fonds anciens, documents numérisés ».

Les corpus à numériser. Le choix des corpus est fait selon les thèmes de recherche des universitaires et les ressources des fonds anciens. La liste des textes est établie conjointement par les universitaires et des conservateurs du SICD et des SCD concernés. Des modifications s’avèrent parfois nécessaires en raison de l’état des ouvrages (volumes ou pages manquantes, ouvrages trop détériorés…).

Chaque corpus et certains ouvrages doivent faire l’objet d’introductions, rédigées par des chercheurs, qui apportent une « plus-value » à la numérisation.

Les actions en cours sont réparties entre les universités Toulouse-I (Sciences sociales), Toulouse-II (Lettres et sciences humaines), Toulouse-III (Sciences et médecine).

Les thématiques proposées sont actuellement les suivantes :

- le patrimoine culturel toulousain

- xvie - xviiie siècles ;

- les juristes toulousains ;

- des ouvrages scientifiques ;

- la figure du saint et ses représentations au Siècle d’or espagnol ; ce thème fait partie des axes de recherche de l’équipe mixte CNRS/Université du Mirail « France méridionale et Espagne (Framespa) » ; les ouvrages sélectionnés proviennent du fonds de livres religieux espagnols conservés à la bibliothèque universitaire du Mirail ; les textes introductifs en français et en espagnol sont rédigés pour chaque titre ;

- les papiers d’Édouard et Louis Lartet (préhistoire, paléontologie, géologie, anthropologie)1 ; ce travail est mené avec des chercheurs des universités Toulouse-II et III, à partir du fonds de papiers scientifiques acquis en 1902 par la bibliothèque universitaire de Toulouse appartenant à Édouard Lartet et son fils Louis, figures importantes de l’histoire de la préhistoire et de la paléontologie. Ce fond localisé à la bibliothèque de l’Arsenal (SCD de Toulouse-I) comprend 68 volumes, soit près de 5 000 feuillets. La numérisation de ces documents est destinée à mieux faire connaître l’œuvre de ces deux scientifiques et à susciter des recherches à partir des sources inédites dans le domaine. Le catalogue de l’ensemble des carnets d’Édouard et les textes manuscrits numérisés sont accessibles en ligne, des analyses et des transcriptions sont ajoutées progressivement, avec présentation simultanée du texte et de la transcription. Sera mise en ligne également une présentation de la vie et de l’œuvre d’Édouard et Louis Lartet. Le développement de partenariats permettra d’étendre le projet, notamment sur le plan de l’iconographie.

Catalogues et bibliographies. Sont proposés en version numérisée des catalogues de fonds particuliers.

- Le catalogue de l’ancienne Faculté de théologie protestante de Montauban.

Le catalogue numérisé est celui de la bibliothèque de la Faculté de théologie protestante de Montauban, publié en 1890. Les collections, très riches en livres anciens, sont actuellement partagées entre la BU de l’Arsenal (SCD de Toulouse-I) et la Faculté de théologie protestante de Montpellier. La version numérisée permet de réunir virtuellement des collections géographiquement dispersées tout en précisant leur localisation actuelle. Un lien hypertexte permet de naviguer entre la table systématique située en début de volume et les notices bibliographiques du catalogue. - Le catalogue des plaquettes du fonds Pifteau.

Il s’agit d’un fonds de plus de 4 000 brochures rassemblées par Fernand Pifteau, bibliophile passionné par l’histoire de l’imprimerie toulousaine. Leur catalogue fait l’objet de six fichiers numérisés : le premier fichier contient la table des matières, les cinq autres fichiers répertorient de façon systématique l’ensemble des plaquettes classées suivant la classification Brunet. Un lien hypertexte permet de naviguer entre les thèmes et sous-thèmes de la table des matières et les notices bibliographiques décrivant chaque plaquette. - Le SICD participe à un projet d’édition en ligne de la Bibliographie des impressions toulousaines du xviie siècle.

Elle se situe dans la lignée du Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au xviie siècle, (par villes, et notices classées chronologiquement) dont la publication sur papier à Baden-Baden a débuté autour des années 1980.

Le corpus auteurs-anonymes de la bibliographie toulousaine a été rédigé pour l’essentiel en 1983 et complété depuis.

Luis MUÑOZ. Vida y virtudes del […] P. maestro Juan de Avila […] – Madrid, 1635

SCD de l’université Toulouse-II. Cliché SICD - Service reprographie

Aujourd’hui, les rétroconversions de plus en plus nombreuses dans le Système universitaire de documentation, et dans des catalogues publics sur Internet, peuvent permettre de récupérer quelques autres localisations, et, peut-être, des notices d’ouvrages encore inconnus… Il restera bien sûr à dépouiller manuellement des fonds de recueils factices peu connus comme par exemple celui de la bibliothèque Inguembertine à Carpentras, des archives départementales de Marseille… dans l’espoir d’une trouvaille nouvelle. Cela pourra faire l’objet de mises à jour transparentes, évitant ainsi à l’usager le maniement incommode de suppléments imprimés successifs. Ce corpus est en cours de saisie car les 4 000 fiches étaient manuscrites. Environ la moitié a déjà été saisie, en format XML selon la DTD BiblioML— Parallèlement, un fichier d’autorités le concernant est en cours de constitution dans le SUDOC. La bibliographie fournit la description des éditions, émissions ou états avec leurs particularités, les citations bibliographiques et les localisations. Elle sera accessible à terme par le biais de l’outil de diffusion sur lequel des index spécifiques permettront une recherche par auteurs, titres, imprimeurs et dates. La recherche plein texte est prévue sur le titre et les notes.

La bibliographie sera complétée ultérieurement afin d’enrichir le corpus auteurs et le classement chronologique par noms d’imprimeurs et par dates d’édition. Un lien sera fait sur ce projet à partir de la plate-forme Bibliotheca-tholosana d’édition critique en ligne d’ouvrages du xviie siècle.

Accès aux documents. Des liens sont créés dans le champ 325 des notices Unimarc pour accéder aux documents numérisés via le SUDOC et Archipel, catalogue commun des BU toulousaines (logiciel Horizon).

La bibliothèque virtuelle peut être consultée sur le site internet du réseau des bibliothèques universitaires de Toulouse (http://www.biu-toulouse.fr, rubrique « Les fonds anciens / Documents numérisés ») à partir d’une liste alphabétique ou thématique. La page est accessible par les moteurs de recherche.

Choix scientifiques et documentaires. Les choix se font selon plusieurs critères :

- ne pas refaire ce qui est fait ailleurs ;

- numériser des documents en bon état et complets ;

- privilégier autant que possible les spécificités de nos fonds ou des universités.

Les deux premiers critères énoncés paraissent aller de soi mais ne sont pas toujours simples à mettre en place. Il manque des outils qui permettraient de répondre à une question qui paraît si simple : ce livre a-t-il déjà été numérisé et est-il accessible en ligne quelque part ? Pour savoir si un livre est accessible en ligne, le premier réflexe est bien sûr de le chercher sur Gallica. En cas d’échec, il reste un moyen empirique : recourir à un moteur de recherche. Avec un peu de patience, on peut ainsi apprendre que la splendide Flore de Jacquin sur le jardin du palais impérial de Schöbrunn, numérisée en noir et blanc sur Gallica a été numérisée en couleurs en République tchèque et est accessible en ligne. Un bon nombre de consultations de nos documents sont la conséquence d’une recherche sur… un moteur de recherche, grâce à l’indexation de nos pages web.

Parfois, les conservateurs sont là également pour rappeler que les sélections théoriques doivent se soumettre à une réalité très concrète : l’état de conservation des ouvrages. Pour l’hagiographie espagnole, nous avons accepté de numériser des ouvrages parfois en assez mauvais état (papier très jauni et tâché, petites lacunes…), ce qui a nécessité un travail de retouche important. Mais on n’a pas pu numériser des ouvrages incomplets ou trop délabrés ou qui auraient trop souffert des manipulations.

Le souci de privilégier la spécificité de nos fonds et des recherches universitaires toulousaines a conduit parfois à renoncer à certains projets : un projet de corpus sur la pharmacopée ancienne a été abandonné faute de chercheurs sur ce domaine et en raison du fait que l’on peut trouver ces ouvrages ailleurs. En revanche, la numérisation des manuscrits Lartet s’effectue par définition sur des documents uniques et a des liens évidents avec les universités toulousaines ; Louis Lartet a été enseignant à l’université de Toulouse. Le corpus sur l’hagiographie espagnole comprend des textes peu présents dans les bibliothèques françaises et l’Université du Mirail est réputée pour ses recherches dans le domaine hispanique.

Partage des compétences. Pour faire ces choix techniques ou intellectuels, on ne peut agir seul. La numérisation au SICD repose principalement sur un quatuor de professions : chercheurs, conservateurs, informaticiens, techniciens (l’ordre de ces termes est alphabétique et ne présume pas de la prépondérance de l’un ou l’autre.) La communication et le partage entre ces professions ne sont pas toujours faciles mais apportent beaucoup.

Dans un contexte universitaire, un projet de numérisation doit se faire tout naturellement avec les enseignants-chercheurs. La collaboration entre conservateurs et chercheurs se fait principalement pour la sélection et la mise en ligne des corpus : la connaissance des fonds et du livre ancien vient compléter la connaissance du domaine. Les chercheurs apprécient de pouvoir disposer de cédéroms pour travailler sur les textes anciens et apportent une valeur ajoutée à la numérisation en rédigeant des textes d’accompagnement.

L’exemple le plus frappant de partage de compétences est peut-être celui du fonds Lartet. Pour la refonte du catalogue mis en ligne, les compétences en paléontologie étaient aussi précieuses que celles en paléographie.

Ce travail en commun nécessite une réelle implication, dans le projet, des chercheurs pour qui ces tâches viennent en plus du reste et ne sont pas toujours prioritaires. Il est très utile qu’un coordinateur soit désigné. D’autre part, certaines recherches, encadrées dans des programmes, disposent d’une durée prédéterminée. Si le projet n’est pas terminé dans les temps, il risque de rester inachevé. Autre inconvénient : les thèmes retenus peuvent paraître trop pointus et susceptibles d’intéresser trop peu de personnes. Mais nous sommes là sans doute dans le rôle d’une bibliothèque universitaire. Les échanges avec les techniciens de la numérisation sont très importants. Les conservateurs doivent transmettre leur connaissance des livres anciens, de leur fragilité, de leurs spécificités, des besoins de la recherche ou de l’histoire du livre. Les techniciens doivent trouver les procédés permettant d’obtenir les meilleurs résultats, et expliquer les contraintes techniques. La collaboration avec les informaticiens est incontournable dans ce domaine. Un gros effort de compréhension est certes nécessaire de part et d’autre mais le résultat peut être très gratifiant.

L’application Bibliotheca-tholosana et le projet Horace ont été mis en œuvre par l’équipe Élire.

À l’intérieur de chaque profession, des échanges sont également nécessaires : collaboration avec les autres institutions patrimoniales, collaboration entre les chercheurs pour décloisonner les disciplines (Lartet par exemple réunit des paléontologues, des géologues et historiens de la préhistoire), collaboration entre les informaticiens.

Partage des collections. Privilégier les spécificités des collections ne doit pas nous empêcher de recourir éventuellement à des documents qui ne font pas partie de nos fonds pour respecter la logique de certains corpus. Pour les juristes toulousains, il est prévu de faire appel à des documents de la bibliothèque municipale de Toulouse. Pour les documents sur Lartet, un lien avec un ouvrage numérisé par le Pôle international de la Préhistoire est prévu.

L’exemple le plus abouti de partage de collections est celui de Bibliotheca-tholosana (cf. paragraphe « Quelques réalisations »). Les sources pour constituer le corpus sont très diverses : la bibliothèque municipale de Toulouse constitue le noyau, complété par de nombreuses bibliothèques, dont la Bibliothèque nationale de France. Celle-ci a accepté de numériser certains documents qui seront accessibles sur le site de Bibliotheca-tholosana. Il est prévu que Gallica signale et créé un lien vers le site. Pour les autres bibliothèques, les ouvrages seront sans doute numérisés au SICD.

Bien évidemment, d’autres partenariats, moins « intellectuels », sont aussi essentiels, les partenariats financiers. C’est un domaine que nous devons développer, même s’il n’est pas toujours facile de faire rentrer ces projets dans des cadres existants.

Quelques réalisations universitaires en lien avec le SICD

Le SICD a participé à des travaux universitaires au titre de la numérisation des documents et de l’expertise technique pour la mise en œuvre des corpus numériques.

Projet Bibliotheca-tholosana

Bibliotheca-tholosana2 propose, sur la version numérisée de fonds patrimoniaux locaux, entre xvie et xviiie siècle :

- une édition scientifique en ligne, présentant simultanément, par un premier jeu de fenêtres, un texte original – imprimé ou manuscrit –, sa transcription et/ou sa traduction, ainsi qu’une annotation critique ; un deuxième jeu de fenêtres, accessible à la demande, permet d’avoir accès à diverses notices (biographiques, bibliographiques…), index, etc.

- une exploration contextuelle à deux degrés, grâce à des liens hypertexte, à l’intérieur même du site Bibliotheca-tholosana, et à l’extérieur du site (pour l’heure principalement avec BNF-Gallica) : à partir du texte de référence, on accédera aux textes numérisés, ou aux représentations picturales, qui entrent en relation avec lui (correspondants, personnages, ou œuvres cités, etc.) ; ainsi pourront être reconstitués les réseaux culturels qui fondent cette production ; Bibliotheca-tholosana s’attache à constituer un corpus, à explorer ses implicites et à corréler les données ; donc, au-delà de l’accès d’un large public à des textes méconnus, la démarche scientifique poursuivie a pour objet de révéler les décentrements possibles du regard habituellement porté sur les textes, afin de mettre en perspective les problématiques culturelles des xvie-xviie et xviiie siècles, et la complexité des enjeux de la période.

Projet Horace

Objectifs du projet Horace3. L’ambition du projet est de donner à lire le texte d’Horace tel que, souvent, les hommes de la Renaissance le lisaient, i.e. accompagné de ses commentaires. La plupart des commentateurs ont commencé par faire cours sur l’œuvre d’Horace et ont ensuite publié leur commentaire. On peut ainsi mesurer l’importance de l’héritage et du capital hérité : nombre d’éditions humanistes collationnent les commentaires des scholiastes anciens, notamment ceux d’Acron et Porphyrion, et leur ajoutent les commentaires humanistes qui eux-mêmes commentent leurs prédécesseurs. Quand Horace est cité par Érasme, dans ses Adages, ou par Budé, il l’est souvent avec les commentaires dont il a fait l’objet. Il nous a donc semblé important de choisir une édition qui reflète ce travail de stratification. Celle de Bâle de 1555, même si elle ne comprend pas les commentaires de Josse Bade auquel nous renverrons à l’occasion, présente l’avantage d’être très lisible, de donner à lire les commentaires d’Acron et de Porphyrion, et ceux de Landino et donne également accès à un grand nombre de remarques d’autres commentateurs. Sa composition en deux volumes est caractéristique de cette reconstitution par l’édition de deux âges du commentaire et de ces effets d’échos d’un commentateur à l’autre.

Choix et méthode. Au-delà d’une simple numérisation des éditions commentées, en mode image, nous avons choisi de traduire certains de ces commentaires, de manière quasi exhaustive à tire d’exemple pour la première ode, en premier lieu les commentaires d’Acron et Porphyrion, commentateurs de l’Antiquité et de Landino, premier commentateur humaniste. Puis de Josse Bade et de Denis Lambin. L’édition en ligne permettant une mise en ligne progressive des traductions, nous ajouterons au fur et à mesure du travail accompli des traductions complémentaires. Notre but n’est pas de traduire tous les commentaires, ce qui serait fastidieux pour le traducteur comme pour le lecteur, mais de donner une idée de la démarche.

Choix du corpus. Nous avons choisi de traduire de manière privilégiée, pour commencer, des extraits des commentaires des odes. La réception de l’art poétique d’Horace a en effet d’ores et déjà fait l’objet d’un travail critique important et le rôle des odes Horace dans la réinvention du genre lyrique à partir de la Renaissance nous a paru déterminant. Il ne suffit peut-être pas en effet de dire qu’Horace est un nom et que le seul patronage de ses odes institue poète lyrique. Les commentaires de ces odes nous ont paru de nature à pouvoir éclairer la définition du genre lyrique, de la lyre française que les poètes s’appliquent à refonder en France avec et avant la Pléiade.

Perspectives

Sur le plan scientifique. De nouveaux corpus seront élaborés dans le cadre des travaux de numérisation par le biais de nouveaux partenariats, notamment avec les équipes de recherche des universités toulousaines ou avec d’autres bibliothèques ou institutions.

Sur le plan technique. Une plate-forme d’accès aux documents basée sur la technologie XML et les logiciels libres est en cours de développement. Cette plateforme s’appuie sur l’outil SDX (Système documentaire XML), fédération d’outils fournissant un moteur de recherche et un générateur de pages XML, l’objectif étant de pouvoir interroger simultanément des éléments hétérogènes et disparates (texte intégral, images, liens URL…). L’application offre une possibilité d’indexation à partir de plusieurs DTD. SDX constitue un outil de recherche pour les documents XML quelle que soit leur structure, prenant en entrée les informations issues des plateformes de production (OCR, XML, XML enrichi…) et produisant en sortie des documents XML compatibles avec les exigences des portails de diffusion.

La plateforme permettra de rechercher les ouvrages par auteurs, par titres, par sujets ; il sera possible d’accéder directement aux tables des matières, aux index, avec liens entre les tables et/ou index et les pages correspondantes… Le protocole OAI sera implémenté.

Les activités mentionnées dans l’article ci-contre réunissent donc différentes formations, spécialisations et implications…

Anne Blandin, ingénieur d’études en documentation, coordonne le projet.

Nathalie Dauvois-Lavialle est professeur de littérature française de la Renaissance à l’Université de Toulouse-Le Mirail.

Marielle Mouranche, conservateur, est responsable des corpus.

Fanny Népote-Desmarres est professeur de littérature française du xviie siècle à l’Université de Toulouse-Le Mirail.

Élisabeth Coulouma, conservateur, a rédigé la bibliographie des impressions toulousaines du xviie siècle.

Cocontractance

Le service interétablissements de coopération documentaire de Toulouse, rattaché à Toulouse‑I, concerne six établissements.

Henry Roussillon, président de l’université Toulouse‑I – Sciences sociales

Marie-Dominique Heusse, directrice du SCD

Rémy Pech, président de l’université Toulouse‑II – Toulouse-Le-Mirail

Jean-Claude Annezer, directeur du SCD

Jean-François Sautereau, président de l’université Toulouse‑III – Paul-Sabatier

Pierre Chourreu, directeur du SCD

Gilbert Casamatta, président de l’Institut national polytechnique – INP

Catherine Forestier, directrice du SCD

Louis Castex, directeur de l’Institut national des sciences appliquées – INSA

Françoise Labrosse, BIB’INSA

Jean-Louis Darréon, directeur du centre universitaire de formation et de recherche – Champollion

Florence Lunardi, SCD

![Luis MUÑOZ. Vida y virtudes del […] P. maestro Juan de Avila […] – Madrid, 1635](docannexe/image/3230/img-3.jpg)