L’eau, les déchets, le climat, les catastrophes naturelles sont les nouveaux thèmes de recherche et les nouveaux domaines d’acquisition de la bibliothèque.

Le CADIST1 des sciences de la terre, des océans et de l’environnement terrestre, centre d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et technique, est constitué d’une bibliothèque et d’une cartothèque, tous deux départements de la BIUSJ2 – Bibliothèque interuniversitaire scientifique Jussieu. La BIUSJ est un service interétablissements de coopération documentaire qui dessert les universités Paris‑VI et Paris‑VII. Créée par convention en 1978, elle a pris la suite des premières bibliothèques implantées, dès 1968, sur le site Saint‑Bernard, actuel campus de Jussieu. Elle a hérité des collections scientifiques de la Sorbonne qu’elle a continué à enrichir et à développer.

Collections, conversion et numérisation

Le CADIST des sciences de la terre possède donc une collection ancienne, particulièrement intéressante du fait que la faculté de la Sorbonne a été la première à créer, à la fin du XVIIIe siècle, une chaire d’enseignement de géologie. Huit mille ouvrages de géologie régionale, de stratigraphie et de paléontologie constituent un fonds important d’histoire de la discipline. Comme une partie de ces fonds n’est pas encore cataloguée, la BIUSJ a prévu dans le cadre du prochain contrat quadriennal de l’UPMC une opération de conversion rétrospective, afin que l’ensemble de ces collections soit accessible dans le Système universitaire de documentation, le Sudoc, et sur son catalogue (http : www.bius.jussieu.fr, page catalogue, cliquer sur catalogue sur Internet). La BIUSJ a également inscrit dans ce contrat un projet de numérisation, pour des ouvrages représentatifs de l’histoire de la discipline et de son enseignement et pour des documents descriptifs de sites géologiques aujourd’hui profondément modifiés ou disparus.

Les périodiques anciens, comme les Annales des Mines ou les bulletins de sociétés géologiques françaises ou étrangères, proviennent également des fonds de la Sorbonne, tout comme trois importantes collections de tirés à part, l’une en micropaléontologie, l’autre en géologie et la troisième en pétrologie.

Les collections contemporaines, essentiellement en anglais, se répartissent de la façon suivante : 2 390 titres de périodiques, dont 300 titres vivants à ce jour et 113 d’entre eux disponibles en ligne, 20 000 ouvrages, 750 cédéroms, 150 vidéos documentaires, 4 000 thèses sur microfiches et 20 000 thèses sur papier. Un portail est en cours pour rassembler la page de signets (régulièrement mise à jour avec l’aide d’une enseignante-chercheuse de l’UPMC), les liens vers tous les périodiques en ligne, la liste des nouvelles acquisitions…

Les collections cartographiques sont composées de 7 500 titres de cartes, soit environ 53 000 feuilles, de nombreux atlas et enfin de cartes sur cédéroms, dont l’importance est en train de s’accroître. De plus, le CADIST commencera en 2005 à signaler les sites cartographiques et les cartes libres de droit disponibles sur Internet. Le catalogage des cartes dans le Sudoc constitue un travail de longue haleine puisque chaque carte doit au préalable être « géoréférencée ». Dans le Sudoc, fin 2004, il y avait 14 543 notices bibliographiques de cartes localisées à Jussieu, dont 3 500 feuilles cataloguées ces trois dernières années.

La BIUSJ s’est « réinformatisée », en 2002, avec un nouveau système informatisé de gestion de bibliothèque – SIGB Horizon –, développé par la société Dynix.

Nouveaux champs documentaires

Le budget du CADIST pour l’année 2004 s’est élevé à 75 000 euros de crédits de fonctionnement délégués par la BIUSJ et 282 000 euros de subvention ministérielle, des sommes en nette augmentation par rapport aux années précédentes. Ces mesures, amorcées en 2003, ont permis de maintenir le noyau dur des abonnements, qui se trouvait fortement menacé, et de relancer les acquisitions d’ouvrages après quelques quatre années d’interruption. Depuis 1999, le nombre d’abonnements supprimés a été considérable, puisque la bibliothèque est passée de 1000 à 300 titres vivants, malgré l’arrêt de tout achat de monographie. Cela s’explique autant par l’inflation des coûts que par la diminution des dons et échanges.

Les champs documentaires du CADIST, plus ou moins développés suivant les ressources disponibles dans les autres centres de documentation ou bibliothèques universitaires parisiennes de la discipline, sont au nombre de vingt : astronomie et planétologie, climatologie et atmosphère, environnement et changement global, étude du littoral et sédimentologie marine, géochimie, géologie régionale, géophysique, hydrogéologie et étude des zones humides, hydrologie, minéralogie, océanographie, paléontologie, pédologie, sédimentologie, sismologie et tectonique, stratigraphie, télédétection.

Mais le développement de recherches transdisciplinaires s’est accru : comme l’expliquent les chercheurs, il s’agit moins aujourd’hui d’étudier la planète Terre et les autres planètes du système solaire, discipline par discipline, que de comprendre le fonctionnement global, actuel et passé, du système Terre (processus chimiques, physiques et biologiques) et sa réaction aux pressions humaines croissantes, en écho aux grandes questions environnementales actuelles.

La gestion des déchets, la gestion des ressources en eau, le changement climatique ainsi que la prévention et l’étude des catastrophes naturelles sont les nouveaux thèmes de recherche des utilisateurs et les nouveaux domaines d’acquisition de la bibliothèque. La base de données la plus utilisée à la bibliothèque est Georef.

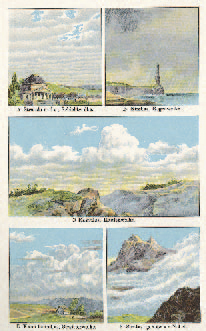

August SIEBERG, Der Erdball - seine Entwicklung und seine Kräfte

© Esslinger Verlag J. F. Schreiber GmbH

Produite par l’AGI (American Geophysical Institut), elle dépouille les articles parus dans 4 000 revues, essentiellement anglo-saxonnes, depuis 1785 pour l’Amérique du Nord et depuis 1933 pour le monde entier. Autres bases importantes : Soil CD et Water resources.

« Allô ici la terre »

Le public potentiel est d’environ 2 000 personnes. Les géologues en activité, chercheurs et enseignants en géosciences sont un millier en France. Le campus Jussieu en accueille 200 qui dépendent de l’Université Pierre‑et‑Marie‑Curie, de l’Université Denis-Diderot, de l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP) ou encore de l’Institut fédératif Pierre-Simon-Laplace (IPSL). Les étudiants en mastère et les doctorants inscrits dans ces différentes structures sont environ 700. Les chercheurs étrangers accueillis dans les laboratoires et les étudiants du programme Erasmus constituent une autre part, non négligeable, du public. Tous apprécient de trouver la totalité des collections en libre accès et de pouvoir, sous certaines conditions, emprunter des périodiques.

Enfin, la bibliothèque est également largement fréquentée par des chercheurs, enseignants‑chercheurs et doctorants de toute l’Île-de-France, et ses collections utilisées, via le prêt entre bibliothèques (PEB), par des universités et organismes situés un peu partout en France. Il est d’ailleurs à noter que le PEB, après une nette diminution ces cinq dernières années, a repris de l’ampleur depuis 2004 et reste de toutes façons une activité importante du CADIST. À l’intention de ses différents interlocuteurs, l’équipe du CADIST rédige une lettre électronique intitulée « Allô ici la terre ». Si elle a servi, en 2003, à alerter la communauté scientifique sur la chute vertigineuse des abonnements, cette gazette a permis par exemple cette année de signaler l’achat de titres importants et de rappeler la participation du CADIST à différentes manifestations comme le Mois du film documentaire ou la Fête de la science. L’équipe compte actuellement neuf personnes – bibliothèque et cartothèque. Il faudrait treize personnes pour faire fonctionner le futur établissement dont l’ouverture est prévue en 2008, en face du campus. Le bâtiment sera construit à la fois pour l’IPGP et pour le CADIST par le cabinet Yves‑Lion – Équerre d’argent en 2003 pour sa très belle ambassade de France à Beyrouth.

Actuellement, ce projet architectural est en phase d’APD (Avant-projet définitif). Dans un espace de 1 750 km2, au lieu de 950 km2 aujourd’hui, le CADIST offrira l’ensemble de ses collections en les présentant par thème, indépendamment du support. Il proposera des horaires élargis, ainsi que de nouveaux services comme la possibilité pour le public de scanner les cartes libres de droit et de se les envoyer, un espace d’exposition et une salle de formation.

Face aux profondes modifications qu’entraîne la présence croissante du numérique tant pour les publications périodiques que pour les cartes, le CADIST des sciences de la Terre a entamé une vaste opération de modernisation de ses services, sur place et à distance.

Des contacts étroits existent entre le CADIST et les bibliothèques ou centres de documentation traitant d’eau de mer et d’eau douce, grâce au groupe OMER (réseau des bibliothèques et centres de documentation de la mer et des eaux), dont les journées d’étude annuelles se tiennent à chaque fois dans une structure différente.

La commission documentation du CFC – Comité français de cartographie – permet quant à elle des réunions trimestrielles avec les représentants de nombreuses cartothèques – BNF, BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), MNHN (Museum national d’histoire naturelle), IRD (Institut de recherche et développement), IGN (Institut géographique national)… Avec les autres structures, les liens passent par la consultation des sites et des catalogues pour une politique documentaire raisonnée.

Certains centres importants pour nos disciplines ne sont pas dans le Sudoc, comme l’IFP, l’Institut français du Pétrole, à Rueil-Malmaison (http://www.ifp.fr), la Maison de la télédétection ou la Maison de l’eau, toutes deux à Montpellier, et dont les ressources sont accessibles via un tout nouveau portail intitulé « bibliothèque ouverte » (http://www.bomlr.info). On peut le consulter aussi depuis le site d’Agropolis : https://www.agropolis.fr/. Mais le Sudoc donne accès à tout ou partie des ressources des bibliothèques de nombreux établissements, dont la liste ci‑dessous n’est pas exhaustive : BRGM, CEA (Centre de l’énergie atomique), CEMAGREF (Centre régional du machinisme agricole, du génie rural et de l’exploitation forestière), EOST (École et observatoire des sciences de la terre) de Strasbourg, École des Mines, École polytechnique, IPGP (Institut de physique du globe de Paris), IRD, Institut océanographique, MNHN, Observatoire de Paris, Société géologique de France, Ifremer…

August SIEBERG, Der Erdball - seine Entwicklung und seine Kräfte

© Esslinger Verlag J. F. Schreiber GmbH

L’Institut océanographique est une fondation française de droit privé, reconnue d’utilité publique et non subventionnée par l’État. Elle a été créée, en 1906, par Albert Ier, prince de Monaco. Elle se compose de deux établissements. Le Musée océanographique, sur le rocher de Monaco, a été inauguré le 29 mars 1910 pour abriter ses collections et poursuivre ses recherches ; le Musée océanographique est célèbre pour son cadre prestigieux et ses collections historiques. Ses aquariums – et sa bibliothèque – en font un pôle d’attraction de notoriété internationale. À Paris, l’Institut océanographique proprement dit, inauguré le 23 janvier 1911, est le siège de la fondation. Sa vocation est la diffusion de connaissances concernant l’océan. Ses activités en font un lieu d’accueil pour tous ceux qui s’intéressent à la mer et un lieu de rencontre pour les étudiants et les chercheurs. La bibliothèque, fondée en 1911 à Paris, accueille aujourd’hui étudiants, chercheurs, ingénieurs et tous ceux qui s’intéressent à la documentation en océanographie. Les deux bibliothèques de l’Institut océanographique, celle de Paris et celle de Monaco, participent au Système universitaire de documentation à travers leurs milliers de périodiques qui sont présents dans le Sudoc-PS, le Système universitaire de documentation pour les publications en série.

Bibliothèque de Paris

• 8 000 livres : ouvrages et thèses spécialisés

• Une collection des premiers rapports d’expéditions océanographiques

• Un millier de périodiques scientifiques, dont plus de 250 sont toujours reçus

• Environ 1 200 cartes marines (bathymétriques et de navigation)

• Des atlas des différentes mers et océans

• Une collection (incomplète) d’instructions nautiques

Lucien Laubier, directeur de l’Institut océanographique de Paris

Le BRGM – Bureau de recherches géologiques et minières – est un établissement public à caractère industriel et commercial, créé en 1959.

Il a pour objectifs de :

• comprendre les phénomènes géologiques,

• développer des méthodologies et des techniques nouvelles,

• produire et diffuser des données,

• mettre à disposition les outils nécessaires aux politiques publiques de gestion du sol, du sous-sol et des ressources, de prévention des risques naturels et des pollutions, d’aménagement du territoire.

Il a huit domaines thématiques.

1. Ressources minérales

2. Eau

3. Aménagement et risques naturels technologiques

4. Environnement et pollutions

5. Métrologie de l’environnement

6. Cartographies et connaissances géologiques

7. Géothermie

8. Séquestration géologique du Co2

Les collections sont interrogeables dans le Système universitaire de documentation ou via InfoTerre.

Le portail d’accès géographique et thématique à l’intégralité des données des sciences de la terre est disponible au BRGM.

Marielle Arregros

BRGM - Ressources documentaires

Vallée du rio Puritama, près de San Pedro d'Atacama au Chili

© IRD Photo de Pierre Chevallier - pierre.chevalier@paris.ird.fr

L’IRD – Institut de recherche pour le développement

www.mpl.ird.fr/documentation/ –, ex ORSTOM, créé en 1944, est un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) de 2 083 agents (source : Rapport d’activité de l’IRD 2003), dont les trois missions principales sont la recherche, l’expertise et la formation en coopération dans les pays du Sud, dans l’objectif de contribuer à leur développement. Dans les domaines des sciences de la Terre, océanographie et environnement global, deux départements « Milieux et environnement » et « Ressources vivantes » fédèrent 52 unités de recherche et unités de service (l’IRD en compte 83 au total). Ils ont comme thèmes centraux de recherche : le climat, la désertification, les risques naturels, l’océanographie physique, l’écosystème marin, les ressources halieutiques, les ressources hydrologiques, la pédologie et ressources en sols, la biodiversité.

Documentation

La documentation de l’IRD a suivi les évolutions et implantations successives de l’ORSTOM-IRD ; créé en 1952, le centre de documentation de Bondy abrite le dépôt centralisé des travaux des chercheurs, publications et littérature grise, accessibles via la base de données bibliographiques en ligne « HORIZON-PLEINS-TEXTES », depuis 1985. Sur 62 000 publications IRD, 65 % sont numérisées.

Sur ce total, les sciences de la Terre et de l’environnement global représentent 32 000 documents.

Les documents non numérisés sont accessibles au centre de documentation de Bondy – consultation sur place, prêts entre bibliothèques, etc.

Les centres de documentation métropolitains, situés à Bondy, Montpellier et Orléans, possèdent une collection de 5 000 monographies de sciences de la Terre, également repérables dans la base Horizon, ainsi qu’environ 400 titres de revues. D’autres structures documentaires ont des collections importantes, revues ou ouvrages, comme la Maison des sciences de l’eau à Montpellier – 78 titres de revues en hydrologie – ou l’IRD à Nouméa – 234 titres de revues, environ 2 200 monographies en océanographie, géophysique, pêches. Le centre de documentation de Bondy possède un fonds spécialisé en pédologie tropicale. Plus largement, la documentation dispose dans le monde de structures de taille très variable, propres à l’IRD ou fédératives avec les institutions locales. Le site web central de la documentation donne toutes ces pistes.

Sudoc et Sudoc-PS

La documentation de l’IRD est également partie prenante de la bibliothèque La-Pérousea, à Brest... qui est entrée dans le Système universitaire de documentation, le Sudoc, en 2004.

Les centres de documentation de Bondy, de Montpellier et de la Maison des sciences de l’eau participent, pour les revues, au réseau du Sudoc-PS, le Système universitaire de documentation pour les publications en série.

L’IRD propose, par ailleurs, via Internet, l’accès à la cartothèque du centre de Bondy – Base Sphaera – ainsi qu’à une importante photothèque multidisciplinaire au siège – Base Indigo. Les catalogues des éditions et des films sont également accessibles en ligne.

La délégation à l’information et à la communication (DIC) donne accès à plusieurs produits d’information : fiches d’actualité scientifique, revue « Sciences au Sud », dossiers de presse…

Emmanuelle Aldebert

Centre de documentation de Bondy

a. Les publications de l’IRD en geosciences représentent environ 1 % du fonds de la bibliothèque La-Pérouse.