« L’école des grenouilles »

Imagerie populaire vietnamienne EFEO

Les trois premières années d’un grand projet

Projet phare du plan U3M, également inscrit au contrat de plan État‑Région Île‑de‑France 2000‑2006, la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations a pour ambition de rassembler dans un nouveau bâtiment la majeure partie des collections « orientalistes » de la région parisienne. En créant cette nouvelle bibliothèque au sein d’un pôle qui comprendra également les locaux d’enseignement de l’Institut national des langues et civilisations orientales, puis dans un deuxième temps les centres de recherche concernés par ces mêmes disciplines, les concepteurs du plan U3M ont voulu mettre en œuvre les grands principes qui les guidaient : constitution de grands sites thématiques d’enseignement et de recherche, rationalisation des structures documentaires, valorisation et modernisation des ressources. Dans une première période (2000-2003), le projet a été porté directement par la mission U3M installée auprès du Recteur de l’Académie de Paris ; un chef de projet a été recruté au 1er juin 2001. Il s’est d’abord agi de stabiliser la liste des partenaires du projet, c’est‑à‑dire des établissements volontaires pour contribuer par tout ou partie de leurs collections à la constitution du fonds documentaire de la BULAC. De juin 2001 à février 2002, les présidents des universités de Paris I, Paris III, Paris IV, Paris VII, de l’École pratique des hautes études, de l’École des hautes études en sciences sociales, de l’Institut national des langues et civilisations orientales et le directeur de l’École française d’Extrême‑Orient ont engagé formellement leur établissement dans le projet. Les représentants des bibliothèques concernées ont alors pu participer dans le cadre d’un comité opérationnel à l’instruction des dossiers à traiter de manière prioritaire : programmation du bâtiment, spécifications des besoins informatiques, premières réflexions sur le contour documentaire.

Un statut novateur

Afin d’asseoir les choix qu’impose une phase de préfiguration et de disposer d’une structure de pilotage efficace et néanmoins représentative des nombreux partenaires du projet, décision a été prise en novembre 2001 de créer un groupement d’intérêt public dont l’objet est « de préparer les collections, les services et l’installation de la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations. À ce titre, [le GIP] définit les orientations scientifiques et les modes d’organisation de la bibliothèque, il conçoit et met en œuvre la politique documentaire. Il gère les travaux intéressant l’ensemble des partenaires et effectue les études, les tâches préparatoires et les opérations contribuant à la réalisation du projet. Il peut prendre en charge, en totalité ou en partie, l’acquisition, le traitement intellectuel et matériel et la gestion de collections destinées à la future bibliothèque. Il est chargé de proposer les statuts de la future bibliothèque. » (Convention constitutive, article 2). Deux ans ont été nécessaires pour rédiger la convention constitutive du GIP et la faire voter par les conseils d’administration des neuf partenaires, puis pour faire approuver l’ensemble du dossier par les deux ministères de tutelle, Budget et Enseignement supérieur. L’avis officialisant – enfin – la création du GIP est paru au JO du 4 novembre 2003.

Le premier semestre 2004 aura été consacré à sa mise en place administrative et comptable. Le GIP dispose d’un conseil d’administration : chaque établissement y est représenté à parité, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l’enseignement supérieur y ont chacun deux représentants. Ce conseil est présidé par Daniel Renoult, inspecteur général des bibliothèques. Le GIP est également doté d’un conseil scientifique qui joue un rôle essentiel dans la définition et la conduite de la politique documentaire de la BULAC. Les membres de ce conseil sont choisis en tant qu’experts reconnus dans la discipline qu’ils représentent. Cinq d’entre eux sont issus d’institutions étrangères dont les visées scientifiques convergent avec celles de la BULAC : il s’agit par exemple de la bibliothèque de la School of Oriental and African Studies à Londres ou de la bibliothèque orientaliste de l’université de Leiden.

Concours en cours

La BULAC et L’INALCO seront abrités dans le même bâtiment, dont la construction est prévue à partir de 2006 sur la ZAC Paris‑Rive‑Gauche, à proximité de la Bibliothèque nationale de France et de la nouvelle implantation de l’université Paris‑VII. Le concours d’architecture a été lancé en décembre 2003 ; les projets des cinq équipes présélectionnées (Ateliers Yves‑Lion, Henri‑Gaudin, Michel‑Rémon, Vincent-Sabatier et Hugues‑Sitoleux, Pierre‑du‑Besset et Dominique‑Lion) ont été rendus le 19 mai 2004. Le choix final du jury aura lieu à la rentrée universitaire. La maîtrise d’ouvrage est assurée par la Région Île‑de‑France qui assure le financement de la bibliothèque (soit 45,7 M €), la part de l’État (22,9 M €) correspondant aux locaux de l’INALCO. Le terrain de 7 500 m2 est concédé à l’État par le département de Paris. Le calendrier actuel du projet prévoit l’ouverture au public en 2008. Le programme à partir duquel ont travaillé les cinq architectes a été établi en 2002-2003 avec l’assistance de Rémy Carsault. Il prévoit la construction de 20 741 m2 de surface utile (soit environ 29 300 m2 de surface hors œuvre) :

- 937 m2 d’espaces d’accueil communs BULAC-INALCO (hall d’accueil + amphithéâtre + cafétéria) ;

- 11 051 m2 pour la bibliothèque (espaces publics : 4 305 m2, soit 910 places de lecture et 225 000 ouvrages en libre accès ; magasins : 5 100 m2 ; services intérieurs : 1 646 m2) ;

- 853 m2 pour l’INALCO ;

- 540 m2 de services intérieurs communs BULAC-INALCO ;

- 360 m2 de surfaces commerciales (café + librairie).

L’organisation de ces espaces préservera naturellement la capacité de chacune des entités à fonctionner de manière autonome et selon des horaires différenciés. Si le programme prévoit pour les étudiants – qui seront notamment ceux de l’INALCO – des surfaces et des services très conséquents, il consacre également les efforts plus originaux faits en direction des chercheurs en leur réservant des espaces de travail particulièrement adaptés à leurs besoins, soit en salle de lecture, soit en carrels et salles de groupes, réservables et accessibles à des horaires élargis, où ils pourront entreposer sur courte ou moyenne durée un ensemble d’ouvrages indispensables à leurs travaux.

Chantier documentaire

L’un des objectifs majeurs du projet BULAC est le rassemblement et la mise en valeur des fonds des 20 bibliothèques participantes. Ceux‑ci correspondent à environ 1,2 million de volumes de monographies et à plus de 15 000 titres de périodiques, soit actuellement 40 kml (kilomètres linéaires). Priorité a été donnée depuis deux ans à l’analyse des collections existantes, afin de mieux identifier la base à partir de laquelle doit être élaborée la politique documentaire du nouvel établissement. La prise de connaissance de fonds géographiquement dispersés, faiblement informatisés et constitués selon des axes variant en fonction des établissements, des époques et des personnes responsables des fonds… est un exercice aussi délicat qu’indispensable. Plusieurs méthodes d’approche ont été parallèlement mises en œuvre : évaluation statistique des monographies (par relevé d’informations sur 10 % des notices ou des ouvrages), conspectus, analyse historique par fonds… et récolement ; celui des périodiques devrait être achevé fin 2004. À partir des données collectées, des groupes de travail réunissant bibliothécaires, chercheurs et enseignants ont été invités à s’exprimer aussi bien sur l’existant que sur les orientations documentaires à venir de la BULAC. Des priorités d’action ont ainsi été déterminées : acquisitions renforcées dans certains secteurs géographiques (ex. : Tibet, Asie du sud‑est, Mongolie, Philippines, Ukraine, Biélorussie, pays baltes…), réduction des stocks en attente de catalogage… et recrutement de spécialistes des langues correspondant à ces besoins. L’automne 2004 sera marqué par le lancement d’un chantier documentaire également ardu : la préparation du libre accès. Rappelons que plus de 200 000 ouvrages doivent être présentés en accès libre dans les salles de lecture, ouvrages qui seront principalement extraits des fonds existants. Il s’agit donc de mettre en place une organisation scientifique et technique permettant de procéder au choix le plus judicieux des ouvrages destinés aux espaces étudiants et chercheurs, puis à leur traitement bibliographique et matériel, tout en les maintenant disponibles dans leur établissement d’origine avant le déménagement. Le choix du système de classification devra prendre en compte la forte spécialisation des collections, contraignant d’entrée à un découpage géographico‑linguistique. La charte documentaire de la BULAC est en cours de rédaction. Outre les missions, grandes orientations et services prévus, elle présentera par sous-domaine géographique les collections existantes et les objectifs à atteindre. Elle fera également une large part à la coopération documentaire qui devra s’établir avec les autres bibliothèques conservant des fonds en recouvrement ou en convergence avec ceux de la BULAC. En raison de leur proximité d’implantation, ce travail sera notamment mené en priorité avec la Bibliothèque nationale de France, l’université Paris‑VII et le Collège de France. Elle consacrera enfin le rôle essentiel joué par les chercheurs dans le projet en général et dans le chantier documentaire en particulier : soulignons en effet que près de la moitié des collections provient de bibliothèques et de centres de documentation constitués directement par des équipes de recherche et que celles-ci continuent à s’investir de façon très active dans la politique documentaire de la BULAC. C’est en collaboration avec les chercheurs que pourra aussi s’élaborer une organisation matérielle permettant l’achat de documents par ceux-ci lors de missions à l’étranger ou par le biais de centres implantés sur place. Le dépouillement des périodiques et la coproduction de bibliographies spécialisées à partir des données du catalogue de la BULAC seront également un des axes de développement de la collaboration avec le monde scientifique.

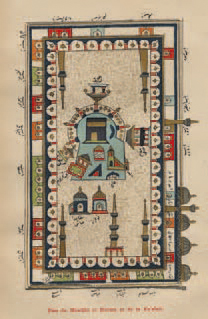

Sefer nameh : relation du voyage de Nassiri Khosrau en Syrie, en Palestine, en Égypte, en Arabie et en Perse, pendant les années de l’hégire 437-444 (1035-1042)

Publié, traduit et annoté par Charles Schefer. - Paris, Leroux, 1881. Institut d’études iraniennes

Priorité informatique : les écritures non latines

Autre pivot essentiel de la préfiguration, le chantier informatique progresse de façon très satisfaisante depuis début 2003. Face à la situation très contrastée des bibliothèques en termes d’équipement en informatique documentaire, décision a été prise dès 2002 de faire une priorité absolue à la mise en place d’un catalogue commun, gérant les écritures non latines pour tous les partenaires de la BULAC.

Pour commencer, dans un souci de mise à niveau technique, dix bibliothèques, qui ne cataloguaient pas encore dans le Système universitaire de documentation (Sudoc), ont fait partie du 2e cercle de déploiement en mai 2003, après six mois de formation intensive – 24 agents formés en 267 jours de formation au catalogage : notices bibliographiques, autorités, Rameau, WinIBW. Parallèlement étaient spécifiées les caractéristiques du système informatique de gestion « trajectoire » dont la BULAC avait besoin pour constituer son catalogue unifié, mener les travaux de récolement, effectuer les acquisitions et préparer le libre accès. L’appel d’offres lancé en juillet a permis en décembre 2003 l’attribution du marché à la société Innovative Interfaces Inc. pour la fourniture de son progiciel Millennium, dont la capacité à prendre en compte les écritures non latines et la richesse des fonctions bibliothéconomiques ont convaincu ses futurs utilisateurs. Début janvier 2004 se sont mises en place les structures de pilotage nécessaires à la préparation des migrations de données et au paramétrage et déploiement du module de catalogage. L’ouverture de ce module à la production professionnelle et à la consultation du public est prévue en octobre ou novembre 2004. Elle devrait coïncider avec la livraison de la première version du site web de la BULAC, qui permettra l’accès au catalogue, ainsi qu’à la version prototype de la bibliothèque numérique.

Si le calendrier persiste à être respecté, début 2005 verra le déploiement des modules acquisition et gestion des périodiques…

Les bibliothèques – ou les fonds – constitutifs de la BULAC

EFEO

Bibliothèque de l’École française d’Extrême‑Orient

EHESS

Bibliothèque du centre de recherche linguistique sur l’Asie orientale

Bibliothèque du centre de recherche sur le Japon

Bibliothèque du centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine

Bibliothèque du centre d’études sur l’Inde et l’Asie du Sud

Bibliothèque du groupe d’études insulindiennes « Archipel »

EPHE

Bibliothèque centrale de la section histoire et philologie

Bibliothèque centrale de la section sciences religieuses

Bibliothèque de l’équipe Monde indien

Bibliothèque du centre d’études mongoles et sibériennes

Bibliothèque Wladimir‑Golenischeff

Centre de documentation sur l’aire tibétaine

INALCO

Fonds audiovisuel de l’Institut national des langues et civilisations orientales

Paris-I

Fonds slave de la bibliothèque de la Sorbonne

Paris-III

Bibliothèque interuniversitaire des langues orientales

sites : Rue de Lille, Dauphine, Clichy

Fonds finnois du service commun de la documentation

Fonds turco-ottoman du service commun de la documentation

Paris-III-CNRS

Bibliothèque James-Darmesteter de l’institut d’études iraniennes

Paris-IV-CNRS

Bibliothèque du centre d’études slaves

Paris-VII

Fonds coréen de l’UFR Langues et civilisations de l’Asie orientale

Une structure originale : une grande bibliothèque d’enseignement et de recherche

L’ensemble documentaire du nouveau « pôle Langues et civilisations du monde » veut rassembler sur un seul site et dans un bâtiment unique l’ensemble des ressources documentaires de la plupart des établissements parisiens concernant les langues, cultures et civilisations autres que les grandes langues de l’Europe occidentale. […]

Le pôle documentaire sera construit majoritairement autour des langues asiatiques, orientales et extrême-orientales, de l’arabe, des langues de l’Europe centrale et orientale – les langues slaves, mais aussi le hongrois, le tchèque, les langues balkaniques… – , des langues africaines. […]

Le but du pôle documentaire est de doter Paris et la France d’un outil d’une ampleur exceptionnelle, unique en Europe, qui soit un instrument de travail moderne pour les étudiants et les enseignants-chercheurs et les chercheurs de ces zones culturelles, français et étrangers.

La réalisation de ce projet nécessite la conception d’une bibliothèque associant enseignement et recherche, de même qu’elle doit associer ce qui concerne les langues, les littératures et les civilisations des aires concernées. La spécialisation de la bibliothèque est celle des aires culturelles au sens large. Elle doit être dans son essence interdisciplinaire, et se veut un outil non seulement performant pour chaque aire, mais aussi pour tout un ensemble d’études comparatives. Pour cela, il faut éviter le cloisonnement des fonds et des circulations. Toutefois l’aspect recherche, qui est fondamental, impose des contraintes ; la nouvelle bibliothèque n’est pas un nouvel établissement d’enseignement supérieur, mais l’outil principal des équipes de recherche travaillant sur ces domaines. Il faut donc prévoir les conditions les plus adéquates pour le travail de ces chercheurs, à côté de l’accueil des étudiants […].

Maurice Garden

Professeur des universités

Extrait du Rapport réalisé à la demande de Monsieur le Recteur, chancelier des universités de Paris, au titre du Comité stratégique pour les bibliothèques en Île‑de‑France, mars 2001

Objectif recherche

La bibliothèque universitaire des langues et civilisations est porteuse de projets multiples déjà en voie de réalisation en matière de documentation et de formation, mais au stade des ambitions pour la recherche. C’est pourtant dans ce domaine – indissociable des deux autres – que le travail le plus difficile reste à accomplir, car le futur bâtiment « recherche » est loin d’être construit et que les besoins de connaissance sur les cultures et sociétés non européennes ont rarement été aussi vitaux. La réalité de la mondialisation nous montre chaque jour, de façon parfois dramatique, à quel point nous ignorons les modes de fonctionnement, les valeurs, les contradictions ou les espoirs de nombreux pays ou peuples qui nous sont désormais très proches.

Une évidente nécessité. Connaître les langues et l’histoire est une nécessité incontournable, permettant d’étudier et de comprendre les autres sociétés, de l’intérieur, mais cela ne suffit plus. Ce constat a été fait depuis longtemps par l’École des langues orientales qui a ajouté à son titre l’étude des civilisations, et par de nombreuses universités ou instituts de recherche comme le CNRS ou l’IRD (Institut de recherche pour le développement) qui ont confirmé leur intérêt pour le monde extra‑européen et nord‑américain. La recherche dans ces domaines doit être relancée et adaptée dans ses structures. La BULAC, et la dynamique qu’elle est en train de créer, apporte une première réponse à ce défi, en montrant l’évidente nécessité du regroupement des moyens. Certes, chacun veut être roi en son royaume, mais, comme on a pu le constater ces dernières années, les postes de professeur et les départements « orientalistes » ont été supprimés en grand nombre dans les universités d’Europe. Certains royaumes sont devenus des principautés vouées à la disparition, alors que pour répondre aux besoins actuels il faut inventer de nouvelles structures et méthodes de travail, en coordonnant les projets, en multipliant les initiatives. Depuis trois ans, les réunions de travail pour la création de la BULAC ont permis des rencontres entre enseignants et chercheurs d’institutions parisiennes différentes ; ils se retrouveront dans le conseil scientifique de la BULAC, avec d’autres collègues étrangers. Ce qui est en train de se faire pour les livres doit l’être, sera certainement utile, pour adapter l’enseignement et surtout la recherche aux enjeux internationaux actuels.

La question « orientale ». En sciences exactes la création de structures françaises de taille internationale est souvent réalisée depuis longtemps, et la collaboration avec les États‑Unis et les pays européens une banalité, mais dans l’étude des civilisations il existe un autre ensemble d’acteurs : les collègues universitaires des aires culturelles concernées. L’orientalisme s’est développé jadis avec le colonialisme, puis il s’est adapté aux indépendances, mais il reste à le transformer pour répondre aux questions du monde postmoderne où les rivalités anglo‑franco‑germaniques sont vraiment dépassées et où il existe des universités dans les pays « orientaux » qui ne sont plus assimilables au monde sous‑développé. Dans ce contexte complexe, brandir haut et fort le drapeau d’une université ou d’un institut ne semble pas être une solution réaliste quand on sait que la recherche se fait désormais en réseau. Comment développer des travaux avec des collègues allemands ou russes quand il n’existe aucune coopération entre les deux ou trois spécialistes français d’un domaine ? La compétition légitime et parfois nécessaire n’implique pas l’existence de principautés indépendantes, mais au contraire des lieux d’échanges. Il est clair que la BULAC ouvre la voie. En regroupant les livres et la documentation, on peut espérer que cela favorisera les échanges, la coordination des moyens, et la réalisation de projets à la hauteur des enjeux d’aujourd’hui, entre chercheurs de toute origine institutionnelle, géographique et culturelle. Il est clair que la construction d’un bâtiment « recherche » associé à la BULAC facilitera ces évolutions, mais cette réalisation indispensable sera d’autant plus vite édifiée que les enseignants et chercheurs auront prolongé sans attendre la dynamique créée par l’édification scientifique et matérielle de la BULAC.

Bernard Hourcade

Directeur de ll’UMR Monde iranien – CNRS,

EPHE, INALCO, Université Paris-III