Une dynamique fédératrice

En créant officiellement son service commun de la documentation en 1995, l’Université Toulouse II-Le Mirail s’est engagée à donner une réelle cohérence organisationnelle et fonctionnelle à l’ensemble du paysage documentaire du campus : la bibliothèque centrale, les douze bibliothèques de proximité desservant les cinq UFR, et les six centres de documentation spécialisée œuvrent en synergie avec une souplesse suffisante pour répondre à la diversité des situations. Une charte de fonctionnement garantit la transparence de cette politique qui s’inscrit dans le projet d’établissement, tant il est vrai que les ressources documentaires constituent la colonne vertébrale des dispositifs d’enseignement, de formation continue et de recherche. Le SCD est aujourd’hui au cœur de mutations techniques et organisationnelles importantes qui renouvellent ses missions et ses pratiques professionnelles au bénéfice de toute la communauté universitaire.

J.-C. Annezer

Histoire d’une fusion

Contemporaine dans son architecture, la bibliothèque de l’UFR d’histoire, arts et archéologie de l’université Toulouse-II, est la résultante d’un choix d’établissement : offrir dans un même espace les collections de disciplines proches et mutualiser les services de deux bibliothèques de département initialement séparées. En 1997, l’UFR se dote d’un nouveau bâtiment, ce qui a permis de donner corps à ce projet, posant la première pierre d’un édifice plus vaste : celui de la modernisation des services.

Cette dynamique avait trouvé un cadre avec la création du SCD et a pu se concrétiser grâce à l’engagement de la communauté universitaire avec laquelle des liens forts avaient été créés au fil des ans. De ce fait, un soutien actif est aujourd’hui apporté aux projets et actions développés par la bibliothèque : mise en libre accès de 70 % des collections, commissions mixtes spécialisées associant historiens, historiens de l’art et bibliothécaires et, depuis mars 2003, extension des locaux et offre élargie de services. Le système d’information ouvre à ce titre de nouvelles perspectives : interrogation du Sudoc, du catalogue des bibliothèques universitaires de Toulouse (IPAC : Internet Public Access Catalogue), 56 bases de données dont Art index, Urbadisc, Francis qui intègre la bibliographie de l’histoire de l’art, un choix de périodiques électroniques dont The art book, Journal of Aesthetics and Art Criticism, Classical Antiquity et une porte ouverte, mais sécurisée, vers Internet !

Le soutien de l’UFR s’est pareillement traduit par une dotation budgétaire stable (25 000 €), bien qu’insuffisante pour couvrir les champs disciplinaires enseignés. Outre l’histoire, l’histoire de l’art, l’archéologie, les arts plastiques et arts appliqués, la bibliothèque offre une documentation accompagnant les formations en sciences économiques, histoire des médias, sciences sociales.

Quelques chiffres-clés (cf. encadré zoom sur la BUFR) permettent d’avoir une vue d’ensemble sur l’activité de la bibliothèque. Précisons que, sur 4 359 inscrits, 50 % appartiennent au 1er cycle, 35 % au 2e et 10 % au 3e. La fréquentation a nettement augmenté en 2002-2003 du fait de l’extension des heures d’ouverture et de la diversification des services offerts.

Centrons nos regards sur la collection de la bibliothèque où se côtoient dans un même lieu et, uniquement séparés par quelques chiffres de la Dewey, F. Braudel et A.Chastel.

Parcourons ses rayonnages et arrêtons-nous au 700, premier pas vers le fonds Arts. 1970, création de la bibliothèque du département histoire de l’art, installé dans les bâtiments de l’Université de Toulouse-Le Mirail, réalisé par Georges Candilis, émule de Le Corbusier. Elle hérite d’ouvrages acquis à partir de 1914 dans le cadre de la chaire d’H. Graillot. Dans les années 30-40, en relation avec Raymond Rey, un fonds sur l’art médiéval du Sud-Ouest et de l’Espagne est développé. Plus de 500 ouvrages essentiels sont acquis – À titre d’exemple : El Romanico Catalan : pintura, ed. Juventud, 1975 - L’art gothique du midi de la France, ed H. Laurens, 1934.

De 1958 à 1979 Marcel Durliat apportera un soutien actif à cette politique en obtenant des crédits de la direction de l’enseignement supérieur.

Un autre domaine offre une riche palette : celui de l’archéologie préhistorique (1 100 ouvrages) et particulièrement de l’art rupestre du Sud-Ouest et d’Afrique – L. Frobenius, Die Afrikanischen Feldsbilder. Dans ce secteur, l’offre en matière de publications en série est riche : plus de 150 titres obtenus par échange avec différentes universités européennes. Entre Quercy et Pyrénées, la bibliothèque constitue donc un pôle de référence dans ce secteur.

Depuis 1999, la politique d’acquisition s’est organisée autour des matières enseignées à l’UFR. Outre les collections de base essentielles pour étudier les arts (RMN, Thames & Hudson, Éd. du Regard, etc.), le choix a été fait d’intégrer de nouveaux supports – cédéroms spécialisés en art. Nous faisons en sorte que les choix d’acquisition s’effectuent en relation avec la bibliothèque centrale, les enseignants-chercheurs et en tenant compte de l’offre documentaire locale – bibliothèques universitaires de Toulouse et bibliothèques toulousaines spécialisées en art, en histoire.

Jeu d’équilibre quelquefois périlleux étant donné la forte attente d’une offre de proximité.

Horizon… Sudoc

La bibliothèque a adhéré, dès 1996, au réseau informatique des bibliothèques universitaires de Toulouse dont le progiciel répond au nom prometteur d’HORIZON. Elle a coopéré activement à la mise en œuvre de ce projet en participant aux actions de formation et en s’engageant résolument dans l’informatisation des collections. HORIZON (société Dynix) ouvrait des perspectives autres : signalisation des fonds, nouveaux modes de coopération et de ce fait, changement des pratiques.

La fusion des fonds des deux bibliothèques, en 1997, allait participer à ce processus de modernisation et asseoir les bases de la transformation. Elles se sont traduites par une harmonisation des pratiques en termes de catalogage, d’indexation par l’utilisation du répertoire RAMEAU, par une réflexion sur l’offre documentaire et de ce fait, sur l’organisation interne du service.

Une opération de « rétroconversion », financée par la sous-direction des bibliothèques et de la documentation, a permis de dériver 5 000 notices du cédérom BN-Opale qui ont dû être toilettées par la correction de l’indexation matières et la création des entrées secondaires.

Ces opérations ont été facilitées par l’utilisation du Sudoc qui a permis un gain considérable en termes de temps investi et de qualité des notices.

En septembre 2003, la version 7.2 d’HORIZON viendra apporter son lot de transformations et permettre dans le module catalogage, outre des améliorations en termes de lisibilité, l’édition de listes de titres demandés par l’usager.

La naissance du Sudoc à la bibliothèque est datée du 1er prairial de l’an 2001. Quelques mois avant l’explosion de l’AZF qui endommagea considérablement la bibliothèque, mais ne découragea point les acteurs bien heureusement épargnés.

Pourvu d’une unique et précieuse licence du Sudoc, ce qui a fortement ralenti les opérations de catalogage et de « rétroconversion », l’équipe s’est pourtant investie pleinement dans ce travail et a su au mieux tirer partie de cette situation. Celle-ci est actuellement résolue grâce au soutien du SICD – Service interuniversitaire de coopération documentaire.

Il demeure que l’évaluation de l’année 2002 est conditionnée par cette conjonction de contraintes.

Recueillons les propos de chacun et osons un regard sur nos tableaux statistiques.

Du point de vue des usagers, le Sudoc, interrogeable à distance, constitue un catalogue essentiel pour la recherche documentaire, la constitution de bibliographies. La seconde étape est l’accès au document et l’avancée de la documentation numérique qui permettra dans nombre de cas d’accéder directement au contenu.

Du point de vue professionnel, le confort apporté par le Sudoc réside majoritairement dans la limitation du catalogage. Passés les premiers balbutiements liés à la découverte de logiques autres, de nouveaux écrans, étapes rendues plus aisées par la semaine de formation organisée par l’ABES et relayée par les formations locales, le pas était franchi et l’aventure pouvait commencer !

Autre point positif : une vision plus précise des ressources existant dans l’hexagone et des sources extérieures, élément précieux pour une bibliothèque qui a placé l’information, l’accueil des usagers et la médiation au cœur de son dispositif.

Les chiffres de l’année 2002 sont révélateurs : sur une activité totale de 4 079 notices, nous comptabilisons 1 782 localisations mais, et c’est là que le « Sudoc blesse », 2 105 corrections apportées aux notices.

Un bilan établi en février 2003 a permis de quantifier le nombre d’exemplaires restant à cataloguer, soit 15 500 ouvrages dont 15 % sont antérieurs à 1960, 5 % nécessitant une translittération.

À ceci s’ajoutent plus de 2 000 mémoires de maîtrise et DEA antérieurs à 1980. Ils constituent un fonds important pour la recherche et seront saisis sur le catalogue local. Ceci nous invite à appeler de nos souhaits la création d’un service de catalogage partagé dont les mérites ont souvent été décrits dans la presse professionnelle et sur lesquels nous ne reviendrons pas.

Nos projets pour 2003-2004 s’inscrivent dans cette droite ligne :

- libérer du temps pour développer l’accueil, la formation des usagers, la veille documentaire dans les domaines de compétence de l’UFR ;

- renforcer les liens avec les bibliothèques et centres de documentation de Toulouse spécialisés dans le domaine de l’art, de l’architecture, de l’archéologie et de l’histoire ;

- et, autre objectif et non des moindres, inviter les étudiants par le développement du libre accès, les animations autour du livre d’art, d’histoire, à redécouvrir la « lecture plaisir ».

Utopie ? peut-être… « L’utopie n’est-elle point une réalité en puissance ? » – dixit Édouard Herriot.

Zoom sur la BUFR !

UFR Histoire - Arts - Archéologie

• 47 872 ouvrages dont 50 % en art – 427 acquis par subvention CNL (Centre national des lettres)

• 304 périodiques dont 86 vivants

• 7 000 mémoires de maîtrise et DEA

• 550 personnes par jour (moyenne de fréquentation)

• 7 PC connectés au système d’information

• 4 373 inscrits dont 48 % en art (statistiques 2002)

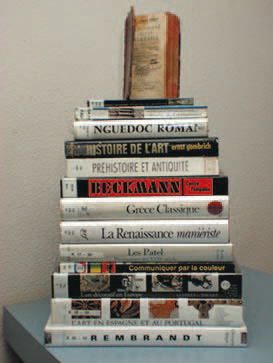

Pyramide livresque

Université du Mirail. Photo de Joachim VIEIRA