Pluridisciplinaire, l’Université de Haute-Alsace – UHA – implantée sur les deux sites de Mulhouse et Colmar, connaît, avec ses 7 324 étudiants, dont 1 291 à Colmar, 447 enseignants-chercheurs et 256 personnels non-enseignants – IATOSS : ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé –, un développement en hausse continue d’effectifs, phénomène valant d’être souligné tant cette évolution paraît actuellement atypique. Mais atypique, l’UHA l’est aussi par d’autres caractéristiques.

Créée en 1977, elle a pris naissance dès 1822 avec l’École nationale supérieure de chimie de Mulhouse – ENSCMu. Actuellement, l’UHA compte deux autres écoles d’ingénieurs, l’École nationale supérieure des industries textiles de Mulhouse (ENSITM) et l’École supérieure des sciences appliquées pour l’ingénieur de Mulhouse (ESSAIM), deux IUT, quatre IUP, et trois unités de formation et de recherche – UFR – : la Faculté des sciences et techniques (FST), la Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH), la Faculté des sciences économiques, sociales et juridiques (FSESJ). Le campus mulhousien se complète d’une unité propre de recherche du CNRS, l’Institut de chimie des surfaces et interfaces (ICSI).

La volonté de l’équipe présidentielle de développer les filières professionnelles, dans le secteur des sciences et techniques évidemment, mais également dans le domaine des lettres et sciences humaines, est la marque d’une politique continue depuis plusieurs années, qui a récemment permis à l’UHA de se classer en tête des universités pluridisciplinaires développant la professionnalisation des filières (Vie universitaire, février 2001).

Par ailleurs, dans un fort environnement universitaire, l’UHA peut à bon droit affirmer sa vocation d’université de proximité, tout en s’ouvrant largement à l’international.

S’appuyant sur ses partenaires européens, l’UHA a créé en 1997, avec la Berufsaka-demie Lörrach et la Fachhochschule beider Basel, une « formation trinationale » d’ingénieurs, à Bac + 4, en management de projet en mécatronique : cette formation professionnelle réunit des étudiants et des enseignants français, allemands et suisses au sein d’un cursus qui se déroule, par rotation, dans les trois pays ; trois diplômes équivalents sanctionnent en fin d’études cette formation très soutenue par les industriels et les collectivités locales des trois pays, et qui joue autant la carte de l’interdisciplinarité que celle de la complémentarité des méthodes pédagogiques et celle du trilinguisme (français, allemand et anglais). Le succès de cette première initiative a conduit en 2000 à l’ouverture d’une seconde « formation trinationale », en marketing et management, International Business Management, développée avec les mêmes partenaires.

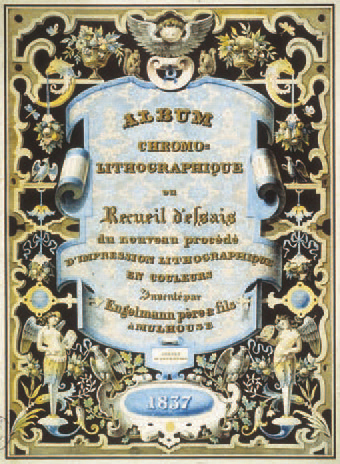

Godefroy Engelmann, Album chromolithographique ou Recueil d’essais du nouveau procédé d’impression lithographique en couleurs, 1837.

Intégration

Le service commun de la documentation – SCD – est bien intégré à la vie de l’université et est invité aux trois conseils, ainsi qu’aux réunions des directeurs d’UFR et de services communs.

Il regroupe trois bibliothèques intégrées (les BU pluridisciplinaires de Mulhouse et de Colmar, et la Bibliothèque de l’université et de la société industrielle de Mulhouse) et sept bibliothèques associées (celles des trois écoles d’ingénieurs, de l’IUT de Mulhouse, du laboratoire de mathématiques et applications, du Centre de Langues en Auto-formation Multimédia, et de l’ICSI.

La Bibliothèque de l’université et de la société industrielle de Mulhouse, la BUSIM, au sein de l’ensemble documentaire, représente un élément tout à fait particulier. Intégrée contractuellement au service commun de la documentation depuis 1986, elle constitue, avec ses quelque 30 000 volumes, la mémoire vive de l’identité régionale, dans les domaines économique et industriel, et connaît une notoriété internationale, manifeste notamment lors des nombreuses demandes de renseignements émanant de chercheurs étrangers. Le SCD connaît depuis plusieurs années une évolution sensible dans le domaine de l’informatisation et des nouvelles technologies, évolution dont le déploiement du système universitaire de documentation constituera la prochaine étape. Il est en revanche freiné dans son développement par une forte insuffisance de superficies, destinée à être résorbée par les projets en cours.

Équipé de divers logiciels centrés sur une seule fonction (catalogage, prêt), le service commun de la documentation s’est doté en 1997 de son premier système intégré, Loris (Ever), opérationnel depuis 1998, à l’exception de la gestion des périodiques. Le catalogue, consultable sur internet, constitue un élément fédérateur pour la politique documentaire de l’établissement. Il regroupe en effet l’ensemble des collections de livres de la BU de Mulhouse (sections Lettres, Sciences et techniques, Sciences économiques, sociales et juridiques), celles de la BUSIM, et celles de l’ENSCMu, très tôt intégrées dans Loris ; depuis 1999, ont été signalées également les collections de l’ENSITM et de l’ESSAIM, celles de l’IUT de Mulhouse, et celles du laboratoire de mathématiques et applications. L’ICSI, qui dispose d’une importante bibliothèque de recherche dans le domaine de la chimie et travaille en synergie avec l’ENSCMu, a souhaité elle‑même participer à ce réseau documentaire. Le catalogue compte actuellement 87 500 notices et 105 300 exemplaires. Le prêt informatisé a été rendu opérationnel à la BU et à l’IUT de Mulhouse, à l’ENSCMu et à l’ESSAIM.

Le service commun de la documentation a connu une seconde évolution importante en 2000 avec le développement de la documentation électronique.

D’une part, a été mis en place un réseau de gestion de cédéroms, Pulcra, qui permet à l’ensemble de la communauté universitaire, depuis tout poste des réseaux des campus mulhousien et colmarien, de consulter les ressources électroniques sur cédéroms. Il s’agit là d’une évolution importante par rapport à l’ancien réseau, consultable uniquement dans les locaux de la BU de Mulhouse. D’autre part, le service commun de la documentation, en prenant part dès 1999 au consortium des services communs de la documentation du Grand‑Est, puis à COUPERIN, s’est lancé de façon déterminée dans l’acquisition de ressources électroniques en ligne. Avec la prochaine mise en service des Chemical Abstracts, c’est un ensemble de 10 bases de données et « bouquets » de périodiques en texte intégral qui va être proposé aux étudiants et aux enseignants-chercheurs, ensemble qui se répartit équitablement entre les sciences, les lettres, les sciences économiques et le droit.

Le déploiement du Sudoc, à ce stade, va constituer, certes, une petite révolution interne, que le service commun de la documentation s’apprête à aborder sans inquiétude excessive : le catalogage et l’indexation en format US-MARC avec OCLC ont créé en effet une solide expérience des principes du format MARC, et le passage des bibliothécaires adjoints, les BA, et des bibliothécaires adjoints spécialisés, les BAS, au catalogage sous UNIMARC ne posera sans doute que des questions d’adaptation des personnels à des outils nouveaux. Le Sudoc est par ailleurs l’occasion de remettre à plat l’organisation du RBCCN – Répertoire des bibliothèques du catalogue collectif national (des publications en série) – concernant les différentes bibliothèques du service commun de la documentation. Plus incertaine sera par contre l’évolution du prêt entre bibliothèques, très actif à l’UHA, et sur lequel la possibilité des usagers d’adresser directement leurs demandes documentaires aux centres de ressources de leur choix aura des répercussions difficiles à apprécier actuellement. En revanche, le déploiement du Sudoc constitue un challenge, surtout en terme d’organisation, et avec la perspective d’un surcroît de travail qu’appréhendent des personnels en effectif limité.

Cette réorganisation, précédant le déploiement proprement dit, qui s’effectuera entre octobre 2001 et janvier 2002 (groupe 4 des bibliothèques AUROC), vient à point au moment où le service commun de la documentation est entré dans la phase active de deux projets de constructions.

Constructions

Le premier projet concerne la BU pluridisciplinaire de Colmar. Initialement bibliothèque de l’IUT de Colmar, mais jouant de fait un rôle de service commun au bénéfice de divers enseignements regroupés dans le Département d’université de Colmar (DUC), cette unité documentaire a été tout récemment intégrée au service commun de la documentation – vote du 12 avril 2001 du CA de l’Université. Cette évolution accompagne la construction d’un bâtiment spécifique, financé en très grande partie, hors contrat de plan, par la Ville de Colmar, et dont l’ouverture au public est prévue pour la rentrée universitaire de septembre 2001. Les personnels de cette unité vont donc affronter les affres d’un déménagement, précédé d’une réorganisation des collections et suivi de la gestion d’un changement d’échelle d’activité : passer d’un local de 375 m2 à un bâtiment de 2000 m2 impose en effet de garder le contact de proximité établi avec les lecteurs, tout en intégrant les évolutions de comportement du public générées par les nouvelles superficies et les nouveaux services proposés. Ce cap franchi, nous n’en doutons pas, avec succès, il sera temps alors de « rétroconvertir » le catalogue de la BU, développé sous Lotus Notes et disponible sur l’intranet colmarien, indépendamment du catalogue du service commun de la documentation. Il s’agira donc pour celui‑ci de « déployer » Loris à Colmar en même temps que le système universitaire de documentation.

Le second projet, prévu pour la rentrée 2004, est de plus grande ampleur, puisqu’il concerne, dans le cadre du contrat de plan État-région – CPER –, la réhabilitation d’un bâtiment industriel de 12 000 m2 en centre‑ville, qui abritera la Faculté des sciences économiques, sociales et juridiques, ainsi qu’un pôle documentaire d’environ 3 000 m2. Celui-ci comprendra la section sciences économiques, sociales et juridiques, la BUSIM, à l’étroit dans ses locaux actuels, et le CERARE, centre d’archives industrielles du Sud‑Alsace. Cet ensemble constituera un pôle de documentation économique et industrielle associant aussi bien des collections patrimoniales que des ouvrages d’études contemporaines. Ce projet, qui fait actuellement l’objet d’un marché de définition pour l’attribution de la maîtrise d’œuvre, se situe pour le service commun de la documentation à l’étape de la pré‑programmation.

Ces réalisations apporteront aux étudiants des conditions de travail nettement améliorées, alors même qu’en l’état actuel, ils accèdent directement à 90 % des collections, durant 59 heures d’ouverture hebdomadaire. Mais le prochain déploiement du Sudoc donne au service commun de la documentation – et à l’Université de Haute‑Alsace – la possibilité d’afficher clairement à l’échelon national la cohérence de leur réseau documentaire, reflet d’une politique résolue de l’établissement.

Fort environnement universitaire…

Universités de Strasbourg

Pôles universitaires de Montbéliard et de Belfort, dépendant de l’Université de Franche- Comté

Université de Technologie de Belfort‑Montbéliard, implantée à Sévenans

La situation géographique de l’université est en effet un autre phénomène atypique.

À 100 km de Strasbourg, mais à 40 km de Fribourg‑en‑Brigsau et de Lörrach (Allemagne), ainsi que de Bâle (Suisse), l’UHA s’est fortement impliquée dans la coopération transfrontalière. Elle participe activement à l’association EUCOR (sigle allemand de la Confédération européenne des universités du Rhin supérieur), qui réunit les universités de Strasbourg, Mulhouse‑Colmar, Karlsruhe, Fribourg‑en‑Brigsau et Bâle.