Université nouvelle, l’Artois dès sa création a eu la volonté de dépasser le cadre départemental, régional, national pour être le plus vite possible une université connue et reconnue internationalement. Et bien sûr, cette volonté ambitieuse mais vitale de l’université, est aussi le rêve de son service commun de documentation. D’autre part, l’Université d’Artois en s’installant dans un bassin sans réelle tradition universitaire et de plus en pleine mutation socioéconomique a dû présenter une offre de formation tout à la fois classique de bon niveau académique et culturel et aussi innovante, très ouverte sur les besoins de l’économie et les attentes de la société. Comme en écho, le SCD devait relever le même défi dans le domaine de l’information auprès de ses usagers. Et le besoin s’est vite fait sentir de prendre un appui sur des modèles déjà éprouvés d’établissements classiques et/ou précisément innovants.

Enfin, la situation même de l’Artois au cœur de l’Europe détermine forcément l’université à avoir des relations privilégiées avec ses voisins proches, dont en premier lieu la Belgique francophone, d’ailleurs elle-même intéressée à cela.

Or, dans le domaine documentaire et bibliothéconomique, l’organisation, la gestion et l’offre de services belges, tout en ressemblant beaucoup aux nôtres en France, présentent cet intérêt de trouver parfois leur inspiration dans les pratiques anglo-saxonnes, plus originales chez nous. L’idée a donc germé et a pu grandir en profitant des circonstances.

Par ailleurs, à la suite de rencontres dans le cadre de l’ABCDEF1, notamment au Canada en 1995, ou de visites individuelles réciproques entre responsables français et belges de bibliothèques universitaires, certains souhaitaient que des contacts s’établissent plus régulièrement entre les bibliothèques universitaires du Nord de la France et celles de la communauté française de Belgique. Ce souhait allait de plus tout à fait dans le sens d’un accord, sans cesse reconduit depuis 1984, entre la Région Nord-Pas-de-Calais et la communauté française de Belgique, qui envisageait échanges et coopération en particulier dans le domaine de l’enseignement, de la formation et de la recherche. C’est depuis cette époque que le Pôle universitaire européen Lille–Nord–Pas-de-Calais fondé le 16 juin 1993, s’est également fixé comme objectif de créer une « Eurorégion universitaire », appuyée dès le départ sur un réseau documentaire et une politique active de communication. Une première réunion s’est donc tenue à Mons, à la FUCAM, Faculté universitaire catholique de Mons, en mars 1995, entre bibliothécaires belges et français où la vingtaine de participants a d’abord cherché à s’accorder sur les thèmes communs d’études et les domaines de coopération possibles.

Et pour aider les établissements des deux pays à approfondir la connaissance réciproque de leur fonctionnement, il était décidé aussi de se rencontrer lors de journées thématiques alternativement en Belgique et en France.

C’est le prêt entre bibliothèques qui a servi de premier thème de rencontre à des journées, organisées au service commun de la documentation de l’université de Valenciennes, puis à la Bibliothèque universitaire Moretus Plantin de Namur, toujours à l’invitation de la commission permanente des bibliothécaires en chef du CIUF, Conseil interuniversitaire de la communauté française, équivalent de la Conférence des présidents d’université.

« Eurorégion universitaire »

Plusieurs réseaux transfrontaliers la dessinent, déjà.

• OUVERT/OVER est depuis septembre 1999, dans le cadre du Pôle universitaire européen de Lille, la réunion d’une quarantaine d’établissements du Nord‑Pas‑de‑Calais et de la Flandre occidentale (70 000 étudiants) et dont les objectifs sont la coordination d’un enseignement supérieur franco-belge, basé sur une coopération pédagogique forte, la mise en place d’échanges réguliers et d’un observatoire commun, la création d’un cursus Europe et d’un cursus eurorégional.

• Le projet LINK est conçu sur le même modèle que OUVERT/OVER, mais avec le Kent.

• Une université franco-néerlandaise, dont la décision de création a été prise en 1999, est à mettre en œuvre.

Le conseil interuniversitaire de la communauté française de Belgique, le CIUF, regroupe un ensemble de neuf universités et facultés universitaires accueillant plus de 60 000 étudiants.

• Université de Liège

• Université catholique de Louvain

• Université libre de Bruxelles

• Université de Mons-Hainaut

• Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux

• Faculté universitaire Notre-Dame de la Paix – à Namur

• Faculté polytechnique de Mons

• Facultés universitaires Saint-Louis – à Bruxelles

• Faculté universitaire catholique de Mons

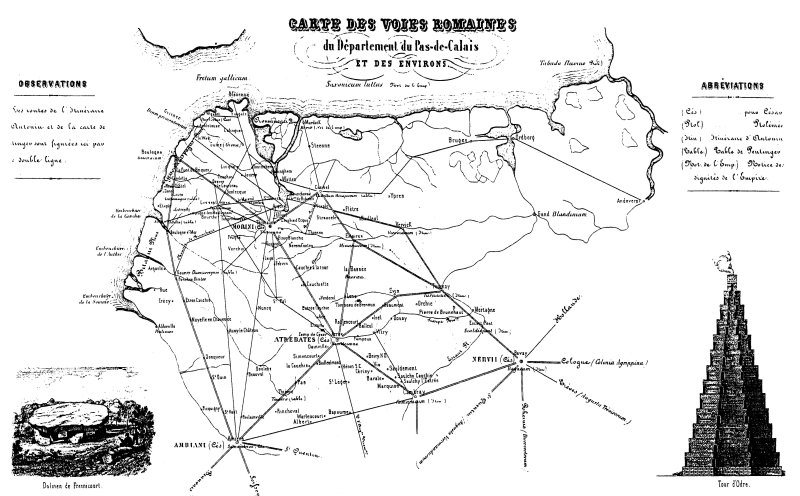

Carte des voies romaines du département du Pas-de-Calais et des environs

Archives du Pas-de-Calais 6 Fi C 423

L’ABES invitée à Valenciennes avait pu présenter le nouveau logiciel PebNet, la Belgique présentant de son côté sa messagerie PEB avec le système IMPALA et ANTILOPE, son catalogue collectif de périodiques courants ainsi que le Catalogue collectif belge qui totalise actuellement 5,3 millions de notices.

Une procédure de coopération était lancée pour le prêt entre bibliothèques et mise en œuvre pendant un semestre ; elle consistait modestement en prêts gratuits entre établissements volontaires et pour les articles d’une dizaine de pages à leur transmission par fax sans suivi de courrier. Le bilan mitigé et un peu décevant de l’expérience est dû au trop petit nombre de transactions réalisées du fait surtout de la méconnaissance réciproque des fonds, l’autre difficulté – celle des paiements transfrontaliers – ayant été contournée par l’accord de gratuité.

Maintenant que sont peut-être mieux identifiées, sur le Web, les ressources documentaires des deux pays, il pourrait être intéressant de renouveler l’expérience.

C’est ensuite sur un sujet déjà fort travaillé mais particulièrement d’actualité en France et en Belgique — la formation des usagers — que, en 1997, le choix s’est porté pour échanger les expériences, mettre en commun réflexion et si possible action. Un groupe de travail s’est constitué, réduit par souci d’efficacité à dix membres participants, cinq français, cinq belges et associant pour la France des représentants de la sous-direction des bibliothèques et de la documentation, ainsi que de l’URFIST de Paris et du GREMI2. La rencontre prévoyait pour ce groupe un séminaire de deux jours intitulé Ateliers francophones sur la formation documentaire et suivi aussitôt d’un colloque où seraient présentés les résultats des travaux.

Les Ateliers et le colloque se sont tenus à la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux. Le colloque a été suivi par une centaine de bibliothécaires et d’enseignants belges et français.

Outre l’échange d’expériences, néanmoins riche et varié, l’objectif était :

- d’élaborer un plan généralisable de formation documentaire,

- de préciser le niveau et les champs de compétence respectifs des différents acteurs, le rôle de la bibliothèque, l’intérêt d’intégrer cette formation dans le cursus universitaire,

- d’évaluer cette formation comme facteur de réussite pour les étudiants,

- de présenter un projet commun d’action.

Les textes des communications et les conclusions de ces journées ont été réunis dans une brochure, éditée en 1998 par le CIUF et intitulée La Bibliothèque partenaire du projet pédagogique. Ils portent sur les moyens et stratégies à mettre en œuvre pour généraliser la formation documentaire, disposer d’outils pédagogiques, créer des espaces d’échanges entre les acteurs, développer une stratégie active de reconnaissance vis-à-vis du corps enseignant. Par ailleurs, un projet transfrontalier de formation de formateurs des usagers (un stage très ciblé, la création de boîtes à outils, etc.) voyait le jour… mais n’a pas encore vraiment trouvé de réalisation.

Les contacts et échanges franco-belges n’ont pas cessé pour autant, au contraire puisque dans ce domaine précis de la formation des usagers, le comité éditorial et scientifique de FORMIST3 a accueilli le responsable de l’unité de documentation de psychologie de l’Université de Liège, parmi ses membres, débordant d’ailleurs ainsi le cadre de la simple coopération régionale.

Au moment où le Ministère de l’éducation nationale se donne la recherche comme priorité et juge indispensables la coopération et les échanges scientifiques internationaux, au moment aussi où les chercheurs et les étudiants à qui sont proposés des cursus équivalents deviennent plus mobiles d’un pays à l’autre, les bibliothèques ne peuvent que s’engager parallèlement sur la voie de la reconnaissance et mise en commun des compétences, l’harmonisation des politiques et pratiques documentaires et l’échange des idées et des services. Avoir comme partenaire la Belgique permet en plus de valoriser l’espace francophone, même si parfois le fonctionnement administratif différent de chaque pays ou les directives nationales, peuvent encore gêner la mise en commun des projets.

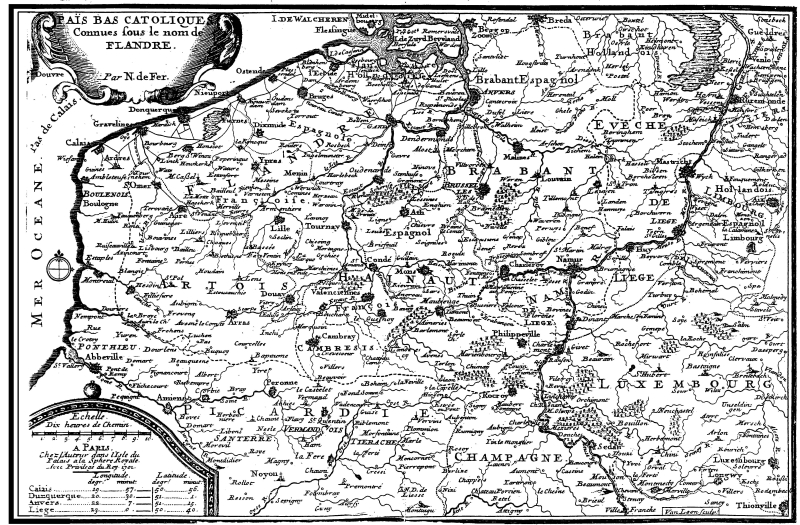

Païs Bas catoliques connues sous le nom de Flandre.

Archives du Pas-de-Calais 6 Fi C 303