Une section de l’École d’Athènes, implantée à Rome en 1873, devient l’École française de Rome en 1875 et installe ses locaux au second étage du Palais Farnèse qu’elle partage avec l’ambassade de France. L’École française de Rome a depuis lors pour mission de développer la recherche et la formation à la recherche sur toutes les civilisations qui se sont succédées en Italie ou dont Rome a été le centre de rayonnement. Sa vocation centrale est constituée par l’histoire et l’archéologie. Mais depuis sa création, l’École n’a cessé d’évoluer : elle fait largement appel à toutes les disciplines voisines, de la philologie à l’histoire du droit, et s’est ouverte aux sciences sociales. Sa diversification, son ouverture croissante vers l’Italie et vers l’Europe, le renforcement des moyens techniques mis au service de la recherche, sa modernisation alliée à une tradition d’érudition, qui ne s’est jamais démentie, sont autant d’éléments qui en font aujourd’hui un acteur essentiel de la recherche archéologique et historique française, en Italie et dans le monde méditerranéen.

Les activités scientifiques de l’École française de Rome, coordonnées par le directeur de l’établissement, se développent dans trois sections : Antiquité, Moyen‑Âge, Époque moderne et contemporaine. Elles permettent une spécialisation et une efficacité accrues, sans impliquer un cloisonnement de l’institution. Des programmes « transversaux » réunissent autour de thèmes communs des spécialistes de périodes différentes ; les projets « Mégapoles méditerranéennes » ou « L’Espace, l’homme et le sacré » en témoignent.

Les trois sections organisent, seules, ensemble ou en collaboration avec d’autres institutions, des rencontres scientifiques qui sont en général la manifestation publique de leurs programmes de recherches ou de leurs chantiers. L’ensemble des activités des sections font l’objet de publications, soit dans les Mélanges de l’École française de Rome, soit dans la Collection de l’École française de Rome, car depuis 1876 l’École assure ses propres publications.

La section d’histoire ancienne constitue le noyau autour duquel s’est développé l’établissement. Dès 1875, autour de l’archéologie, ce sont la philologie latine, le droit romain, l’histoire politique, religieuse, sociale et économique de l’Italie et du monde romain qui constituent les domaines de recherche des membres de la section. Ses compétences couvrent un arc chronologique qui va de la préhistoire à l’antiquité tardive, sur une zone géographique étendue puisqu’elle touche l’ensemble de la zone d’influence de Rome. Aujourd’hui, la section Antiquité intervient sur une dizaine de chantiers de fouilles, situés pour la plupart en Italie, en collaboration avec les surintendances archéologiques italiennes. Cette section dispose d’un laboratoire d’archéologie où le matériel des chantiers de fouilles est catalogué, traité puis dessiné en vue de la publication.

Chantiers de fouilles

• À Rome même : Palatin, Villa Médicis et Trinité des Monts

• Dans le Latium : Musarna

• Dans le Frioul : Aquilée

• En Campanie : Paestum

• En Basilicate

L’histoire du Moyen-Âge a constitué, dès la naissance de l’École, un point fort de l’érudition française en Italie. La proximité du Vatican et de ses trésors archivistiques et documentaires a très vite ouvert l’établissement sur l’histoire de l’Église. Après l’ouverture par Léon XIII des archives vaticanes en 1880-1881, la publication des lettres pontificales fut confiée à l’École française, travail qui se poursuit encore. Aujourd’hui, si l’histoire de l’Église et l’histoire religieuse restent un domaine reconnu de la section d’histoire médiévale, ses activités se sont renforcées en histoire politique, économique et sociale de l’Italie, et en archéologie, avec des chantiers en Calabre, dans Les Pouilles et dans le Latium.

Il y a toujours eu à l’École française de Rome des membres spécialistes d’histoire moderne ou contemporaine, et ce dès le XIXe siècle. Humanisme, Renaissance, histoire de la Révolution, ainsi qu’histoire de l’art constituèrent les thèmes de recherche de ces premiers travaux. En histoire moderne, un accent tout particulier est mis sur l’histoire économique et sociale, la démographie historique, l’histoire politique, culturelle et artistique et l’histoire religieuse de l’Italie, ainsi que sur l’étude de la papauté. Quant à l’histoire contemporaine, elle se développe rapidement autour des thèmes économiques et sociaux, mais aussi en histoire religieuse et en histoire politique des deux derniers siècles.

Le Mezzogiorno, dans ses dimensions géographiques, économiques, sociologiques et politiques contemporaines fait l’objet, en collaboration avec des partenaires français et italiens, d’une attention toute particulière.

Des universités du monde entier

Si le recrutement des membres de l’École reste en majorité constitué de jeunes chercheurs français, le réseau scientifique dans lequel s’insère l’École française est européen. Par la venue de boursiers, par les conventions qui lient l’École et de nombreuses universités françaises et étrangères, par l’impulsion donnée à des programmes rassemblant des chercheurs de toute l’Europe, par l’organisation de colloques internationaux, par les échanges de la bibliothèque avec des universités du monde entier, par l’utilisation de réseaux informatiques comme internet, l’École française poursuit son ouverture, tout en restant fidèle à sa mission première.

L’École française de Rome, ce sont, bien sûr, d’abord ses membres, recrutés par concours et qui séjournent trois ans en Italie. Ils se consacrent à des activités de recherche de niveau doctoral et postdoctoral. Mais aussi l’École reçoit quelque 140 boursiers par an, français ou étrangers, recrutés sur la base d’un projet de recherche. Ils effectuent des séjours plus courts, de quinze jours à un mois, alors qu’ils sont en train de préparer leur thèse ou d’en mettre au point la publication. Ils proviennent le plus souvent d’universités ou d’institutions scientifiques liées par convention à l’École française de Rome. Enfin, de nombreux collaborateurs scientifiques, de niveau postdoctoral, travaillant dans le cadre des programmes de recherche archéologique et historique de l’École ou collaborant avec elle dans le cadre des conventions qui la lient à des organismes de recherche français et italiens, constituent un réseau précieux et sont un gage d’ouverture de l’École.

La bibliothèque, largement ouverte aux chercheurs, constitue un instrument de travail exceptionnel. Elle offre à ses usagers, sur deux niveaux du Palais Farnese, plus de 200 postes de lecture. Ses collections en libre accès et classées de façon thématique comportent 200 000 ouvrages et 1 600 titres de périodiques. Depuis 1994 la bibliothèque fait partie du réseau URBS, l’Union romaine des bibliothèques scientifiques, en même temps que la Bibliothèque vaticane, qui sert de tête de réseau, et les bibliothèques des instituts étrangers à Rome.

Sont ainsi présents dix pays européens – Danemark, Suède, Royaume‑Uni, Finlande, Pays‑Bas, Allemagne, Espagne, Norvège, Autriche, France – ainsi que les États‑Unis et cinq instituts italiens de recherche.

Cette base de données exceptionnelle est bien entendu accessible sur internet – 1 000 000 de notices. Cette coopération internationale à l’échelle romaine permet de localiser immédiatement un ouvrage mais devrait déboucher également sur une harmonisation des politiques documentaires actuelles.

L’enrichissement des collections de la bibliothèque est le fruit, notamment, d’une solide politique d’échanges réalisés avec plus de 400 institutions. La monnaie d’échange que constituent les publications de l’École française de Rome est bien évidemment la clef de cette politique. Si l’archéologie et l’histoire du monde méditerranéen demeurent les spécialités premières de la bibliothèque, l’éventail des champs de recherche s’est très vite élargi au cours des années. Ainsi, aujourd’hui, l’histoire médiévale italienne, la patristique, l’histoire religieuse et certains aspects de l’histoire de France sont très bien représentés.

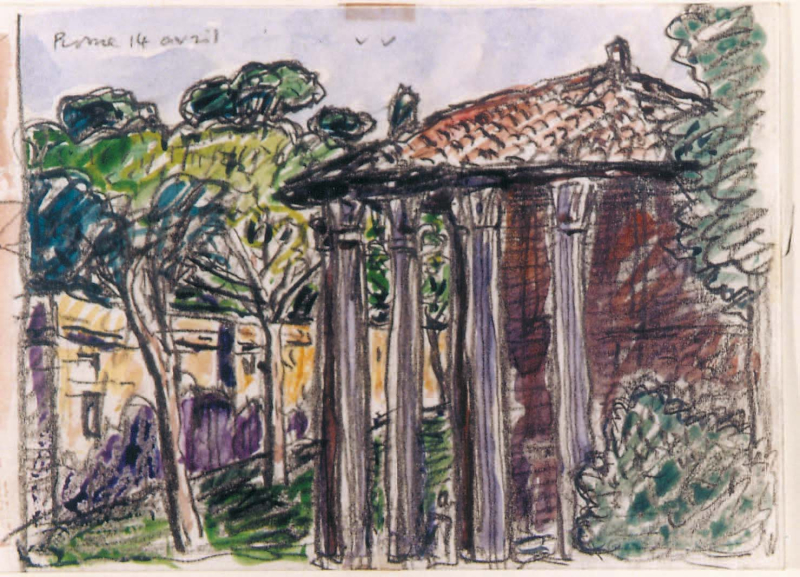

« Aquarelle et mine de plomb, Temple d’Hercule » 14 avril (84) – 9 X 12,5 cm Aquarelle de Vincent Bioulès

Photo de J-L. Renaut