L’exclusion : un champ de tensions

Employée de façon absolue, la notion d’exclusion amalgame plusieurs processus sociaux ou situations personnelles en même temps qu’elle en empêche, par euphémisme, la recherche des causes. L’exclusion relève du constat mais ne détient aucun pouvoir explicatif. Générique, elle fournit une image codée, immédiatement perçue, une sorte d’image schème des individus désignés comme tels. On assiste dès lors à une naturalisation de l’exclusion transformant ce phénomène en une notion impossible à transcender (Bertrand, 1996). L’exclusion se déploie dans une dimension macrosociologique, elle est d’abord sociale et la culpabilité en échoit à la crise, au chômage et à tant d’autres coupables sans visage… Dans ce cadre, l’exclu est présenté dans le discours doxologique comme une victime du « système » et son désir d’intégration ou d’insertion n’est pas, en première lecture, sujet à caution. Or, coexiste, sur la scène publique, une vision toute différente révélée par les arrêtés municipaux réglementant la mendicité fortement médiatisés depuis 1995. Ces arrêtés réactualisent ou pérennisent, par l’emploi même du terme mendicité, des formes anciennes de traitement de la pauvreté en réinscrivant cette dernière dans le champ de la déviance et en sanctionnant certaines pratiques liées à cet état de dénuement (Bertrand, 1991). Ces arrêtés sont révélateurs des enjeux que la notion d’exclusion sous-tend. La question SDF nous renvoie à ces enjeux et à ce champ de tensions, elle nous appelle sur les franges de l’extrême et de la contradiction. Loin des discours compatissants sur l’exclusion, cette question nous renseigne sur la manière dont notre société pense ses extrêmes, ses limites et son altérité. Elle constitue, dès lors, un indice précieux pour la compréhension de nos valeurs fondatrices. L’analyse de la mise en discours et de la mise en scène du SDF dans les médias, plus particulièrement dans la presse, nous permet d’approcher la « figure » de celui-ci constituée par les représentations formulées à son égard. Substituts de l’espace public (Habermas, 1978), les médias, tels des caisses de résonance, se font l’écho des représentations collectives formulées sur les objets sociaux.

La presse, un substitut de l’espace public

Tout donné ne fait pas information ou événement. Le tri opéré par le champ médiatique entre les objets sociaux coexistants au sein de l’espace public peut être comparé à un cadre filtrant la réalité. Dès lors l’événement n’est pas ce qui se passe réellement mais ce à quoi nous sommes attentifs, ce que nous pouvons lire à travers notre grille culturelle de décodage, en même temps que ce qui est donné à voir du réel par les agents qui ont le pouvoir de dévoiler ce réel et de discourir sur lui. L’événement n’est pas un fait (Véron, 1981), il est un produit social construit et pris dans une stratégie discursive. Ainsi, les journaux, tout en polémiquant, inscrivent leur discours dans une même matrice. L’événement médiatique est une crête à la surface de mouvements profonds. Analyser le dire événementiel, c’est accéder au système de catégorisations et de représentations que la pensée sociale produit.

L’exemple de l’événement « vague de froid »

Les SDF alimentent les colonnes le plus souvent l’hiver, lors de rigoureuses périodes de froid. L’occasion est ici belle de mettre en scène le froid et ses blessures meurtrières comme un coupable, plus précisément comme le principal coupable des décès. Souvent, le débat rebondit et la polémique s’instaure sur les politiques de prise en charge. Toutefois, les SDF ne sont pas qu’un support aux dires du journal. Leur présence dans cet espace d’énonciation et les mises en scène particulières dont ils font l’objet sont révélatrices de la distribution réelle des rôles des victimes et des coupables. À titre d’exemple, nous présentons l’analyse d’un article du Monde relatant « l’errance nocturne de Karim » dans Paris. Cet article, daté du 26 novembre 1998, se situe dans la dynamique du décès, à Toulouse, de Marie-Christine qui avait alimenté la construction, par la presse écrite et télévisuelle, de l’événement.

Nous ne décrirons pas ici en détail notre méthode. Celle-ci s’inspire de la sémiotique telle que l’a définie A.J. Greimas (1979, 1986) : une théorie de la signification ayant pour objectif de saisir les conditions de production du sens. Le journal est lui-même un objet sémiotique, doté d’un statut actantiel, d’une compétence émissive, et dont les performances participent à une mise en spectacle de l’actualité qui engage tout le discours social et met en jeu une structure actantielle complexe. Ainsi, la presse tout en offrant du réel en propose une saisie sémiologique. Afin de percevoir les représentations collectives véhiculées par le journal, nous avons étudié la production du sens, les procédures de mises en récit et les pré-supposés sous-tendant les énoncés en relevant les acteurs mis en scène dans le discours, leurs rôles ainsi que le cadre spatio-temporel dans lequel le journal les fait évoluer. Ces éléments permettent de restituer des configurations générales (ou des micro-récits autonomes) fixant le rôle et la place de chacun dans le texte. Nous débuterons l’analyse par la lecture du titre puis nous résumerons les axes centraux de l’article : les acteurs, leurs rôles et le cadrage effectué par le journal.

Portrait de Karim

Les titres

Titre de la « Une » : Cette misère que nous ne voulons pas voir. Le Monde a suivi l’errance de Karim à Paris. Titre de l’article : À Paris, la longue errance nocturne de Karim, sans-abri, par zéro degré. La précocité et la dureté du froid a relancé le débat sur la prise en charge des exclus. La nuit, tandis que le thermomètre affiche des valeurs négatives, Karim erre de la halte Paris-Lyon aux urgences de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. « Je veux la paix, dit-il, je veux un lit ».

Dès le titre de la « Une », le Monde distribue au lecteur mais aussi à lui-même un rôle d’acteur. Le « nous » recouvre la totalité de ceux qui ne sont pas exclus et le journal porte l’accusation sur l’indifférence de ce groupe.

L’article

|

Acteurs |

Rôles |

Cadrage |

|

Karim |

Fait la queue, ne sait pas où dormir, mange, retourne à la gare, vole des livres, revend de l’aftershave, vole des cartes, cherche des amis, évite les groupes de sans-abri, essaie de se faire hospitaliser, vole l’épicier, donne une carte, montre ses blessures, remplit une fiche, attend, retourne boire, veut voir un médecin, exhibe son abdomen |

Dans la file, grand kabyle, 40 ans, traits taillés au couteau, vin au goulot, ticket contre hachis parmentier, petit local sans fenêtre, sac de l’assistance, regard embué par l’alcool, toxicomanie, règlements de compte, frère policier, prison, père condamné à mort, côtes cassées, baston, flic tapé, hall, fond du couloir, cinq sans abri, psychiatrie, tentatives de suicide, chercher à boire, bouteilles, bière, mégots, hall de l’hôpital, vieillard au crâne ensanglanté, expulsion, Samu social |

|

L’épicier |

Le sermonne, lui donne des fruits |

Épicerie arabe, les clients, bière |

|

Le psychiatre |

L’examine, appelle le Samu social |

Très froidement |

Mais le quotidien va s’extraire de cette culpabilité en nous signifiant qu’il a « suivi » « l’errance nocturne de Karim ». Dès lors, le journal se place en position d’accepter de « voir la misère » et enjoint le lecteur à en faire autant. Ce dernier n’a que deux possibilités, ne pas lire l’article et perpétuer son indifférence ou bien effectuer son rachat en suivant le Monde dans son enquête. Le journal se place dans le rôle du reporter aventureux, prenant des risques afin d’informer mais aussi de former le lecteur à la connaissance de ce monde étrange et misérable. La transformation à l’œuvre dans le discours se centre sur la position du lecteur et le journal sera le responsable d’un « Faire » (le reportage) et d’un « Faire-Faire » car c’est lui qui ouvre les yeux du lecteur. Toutefois, c’est toujours d’une situation dont il est question, en l’occurrence « la misère » et non pas d’individualités. Le Monde, en effet, ne suit pas Karim mais son « errance nocturne ». Le personnage, interchangeable, n’est qu’un support sur lequel se cristallisent certains éléments tels le froid, l’errance, la nuit, qui semblent nécessaires à la réalisation du portrait du SDF. Toutefois, cette errance est balisée : elle se constitue d’allers-retours incessants entre deux points fixes et institués dans la prise en charge de personnes à la rue. Enfin, le discours rapporté inscrit le protagoniste dans une normalité de ses désirs : « je veux un lit » et le positionne, pour l’instant, dans un rôle de victime de la vague de froid.

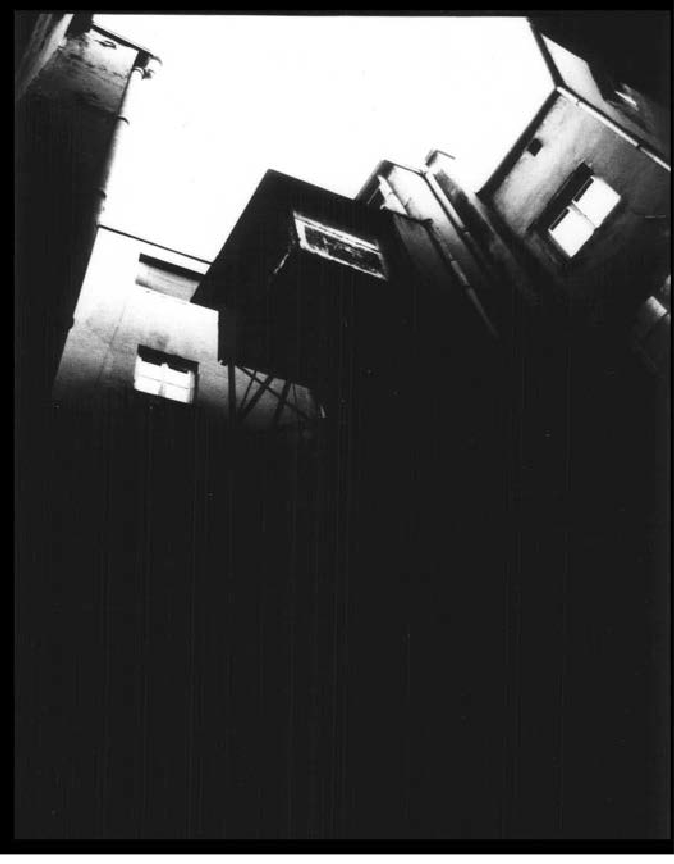

Le Monde débute son article par une description des lieux et de la population. La halte est la première étape du périple que va entreprendre le quotidien dans sa déambulation nocturne. La scène se déroule près de la « gare de Lyon », « sous une voie ferrée », « au bout d’une rue où personne ne s’aventure ». Cette dernière précision transforme les lieux en un endroit peu rassurant fréquenté par les initiés (les sans-abri). Cet espace public devient dangereux par la présence de cette population et l’absence d’individus normalisés. Le Monde informe son lecteur qu’il a pris des risques et qu’il a tenté l’aventure en vue d’informer. Nous retrouvons la stratégie mise à jour dans les titres. Le quotidien épouse le rôle du reporter de la misère et s’inscrit dans la généalogie des journalistes enquêtant sur les « bas-fonds ». La population présente se compose de « jeunes errants, toxicomanes, clochards, travailleurs désargentés ». Au centre, le quotidien « zoome » sur un personnage : « grand Kabyle de 40 ans, les traits du visage taillés au couteau, se réchauffant au goulot d’une bouteille de vin ». Le journal ne dit mot sur la préparation du reportage et sur les prises de contact qu’il a pu nouer antérieurement. L’effet rendu est celui du hasard de la rencontre. Karim sera le personnage sur lequel se greffent les images habituellement véhiculées sur les sans-abri. À ce titre, il va représenter un prototype et son parcours permettra, au lecteur, de connaître le mode de vie de ces personnes. Karim ne sera pas un guide car le Monde le suivra de loin, sans nouer directement un contact avec lui. Des descriptions des lieux fréquentés, de la population rencontrée parsèment le discours mais Karim ne sera jamais interviewé et les extraits de discours rapportés s’apparentent plus à des bribes de phrases ou à un commentaire de la situation qu’à une réelle rencontre.

L’insécurité des lieux est une constante dans le discours médiatique. Après l’épisode de la rue « coupe-gorge », la gare de Lyon est aux prises d’une « armée de visiteurs nocturnes (qui) envahit les lieux ». Le Monde insiste sur la transformation des lieux qui s’opère entre le jour et la nuit. Si le jour les espaces sont reconnaissables et occupent un rôle déterminé, la nuit les voit aux mains d’une autre population qui les distord radicalement. Cette dernière est invisible en journée car perdue au sein d’individus normalisés et n’a donc pas le pouvoir de déstructurer ces lieux. La nuit, au contraire, est le royaume de l’étrangeté : « un manchard », « un autre s’endort dans un photomaton, une bouteille à la main », « un voleur », « un vendeur d’after-shave à moitié prix ». Les lieux sont ainsi le théâtre d’événements inhabituels auxquels ils ne sont pas destinés. On peut lire, dès lors, un chaos du sens, les espaces et les objets ne trouvant plus leur place initiale ou étant récupérés à d’autres fins (dormir dans un photomaton par exemple). Ce premier constat sur la perte des significations va permettre au Monde d’enclencher un deuxième programme qui aura valeur d’explication. Ce parcours se construit, là aussi, sur les lieux, parsemés de dérives comportementales traduites en termes d’ivrognerie, de toxicomanie et de maladies mentales ou de souffrances psychiques (notamment dans les tentatives de suicide). Le premier espace est la prison que la majorité des sans-abri ont fréquentée, le deuxième est le hall des urgences de l’hôpital. La prison est la sanction à des trafics de drogue, plus généralement à des comportements violents « tapé sur un flic », « sept tatouages “mort aux flics” ».

Le journal insiste sur la déviance des personnages par rapport à la loi et aux représentants des forces de l’ordre et injecte, à nouveau, un chaos du sens, les sans-abri, en effet, « éclatent de rire » « à l’évocation du flic tapé » et « vont chercher à boire ». Les valeurs partagées par le groupe sont à l’opposé de celles du lecteur et du journal, et le Monde nous transcrit une sous-culture spécifique aux sans-abri violant la loi et ne respectant personne. Le hall de l’hôpital est aussi le témoin de cette inadaptation, le groupe « boit », « fume » et « crie », « les bouteilles et les mégots jonchent le sol » et la bière circule à flots. Par la présence des sans-abri, le sens des lieux éclate et se dissout. Toutefois, le sens réapparaîtra à la fin de l’article. Karim vient consulter pour une blessure corporelle mais c’est un psychiatre, et non un médecin urgentiste généraliste, qui le reçoit. Par sa présence et son appel au Samu social, ce dernier remet les espaces en ordre et leur redonne leur sens initial. Le centre d’accueil est le seul lieu institutionnalisé réservé au groupe de sans-abri et leur départ vers cette destination libère les espaces normalisés de cette présence incongrue et déstabilisante. Redonner une cohérence et une sécurité au paysage urbain n’est possible qu’en faisant disparaître, à la fin du récit, les sans-abri pris en charge par des organismes spécialement conçus pour eux.

Si le personnage de Karim n’est pour le Monde qu’un support à la narration de l’errance nocturne des sans-abri, certaines caractéristiques qui lui sont associées méritent d’être relevées. Tout d’abord, le journal le désigne comme kabyle sans préciser sa nationalité (il pourrait être d’origine algérienne mais Français). C’est la différenciation physique qui est ici mise en scène et le quotidien insiste sur la taille, l’apparence et les traits du visage. « Les traits taillés au couteau » connotent une impression de dureté et le terme « couteau » celle d’une violence sourde. Les conduites déviantes rythment le parcours. Karim vole mais de façon maladroite et se fait repérer puis réussit dans un deuxième temps son larcin, un piètre butin de cartes postales. Il revend de l’aftershave à moitié prix que l’on devine encore volé. Pour le personnage « l’argent n’est pas un problème », ses conduites malhonnêtes peuvent, apparemment, lui en procurer. D’ailleurs Karim a fait de la prison et se trouve sous mise à l’épreuve pendant que son père, lui, a été condamné à mort. Toutefois, les antécédents familiaux ne sont pas, pour le journal, des circonstances atténuantes, loin de là, puisque le Monde insiste sur la profession de son frère, policier à Lyon. La mention de l’argent qui « n’est pas un problème » a des répercussions plus larges. Sa condition de sans-abri ne serait pas imputable, ainsi, à une situation financière misérable mais à un mode de vie spécifique et à une inadaptation individuelle. Aux délits, d’ailleurs, s’ajoute un parcours de toxicomane ancien et lourd puisque Karim a stoppé les drogues dures en abusant, encore aujourd’hui, de drogues douces. Mais Karim est aussi un homme qui trahit ceux qui l’aident. L’épicier en est un exemple frappant. La réponse au don de fruits sera le vol de la bière et Karim, par ce geste, rompt la chaîne de l’échange et de la solidarité. Celui-ci se rattrapera en laissant une carte sur le comptoir, preuve de son comportement incohérent. La figure de Karim est celle d’un homme perdu. Cherchant un lit, mais bousculant les cadres de toute prise en charge, le portrait dérive vers l’inadaptation, les troubles du comportement et s’achève par le tableau psychiatrique attesté par la présence du médecin.

Récapitulatif

L’événement de la vague de froid a permis à la presse de dresser des portraits de SDF. Ces derniers, fort éloignés d’une figure de victimes, méritant compassion et pitié, mettent en scène des hommes dont l’asocialité est prégnante. L’inadaptation, la pathologie mentale, les conduites addictives, l’oisiveté mais aussi l’abject rythment les parcours figuratifs. Mais le tableau n’est pas complet. Il faut encore y ajouter l’insécurité. Les journalistes disent avoir pris des risques en allant sur ce terrain. Plus encore que la violence physique, c’est la perte des repères normalisés qui apparaît, incarnée par le SDF. Sa mise en scène nous renvoie à une problématique de l’espace public, plus précisément au désordre, non-sens et contre-sens qui se révèlent par la seule présence de l’homme sans fixité territoriale. La presse dépeint les SDF dans leur marginalité. Cette stratégie discursive induit deux effets majeurs. Le premier relègue le froid, initialement acteur principal de cette tragédie, au rang d’élément secondaire. Le deuxième annihile toute politisation des énoncés et interdit la formulation d’une polémique sur le rôle de l’état, son action en matière de politique sociale et économique. Dès lors, on assiste, par le cadrage, à une inversion des rôles et les SDF, d’abord victimes passives de la vague de froid, se transforment au gré du parcours figuratif en responsables de leurs souffrances. In fine, sur la scène médiatique, ils sont les seuls coupables.