Pour qui s’intéresse à l’évolution des mentalités, adultère ou divorce sont de bons indicateurs des déceptions conjugales même s’ils ne relèvent pas tout à fait du même projet. D’un point de vue psychosociologique, ils sont néanmoins difficilement dissociables, le divorce n’ayant que trop tendance à occulter l’adultère qui est souvent son coup d’envoi. Le recours grandissant au divorce empêche en quelque sorte l’adultère, ou du moins empêche son installation dans la durée. Une infidélité qui autrefois se serait terminée d’elle-même à condition d’en avoir le temps ouvre maintenant sur une séparation et presque aussi inéluctablement sur un second mariage, en tout cas pour l’un des deux partenaires. Les mariages s’enchaînent, aux deux sens du terme. Le mode nord-américain de vie amoureuse, avec ses mariages multiples, voire remariages entre ex-époux, est peut-être prémonitoire de ce qui attend notre société française. Il manifeste de toute façon un rejet toujours aussi violent et puritain de l’adultère.

Les mentalités françaises sont quant à elle plus indulgentes envers l’adultère, comme en témoigne le succès continu du vaudeville qui repose sur la mise en scène du trio adultère, en particulier féminin. L’adultère apparaît comme un modèle dont on peut rire mais très opérant, qui oblige à s’interroger sur sa fonction passée certes mais aussi actuelle, à la lumière des nouvelles donnes en matière de mariage et de rapports entre les sexes. C’est effectivement une pratique à l’aune de laquelle on peut mesurer l’état d’une société en matière de répression sexuelle et d’égalité entre les sexes. En ce domaine, les hommes et les femmes ne sont en effet pas logés à la même enseigne : l’adultère féminin a été, de tout temps, bien plus réprimé que l’adultère masculin, les peines pouvant aller jusqu’à la mort.

Malgré ces risques, les femmes y ont pourtant toujours eu recours et cette insistance dans leur détermination ne peut qu’interroger. À quoi voulaient-elles, ou veulent-elles encore, résister ? Sans doute à un mode de relations entre les sexes qui ne leur apportait pas toute satisfaction, pas plus qu’aux hommes peut-être. À l’heure d’une relative égalité sexuelle, elles apparaissent pourtant comme les plus désillusionnées, si l’on en juge par l’important taux de divorces, demandés principalement par elles. Elles ont cru, ou du moins a-t-on tenté de leur faire croire, qu’amour et mariage pouvaient enfin aimablement se conjuguer, le mariage d’amour étant devenu, au fil des siècles, le modèle du genre. L’adultère souligne pourtant l’importance de leur insatisfaction dans ce système amoureux et conjugal. Il fait symptôme, et en tant que tel, peut être analysé dans ses enjeux sociaux et historiques.

Le modèle de l’amour courtois

On comprend mieux aussi la perdurance de ce modèle de l’adultère comme modèle de l’amour quand on sait, depuis Denis de Rougemont1, que le modèle historique de l’amour est l’amour courtois : l’amant courtois est en effet un amant tout dévoué à sa dame, femme mariée donc adultère. Cet amour courtois est-il toujours à même d’incarner l’amour d’aujourd’hui, et s’il a gardé au fil des siècles ce pouvoir, au prix de quels aménagements ? Je donnerai comme exemple l’usage toujours actuel et apparemment difficilement remplaçable du mot « maîtresse », à l’origine la femme aimée de l’amour courtois mais aussi, comme telle, la femme du maître, et qui garde ce sens implicite dans le jeu du trio adultère. On voit ainsi combien l’amour est toujours marqué en France par la courtoisie et du même coup quelle force symbolique l’adultère garde jusqu’à nos jours comme représentant de l’amour.

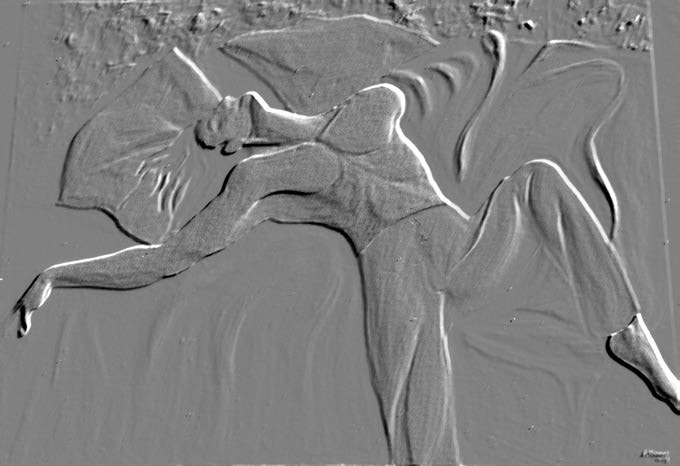

Au Moyen Âge donc, l’adultère des femmes peut être sévèrement sanctionné (le mari peut tuer son épouse, ou la brûler au premier soupçon), mais l’amour courtois leur offre une chance de subvertir les rapports hiérarchiques entre les sexes tels qu’ils s’incarnent dans le mariage. Leur prise de parole témoigne de cette tentative. Les « trobairitz », les femmes troubadours, chantent l’« asag », c’est-à-dire l’essai, modèle de relation entre les sexes aux antipodes de la relation conjugale : l’amant courtois se soumet aux lois de la dame là où le mari impose la sienne et le désir féminin peut s’exprimer et être pris en compte par l’amant. Même si l’on peut dénoncer la position de fétiche de cette femme prise entre deux hommes, l’amour courtois n’en impose pas moins des mœurs plus douces et un respect que les femmes n’avaient pas connu dans les siècles précédents. L’amour courtois, bien qu’étant un modèle littéraire et élitiste, laisse sa marque au-delà du Moyen Âge, et les femmes ne vont cesser d’en réclamer les signes, en particulier dans leurs romans2.

Au cours des siècles suivants, sous l’Ancien Régime, le jeu amoureux qu’autorisait l’amour courtois ne saurait être aussi permissif. La répression de l’adultère féminin, par l’enfermement en particulier, se renforce et avec elle une morale conjugale imposée d’abord aux femmes. La mise au pas de la sexualité féminine, orchestrée par l’Église, peut aboutir à un clivage du corps et de l’esprit dont le mysticisme chrétien représente une forme exemplaire et que la Princesse de Clèves incarne sous sa forme laïque. La contestation qu’expriment alors les femmes dans leurs écrits porte essentiellement sur les conditions du mariage, le plus souvent arrangé. Le leitmotiv de l’amour, qui traverse leurs œuvres, manifeste leur opposition au mariage tel qu’il leur est imposé et l’adultère symbolise leur rêve.

Cette contestation s’amplifie et se radicalise avec le Romantisme car après le bref entracte révolutionnaire de 1789, le Code pénal de 1808 a consacré à nouveau les droits du mari sur son épouse et le principe d’une double morale, la femme adultère encourant des peines de trois mois à deux ans de réclusion.

La lutte pour la libéralisation du divorce menée tout au long du xixe siècle aboutit à son autorisation, encore partielle, à la fin du siècle. Sous la IIIe République, si le divorce est autorisé, les conditions sociales nouvelles qui s’instaurent avec la révolution industrielle mettent les femmes dans une situation de dépendance bien aussi rigoureuse qu’aux siècles précédents : il s’agit de domestiquer les femmes, d’en faire de parfaites épouses et mères gardiennes du foyer, sur le modèle d’une morale bourgeoise qui ne fait qu’entériner la morale catholique. Dans ces conditions d’enfermement, l’amour est un puissant moyen de persuasion et devient peu à peu une condition du mariage. Les femmes ont elles-mêmes d’ailleurs grandement contribué à instaurer cette définition moderne de l’amour, essentiellement monogame. Une interprétation triviale mais réaliste dirait que c’était pour elles une façon d’aménager leurs conditions de vie : en réclamant l’amour de leur mari et maître, elles revendiquaient en fait une amélioration de leurs conditions de travail dans le cadre du foyer.

Le mariage d’amour finit par s’imposer au début du xxe siècle et la force de ce modèle explique les réticences prolongées de notre société face au divorce. Il faut attendre plus d’un demi-siècle pour que le divorce passe totalement dans les mœurs, mais à la condition de fonctionner comme l’ultime moyen de sauvegarder le principe du mariage d’amour. Le divorce est grandement facilité puisqu’autorisé par consentement mutuel en 1975, ainsi que par rupture prolongée de la vie commune ; de plus, sont abolies les mesures de répression spécifiques envers les femmes adultères qui perduraient sous la forme d’amendes. Mais masculin ou féminin, l’adultère, s’il n’est plus une faute pénale, c’est-à-dire envers la société et ses lois, peut néanmoins être retenu en cas de divorce comme « constituant une violation grave et renouvelée des obligations du mariage ». Il est devenu une affaire strictement privée qui relève désormais du Code civil.

L’adultère empêché

Si le remaniement de la législation sur le divorce a ouvert un nouvel espace de liberté, le modèle monogamique n’en a pas été remis en cause pour autant, et l’a peut-être même renforcé. On peut d’ailleurs voir dans le divorce la preuve de la prégnance du modèle marital : le divorce ne sonne en effet pas forcément le glas du mariage, il est tout autant le signe de l’énorme exigence d’amour que ce dernier suppose.

En revanche, la libéralisation du divorce pourrait bien signifier la fin de l’adultère. Le mariage d’amour pose en effet des exigences nouvelles, et le fait entrer dans une logique de la rupture plutôt que de l’interdit. En cas d’adultère, le divorce par consentement mutuel autorise à faire au plus vite de son amant le mari suivant. De plus, la position adultère devient plus difficile à tenir quand plus rien n’empêche de divorcer pour épouser son amant-e. Ce que les démographes appellent la monogamie sérielle, ou séquentielle, remplace dès lors l’adultère. Le mariage d’amour, s’il a été une réponse efficiente, historiquement, au problème de l’adultère, en maintient efficacement l’interdit. L’image de liberté doit être refoulée : la Saint-Valentin, fête d’une liberté adultère d’un jour à la fin du Moyen Âge, où des jeunes gens tirés au sort accompagnaient des femmes mariées « au bois, au pré et en verger jusque dans leurs chambres3 », est devenue de nos jours la fête des sages amoureux de Peynet.