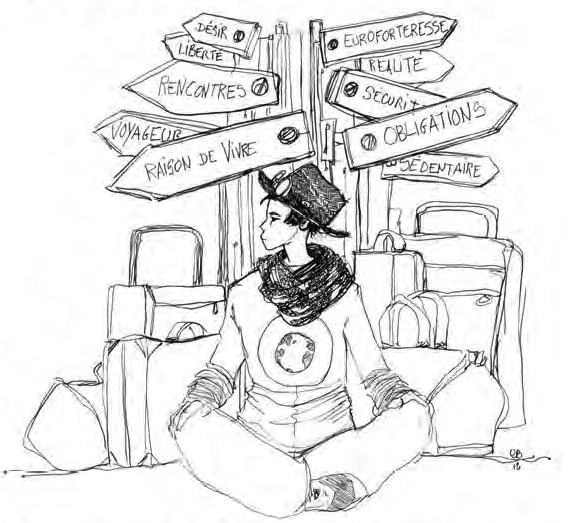

Le voyage, c’est bien connu, est aussi dépaysant que formateur. En se frottant au monde, on se forme finalement tout au long de la vie. Je pense que l’expérience du voyage nous ouvre non seulement l’horizon, mais plus encore, il élargit le champ des possibles. Dans cet esprit, il déforme et bouscule notre perception sur l’Autre et l’Ailleurs, une projection trop souvent formatée par notre société et notre histoire, celle des vainqueurs. Partir c’est d’emblée se préparer à relativiser ce que l’on pensait connaitre, voir avec d’autres yeux, et goûter autrement les saveurs plurielles que l’on déniche sur notre marché-monde. Un voyage authentique, qu’il s’agisse d’un trip au bout du monde, ou parfois d’une course au bout de la rue, est d’abord un voyage au bout de soi. Nos désirs d’ailleurs s’inscrivent dans une volonté de changer d’air, de se dépayser ou d’en découdre. Ils sont des rites de passage basés sur des mythes du voyage. Ils offrent aussi une réponse – un prétexte parfois – au mal-être d’une société occidentale qui marche sur la tête. Le « vivre ensemble » mis à mal dans nos contrées tempérées revit en quelque sorte dès que les touristes arrivent sous les cocotiers, donc sous les tropiques, pas toujours si tristes. Mais les cocotiers, même un peu pourris, continuent à faire rêver nos modernes voyagés qui plus souvent circulent que voyagent. Ces touristes du xxie siècle sont prêts à tout pour obtenir leur part de paradis, artificiels s’il le faut. Via le voyage, les Suds émergent auprès des décideurs et consommateurs des Nords. Le voyage est ainsi, aussi, une manière de repenser non seulement l’ordre économique dominant, mais surtout la vie, le monde, la politique. La première phrase de mon livre Désirs d’ailleurs résume les enjeux d’une philosophie du voyage qui, à mon sens, doit rester centrée sur l’apprentissage à la fois de la vie et de la liberté : « Le voyage commence là où s’arrêtent nos certitudes. » Facile à dire, plus difficile à vivre.

Caroline Bartal

Repenser le voyage

Réceptacle de nos imaginaires, le voyage est une heureuse fabrique de mélanges, un appel à la production d’échanges, et s’il n’encourage ni échange ni mélange alors il se résume à un vulgaire déplacement. Relier un point A à un point B relève de la circulation et non du voyage et du tourisme. Certes, nos repères tendent ces derniers temps à se brouiller. La difficulté pour certains voyageurs à voir le temps défiler et d’abord être consacré à l’espace témoigne du brouillage des cartes.

Notre époque, avec ses tsars et ses stars, expulse les « gens du voyage », ainsi bien mal nommés par nos propres soins, car l’expression renvoie justement – si joliment – à la mystique de la route et du nomadisme. Si, pourvu de ce réservoir de rêves de liberté, le terme plaît aux Européens, la réalité du terrain ne survit pas à la magie des mots, et très clairement elle ne leur plaît pas. Beaucoup de mépris contre l’incompréhensible, et pas mal de jalousie aussi, se cachent derrière ce refus de l’altérité à domicile. En même temps, nos contemporains découvrent les bouchons sur la route des vacances, chacun souhaitant profiter de sa part d’ailleurs au moment des congés mal payés, mais bien mérités. En effet, nombre de ces clients des agences de voyages partent occuper les moindres recoins de plages – nationales ou étrangères – le temps des festivités estivales : des sit-in balnéaires au mieux ludiques, mais jamais politiques. Ils se déplacent bien plus qu’ils ne voyagent, mais la duperie fonctionne à merveille, le personnel de l’agence veille avec une bonne conscience professionnelle à ne pas dévoiler l’entourloupe ; à aucun moment, il n’oubliera de traiter ces déplacés, sorte de modernes réfugiés du travail placés en camps de vacances, de voyageurs voire même d’aventuriers.

Autre exemple, autre lieu : sur le tarmac de l’aéroport de Paris-Roissy ou de Bamako, un jeune touriste français militant bio-écolo-solidaire, spécialement venu au Mali pour soutenir un projet associatif et visiter la campagne avec le souhait de partager quelques tranches de vie villageoise auprès des vieux sages de la communauté, croise du regard un père de famille malienne les mains menottées en état, comme on dit, de « reconduite aux frontières », pour manque de documents officiels. On nous explique sans rire qu’il s’agit d’une « mesure d’éloignement » et non d’une expulsion.

De tout temps et en tout lieu, les indésirables ont toujours été soigneusement « éloignés » au-delà des marges de la cité, de la civilisation, bref des frontières de l’acceptable pour le bien-pensant domestiqué.

Reste un livret culte en forme de Graal : nul doute que le petit livre le plus lu, le plus prisé, le plus cher, le plus demandé aussi. Ce n’est plus comme autrefois un petit livre rouge, ou une bible ou un coran à la mode, ou encore un manuel de secourisme ou des castors juniors, non, c’est le passeport. S’il est un best-seller qui s’ignore, c’est bien celui-ci. Si sa lecture, au demeurant, n’est pas forcément indispensable ni même passionnante, sa supervision et son contrôle, eux, le sont. Voyager sans papiers est devenu aujourd’hui plus difficile que de marcher dans la rue ou prendre le métro sans vêtements. Drôles d’échantillons de notre civilisation actuelle, à l’heure où lien social ne rime plus forcément avec réseaux sociaux. En effet, notre monde pressé sinon oppressé cultive à foison les réseaux sociaux, mais tous les Facebook en ligne ne sont jamais rien d’autre que des livres sans visages dont la mobilité virtuelle n’a d’égal que le reflet de l’immobilisme intellectuel ambiant. La communication a tué la rencontre et les « 500 millions d’amis » que votre profil envisagera, dévisagera, bref, croisera sur la toile sont autant d’ennemis potentiels, encombrants, capables du jour au lendemain de vous priver d’une illusoire liberté, voire de vous priver de la liberté tout court. Peut-être faudrait-il demain ce type de clash pour que la grand-route puisse à nouveau primer sur le grand écran. Grand Dehors vs Grand Dedans.

Le voyage comme voie sacrée

La route suit les contours sinueux d’une voie toujours en gestation, en train d’être tracée, écrite, parcourue ; tandis que l’écran, plat comme il se doit, annonce la morne plaine d’une vie sans piment, une vie dont on aurait retranché les derniers morceaux de choix pour ne conserver que les aspects confortables et sécurisés promis par la marchandisation. Si la déroute se situe au cœur de l’entreprise buissonnière que recèle l’épreuve de la route, la routine, elle, occupe le quotidien de l’internaute rivé sur son docile écran, vissé sur sa chaise presque électrique et bien sûr, abonné à Canal+ autant que chez le psy du coin. Dans un univers aseptisé où la moindre prise de risque relève d’un rare courage, la liberté de voyager n’est pas (ou plus) donnée à tout le monde. Non pas, car le libre voyageur serait un être exceptionnel, loin de là, mais parce que le devenir renvoie au parcours du combattant pour sa propre émancipation. Et là, les candidats au voyage se font beaucoup plus discrets : autrement dit, engager la conversation avec le cousin berbère de l’épicier marocain du coin de la rue est plus perturbateur que de postuler pour participer à une énième édition d’une émission télévisée plus ou moins avilissante, aux relents parfois racistes évidents, comme Pékin-Express ou Bienvenue dans ma tribu. Le voyageur et son ombre disait Nietzsche… bien avant l’avènement de la télévision et même des loisirs.

Le voyage n’est rien sans la rencontre « authentique » qu’il est présumé produire et, du coup, notre badaud en débat sur la vie des Berbères à deux pas de chez lui, fait dans sa tête et dans son cœur bien plus de kilomètres que le triste sire qui ne rêve que de passer dans ce qui n’était jadis et reste au final qu’un vulgaire tube cathodique. Le voyage est un prétexte, un texte au mot près, un voyage avant la lettre aussi, un désir de fuite pour mieux avancer, donc aussi revenir, un acte plus physique que littéraire pour trouver un sens à son existence, une raison de vivre et ne plus seulement survivre. Des pensées aux actes, le pas n’est pas évident et il est tellement facile de s’en remettre aux marchands officiels de rêves exotiques – déléguer, c’est toujours léguer – un peu comme dans le domaine religieux tant de nos contemporains accordent leur bénédiction aux gestionnaires patentés du sacré autrefois si bien décryptés par Max Weber. Le sacré est d’ailleurs rarement distant de l’acte sinon de l’art du voyage.

Partir pour mieux revenir

Le désir d’arriver ici des touristes étrangers modère, voire ôte à nos contemporains le désir de partir ailleurs : n’est-ce pas la preuve qu’on est d’abord bien chez soi ? Pourquoi s’obstiner à vérifier si la vie est plus belle chez les autres sinon à vouloir se rassurer ? Mais rester, c’est aussi une manière de se rassurer, c’est valider le fait de ne pas (se) découvrir, jouer la carte de la sécurité plutôt que celle du risque. Revenir aux valeurs sinon sûres du moins de la sûreté. Se jeter sur la route revient à semer le doute chez soi et même à douter du chez-soi. Voyager c’est chercher, consciemment ou non, des réponses ailleurs et auprès des autres : la traîtrise, la marginalité, la subversion, la rébellion contre l’ordre établi sont déjà sur les lèvres des sédentaires qui jugent avec précipitation le mouton noir qui s’en va. Accusé de ne pas penser aux autres – alors qu’il espère les rencontrer en chemin – et d’oublier ses obligations envers le patron, l’État, l’église, la famille, etc., ce (re)preneur de libertés jusque-là confisquées n’en fait qu’à sa tête. Il risque fort d’être davantage perçu par son entourage comme un ego-voyageur gêneur qu’un écotouriste sympathique.

D’après le philosophe Thierry Tahon, nous goûtons aujourd’hui en voyage, « les délices d’une liberté retrouvée, et si nous hésitons à rentrer, c’est bien parce que nous comprenons que la reprise d’une vie normale équivaut à abandonner cette liberté ». Le retour en effet n’est jamais simple, la « réalité » (supposée) redevient rapidement liberticide, sans compter que presque tout le monde enviera la liberté temporaire de celle ou celui qui a osé braver le « Grand Système » – pour reprendre le terme et titre d’un ouvrage de Georges Balandier – en grande partie régi par la servitude volontaire trop facilement consentante de nos concitoyens. À force d’être endormis ou dopés au consumérisme anabolisant, ces derniers ne sont plus en capacité de se lever pour marcher à contre-courant : c’est pourtant en marchant et en se bougeant – en voyageant – qu’on peut être debout et par conséquent refuser de vivre à genoux.

Si certains périples touristiques peuvent l’être, les voyages sont rarement uniformes, ils sont par essence multiples, ils n’ont que faire de l’Un et ne dérivent que vers le Divers. Le voyage n’est-il pas avant tout une superbe fabrique de rêves où s’ébauchent en permanence des plans sur la comète et des folies à faire ou à refaire ? Cette fabrique artisanale qui mêle passion et imaginaire se voit présentement transformée ou reconvertie, sous les coups de butoir du libéralisme économique, en industrie rationnelle du tourisme et des loisirs programmés. Mais le voyage continue de représenter, dans nos sociétés de privilégiés et modelées autour de la notion de travail, une parenthèse, une pause, en fait une respiration dont nous avons énormément besoin, au risque d’étouffer sous le poids de contraintes sans cesse accumulées. Véritable expérience qui sort de l’ordinaire et bouleverse nos habitudes, événement parfois propice à nous plonger dans des histoires et des aventures inconnues, le voyage et dans une moindre mesure le tourisme invitent voire incitent à rompre avec l’épuisante monotonie de nos modes de vie usés. Pour certains, c’est sûr, le voyage représente l’ultime recours pour éviter le suicide. Pour d’autres, beaucoup plus nombreux, il n’est que l’antidote – avec un effet placebo indéniable – pour ne pas déprimer chaque matin de chaque jour de l’année qui passe. Le simple fait de partir, même le temps des vacances, est donc souvent un geste thérapeutique que l’on s’accorde, un acte de foi aussi pour reprendre foi en soi. Rien que pour ces derniers points, la sécurité sociale devrait méditer sur le bien-fondé de rémunérer les valides, mais déjà potentiels patients en les mettant sur les routes plutôt que sous médicaments. N’est-il pas étonnant d’observer la joie de vivre des peuples roms, ces « gens du voyage » tellement sédentaires, et cependant pourchassés, traqués, battus et expulsés à tous les carrefours des grands chemins ? Les gouvernements européens devraient consulter et embaucher des Roms, et d’autres nomades, pour aider les Européens à retrouver le bon sens près de chez eux, le bon moral loin de la morale nauséabonde, bref le goût de vivre y compris sous les contraintes ou les crises ; au lieu de cela, nos dirigeants arcboutés derrière l’euro-forteresse vont les lister, les ficher et les fliquer, comme le montre le récent listing dit « MENS » – pour « minorités ethniques non sédentarisés » –, bref tout un programme aux relents pour le moins discutables, véritable appel du pied pour une France frileuse et bleu marine, et dont la dimension humaine m’échappe sans doute encore…

Caroline Bartal

Pour des voyages pluriels facteurs de diversité

Sous toutes ses formes, belles, rebelles et plurielles, le voyage recèle décidément d’une source inépuisable de bonheur sur laquelle nos contemporains devraient se pencher s’ils ne veulent pas trop vite tomber de haut. Il demeure que pour l’heure, les voyageurs désorientés, à l’instar des « marins perdus » de Jean-Claude Izzo, tout comme ceux au long cours dans le sillage de feu Bernard Giraudeau, forment des passagers de plus en plus déboussolés dont le désarroi n’a rien à envier à certains voyageurs clandestins, aux destins multiples, qu’ils croisent sur les ports ou en rade, souvent échoués sur des plages sablonneuses ou accrochés sur des bouées de sauvetage.

Si comme on dit « le voyage forme la jeunesse », on estime également que la conquête de l’ailleurs ne peut faire l’économie de la quête de soi. La quête vaut plus que la conquête, on peut donc aussi – et c’est une bonne option – rester chez soi : car s’en aller (voir ailleurs) ou encore s’expatrier (quitter son père et sa patrie) n’est pas une obligation, mais un choix, un désir, un besoin, voire une fuite ou une stratégie. En se frottant au monde, tout le monde finalement se forme, se reforme, et hélas parfois aussi se déforme, tout au long de la vie. Les marins et les religieuses l’ont bien compris : pour se dévoiler, en effet, rien de mieux que de prendre les voiles. On largue les amarres pour passer un cap. Un cap que l’on souhaite bien sûr de bonne espérance. Le voyage a toujours été un rite. On ne revient pas indemnes d’un trip qu’il ait été bon, moyen ou mauvais. Justement, d’aucuns se déforment ainsi par son usage ou intermédiaire, et la rencontre avec soi-même aussi peut s’avérer désastreuse. L’usage du voyage fait alors place à l’usure du monde, d’un monde qui n’est pas ou plus à l’image que l’on s’est donnée du voyage. La faute en revient à la vanité, mais également à l’exotisme… et à nos rêves d’enfant et autres fantasmes coloniaux ou néocoloniaux, relayés par une littérature trop sûre de ses origines, des Kipling d’antan aux néo-aventuriers du moment, mais aussi de Marco Polo à Tintin…

Cela dit, l’expérience du voyage nous ouvre non seulement l’horizon, mais elle élargit également le champ des possibles. Elle cultive ce champ en l’irriguant à la fois autrement et autre part. Elle remet en cause nos modes de penser, d’être et de faire. Elle nous invite à défaire bien plus qu’à faire, pour demain refaire. Elle est un formidable laboratoire pour initier d’autres voies : écologiques, philosophiques, spirituelles, économiques, politiques aussi. Mais tout périple entrepris est d’abord un voyage au bout de soi. D’une part, que la destination choisie soit le bistro du coin ou le mont Fuji au Japon, le voyage extérieur cache bien mal le voyage intérieur qui le sous-tend ; d’autre part, et en dépit des discours convenus propres à l’industrie touristique, ce n’est pas le Lointain qui nous fascine, mais l’Ailleurs. Le premier n’est généralement qu’un prétexte pour mieux atteindre le second qui, au demeurant, peut s’avérer très proche. Si le lointain s’invite en effet à notre table et dans notre rue, l’ailleurs, lui, continue à fasciner et à intriguer, même s’il se trouve également juste autour de nous, ici et maintenant. Ailleurs est ici et inversement.

Écriture et voyage, pour mieux vivre la rencontre

Tout voyage, en tant qu’expérience non ordinaire – qui peut même virer à l’aventure extraordinaire – est une riche tranche de vie. Il suffit de voir la littérature prolixe des récits de voyage qui encombre les étagères de certaines librairies ou maisonnées. Des journaux, des récits et aujourd’hui des blogs qui tentent de poursuivre par la graphie l’aventure du terrain. Si l’ego est au centre de ce processus, véritable rituel qui donne sens aux tribulations saisonnières, le fait de raconter « son » voyage participe grandement à perpétuer l’esprit du voyage dans un quotidien (re)banalisé. Les écrivains-voyageurs, en herbe ou confirmés, sont-ils d’abord des voyageurs ou d’abord des écrivains ? On se souvient de la fameuse phrase de Nicolas Bouvier, orfèvre en la matière : « On a souvent plus de profit à lire les voyageurs qui écrivent que les écrivains qui voyagent. » Le débat, récurrent, n’est toujours pas tranché, les uns et les autres campent sur leur position comme ils camperaient au bas d’un volcan à conquérir. Qu’il se lance dans l’écriture ou tombe dans l’aventure, un voyageur se veut avant tout soucieux de ne pas réduire sa condition mobile au seul état d’un voyagé. S’il n’aime pas les bornes, le voyageur peut cependant être un être borné, il trace parfois sa route comme un guide suit son itinéraire balisé, voire comme un garde champêtre clôture un terrain. L’obsession du but néglige l’intérêt pourtant essentiel du chemin. Pourtant, c’est en se déroutant qu’on retrouve le bon sens, c’est grâce à la mésaventure que l’aventure garde toute sa puissance, et c’est aussi en prenant des risques que l’on mesure les ennuis évités. Heureusement donc, le voyage illumine plus souvent qu’il aveugle. Il éclaire le chemin de vie de ceux qui jusque-là ne pataugeaient que sur des chemins de croix. Ce voyage-là, formateur, déforme avec bonheur notre regard sur l’Autre et l’Ailleurs, un regard trop domestiqué par notre société (celle des dominants) et notre histoire (celle des vainqueurs). Partir n’est pas forcément fuir, mais refuser de se laisser instrumentaliser par un discours prémâché, rigide, unilatéral, national, universel même. Partir c’est d’abord se préparer à relativiser ce que l’on pensait connaître, voir avec d’autres yeux, ça voir pour ensuite mieux savoir… Revenir aussi plus aguerri, à la fois plus armé et plus tolérant. Même si la période était bien différente, au début du xxe siècle, Élie Faure écrivait : « Je sais pourquoi je suis parti. Pour revenir. C’est là le plus sérieux entre tous les motifs qui nous contraignent à quitter ce que nous aimons. » Avec la mondialisation, bien plus encore qu’à l’époque – pas si Belle que ça d’ailleurs – d’Élie Faure, l’univers du voyage s’est transformé au point de partir désormais toujours plus pour mieux revenir, ou encore de rester « connecté » jour et nuit au risque d’être davantage chez soi – enfermé dans une prison mentale ou identitaire – même lorsqu’on se trouve au cœur de Bornéo ou du « 9-3 », bref en pleine forêt vierge ou jungle urbaine. C’est là aussi, précisément, que le voyage exige et révèle un salutaire lâcher-prise. Un basculement apparaît soudain, souvent décisif et riche d’enseignements : un choc traumatique et/ou thérapeutique qui permet d’avancer sur sa propre voie, et en direction des autres.

Les adeptes d’un voyage a-touristique – à l’instar des nomades traqués de partout – vivent l’espace du monde plus qu’ils ne l’occupent. L’espace décide souvent du mode de vie. Et même dans l’ère des mobilités, l’habiter permet de mieux le connaître et l’accepter que le circuler. Un voyage qui ne serait plus que déplacement n’intéresserait plus que les « 3 M » qui ont tant saccagé la planète au fil des siècles passés : Missionnaires, Militaires, Marchands… On ne voyage plus en 2010 comme en 1850, en 1950 ou même en 1990 : l’ère du numérique, la révolution informatique et celle des transports ont modifié la donne.

Les Bouvier, Chatwin ou London, et autres Kerouac, Theroux ou David-Néel, mais aussi Malaurie ou Lévi-Strauss, ne feraient guère le même usage du monde qu’à leur époque respective. L’anatomie de l’errance tout comme l’appel de la forêt – le sort des Bushmen en Afrique, des Zo’é au Brésil, des Jarawa en Inde, des Roms en Europe, des sans-papiers et des réfugiés de partout, en atteste avec dégoût dans les moindres recoins de la terre, cette terre de plus en plus confisquée par les puissants – illustrent un mode d’être et de penser en désuétude, en voie de disparition en raison du manque de combattants, à force d’être battu et combattu par l’idéologie dominante : celle du progrès, de la croissance, du développement, bref de l’économisme destructeur. Les tristes tropiques ne l’ont certainement jamais autant été : tristes, certes, mais surtout en état d’extinction pour certaines populations et contrées. Tropiques tous atteints d’un cancer qui ronge le local avant de déranger le global, où dans l’indifférence ambiante le tragique côtoie la tragédie en permanence.

Dans ce contexte de délitement social général où l’homme (re)devient un loup pour l’homme, le voyage s’érige en fuite, en évasion, en territoire mobile de refuge. On part pour se réfugier, le Tchétchène poursuivi par la milice de Poutine tout comme l’employé bien français de France Télécom qui rejoint son hôtel-club en Tunisie le temps compté des vacances. Chacun, à sa manière, tente de survivre. À se demander pourquoi venir au monde dans le seul but de ne pas le quitter trop tôt ? À peine né, il s’agit déjà de lutter contre un système qui ne tourne pas rond, d’œuvrer au mieux pour ne pas laisser que des traces de vide d’un passage trop bref sur la planète Terre. Sous les griefs des rapaces de la mondialisation libérale, cette lutte pour le seul droit d’exister se complique comme peuvent en témoigner, dramatiquement, les bébés albanais conçus pour servir l’industrie mondiale du sexe, ou plus souvent les enfants de bas âge kurdes, chinois, maliens ou sénégalais, sans oublier ces Roms qui ont le tort de ne pas avoir de territoire national ou d’origine clairement définie, et, pire, qui n’en souhaitent même pas. On a oublié ces derniers temps les travaux pionniers d’un Gilles Deleuze ou d’un Pierre Clastres, pourtant la déterritorialisation tout comme les sociétés sans État ne sont pas des idées dépassées ou du passé, elles sont en train d’irriguer les nouveaux espaces de demain, et parfois les terrains de jeux exotiques des touristes en quête de mieux-vivre.

Pour le Slow Travel, contre le Fast Trip

Lenteur, respect, écologie et décroissance s’imposent « naturellement » à celle ou à celui attentif à se laisser guider par le bon sens : celui d’un voyage à la fois vert et ouvert. C’est d’ailleurs en direction de l’Orient, avec ses spiritualités et ses trop fameux mystères insondables, que les touristes vont souvent chercher à s’orienter autrement. Redonner un sens à leur vie, à leurs marches nomades sur place et à leurs démarches politiques de retour chez eux. Tout voyage véritable est d’abord un voyage intime et intérieur. Un réel dépouillement et des formes de simplicité volontaire sont indispensables pour espérer accéder à l’essentiel. Se dépouiller pour s’alléger, mais aussi pour ne pas se faire dépouiller… Marcher est certainement la meilleure option pour atteindre cet état de lévitation et d’apaisement, de recueillement et de retour à soi également. Dans un essai philosophique consacré à la marche, Frédéric Gros souligne que celle-ci n’est pas un sport et que marcher, avant tout, « c’est être dehors ». Dans tous les sens du terme. Surtout, à pied ou non, il s’agit de préférer l’essentiel à l’urgence et l’être à l’avoir ou au paraître, de rechercher l’équilibre à la place du contrôle.

À une période où le zapping est érigé en modèle de survie sinon de vertu, le voyage – et non le tourisme, n’en déplaise aux chercheurs patentés qui occupent l’espace de la recherche géographique et tellement sensibles aux sirènes du libéralisme touristique – apparaît comme une des dernières opportunités où l’on peut donner rendez-vous aux autres comme avec soi-même. En ce sens, le voyage est l’antidote par excellence face à la déshumanisation, le mercantilisme ou encore la plongée dans le tout virtuel qui accaparent les sédentaires de partout. En dépit d’une mode – forcément saisonnière – qui voue à l’éthique toutes les vertus, on perçoit que dans le vaste secteur des mobilités de loisir, surtout lorsque l’on parle de masses et de plages, une forte persistance des « tiques » d’un tourisme qu’on voudrait plus éthique, à l’instar du capitalisme vert et de son greenwashing très tendance. Éthique et toc en quelque sorte.

Ici ou là, le voyage représente une manière radicale, mais constructive – sans oublier qu’avant de construire, il importe de déconstruire – de repenser la vie, la planète, la politique. La décroissance, avec l’autonomie et le nomadisme (et donc a fortiori l’autonomie), ont des choses à échanger comme à mélanger avec le voyage. Des fruits de ces interactions et branchements naitront d’autres formes de mobilités, alternatives et novatrices, pour lesquelles la préservation des environnements humains, culturels et naturels sera respectée et valorisée… bien davantage qu’à travers les discours arrangés des voyagistes et autres instances touristiques officielles. Mais il faudra du courage politique : une denrée rare en cette époque de mauvais temps… Même si un réel réchauffement climatique dans le domaine politique n’est plus totalement à exclure. Dans l’attente, de nouveaux migrants-voyageurs d’un nouveau type surgissent : exilés politiques, migrants économiques, rescapés climatiques, réfugiés nucléaires, etc. Il n’est pas étonnant, dans ce contexte inédit, que les derniers touristes privilégiés se mettent en quête d’îles luxueuses retirées du monde (mais elles se font rares) et s’orientent vers des « produits » originaux où le terme élite conserve tout son sens : week-end ski à Dubaï ou, mieux, tourisme spatial pour aller observer la terre de loin… N’est-ce pas là un aveu confondant que sur la planète bleue l’avenir s’avère morose ? Et pour le migrant démuni de tout comme pour le touriste nanti capable de tout, l’herbe est toujours plus verte chez le voisin. Sauf que pour les deux le « voisin » n’est pas le même…

Plus terre-à-terre, le voyage est-il alors en sursis sur une planète infestée de réseaux dits (un peu vite) sociaux, mais également vouée pour une grande part à une entreprise de disneylandisation sans précédent ? Uniformisation et mondialisation opèrent toutes deux une rude bataille sur les littoraux et les sites culturels du monde, parfois sans même convier à cette lutte les autochtones encouragés à rester à leur place. Ou dans leur rôle de figurant, hélas plus passifs qu’actifs. Le tourisme, en tant qu’activité temporaire ou saisonnière de loisirs, a réintégré dans vos vies livrées au monde du travail, des espaces de jeu, de rêve, de retour à l’enfance, mais aussi d’images de guerre. Le tourisme a longtemps été perçu – et continue de l’être – comme une délivrance momentanée. Se libérer un temps du boulot, c’était partir un moment à la plage, profiter de la famille enfin réunie et non plus des collègues et du patron. Dans ce sens, l’industrie du souvenir permettait de prolonger les vacances une fois de retour à l’usine ou dans l’entreprise. De même, le fait de revenir bronzé sur son lieu de travail ou dans une réunion de famille ou de bistro attestait efficacement du déplacement vacancier en général estival. Et la peau bronzée opérait comme un tatouage, comme un souvenir (assez) durable fixé sur la peau. Au fil du temps et de l’augmentation des congés payés, le culte du corps sera progressivement remplacé par une véritable culture du corps. L’histoire de mobilités, quant à elle, est le reflet du rapport que nous entretenons avec le monde, avec les autres comme avec nous-mêmes. Le double fantasme aujourd’hui très en vogue en Occident consiste à être à la fois touriste chez soi et autochtone chez l’autre. Un don d’ubiquité difficile à réaliser quand il ne faut pas oublier de vivre.

Pour terminer et poursuivre la réflexion ici entamée sur le sens de nos pérégrinations saisonnières, méditons ces mots de Bernard Giraudeau qui nous rappellent à l’essentiel : « Un voyage est un tremplin à l’imaginaire qui nourrit chacun de nous, et propose non seulement l’inattendu des autres, mais aussi de soi-même. » Un Soi qui gagne toujours à devenir autre, mais jamais à devenir l’Autre. Se fondre sans se confondre.