Psychomotricien depuis bientôt huit ans, je suis en passe de boucler mon parcours au sein de la Formation à Partir de la Pratique (FPP1). Afin de parfaire ce parcours, j’effectue un stage qui durera toute l’année universitaire, à raison de deux demi-journées par semaine, les mardis après-midi et vendredi matin.

Pendant la majeure partie de la semaine, je suis porteur d’une identité professionnelle dans laquelle j’ai mes repères, qui me va comme un gant (bientôt trop petit ?), qui me colle à la peau, dans l’espace de laquelle je m’y déplacerais les yeux fermés tellement elle m’est devenue familière.

Tous les mardis midi je quitte mon lieu de travail, le Centre Médico-Psychologique (consultations de Psychiatrie Infantile), je prends ma voiture ; j’ai une heure pour glisser dans l’espace de la duplication avant d’entendre, dans le Foyer de l’Enfance qui m’accueille en stage : « Voilà Olivier, le stagiaire Psycho. »

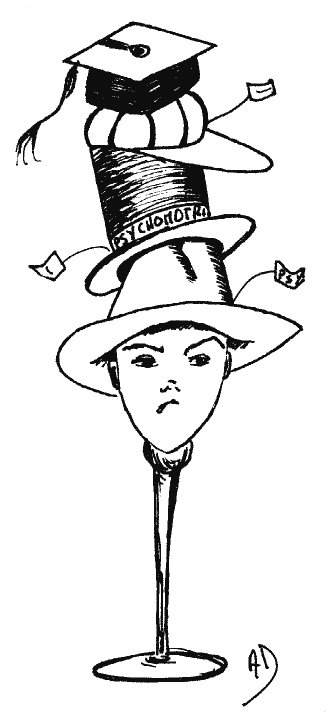

Cette phrase me duplique… Ces cinq mots m’amènent à ressentir cette inquiétante étrangeté qui apparaît lorsque le double montre le bout de son nez. Ne suis-je plus psychomotricien, celui-là même qui quittait son bureau une heure auparavant ? Olivier le psychomotricien, ou bien Olivier le futur psychologue ?

Les rôles et fonctions sont si bien compartimentés dans les milieux du soin, tellement rattachés aux personnes, que je me sens psychomotricien nuit et jour, sept jours sur sept, tous les jours de l’année. Lorsque, tout à coup, j’entends de la part de l’autre que je ne suis plus ce que je suis (alors que je me sens toujours ce que j’ai toujours été), je deviens, comme ce cher Goliadkine, « ceci et cela », et non ceci ou cela. Je suis à la fois psychomotricien et stagiaire psychologue. Ceci et cela, l’un et l’autre, si différents…

Cette sommation (ceci et cela) est pourtant le reflet d’une division affirmant notre destin d’être dédoublé entre l’image que nous avons de nous-même et celle que nous renvoie l’autre. Le double n’est pas alors la répétition du même, de l’identique, mais plutôt le résultat d’une double confrontation, celle de soi à soi et de l’autre à soi ; une bipartition, en quelque sorte, résultat de la dualité des représentations.

Lorsque, arrivé au Foyer, je me dirige vers le lieu de vie des enfants, que j’en ressors accompagné d’une petite tête blonde qui me suivra jusque dans le bureau du psychologue, qui suis-je ? Moi qui, tous les jours de la semaine, rentre dans un bureau, également accompagné d’autres têtes blondes, également en difficulté sous leur scalp ? Suis-je celui-ci ou celui-là ? Qui va mener l’entretien ? Un psychomotricien qui se recycle, ou un tout jeune « stagiaire psycho » qui a tout à apprendre ?

Aurélie Desme

Pour l’autre, enfant ou adulte (éducateurs ou même le psychologue qui m’encadre), il n’y a pas de doute, je suis bien ceci et non cela ; mais c’est justement parce que d’une part pour l’autre il n’y a pas de doute que je sois ceci (d’ailleurs pour l’autre, le cela n’existe pas), et que d’autre part, de mon point de vue initial, je suis cela (psychomotricien), que le résultat de ces deux certitudes entraîne une duplication. Je suis ceci et cela parce que pour l’autre je suis ceci (et je me reconnais dans ce que l’autre me connaît comme ceci), et, tout à la fois, je me connais comme cela. En mon for intérieur, ceci et cela coexistent simultanément. Qui devient le double, le pendant de l’autre ? Le psychomotricien ou le « stagiaire psycho. » ? Je ne sais si ces deux positions se clivent, se cliveront, doivent être clivées, entérinant une passagère mais véritable « dépersonnalisation socio-professionnelle », ou si un subtil mélange doit s’opérer, l’eau se mélangeant au vin, le sucré au salé, concoctant un breuvage où chacune des deux saveurs viendra souligner l’autre, sans prédominance ni compétition, dans un enrichissement réciproque. Ou peut-être le second terme viendra, à terme, remplacer le premier, « tout doucement, sans faire de bruit »…

Deviendrai-je autre, psychologue, sans m’en rendre compte, reléguant mon identité première à un pâle et lointain reflet, adoptant une nouvelle peau, une belle enveloppe toute neuve, dans un mouvement s’effectuant au sein d’une double articulation, où l’un cède la place à l’autre et vice versa ? L’identité « psychomotricien » cédera la place à ce qui n’était jusque-là que l’illusion du « psychologue », brillant et attirant reflet de ce qui n’est pas encore soi-même ; puis le « psychomotricien » deviendra lui-même un lointain reflet face à l’identité flambant neuve du « psychologue ». Une identité remplace l’autre, un reflet cède sa place à un autre reflet. Cela se passera-t-il comme ceci ou comme cela ?

Mais je m’égare, je me perds dans ces jeux de miroir, ces pièges à alouettes écervelées. Pour l’heure, le motif du double se rapproche de celui de la mue : je commence à ressentir les premiers craquements de mon ancienne peau, de ce contenant devenu trop étroit ou par trop inutile, et j’imagine quelle pourrait être la nouvelle peau, cette enveloppe qui permettra de contenir et mettre en route de nouveaux contenus (ou les anciens transformés).

Mais si j’écris ceci, plutôt que cela, c’est du point de vue d’un troisième terme, celui qui observe les deux premiers face-à-face, le « psychomotricien » face au « stagiaire psycho. ». Ce troisième terme, salvateur, celui qui écrit ce texte, celui qui observe la duplication quand se fait entendre « Tiens, voilà le stagiaire psycho. », permet de prendre du recul, d’observer à distance. Sans l’existence de ce troisième terme, l’espace psychique serait restreint et confiné dans l’espace du double, un espace dans lequel domine le double point de vue, dont l’existence même annule le rapport entre le dedans et le dehors (car ils s’équivalent). Un espace clos sur lui-même, en quelque sorte.

C’est grâce à l’existence de ce troisième terme que la réflexion devient possible, c’est par l’existence de ce troisième terme que la sortie de l’espace du double semble concevable. Un troisième terme issu d’une nouvelle division. Le moi serait-il tripartite ou scissipare à l’infini ? Cette tripartition est-elle le résultat de la répétition du même, de l’identique, ou, comme le dit Rosset, le double n’est qu’une illusion, le double n’est pas la répétition du même ? « Cela veut dire que tout ce qui est est un et qu’il n’y a pas de double de l’unique : qu’il faut donc se résoudre, toute autre option étant exclue, à être “particulier”, ou à n’être pas. » Le soi doit se suffire, l’original se passe de toute image, on ne se refait pas. Ouf, sauvé…

À tous les doubles qui se refléteront dans ces lignes, à ceux-ci, à ceux-là.