Les pathologies de la vieillesse sont souvent associées à la démence et on peut se poser la question de la place de la personne âgée en psychiatrie, d’autant plus qu’il s’agit pour la majeure partie d’entre eux, d’un premier contact avec cet « univers ».

En effet, dans notre unité de géronto-psychiatrie, nous accueillons des personnes sans antécédents psychiatriques, qui ont toujours été considérées comme normales par leur entourage, ont eu une vie de famille, un travail, ont su faire preuve d’adaptation face à des événements traumatiques (guerres, pertes familiales précoces, placements…).

Ces patients ont tenu le coup jusqu’à ce qu’une nouvelle épreuve, à priori moins douloureuse, les fasse s’effondrer. Nous assistons alors à d’authentiques décompensations, parfois sur un mode psychotique (délires, hallucinations…) rendant délicate la question du diagnostic. Les troubles cognitifs ne concernent qu’une partie des sujets âgés hospitalisés et sont toujours associés à d’autres symptômes.

La vieillesse peut-elle être considérée comme un traumatisme tardif susceptible de toucher tout individu ou a-t-elle un rapport avec des traumatismes anciens refoulés ?

Comme le souligne Jean Guillaumin (1982), il existe des traces archaïques d’expériences traumatiques dans toutes les personnalités, même les plus « normales ». Il y aurait en somme un stockage d’un excès ancien d’excitation ; le moi n’ayant pas trouvé le moyen de traiter cette excitation, la maintiendrait à l’état brut, sous forme d’un réservoir énergétique. Tout se passe alors assez bien tant que l’équilibre est maintenu entre les investissements narcissiques et les investissements objectaux. Mais cet équilibre est remis en question lors de la sénescence au profit des investissements narcissiques.

La crise de la sénescence a été considérée par Jean Bergeret (1982) comme la « deuxième crise d’adolescence » car elle soumet l’individu à des remaniements psychiques considérables.

Mais rappelons que la sénescence n’est pas une maladie, ainsi que l’adolescence. Il s’agit seulement d’une étape à traverser, étape marquée de souffrance et de deuils à faire afin d’acquérir une maturation nécessaire pour aborder cette dernière période de la vie.

Les soignants en géronto-psychiatrie sont confrontés à des images identificatoires insoutenables. Il est plus rassurant de penser que les effets du vieillissement ont plus d’impact sur certaines personnalités, sur certaines structures, telles que les états-limites par exemple et que l’hospitalisation en psychiatrie ne concerne qu’une catégorie de personnes âgées.

Dans un aller-retour entre le vécu des patients et celui des soignants, nous allons essayer de repérer :

- les mécanismes psychiques en jeu dans le vieillissement,

- leur répercussion sur les soignants,

- la place des groupes dans le dispositif de soins.

Les enjeux du vieillissement

La vieillesse interroge toutes les assises qui permettent à l’individu de constituer son identité :

- son corps

- sa relation à l’autre

- sa relation au groupe social.

Claude Balier (1979) ramène l’ensemble des problématiques du vieillissement à un enjeu narcissique, enjeu d’identité et d’estime de soi.

À cela s’ajoute l’idée de la mort qui mobilise une angoisse spécifique comme le souligne L. Ploton (1981) et renvoie chacun à ses problématiques de deuil, de séparation, de perte d’objet réel ou fantasmatique.

Avant de revenir aux différents auteurs qui ont théorisé sur la problématique du vieillissement, nous nous proposons de partir du vécu des patients, de ce qu’ils expriment au sein d’un dispositif mis en place dans notre service, chaque vendredi matin : la réunion soignants-soignés.

Cette réunion rassemble dans le grand salon tous les patients hospitalisés et ceux accueillis en hôpital de jour ainsi que les différentes catégories professionnelles, y compris les agents de service (au total une trentaine de personnes en moyenne).

À partir de plaintes concernant l’absence de sonnette auprès des lits, l’impossibilité de s’enfermer dans leur chambre ou dans les douches, la disparition du linge, les patients évoquent leur confrontation à la perte : perte de l’intimité, perte des objets personnels qui renvoient aux différentes pertes affectives, perte de communication, perte d’autonomie. Ils questionnent leurs libertés à l’hôpital, remettent en cause l’hospitalisation sous contrainte, expriment souvent leur colère contre les mesures de tutelle.

Ils interrogent le lien avec l’extérieur : les visites des familles, les permissions…

Suite à une panne d’électricité survenue la veille, ils évoquent leur sentiment d’insécurité la nuit, leurs angoisses de mort.

La question de leur identité est toujours en arrière-fond avec la peur de ne pas être vu, reconnu, entendu, cette peur s’exprime à travers la demande d’avoir leur nom sur la porte. En retour, ils attendent des soignants qu’ils affirment leur identité par des badges et aussi des explications sur leur fonction : qui est qui et qui fait quoi ?

Face aux pertes évoquées, ils attendent une protection absolue de la part des soignants, ils convoquent l’image d’une mère venant combler tous leurs besoins, de façon quasi instantanée.

La relation avec les soignants est un thème récurrent. En effet, les patients expriment le besoin de les repérer, de sentir leur présence, ils disent leur difficulté à nouer une relation avec des intérimaires.

Les soignants et les médecins sont souvent vécus comme tout-puissants. Les patients évoquent leur autorité, la sévérité de certains et dans le même temps en attendent tout.

Autre thème qui revient fréquemment, celui de l’hôpital psychiatrique : qu’est-ce qu’on y fait ? Pourquoi on y est ? Que peut-on en attendre ? Quelle est la représentation d’un soin à l’hôpital psychiatrique, qu’est-ce qu’un service de géronto-psychiatrie ?

La souffrance physique est plus facile à reconnaître que la souffrance psychique et ils ont du mal à imaginer ce qu’ils font là, confondant le service avec un nouveau lieu de vie.

La vieillesse est placée sous le signe de la perte mais, comme le rappelle Pierre Charazac (1998) « les pertes ne suffisent pas pour comprendre les tableaux pathologiques qu’on leur rattache. Pourquoi, en effet, un événement ou un déficit n’aura-t-il pas les mêmes répercussions d’une personne à une autre ? ».

Un deuil renvoie toujours à des deuils anciens, plus ou moins élaborés. L’acceptation des pertes subies dépend donc de la capacité du sujet à faire des deuils et à élaborer la position dépressive décrite par Mélanie Klein (1976).

La capacité à éprouver la position dépressive tout en conservant l’amour de soi permet au sujet de se défendre de façon adaptée contre l’expérience de la perte. Dans le cas contraire, les défenses prennent une forme pathologique : délires tardifs, excitation maniaque, agressivité, régressions, opposition passive et active, refus alimentaire… tout un festival de symptômes déployés sur la scène de la géronto-psychiatrie.

Étudiants de l’école Émile Cohl

La souffrance des soignants

Les pertes de la sénescence s’inscrivent donc sur un fond d’hémorragie narcissique qui va se contaminer au niveau des soignants.

En effet, les soignants du service s’expriment souvent sur le mode de la plainte, pour ne pas dire de la complainte. Certains auteurs ont fait la distinction entre la plainte et la complainte. Pour eux, la plainte concerne une demande précise, alors que la complainte est d’une tout autre nature. Nous avons tous en mémoire des patients dont les plaintes incessantes finissent par agacer et à décourager toute une équipe car aucune réponse ne peut les apaiser.

La complainte est une façon de communiquer l’incommunicable. L. Morasz (1999) écrit : « en théorie, la plainte relèverait plutôt d’une réponse concrète, précise et adaptée, tandis que la complainte demanderait à être écoutée et accompagnée. Formulée différemment, la plainte demanderait à être traitée et la complainte à être pensée. »

Le soignant par le biais de la plainte exprime ce qui fait « mal » ; il signale sa souffrance sans pouvoir en déceler son origine. L. Morasz invite à prendre en considération toute plainte car « tout symptôme fait souffrance et que toute souffrance génère une plainte ».

Face à la plainte des soignants, il est illusoire de répondre dans la réalité mais il convient de s’interroger sur la place et la fonction de la plainte pour eux. Le ressassement de la plainte a une fonction de protection narcissique du soignant qui cherche davantage à se faire entendre que comprendre.

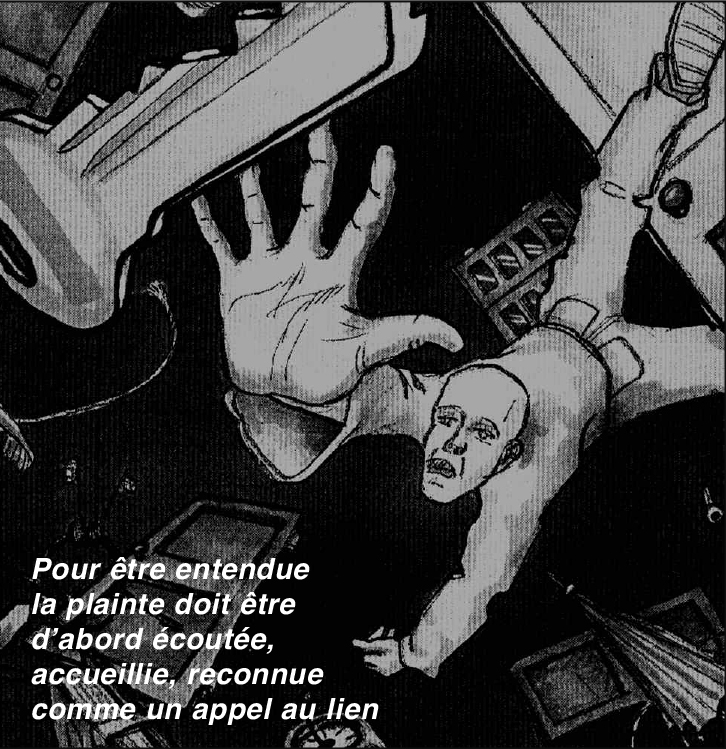

Pour être entendue la plainte doit être d’abord écoutée, accueillie, reconnue comme un appel au lien, au lien avec l’autre, celui qui peut entendre. La plainte sollicite l’autre à l’endroit de sa reconnaissance et pas seulement de ses connaissances. Il s’agit d’être là, face à eux et à leur souffrance.

Mais que s’agit-il d’accueillir à travers ces plaintes incessantes ? La plainte s’exprime souvent au moment de la pause-café, après le temps des toilettes du matin.

Ce temps de prise en charge est un moment difficile pour l’équipe qui accentue le clivage entre les professionnels chargés des soins corporels (infirmiers, aides-soignants) et les autres (médecin, psychiatre, psychologue).

Que nous disent les soignants à travers cette plainte ? Ils nous font savoir que nous ne partagerons jamais avec eux cette souffrance puisque nous, nous n’y sommes pas directement confrontés.

Chaque matin, ils vont partager l’intimité des patients, souvent les contraindre à se lever, se laver, s’habiller, déjeuner. Le corps de la personne âgé va être exposé, dévêtu, lavé, regardé, être l’objet de la rencontre, en lieu et place des mots.

À la vision quotidienne des corps déchus s’ajoutent l’incontinence, les matières fécales déposées ci et là, exposées ou cachées, les troubles du comportement, la violence parfois des patients au moment des toilettes.

La colère et l’agressivité font partie des éprouvés quotidiens des soignants.

Mais comment supporter ce sentiment d’agressivité sans culpabilité ? Comment en vouloir à ceux qui ont déjà tout perdu et dont le temps est compté ? La pratique géronto-psychiatrique confronte les soignants à des images parentales déchues et inverse les rôles parents-enfants. L’enfant de jadis devient alors celui dont va dépendre le vieillard, au grand risque de voir apparaître le désir ou la peur du désir de faire mal au patient âgé.

La confrontation aux différentes pertes liées au vieillissement, y compris la perte de mémoire des patients déficitaires, constitue une blessure narcissique quotidienne pour les soignants en gérontopsychiatrie, et interroge à son tour leurs assises identitaires.

Une infirmière du service exprime ainsi son désarroi : « Est-on soignant quand on passe son temps à ranger des placards, à chercher la veste ou les lunettes de Mme C, retrouvées dans la chambre d’une autre ? »

Autant d’attaques de l’idéal soignant : soulager, guérir, empêcher de mourir. À cela s’ajoute l’idéal de chacun face à ses aïeux : les aimer, les respecter, attendre d’eux une transmission, une image de la vieillesse à laquelle on pourra s’identifier.

Prendre en charge des patients âgés suppose de prendre le risque de déprimer au quotidien.

Face à l’insupportable, la tentation est grande de rigidifier ses défenses, de devenir « opérationnel » pour ne pas dire opératoire, de dénier ses affects et d’éviter soigneusement tout investissement.

La fonction du psychologue n’est pas épargnée par les attaques narcissiques des patients : pas de demande, peu d’intérêt pour la vie psychique, voire une forte opposition. Du côté des soignants, leur rythme actuel rend difficile les temps d’échange et d’élaboration. Comment lutter et se réapprovisionner narcissiquement afin de soutenir nos investissements dans la durée ?

Les prises en charges groupales

Les différents projets de soin vont être élaborés en lien avec les remarques précédentes.

En effet l’hétérogénéité des pathologies accueillies désorganise régulièrement l’appareil psychique de l’équipe soignante, composée d’anciens diplômés (infirmier psychiatrique) dont la spécialité a disparu et de nouveaux diplômés. La question de l’identité professionnelle du soignant en géronto-psychiatrie est régulièrement interrogée, faisant écho à la désorganisation identitaire des patients.

La vieillesse est caractérisée par la perte de la libido, l’appareil psychique se modifie, le préconscient s’amenuise. Or c’est cette instance qui assure la liaison pulsionnelle. Il y a aussi un remaniement du moi et des identifications. Vieillit-on comme on a vécu ? Les personnes bien outillées mentalement, riches libidinalement et capables d’investissement perdent moins que celles qui étaient très peu nanties. La richesse de la personnalité est indéniable.

Savoir maintenir des investissements qui réapprovisionnent narcissiquement est un garant contre une déliaison pulsionnelle (Peruchon M. et Thomerenault A., 1992).

La menace permanente est celle de la déliaison, aussi bien celle du patient que celle de l’équipe. Il est donc indispensable de penser à notre capacité d’« accueil psychique » en amont de tout autre soin. Accueillir un patient est un travail d’équipe et suppose la constitution d’un groupe de soignants dans une institution c’est-à-dire « un ensemble d’individus qui interagissent en partageant certaines normes dans la réalisation d’une tâche » (Bleger).

L’hospitalisation en psychiatrie a pour dénominateur commun l’état de crise. Il est donc indispensable d’imaginer un dispositif pour la contenir et favoriser les processus de liaison.

La réunion soignants-soignés, évoquée au début de cet exposé, chaque vendredi matin, suivie d’une discussion en équipe, marque l’importance accordée à la vie collective dans le traitement des personnes âgées. Le caractère fixe et inamovible des réunions, la régularité des horaires et la permanence du lieu offrent un cadre rassurant pour l’accueil des patients. Lors des réunions, on parle de la nécessité des règles et de leur respect dans l’institution.

L’équipe soignante fournit un étayage narcissique contre l’envahissement pulsionnel et environnemental. La présence des soignants permet des identifications multiples et variées.

L’expérience groupale peut être un moment de restauration narcissique avec un effet structurant pour les patients. Le travail en groupe crée un contenant de la pensée et de l’excitation, les angoisses sont plus supportables parce que partagées.

Ces réunions et surtout le travail d’interrogation qui a suivi chacune d’elles dans ce temps que nous appelons debriefing permettent une remise en cause du sens qu’on attribue aux choses, d’oublier notre savoir-faire parfois, le questionner pour le rendre vivant et en perpétuel mouvement.

Le but étant de retrouver le contact, l’empathie envers les états extrêmes et s’appuyer sur le groupe des soignants pour tenir.

Elles participent à créer et/ou renforcer un sentiment d’équipe, au sens défini par Denis Mellier (1999 ; Bianchi, 1983), à savoir que l’équipe est un groupe institué qui a son histoire, un fonctionnement psychique qui lui est propre, une tâche spécifique d’accueil.

Si la fonction d’accueil est travaillée, les soignants sont mis dans la position d’appareil à penser les non-pensées des sujets, pouvant alors exercer leur fonction alpha décrite par Bion.

Les temps de debriefing renforcent l’identité groupale des soignants par interaction et intégration du travail effectué en commun.

En effet, les soignants expriment souvent leur étonnement devant la réaction de certains patients qui, malgré leurs déficits cognitifs, conservent une prestance, une adaptation à cette réunion.

Or, l'étonnement devant un patient permet de relancer le soin, l’idée du soin, ça encourage.

Il est important d’avoir en tête la complexité du patient, afin de ne pas le réduire à un statut d’objet, de ne pas le « chosifier ». Cette réunion propose un cadre dans lequel se déposent des signes émanant du patient et l’élaboration à plusieurs nous permet de mieux le connaître. Évaluer, apprécier la valeur de ce qui vient de lui par ces signes peut tenter de le ramener parmi nous.

L’équipe, renforcée dans son identité est alors plus en mesure d’accueillir.

À cette condition, une rencontre peut avoir lieu, une place peut être reconnue à chacun et on peut espérer que le patient retrouve une unité perdue, un sentiment d’identité sociale, la responsabilité de sa parole et de lui-même, l’intériorisation d’un cadre interne.

Les autres groupes (parole, photolangage, musique, activités physiques, esthétique, pâtisserie…)

Notre projet de service accorde une grande place à la prise en charge groupale dans le soin.

Le dispositif groupal est en lien direct avec la tâche primaire de l’unité, de contenir et dépasser la crise. Pour certains patients, leur état psychique et physique rend impossible les entretiens individuels ou l’utilisation de la parole ; il convient donc de leur proposer des groupes différents, avec et sans médiation, afin de favoriser une restauration narcissique et un ré-investissement de soi.

Quelques fonctions thérapeutiques du groupe :

Le groupe permet de se construire ou reconstruire un sens de soi en tant qu’individu ayant le droit de vivre et d’occuper un espace affectif. Il représente une importante expérience d’appartenance et d’affirmation du droit d’exister.

La perte d’un groupe de référence est une grosse perte. Les personnes âgées accueillies ont perdu leur groupe d’appartenance (groupe familial, groupe de travail, groupe d’amis…).

Dans le groupe, plus que dans une situation duelle, le fait de voir des personnes, le contact physique (voix, odeurs, émotions, bruits…), les mouvements, la présence d’une assemblée active et performante sont d’une grande importance et peuvent redonner un sentiment de sécurité et d’appartenance à un groupe d’humains.

Les patients découvrent que certaines difficultés et certaines craintes qu’ils pensaient être les seuls à avoir, sont au contraire communes à tous ou à la majorité des présents. Cette découverte les libère, du moins en partie, des sentiments de honte liés à leur état.

Le fait d’entendre d’autres dire ce que l’on avait du mal à énoncer permet de mettre ses propres mots sur la situation évoquée et d’identifier ce qui se passe en soi et autour de soi.

L’étayage groupal assure plusieurs fonctions :

- Une fonction de contenance.

- Une fonction défensive : fonction de suppléance anaclitique contre les effondrements des étayages internes.

- Une fonction de réassurance contre l’état primordial de détresse et contre la peur d’être seul dans le noir.

L’appartenance au groupe recrée du lien social. L’amitié et la complicité qui se développent entre ses membres contribuent à recréer du lien social dans une période de vie au cours de laquelle les personnes en deuil ressentent une grande marginalisation sociale.

Le groupe permet au sujet de découvrir ses propres capacités aidantes.

Du côté des soignants :

Les groupes leur permettent d’avoir un autre rapport aux patients, de sortir du quotidien, de changer de regard sur eux, d’accepter leurs limites et parfois d’être étonnés par eux. Ils sont une aide au diagnostic et améliorent la prise en charge globale du patient.

Mais l’institution voit l’isolement et le plaisir des groupes comme une menace. Il est donc nécessaire de toujours replacer les groupes dans l’institution et de les relier aux autres modalités de la prise en charge (entretiens individuels ou familiaux, quotidien…).

Le cadre de chaque groupe est dans un rapport d’emboîtement et de réciprocité avec le cadre de l’institution, et il s’agit de travailler ce qui s’y passe en lien avec les autres groupes. En effet, ce sont aussi les cadres théoriques des soignants qui organisent ces groupes, cadres contenus également dans l’institution. Chacun participe donc au maintien et à la réciprocité des cadres. La liaison faite en équipe entre les entretiens, les groupes, le quotidien permet de comprendre, à travers la diversité des membres de l’équipe, la complexité des conflits internes d’un patient.

Conclusion

Sans chercher à établir un degré de souffrance psychique dans la prise en charge de telle ou telle pathologie, on peut faire l’hypothèse que la confrontation au sujet âgé à l’hôpital psychiatrique est plus douloureuse pour les soignants car elle sollicite imaginairement la question de leur propre vieillissement et de leur mort.

L’absence d’antécédents psychiatriques nous interroge sur notre propre devenir : la vieillesse nous fera-t-elle faire l’expérience d’une hospitalisation en psychiatrie ?

Inversion des rôles parentaux, restes œdipiens mal résolus, confrontation à toutes sortes de pertes… notre appareil à penser est mis à mal.

C’est l’occasion de rappeler l’importance d’instituer des dispositifs de reliaison et de pare-excitation afin de soutenir la psyché des membres de l’équipe, qui pourra à son tour accueillir celle des patients.

Parmi ces dispositifs, on peut citer tous les temps mis en commun pour réfléchir sur notre pratique (compte rendu des groupes, des entretiens individuels et familiaux, synthèses, supervision, formation et activité théorique continue).

Le travail d’équipe est un pilier de la fonction soignante de l’institution mais demande un investissement important de temps et d’énergie, au moment où l’hôpital psychiatrique est en crise. En effet, en ces jours de pénurie médicale et de personnel soignant, où la priorité est donnée à la gestion des moyens matériels, on peut se demander quelle dimension on accorde au soin institutionnel, à la dimension clinique de tel ou tel dispositif soignant.