Depuis leur apparition il y a cinquante ans, les thérapies familiales se sont considérablement développées, différenciées, transformées. Si les courants classiques se sont plutôt focalisés sur les processus intrafamiliaux (psychodynamiques, interactionnels, stratégiques, structuraux, multigénérationnels, intergénérationnels), les pratiques plus récentes ont exploré les processus qui n’impliquent pas directement le niveau familial, mais agissent plutôt de manière incidente (comportementaux, cognitifs, narratifs, centrés sur les solutions). De même, les consultations familiales en viennent à appréhender les effets des psychotropes, des personnalités et des interfaces institutionnelles et sociales sur les relations familiales. C’est ainsi que les thérapies en couple et en famille permettent de remettre en perspective les thérapies du couple et de la famille comme une modalité, parmi bien d’autres possibles, d’interventions thérapeutiques auprès de personnes qui consultent ensemble. Les demandes de consultation ne proviennent pas seulement d’un ou plusieurs membre(s) de la famille, mais aussi d’intervenants extérieurs : juges, psychiatres, éducateurs, travailleurs sociaux, etc. On notera que ces formes actuelles de thérapies familiales partagent un certain nombre de points communs :

- une prise en considération des situations pathologiques lourdes et graves qui nécessite une attitude modeste quant aux objectifs de changement ;

- l’absence de mise en accusation de la famille, et le respect des personnes, de leurs modes de vie, de leurs croyances et de leurs systèmes de connaissance ;

- l’apaisement des situations anxiogènes ou stressantes ;

- l’accompagnement des patients et de leurs familles sur une durée suffisamment longue, si la nécessité l’impose ;

- l’acceptation d’une différenciation et d’une diversification des modalités d’intervention.

L’appréhension des systèmes complexes : le paradigme éco-étho-anthropologique

Devant la diversité des méthodes et des techniques, il devient pertinent de repenser leur mise en œuvre dans une perspective qui tienne compte de la complexité des systèmes. J’ai effectivement proposé une autre voie que le modèle bio-psycho-social, qui conduit à un emboîtement à mon sens peu pertinent de poupées russes, en suggérant plutôt une perspective éco-étho-anthropologique : d’une part pour respecter les « circuits complets de l’esprit » dont parle G. Bateson, et d’autre part pour tenter une articulation des apports effectifs de l’éthologie et de l’anthropologie au sein de l’écologie naturelle-artificielle du clinicien.

La critique du modèle bio-psycho-social

Sous-jacent à la version classique des systèmes, il existerait un enchâssement des niveaux d’organisation sur le modèle des poupées russes atomes, molécules, macromolécules, cellules, tissus, organes, corps-individu, famille, groupes sociaux, société globale. La mise en perspective des apports de l’éthologie et de l’anthropologie montre que l’évolution des qualités émergentes de ces niveaux d’organisation ne correspond pas à cette représentation. À l’inverse des disciplines biologiques, psychologiques et sociales qui effectuent des découpes réductrices des champs d’étude, l’éthologie et l’anthropologie, ou du moins leur articulation, permettent de concevoir les circuits de l’esprit où matière, énergie et information circulent au sein d’un continuum entre les manifestations somatiques-hormonales-neuronales et les réalisations de l’humain dans son environnement. En particulier, la famille n’apparaît pas comme le fondement (ou le sous-système) de la société, ni sur le plan de la phylogenèse, ni sur celui de la préhistoire et de l’histoire des systèmes de parenté. De même, l’individu n’est pas seulement l’élément d’un système familial ou social. L’apparition des premiers comportements de soins parentaux à la progéniture est bien postérieure à l’existence de comportements sociaux que l’on peut observer chez les mollusques, les crustacés, les insectes, etc. Les premières ébauches d’organisation familiale apparaissent chez les vertébrés, c’est-à-dire à partir des poissons dont le squelette est complet. Celles-ci vont de pair avec l’apparition de liens personnels entre congénères, c’est-à-dire la reconnaissance élective inter-individuelle, de comportements d’agression permettant la défense du territoire et la répartition de la nourriture, et la différenciation de sphères de comportements : entre compagnons, entre un mâle et une femme formant un couple, entre parents et petits, entre rivaux, etc. (K. Lorenz, 1965, 1973). Autrement dit, l’apparition de singularités personnelles va de pair avec la différenciation des organisations familiales émergeant des organisations sociales. Et sur le plan anthropologique, les rapports de parenté n’ont pas la capacité, à eux seuls, de créer une dépendance générale, matérielle, économique et sociale, entre tous les individus et tous les groupes. Ce qui fonde l’organisation sociale, ce sont des « rapports politico-religieux (qui) s’exercent sur un territoire, qui définissent la souveraineté et les liens privilégiés d’un certain nombre de groupes sociaux, de parenté, de caste ou autre avec un territoire et ses ressources (M. Godelier, 2004, p. 516). Autrement dit, ni les rapports de parenté, ni la famille ne peuvent être considérés comme le fondement de la société. Pourtant, sans en être le fondement, la famille imprime un style organisationnel à la société : les rapports familiaux servent de modèle aux relations politiques et définissent le rapport de l’individu à l’autorité (E. Todd, 1983). L’idéologie est une mise en forme intellectuelle du système familial, qui permet la transposition au niveau social des valeurs fondamentales qui régissent les rapports humains élémentaires. Il apparaît ainsi que l’organisation familiale est une qualité émergeant de l’évolution sociale, permettant aux individus de faire l’apprentissage des règles de la vie en société. En retour, les systèmes familiaux façonnent les modèles idéologiques et les styles d’organisation socio-politiques. Ils contribuent conjointement à la différenciation des personnes, qui deviennent une qualité émergente susceptible de rétroagir sur l’organisation des systèmes familiaux et sociaux : il existe ainsi des hiérarchies enchevêtrées complexes entre les systèmes d’organisation personnels, familiaux et sociaux.

Les échelles spatio-temporelles

La démarche éco-étho-anthropologique s’intéresse à la manière dont chaque personne construit son écosystème et dont l’écosystème modifie récursivement son identité. Une telle « anthropologie » fait le constat que l’observateur le plus impartial est nécessairement une partie de l’objet de son étude, dont il ne peut totalement s’extraire. D’un point de vue clinique, il s’agit d’une mise en perspective de la démarche diagnostique, pronostique et thérapeutique, tenant compte des échelles spatio-temporelles qui permettent d’éclairer le sens des émotions, des cognitions, des actions et de leurs perturbations. La famille apparaît ainsi comme une unité écosystémique, créant des solidarités de destinée dans l’espace-temps, caractérisée par des opérateurs rituels, mythiques, épistémiques, qui organisent les échanges par l’interférence des processus phylogénétiques, ontogénétiques et culturo-génétiques. Il existe un continuum entre l’organisation biologique du lien social, de la différenciation psychique, de l’évolution de la famille nucléaire et élargie, et des communautés sociales, formelles et informelles. Les frontières qui délimitent ces différentes organisations sont caractérisées par des interfaces complexes, fractalisées, permettant le va-et-vient incessant d’entités matérielles, énergétiques et informationnelles qui échangent leurs propriétés et se transforment en fonction de leurs positionnements et de leurs trajectoires. Si l’on considère la diversité des organisations familiales, à un pôle de ce continuum, l’essentiel de ses problèmes ou de ses difficultés pourrait être appréhendé par la réunion de ses membres, et l’exploration des représentations que ceux-ci sont susceptibles de produire de leurs fantasmes, de leurs histoires, de leurs interactions (modélisations susceptibles d’appréhender les fonctionnements « intrafamiliaux », à partir de points de vue psychanalytiques, systémiques diachroniques ou synchroniques classiques). À l’autre pôle de ce continuum, la démarche clinique proviendrait principalement d’apports extérieurs, qu’il s’agisse d’expériences institutionnelles ou de connaissances spécialisées concernant les troubles mentaux et comportementaux (modélisations inhérentes à la nature des troubles constatés, reposant sur la reconnaissance de facteurs extrafamiliaux pouvant affecter le patient et les relations avec ses proches, et débouchant sur des interventions institutionnelles, comportementales, cognitives, psycho-éducationnelles). Ces expériences et ces connaissances seraient alors en quelque sorte « transfusées » à la famille en souffrance. Le plus souvent, les cliniciens cherchent à localiser les variables sur lesquelles il est possible d’agir, et à aborder les sujets susceptibles d’être échangés de part et d’autre. Il existe fréquemment une combinaison de facteurs intrinsèques et extrinsèques au fonctionnement familial. Plus la famille est confrontée à des perturbations massives, liées à des pathologies multiples affectant ses membres, et plus il est nécessaire de constituer des dispositifs de soins élargis, qui viennent étayer de l’extérieur les relations familiales. Toute intrusion directe sur ces relations risque d’avoir des effets persécuteurs ou culpabilisants. Les stratégies thérapeutiques reposent alors sur :

- a/ La création de rituels extraordinaires de conversation ordinaire.

- b/ La synchronisation de l’évolution des équipes thérapeutiques et des familles.

- c/ Le travail sur des échelles d’espace-temps inusitées.

- d/ La canalisation et la réorientation symbolique des manifestations violentes.

- e/ La décentration et la démultiplication des systèmes de référence, des « visions du monde ».

- f/ L’utilisation des metabindings comme dispositifs aux deutero-apparentissages pour les patients et les familles.

- g/ La recréation d’histoires qui s’élaborent au cours même des rencontres.

Sylvie Sédillot

Je souhaite préciser ici en quoi la personnalité se construit par l’articulation de deux expériences complémentaires :

- L’expérience de la vie familiale, comme sphère intime des ressources affectives et cognitives, permet la différenciation et la reconnaissance de soi.

- L’expérience des communautés sociales, comme sphère publique de l’expression personnelle, conduit à mettre en perspective l’appartenance familiale.

Lorsqu’apparaissent des troubles mentaux ou comportementaux avec l’apparition d’un danger vital pour soi-même ou pour autrui, il apparaît nécessaire de solliciter conjointement les ressources thérapeutiques des contextes sociaux et familiaux.

Thérapies institutionnelles

En privilégiant les rencontres entre patients, aides-soignants, infirmiers, médecins, psychologues, assistantes sociales, et en instaurant une mise en commun de ces expériences, la thérapie institutionnelle cherche à développer la vie sociale du patient dans les dimensions de l’aide, de la désaliénation, de l’autonomisation. Autrement dit, l’enfermement présente un double aspect de remède et de poison. Il présente un aspect thérapeutique si ses modalités de réalisation sont diversifiées (de la chambre d’isolement à la protection de la communauté institutionnelle) et ajustées, à chaque instant, à l’évolution de l’état du patient. Il devient iatrogénique si une forme de contention devient inadaptée (soit par excès, soit par défaut), et perdure bien au-delà de sa justification thérapeutique. Les thérapies institutionnelles mettent en jeu des processus de familiarisation sociale : le patient peut se familiariser avec les contraintes de la vie en société, par la mise en contact avec des codes d’interactions, des systèmes de valeurs, de croyances, de savoirs et de savoir-faire de ses interlocuteurs, distincts de ceux de sa famille. Dans leur vie professionnelle, les membres de l’équipe échangent leurs expériences à propos des rôles et des fonctions parentales, filiales, sociales, en fonction des difficultés qu’ils ont rencontrées au contact avec les patients. Le partage de ces expériences avec ceux-ci est susceptible de pallier les difficultés que ces derniers éprouvent dans l’établissement de leurs relations à autrui. L’équipe apprend réciproquement à se familiariser avec la personnalité du patient, en partageant des impressions partielles que les intervenants ont retiré de leurs rencontres avec celui-ci, et en synchronisant leurs points de vue. Ces rencontres créent artificiellement des modes d’échange qui, d’ordinaire, surgissent spontanément lorsque deux personnes échangent des informations sur une troisième personne qu’elles connaissent dans des contextes différents. De telles rencontres produisent des processus de reconnaissance sociale d’une personnalité dont les traits, d’ordinaire, restent éclatés, impossibles à circonscrire et à définir.

Thérapies familiales

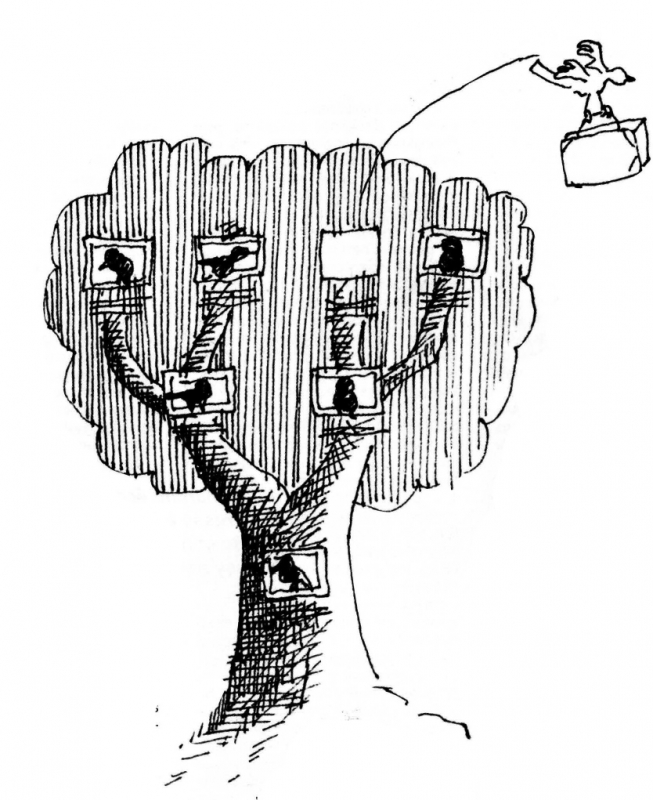

Le thérapeute familial cherche à faire alliance avec l’ensemble des membres de la famille. Il organise des contextes où la forme, le moment et le lieu de l’action efficiente restent a priori indécidables. Il tente de renforcer les racines du sentiment d’identité et d’appartenance, et donc le socle sur lequel s’étayent les processus de socialisation. Ceux-ci supposent la capacité à décrypter les multiples signaux, souvent contradictoires, voire antinomiques, qui caractérisent la vie de relation. Pour peu que cette capacité soit défaillante chez un patient ayant le plus grand mal à « apprendre à apprendre » (deutero-apprentissages), les consultations familiales cherchent à recréer artificiellement des contextes où ces deutero-apprentissages permettent de gérer les situations critiques. Les thérapies familiales ne consistent pas seulement à faire semblant, mais à faire semblant de faire semblant. L’accès au métasimulacre conduit à une oscillation de la fiction et de l’action, de la virtualité et de la réalité. Il produit une « conception », élaborée conjointement par les thérapeutes et les membres de la famille. De ce point de vue, les thérapies familiales permettent de réaliser des processus de socialisation familiale de la personne souffrante. De nombreuses variables de la différenciation personnelle et de la socialisation sont directement liées à la dynamique de la vie familiale. Paradoxalement, le fait qu’un jeune adulte ait le plus grand mal à quitter ses parents, du fait d’une fragilité personnelle, d’un self peu différencié, ou d’une difficulté à affronter la réalité, rend la participation de la famille indispensable pour favoriser le processus d’autonomisation. Comme le souligne Siegi Hirsch, pour quitter la maison de ses parents, il vaut mieux être habillé, muni de bagages et d’affaires personnelles, et sortir par la porte d’entrée, plutôt que sauter par la lucarne du grenier en pyjama. Lorsqu’un patient présente une défaillance durable qui l’empêche de s’autonomiser, la réactivation régulière des liens familiaux fonctionne comme une stratégie de survie par le recours à des ressources matérielles, affectives et cognitives que seule la famille d’origine possède. Il arrive qu’un patient psychotique ait le plus grand mal à s’exprimer personnellement lorsqu’il se retrouve seul face à une personne étrangère ou face à un groupe social, alors même qu’il recouvre de telles facultés lorsqu’il est entouré de ses proches.

Le principe de cothérapie élargie

Il devient alors pertinent d’articuler les pratiques de thérapie institutionnelle et de thérapie familiale, de manière à favoriser leurs qualités complémentaires, et rendre productives leurs éventuelles oppositions. La recherche d’une potentialisation de ces deux processus, lorsqu’ils entrent en interférence relève du principe de cothérapie élargie. Les expériences institutionnelles réalisées par le patient peuvent être en opposition de phase avec celles de la vie familiale. Il arrive même qu’elles heurtent de front les systèmes de croyance et de valeur de la famille. Lorsqu’il existe un handicap durable, la co-dépendance à la vie familiale et à la vie institutionnelle n’est pas simple. Elle réclame un ajustement des dynamiques éventuellement très contrastées du système institutionnel et du système familial. Loin d’être une gêne, la confrontation de points de vue et d’objectifs opposés peut se révéler fructueuse pour l’apprentissage des contradictions de l’existence. En favorisant l’émergence de contextes relationnels opposés, les thérapies institutionnelles, les thérapies familiales et les cothérapies élargies contribuent au déploiement de processus autonomes artificiels dans des écosystèmes qui n’arrivent pas, par leurs propres moyens, à gérer les difficultés et les crises de l’existence.

Les pathologies complexes sont habituellement l’expression d’une grande souffrance personnelle et collective. Elles s’accompagnent fréquemment de sentiments de culpabilité et de honte, mais aussi d’accusations, de menaces, de confusions, de destructions qui mettent en péril la vie d’un ou plusieurs membres de la famille et de leur voisinage social. Elles contraignent les familles et les équipes soignantes à gérer des problèmes ardus, et réclament un travail de concertation, d’information, de réflexion, de coopération, de délibération, de décision. La perspective éco-étho-anthropologique que j’ai proposée ici ne cherche pas à réduire les points de vue opposés qui s’expriment entre écoles thérapeutiques rivales, ni à promouvoir une voie moyenne. Elle tente plutôt d’éviter les explications simplificatrices ou les généralisations impérialistes. Les explorations psychodynamiques, systémiques, comportementales et cognitives, humanistes, narratives sont moins des modèles qu’il s’agirait d’appliquer, ou vers lesquels il faudrait tendre, que des instruments, des outils méthodologiques. Le thérapeute est à la fois un spécialiste et un ignorant, formateur et apprenti, questionneur et questionné. S’il est initiateur de la conversation, il est également partie prenante de dynamiques qui suivent leur propre cours. Il existe ainsi toute une gamme de pratiques où les consultations familiales débouchent sur des effets thérapeutiques. Dans certains cas, la thérapie familiale cherche moins à « soigner la famille » qu’à favoriser et développer ses propres compétences et ressources thérapeutiques, en partenariat avec les équipes médico-psychologiques, psycho-éducatives, judiciaires. Elle apparaît comme une approche spécifique des relations thérapeutiques, participe d’une réorganisation des interactions entre patients, familles et équipes soignantes. Elle permet de réaliser des apprentissages partagés dans les situations critiques, de construire et reconstruire les liens qui redonnent un sens à la vie. Dans d’autres cas, plusieurs membres d’une même famille sont prêts à s’engager dans une démarche thérapeutique dûment répertoriée, qui concerne la famille comme organisation à questionner en tant que telle. Dans d’autres cas encore, la présence de plusieurs personnes d’une même constellation familiale conduira à formaliser des rencontres centrées sur des problèmes précis. Cette liste n’est pas exhaustive. Enfin, le rôle du thérapeute n’est pas sans rappeler celui du laveur de carreau. Plus les marques de la souffrance s’estompent, et plus la perception de l’action du thérapeute devient évanescente. L’originalité de la création thérapeutique tient au fait que, plus elle est réussie, et plus elle semble disparaître au profit des propres initiatives et inventions des patients et de leurs proches.