Le jeudi 21 octobre 2010, sur la place Bellecour à Lyon, s’est cristallisé tout ce sur quoi le mouvement pour les retraites, et plus encore la réaction qui cherche encore à s’en défaire repose et s’enracine. Ce jour-là, entre 13 h 30 et 19 h 30, près de 300 personnes, venues participer à une manifestation pour les retraites ou simples passants, ont subi une garde à vue en plein air, bouclés par un double cordon de CRS, de gendarmes et de policiers, un punishement park au cœur de Lyon. Pendant six longues heures, a été ainsi délimité un espace public arbitrairement coupé en deux, scindé à sa presque marge par un cordon de forces de l’ordre, filtrant les passages d’un bord à l’autre, et repoussant à l’aide de lacrymogènes les multitudes s’approchant trop près de la frontière despotique et surarmée. Des centaines de manifestants unilatéralement qualifiés de « casseurs » restaient ainsi relégués dans un espace confiné par la police, sans raison, sans justification autre que celle de I’« ordre public » et surtout ne reposant sur rien d’autre que sur des mots, « casseurs », « jeunes », « excités », même pas des arguments ou des faits, non, rien d’autre que des labels, des étiquettes, qui justifient, définissent et au final façonnent une réalité. Nous en étions, avec quelques collègues de l’université. Peu importait, au final, le côté où l’on se trouvait, la simple division policière, la violence inouïe de sa mise en place et de son maintien, l’absolue impossibilité du discours, tout cela actait définitivement, parachevait, la rupture de la continuité entre les personnes présentes, posait et légitimait la discrimination et la ségrégation. Notre réaction ? Ébahie, tétanisée de colère rentrée qui n’osait, par peur ou par raison, ou les deux, s’exprimer telle quelle, brute. Qu’avons-nous fait ? Nous avons tourné en rond, avancé sans eux puis reculé vers eux, avons parlementé, négocié, crié, poussé aussi, un peu. Nous avons surtout regardé, aperçu, entrevu que derrière le mur de CRS se tenaient nos pairs, nos alter ego, encore plus ahuris que nous de l’état de fait que nous subissions ensemble.

Cet épisode du mouvement pour les retraites constitue parmi d’autres la cristallisation d’un zeitgeist, d’un climat ou d’une atmosphère. Ce mouvement, et ce que révèle la réaction qu’il a entraînée, c’est avant tout ces clivages que le capitalisme en crise multiplie comme on segmente le marché des yaourts ou des dentifrices. Classe A, B, C ; Platinium, Gold, Silver ; A+, A-, B ; rien ne déroge à l’implacable logique de la segmentation, portant toujours plus haut les privilèges qui étaient, il y a peu, des droits ou tout du moins des perspectives pour tous. On multiplie les frontières, quadrillant et réduisant l’espace social, urbain et temporel, faisant du centre maintenant mythique une green zone ou règnent les riches et les célèbres. Dernière segmentation en date ? Les âges de la vie, maintenant marginalisés ; la jeunesse, depuis longtemps et de plus en plus fort, la vieillesse, depuis qu’elle a été repérée comme « niche à acquis sociaux ». Dans cet espace où se multiplie les clôtures, et donc les parcs1, nous sommes de plus en plus nombreux aux bords, tentés de regarder passer le milieu, mais n’y apercevant personne, cherchant le décalage qui nous fera percevoir où bon sang se cache cette « vie normale », mais constatant au final que nous n’avons rien raté. Nous sommes donc au pied du mur, au bord, au bord de rien si ce n’est d’inouïs privilèges. Manifestants ou casseurs, publiant ou non-publiant, assidus ou non-assidus, bons ou mauvais étudiants ; la segmentation multiplie les murs de séparation, bouchant toutes les perspectives, vers l’ailleurs, vers les autres, et vers demain.

Zeitgeist, disions-nous. Esprit du temps, atmosphère, climat, qui n’est, après tout, qu’un espace concret encore invisible. Cet espace, il est aujourd’hui le résultat d’une telle fragmentation, il repose tellement sur le principe de la ségrégation, de la séparation, qu’il ne sera bientôt fait que de bords, sans rien au milieu. Si les millions de personnes qui manifestaient pour les retraites ont ressenti autre chose qu’une simple inquiétude pour leurs pensions, celles de leurs collègues, de leurs enfants, ou celles de n’importe qui, c’est aussi parce que lorsque les bords sont le tout, que la marge prend presque toute la page, que ce qui est relégué pour une raison ou une autre occupe presque tout l’espace, se pose comme à nous, au seuil de la place Bellecour, la question non pas du camp à choisir, de l’alliance à forger, de l’ennemi à trouver, mais celle de la frontière, du mur, de la limite à faire tomber, ne serait-ce que pour pouvoir voir plus loin…

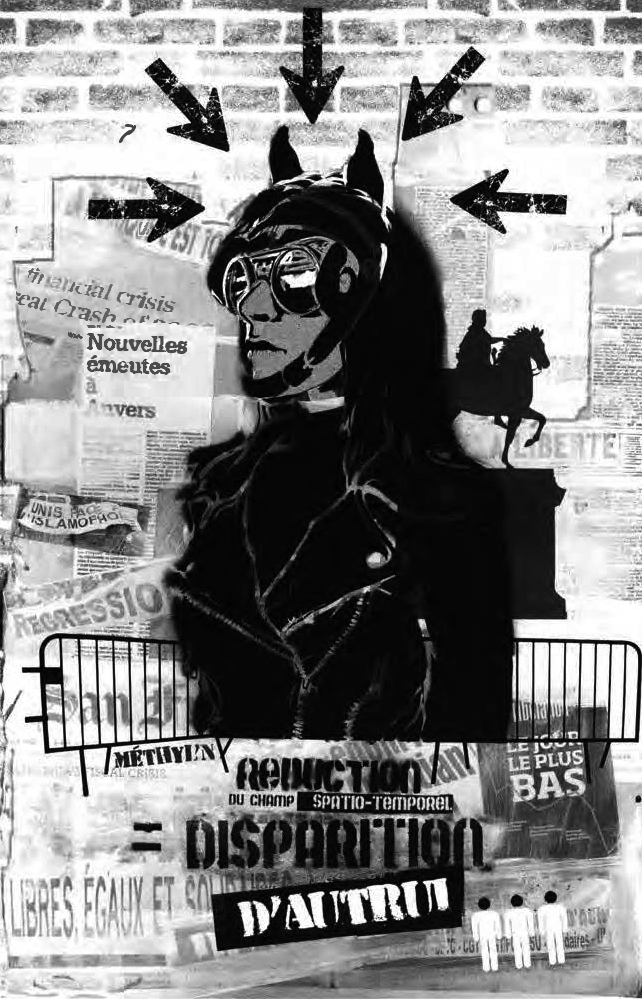

Adeline Bidon (adeline.bidon.illustration@gmail.com, http://methylaine.blogspot.com)

Voir plus loin, avoir des perspectives, c’est justement ce qui dans le climat d’aujourd’hui fait défaut et qui pourtant se situe au cœur des conditions et des formes de l’engagement dans le mouvement social et les mobilisations. De ce climat, de cette atmosphère, on peut tenter d’en décrire les conditions psychosociales, celles-là même qui en font un temps, un lieu et un espace propice ou non à l’engagement, à la mobilisation.

Ces conditions, ce sont celles qui structurent un contexte psychosocial, contexte qui peut être analysé à partir de la notion de champ psychologique développée par Kurt Lewin à la fin des années 30. Pour Lewin, le rapport au monde qui nous entoure (l’environnement) dépend pour une large part du champ psychologique élargi à partir duquel on l’envisage. Au-delà du ici, moi, maintenant, la présence au présent de l’ailleurs, des autres et du futur ou du passé constitue l’espace psychologique, socialement fondé, au sein duquel viennent prendre sens les situations, les expériences et les engagements. La notion de champ psychologique cherche donc à traduire l’idée que les individus et les groupes s’insèrent dans des contextes d’interdépendance plus larges, contextes qui sont « réellement psychologiques » tout en étant « effectivement sociaux ». Elle correspond à la structure et à la dynamique de l’ensemble des éléments psychologiquement actifs liés à une situation à un moment donné, telle qu’un individu ou un groupe se la représente (Lewin, 1939 ; 1951). Ce que ce champ ou cet espace psychologique autorise plus ou moins par ses propriétés, c’est la mise en perspective des objets de pensée. La largeur, longueur et profondeur du champ, pour en rester à 3 dimensions, sont autant de propriétés qui, à un moment donné, vont déterminer la position relative d’un objet dans le champ, son interdépendance à d’autres objets, son lien à des intentions dirigées (pourvues de sens), exactement comme la superficie et la forme d’un terrain de foot déterminent le sens et les possibilités d’une action de jeu. C’est cet espace, dont la configuration subjective est à chaque fois singulière, qui permet que se développent des zones de pertinence (différenciant ce qui nous concerne plus ou moins ; James, 1890), des zones de familiarité (ce que l’on maîtrise plus ou moins ; Schotz, 1948), ou encore que se déploient des cheminements intentionnels vers des buts, des aspirations ou des idéaux (Lewin, 1943).

Comme l’avait souligné William James (1890), l’intentionnalité ne peut se développer et surtout s’entretenir que si elle dispose d’un espace psychologique dans lequel s’étendre, et de perspectives sur lesquelles se projeter. L’étendue du champ (ou du contexte) psychologique est ainsi essentielle dans la construction de l’individualité et des relations sociales, mais aussi dans le fait que l’acteur, individuel ou collectif, n’agisse pas seulement dans le cadre de sa propre perspective, mais également dans la perspective des autres et particulièrement dans la perspective commune d’un groupe via l’autrui généralisé (Mead, 1932). S’il est une question qui se pose au seuil de l’engagement, c’est bien celle du dilemme social répété entre court et long termes, entre soi et autrui, entre l’ici et l’ailleurs (Van Lange et Joireman, 2008), donc du dilemme des perspectives, celles offertes par la situation, par la communication, et celles que les individus et les groupes sont disposés à adopter. Les « luttes de sens » au sein des mouvements sociaux, et les efforts déployés pour faire reconnaître et accepter certaines perspectives plutôt que d’autres, témoignent de l’importance de la surface sociale, temporelle et spatiale au travers de laquelle se construisent et se diffusent les engagements (cf. Contamin, 2010).

Différents travaux ont montré en psychologie sociale comment l’extension du champ psychologique, et donc la surface sociale, temporelle et spatiale à partir de laquelle va être vécue une situation, repose sur une interdépendance entre le temps, les autres, et l’espace ; entre les projections vers le passé et le futur, et la prise en compte de l’autrui et de l’ailleurs. Les expériences vécues d’une même situation seront ainsi profondément différentes selon l’espace psychologique à partir desquelles elles sont appréhendées. Projetée vers le futur, les autres et l’ailleurs, l’expérience d’une mobilisation ou d’un engagement prendra un sens radicalement différent de la même expérience vécue dans l’immédiat, l’ici et le maintenant. Ces deux formes d’expérience vécue se traduiront aussi dans des formes spécifiques d’action et de réflexivité sur l’action. Ce qui laisse imaginer les divergences profondes quand au sein d’un même mouvement co-existent ces différentes perspectives, et les conséquences qu’elles peuvent avoir sur les stratégies adoptées.

Le temps, les autres et l’espace, autant de dimensions qui peuvent s’élargir ou se rétrécir en fonction des situations et qui pourraient s’agencer entre elles relativement librement. Ce que nous apprennent les travaux réalisés en psychologie sociale sur la question, c’est qu’en réalité une perspective ne se contracte pas seule. Être conduit, pour une raison ou une autre, à n’envisager que le présent entraîne la contraction des perspectives vers les autres et vers l’ailleurs. Fermer les perspectives spatiales, par l’assignation à résidence, par la clôture même simplement visuelle des perspectives, entraîne la focalisation sur le soi et le maintenant (Trope et Liberman, 2010). C’est ce qu’ont établi par exemple les travaux de Carstensen (1999) montrant que l’émergence d’un changement, et donc de l’incertitude de l’avenir qui l’accompagne, amène les individus à se centrer sur l’ici, le maintenant et les proches. D’autres recherches, fondées sur la théorie des niveaux de construits (construal level theory, Trope et Liberman, 2003) qui analyse l’effet de la distance temporelle sur le rapport à un objet, ont démontré que la distance temporelle à laquelle les individus et les groupes projettent des buts est un élément déterminant de la prise en compte d’autrui dans leur rapport à ces buts. Alors que l’urgence liée aux événements les plus proches dans le temps favorise la centration sur soi, ses buts propres et un sentiment d’indépendance perçue à l’égard d’autrui, des événements plus éloignés dans le temps entraînent une plus grande focalisation sur la présence des autres, une attention plus grande aux autres et une interdépendance perçue plus importante (van Lange et Joireman, 2008). Ces différentes recherches2 mettent en évidence une corrélation entre rétrécissements de la profondeur temporelle du champ psychologique et les niveaux et formes de contacts entretenus avec les autres et, plus précisément, la manière dont la restriction du champ temporel amène à réduire la considération pour autrui.

On pourrait croire que se constitue ici une chaîne causale relativement simple et unidirectionnelle, conduisant de la restriction de champ temporel vers celle du champ social. Mais au-delà du fait que cette conclusion dépasserait la portée possible de ces travaux, l’inverse a également été démontré dans plusieurs recherches. Par exemple, en 2003, Twenge, Catanese et Baumeister ont conduit une recherche expérimentale afin d’établir, entre autres, l’effet de l’exclusion sociale sur les perspectives temporelles. Leur protocole expérimental consistait à réunir des groupes de 4 à 6 personnes, à qui l’on demandait d’afficher leur prénom puis de discuter suivant un guide pré-établi (la tâche d’induction de proximité relationnelle, construite par Sedikides en 1999). Ils demandaient ensuite aux participants d’indiquer les deux personnes avec lesquelles elles souhaitaient poursuivre la discussion et, sans utiliser ces réponses, répartissaient aléatoirement les sujets dans deux conditions : l’une où l’expérimentateur leur disait que tout le monde les avait choisis, et l’autre dans laquelle on leur disait que personne ne les avait choisis. Les mesures effectuées à la suite de cette manipulation de la situation font clairement apparaître que l’exclusion sociale a entraîné chez les sujets une centration sur le présent et un rétrécissement du futur. Se retrouver seul, ou plutôt exclu des relations sociales, c’est aussi se retrouver assigné au présent et à l’ici.

On entrevoit ici comment le contexte social peut déterminer les perspectives et donc l’espace psychologique à partir duquel les individus et les groupes seront disposés à aborder les situations. Comme l’écrivent Van Lange et Joireman (2008), les perspectives temporelles et sociales sont les cadres déterminants dans lesquels les individus et les groupes se positionnent face aux dilemmes sociaux. Et tout mouvement social est aussi un dilemme social qui vient introduire un conflit entre le court et le long terme, entre l’intérêt individuel et l’intérêt collectif, entre l’ici et l’ailleurs. Conditions de l’engagement au-delà du présent individuel, ce sont justement les perspectives que la segmentation et l’insécurité sociale viennent restreindre par un effet de climat (Carvounas et Ireland, 2008). Par la restriction du champ psychologique qu’elles opèrent, les conditions sociales objectives établissent un climat psychosocial favorable à leur maintien, parce que défavorable à leur mise en cause (Fieulaine et Apostolidis, in press ; Fieulaine, 2007). La prise en compte d’autrui, des autres et donc l’engagement dans des pratiques qui contredisent souvent la maximisation des intérêts individuels immédiats, impliquent un ailleurs, un passé et un futur et donc de l’espace psychologique pour saisir, percevoir et se représenter la solidarité sociale, en quelque sorte « sereinement ». Lorsque le champ psychologique se restreint, que les perspectives se rétrécissent, l’autre, l’ailleurs et le futur sont davantage perçus comme une menace diffuse, un danger, une gêne, ne pouvant sans difficulté être intégrés à un « cheminement intentionnel », c’est-à-dire relativement anticipé, dans l’espace comme dans le temps. Comment se situer et situer autrui, dans l’espace social, si celui-ci se réduit à l’ici et maintenant ?

À cette dimension structurale s’ajoute un facteur dynamique, celui de l’orientation vers des buts et de sa capacité à organiser les conduites. Dans un champ psychologique restreint, les buts à court terme sont aussi des buts avant tout individuels et peu soucieux de l’interdépendance (Lee, Aaker et Gardner, 2000). Là encore, les autres vont dès lors constituer davantage des obstacles que des ressources sur lesquelles s’appuyer, ou des acteurs avec lesquels se solidariser. Sous-jacent aux pratiques de l’engagement, il y a donc le contexte psychosocial qui, par l’étendue de ses perspectives, structure en partie le sens que vont prendre ces pratiques, les intentions auxquelles elles répondent et, au final, les pratiques elles-mêmes. Déterminant donc les formes de la mobilisation face à l’adversité, le contexte psychosocial structure aussi le vécu même de cette adversité. La restriction du champ entraîne une forme d’intolérance au conflit, aux contraintes et aux charges, qui peut être aisément comprise. Si le champ psychologique est étendu par ses perspectives temporelles, sociales et spatiales, l’effort ou le poids exercé par une contrainte, un conflit ou une charge se répartissent à différents endroits du champ, de manière plus ou moins régulière. En ce sens, le champ étendu autorise davantage de « négociations » vis-à-vis de cette charge, des repositionnements, en choisissant les zones ou la charge va s’exercer, ou bien en permettant des relativisations, sociales et temporelles, consistant à mettre en perspective les épreuves rencontrées au regard des autres, du passé et de l’avenir (Fieulaine, Kalampalikis et Haas, 2009). Ainsi, psychologiquement, l’épreuve 1) pèse moins et 2) trouve des sortes de lignes de fuite, des évacuations relatives. En revanche, lorsque le champ est plus restreint, le conflit, la charge ou la contrainte exercent leur pression en un seul point ou presque, un peu comme une pointe, démultipliant leur caractère intolérable, l’impossibilité de faire-avec, mais aussi en restreignant les possibilités de faire-face, par le manque de perspectives susceptibles d’orienter l’action.

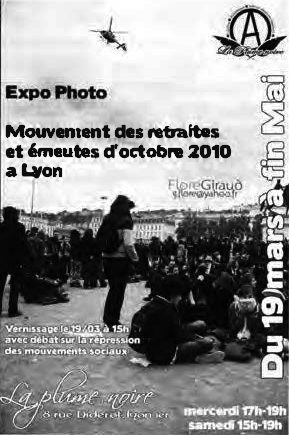

Flore Giraud (http://floregiraud.fr)

À l’heure actuelle, l’effet conjugué de l’insécurité et de la précarité sociale, de l’individualisme libéral et de la focalisation sur la nation conduit à entretenir un climat de restriction des perspectives temporelles, sociales et spatiales, qui se retrouve aussi bien au niveau macro que micro-contextuel. L’urgence, le présentisme, l’absence de projets, qui vont de pair avec l’isolement, la compétition généralisée, l’intolérance à l’autre, sont autant d’effets de climat, d’inductions idéologiques (Lewin, 1951) qui, plus ou moins insidieusement, opèrent la restriction des champs psychologiques individuels. Concernant plus spécifiquement l’engagement, si son point de départ peut résider dans la réaction immédiate à un contexte insupportable, son maintien dans le temps nécessite l’ouverture de perspectives (conditions de la « raison stratégique », cf. Bensaïd, 2008), perspectives que le climat social referme continuellement. Deux écueils dans ce contexte nous semblent être à éviter : D’une part, le présentisme absolu, qui par une suradaptation au contexte empêche ou refuse toute raison stratégique, préservant ainsi l’énergie du moment tout en en perdant le sens, et d’autre part le « narratisme » qui, par la volonté de contraindre le mouvement social à des schémas temporels contraire à ses possibilités, épuise la mobilisation par une mise en récit toujours précaire d’une « montée en puissance », d’une « décrue », d’une victoire ou d’une défaite. Il s’agit bien là de conflits de perspectives qui vitalisent ou dévitalisent un mouvement, des engagements. Faire le récit d’une mobilisation au moment même où elle se produit, croire trouver à chaque étape les indices d’un récit de victoire ou de défaite, c’est se situer dans une temporalité démentie par l’incertitude et le caractère épisodique des mobilisations récentes. Faire de toute mobilisation un pur instant immédiat, où chaque minute ne compte que pour elle-même, c’est s’acclimater un peu vite, sous prétexte de vitalité, au contexte même que l’on refuse et que l’on combat. Lutte de sens là encore, où les catégorisations sociales servent à discréditer les perspectives des autres (vieux cons stratégiques vs jeunes cons spontanéistes) et où les clivages et segmentations gagnent les rangs des manifestants.

Pour revenir à la place Bellecour ce jeudi 21 octobre 2010, la recherche de convergence entre des acteurs multiples de la mobilisation, d’autant plus forte qu’elle était empêchée par les cordons policiers, s’est heurtée à un conflit de perspectives, immédiates vs à long terme ; soi vs autrui ; ici vs ailleurs. En revanche, le mélange qui s’est fait dans de nombreuses manifestations entre ces différentes perspectives et les modes d’action qu’elles autorisent ou favorisent, s’il n’a pas complètement assuré pour cette fois la convergence, a au moins permis la coprésence, maintenue dans le temps, du présent de l’énergie et du futur de la stratégie. Il fallait voir, sur les places et dans les rues, cohabiter les perspectives, se mélanger la vitalité des « casseurs » et l’obstination des « coquelicots », il fallait assister à ces moments de confusion où se confondaient manifestation syndicale massive et organisée et « incidents » pourtant censés être « en marge » ou « en fin » de manifs. Il fallait donc voir, dans l’occupation de l’espace et du temps de ces mobilisations, le signe de la disparition des marges, de l’absence du milieu, dans un mélange des genres que les puristes n’ont pas manqué de désigner comme les indices de l’illégitimité de ce mouvement ou comme le signe d’un déficit de cohésion sociale (cf. la tribune intitulée « Le temps de la confusion sociale », parue dans Le Monde du 27 octobre 2010). Pourtant, cette confusion, nous sommes quelques-uns à l’avoir ressentie comme la force de ce mouvement, ressentie seulement, à défaut d’une analyse stratégique à laquelle la plier. Ce n’est donc pas une idée qui a fait lien entre les perspectives, mais une situation marquée par des présences hétérogènes. Situation et présences rendues possibles dès lors que, comme le lait sur le feu, nous dépassons les bords, nous franchissons les limites et les cordons, en partageant et réinvestissant l’espace urbain, naturel, social et temporel. Et il semblerait que cette situation, si tant est qu’on aille jusqu’au bout, permette de retrouver enfin des perspectives qui prennent acte du climat présent pour le travailler de l’intérieur et faire exister la possibilité même d’un projet politique autonome. Et si ce jour-là, à Bellecour, nous n’avons pas franchi le cordon, c’est que nous n’étions pas prêts à placer au cœur de notre action ce slogan qui a porté et porte encore le printemps arabe : « nous n’avons pas peur ! »

Les photos illustrant l’article sont le travail de la photographe Flore Giraud durant le mouvement contre la réforme des retraites d’octobre 2010, dont elle nous a fait don d’utilisation gracieusement.

Vous pouvez retrouver son travail lors d’une exposition photo qui a lieu du 19 mars à fin mai, à : la librairie La Plume Noire, 8 rue Diderot, 69001 Lyon.

Vous pouvez également visionner son travail sur son site à : http://floregiraud.fr.

|