Notre intérêt s’est porté sur les pratiques déployées par l’État et ses institutions dans le cadre de la Protection de l’enfance, notamment au sein du contexte singulier d’évaluation des situations dites à risque de maltraitance familiale, au moment où la notion de danger se profile dans les discours et les pratiques socioéducatives. De cette analyse se dégage un enjeu théorico-clinique qui dialectise la question de la partialité à celle du sujet. Le dispositif de la protection de l’enfance1 soutient un cadrage des pratiques institutionnelles, cherchant à les rendre adaptables à chaque problématique familiale, au profit d’un traitement impartial qui semble pourtant menacer la question du sujet.

Nous avons cherché dans un premier temps à mettre en évidence l’intérêt clinique à accorder au caractère partial des pratiques socioéducatives, une pertinence quant au matériel qualitatif qu’il permet de recueillir auprès des familles à transactions violentes. Dans un deuxième temps, nous avons interrogé l’impact psychopathologique de la tendance contemporaine et institutionnelle à l’impartialité, et ce, autour des questions posées par l’enfance maltraitée.

Réflexion terminologique

Dans la définition de la partialité, nous pouvons lire entre autres « caractère partial et manque d’objectivité ». Dans la recherche de synonymes, nous trouvons « injustice, favoritisme, népotisme, arbitraire, préférence, préjugé, irrégularité… et enfin subjectivité ».

D’un point de vue clinique, cette lecture crée un certain embarras quant à la place respective de la subjectivité et de la partialité. Implicitement, elle traduit l’idée que l’appréhension du monde environnant sous le prisme de la subjectivité pourrait être assimilée à de la partialité ce qui conduirait d’une part, à une appréciation biaisée, car trop affectivée et d’autre part, à un parti pris intentionnel, au service d’un intérêt personnel.

Ce terme de « partialité » semble ainsi drainer une série de représentations inscrites dans un contexte sociétal moderne ; celui de l’idéologie de transparence, de neutralité voire de maîtrise et de désaffectivation. La subjectivité et la partialité viennent interroger les dimensions sociales d’injustice, de favoritisme, de manque d’objectivité et d’impartialité, donnant parallèlement une fonction singulière au concept freudien de retournement dans le contraire (Freud, 1915). Nous pouvons faire l’hypothèse économique que la représentation de la partialité soit soutenue par une charge pulsionnelle dont le mécanisme de retournement dans le contraire favoriserait la décharge. Au niveau dynamique, le retournement dans le contraire entre subjectivité et objectivité ou encore entre partialité et impartialité peut se comprendre comme une activité défensive, au service d’une quête de vérité produit d’une appréhension simplifiée du monde environnant. L’exigence d’impartialité semble se mettre au service d’un refus de la subjectivité, confondue avec la partialité, et soutenue par une recherche d’objectivité qui risque d’aboutir à l’exclusion de l’autre comme sujet. Raymond évoque que la « vérité, d’apparence si commune, à qui l’on attribue autant de pouvoir, se révèle d’une infinie complexité dès lors qu’on essaie en toute sincérité d’en explorer les différents contours ou d’en apprécier la teneur », il souligne aussi que « sa spécificité est justement d’être hautement contradictoire puisque s’annonçant comme universelle, elle se distingue par son caractère subjectif » (2009, p. 65).

Au sein d’une société où le pouvoir du « fait perceptif » et de l’image est grandissant, que ce soit sur le plan politique, médiatique, juridique ou social, la question de la vérité, envisagée sous le prisme de l’objectivité, trouve son sens dans l’isolation du fait, au profit de la maîtrise affective. Pourtant, sous le prisme de la subjectivité, cette vérité pourra se comprendre à partir de plusieurs dimensions ni exhaustives, ni contradictoires, mais qui se déduisent du sujet.

L’affirmation de la nécessité d’impartialité et d’objectivité semble traduire, au-delà d’une volonté idéologique de neutralité, le déploiement de pulsions d’emprise, questionnant le sujet politique, le sujet de l’institution et le sujet désirant. Cette tendance idéologique d’impartialité apparaît comme sous-tendue par une pulsion d’emprise de l’objet, ou précisément de l’objet partiel, que le pouvoir peut incarner en toute légitimité. Nous pouvons ainsi faire l’hypothèse que cette appréhension de la réalité, sur le mode du fait objectif, favorise un surinvestissement perceptif, au profit d’un destin pulsionnel de retournement dans le contraire qui évacue, sous l’action de la pulsion de mort, la dimension conflictuelle et l’espace de pensée psychique.

Cette introduction ouvre un large champ théorique et clinique sur les pratiques institutionnelles, déployées dans ce contexte singulier que l’on nomme de façon moderne, l’évaluation des situations dites à risques de maltraitance familiale. Point culminant de la pratique sociale, le risque de maltraitance familiale active simultanément chez les professionnels de la protection de l’enfance, des représentations de danger, d’éthique, de responsabilité et d’institution. Le professionnel est soumis à une charge d’affects, associée à des représentations qui appartiennent simultanément au registre du professionnel et de l’intime, dialectisant, au sein de cet espace-temps, la question du sujet à celle de l’institution.

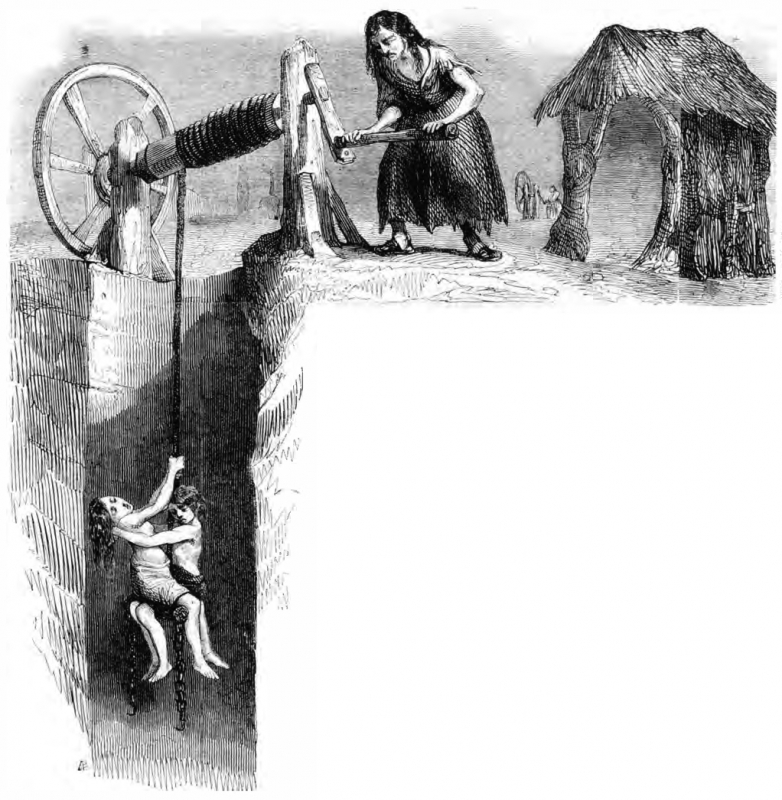

Archives Daniel Chatry

Clinique du lien dans la protection de l’enfance

Notre réflexion est guidée par l’hypothèse générale d’un impact traumatique simultané de la violence – inhérente aux situations de maltraitance familiale – sur le sujet de l’institution et sur le sujet de l’inconscient. Cet impact peut, lorsqu’il n’est pas reconnu, nuire à la qualité de la prise en charge. Cette hypothèse envisage l’articulation des différents cadres institutionnels, comme un processus d’intériorisation qui va réagir selon les modalités du lien à la famille concernée.

Maltraitance familiale et traumatisme

La maltraitance familiale recouvre aujourd’hui un champ plus large qui influence les savoirs psychologiques. Les mauvais traitements ne sont plus seulement considérés comme maltraitants, mais aussi, dans le cadre de pratiques et de discours institutionnels, des négligences graves ou des formes de cruauté mentale. Cette extension du champ de la maltraitance a parallèlement contribué à la déclinaison du concept de traumatisme.

La situation de maltraitance familiale confronte l’institution au dilemme de séparer pour protéger. Aussi, le questionnement de l’institution s’articule d’une part, autour de la nature des faits maltraitants, sous-jacente à la question de la vérité et, d’autre part, autour du concept de traumatisme, au regard des relations qu’ils entretiennent. En effet, si dans les cas de maltraitances physiques et sexuelles, la question du traumatisme trouve une légitimité, dans les maltraitances psychologiques et les négligences graves, le traumatisme pose le problème de son identification et de sa représentation. Le repérage et l’identification d’un événement à valence traumatique s’avèrent beaucoup plus problématiques, induisant des effets de linéarité et de simplification au sein même des pratiques socioéducatives.

Transfert et institution

En France, le développement des concepts de « résilience » et de « bientraitance » a participé à une remise en question des pratiques auprès des familles dites « maltraitantes ». Les recherches mettent en évidence la présence, chez les professionnels du secteur de la protection de l’enfance, de réactions émotionnelles spécifiques comme la peur, la tristesse et la culpabilité. Waring (1998), par exemple, défend l’idée que le processus d’aide et/ou d’accompagnement de ces familles que l’on nomme négligentes, maltraitantes ou encore carencées témoigne de la présence d’affects comme la rage, la confusion ou la méfiance, induite notamment par le mécanisme d’identification à l’agresseur. Partant de ce postulat, le débat s’oriente sur les enjeux auxquels sont soumises les institutions et sur les pratiques déployées pour y faire face, en interrogeant la notion de transfert. Ici, le caractère partial des pratiques prend un sens clinique tout particulier, en opposition au déploiement d’une culture de la preuve et de l’impartialité, produit d’une idéologie sécuritaire. De plus, l’institution est aussi un lieu qui accueille des enjeux de pouvoir et d’autorité qui influencent cette dimension transférentielle. Les relations de pouvoir ne peuvent se réduire à un bien que l’on possède et doivent s’envisager comme des rapports dynamiques entre forces, dont la manifestation première est la violence.

Selon Peuch-Lestrade, l’institution est « un espace commun portant et porté par les soignants, mis à disposition des soignés et incluse et concernée par de nombreuses autres institutions de la société » (2006, p. 1093). En ce lieu se déploieront les enjeux de savoirs et de certitudes propres à chacun, participant au processus identificatoire du sujet, à partir de la dialectique Sujet/Institution (Peuch-Lestrade, 2006). L’auteur indique que le déploiement maximal du transfert et sa possibilité d’analyse auront lieu au sein de la modalité la plus politique de son fonctionnement soit celle qui laissera au mieux s’exprimer la dimension de la pluralité humaine. Nous pouvons dégager l’idée que l’institution reste traitante tant que professionnels et familles, sujets et objets de l’institution, conservent la possibilité d’exercer une certaine forme d’emprise.

Institution, réseaux et dispositif

D’un point de vue politique et social, la protection de l’enfance a fait l’objet d’un état des lieux insatisfaisant au regard de l’inertie qui a jalonné certaines situations, associée aux drames médiatisés de l’enfance maltraitée et du morcellement manifeste des interventions, agissant comme une paralysie de l’action. Ces constats ont favorisé une volonté d’action sur le réel, toujours plus protectrice et mieux organisée. Au-delà des murs de l’institution, la prise en charge des familles dites maltraitantes nécessite une articulation des instances juridiques, sociales et médico-psychologiques. Cependant, si comme le souligne Dumaret « la coopération n’est pas un état naturel et nécessite un étayage permanent » (2004, p. 55), la mise en place d’un dispositif visant à cadrer les pratiques institutionnelles fait prendre à la notion d’étayage un statut particulier, aux limites de l’instrumentalisation.

Depuis la loi du 5 mars 20072, de nouveaux dispositifs sont mis en place par les politiques publiques3, reposant sur la création d’un système de pensées et d’actions où les relations professionnelles sont censées obéir à un modèle de répartition équitable. La protection de l’enfance met ainsi en avant des objectifs légitimes et audacieux comme la centralisation des données, la prévention, la coordination des pratiques et des institutions. Et comment ne pas témoigner d’enthousiasme face à ce type d’ambition ? Cependant, comme le souligne Diet « la force de la contrainte discursive de ces mots, de ces formulations ne serait pas aliénante si elle ne sollicitait pas chez le sujet la fascination propre au discours pervers, avec leurs miroitantes promesses de toute-puissance et de maîtrise, leurs illusions de certitudes et leurs rassurants dénis » (2009, p. 67). Le risque qui se profile est celui d’une substitution du dispositif au réseau, permettant de trouver des réponses objectives aux énigmes subjectives posées par le lien interinstitutionnel. Si le dispositif, par le cadrage qu’il introduit, favorise une organisation des actions, il semble faire disparaître, dans les pratiques et les discours institutionnels, la culture du travail en réseau initié à partir de la question même du sujet. En ce sens, Gunon (2010) souligne que le dispositif ne peut tenir sa pertinence que si des « attaches de réseaux » sont conservées et maintenues par les institutions.

Le dispositif induit l’idée que, par la formalisation des liens institutionnels, la procéduralisation de l’action et la critérisation des comportements de l’enfant et de son parent, le traitement des situations pourra s’inscrire dans une démarche d’impartialité et de transparence, au profit d’une action idéologiquement juste et équitable. Il est implicite qu’avant la mise en place du dispositif, l’affect trop envahissant, la désaffectivation trop défensive et la désorganisation des interventions, nommée cliniquement le « morcellement », entraînaient une perte d’objectivité et de transparence dans le traitement des situations.

Pour une complexification de la pratique

Les politiques publiques à l’origine de l’impulsion des dispositifs visent à favoriser l’introduction d’un cadre commun et adaptable aux différentes situations familiales, à l’endroit où les institutions sont amenées à s’inscrire dans une collaboration partenariale qui s’introduit depuis l’instance juridique, par le sujet social, jusqu’au sujet de l’inconscient.

L’instabilité et l’exacerbation émotionnelle que génère la mission de protéger l’enfance entraînent une charge affective, qui se manifeste par des confrontations professionnelles et des frustrations institutionnelles. Il semble que cette organisation des actions de prévention, de centralisation et d’évaluation trouve son origine au sein même de cette instabilité, cherchant à fournir un cadre « réel » identifiable et objectivable par les professionnels. Ce système préétabli de relations devient l’unique repère des professionnels, celui qui occupe une place de vérité et de toute-puissance et qui se substitue, par effet de réassurance, à la représentation du travail en réseau. Le risque sous-jacent est celui du déploiement d’une pratique interinstitutionnelle centrée sur une dimension formelle, au détriment du fond subjectif et des enjeux intersubjectifs qui se nouent au sein même du lien à l’autre. Dans ce système, le travail en réseau ne semble plus trouver d’existence propre, posant la question du transfert dans l’institution.

Il semble que si la politique du travail en réseau est ancienne et largement inscrite dans les cultures institutionnelles, l’instabilité, associée à l’étayage et à l’élaboration de la violence ordinaire mobilisée au sein du lien, a introduit une mutation de ce dernier sous forme de dispositif. Ce système ne nie pas l’intérêt des liens interinstitutionnels, mais propose un guide des actions et des pratiques qui, par effet boomerang, enraye la conflictualisation. Le dispositif est alors lui-même qualifié de réseau introduisant une absence de pensée autour des liens institutionnels et rompant de façon brutale avec la dimension politiquement démocrate de l’institution, où les liens institutionnels sont pensés ailleurs, par un Autre, tout-puissant et détenteur d’un savoir.

L’illusion de l’impartialité : la question de la clinique du social

La terminologie de maltraitance familiale a connu depuis son introduction dans le langage commun des mutations importantes. En ce sens, nous repérons un élargissement des missions de la protection de l’enfance notamment à travers la prévention et l’évaluation du danger. Sur le terrain, nous observons un décalage entre ces missions et la réalité de la pratique. Cet écart se manifeste par un clivage mettant en avant des positionnements souvent antinomiques et générateurs d’une somme d’excitation pulsionnelle. Ils nécessitent un travail d’élaboration et de perlaboration, afin de permettre une appréhension complexifiée du réel. Cependant, si cette orientation clinique est mise à mal dans l’institution qui accueille la violence familiale, sur le plan interinstitutionnel, elle rencontre une limite manifeste, laissant une place vacante à la violence, qui peut aussi revêtir un caractère pathologique.

Les enjeux de pouvoir, de censure et d’autorité trouvent un ancrage prédominant au sein des liens interinstitutionnels où la manifestation de la violence s’inscrit dans les vécus subjectifs des membres. Qu’il soit politique ou social, le pouvoir nous entraîne toujours aux racines de la perversion vers un univers où la violence permet de ne pas se laisser envahir par le chaos (Legendre, 1974). L’idée est que la mise en scène de la violence dont un tiers se trouve victime, confronte le professionnel à un choc perceptif, l’amenant à transmettre un vécu chaotique et délié (Pinel, 2004). Cette transmission du chaotique au sein des liens institutionnels met en échec le travail de représentation nécessaire à l’élaboration de la violence.

D’un point de vue clinique, il en résulte une incapacité à accéder à la conflictualisation, entraînant des effets similaires à ceux qu’exerce la censure. En ce sens, Legendre souligne que « la censure constitue un bon moyen d’enlever le conflit où s’accomplit la fonction vitale de masquer la vérité » (1974, p. 36). Là où la psychanalyse appuie l’idée du passage d’un univers à un autre par l’intermédiaire du conflit, nous nous heurtons ici à la mythologie de l’absent, dans la croyance au pouvoir d’un Tout-Puissant au profit de la communication de règles sociales.

Cette démarche contemporaine, derrière une volonté de transparence et d’impartialité dans le traitement des situations, éloigne le professionnel du terrain et de la question du sujet ; sujet de l’institution et sujet de l’inconscient. Raymond (2009) souligne en ce sens que l’impartial dispose d’une vérité qui se déduit uniquement des faits et plus du sujet.

Le dispositif, s’il favorise le maintien « d’attaches de réseau », pourra permettre à l’institution de rester une construction humaine et sociale, tenant certes une dimension organisationnelle, mais où le désir et le fantasme des différents sujets, professionnels et usagers, pourront se déployer.