Enrichi par de nombreuses vagues migratoires, le peuplement des Antilles se distingue, dès son origine, par un long processus de métissage. La colonisation et l’esclavage ont bouleversé ce processus mettant les peuples au défi d’habiter ce territoire.

Les peuples originaires

À partir du premier siècle av. J.-C., les Arawaks originaires d’Amérique du Sud ont traversé les mers, jusqu’à s’implanter à Porto Rico, Cuba, les Bahamas et celle qu’ils nommèrent Ayiti. Ils développèrent des procédés d’agriculture, de céramique et de culte. Un brassage ethnique, culturel et linguistique avec les aborigènes d’anciennes vagues migratoires a permis l’apogée d’une nouvelle civilisation, celle des Taïnos. Au temps de la découverte, d’autres peuples subsistaient tels que les Ciboney, des groupes de pêcheurs-cueilleurs et les Caraïbes, redoutable peuple guerrier. Décrits comme de véritables artistes, les Taïnos sont reconnus pour leurs poteries, leurs sculptures, mais leur art se dévoilait également dans les chants, les danses et les poésies.

Le 6 décembre 1492, Christophe Colomb parti d’Espagne, débarqua 500 ans environ après l’épanouissement de la société Taïnos. Nommée Hispaniola, l’île devint rapidement le théâtre d’une convoitise exacerbée pour ses richesses, la mission d’évangélisation du Nouveau-Monde justifiant la colonisation. L’exploitation et l’asservissement ont eu raison du peuple Taïnos, et, en quelques décennies, c’est toute une population qui est décimée par les maladies, le travail forcé et les révoltes.

La révolte indienne initiait déjà quelques figures de lutte et de résistance dont les derniers Caciques (royaumes) et la mythique reine Anacaona en sont les emblèmes. Pourtant, la résistance indienne frappée par le déclin de sa population fit place à la lutte des esclaves noirs, déportés d’Afrique par les Espagnols dès 1503.

Avènement de la société coloniale

Pendant plus d’un siècle, la couronne d’Espagne va jouir du fruit de ses conquêtes, mais intéressé par ces nouvelles terres Louis XIII autorisa les flibustiers à s’approprier des territoires déjà occupés. La France s’empara de la partie occidentale d’Hispaniola, rebaptisée Saint-Domingue, et dès 1642 la traite négrière est autorisée pour relever la puissance coloniale. Pour mieux exploiter les colonies, Colbert impose le Pacte colonial qui provoquera la colère des colons, et promulgue le Code Noir en 1685. Ainsi, la main-d’œuvre africaine enrichit les grands planteurs, les négociants, la bourgeoisie et la noblesse française, mais les colons planteurs étaient muselés par les militaires royalistes provoquant dans la classe des Blancs un climat de tension permanent.

Le système colonial, un édifice instable

La complexité de l’organisation coloniale ignorée de la métropole française sema bientôt la discorde, et le passage à la monoculture intensive de la canne à sucre absorba les petites exploitations. Trop coûteux, les « blancs manants », anciens engagés, se virent remplacés par la main-d’œuvre servile et mis au ban du circuit agricole. Cette nouvelle ère de la grande exploitation sucrière et du régime de la grande propriété relançait l’économie coloniale métropolitaine, mais augmentait la main-d’œuvre et aggravait les conditions de vie des esclaves. Maltraités, bafoués, disqualifiés dans leur humanité, ils n’acceptaient pas leur condition. Le marronnage, réalisant le rêve de liberté de tout esclave, constituait la forme de lutte la plus efficace. De nombreux fugitifs se réunirent pour pratiquer la religion des ancêtres, le Vodou, un refuge, un soutien moral pour supporter leurs souffrances et un solide ressort pour stimuler leur capacité de résistance et leur solidarité. Les différentes figures du marronnage créaient les conditions d’un passage à l’acte d’émancipation. La cérémonie du bois Caïman du 14 août 1791 galvanisa l’esprit de révolte et marqua le début de la résistance armée.

Les pivots de la révolution

Regroupant plus de 80 % de la population, avides de dignité et de liberté, ces populations noires trouvèrent dans la colonie les racines de la révolution. Chaque classe aspirait à une refonte des statuts. Les affranchis et les métisses n’acceptant pas de vivre humiliés, privés de droits civils et politiques, jouèrent un rôle déterminant en prenant position contre les colons. Quant aux grands planteurs blancs, ils réclamaient la liberté du commerce et l’autonomie administrative. Marchant dans les pas de la révolution de 1789, « l’armée indigène » finit par vaincre les forces napoléoniennes commandées par le général Rochambeau, le 18 novembre 1803. L’acte d’indépendance du 1er janvier 1804 fut prononcé par le Gouverneur Général à vie J.-J. Dessalines, esclave marron. L’insurrection des esclaves contre les colons donna naissance à la première république noire libre : la République d’Haïti.

Nouvelles dominations

Si la révolution haïtienne et la déclaration d’indépendance marquèrent la fin du système colonial et de la domination directe de la France, le jeune pays ne fut cependant pas libéré de toute entreprise de domination. Trois contextes sociaux témoignent de nouvelles dominations.

La dette d’indépendance (1825-1972) et le code rural (1826)

En 1825, la France réclame une dette de 150 millions de franc-or pour reconnaître l’indépendance du pays. Cette nouvelle forme de subordination produit une division au sein de la population haïtienne. En effet, les autorités locales noires, blanches ou métisses, cherchent dans l’urgence à sauvegarder le système de plantation pour préserver une place dans le commerce mondial, exercer et consolider leur pouvoir. Ce rétablissement de la société de plantation régi par le code rural établi en 1826 entretenait le décalage entre riches propriétaires et travailleurs pauvres isolés. La servitude se perpétue, mais cette fois-ci par les Haïtiens eux-mêmes. Cependant, une partie importante de la paysannerie refusa cette situation et s’établit dans les mornes (montagnes) pour vivre en autosubsistance. Dans ce « pays en dehors » (G. Barthélémy, 1990), les rapports sociaux sont orientés vers une volonté d’indépendance permanente.

Les travailleurs agricoles des « nouvelles plantations » et les paysans indépendants se retrouvèrent dans une situation d’exclusion sociale importante. Les premiers par une insertion directe dans une configuration politique contraignante, et les seconds, en créant un système social parallèle, furent mis à l’écart du monde politique. Cette partition de la société haïtienne perdura jusqu’au xxe siècle : « Les codes ruraux [...] produits d’une économie de traite, tendent tous à faire de la paysannerie un monde à part, un corps “étranger” au pays qui, lui, est identifié [...] à une oligarchie politique, une bourgeoisie commerciale » (Hurbon, 1988). La séparation sociale entérina les conceptions raciales issues de la période coloniale, réactualisant ses fondements, afin d’éviter une régression culturelle vers l’état « sauvage », « vers une Afrique barbare fantasmée » disait Sonthonax (Gainot, in Bégot, 2008).

Ces divisions internes, présentes tout au long de l’histoire de la société haïtienne, connurent des reformulations provoquées par d’autres événements.

Quelques dates de grandes catastrophes naturelles en Haïti

1751

18 octobre : tremblement de terre à Port-au-Prince. La ville est détruite.

1770

3 juin : tremblement de terre à Port-au-Prince et les régions du sud. Les villes sont détruites.

1842

7 mai : tremblement de terre à Cap-Haïtien et toutes les régions du Nord. La ville de Cap-Haïtien est détruite ainsi que les villes de Port-de-Paix, Gomùves, Fort-Liberté et plusieurs villes de la République dominicaine furent touchées.

1946

Séisme dans le nord-est de la République dominicaine accompagné d’un raz de marée dans la région de Nagua. Haïti est également touchée.

1954

11-12 octobre : l’ouragan Hazel qui touche toutes les régions d’Haïti. À plus de 249 km/h, le cyclone dévaste le pays faisant plusieurs milliers de victimes.

2004

23-24 mai : des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la partie sud-est d’Haïti dans la nuit du 23 au 24 mai ont fait 1 232 morts, 1 443 disparus et 31 130 personnes sinistrées. Mapou, Belle-Anse avec 432 morts, Bodary avec 350 morts et Fonds-Verrettes avec 237 victimes situées dans le département du Sud-Est furent les localités les plus affectées. La gravité de ce désastre poussa le gouvernement intérimaire Boniface/Latortue à faire du vendredi 28 mai une journée de deuil national.

10 septembre : l’ouragan Ivan frappe la péninsule du Sud et la côte ouest causant, dans diverses régions, d’importants dégâts matériels dus aux inondations.

18-19 septembre : l’ouragan Jeanne traverse la bande septentrionale d’Haïti et le Haut Artibonite causant des inondations qui ont fait 1 870 morts. Le bilan s’élève à 2 620 blessés, 846 disparus et 300 000 sinistrés et avec plus de 3 000 morts, Gonaives, est la ville la plus durement frappée.

2008

16 août : la tempête tropicale Fay traverse tout le pays.

26 août : l’ouragan Gustav traverse la presqu’île du Sud dont les départements du Sud et de la Grande Anse faisant environ 77 morts et 8 disparus avec des dégâts matériels importants. 15 000 familles ont été affectées par la tempête qui détruisit 3 000 maisons et endommagea 11 458 autres.

1er septembre : l’ouragan Hanna ravage Les départements de l’Artibonite et du Nord-Est. Plusieurs villes sont inondées dont Gonaives. La ville est inondée et en certains endroits l’eau atteint deux mètres. De nombreux habitants sont réfugiés sur les toits des maisons depuis hier soir pour fuir la montée des eaux. Le bilan officiel fait état d’un mort. À côté des Gonaives plusieurs villes des Jacmel, et dans plusieurs villes du Nord-Est, du Sudet du Sud-Est ont été inondées.

6 septembre : l’ouragan lke, classé dans la catégorie 4, effleure les côtes septentrionales d’Haïti provoquant de fortes pluies dans les départements du Nord, de l’Ouest et du Nord-Ouest.

2010

12 janvier : tremblement de terre d’Haïti de 2010 d’une magnitude de 7,0 survenu le 12 janvier 2010 à 16 heures 53 minutes, heure locale. Son épicentre est situé approximativement à 25 km de Port-au-Prince, la capitale d’Haïti. Une douzaine de secousses secondaires de magnitude s’étalant entre 5,0 et 5,9 ont été enregistrées dans les heures qui ont suivi.

20 janvier : second tremblement de terre d’une magnitude de 6,1 survenu le 20 janvier 2010 à 06 heures 03 minutes, heure locale. Son épicentre est situé approximativement à 59 km à l’ouest de Port-au-Prince, et à moins de 10 kilomètres sous la surface.

Source : Wikipédia.

L’occupation américaine (1915-1934)

Les États-Unis envahirent Haïti alors agitée par une violente période d’instabilité politique le 28 juillet 1915 : les marines entrèrent dans la capitale et aidèrent P. S. Dartiguenave à prendre et conserver le pouvoir jusqu’en 1922. Durant les dix-neuf années de cette occupation, Haïti devint un protectorat américain. Les Cacos, résistants à l’occupation américaine, devinrent la première cible des troupes armées. C’est à cette période que l’image d’Haïti comme « île magique » (Seabrook, 1929), vivier de sorciers cannibales, de pratiquants vodou débauchés et dangereux fut répandue d’abord aux États-Unis, puis en Europe. Ces discours réducteurs servirent à légitimer l’occupation américaine durant des années, faisant notamment des Cacos de dangereux rebelles. Cette période fut celle d’une domination politique, militaire et culturelle, marquée par un racisme popularisé à l’étranger, l’implantation économique étrangère et une lutte anti-vodou menée sur fond de mission civilisatrice.

La dictature des Duvalier (1957-1986)

François Duvalier, médecin rural, publia des écrits, prônant une lutte socio-raciale entre « mulâtres » et « noirs ». Ses écrits populistes facilitèrent son accès à la présidence. Se déclarant président à vie il imposa un régime dictatorial particulièrement répressif. Son fils, Jean-Claude, lui succéda. Sous leur dictature (1957-1986), le pouvoir militaire eut une place considérable dans l’oppression de la population. Duvalier put prendre le contrôle des sociétés secrètes et infiltrer le vodou rural. En passant par un moyen symbolique, comme l’usage des codes vestimentaires liés aux esprits de la mort, il produisit un contrôle social effectif marqué par la terreur, grâce aux tontons macoutes (Volontaires de la Sécurité Nationale), recrutés dans les milieux populaires. Après 29 années de dictature, les traces laissées par ce régime eurent des conséquences bien après leur départ.

Conclusion

Si la révolution haïtienne a conduit le peuple à conquérir sa liberté et à se faire reconnaître aux yeux du monde, la période coloniale a laissé dans la société des divisions internes que les événements n’ont pas permis de dissoudre. La dette insupportable, la corruption et la ségrégation entre les classes sociales ont entretenu des dominations et un état de pauvreté dont la majorité de la population souffre encore. Et en particulier, aucune stabilité politique et aucun plan d’urbanisme n’ont permis la construction d’habitations susceptibles de résister aux différentes catastrophes.

La puissance dévastatrice des catastrophes naturelles récurrentes n’apparaît alors pas uniquement le résultat d’un hasard géographique, mais aussi la conséquence d’un enchaînement d’événements qui a mis sans cesse la population face à des défis à relever. L’histoire des origines d’Haïti témoigne des luttes successives auxquelles ce pays a dû faire face pour exister et rester libre. Cette détermination à résister est sans doute à l’origine de l’énergie vitale dont fait preuve ce peuple, sans qu’il puisse, pour autant dépasser les modèles du passé.

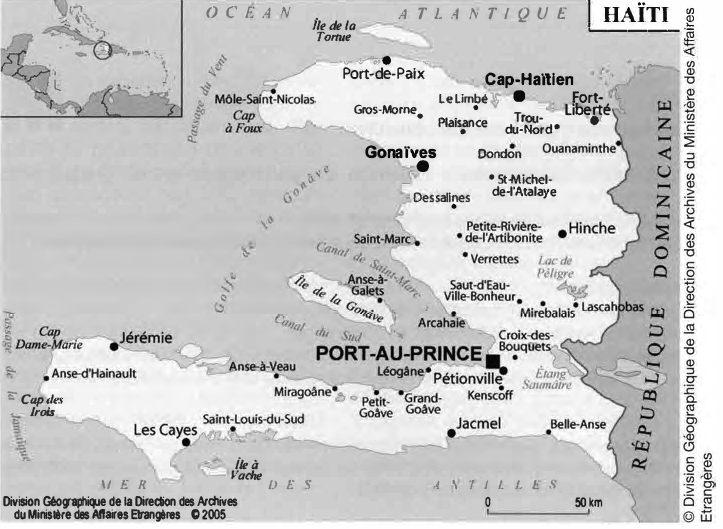

Carte de la République d’Haïti

Division géographique de la Direction des Archives du ministère des Affaires étrangères