Introduction à l’enquête

Le terrain FPP

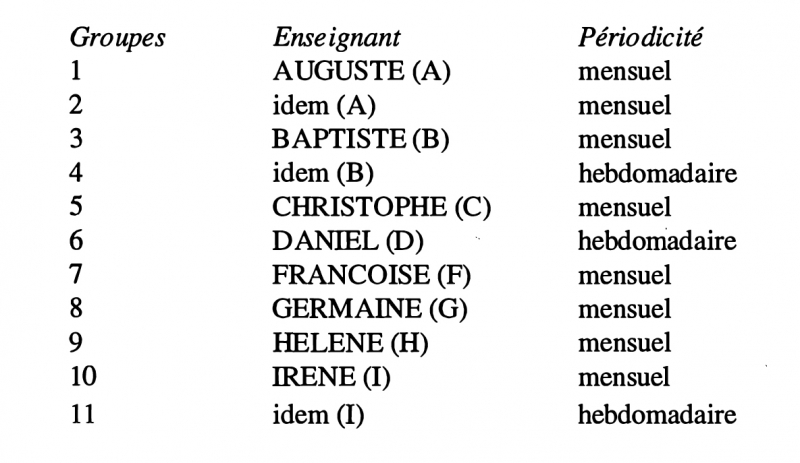

Bien qu’adepte de la discrétion, la FPP a connu une considérable expansion au cours de sa première décade, attirant toujours plus d’étudiants, succès imposant même, dès 1988, l’introduction d’une sélection initiale. En 1991 la formation comptait environ 480 inscrits (nous avons traité environ 250 réponses correspondant aux présents le jour de l’enquête) répartis en 11 groupes, huit groupes mensuels fonctionnant en fin de semaine et trois groupes hebdomadaires se réunissant en soirée. Pour la lisibilité de l’analyse nous indiquons ici la distinction des groupes suivant leur périodicité et leur enseignant.

Le critère original du libre choix de l’enseignant, entraînant une disparité quantitative, sera modulé dès l’année suivant notre enquête par l’introduction progressive d’un numerus clausus et par l’arrivée de quatre nouveaux enseignants. Aussi le paysage FPP tel qu’il apparaîtra dans cette enquête est déjà modifié au moment de la publication. Pour éclairer le lecteur il faut aussi distinguer le groupe 1, appelé « groupe recherche », animé par Auguste le fondateur même de la formation, accueillant des étudiants déjà avancés dans leur cursus.

La méthode FPP

La méthode originale de la FPP repose sur l’élaboration de dossiers à partir de « pratiques » professionnelles ou/et personnelles, donnant lieu à une possible mise en travail au sein des groupes de base (et facultativement pour certains dans des groupes thématiques), groupes dont l’hétérogénéité principielle des niveaux et des thématiques favorise une composante d’inter-formation dans un système principalement auto-formatif, celui de l’autodidacte-aidé. C’est dire l’importance des références dans ce type de formation, importance redoublée dans un champ disciplinaire où les concepts sont encore fortement attachés à leurs auteurs et où la « filiation » joue un rôle si capital dans le processus même de la transmission du savoir.

Représentation de la référence

Introduction et hypothèses

À partir de la question : « Quels sont les auteurs ou courants de pensée qui marquent et fondent votre recherche ? », nous nous proposions d’explorer les tendances théoriques qui animent la « pensée » en FPP à l’intérieur d’un espace à 21 « dimensions » d’auteurs : Freud, Klein, Winnicott, Bion, Jung, Lacan, Adler, Kaës, Anzieu, Reich, Rogers, Moreno, Berne, systémique, Piaget, PNL, connexionisme, structuralisme, phénoménologie, spiritualité occidentale, spiritualité orientale, déterminés a priori et susceptibles de constituer un horizon suffisamment englobant pour la formation psychologique. Nous avions ouvert une 22e ligne : « Autres auteurs » dont nous commenterons ultérieurement les effets, assez faibles au demeurant.

Nous sommes conscient que de nombreux biais altèrent cette étude, le premier qui vient à l’esprit est que chaque individu qui se dit fondé sur le socle freudien ou lacanien, par exemple, ne l’est peut-être que fantasmatiquement et rien n’atteste qu’il connaisse réellement les auteurs qu’il valorise – et qui le valorisent. Ce à quoi nous avons accès est donc plutôt de l’ordre d’un index d’idéologie que d’une authentique affiliation à une école de pensée ou un « poids de connaissance ». C’est pourquoi la mise en rapport des profils des étudiants avec ceux des enseignants est soumise aux effets de cet artifice.

Par ailleurs le choix qui nous est personnel des 21 vecteurs du référentiel ne relève pas d’une étude épistémologique de leurs systèmes et de leurs rapports, ils ne constituent donc pas a priori des « vecteurs-propres ».

Malgré ces réserves, la question des référents nous apparaît comme un analyseur pertinent de la formation pour plusieurs raisons qui constituent des hypothèses mises à l’épreuve dans cette recherche, en particulier celle de la mimésis.

Pour cela on pourra essayer de dégager d’éventuelles « identités groupales » et les comparer aux référents propres à leurs enseignants.

Résultats de l’enquête et analyse en composantes principales

La lecture synthétique des grands tableaux de données échappe à nos capacités intellectives, il faut donc avoir recours à des méthodes mathématiques pour tenter d’en extraire du sens.

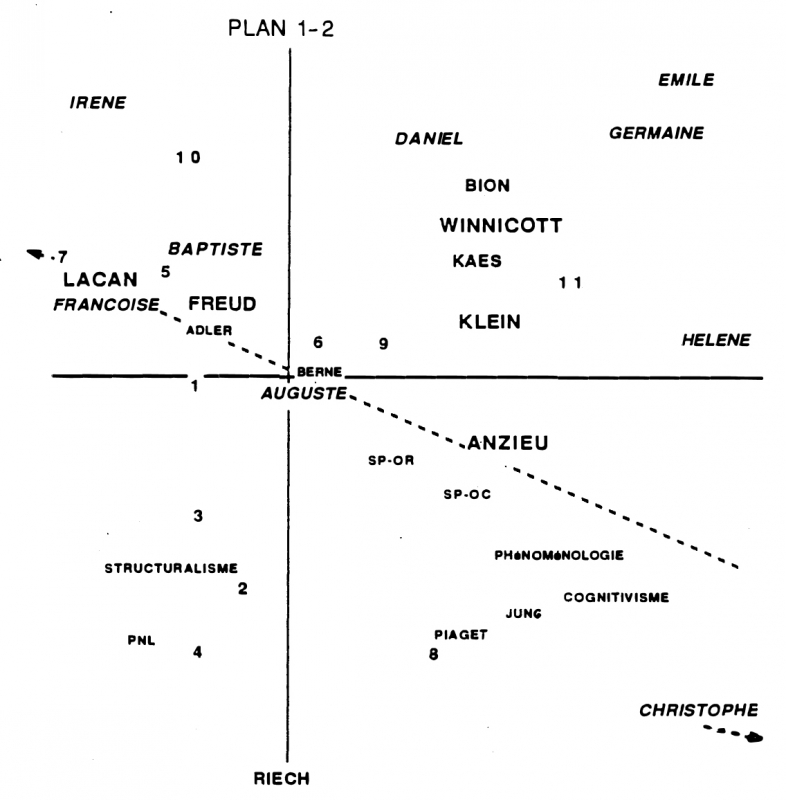

Nous nous proposons d’utiliser l’analyse statistique multivariée, ici l’analyse en composantes principales, pour essayer de « voir » l’ensemble des 11 groupes et des individus supplémentaires (9 enseignants et 2 observateurs) en projection sur des « plans principaux ». Cette méthode fait apparaître des « effets systémiques », chaque groupe étant situé interactivement avec l’ensemble des autres groupes par l’intermédiation des 21 variables-auteurs. Pour simplifier la lecture nous n’observerons ici que le plan 1-2.

Le facteur 1 (27 % d’inertie) est particulièrement activé par Klein-Bion-Anzieu, dans le sens positif.

Le facteur 2 (17 %) est lui, en forte corrélation avec Reich dans le sens négatif et plus faiblement avec Bion dans le sens positif.

Cette mise en place schématique du sens des axes nous permet alors de repérer certaines « constellations de pensées », notamment le « grand alignement », Bion-Winnicott-Kaës-Klein-Anzieu.

La proximité des deux grands « astres » Freud-Lacan (qui se trouvent différenciés suivant la troisième dimension). Enfin, on peut légitimement relier « spiritualité orientale (SP-OR) – spiritualité occidentale (SP-OC) – phénoménologie (PHEN) – Jung » dans une même mouvance, et suivant un tout autre registre, Piaget et cognitivisme.

Cette mise en place du référentiel d’analyse nous conduit à essayer d’interpréter la position des divers groupes de 1 à 11, et les enseignants de Auguste à Irène. On peut voir se dessiner un positionnement des enseignants suivant une spirale évolutive centrée à l’origine et, oh surprise ! sur Auguste, le père fondateur de la formation, et se terminant, après trois quarts de tour de l’angle polaire, à grande distance du centre, sur Christophe, l’enseignant souvent considéré comme porteur d’un « élan » nouveau. Sa position isolée l’entraînant d’ailleurs assez loin et à l’opposé de la direction lacanienne – qui lui est pourtant emblématiquement attribuée – alors que l’autre enseignant, Françoise, porteur de ce label, se situe bien en étroite proximité avec le Maître.

Les groupes sont, pour la plupart (1, 5, 6, 7, 9, 10 et 11) situés dans le demi-plan analytique (avec encore la particularité d’un sceau lacanien pour le groupe 7) ; et en opposition avec des groupes tels que 8 – ce dernier ayant une connotation « piagétienne ».

Les groupes 2, 3, 4 constituent une « famille » modérément marquée par l’axe 2, du côté structuralisme, PNL, Piaget et Reich. C’est-à-dire que s’y exprimeraient des tendances quelque peu marginales.

Topologie de l’espace de pensée en FPP

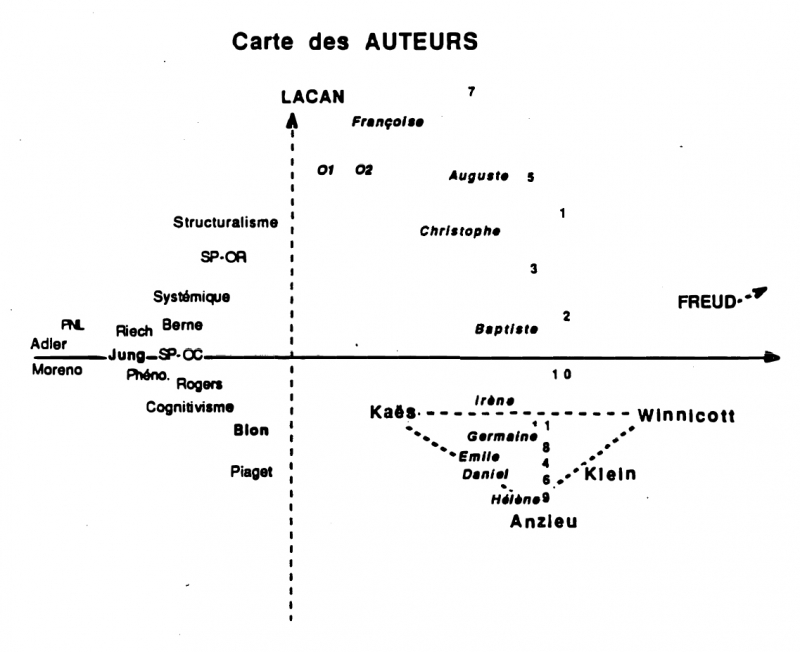

Nous envisageons ici une représentation duale de la précédente, celle des 21 auteurs en fonction des 11 variables actives, les 11 groupes ; introduisant aussi les 9 enseignants et les deux observateurs comme des variables illustratives n’intervenant pas dans les calculs.

Cette analyse permet en quelque sorte de visualiser la structure topologique de l’Espace des auteurs, selon le filtre de la formation. De l’analyse en composantes principales il ressort une très forte vectorisation par le facteur F1, concentrant plus de 82 % de l’information, le plan principal F1-F2 étant signifiant à plus de 90 %, il assure une parfaite modélisation de l’espace des auteurs. Selon le vecteur propre majeur on voit sans surprise que la composante Freud est essentielle, alors que le deuxième facteur polarise Lacan – les variables groupales s’alignant du plus au moins lacanien (de 7 à 9) et idem pour les enseignants (de Françoise à Hélène). On observe donc dans le graphique un demi-espace analytique comme lieu manifeste de la pensée dominante, où la seule anomalie est l’absence de Bion paradoxalement renvoyé dans le demi-plan « non-freudien ».

À bien méditer cette topologie il ressort que la dialectique active provient, au sein du sous-espace analytique, de l’opposition marquée entre Lacan et la constellation triangulaire Kaës-Anzieu-Klein-Winnicott, Freud lui-même étant comme étranger (orthogonal) à cette bipolarisation secondaire de l’espace de pensée. Du point de vue des groupes, qui ont tous sensiblement la même composante F1 (freudienne), c’est selon l’autre axe que se manifestent les différences. On y retrouve ceux vectorisés par Lacan, essentiellement les groupes 7 et 5, en opposition avec ceux « situés » dans le triangle K-A-W, principalement les groupes 4, 6, 8, 9, 11. Notons aussi l’accord logique entre les groupes et leurs enseignants : 1 et 2 avec Auguste, 2 et 4 avec Baptiste, 5 avec Christophe, 6 avec Daniel, 7 avec Françoise, 8 avec Germaine, 9 avec Hélène, 10 et 11 avec Irène. Cette topo-logique, qui nous apparaît significative de l’esprit FPP, n’est pas loin de coïncider, nous semble-t-il, avec celle qui structure la pensée psychanalytique en France – hypothèse à valider sur un « groupe d’experts ».

Enfin pour revenir à la 22e ligne, aux effets quantitativement mineurs, elle fait ressortir cependant l’omission de Françoise Dolto, qui correspond pour nous à un magnifique acte manqué. Par contre les Maîtres de l’Université non proposés dans le questionnaire, tels Bergeret, Guillaumin, Laplanche, Green… ne sont pratiquement pas cités, alors qu’apparaissent plutôt des auteurs périphériques à la sphère analytique, dans des mouvances psycho-corporelles ou spirituelles, marquant ainsi les individus atypiques. Le dernier signe lisible est la citation non négligeable de Pierre Legendre dans le seul groupe 5, celui justement dont l’enseignant peut être considéré comme son « disciple », mettant peut-être là en acte la logique de la transmission que nous avons tenté d’observer dans une analyse statistique plus fine de deux des groupes témoins (3 et 5).