Introduction

La clinique du traumatisme a déjà donné lieu à de nombreuses études. Mais lorsqu’elle se donne à voir dans un lieu qui n’est pas un lieu de soin, il n’est pas toujours aisé de l’aborder, de la contenir ou de l’accompagner. En effet, les conséquences du trauma se manifestent sous des formes différentes selon le lieu ou les personnes qui vont en être dépositaires.

Psychologue clinicienne en milieu scolaire, j’interviens dans un secteur situé en ZEP (zone d’éducation prioritaire). La population scolaire qui y est accueillie est composée d’un grand nombre d’enfants de demandeurs d’asile, réfugiés de différents pays, mais également d’enfants dont les parents, même en situation dite régulière, se trouvent encore très fragilisés. En effet, la situation des demandeurs d’asile est particulière : non seulement ils arrivent d’un pays qui a connu (ou connaît encore) la guerre, avec une histoire traumatique lourde, mais ils doivent, dans l’attente du statut de réfugié, supporter une situation extrêmement délicate où l’insécurité, tant matérielle que psychique, accompagne leur quotidien. Quant à leurs enfants, qu’ils aient été directement témoins de cette réalité traumatique ou qu’ils soient nés dans le pays d’accueil, les dégâts sur la psyché sont tout aussi dévastateurs. Or c’est une population qui, généralement, ne va pas consulter sauf lorsqu’un dispositif (association de réfugiés par exemple) leur apporte l’accompagnement nécessaire pour accéder à un soin.

Choix du dispositif

La plupart du temps, la demande que les enseignants adressent au psychologue à propos de ces enfants, concerne, outre les difficultés d’apprentissages, des troubles du comportement, des passages à l’acte inadaptés à la vie scolaire, de l’agressivité voire de la violence. Dans ce double contexte de transculturalité et de traumatisme de guerre, où le vécu d’intrusion caractérise toute tentative d’entrer en lien, la crainte de réactiver les vécus traumatiques rend difficile le choix d’outils de médiation pour entrer en relation avec ces enfants lors d’un entretien psychologique. L’agir, dont la clinique infantile nous a appris qu’il vient en lieu et place d’un impensable, d’un irreprésentable, est avant tout un passage à l’acte qu’on peut entendre comme un symptôme, au-delà des désagréments qu’il provoque. Il s’agit alors de pouvoir proposer des « dispositifs à rêver » qui puissent devenir des « dispositifs pour symboliser » (R. Roussillon, 1999, 2001) permettant d’explorer le fonctionnement psychique et tenter de comprendre ce qui se dit au-delà d’une conduite qualifiée d’agressive. Ma pratique m’a ainsi conduite à utiliser un double dispositif faisant appel à deux supports projectifs : le RORSCHACH et le D10. Il m’est apparu, en effet, que ces deux outils de médiation ne font pas intervenir de données culturelles marquées, risquant d’entraver l’expression de l’enfant et qu’ils favorisent l’ouverture d’un espace transitionnel susceptible de laisser se déployer son monde interne. Le RORSCHACH est non-figuratif et semble en mesure d’offrir un espace disponible, relativement ouvert faisant appel au processus associatif ; quant au D10, il permet, par la consigne qu’il propose, de contenir les angoisses et de proposer un support rassurant par sa proximité avec l’environnement de l’enfant. La sollicitation motrice permet, quant à elle, de transformer la décharge corporelle en représentation qui peut ainsi s’organiser autour de la consigne proposée. C’est la pertinence de leur complémentarité qui a justifié mon choix de ce double dispositif.

En effet, ces tableaux cliniques marqués par l’agir, m’ont conduite à faire l’hypothèse suivante : l’envahissement de la psyché par la scène traumatique a opéré un blocage des capacités fantasmatiques donnant lieu à des passages à l’acte divers, comme expression du trauma non élaboré. La position de témoin dans laquelle s’est trouvée la plupart d’entre eux viendrait entraver le travail de refoulement dans une forme d’assignation à porter la mémoire de la situation traumatique familiale, opérant une forme d’empiètement imagoïque tel que l’a décrit A. Ciccone dans ses travaux sur le transgénérationnel.

Présentation de Keita

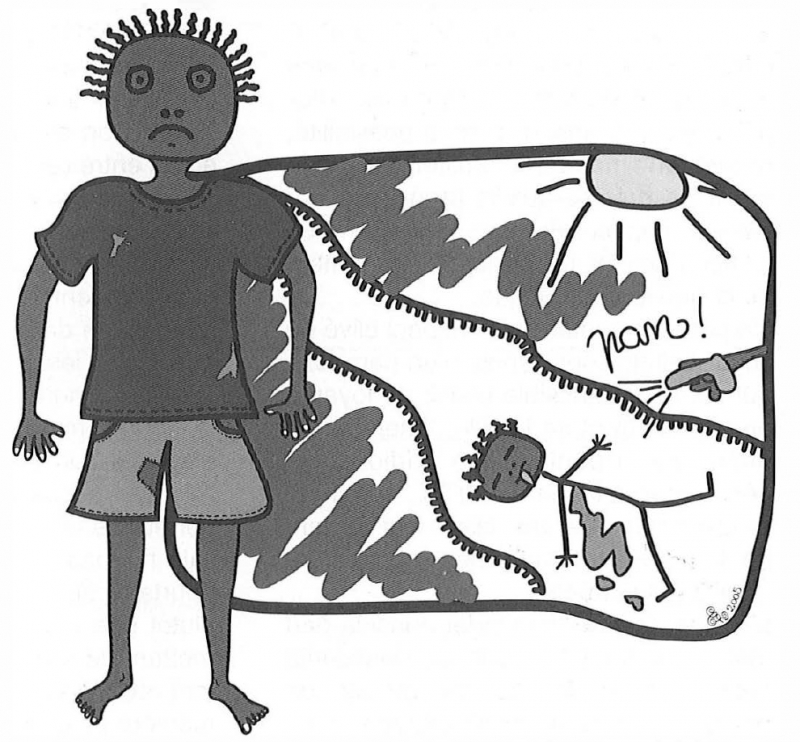

C’est à partir de la vignette clinique d’un enfant, parmi une dizaine de cas étudiés, que je vais mettre à l’épreuve cette hypothèse

Quatre ans après son arrivée en France, Keita est toujours en proie à de terribles cauchemars. Lorsque je rencontre ce garçon de 7 ans, dans le cadre scolaire, il a déjà connu plusieurs écoles depuis son arrivée en France. Il est au CP et entre difficilement dans l’apprentissage de la lecture. Il est présenté comme bagarreur, perturbateur, difficile à canaliser.

Comme tous les demandeurs d’asile, sa mère et son beau-père vont de démarche en démarche et Keita se construit un environnement d’appartement en foyer : l’école semble être le seul lieu d’ancrage offrant une certaine continuité. C’est là qu’il dépose son mal-être sous la forme la plus immédiate pour lui : l’agir.

Lors du premier entretien, Keita se dit harcelé par des cauchemars qui l’empêchent de dormir : il voit son père qui vient le trouver, en lui disant : « tu es mon fils, viens ! » ou bien « tu vas mourir ». Il va alors se réfugier dans le lit de ses parents ou dans le petit lit de son frère dans une quête de contenant que les multiples déménagements semblent avoir mis à mal. Très informé de la situation administrative de sa famille, il exprime son inquiétude de devoir repartir au Congo à cause du « dossier qui n’est pas arrivé », car il connaît bien la situation dans son pays d’origine : les informations qu’il regarde régulièrement, entretiennent la mémoire traumatique de ce garçon, comme de toute la famille.

En effet, il a vu son père et son oncle se faire tuer sous ses yeux, alors qu’il avait à peine 3 ans. Arrivant chez lui en courant il retrouve sa mère, en hurlant que les soldats viennent de tuer son père. Ceux-ci ne tardent pas à arriver. Resté caché comme le lui avait appris sa mère, il voit alors les soldats débarquer brutalement chez lui, la frapper puis l’embarquer avec eux. Celle-ci sera violée à plusieurs reprises. Lorsqu’elle est relâchée, son départ pour l’Europe est organisé avec Keita. Elle laissera sa mère et une fille aînée. Après différents lieux de transit, ils arrivent en France.

Ces éléments d’anamnèse ont été reconstitués à l’aide des différentes informations que j’ai pu recueillir, car les souvenirs d’enfance de Keita sont entachés de confusion, le traumatisme de la guerre ayant semble-t-il provoqué un amalgame entre cauchemar et réalité. Les différentes étapes de son histoire sont confuses, parsemées d’explosions, de soldats qui crient et tirent, et les repères temporels sont fluctuants. Cette réalité, certes reconstruite, est néanmoins envahissante et déborde les capacités élaboratives de ce garçon. Pourtant, le double dispositif, évoqué plus haut, a pu offrir un cadre contenant qui a mis en évidence les capacités fantasmatiques de Keita malgré le débordement de la psyché.

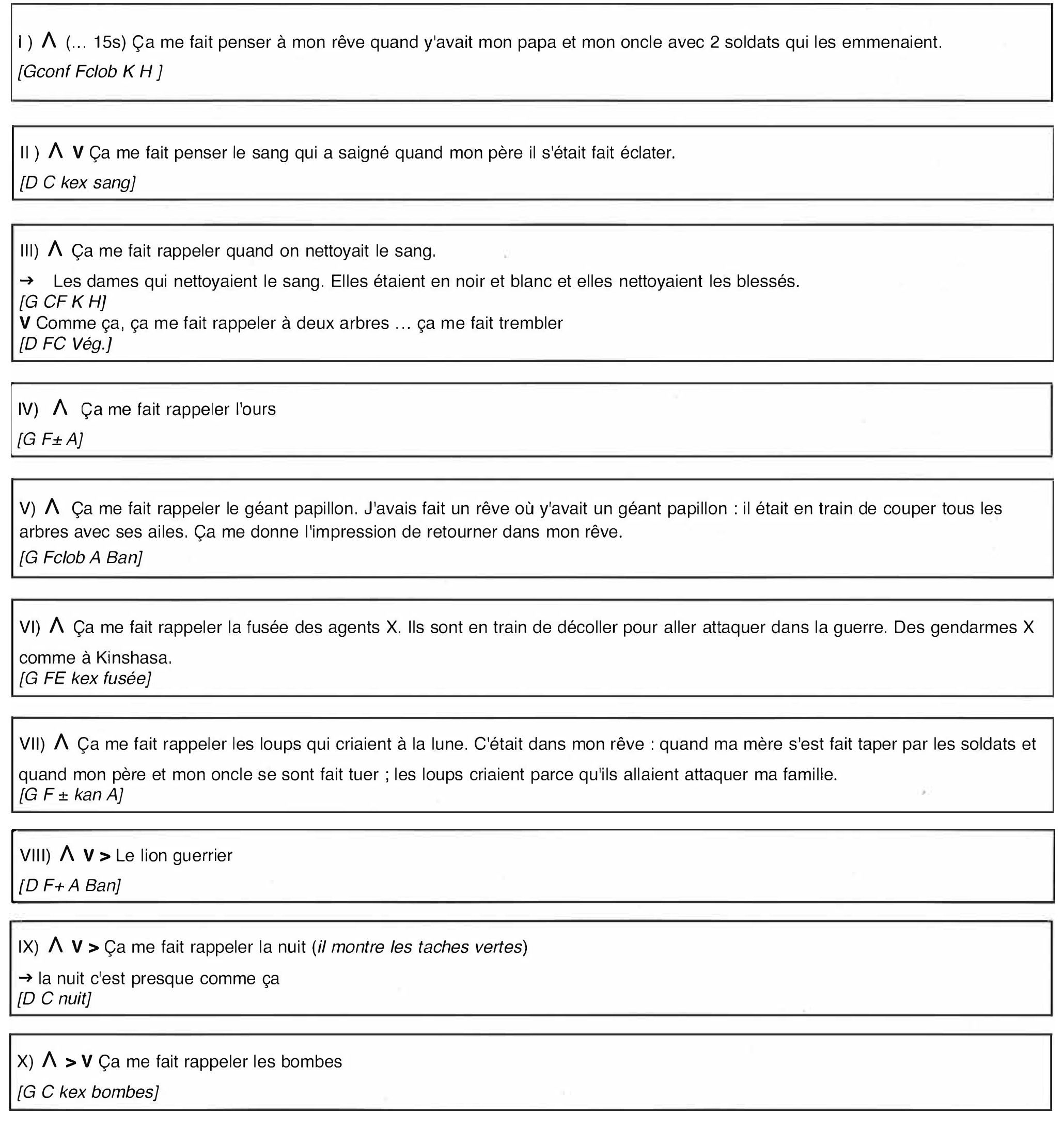

Résultats et analyse du RORSCHACH

Ce qui caractérise la passation du RORSCHACH, c’est le mouvement de persévération qui traverse tout le protocole : chaque planche semble faire ressurgir un épisode traumatique au point que l’enquête ne pourra être conduite jusqu’à son terme : « ça me fait trop peur tout ça » dit Keita.

Les réponses font d’emblée apparaître les effets du trauma sur le processus d’élaboration à travers le blocage de la capacité élaborative, dans des formes de meurtre de la pensée évoquant le « meurtre d’âme ». L’analyse clinique met en évidence, chez les enfants de demandeurs d’asile, un écrasement de l’imaginaire dont rendent compte les persévérations et l’incapacité à se déprendre de la réalité traumatique dont témoignent les scenarii souvent organisés autour de kinesthésies explosives ou d’objet. Malgré les possibilités offertes par l’épreuve projective de déployer un espace de jeu, le trauma semble se répéter à l’identique, dans une mise en scène où se confondent la réalité vécue et la réalité interne de l’enfant.

Différentes caractéristiques qui semblent propres aux enfants victimes de traumatismes de guerre apparaissent :

- Le pôle sensoriel est largement convoqué autour du rouge dans des évocations crues de blessures (Pl. Ill « les dames qui nettoyaient les blessés »), de sang qui gicle (Pl. Il « ça me fait penser le sang qui a saigné quand mon père il s’était fait éclater ») ou autour du noir dans des évocations d’angoisses destructrices. Les menaces de mort ou d’anéantissement parcourent le protocole. Le rapport « mouvement/couleur » vient soutenir cette remarque et confirme le débordement des affects d’angoisse ainsi que la faillite de l’élaboration défensive. En revanche la formule complémentaire inversée permet d’envisager, au-delà de la conflictualité interne, une possible mobilisation de la capacité fantasmatique et donc de remaniements psychiques.

- L’accrochage à la réalité traumatique empêche l’ouverture de la capacité fantasmatique vers un possible dégagement du trauma dans des formes d’empiètement sur la psyché produisant un effet de persévération du thème.

- La représentation de soi à la Pl. V révèle une forme d’identification à l’agresseur dans un retournement passif/actif : « un géant papillon : il est en train de couper tous les arbres avec ses ailes ».

- Les kinesthésies humaines sont associées à un engramme bien adapté au percept, et témoignent des capacités d’adaptation de Keita, bien qu’elles restent toujours collées au registre traumatique (PI. I « mon père et mon oncle avec deux soldats qui les emmènent » et Pl. Ill « les dames en noir et blanc qui nettoyaient les blessés »). Les kinesthésies mineures, d’objet ou explosives (Pl. « la fusée qui décolle pour attaquer dans la guerre » et Pl. X « les bombes ») indiquent, comme le souligne N. Rausch De Traubenberg, la position défensive de l’enfant face aux pulsions destructrices, renvoyant à un sentiment d’être en danger dans un monde trop violemment destructeur et envahissant.

- L’effraction traumatique ne semble pas pouvoir être contenue par un pare-excitation efficace : la planche VII, considérée généralement comme la planche des relations précoces, rend compte des déchirures opérées dans les enveloppes et des attaques opérées sur l’objet primaire « le loup qui criait à la lune. C’était dans mon rêve, quand ma mère s’est fait taper par les soldats et quand mon père s’est fait tuer. Les loups criaient parce qu’ils allaient attaquer ma famille ». Le déplacement sur l’espace de la planche, des cauchemars et de la réalité traumatique, vient témoigner de la fermeture de l’espace de jeu qui pourrait permettre un dégagement du trauma.

- Enfin, ce qui apparaît comme un glissement permanent entre cauchemars et réalité traumatique viendrait comme une tentative de mise en représentation des effractions traumatiques, de l’impensable du meurtre du père et des effractions subies par la mère.

- L’épreuve du RORSCHACH apparaît ici comme un révélateur des difficultés d’élaboration et de dépassement du trauma, ainsi que des mécanismes de défense mis en place pour tenter de le contenir.

Laurence Chassard

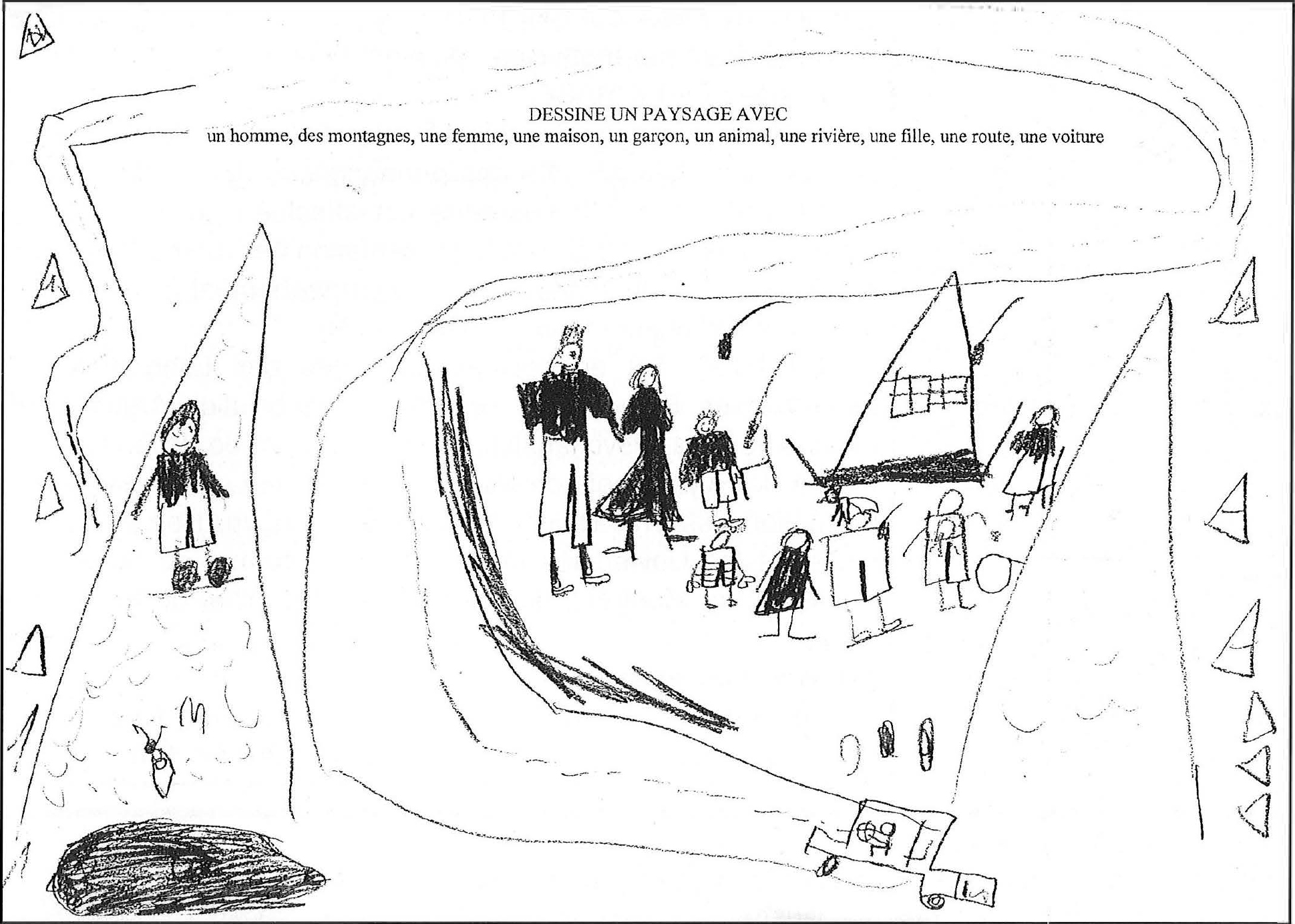

Analyse du D10

L’épreuve graphique du D10 est une épreuve de dessin qui propose à l’enfant de représenter un paysage organisé autour de 10 éléments. Cette épreuve a offert à Keita un espace plus contenant. D’abord par l’espace de la feuille, puis par les éléments eux-mêmes avec lesquels Keita a pu se laisser aller à « jouer » au sens où Winnicott l’emploie. Ainsi a pu s’élaborer une scène plus distanciée des impacts traumatiques, et dans laquelle a pu se déployer son univers fantasmatique. Certes, le lieu d’habitation reste un abri précaire : c’est une tente, plantée dans un endroit froid suscité par les montagnes que Keita a associées avec la neige. Cette référence d’allure dépressive vient en écho avec le pôle affectif qui reste encore massivement entaché d’angoisse et de lourdeur, à travers la représentation d’une rivière transformée en lac et fortement noirci. On peut imaginer que la situation où se trouvent Keita et sa famille soumis au risque d’expulsion, ne lui permet pas d’envisager un lieu d’accueil sécurisant dans la durée. La route qui fait une boucle vers la gauche semble figurer la menace du retour dans le passé, origine du trauma. Cependant les personnages sont présents, entiers et en relation les uns avec les autres laissant envisager une possibilité de réorganisation et de résolution du trauma.

Discussion

Le double dispositif montre un intérêt évident, à plus d’un titre. Il dévoile comment l’enfant de demandeur d’asile porte en lui l’histoire traumatique familiale sous forme de cauchemars qui hantent les alcôves de sa psyché, comme s’il était assigné à une place de témoin oculaire, de gardien de la mémoire traumatique de la famille. En déchargeant ses angoisses dans une agitation motrice et une forme d’agressivité, l’enfant évacue à l’extérieur ce qui ne peut être traité à l’intérieur.

La complémentarité des épreuves proposées soutient notre hypothèse : le RORSCHACH, par l’aspect non figuratif du matériel et la consigne de libre association qu’il propose, rend compte de la compulsion de répétition et de l’impasse élaborative malgré les tentatives de maîtrise du trauma. L’épreuve graphique, en revanche, offre la possibilité, grâce au matériel familier et à la consigne précise qu’elle propose, d’ouvrir un espace de jeu permettant un lâcher prise et un certain dégagement du contexte traumatique.

On peut alors interroger l’aspect clivé de ces résultats sous l’angle d’un paradoxe qui révèle un possible conflit de loyauté entre l’enfant et sa famille. Il semble en effet, que l’identification radioactive, décrite par Yolanda Gampel, soit massivement à l’œuvre chez cet enfant hanté par les traumatismes subis par sa famille et lui-même.

Mais on peut se demander aussi la part que prennent l’instabilité et l’insécurité subies par la famille, en attente de papiers et d’un statut de citoyen, dans cette forme d’entretien du traumatisme. L’enfant, lui aussi en attente d’asile définitif, est le seul à avoir un statut « ordinaire » du fait de sa scolarisation. Pourtant il devient porteur de l’histoire traumatique des parents, dans une double implication : garant de la transmission intergénérationnelle et objet anti-dépressif, dans une mise en scène de la distorsion des liens intrafamiliaux et extra-familiaux. Son statut d’élève viendrait faire écran entre l’enfant et sa famille. À l’image du « souvenir écran » dont Freud nous a appris qu’il n’est que la face apparente de l’iceberg, le statut d’élève donné à l’enfant de demandeur d’asile, ferait office de « surface de déni » empêchant que les effets du trauma, sur lui, soient reconnus et entendus par la famille, tout comme par les enseignants. Il s’agit ici d’un trauma qui va au-delà de l’histoire vécue par la famille : l’enfant porteur de la mémoire traumatique familiale n’a pas droit à l’oubli, un oubli qui, pourtant, ne serait pas une perte, mais plutôt une trace de son histoire lui permettant de s’installer dans une vie d’enfant et d’élève pour se construire de manière différenciée.