La psyché comme objet d’investissement et de représentation

La psyché humaine en elle-même est un objet d’investissement pulsionnel et de représentation pour le sujet humain. La psyché est tout à la fois l’objet et l’instrument de la connaissance. Elle se réfléchit en se reflétant, mais sa connaissance exige un détachement de ce reflet qu’elle se donne d’elle-même.

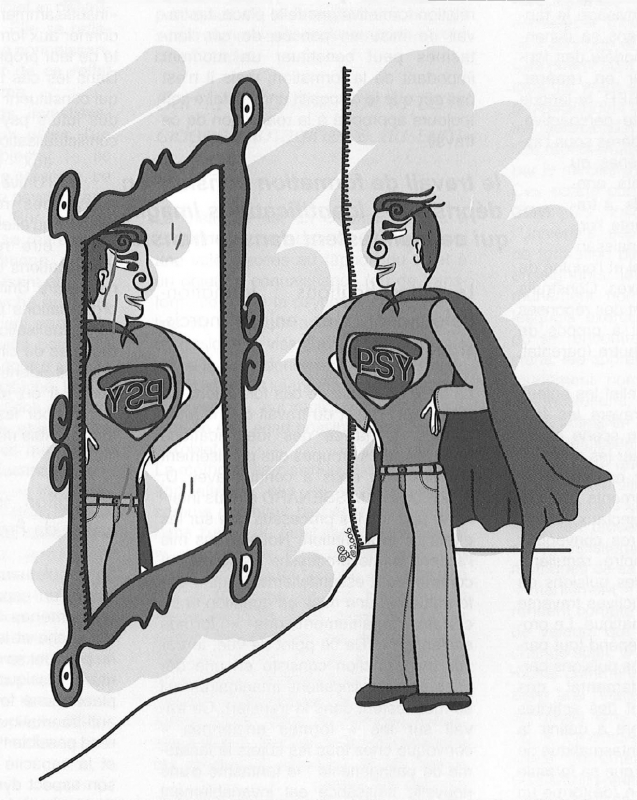

Quant à leur nature, ces investissements oscillent entre deux pôles, l’un narcissique et l’autre objectal ; ils influent sur la façon dont se présente, se représente et se travaille la psyché dans le processus de formation. Sur son versant narcissique, le sujet se représente la psyché humaine à l’image de sa propre psyché. Sur son versant objectal, la connaissance de la psyché humaine est soumise au détachement partiel de l’amour de sa propre psyché pour que soit rendue possible la rencontre avec la psyché autre, l’autre de la psyché, l’autre dans la psyché. Les conditions de cette rencontre avec la psyché objectalisée est tributaire des méthodes qui la rendent accessible. La connaissance objectale de la psyché implique un travail de symbolisation et de transmission critique des pensées issues de cette rencontre. Cette double valence narcissique et objectale dans la connaissance de la psyché affecte le processus de formation-transmission du savoir sur la psyché : elle travaille les rapports des étudiants en psychologie, leurs enseignants comme les professionnels qui y sont associés ; elle spécifie le régime de l’acquisition des connaissances dans le dispositif institutionnel qui assure la formation.

Notons que la psyché s’objectalise en se structurant comme un objet subjectif (D. W. Winnicott), c’est-à-dire comme un obstacle à sa connaissance narcissique. Elle se heurte à une division entre le sujet épistémique et le sujet de la psyché en tant qu’il est objet de la connaissance. Toutefois, cette découverte de l’altérité dans la psyché conduit à admettre qu’en-deçà de cette division, une continuité irréductible court entre la psyché et sa connaissance par elle-même, pour l’amour et pour la haine que sa part d’ombre lui inspire. Toute démarche de connaissance de la psyché me paraît marquée par cet écart et par cette congruence entre la psyché et le savoir qu’elle tire d’elle-même. C’est dans cette mesure que la psyché peut être connue comme objet subjectif. La formation des psychologues bute sur ce qui fait obstacle, sur ce qui résiste à la connaissance de la psyché comme objet subjectif. On pourrait imaginer que le processus de la formation soit engagé sur la dynamique de la rencontre avec cet obstacle.

Sur la méthode : de la coïncidence imaginaire au symbolique

La méthode est un chemin d’accès à l’objet de la connaissance. Elle est aussi une voie d’accès au rapport du sujet à un objet de connaissance (ou de transformation) : ici la psyché. Encore y a-t-il lieu de distinguer entre une méthode « narcissique », visant avant tout à s’assurer de la coïncidence entre les attentes de l’objet et l’objet lui-même, et une méthode « objectale », qui implique au contraire la pensée d’un écart possible entre l’attente et l’objet.

La méthode narcissique rate l’objet dans son altérité, elle ne le connaît que comme comblant l’expérience de plaisir dans l’unité du sujet avec le monde et avec lui-même. Plus radicalement, elle s’impose au sujet lorsque son intégrité (ou le fantasme de son intégrité) est menacée. Elle peut alors emprunter divers mécanismes de défense pour atteindre l’objet. De sa forme la plus quotidienne, le rêve, à ses développements pathologiques, comme l’hallucination ou le délire, la méthode narcissique met au service de la connaissance les processus primaires et les mécanismes de défense les plus variés. On voit donc que la méthode narcissique n’est pas sans rencontrer l’objet qu’elle connaît selon les critères du plaisir. La psychanalyse ouvre la voie d’une connaissance objectale à ces objets subjectifs narcissiques. La méthode objectale impose un différé, un détour, une symbolisation de la relation à l’objet.

On soutiendra donc que la « connaissance narcissique » de l’objet n’est pas à considérer seulement sous l’angle d’un déficit d’objectivité, mais qu’elle est un préalable qui a sa valeur propre, et que l’élaboration de la méthode d’accès à la connaissance « objectale » implique non sa négation mais son dépassement.

La formation comme rencontre

C’est sur les écarts entre investissements narcissiques objectaux, entre méthode imaginaire et méthode objectale, qu’un processus de formation à la connaissance de la psyché peut se développer, c’est sur ces dépassements qu’il achoppe et qu’il se construit.

Ces écarts sont multipliés par la relation tripartite entre étudiants, enseignants et professionnels de la Psychologie, entre lesquels circulent des investissements et des représentations elles aussi marquées par le narcissisme et l’objectalité.

Ces écarts correspondent aussi à des dispositifs institutionnels distincts : l’Université, espace de connaissance et de formation partagé entre étudiants et enseignants, les Établissements (communément nommés institutions) dans lesquels exercent les psychologues et où se rencontrent, avec d’autres praticiens, les apprentis psychologues (communément nommés stagiaires). Dans ces institutions, les étudiants ont un statut de sujets en formation et ils sont l’objet d’investissements complexes. Disons tout de suite que dans ces deux institutions, l’Université et les Établissements, entre lesquels les étudiants sont de passage, en processus de transformation, les investissements de la psyché, des méthodes de sa connaissance et de son « maniement » et des théories qui en rendent compte sont hautement saturés de valeurs qui constituent l’identité de chaque sujet. Ce sont des objets plus ou moins communs et partagés, construits dans une relation de formation qui met en cause tous les enjeux narcissiques de la transmission, et en cela ils sont aussi fortement conflictuels. Cette conflictualisation est un des ressorts dynamiques de la formation.

Le dispositif de la formation organise ainsi une triple rencontre intrapsychique, intersubjective et institutionnelle avec les investissements, les représentations et les méthodes de connaissance de la psyché. Cette rencontre est bien entendu celle de personnes placées dans ces lieux institués, sur lesquels se transfèrent des investissements et des représentations, et qui sont confrontées à prendre ou non en considération ces mouvements identificatoires et les conflits qu’ils suscitent. Une institution de formation de psychologues devra évidemment assurer la figurabilité et la perlaboration de tous les éléments psychiques en jeu dans cette rencontre, et en faire une des matières mêmes de la formation.

Quelques processus psychiques à l’œuvre dans la formation des psychologues

Fantasmes et scénarios narcissiques de formation

Dans divers travaux sur les processus psychiques mobilisés dans la formation, j’ai tenté de dégager la fantasmatique qui soutient tout désir de former et tout désir d’être formé. J’ai envisagé le fantasme essentiellement dans sa dimension structurale, sur le modèle des fantasmes originaires pour en repérer, selon le mot de Schreber, la langue fondamentale. Dans cette perspective, les fantasmes sont considérés sous l’aspect où ils sont des scènes ou des scénarios inconscients, anonymes et trans-individuels, à travers lesquels se représente l’origine, la conception et la naissance du sujet, l’attrait sexuel et l’origine de la différence entre les sexes. Construits après-coup, ils constituent des réponses aux énigmes de l’enfant à propos de l’origine, du sujet et de l’autre (parental, sexuel).

Cette approche met en relief les enjeux du désir de former à travers les fantasmes qui le mettent en scène et qui sont en mesure d’organiser les relations entre formateur et sujet en formation. L’analyse des investissements pulsionnels, narcissiques et objectaux, et les représentations imaginaires convoqués dans ces relations, montre régulièrement que la lutte entre les pulsions de vie et les pulsions destructives traverse et organise cette fantasmatique. Le processus de la formation dépend tout particulièrement du destin des pulsions partielles, du rôle fondamental des angoisses dépressives et des activités réparatrices. En cherchant à définir la formule nucléaire de la fantasmatique de la formation, j’ai proposé que sa formule typique pourrait être : « on (dé)forme un enfant ». Un tel fantasme révèle la bipolarité et le conflit pulsionnels inhérent au désir de (se) former ; il situe l’enjeu de la formation dans les objets et les fantasmes de la sexualité infantile, il confronte le sujet et son autre à la double angoisse d’être détruit ou de détruire, à la double jubilation de redevenir comme un enfant et de fabriquer un enfant (avec la mère ou le père). Un tel fantasme se décline en diverses versions, mais il condense toujours des représentations inconscientes de l’origine, de la sexualité, de la procréation, de la différence des sexes et du sujet lui-même. Naturellement une telle fantasmatique est organisatrice de la formation des psychologues à la connaissance de la psyché.

Je voudrais mettre l’accent sur la composante narcissique des fantasmes engagés dans la formation. Le désir d’une forme, d’être une forme est fortement connecté à la réalisation narcissique imaginaire d’une scène où le sujet en formation serait en mesure d’occuper la place de Sa Majesté le Bébé pour des parents idéalisés : corrélativement les formateurs (enseignants, professionnels) seraient les parents idéaux d’enfants formés à leur propre image. Il peut évidemment en résulter des conflits entre enseignants, professionnels et étudiants pour occuper dans la réalité de la relation formative une telle place. Le travail de mise en pensée de ces fantasmes peut constituer un moment important de la formation, mais il n’est pas sûr que le dispositif universitaire soit toujours approprié à la réalisation de ce travail.

Les identifications : formation-déformation. Les enjeux narcissiques

La mise en cause de ces formations de l’idéal est l’objet du travail des identifications. L’analyse des identifications dans les petits groupes dits précisément de formation nous a conduit avec D. Anzieu et A. Missenard à nous interroger tant sur les processus que sur les effets de la formation. Nous avons mis l’accent sur le processus de formation comme étant essentiellement une « déformation », une mise en question et un certain remaniement des « formes anciennes ». De ce point de vue, le travail de formation consiste en une déprise des identifications imaginaires qui se manifestent dans le transfert. Ce travail sur les « formes anciennes » convoque chez tous les sujets le fantasme de palingénésie : le fantasme d’une nouvelle naissance est invariablement impliqué dans tous les projets de formation ; il est étroitement connecté avec l’imago de l’enfant merveilleux. Ce sont les avatars de ce fantasme que les mythes racontent et que les rites d’initiation mettent en acte.

Les étudiants ne peuvent échapper à l’investissement narcissique dont ils sont l’objet qu’en travaillant sur leurs propres identifications narcissiques à la Psyché comme objet imaginaire idéal, aux formateurs comme objets imaginaires idéaux. Ils ont à connaître la « chute narcissique » qui les fait passer du statut d’enfant merveilleux à celui de sujet capable d’assumer le défaut et les ressources de leur formation. Évidemment leur tâche n’est pas dissociable de celle que les formateurs pourraient de leur côté avoir à accomplir corrélativement. Je pense tout particulièrement à ces étudiants élus comme « petits génies » d’un grand homme ou d’une fameuse équipe, et dont la formation s’ordonne autour de cette aliénation, à forger une réplique caricaturale d’un « maître » qui, pour entretenir sa propre auto-représentation narcissique, s’aveugle et aveugle sa progéniture sur les exigences plus désenchanteresses de la formation. Je pense aussi à la place qui peut être affectée à des stagiaires dans une institution : places d’enfants naïfs de « Saint-Jean bouche d’or », ou encore d’enfants « insuffisamment bons », incapables de donner aux formateurs l’image comblante de leur propre idéal.

Dans les cas les plus favorables, ceux qui constituent l’ordinaire de la formation des futurs psychologues, c’est dans la conflictualisation de la double affiliation aux idéaux proposés par l’Université et par la Profession, des références structurantes qu’elles proposent, que pourront être repérés et travaillés les identifications et les transferts fonctionnels entre Université, lieux de stage et organisations professionnelles. Si cette conflictualisation ne peut s’opérer, les mesures de clivage s’imposent avec les rigidités identificatoires qu’elles impliquent. Il en résulte quelques inconvénients pour les « enfants idéalisés » et tout à la fois malmenés de ces deux institutions.

Formation, transitionnalité et « culture » du Préconscient

La complémentarité narcissique-objectal trouve un espace dynamique dans les phénomènes transitionnels. La recherche et la connaissance de l’objet ne peuvent se développer en toute sécurité narcissique, que grâce à la mise en place d’une fonction de pare-excitation anti-traumatique. La sécurité narcissique rend possible l’expérience transitionnelle et la capacité de régression qui, dans son aspect dynamisant, est étroitement dépendante de cette sécurité fondamentale ; ensuite peuvent s’enclencher des processus de liaison et l’accès, dès lors, à une dimension objectale syntaxée, articulatrice d’écarts et de différences, ce qui suppose au total une capacité de mentalisation fondée sur l’expérience non catastrophique de l’absence ou de la fascination.

Au contraire, la conséquence d’un contact non transitionnalisé, ou insuffisamment médiatisé par la fonction pare-excitation, est que le sujet évitera toute relation d’objet devenue dangereuse ; il s’agira au contraire pour lui d’exercer maîtrise et contrôle sur des objets à forte charge traumatique qu’il devra tenter de maîtriser formellement par la répétition. C’est dans cette mesure que l’un des objectifs de la formation des psychologues est de soutenir leur capacité de transitionnaliser une expérience de crise. Cette capacité est étroitement dépendante du développement de la fonction et l’espace du préconscient chez soi-même et chez l’autre. Les enseignants ont à assumer la tâche de maintenir et de cultiver ces fonctions du pré-conscient, spécialement dans ses composantes ludiques, figuratives et transitionnelles.

Pourquoi viser cet objectif ? Sans doute parce que l’exigence de figurabilité est au principe de tout travail de liaison et de transformation, pour que la pensée se déploie et cesse d’être en proie au mutisme. Nous en faisons l’expérience avec la psychose ou lorsque nous sommes soumis à la sidération psychique ou confrontés à l’énigmatique.

Quelques résistances dans le processus de formation

L’idéalisation est, corrélativement, la haine de la psyché. C’est à cette haine que j’associerai la répugnance de la psyché à connaître l’inconscient, à la mesure de la blessure narcissique qui nous fait sujet de l’inconscient, et de cette part de l’inconscient assujetti à l’inconscient de plus d’un autre.

L’intolérance à l’incertitude de la forme, au devenir de la forme. Qu’est-ce que j’appelle forme ? C’est essentiellement l’image de soi, c’est-à-dire la composante narcissique, ou imaginaire, des identifications. La forme est ce qui est en jeu dans le processus de la formation. À cette intolérance, correspondent deux solutions défensives : 1°) un abandon de la forme, une amorphie pourrait-on dire, dans la formation ; elle se traduit par une culture de la formation infinie et elle suit le destin des analyses sans fin ; 2°) un excès de forme qui se traduit par des formations contraignantes et coercitives, dans lesquelles les contenus sont adhésifs aux contenants. Ils ont une forte charge idéologique. L’expérience de l’incertitude de la forme est inhérente au travail de la formation. C’est de nous y être confrontés sans avoir eu recours aux solutions défensives que je viens d’évoquer que nous pouvons transmettre des formes à la fois malléables et fermes, accueillir le jeu de la transformation. Je voudrais faire remarquer que cette conception de la formation est aux antipodes des projets de renforcement du Moi.

Laurence Chassard

Une des résistances majeures est donc liée à ce qui reste en souffrance, en défaut, en manque de réalisation grandiose de soi, et que la formation peut recevoir comme un transfert de transfert. Nous pouvons ainsi comprendre et traiter l’angoisse spécifique de la désorganisation du Moi, de la forme du Moi. Ces angoisses sont associées à un défaut de la représentation de la mise à mort des idéaux du Moi, de la mise à mort de l’enfant merveilleux (S. Leclaire).

Quelques remarques pour conclure. J’ai essayé de montrer que la formation des psychologues est une rencontre avec soi-même et l’autre. Elle met en travail les résistances qui, dans le processus de la formation s’appuient sur les fantasmes de formation-déformation de la psyché et sur les identifications correspondantes. Ces dimensions traversent aussi les institutions de formation des psychologues, notamment dans leurs composantes narcissiques. Elles affectent aussi, nécessairement les processus et les objets de la transmission de la psychologie. La formation est un travail de la transmission : d’un savoir, d’un savoir-faire, d’un savoir-être avec, d’une éthique.

Ainsi, la formation des psychologues ne suppose pas seulement une expérience de la vie psychique, une connaissance objectivable d’un savoir de et sur la psyché, elle suppose une acquisition de la capacité de l’accueillir en soi et chez les autres, d’en rendre compte et de la transmettre dans une mise en forme partageable par une communauté d’appartenance.