Dans le cadre de cette brève contribution, nous ne pourrons tirer qu’un modeste fil parmi la pelote inépuisable qu’est l’œuvre du grand poète portugais Fernando Pessoa. Le brin choisi sera déployé en trois étapes : d’abord, le récit des expériences infantiles de dédoublement, ensuite l’écriture dramatique puis avant-gardiste du passage à la limite vers la prolifération du multiple où s’actualise de manière singulière le circuit pulsionnel et enfin, sur fond de cette expérience, la naissance événementielle du poète comme surgir en plusieurs. En même temps que la poésie hétéronymique déploie les voix plurielles, c’est la vie même du poète qui se fait comme un rêve.

Premières expériences de dédoublement

Comme il le relatera 20 ans plus tard dans un poème, Pessoa a vécu des crises de dédoublement, sinon de la personnalité du moins de la conscience, dès son enfance :

« Il se sentit jouer

Et s’exclama : Je suis deux :

Il y en a un qui joue

Et l’autre qui le sait… »

Le caractère singulier de l’expérience mérite d’être noté d’emblée : ce n’est pas tant l’enfant qui s’invente un double comme compagnon de jeu, mais bien plus radicalement, l’enfant, délogé de lui-même, qui s’éprouve « ici en deux »1. L’unité perdue éclate en deux.

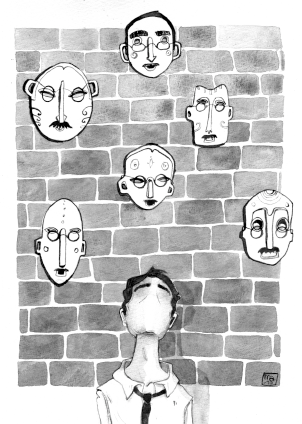

Confronté aux difficultés de l’existence, Pessoa ne se contente pas de créer un personnage qui serait son double et avec qui il pourrait dialoguer, se réconforter ou se tenir compagnie : il voit surgir, en place de lui-même, deux ou plusieurs personnages. Ainsi, durant la période entre la mort de son père et le départ à Durban avec sa mère et son beau-père (de ses 5 ans à ses 8 ans), il se remplace par la paire constituée du Chevalier de Pas et du Capitaine Thibaudet. Qu’advient-il alors de lui-même ? Il se trouve à la fois exilé de la paire et tout entier devenu la paire, ce qui lui permet d’énoncer cette chose étonnante à propos du Chevalier de Pas : « Je m’écrivais des lettres de lui. »

Pessoa n’est pas encore né comme poète, il ne s’est pas encore incorporé à l’hétéronymie comme nom, lieu et corps de déploiement en poème d’une vie plurielle : ce ne sont ici encore, selon l’expression de Patrick Quillier, que des proto-hétéronymes. Il est cependant déjà remarquable qu’il ne s’agisse pas simplement d’un double inventé, mais plus radicalement d’un devenir deux dans l’exil de soi.

Au-delà du dédoublement…

La crise vécue ira plus loin que cet éclatement en deux : Pessoa est à la fois saisi par la terrible expérience d’être plusieurs et transi par la soif de tout vivre et tout ressentir de toutes les manières. Il s’agit dès lors d’endurer, penser et faire vivre la pluralité en tant que telle.

L’écriture dramatique est une première approche pour tenter d’articuler les enjeux de cette pluralité. Dans le drame inachevé L’heure du diable2, Pessoa, à travers le personnage du diable, vient subvertir et fait éclater le schéma classique de la vision d’un Dieu, source créatrice de l’univers, se séparant de son double qu’est le Diable, figure incarnée du mal. Et c’est au diable lui-même que Pessoa prête les mots pour dire qu’une telle conjonction de Dieu et du Diable est insuffisante à expliquer l’univers.

« Il y a, madame, en ce qui concerne ce monde, trois théories différentes – que tout soit l’œuvre du hasard, que tout est l’œuvre de Dieu et que tout est l’œuvre de plusieurs choses, combinées ou entrecroisées. Nous pensons, en général, en accord avec notre sensibilité, et ainsi tout devient pour nous un problème de bien et de mal ; il y a longtemps que je subis moi-même de grandes calomnies à cause de cette interprétation. Il semble qu’il n’est jamais venu à l’esprit de personne que les relations entre les choses – à supposer qu’il y ait des choses et des relations – sont trop compliquées pour qu’un dieu ou un diable les explique, ou qu’ils les expliquent tous les deux. »

Si une des figures du double est celle de la conjonction des faces opposées – en l’occurrence Dieu et le diable, le bien et le mal, comme ailleurs, Dr Jekyll et Mister Hyde – qui rendent compte de l’organisation du monde, Pessoa ouvre à une origine bien plus vertigineuse : le monde serait trop compliqué pour être expliqué par une figure rassemblant les opposés. Le diable se pose alors comme tout autre chose que la doublure maligne de la bonté divine : il accompagne la pluralité jusqu’aux possibles qui n’existent pas, devenant la vie d’un rêve au regard duquel la réalité n’est rien :

« Je suis le maître lunaire de tous les rêves, le musicien solennel de tous les silences. Les aspirations vagues, les désirs futiles, les dégoûts des choses ordinaires, même lorsque nous les aimons, l’ennui de ce qui n’ennuie pas – tout cela est mon œuvre, née lorsque, allongé sur la berge des grands fleuves de l’abîme, je pense que je ne sais rien moi non plus. Je suis l’éternel Différent, l’éternel Ajourné, le Superflu de l’Abîme. Je suis resté hors de la Création. Je suis le Dieu des mondes qui ont existé avant le Monde. […] Ma présence dans cet univers est celle de celui qui n’a pas été invité. Je porte en moi les souvenirs de choses qui ne sont pas parvenues à être, mais qui étaient sur le point d’être. (Il n’y avait alors aucun face à face ni aucun équilibre). »

Alors qu’aucune figure du double n’est suffisante pour rendre compte de l’organisation du monde et de soi-même, ce n’est pourtant que la puissance organisatrice des doubles qui puisse attester d’une existence, autant dire dès lors que le diable (Pessoa en poète démiurge) n’existe pas : « La vérité, cependant, c’est que je n’existe pas, ni moi, ni rien d’autre ». Si exister ne peut consister qu’à être un être ou une réalité issue d’un couple de contraire, alors l’univers, conçu comme pluralité pure issue du multiple, n’existe pas, il ne serait que le mirage d’une existence sur fond vertigineux d’une pluralité abyssale.

Tout cet univers, et les autres univers, avec leurs différents Créateurs et leurs différents Satans – plus ou moins parfaits et dressés – sont des vides dans le vide, des riens qui tournent, des satellites, sur l’orbite inutile d’aucune chose.

Personnifiée en Satan, la tentation de la pluralité s’est insufflée en Pessoa, le plongeant, à son plus grand péril d’inexistence, au-delà de toute existence constituée. La formulation dramatique reste cependant limitée, voire en impasse. Elle ne permet pas de poser une nouvelle existence, ce sera dès lors en poète fictionneur et en prosateur de l’intranquillité que Pessoa va tenter de se tenir à hauteur de cette pluralité qui l’habite, afin de faire monde de ce rêve.

Pulsion plurielle : être pluralisé, vivre multiple, se faire être multiple

Il est important de noter que la pluralité ne constitue pas pour Pessoa une simple thématique intellectuelle, mais bel et bien une épreuve pulsionnelle d’où il jaillira en sujet-poète3.

Dans le drame L’heure du diable, une autre facette de Pessoa se mettait en scène dans la figure de madame, en laquelle nous le voyons gagné par cette puissance de la pluralité qui lui est insufflée par le diable en tentation : ce premier temps de passivation pulsionnelle se décline comme « être pluralisé ».

Ailleurs, Pessoa reprendra régulièrement à son compte l’audace exploratrice, affirmant sa volonté de vivre et ressentir toutes choses de toutes les manières : ce second temps actif de la pulsion se décline comme une volonté de « vivre multiple », une sorte de passage à l’acte de la multiplicité.

Quant au troisième temps, réflexif, de l’actualisation du circuit pulsionnel, il se présenterait comme la tentative de « se faire être multiple », tentative de donner forme à ce qui d’abord le saisit, captation de la pulsion plurielle dans un dispositif qui l’articule en un monde corrélatif d’un sujet trouvé-inventé. Un tel labeur d’où émergera le sujet, nous pouvons le reconnaître dans les différents courants avant-gardistes, au sein desquels Pessoa s’est investi dans les années entourant 1914 et qui constituent chacun une tentative singulière de capter dans l’espace du poème la pulsion du multiple : le paülisme va déployer les processus alchimiques, le sensationnisme entrelacer les sensations exacerbées, l’intersectionnisme organiser de subtils et complexes croisements.

La poésie paüliste consiste en un creuset alchimique, lieu mental de fermentation ou bouillon de culture primordial. Elle opère, sur le plan des images et des sensations, une sorte de recyclage, par décomposition, d’une matière poétique héritée des mouvements antérieurs dans l’espoir qu’y émerge du nouveau. Pessoa veut aller plus loin que l’expérience rimbaldienne du « je est un autre » qu’il juge trop limitée et à propos de laquelle il dira : « Le dédoublement du moi est un phénomène, dans un grand nombre de cas, de masturbation ». Pour Pessoa, il s’agit plus radicalement de se faire être à travers le multiple qui l’exile de toute réalité et de tout repère sur le vrai, la sincérité devenant dès lors une fidélité paradoxale à ce qui l’intoxique : il définit le paülisme comme une « intoxication d’artificialité » et comme un « culte sincère de l’artificialité ». Mais une fidélité sincère à l’artificialité ne peut guère être rationnelle, ni s’avérer incompatible avec l’intelligence : « C’est si dur d’être sincère quand on est intelligent ! C’est comme d’être honnête quand on est ambitieux ». Cela conduit alors Pessoa à redéfinir le paülisme comme un « culte insincère de l’artificialité », bel oxymore qui maintient bel et bien la puissance du culte, mais sans aucune garantie subjective ou visée objective. Plus tard, cet engagement alchimique dans le démontage de la pulsion apparaîtra au poète de la maturité comme quelque chose de « puéril » ou de « clownesque ». Si Pessoa cherche ensuite à s’en détacher – « Dans aucune de mes œuvres faites sérieusement, avec des idées de grandeur, ne se trouve la moindre phrase paüliste » –, il lui aura cependant fallu passer par ce temps paüliste qui se maintiendra comme une fièvre à contenir, une « nécessité de dominer l’élément paülique ».

Après cette première tentative alchimique de se faire être à partir du chaos, la stratégie du sensationnisme se pose comme une nouvelle étape visant à se faire exister à partir de l’entrelacement des sensations multiples. Pessoa élargit la notion de sensation, en affirmant que la sensation est la seule réalité et en l’appliquant à l’espace mental tout entier. Outre « les sensations apparemment venues de l’extérieur, et les sensations apparemment venues de l’intérieur », Pessoa identifie cette « troisième espèce de sensations qui résultent du travail mental : les sensations de l’abstrait ». Le but de l’art sensationniste est dès lors pensé comme « l’organisation des sensations de l’abstrait4 ».

Quant à l’intersectionnisme, il s’agit d’une étape supplémentaire entremêlée aux précédentes. Alors, que le sensationnisme déroulait les entrelacs des mêmes métaphores que le paülisme mêlait dans la densité, l’intersectionnisme va créer des intersections précises quoique vertigineuses entre les sensations, entre les paysages et entre les unes et les autres. Pessoa s’est inspiré des premiers tableaux cubistes où la netteté des arêtes et l’énergie brute des couleurs sont autant de lignes de force. De la fréquentation des œuvres cubistes, il ressent l’injonction d’obtenir des effets équivalents dans la création poétique de formes nouvelles pourvues de clarté et de dynamisme. Mais Pessoa relève le défi au-delà du modèle, il a l’ambition d’aller plus loin : au lieu de juxtaposer, il s’agirait de multiplier entre les procédés artistiques, les images et les sensations. De plus, au-delà du simple jeu des croisements entre sensations et images dans une sorte de flux labile et fugitif, il s’agit encore de trouver un tropisme du multiple qui fasse monde, une forme particulière de clinamen créateur pluriel à l’intérieur d’objets littéraires multidimensionnels, clinamen capable de disposer un monde tissé de multiplicité.

Les expériences acousmatiques et acroamatiques

Les manifestations concomitantes de la crise – perte dans l’action du multiple et menace de dispersion – et de la tentative de se retrouver dans les courants futuristes – mouvement réflexif de la pulsion – resteront toujours hantées par des voix. Dès le poème paüliste, Paludes, les voix résonnent : « Oh quel cri muet d’anxiété met ses griffes sur l’Heure ». Dans les poèmes sensationnistes, le poète se met à l’écoute, comme l’énonce ce vers du poème Heure absurde : « Puisse mon écoute de ton silence n’être point nuages qui attristent ». Quant à la dernière strophe du poème Saudade administrée, elle déploie, dans les suites d’un désenchantement repeuplé par des pensées, la pluralité des voix, tant selon leurs résonances propres que selon l’attention et l’écoute que le poète leur prête.

« Et il est de brumeux désenchantements

De l’enchantement attaché aux pensées

Chez les saints lents des recoins et des rechants

Aux coins nimbés de chants bénis des couvents…

Lamentos car intenses, lents, et tantôt

Tellement qu’ils enchantent les vents attentifs. »

Afin de préciser la hantise de la pulsion par les voix plurielles de l’Autre, expérience inquiétante du site d’où vont se détacher les hétéronymes, reprenons le commentaire de Patrick Quillier justifiant sa lecture et sa traduction :

« une question circonstanciée se pose sur les mots cantos et recantos, qui ont chacun deux sens. Cantos c’est, d’après les contextes, “coins” ou “chants”, recantos, “recoins” ou “rechants”. L’indécidabilité, très nette dans le texte portugais (les deux acceptions lui conviennent), conduit à juxtaposer les deux termes français : “recoins et rechants”. Il semble qu’il y a là une polysémie emblématique : les coins et recoins des couvents construisent sans nul doute, dans ce poème, une sorte de labyrinthe sacré qui est le lieu par excellence de l’expérience hétéronymique, laquelle est indissociable des chants et rechants qu’elle produit et dans lesquels elle a lieu. D’où l’insertion du mot “nimbés”, assez proche de “bénis” dans ses sonorités, et doté d’un sens d’aura trouble et vertigineuse qui en fait une condensation d’harmoniques plutôt à leur place dans un tel contrepoint. […] À la façon d’un musicien, car c’est ainsi que Pessoa lui-même a travaillé, le traducteur tisse donc ses propres mélismes, chargés, comme dans le texte portugais, de faire retentir l’émoi paradoxal dont ce poème, attente des échos tout autant qu’échos construisant l’attente, est l’instrument5. »

Marie Avril (marie.avril.pro@gmail.com)

Naître en sujet pluriel, surgir en poète hétéronyme

La conjonction du parcours pulsionnel du multiple que Pessoa endure et la manifestation des voix qui le saisissent et auxquelles il prête attention, voilà dressé le site d’où Pessoa va surgir en poète pluriel – c’est-à-dire tout à la fois en son maître Caeiro qui le (dé)possède, en ses disciples Reis et Campos et en « lui-même » transi par la saudade et identifié aux formes de la négation habitant les vides interstitiels de l’ensemble de la coterie inexistante. La vocation du poète consistera dès lors à s’incorporer aux conséquences de ce surgissement ; par cette incorporation il donne corps à l’œuvre hétéronymique. Si au troisième temps de la pulsion, « il est nouveau qu’un sujet apparaisse », dans le cas Pessoa, cela ne pourra être qu’un sujet pluriel. Le surgissement aura lieu en rupture de ce qui l’a préparé, il va s’imposer hors de toute maîtrise ; ce n’est donc que dans un après-coup tardif – c’est-à-dire dans la lettre devenue célèbre du 13 janvier 1935 à Casais Monteiro6 – que Pessoa relatera ce qui l’a saisi lors du jour triomphal du 8 mars 1914. Judith Balso précise, avec des mots adaptés à Pessoa, les enjeux de la nouveauté de l’apparaître en sujet pluriel :

« Surgir comme poète, selon l’injonction de son ami Sa-Carneiro en 1913 (“Oui j’ai pleinement raison dans ce que je vous dis depuis que je vous connais : il faut surgir comme poète”), ce fut, pour Pessoa, surgir en quatre poètes : Alberto Caeiro le maître, Fernando Pessoa-en-personne, Ricardo Reis et Àlvaro De Campos. Ce sont ces auteurs distincts de quatre œuvres poétiques singulières qu’il nommera par la suite, bien plus tard, des “hétéronymes”. Mais l’apparition de ces poètes et de leurs poèmes, qui s’offrent d’emblée comme constellation et comme disjonction, a lieu antérieurement à toute pensée par Pessoa de ce que cet ensemble porte et signifie. Le poème se donne inauguralement dans une figure multiple et problématique. Penser ce que cette disposition poétique singulière pense, interroger et nommer cette configuration sont des tâches qui s’imposeront du même coup d’emblée au poète7. »

En suivant les propos de Pessoa dans la lettre de 1935, nous reconnaissons d’abord le fond sur lequel va avoir lieu ce surgissement. D’une part, « aux alentours de 1912, si je ne me trompe […], il me vint l’idée d’écrire quelques poèmes de caractère païen. J’ai ébauché certaines choses en vers irréguliers […] puis j’ai laissé tomber. S’était toutefois esquissé, dans une pénombre mal définie, un vague portrait de la personne qui était en train de faire cela. » D’autre part, « Un an et demi ou deux ans plus tard, j’eus un jour l’idée de faire une blague à Sacarneiro – d’inventer un poète bucolique, d’une espèce compliquée, et de le lui présenter, je ne me souviens plus comment, comme une sorte de réalité. Je mis plusieurs jours à élaborer le poète sans y réussir. » Voilà deux versants d’un mouvement volontaire interrompu, en contrepoint duquel un nouveau sujet va apparaître, irrémédiablement composé de plusieurs voix. Pessoa relate ce surgir :

« Un jour où j’avais finalement renoncé – ce fut le 8 mars 1914 –, je m’approchai d’une haute commode et, prenant un papier, je me mis à écrire […] dans une sorte d’extase dont je ne saurais définir la nature. Ce fut le jour triomphal de ma vie et je ne pourrai jamais en connaître un autre de pareil. J’ouvris par un titre, Le Gardeur de troupeaux. Et ce qui suivit fut l’apparition en moi de quelqu’un à qui je donnai immédiatement le nom d’Alberto Caeiro. Excusez l’absurdité de la phrase : mon maître était apparu en moi. »

Le revers de cette apparition qui prend possession de lui est la perte de son moi antérieur, perte qui s’atteste de la tentative en retour de se récupérer, en donnant voix à cette partie de la subjectivité naissante qui se maintient comme un soi-même exilé de tout, sur fond de vide. Pessoa explicite ce mouvement en forme de rappel en expliquant que, à peine écrits les poèmes de Caeiro, « je pris un autre papier et j’écrivis, d’affilée […] Pluie oblique de Fernando Pessoa. »

Immédiatement et dans leur entier… Ce fut le retour de Fernando Pessoa-Alberto Caeiro à Fernando Pessoa seul. Ou mieux, ce fut la réaction de Fernando Pessoa contre son inexistence en tant qu’Alberto Caeiro. Mais tout sujet doit aussi inclure une instance qui en assure la perpétuation, et, pour celui qui apparaît en ce jour de 1914, cette instance est dédoublée, en un disciple classique soutenant une éthique de vie tendue entre le stoïcisme et l’épicurisme et un autre exacerbant la vitalité pulsionnelle et l’inscription du sujet dans le tumulte de la modernité. « Alberto Caeiro ainsi apparu, je m’efforçais – instinctivement et inconsciemment – de lui découvrir des disciples. J’arrachai à son faux paganisme le Ricardo Reis latent, je lui trouvai un nom que j’ajustai à sa mesure, car dès lors je le voyais déjà. » Le poète païen de 1912 advient ainsi à lui-même comme Reis discipline de Caeiro. Ne pouvant assumer l’ensemble de l’enseignement du maître, il ne restera pas seul : « Et soudain, selon une dérivation inverse à celle de Ricardo Reis, surgit impétueusement un nouvel individu. D’un jet, et à la machine à écrire, sans interruption ni correction, jaillit l’Ode triomphale d’Alvaro De Campos – l’Ode avec ce titre et l’homme avec le nom qui est le sien. » Il y aurait ici à déployer la spécificité de chacun des hétéronymes, y compris dans sa biographie propre et ses caractéristiques physiques, à montrer comment chacun participe à la « coterie inexistante ». Pessoa explique comment il a accompagné sa mise en place :

« J’ai placé tout cela dans les moules de la réalité. J’ai gradué les influences, connu les amitiés, entendu en moi les discussions et les divergences d’opinions, et dans tout cela il me semble que ce fut moi, le créateur de tout, qui fus le moins présent. Il semble que tout s’est passé indépendamment de moi. Et il semble qu’il en est encore ainsi. Si je peux publier un jour la discussion esthétique entre Ricardo Reis et Àlvaro De Campos, vous verrez combien ils sont différents et à quel point je ne suis pour rien dans l’affaire. »

La vocation à laquelle Pessoa s’astreint consistera dès lors à se tenir à la hauteur de sa naissance en sujet poétique pluriel. Les hétéronymes s’avèrent être bien plus que des masques : ils sont les noms de la composition du poète en sujet pluriel ; ils ne cachent rien : ils sont autant de vies du sujet qui se déploient dans l’articulation de leurs directions. Et ces vies articulées incarnées dans les poèmes entraînent avec elles des biographies spécifiques et singulières, chacune à partir d’éléments signifiants d’une histoire puisée bien au-delà de l’individualité empirique.

Quant à la consistance de la réalité poétique qui se déploie alors, Pessoa la conçoit comme « sonho » – traduit en français tantôt par « rêve », tantôt par « rêverie » – par rapport à quoi l’intrusion de la réalité commune constitue une véritable menace. Nous terminerons dès lors par une hypothèse : le modèle freudien du rêve pourrait-il éclairer les dimensions de l’hétéronymie, la manière dont la vie d’un sujet consiste en une pluralité irréductible, pluralité nouée selon le fil d’un désir qui s’y infiltre et l’organise ? Nous verrions la vie en sujet du rêve pessoen se déployer à travers les différents personnages du rêve (Caeiro, Reis, Campos, Pessoa lui-même), tandis que le semi-hétéronyme (Bernardo Soares) se tiendrait moitié dans le rêve hétéronymique et moitié sur sa marge pour en faire le récit. Soares est donc bien le plus proche de Pessoa, la vie de sa personnalité en moins, celle-ci étant incluse dans le rêve hétéronymique lui-même. Pris dans son ensemble, et tout particulièrement dans la figure de lui-même, Pessoa est donc bien le fictionneur, le tisserand de la consistance oxymorique du rêve. Mais attention, si l’œuvre a la structure du rêve, elle est la seule réalité du sujet Pessoa, d’où la menace de déréalisation par intrusion de choses brutes venues du dehors. Comment dès lors appréhender un tel rêve qui ne se limite pas à être une fenêtre vers l’ailleurs, ni à tracer la voie royale vers l’inconscient, mais qui, bien plus radicalement, s’instaure comme seule consistance inexistante d’un sujet à plusieurs voix, dont il n’est dès lors plus aucune possibilité pensable de s’en réveiller ?

Être plusieurs

Ponctuons notre brève promenade dans la galaxie Pessoa. Parti de son expérience infantile d’être deux, nous avons ensuite esquissé la menace de dispersion, puis la première tentative de mise en drame de la tentation diabolique du multiple. Finalement, ce qui fera de Pessoa le grand poète qu’il est, c’est sa naissance en sujet pluriel, surprenante à ses propres yeux et sans aucun retour possible. Nous avons montré qu’un tel surgir ne pouvait avoir lieu sans avoir au préalable parcouru les temps du parcours de la pulsion du multiple, pulsion hantée par la pluralité des voix de l’Autre. Quant à l’œuvre hétéronymique, elle n’a pris consistance que de l’engagement du poète à s’incorporer tout entier aux conséquences de son surgir en sujet. L’œuvre qui se déploie s’organise alors selon la structure freudienne du rêve – avec les personnages incluant l’index de soi-même (l’orthonyme), la pensée en acte du rêve (le maître et ses disciplines) et le narrateur qui se tient à la frontière (le semi-hétéronyme). Mais l’œuvre n’est pas seulement un rêve bordé par la réalité : l’œuvre-rêve est la seule consistance du sujet pluriel.

Pessoa n’est plus à rechercher derrière des masques, il ne consiste qu’en ce sujet pluriel et son nom devient l’index de ce lien qui fait tenir ensemble l’hétéronymie. Pessoa n’a d’autre consistance que son œuvre hétéronymique comme corps de vérité poétique.