Introduction

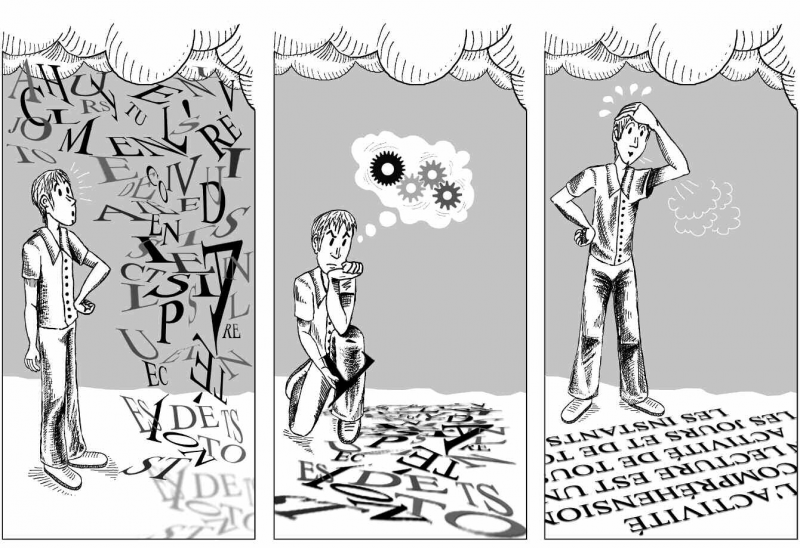

L’activité de compréhension en lecture est une activité de tous les jours et de tous les instants, avec des objectifs pour le lecteur qui souvent diffèrent, allant du plaisir pur pour sa détente, e. g., la lecture d’un roman, ou pour son information – dans le cas d’un article de journal – à un désir plus proprement ciblé sur l’apprentissage ou l’application de connaissances, comme par exemple, la compréhension d’une consigne, ou celle d’un énoncé de sujet d’examen. Dans ces derniers cas, l’objectif de lecture est de répondre de manière adaptée, soit par une action (i. e., mettre en application la consigne), soit par une réponse de nature linguistique (i. e., répondre au sujet d’examen). Cette activité de compréhension, qui semble a priori simple pour des lecteurs avérés et adultes, est néanmoins très complexe, car elle implique de prendre en compte un ensemble de dimensions lié d’une part, à l’information source issue du texte (ou du discours si nous sommes dans la représentation de l’oral) et d’autre part, aux connaissances du lecteur/auditeur et à certaines de ses caractéristiques (son âge, son expertise, son expérience, etc.). Ces deux dimensions interagissent pour conduire le lecteur/auditeur à construire une représentation mentale cohérente de ce qui est présenté et décrit.

L’objectif de cet article est de fournir quelques éléments de réponse à tous ceux qui sont intéressés par la richesse et complexité de cette activité de compréhension, en précisant la nature de la représentation mentale construite par le lecteur et en montrant le rôle que peut jouer l’ensemble des facteurs impliqués. La compréhension n’est pas une activité dans laquelle le lecteur projette « passivement » les unités linguistiques à sa propre représentation. À l’inverse, la représentation mentale en compréhension a une nature dynamique et multidimensionnelle. Ce dynamisme est lié au fait que chaque nouvel élément du texte ou du discours est constamment relié et donc « mis à jour » aux éléments de la représentation du lecteur. Ceci implique un ajustement constant entre les connaissances du lecteur, et les informations du texte en cours de traitement. La représentation construite est également définie comme multidimensionnelle. En effet, les informations issues du texte ou du discours véhiculent nécessairement des informations de nature différente, la spatialité, la causalité et l’émotion sont quelques exemples de dimensions à prendre en compte. Enfin, la représentation du lecteur se construit en interaction avec le monde dans lequel il vit et qu’il se représente au travers de ses différents sens (e. g., vision, audition…). En effet, les informations véhiculées par le langage sont fortement imprégnées de la perception que nous avons du monde et de la manière dont nous agissons sur les divers « individus » et « objets » de ce monde. Le lecteur/auditeur est, de par sa nature, en lien avec l’environnement, et se construit sa représentation de l’information textuelle via cette interaction.

La nature de la représentation mentale

Comment le lecteur se représente-t-il la signification des mots présentés dans un texte ? Que signifie comprendre un texte ou un discours ? Est-ce simplement la capacité à le résumer ? À le paraphraser ? À répondre à des questions sur ce texte ? Quel est le rôle des connaissances initiales du lecteur dans l’activité de compréhension ? Comment les informations textuelles interagissent avec les connaissances du lecteur pour aboutir à une représentation mentale cohérente ? En d’autres termes, de quoi est constituée la représentation mentale du lecteur ou plus précisément, quels sont les « objets » ou « éléments » constitutifs de cette représentation ? Comprendre est une activité qui nécessite de prendre en compte les caractéristiques du texte, en interaction avec les caractéristiques de l’individu, pour aboutir à la construction d’une représentation mentale cohérente en mémoire. Cette représentation mentale est communément appelée un modèle mental (Johnson-Laird, 1983), ou un modèle de situation (Van Dijk & Kintsch, 1983). Différents modèles de représentation ont été proposés pour définir la nature de cette représentation : les cadres (Minsky, 1975), les schémas (Schank & Abelson, 1977), et les propositions (Kintsch & Van Dijk, 1978) en sont les principaux. Cependant, une des critiques principales par rapport à ces unités représentationnelles est qu’elles sont des unités logiques, sans aucun lien avec la réalité physique de l’environnement. La représentation mentale, construite par un individu « percevant » et « agissant » sur le monde, ne peut donc être détachée de cet environnement, et certaines théories ont proposé que le modèle de situation soit analogue à l’état du monde qu’il représente (Johnson-laird, 1983). Cette analogie a été définie en termes de scenarii (Sanford & Garrod, 1981) ; de catégories cognitives de type états, événements, et actions (François, 1991 ; Molinari & Tapiero, 2005 ; Trabasso & Van Den Broek, 1985 ; Zwaan, Langston, & Graesser, 1995) et plus récemment en termes de représentations perceptives et motrices (Barsalou, 1993, 1999 ; Glenberg, 1997 ; Zwaan, 2004). Dans ce cadre, quel que soit le format représentationnel adopté, la structure interne du modèle de situation serait le résultat de la capacité du lecteur à percevoir les situations du monde réel. Cette définition donnerait un rôle crucial aux connaissances « expérientielles » du lecteur dans l’émergence de la signification et de l’interprétation du texte (voir Sanford & Garrod, 1998). Elle impliquerait également d’être capable d’imaginer les propriétés des individus ou les relations qu’ils peuvent entretenir entre eux, mais également de comprendre les relations entre les faits décrits localement et globalement dans le texte. Ce point est essentiel, car il permet de mettre en avant une forte contrainte liée à la construction de la représentation, le fait que ces éléments soient reliés d’une manière cohérente dans la représentation.

Représentation mentale en compréhension et cohérence

La cohérence a été montrée comme étant fonction de différentes dimensions, l’espace, la causation, la temporalité, l’intentionnalité et les personnages décrits dans les récits ou les romans avec leurs caractéristiques (Zwaan, Langston, & Graesser, 1995). Avec cette vision de la cohérence, le lecteur est supposé contrôler des dimensions de la situation qui participent au processus de compréhension. Par exemple, il a été largement démontré que les lecteurs utilisent leur « théorie naïve » de la causalité pour comprendre un texte et pour construire une représentation mentale cohérente de ce qui est décrit dans ce texte. La causalité est vue comme un composant « nécessaire » des modèles de situation. De la même façon, les émotions sont cruciales dans les événements de la vie de tous les jours, et interagissent avec les activités cognitives des individus, et donc avec la lecture et la compréhension.

Comment le lecteur/auditeur établit la cohérence – ou les niveaux de cohérence de sa représentation ? La représentation mentale du lecteur est composée d’entités, reliées entre elles, et seule la pertinence assignée par les lecteurs pour définir ces relations permet d’obtenir une interprétation « correcte » du texte, et conduit à différents niveaux de compréhension ou de cohérence. Cette vision de la compréhension est de nature dynamique : le lecteur traite les informations textuelles au fur et à mesure de sa lecture, il « active » et « récupère » en mémoire les relations pertinentes qui constituent le cadre ou squelette de sa représentation. Cette représentation qui sera modifiée et enrichie tout au long de la lecture est fonction de ses connaissances antérieures et des contraintes de la tâche à réaliser (ou de ses propres objectifs). À certains moments du traitement, certaines relations seront renforcées alors qu’à d’autres, elles seront mises en arrière-plan bien que toujours présentes dans la représentation (Sanford & Garrod, 1981, 1998 ; Van Den Broek, Risden, Fletcher, & Thurlow, 1996). Cette représentation peut donc être vue à la convergence de multiples sources d’information, précisément, les connaissances antérieures du lecteur (en mémoire à long terme), les informations textuelles qui sont en cours de traitement et l’information épisodique qui n’est plus en mémoire de travail (et qui porte sur les informations décrites dans le texte). Chaque nouvel élément d’information en cours de traitement est apparié aux informations traitées antérieurement. La représentation est graduellement mise à jour et enrichie par ces différentes sources et c’est ce qui constitue la complexité de la représentation finale. Les indices de récupération (leur nature et leur pertinence) sont cruciaux à ce point. Les connaissances du lecteur et les nécessités de la tâche sont ce qui assigne la pertinence aux informations à récupérer. Ce processus est dynamique, mis en place en prenant en compte les aspects contextuels (de haut niveau) et les informations de surface (de bas niveau), de telle manière que les lecteurs peuvent modifier leur représentation quand ils traitent un texte par un rapide accès aux informations antérieures du texte, mais également via des anticipations et des attentes sur les événements futurs qui les conduisent à produire des inférences ou à faire des prédictions. Dans ce cadre, la représentation du lecteur dépend de différents niveaux de contraintes (contextuelles et de surface) chacun d’eux faisant continuellement appel à la cohérence. Ma définition de la représentation mentale met donc l’accent sur les aspects fonctionnels du modèle de situation (i. e., les relations entre les unités). Ceci montre le rôle crucial joué par l’activation des connaissances spécifiques et générales du lecteur dans l’émergence graduelle de l’interprétation du texte.

Comprendre : une vision dynamique du processus de lecture

À la différence du traitement des phrases isolées où les lecteurs établissent seulement une cohérence locale (entre des unités adjacentes), le traitement d’un texte requiert de construire une cohérence locale et globale. La cohérence globale implique d’apparier l’information en cours de traitement soit à l’information du texte contenue en mémoire épisodique, soit aux connaissances générales correspondant aux informations stockées en mémoire à long terme.

De nombreuses recherches ont montré que les lecteurs étaient capables de relier des unités adjacentes du texte, mais également des unités distantes dans la structure de surface du texte en établissant des connexions à la fois locales et globales du texte même quand les connexions locales existent. De plus, en attribuant un rôle crucial aux liens entre les unités d’informations textuelles qui sont ou non dans le focus attentionnel du lecteur, et incluant ses connaissances antérieures, il est évident que les différents poids assignés par les lecteurs aux relations entre les différentes sources de connaissances jouent un rôle prépondérant. Ces poids dépendent de la situation du lecteur et du moment particulier dans le processus de lecture.

Ainsi, à chaque moment particulier dans le processus de lecture, les relations n’ont pas toutes le même niveau d’importance dans la représentation mentale du lecteur, et la nature des connaissances à laquelle le lecteur fait appel dépend du type d’information qui est dans le focus attentionnel à un moment donné de la lecture. Cette approche est cohérente avec une vision dynamique du processus de compréhension en lecture (Sanford & Garrod, 1998 ; Zwaan & Radvansky, 1998). En effet, selon Sanford & Garrod (1998), quand le lecteur traite un texte, il doit en premier identifier le domaine de référence approprié (i. e., la situation initiale du texte) qui correspond globalement à de quoi traite le texte, puis il doit utiliser ce domaine identifié pour interpréter le reste du texte. Cette approche est soutenue par l’existence d’un appariement automatique de scénario (Sanford & Garrod, 1981), où les connaissances des situations initiales des textes constituent le scénario interprétationnel d’un texte. Selon cette approche, les connaissances sont automatiquement activées et la cohérence de la représentation mentale est atteinte par l’activation de ces connaissances initiales. La pertinence n’est plus synonyme de stratégie du lecteur, mais contraint automatiquement les candidats possibles pour établir la cohérence textuelle (et la cohérence de la représentation mentale).

Cette vision est également concordante avec certaines caractéristiques de modèles computationnels en lecture comme le modèle de Construction-Integration de Kintsch (1988) ; et le Modèle Landscape (Van Den Broek et al., 1996). Par exemple, le modèle de Construction-Integration de Kinstch (1988) permet la construction en temps réel de la représentation mentale et fournit une description étape par étape de la construction du modèle de situation jusqu’au moment où une intégration des informations se produit, en lien avec les informations textuelles et les connaissances antérieures du lecteur. Cette intégration conduit à l’émergence de la représentation mentale du texte. Dans le modèle Landscape (Van Den Broek et al., 1996), l’activation en temps réel des concepts déclenche la reconstruction ou reconfiguration de la représentation globale, donnant aux relations entre la représentation en temps réel (on-line) et la représentation finale (off-line) un poids crucial.

Vers une vision intégrée du processus de compréhension

Mettre en avant les aspects fonctionnels du modèle de situation (i. e., relations entre les unités) et prendre en compte l’idée selon laquelle les représentations mentales devraient être analogues à la manière dont les lecteurs font l’expérience du monde et des situations du monde réel, fournit des arguments pour le besoin d’autres contraintes. Ces contraintes seraient de nature biologique et « autoriseraient » un niveau d’interprétation qui nécessairement renforcerait le pouvoir explicatif de toute théorie en compréhension du discours. Ainsi, une théorie complète de la compréhension doit incorporer, d’une manière plus interactive, les contributions des disciplines comme la neuroscience cognitive et la neuropsychologie. Ceci permettrait d’avoir une approche fine, et de manière plus précise, une approche biologiquement plausible, qui permettrait de décrire la complexité et la richesse de cet « état mental » qui représente le niveau de compréhension atteint par le lecteur. Un ensemble de données issues de travaux récents sur la relation entre compréhension du discours et les programmes moteurs, ainsi que sur la définition de la compréhension comme « simulation mentale », est cohérent avec cet argument (voir Barsalou, 1999). Plus précisément, si certaines régions du cerveau sont actives quand une tâche ou action spécifique est réalisée, les mêmes régions cérébrales devraient également être actives quand les lecteurs traitent des informations textuelles portant sur cette tâche particulière. De nouvelles voies d’études sont donc à explorer pour non seulement enrichir les modèles de compréhension et approfondir nos connaissances sur le fonctionnement cognitif normal en compréhension, mais également pour rendre compte de la relation entre fonctionnement cognitif et régions cérébrales.