Nous pourrions penser qu’une surdité congénitale, à l’inverse d’une surdité accidentelle ou d’une maladie (apparition brutale), n’est pas, à elle seule, une situation suffisamment déstabilisante pour considérer que le mode de fonctionnement habituel ne suffise plus pour assurer l’adaptation psychosociale de l’individu. En effet, dans un tel cas, la personnalité de l’individu s’est élaborée en relation constante avec la gestion quotidienne de la surdité. Néanmoins, l’adolescence, période de changements multiples pour tout individu, peut-elle correspondre à une phase de fragilisation plus intense pour des adolescents atteints de surdité ? Comment un adolescent, démuni d’un facteur d’adaptation important, l’audition, va-t-il donner sens et réagir face à un milieu organisé en fonction de l’intégrité de tous les sens ?

Si les concepts de stress et de coping ont très largement été étudiés ces dernières années, il n’existe que peu de recherche concernant directement le stress perçu et les modes de faire face mis en place par les personnes en situation de handicap elles-mêmes. On étudie davantage les réactions des parents face à un enfant déficient, les réactions de la fratrie, finalement l’incidence du handicap… sur les autres ! Or, en situation critique, toute personne cherche à mobiliser les moyens dont elle dispose pour s’adapter, quelle que soit sa situation, son état physique, mental ou affectif. Cette étude se propose d’analyser la perception de stress chez des adolescents atteints de surdité congénitale et la façon dont ils affrontent et gèrent les situations difficiles dans leurs relations avec l’environnement (physique et social), au moyen de stratégies de coping.

Surdité à l’adolescence : facteur de stress ?

Dans une perspective transactionnelle envisageant l’interaction constante entre l’organisme et l’environnement, l’absence d’information sonore intrinsèque à la surdité peut influencer l’évaluation des caractéristiques du milieu et provoquer du stress.

Jérôme Dupré-Latour

En effet, les organes des sens médiatisent la construction de la réalité mentale et organisent tout autant la réalité cognitive que la réalité émotionnelle et affective. L’individu sourd perçoit les événements de façon subite, les personnes et les choses ne s’annoncent pas, elles surgissent brutalement dans son champ de vision ou à proximité de lui (Aimard et al., 1985). Où va-t-on ? Cette personne va-t-elle rester longtemps ? Pourquoi ces préparatifs ? Comprendre et se faire comprendre de l’autre sont, par ailleurs, des difficultés quotidiennes susceptibles d’engendrer du stress. Le champ social représente donc, pour la personne sourde, un environnement complexe dont une bonne partie des repères significatifs échappe à sa perception.

L’évaluation des caractéristiques de la situation à affronter (menace ou défi ?) va être influencée par la signification, la représentation que ces adolescents confèrent à leur surdité dans leurs rapports avec l’environnement. Cette évaluation déterminera à son tour l’intensité de la réaction émotionnelle (stress). Le stress n’intervient que si la personne a le sentiment de ne pas avoir les ressources nécessaires pour faire face aux exigences de la situation. Les personnes se sentent alors débordées, surchargées et menacées par une situation. Ainsi, le dysfonctionnement de l’appareil auditif, privant l’individu de l’un de ses modes essentiels de relation au monde, peut occasionner des gênes importantes (perception de l’environnement, rapport aux autres…) et amplifier le mal-être et la vulnérabilité propres à l’adolescence (Laborit, 2001).

En effet, aux stresseurs quotidiens viennent se rajouter, à la période adolescente, les stresseurs développementaux. Le sujet est confronté non seulement à des transformations considérables au niveau de son corps, mais aussi à une série de tâches développementales complexes et intimement liées entre elles (développement de l’autonomie à l’égard des parents, établissement de relations hétérosexuelles, acquisition d’un projet professionnel) (Seiffge-Krenke, 1997). Ainsi, l’adolescent sourd doit gérer les composantes stressantes relatives à la phase de transition dans laquelle il se trouve, en tentant à la fois de rechercher des significations, des valeurs, des raisons d’agir, de vivre et d’espérer. Il doit également construire une identité personnelle et s’inscrire dans les différents groupes dans lesquels il est amené à vivre. Il supporte donc des tensions internes et des contraintes externes multiples. Nous avons choisi d’analyser le processus de coping au moment de l’adolescence, période pendant laquelle le sujet est confronté à des changements complexes qu’il doit dépasser.

Le coping ou la gestion du stress chez l’adolescent sourd

Lorsque le sujet est confronté à une situation nouvelle, un déséquilibre intervient. Les stratégies habituellement fonctionnelles ne suffisent plus à assurer l’adaptation. La situation de crise ébranle non seulement le style habituel, mais aussi le système identitaire (doute de soi), la position sociale (rôle, statut…) ainsi que les projets (obligation de réévaluer les buts et les moyens). Dans ce contexte, l’individu met alors en place une dynamique stratégique impliquant un changement de conduites à différents niveaux à la fois : cognitif, affectif et comportemental, lui permettant de s’adapter ou de s’ajuster au mieux à toutes situations difficiles. De façon unanime, les chercheurs (Billings et Moos, 1981 ; Lazarus et Folkman, 1984 ; Holahan et Moos, 1987) définissent le coping comme facteur stabilisant, pouvant aider les individus à maintenir une adaptation psychosociale pendant les périodes de stress. Les individus évaluent l’événement, sa sévérité et décident de la façon dont ils vont faire face à partir de leur expérience. De tels efforts de coping ont pour fonction la gestion de la relation personne-environnement, inductrice d’émotions (coping focalisé sur le problème) et la régulation des émotions (coping focalisé sur l’émotion). La relation modifiée induit de nouvelles évaluations, qui en retour engendrent des efforts de coping (Lazarus et Folkman, op. cit.). Face à une situation stressante, la personne peut employer différentes stratégies : stratégie de contrôle, de soutien social, d’évitement, de fuite, d’addictivité, d’humour…

Ces stratégies mises en place par les personnes sont fortement associées à l’intensité de leur détresse émotionnelle. Il semble que lorsque les personnes se sentent très menacées, déstabilisées, anxieuses, elles adoptent plus particulièrement des stratégies d’évitement : elles se replient sur elles-mêmes, fuient leurs difficultés, refusent d’y penser. En revanche, lorsqu’elles manifestent peu de détresse émotionnelle (peu de symptômes physiques et de faibles troubles de l’humeur), elles utilisent préférentiellement des stratégies de coping actif. Elles contrôlent la situation et recherchent du soutien social.

L’adolescent sourd se retrouve régulièrement en situation d’adaptation, de surinvestissement sensoriel pour pouvoir comprendre le monde et s’y intégrer. Il doit opérer des efforts constants pour s’adapter à son milieu matériel et social et cela sans que ce milieu lui fournisse toutes les informations nécessaires et suffisantes pour réorienter, au fur et à mesure, ses actions et son comportement (Griffon, 1993). En l’absence d’information sonore, il mobilise une énergie supérieure à la moyenne pour avoir un comportement adapté, éviter les dangers. Ceci peut alors entraîner une certaine tension et amener la personne à s’auto-contrôler en permanence et donc à être moins spontanée, simple ou souple dans ses attitudes.

Afin de faire face à son état de stress, nous supposons que l’adolescent sourd privilégie des stratégies plus orientées sur l’émotion, telles que le soutien social émotionnel ou encore l’évitement de la situation. Il met en place des modalités adaptatives-défensives lui permettant de faire face, même si c’est parfois en… fuyant une partie de la réalité. Ces stratégies vont lui permettre de gérer les conflits et les crises auxquels il est confronté et se construire en tant que personne.

Méthodologie de la recherche

Population : Pour analyser les effets de la surdité congénitale sur la perception de stress et l’utilisation des stratégies de coping chez l’adolescent, nous avons réalisé une étude comparative auprès de 128 adolescents sourds (59 garçons et 69 filles) et 133 adolescents entendants (61 garçons et 72 filles).

Instruments : Pour recueillir nos résultats, nous avons utilisé des versions courtes des échelles toulousaines de stress et de coping1. Pour des raisons d’adaptation de notre outil à notre population, l’échelle de stress a été réduite à 13 items, regroupés selon deux dimensions : les manifestations physiques du stress et l’humeur dépressive. Concernant la mesure du coping, l’échelle est constituée de 30 items, se répartissant selon quatre axes repérés dans les analyses factorielles, nous permettant de définir quatre stratégies de coping : le contrôle, la fuite, l’évitement, le soutien social émotionnel.

Passation : La passation de ces échelles s’est déroulée au sein de plusieurs établissements scolaires et instituts en France. Elle a été accompagnée d’une traduction en langue des signes ou d’une aide en LPC (Langage Parlé Complété) afin de privilégier une meilleure compréhension des consignes pour les adolescents concernés.

Résultats

Influence de l’état d’acuité auditive sur le niveau de stress des adolescents

Nous analysons dans un premier temps l’effet de la surdité sur l’état émotionnel de l’adolescent. Les adolescents sourds éprouvent-ils davantage de stress que les adolescents entendants ?

Nous pensions que l’adolescent sourd, régulièrement confronté à des contraintes imposées par sa déficience, serait amené à réaliser des efforts constants de suradaptation susceptibles de créer une tension. Or, les scores moyens obtenus indiquent une perception de stress global significativement plus élevée pour le groupe contrôle comparativement aux adolescents sourds (t = 5 003 ; p<000). Les adolescents entendants présentent, à la fois, davantage de symptômes physiques (t = 4.86 ; p<000) et psychiques (t = 4.34 ; p<000) du stress.

La surdité n’a donc pas l’impact attendu. L’adolescent sourd traverse les situations sans vivre plus de stress ou de tension que les autres. Il semblerait que ces adolescents aient appris à vivre en supportant à des degrés variables les perturbations, les difficultés liées à leur déficience, et à développer une tolérance aux situations inductrices d’émotions (Kellerman et al., 1980). Par ailleurs, nous pouvons également nous interroger sur l’efficacité des stratégies de coping dans l’interprétation de ces résultats.

Influence de l’état d’acuité auditive sur la mise en place des stratégies de coping

Nous souhaitons, à présent, vérifier que la surdité génère une utilisation spécifique de stratégies de coping chez l’adolescent. La surdité implique-t-elle une utilisation plus importante de la stratégie d’évitement et de celle de soutien social émotionnel ?

Les résultats obtenus font apparaître que les adolescents sourds utilisent de façon plus importante les stratégies de contrôle (t = 2.05 ; p<.04) et d’évitement (t = 2.34 ; p<.02). Ils ne se distinguent pas des adolescents entendants dans la mise en œuvre des stratégies de fuite (t = ,34, p<.72) et de soutien social (t = 1,32, p<.18). Afin de faire face à une situation difficile, les adolescents sourds vont refuser, par des comportements de déni, d’évitement, une partie de la réalité leur permettant de liquider la tension émotionnelle. Ils opèrent ainsi une mise à distance du problème, en essayant d’oublier ou de penser à autre chose et par des activités de substitution, telles que regarder la télévision, aller au cinéma pour se distraire, se changer les idées. Cette stratégie d’évitement est généralement utilisée si la situation ne peut être modifiée ou si elle est incontrôlable (Paulhan et Bourgeois, 1995). La surdité est une réalité incontournable, rien ne peut être fait concrètement pour la faire disparaître. Ainsi, par le déni, les adolescents tentent d’ignorer certains aspects de leur surdité qui les empêche d’accomplir les mêmes choses que les autres. L’individu qui l’adopte s’attache à prouver aux autres, et surtout à lui-même, qu’il est comme tout le monde (Rouvière, 1994). Il s’agirait donc de minimiser la surdité pour réduire son caractère inquiétant. L’étude de Vinay (2001) montre que les jeunes adoptés utilisant un faire face de refus sont bien intégrés dans leur famille et leur milieu social. Refuser la différence favoriserait l’intégration sociale. Cette réaction de dénégation permettrait ici la réduction d’une portion menaçante de la réalité (Sordes-Ader, 1996) et par là même, le maintien d’un équilibre personnel et d’une adaptation psychosociale.

Les adolescents sourds témoignent également d’une plus forte aptitude au contrôle que le groupe témoin. Ils sont capables de s’attaquer aux problèmes posés, de les prendre activement en charge pour les maîtriser. Ils définissent la situation comme un problème à résoudre et non pas comme une menace, leur permettant ainsi l’établissement d’un plus large éventail d’actions à entreprendre. Ils se donnent les moyens de transformer la situation qu’ils sont en train de vivre par la mise en place d’efforts comportementaux actifs et cognitifs. Nous pouvons nous interroger sur les relations entre ces différents processus. La mise en place des stratégies dépend-elle du niveau de stress des adolescents ?

Influence de la perception de stress sur la mise en place des stratégies de coping

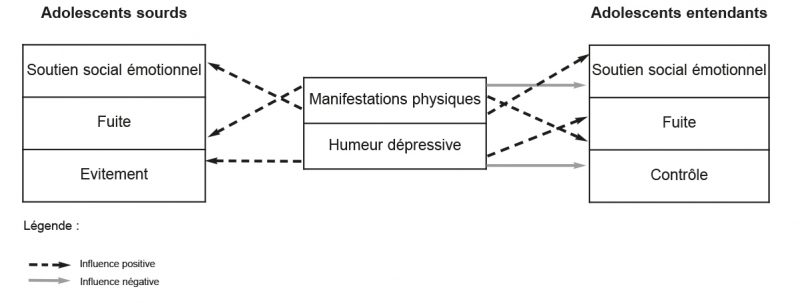

Des analyses de régressions linéaires calculées entre les dimensions du stress et chacune des stratégies de coping, permettent de vérifier les articulations entre ces deux processus. Le schéma suivant récapitule les résultats obtenus d’une part chez les adolescents sourds et d’autre part chez les adolescents entendants. Seules les régressions significatives sont représentées par des flèches en pointillés noirs lorsqu’elles sont positives et continues grises lorsqu’elles sont négatives.

Schéma no 1 : Le stress comme prédicteur des stratégies de coping chez les adolescents sourds et chez les adolescents entendants.

Les résultats obtenus nous indiquent que le stress joue bien un rôle significatif sur les comportements de faire face à une situation difficile et ce pour l’ensemble de notre population. Néanmoins, cette influence est différente selon que les adolescents sont sourds ou pas.

Chez les adolescents sourds, la stratégie de fuite est principalement utilisée lorsque les symptômes physiques du stress sont nombreux. En effet, plus le sujet éprouve des difficultés à respirer, à dormir, un nœud à l’estomac, plus il se replie sur lui-même, se détourne des autres, fuit la réalité, en se réfugiant dans l’imaginaire ou dans des conduites addictives. Envahi par des manifestations somatiques, l’adolescent s’en prend aux autres, se défoule sur quelque chose pour se libérer de cette tension ou compense par de la nourriture pour se sentir mieux. Ces attitudes de fuite sont absentes lorsque l’adolescent sourd souffre de symptômes psychiques du stress (humeur dépressive). Dans ce cas, il se sent impuissant, sans aucun pouvoir sur les situations et met en place des conduites d’évitement. Il agit comme si le problème n’existait pas et tente de l’oublier par une recherche d’activités plus agréables. Ces conduites ont pour fonction de réguler les émotions ou la détresse émotionnelle causée par la situation stressante au lieu d’intervenir sur la situation stressante elle-même. Nous pouvons penser que la dénégation aide ces adolescents à gagner du temps par rapport à l’impact d’une réalité nouvelle afin de leur permettre de s’accommoder à la gravité de la situation, trop pénible à accepter (Amiel-Lebigre et Gognalons-Nicolet, 1993).

Chez les adolescents entendants, la stratégie de fuite est employée lorsqu’ils présentent non seulement des symptômes somatiques mais également des troubles de l’humeur dépressive. La dépression et le manque de confiance bloquant la capacité de contrôle de la situation, conduisent le sujet à se détourner du problème afin de canaliser ses émotions. L’adolescence est une période de prise de décisions multiples, celle de l’orientation de la vie aux plans relationnel, scolaire et identitaire. Décider, c’est trancher, c’est rompre, c’est entrer en action, c’est dépasser la crise (Tap, 1990). Face au stress provoqué par ces tensions internes, la fuite semble être une stratégie permettant de prendre du recul afin de gérer la prise de décision à venir. La stratégie d’évitement, caractéristique de la population sourde, ne peut être mise en place par l’adolescent entendant lorsque celui-ci éprouve des manifestations physiques du stress. Nous pouvons donc penser que la capacité à éviter les difficultés est déterminante dans l’état de stress des adolescents. En effet, nous avons constaté que les sujets du groupe témoin présentent un niveau de stress plus élevé que les sujets sourds. La stratégie d’évitement est donc une stratégie efficace, diminuant la menace et le niveau de stress associé à la situation difficile.

Par ailleurs, nous remarquons que lorsque les sujets, sourds ou pas, sont confrontés à des situations induisant des troubles somatiques, ils sont amenés à rechercher du soutien social, de l’aide et du réconfort auprès de leurs proches. L’expression et le partage des sentiments avec autrui constitueraient un facteur modérateur (Bruchon-Schweitzer, 2001) pour les troubles fonctionnels du stress chez l’adolescent. Le soutien social devient salutaire afin de dédramatiser les situations et de rassurer l’adolescent.

Conclusion

Les résultats évoqués ici nous amènent à requestionner notre vision stéréotypée sur le rapport entre le stress et le handicap ou la maladie, préjugé selon lequel le handicap équivaudrait uniquement à une source de souffrance, d’impuissance et de désillusion. En effet, malgré les difficultés inhérentes à la déficience auditive et la phase de transition développementale, l’adolescent sourd exprime un moindre état de stress que ses pairs entendants. Nous avons pu constater également que la surdité peut amener l’individu qui en est atteint à réagir, à faire face, à lutter, à développer des capacités nouvelles d’adaptation, de création et de contrôle. Or les stratégies de coping ne sont que la traduction de stratégies plus larges (stratégies de personnalisation). Par ses conduites de coping, l’adolescent sourd tente de se mobiliser, de rétablir un équilibre, de sauvegarder la valorisation de soi, de transformer les situations ou de les gérer au mieux, lui permettant de réaliser ses plans et ses projets (Poussin, 2002). Ces résultats nous laissent à penser que la surdité congénitale peut fonctionner comme un « impulseur » de comportements résilients (Tomkievicz, 2001). La résilience, plus que le coping suppose non seulement de s’adapter mais aussi d’apprendre à vivre différemment, en raison même de ce que la déficience inflige comme difficultés au cours de l’existence.