On parle souvent d’héritage culturel, de bagage culturel, des appartenances et des origines sociales d’un individu à travers les caractéristiques de sa famille. Si la transmission d’un tel héritage culturel est complexe, qu’en est-il de la transmission d’une rupture culturelle, de l’héritage d’une rupture entraînant un changement plus ou moins désiré et préparé de culture ? Et comment entendre qu’un tel événement se manifeste chez un individu quand il appartient au passé de ses ancêtres ?

Que se passe-t-il lorsque les codes et le « naturel » doivent être révisés en partie, remis en question par le côtoiement de personnes étrangères ?

Sensibilisée à ces questions par des sujets présentant des addictions, j’ai tenté de comprendre comment, pour certains, ces deux thèmes pouvaient être liés.

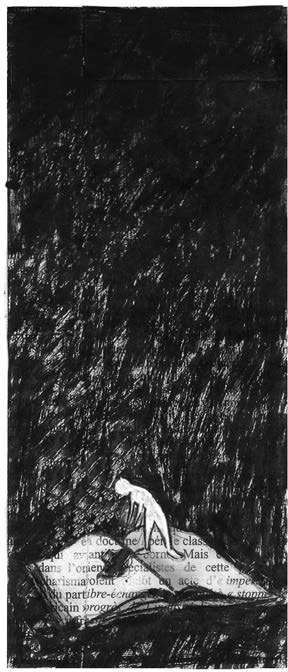

L’hypothèse que je pose ici est que l’usage de drogue est utilisé par un jeune, issu de migrants, comme espace, lieu d’apaisement des tensions nées de l’interculturalité dans laquelle s’est trouvée et se trouve sa famille. Pour sortir des tensions entre deux pôles (culturels, ici), il va vers un autre espace, celui de la toxicomanie. Cet espace ne répond pas aux qualités de l’espace transitionnel tel qu’il est défini par Winnicott, mais est un « troisième lieu », de repli, ne se situant pas dans l’entre-deux mais « ailleurs ».

De plus, deux sous-hypothèses ont accompagné ma recherche. Premièrement, l’expérience du manque permet au toxicomane d’éprouver la temporalité, et lui offre donc un espace-temps où ses sensations peuvent évoluer et se répéter. Et deuxièmement, c’est plus le statut accordé au produit que ses effets qui compte pour le sujet.

Pour réaliser mon étude, j’ai donc supposé que les jeunes toxicomanes nés dans des familles où une génération a migré dans un autre pays que celui de ses parents, héritent d’une histoire familiale particulière et qu’une tension entre deux cultures a dû être, d’une façon ou d’une autre, « résolue ».

Afin de mieux cerner tous ces enjeux, j’ai donc spécifiquement observé comment des sujets présentant une toxicomanie transmettent dans leur discours les représentations qu’ils ont des relations qu’ils entretiennent avec leur entourage, de leur appartenance au groupe familial, de leur vécu en son sein, ainsi que celles de leur place dans le groupe d’addicts. Pour rechercher les liens existant entre ces deux expériences, familiale et toxicomaniaque, j’ai tâché de mettre en évidence les tensions, les relations particulièrement investies, l’histoire familiale telle qu’elle est connue, ainsi que la façon dont le sujet se vit. Ce choix d’approche se situe clairement dans une voie où « le sujet est conçu comme jouant un rôle actif sur les facteurs extérieurs au sein desquels il est plongé » comme le formule Jean Bergeret.

C’est au cours d’entretiens semi-directifs que nous avons créé un espace de relation entre le chercheur et le sujet. Les dires de ce dernier (mots, syntaxe, silences) et sa communication non verbale ont retenu toute notre attention. Le point commun de tous les sujets est la toxicomanie, qu’elle soit « actuelle » ou « passée » ; les produits qu’ils ont simplement essayés ou durablement consommés sont variés mais ce sont tous des produits considérés comme des drogues ou des stupéfiants dont la consommation est illégale. L’appartenance des sujets au groupe test (histoire familiale comportant une migration) ou au groupe témoin (histoire familiale sans migration apparente) ne s’est décidée qu’in fine, c’est-à-dire après la fin de l’entretien. Ainsi, je n’ai pas voulu accentuer les différences entre les groupes en les précisant avant.

Quelques points importants sont ressortis de cette étude.

Premièrement, nous avons été frappés par la quantité de personnes dont une des lignées parentales est évincée, absente de leur histoire (entre-deux problématique ?). Le plus souvent, il s’agit du père ou de ses ancêtres.

Ensuite, il est clair que les images parentales, en conséquence ou non de cet évincement, sont assez clivées. La représentation du couple parental s’effectue la plupart du temps sur une image spéculaire des deux membres, l’un étant le contraire de l’autre, où le plus souvent l’un concentre les qualités et le second les défauts. Cela évoque des difficultés liées à l’élaboration d’un objet primaire unifié.

Ensuite, un trait de caractère commun à presque tous les sujets était l’impatience. Qu’ils l’aient exprimée nommément ou manifestée dans leur comportement au cours de l’entretien, ils affichent presque tous une certaine peur du vide, du silence, de l’absence. Cela illustre très probablement leur vide interne, associé à des carences objectales. Ainsi, ils sont amenés à coller aux autres, à leurs désirs, pour se sentir exister. Comme si leur identité était définie uniquement par l’extérieur, par leur environnement.

De plus, la consommation de drogue est apparue comme un moyen efficace d’éviter de penser et/ou de se souvenir. Elle intervient non pas en tant que traitement de la souffrance psychique, mais comme soin enveloppant cette souffrance et la faisant taire. Leur toxicomanie permet à ces sujets d’attirer sur eux l’attention de leur entourage, en situant leur souffrance à l’extérieur d’eux-mêmes. C’est une violence première, destructrice qui n’est pas intériorisée grâce à cette mise à distance.

La prise de drogue vient donc souvent en lieu et place d’une crise d’adolescence qui ne peut se vivre, et dans laquelle l’agressivité est tue. Elle rend consensuelle cette rébellion et permet la plupart du temps au sujet de demeurer conforme au désir parental. Elle protège ainsi l’entourage d’une remise en question, ou d’une prise de parole concernant certains sujets importants, et même vitaux. Elle se substitue ainsi au silence assourdissant maintenu dans la famille.

Enfin, tous les sujets manifestent une difficulté liée à leur place dans la famille. En effet, chacun semble être doté d’une mission à remplir pour la cohésion ou la survie de l’ensemble du groupe familial. Il peut s’agir par exemple de retenir l’attention sur soi pour éviter à la famille de résoudre un conflit, ou de remplir une fonction manquante autrement. Nous avons pu retrouver pour chacun des sujets une mission personnelle.

Concernant maintenant plus spécifiquement le groupe des sujets tests, nous avons noté quelques éléments. Tout d’abord, cette mission dont nous parlions prend pour eux une forme particulière : ils sont tous d’une certaine façon parentalisés. Ils doivent donc ainsi remplacer un ou plusieurs de leurs grands-parents, afin de suppléer à une fonction parentale non intériorisée par un de leurs parents. Le plus souvent face à une mère ou à un père déprimé, ils doivent assumer une fonction de réassurance, de conseil, de maternage et/ou de paternage. Cela vient comme signe des troubles relationnels entre les parents et les grands-parents. Que la migration soit la cause ou la conséquence d’une détérioration des liens avec leurs origines, elle revient se manifester dans cet inversement de filiation. De quel désir peut être investi l’enfant d’un père ou d’une mère qui se vit acteur de l’abandon de ses propres parents, de sa culture, de ses origines ? Comment s’occuper et se préoccuper d’un enfant susceptible comme soi d’abandonner ses parents, de faire un trait sur son passé ? Les conséquences psychiques de ces histoires familiales où le lien est mis à mal, où la distance s’impose comme seul mode de relation paraissent encore très actives, comme le montrent la persistance des clivages et la désintrication pulsionnelle dont nous parlent les sujets.

Deux sujets tests ont également évoqué des trahisons affectives, qui semblent refléter la trahison réalisée par l’ancêtre à l’encontre de ses parents et proches. Ils se retrouvent à la place de tout ce qui a dû être quitté puis trahi à cause de la migration. Notamment la fidélité éternelle et le devoir de mémoire dus aux personnes auprès desquelles on a contracté une immense dette : la dette de la vie.

En outre, nous avons remarqué que pour plusieurs sujets tests, il y avait une coïncidence entre des événements tristes et des événements heureux. Un jeune homme par exemple voit son grand-père mourir le jour de ses cinq ans. L’événement attendu impatiemment se solde par une grande souffrance, se transforme de façon brutale et inattendue en tragédie, en grande douleur.

Enfin, nous avons relevé une différence entre les deux groupes en ce qui concerne la façon de trouver une identité à travers la drogue. Les sujets témoins utilisent la consommation de drogue comme moyen d’exister dans la différence : c’est le fait de ne ressembler à personne, d’avoir un comportement marginal, qui leur procure une identité. Ils se définissent ainsi dans la différence. Les sujets tests, eux, utilisent la drogue comme moyen de se définir à travers la ressemblance, les points communs. C’est davantage ce qu’offre le groupe des toxicomanes en termes de partage d’une identité difficile qui les motive. Leur identité passe donc en premier lieu par le semblable, le reconnaissable. C’est ainsi que dans leurs entretiens, on perçoit davantage l’importance de tout l’environnement (affectif, sensoriel, initiateur…) que leur procure la drogue. De même, ils expriment une sensibilité particulière à l’égard de tout ce qui a pu être vécu comme des contrastes entre différents milieux, des clivages environnementaux.

Comme le montrent nos commentaires précédents, notre hypothèse principale est validée : l’usage de drogue est investi différemment par le sujet toxicomane membre d’une famille issue d’une migration. Il est particulièrement sensible à l’espace offert par la consommation du produit. Il présente également des tensions identitaires, que nous percevons dans le fait qu’il ne sait où se situer : en enfant ou en parent de ses parents. Ce déplacement généalogique du toxicomane dans sa famille, ces troubles dans la succession des générations résultent pour une part au moins des difficultés liées à la migration d’un grand-parent du sujet. Le nouvel environnement ainsi trouvé apporte une solution superficielle aux carences diverses dont souffre le sujet. Une véritable solution, elle, mettrait en péril la mission qui lui a été assignée : celle d’assurer la survie du groupe familial.

L’alternance de consommation et de manque du produit, quant à elle, « encadre » le sujet dans une certaine sécurité. En effet, ce qui survient dans ce cadre est prévisible. Les bonnes mais aussi les mauvaises « surprises » sont maîtrisées. C’est ainsi la temporalité dans ce qu’elle comporte de risques qui est endiguée, voire annulée.

Enfin, nous avons pu observer comment les effets propres du produit, qui sont importants pour chaque sujet, ne sont pas les seuls recherchés dans la consommation de la drogue. Tout ce qui s’y rattache (sur le plan relationnel, narcissique, sur celui de la contenance et du remplissage interne…) est essentiel et déterminant dans la nature de l’addiction.

Le sujet toxicomane présente donc à l’évidence des difficultés identitaires et narcissiques. C’est à l’adolescence le plus souvent qu’il va recourir au produit, à ce moment où tout sujet est à la recherche de lui-même et des autres, et où tout ce qui n’a pu être élaboré antérieurement ressurgi avec son lot de pulsions non métabolisées. La drogue traduit également un désinvestissement de la sphère psychique au profit d’un surinvestissement de la sphère corporelle (mais pas du corps), ce qui signe une probable désintrication des pulsions.

En outre, la toxicomanie s’accompagne d’un trouble d’intégration sociale, qui, comme l’a montré Briefer, ne saurait être soit seulement une cause, soit seulement une conséquence de l’addiction.

D’autre part, la toxicomanie offre au sujet un statut pseudo-identitaire. Tout d’abord via le mécanisme social de désignation, qui attribue au toxicomane des caractéristiques visant à le définir pour l’exclure, en tant que menace pour la société et pour ce qu’il vient signifier de dysfonctionnements et d’aberrations internes à la société elle-même. Ensuite, via le sentiment d’appartenance à un milieu marginal. Ces deux mécanismes s’enrichissent mutuellement, cela va sans dire. Ceci nous rappelle bien-sûr les mouvements de la même société envers les migrants, mis à distance pour ce qu’ils incarnent de proximité difficile à assumer.

Le toxicomane, comme le migrant, se retrouve à devoir faire des ponts ou à choisir entre des sous-cultures, c’est-à-dire deux lieux du champ social plutôt incompatibles. Ainsi, la toxicomanie s’inscrit souvent dans un mouvement d’autonomisation vis-à-vis de l’entourage, et paradoxalement renforce la dépendance vis-à-vis de lui. Comme s’il s’agissait d’une tentative de migration échouant car l’ambivalence de départ n’a pu être résorbée. Tout comme ce à quoi s’est trouvé confronté l’ancêtre migrant.

Comme l’expriment B. Gauthier et A. Pereira-Estrela, « L’héritage culturel dans le concept de Winnicott est un prolongement de l’“espace potentiel” entre l’individu et l’environnement. Si la création de cet espace échoue, il se crée une rupture dans le sentiment de continuité. » C’est une telle rupture, en l’occurrence celle de la migration, qui peut continuer d’agir sur les générations suivantes. Elles sont chargées alors de faire le lien entre l’avant et l’après de la rupture, de trouver le moyen de faire des ponts entre deux univers à jamais opposés. Un « pont » est ainsi réalisé dans la trouvaille-création d’une « culture des exclus de tout » (K. Abboub), car c’est le sujet toxicomane qui se positionne au sein de ce tiraillement : entre son aïeul et lui-même.