Les expertises ont acquis, dans bon nombre de procès, au pénal comme au civil, une place prépondérante ; nous n’évoquerons ici que celles qui, au pénal, concernent la personnalité du « mis en examen » ou de la victime, renvoyant le lecteur intéressé à d’autres sources, pour ce qui concerne les expertises civiles1 (Weber, 1999 ; 1982).

Trois ou quatre types d’expertises ont pour mission d’étudier les personnes dans la perspective d’un jugement : l’expertise psychiatrique, l’expertise médico-légale qui décrit les blessures et leurs conséquences, l’expertise psychologique et l’expertise médico-psychologique, associant un médecin, généralement psychiatre et un psychologue.

Si ce sont les faits constituant des infractions pénales qui font l’objet du jugement, il n’est pas possible de ne pas considérer les personnes qui les ont commis ou subis : il n’est qu’à voir le malaise des magistrats (professionnels ou jurés) lorsqu’ils doivent se prononcer sur des personnes absentes ou mutiques, si bien décrit par Michel Foucault (1954-1988)…

Historiquement, les malades mentaux ont été considérés comme pénalement responsables de leurs actes jusqu’aux travaux de Pinel et Esquirol, à l’origine de la rédaction de l’article 64 du Code Pénal de 1810 sur « l’état de démence » : « Il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l’action ». L’expertise psychiatrique avait alors pour fonction d’éclairer le magistrat sur l’existence d’un éventuel « état de démence » dont la conséquence était d’exclure le criminel « fou » du champ judiciaire ; son sort dépendait du droit des aliénés, défini par la loi du 30 juin 1838, autrement dit du Préfet, qui prenait généralement une mesure d’internement. Au début du XIXe siècle, la circulaire Chaumié, alors ministre de la justice, a introduit quelques nuances en demandant au psychiatre si les anomalies mentales constatées étaient de nature à atténuer la responsabilité du prévenu, et dans quelle mesure ; les tribunaux pouvaient alors attribuer des circonstances atténuantes aux sujets dont la responsabilité n’était que partielle.

Le nouveau Code pénal de 1994 amènera une nouvelle formulation en évoquant la possibilité de « troubles psychiques ou neuropsychiques » susceptibles d’abolir le discernement ou le contrôle de ses actes : les sujets qui en sont atteints ne sont pas punissables. Par contre, d’autres sujets peuvent avoir des troubles psychiques ou neuropsychiques qui « altèrent » leur discernement ou « entravent » le contrôle de leurs actes ; ces sujets demeurent punissables, mais « la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ». À l’usage, cette dernière disposition, loin de diminuer les peines, a conduit à en aggraver certaines, en raison de la supposée dangerosité de ces sujets et/ou de l’incertitude des traitements psychiatriques sur eux.

Ainsi, les psychiatres vont avoir à rechercher l’existence d’éventuels troubles psychiques chez les prévenus et les liens entre ceux-ci et l’infraction commise, tandis qu’il sera demandé aux psychologues de décrire « les dispositions de la personnalité dans les registres de l’intelligence, de l’affectivité et de la sociabilité et d’apprécier leur dimension pathologique éventuelle », de préciser si ces dispositions de la personnalité ont pu intervenir dans la commission de l’infraction, d’indiquer dans quelle mesure le sujet mis en examen est susceptible de se « réadapter » et par quels moyens.

On pourrait caricaturer les questions posées aux psychiatres et aux psychologues en disant que les uns sont chargés de rechercher si les sujets sont responsables de leurs actes tandis que les autres ont mission d’essayer de comprendre ce qui s’est passé (ce qui répond à une autre caricature, sociale celle-ci, selon laquelle les psychiatres s’occupent de « la folie » tandis que les psychologues s’occupent des « problèmes »).

Mais cette caricature ne rend pas vraiment compte de la réalité, du moins dans « l’école lyonnaise » : pour répondre aux différentes questions posées, les uns et les autres vont étudier l’histoire des sujets, la structuration de leur personnalité et le fonctionnement de celle-ci. Chacun travaillera avec ses outils, qu’il s’agisse de l’entretien et/ou de tests psychologiques (graphiques, psychométriques, projectifs), mettant ainsi à l’épreuve le fonctionnement psychodynamique des sujets, si bien que les différences résident surtout dans les outils d’approche ; nos similitudes et nos différences sont d’ailleurs à l’origine de la désignation conjointe, pour les expertises un tant soit peu complexes, d’un psychiatre et d’un psychologue. Lorsqu’ils peuvent véritablement travailler ensemble (ce qui suppose entre eux une terminologie commune et une solide confiance, en l’absence desquelles leurs examens seront simplement conjoints), cette dualité de praticiens permet d’enrichir leurs approches respectives et de parvenir ainsi à des conclusions plus argumentées, avec une meilleure sécurité, grâce à l’inter contrôle qui se met en place entre eux.

Une fois désignés, avec un délai qu’il convient de respecter, nous aurons à rencontrer les sujets, auteurs ou victimes d’infractions pénales ; s’ils sont libres, nous pourrons les convoquer et s’ils sont détenus, nous irons les rencontrer en prison.

La demande d’expertise est souvent accompagnée de pièces du dossier d’instruction dont il nous est demandé de prendre connaissance ; à nous de déterminer à quel moment nous le ferons : s’il est sans doute utile de savoir au moins le type d’infraction commise ou subie (et qui est à l’origine de la demande d’examen), la connaissance du dossier avant la rencontre peut nous enfermer dans une préfiguration plus ou moins imagée de la personne, dont nous avons au contraire tout intérêt à nous déprendre pour être en capacité de nous prêter à une rencontre la plus authentique possible (il n’est qu’à penser à l’état dans lequel peut se trouver n’importe quel témoin des photos d’une autopsie qui sont parfois incluses dans les pièces communiquées, pour comprendre qu’il est préférable d’être dispensé de leur consultation avant de rencontrer la personne supposée avoir conduit à cet ultime examen…).

Cette rencontre avec un auteur ou une victime d’infraction constitue un espace de parole où nos structures psychiques respectives vont jouer l’une par rapport à l’autre ; c’est dire que l’examen constitue un engagement de notre personne et pas seulement de notre savoir. La transgression des interdits fondamentaux de l’humanité exerce immanquablement une fascination sur tous ceux qui, à un titre ou à un autre, en sont témoins ; les experts risquent eux aussi d’y perdre leur sens clinique, s’ils n’y ont pas travaillé personnellement au préalable. D’où l’intérêt, pour ne pas dire la nécessité, au-delà de notre formation à l’université et d’une solide expérience clinique, de s’être astreint à une formation personnelle qui nous ait fait travailler sur notre propre fonctionnement psychique.

L’examen par lui-même ne diffère pas fondamentalement des autres examens psychologiques, sinon qu’il doit répondre aux questions posées par le magistrat et à elles seules ; pour y répondre, l’expert est délié des règles du secret professionnel, mais au-delà de ces questions, celles-ci s’appliquent à nouveau.

Cette disposition, qui consiste à examiner un sujet à la demande d’un tiers, délié du secret professionnel, est à l’origine des réticences de bon nombre de collègues à pratiquer des expertises, qui préfèrent n’avoir à « rendre de comptes » qu’au sujet lui-même, en l’absence de tiers. Selon nous, l’expert a une fonction sociale qu’il peut exercer dans le plus grand respect des règles déontologiques de notre profession.

Ainsi, il est nécessaire que les sujets expertisés soient informés de notre identité, personnelle et professionnelle, de la mission qui nous a été confiée, par qui, comment nous y répondrons ; ils doivent savoir également que nous serons appelés à témoigner de notre rencontre, au moment du procès en cour d’assises.

Chaque examen pose l’énigme d’un passage à l’acte transgressif et de ses conséquences sur les protagonistes : quelle fonction peut avoir l’infraction, ou son traumatisme, dans l’existence d’un sujet ? Ainsi considéré, l’expert n’est pas qu’un sachant mais devient un interprète lorsque, s’adressant au sujet expertisé comme aux magistrats, il aide à ouvrir sur les significations possibles de l’infraction.

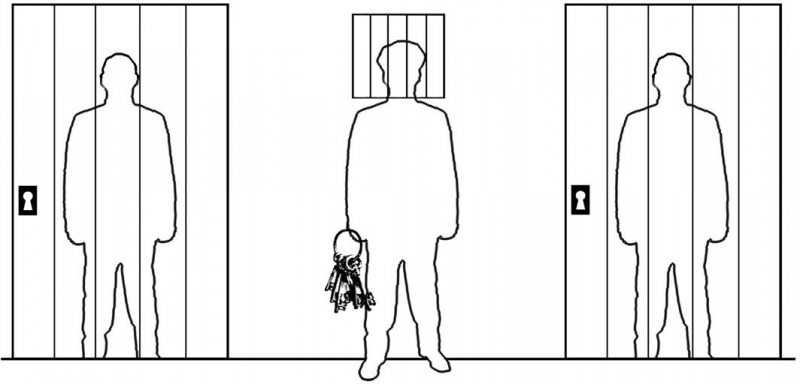

Nous nous référons volontiers à l’analyse de Pierre Legendre (1991) sur la fonction de l’expertise : « La manière dont l’expert psychiatre occupe sa place dans la relation triangulaire qui le lie aussi bien au juge qui l’a délégué dans sa fonction qu’à l’inculpé auquel le témoignage écrit ou parlé de l’expertise dit quelque chose, a la priorité sur le contenu du discours. »

La manière dont l’expert se prête à la rencontre influera en effet directement sur le déroulement de celle-ci, sur l’authenticité des échanges : il peut s’agir d’un examen de convention, où chacun jouera un rôle prédéterminé ou d’une véritable découverte de l’autre, dont les effets peuvent être thérapeutiques.

C’est l’occasion de dire que la qualité de la rencontre est le meilleur gage de la qualité des éléments cliniques qui s’en dégageront.

Mais les meilleures dispositions de l’expert ne suffisent pas toujours à surmonter certaines réticences, voire des refus de certains sujets devant cet examen que leur impose la justice : il en est ainsi avec ceux qui ne reconnaissent pas les faits qui leur sont reprochés, qui résistent ou refusent toute investigation dont ils redoutent qu’elle puisse mettre à jour ce qu’ils s’efforcent de taire. À cet égard, il importe d’être clair et d’affirmer qu’il ne saurait y avoir d’examen psychologique sans l’accord de l’intéressé ; mais il faut avoir présent à l’esprit que le déni des faits est parfois une condition de survie pour le sujet, horrifié par l’acte qui lui est reproché. À d’autres occasions, il s’agira d’une stratégie défensive délibérée, destinée à ses juges.

L’expertise nous confronte à une clinique de la transgression, passionnante en ce qu’elle interroge peut-être plus clairement que la psychopathologie sur les limites de l’humain : à propos d’une expertise commune, Jacques Védrinne (1993) a bien décrit cette dimension de notre travail. La limite est constitutive de notre structure, déterminante dans notre rapport à l’autre et la plupart des fondateurs de la théorie psychanalytique (S. Freud, M. Klein, J. Lacan) n’ont pas manqué de l’illustrer, précisément par des observations criminologiques.

L’examen psychologique fait l’objet d’un rapport écrit au magistrat qui en a fait la demande et dont le sujet expertisé a évidemment connaissance ; il importe que ce rapport soit lisible par ses destinataires, comme il importe que la déposition au Tribunal, au moment du jugement, soit compréhensible par les différents protagonistes du procès. Nous ne sommes guère habitués à une telle exigence de lisibilité, travaillant le plus souvent en équipe où nous utilisons une terminologie et des concepts en principe connus par nos interlocuteurs. Avec les magistrats et plus encore avec les jurés, nous aurons à nous exprimer le plus clairement possible, sans utiliser nos termes techniques habituels, sauf à les expliquer. L’aisance des experts dans l’expression orale est très variable, dans la mesure où personne ne nous y a entraînés ; de plus, il est malaisé de témoigner de façon vivante de l’examen d’un sujet pratiqué parfois plusieurs années auparavant et dont nous avons oublié jusqu’à son apparence physique…

On observe que les experts les plus incertains de leurs propos sont précisément ceux qui s’expriment de façon incompréhensible !

Qu’il s’agisse de la rencontre avec les sujets ou de la rédaction du rapport d’expertise, ou encore de la déposition au procès, il ne faut jamais oublier que notre intervention comporte une dimension thérapeutique, même si celle-ci n’en constitue pas l’objectif principal : les auteurs d’infractions comme les victimes sont porteurs d’une souffrance difficile à dire, mais dont la reconnaissance est essentielle. La rencontre avec l’expert doit contribuer à cette reconnaissance, et il faut rappeler à cet égard que le respect du Code de déontologie des psychologues s’impose évidemment à ceux qui s’engagent dans des missions d’expertise.

L’intervention en public ne va pas sans risque. L’un d’eux consiste à chercher à plaire ou encore à plaider…

C’est sans doute l’importance grandissante de l’expertise dans le procès pénal qui fait parfois perdre de vue aux cliniciens, psychiatres comme psychologues, les limites de leur fonction : l’une des questions souvent posée dans la mission d’expertise porte sur la crédibilité à accorder aux dires des victimes, notamment des enfants. Séduits par l’attente des juges et des jurés quant à leur intervention au cours de l’instruction puis au moment du procès, nombre d’experts s’autorisent à se prononcer sur cette question dont l’actualité, au procès d’Outreau, montre combien leurs affirmations peuvent être contaminées par la confusion des enfants, puis la propager au tribunal lui-même…

Pourquoi ne pas convenir très clairement que les experts n’ont pas une compétence particulière pour se prononcer sur la crédibilité d’une parole ? Nous n’avons pas davantage de compétence que tout un chacun qui, traversé par la parole de l’autre, peut en ressentir les effets dans son propre corps.

La parole d’un enfant a plus à voir avec la vérité d’un sujet qu’avec l’exactitude des faits : cette vérité peut consister par exemple à protéger sa mère menacée ou abandonnée par son conjoint, éventuellement à chercher à la séduire en affirmant ce qu’elle a envie d’entendre. Ainsi, un enfant qui ment ne cherche pas délibérément à tromper mais il délivre un message qui peut s’entendre à un autre degré que celui des apparences ; ce message, il se peut d’ailleurs qu’il l’ignore lui-même, comme toute production de l’inconscient. De la même façon, les délinquants, les criminels ne savent pas toujours ce qui les a poussés à transgresser : ce qu’ils expriment d’eux-mêmes dans l’acte délinquant ou criminel n’a souvent pas grand-chose à voir avec les apparences. Ainsi peut-on dire que le viol est souvent autre chose qu’une affaire sexuelle, sauf à penser que l’essentiel de l’échange sexuel est de l’ordre du simulacre, de la parade ou de la maîtrise de l’autre…

Il y a un risque indéniable de confusion entre l’exactitude des faits et la vérité des sujets. La première peut se prouver tandis que la seconde ne le peut jamais : elle ne peut que se dire et c’est à ses effets, plus souvent différés qu’immédiats, que sa pertinence apparaît. Mais la tentation de l’exactitude, de la certitude, guette tous les acteurs du jugement dont la hantise est précisément son contraire, l’erreur.

Le jugement est une forme légalisée de pouvoir ; y contribuer expose les cliniciens à une forme de jouissance, même si elle s’accompagne toujours d’une certaine angoisse. Cette dimension doit inciter le clinicien au strict respect de la limite, autant de son savoir que de sa place.

La dimension théâtrale et l’enjeu des procès d’Assises où les jurés sont avides de certitudes, voire de preuves, peuvent entraîner les experts, pressés de multiples questions à la barre du tribunal, au-delà de leurs limites : mais à y réfléchir à tête reposée, qui donc peut prétendre à des certitudes, s’agissant de la subjectivité des personnes ? Le Code de procédure pénale lui-même précise que l’expertise psychologique « ne saurait avoir pour but la recherche de preuves de la culpabilité »2.

Daniel Boulet (1995), analysant les dispositions de cet article, a évoqué les errements auxquels peut conduire son inobservation : à la suite de Pierre Legendre, il décrit le processus de la justice comme un montage institutionnel dans lequel l’expert a une place précisément assignée : ainsi n’intervient-il qu’à un moment donné du procès, sans savoir ce qui s’est passé avant ni ce qui se passera après sa déposition, tout comme il n’intervient aussi qu’à un moment donné de l’histoire des sujets. Le respect de ces limites permet d’éviter les confusions possibles entre les places et fonctions des uns et des autres.

En regard de toutes ces exigences professionnelles et éthiques, la formation des experts est encore peu organisée : quelques universités en proposent (Rouen, Lyon, Aix en Provence…) tandis que les compagnies d’experts dispensent surtout une information sur les procédures. Dans ces compagnies, les experts « psy » sont très minoritaires par rapport à ceux des autres spécialités, si bien que l’enseignement ne leur est pas destiné en priorité. Par contre, un parrainage de deux années est proposé au futur expert, auprès d’un senior, ce qui est bien plus utile : il est tout de même bien important, avant de se lancer dans l’expertise, d’avoir été confronté à la clinique criminologique et pas seulement aux procédures à respecter.

La nomination des experts est du ressort de la cour d’appel, c’est-à-dire exclusivement de magistrats, après une instruction des candidatures qui apprécie leur compétence au vu de leur parcours professionnel.

Au fil des années, des projets de réforme se font jour, visant à organiser un certain contrôle de l’activité et de la qualité du travail des experts ; mais pour l’instant, il ne s’agit que d’une comptabilité du nombre d’expertises effectuées dans l’année. Celle-ci montrerait qu’environ 20 % des experts accomplissent 80 % des expertises, ce qui souligne qu’il existe un impérieux besoin de nouveaux experts psychologues.

Les Présidents de cours d’assises en expriment clairement le besoin, estimant qu’à l’audience, l’éclairage apporté par les psychologues diffère de celui des psychiatres. De même, les Juges d’Instruction, faute de pouvoir disposer d’un nombre suffisant de psychologues disponibles dans un délai raisonnable, renoncent parfois à cet éclairage sur le fonctionnement psychique, dont ils savent pourtant l’importance, pour eux-mêmes comme pour les jurés. Le nombre relativement faible d’experts psychologues a aussi pour conséquence qu’un certain nombre de ceux qui s’engagent dans ce travail y renoncent au bout de quelques années, submergés par l’affluence des demandes qui leur sont adressées. Il faut préciser qu’un expert doit impérativement avoir d’autres activités cliniques que celle de l’expertise et que celles-ci sont en partie garantes de son sens clinique ; ainsi, la pratique de l’expertise au-delà d’un temps plein hospitalier ou autre devient vite insupportable pour le temps libre…

Si le travail d’expertise est intéressant, il faut regretter qu’il ne soit rémunéré ni à la hauteur de la responsabilité engagée, ni simplement à hauteur du travail effectué, notamment en regard des tarifs pratiqués par nos voisins européens mais aussi par rapport à notre travail clinique habituel, hospitalier ou autre : une expertise exige, pour un psychologue expérimenté, un temps d’examen, de travail sur les données et de rédaction du rapport de l’ordre d’une longue journée (mais parfois bien davantage), actuellement rémunéré 172,80 euros !

La déposition aux Assises, qui a lieu longtemps après le dépôt du rapport, demandera un nouveau travail de remémoration de l’anamnèse et des données de l’examen ; elle peut parfois prendre un temps considérable, compte tenu du déplacement et de l’organisation de l’audience ; là, les trajets seulement donnent lieu à indemnité…

En résumé, l’expertise psychologique pénale, cette « clinique de la transgression », est passionnante, tout comme la contribution à l’institution de la justice, qui confronte cliniciens, avocats et magistrats, mais aussi jurés dans un travail de reconnaissance de la transgression et de ses conséquences, notamment post-traumatiques. Par contre, sa pratique doit être rigoureuse, dans ses différentes phases et elle reste relativement peu gratifiante sur le plan financier.