Introduction

Le vin se distingue par sa capacité à délier les langues et à faire produire aux humains des textes hautement intéressants pour les linguistes. Depuis l’article séminal de Lehrer (1975), de nombreux travaux ont été menés et ont montré à quel point les textes portant sur le vin illustrent des mécanismes linguistiques et cognitifs qui sont dans d’autres domaines plus subtils à détecter (Caballero et al. 2019). Ceci est d’ailleurs partagé par l’ensemble des discours autour du sensoriel (Bach 2021, Dubois et al. 2021). En restreignant le champ d’observation à la sémantique, plusieurs travaux ont mis en lumière les structures productrices de sens à différents niveaux (terminologie et lexique, syntaxe, figements lexico-grammaticaux, textes et discours) ; plus récemment des approches innovantes associant des théories de linguistique cognitive ont permis de modéliser les connaissances mobilisées et transférées en langue (Bach 2022a).

C’est précisément dans la continuité de ces approches que s’inscrit la présente contribution. On étudiera dans ces pages l’articulation entre les connaissances spécialisées et un genre de discours pour mieux qualifier le transfert de connaissances dans l’interaction et le lien entre connaissances et réalisations linguistiques. Pour ce faire, on se rappellera les réflexions de Fillmore, qui a posé les jalons de l’approche défendue ici :

[I]f a language has a word, there must be some category of thought, identified by an associated cognitive schema current in the speech community, which this word activates. (Fillmore 1976 : 26)

In a sense, knowing what is meant by ‚apple core‘ requires knowing something about how people in our culture eat apples. If we ate apples, seeds and all, straight through rather than around the middle, we would probably not have formed such a category. (Fillmore 1984 : 138)

La présente perspective entend apporter des éléments de réponse à ces interrogations qui devront être consolidées théoriquement en croisant d’autres approches disciplinaires (psychologie, sciences du goût et de l’alimentation) et d’autres analyses empiriques.

Cet article est structuré en trois sections et une conclusion. Dans la première section, il conviendra de définir la notion de connaissances et de faire le lien avec les discours spécialisés. Ensuite, la grammaire de constructions pourra être présentée et on argumentera sur son intérêt dans le cadre d’une analyse de discours cognitive. Enfin, une étude exploratoire sur plusieurs composantes du discours en français sur la vente du vin permettra de constater les mécanismes de production du sens à travers la mobilisation de connaissances spécialisées.

1. Connaissances spécialisées en discours

Les connaissances, constitutives du savoir, font l’objet de multiples recherches dans les sciences humaines et sociales modernes, marquées notamment par les travaux de Michel Foucault (2015 – en particulier son Archéologie du savoir) sur le savoir en et qui forme une société. C’est précisément la circulation des connaissances entre des individus ayant la capacité de les produire, de les comprendre et de les manipuler de manière similaire qui forme un groupe puis une société puis une culture1.

Il convient donc de définir la notion de connaissances dans la perspective linguistique qui est la nôtre puis d’associer connaissances et discours avant de procéder à la définition du terme « discours spécialisés ».

1.1. Connaissances : une définition d’un point de vue linguistique

Plusieurs possibilités existent en matière de connaissances, y compris dans une perspective linguistique. On pourrait développer l’idée de sens commun (Longhi 2011), ou de common ground (Feilke 1994, 1996), où les connaissances partagées seraient agrégées autour d’un commun dénominateur. Toutefois, il manque un niveau dans cette représentation : on peut avoir un ensemble de connaissances pour une société ou un groupe d’individus, mais on peut aussi avoir des connaissances spécifiques à certains objets qui ne sont pas partagés au niveau de la société ou du groupe. Ainsi, la notion de discours permet d’apporter un niveau d’analyse supplémentaire – suivant Foucault (2015), le discours2 se positionne ainsi entre la langue et le savoir – et de mieux modéliser la construction du discours en langue. Le discours serait donc spécifique à un objet et il y a autant de discours que d’objets.

Plus précisément, on peut repartir des travaux de Foucault (2015) pour définir au mieux ce qu’est le discours. Je distingue alors trois catégories de connaissances dans un discours (Bach 2022a : 30-38), qui sont sui generis dynamiques et intrinsèquement liées :

- Épistémique : c’est le savoir-faire et le savoir théorique autour d’un objet – pour le vin ce sera la technique de dégustation VOG (visuel olfactif gustatif) ;

- Linguistique : il s’agit des mots ou termes, des phrases et textes associés à un objet et qui permettent à un individu de comprendre et d’être compris en utilisant des moyens linguistiques (voire communicationnels) ;

- Social : il s’agit du savoir social qui permet à un individu d’intégrer un groupe : règles de politesse, règles d’un groupe, connaissance de ce qui se dit et ne se dit pas, de ce qui est vu comme positif et de ce qui ne l’est pas, etc.

Dans la perspective d’une linguistique discursive (Spitzmüller et Warnke 2011), ces catégories permettent de saisir à la fois les aspects liés à la langue en tant que telle, d’étudier des aspects sociaux et ainsi de faire le lien avec des approches plus sociologiques (Keller 2022), ethnographiques (Smart 2008) ou encore de psychologie sociale (Sales-Wuillemin 2005), et enfin de travailler au niveau épistémique pour tendre vers le cognitif et ainsi se rapprocher de la psychologie cognitive.

Revenons à la nature des connaissances : les connaissances sont en général définies d’un point de vue plutôt abstrait en tant que savoir et savoir-faire et sont comprises en relation avec la notion de concept. Cette perspective s’inscrit à la fois dans une approche sociocognitive esquissée chez Lakoff (1987) et Langacker (2008)3 – disposant d’une fondation phénoménologique (Merleau-Ponty 1945) – et en particulier dans la psychologie sociocognitive de l’évolution de Tomasello. L’expérience situationnelle apporte un prisme à ce que chaque individu perçoit (et donc les concepts qu’il acquiert ou qu’il adapte/affine). Tomasello (2003) montre en effet par de multiples expériences en laboratoire que le langage s’acquiert de manière progressive et pragmatique par l’exposition répétée : d’abord via les paroles des parents puis par des interactions. Ceci permet d’acquérir une étiquette lexicale pour un objet ou une action : par exemple dire faim quand on a faim génère chez les parents une action (i.e. donner à manger) qui permet de ne plus avoir faim. D’une part, cette étiquette lexicale sert le dessein et, d’autre part, elle est reconnue comme étant efficace et pertinente. Puis, au cours des interactions du quotidien, des structures lexicales puis phrastiques sont acquises, validées pour leur efficacité, d’autres sont oubliées car inefficaces, dans le but d’optimiser la communication. Autrement dit, un concept acquis est associé à des formes sonores puis à des mots et des phrases pour que la communication – qui est en fait un échange d’informations dans un objectif précis – soit la plus fluide et la plus efficace possible. Ce processus dynamique et diachronique vaut pour un individu tout au long de sa vie et pour le groupe tout entier (Tomasello 2019) : cette hypothèse explique ainsi les variations dialectales et autres, l’apparition de nouveaux mots correspondant à de nouveaux concepts et la disparition de mots inusités et également le figement de certaines structures4.

En termes de méthode, il convient, pour retracer des concepts, de s’appuyer sur les artefacts que sont les textes, par exemple la trace physique d’une trace langagière ayant exposé un ou des individus à une structure linguistique correspondant à un ou des concepts. Pour comprendre ce qui constitue le savoir d’un groupe d’individus, il convient d’étudier, entre autres, ces textes et de repartir des traces linguistiques pour identifier les traces conceptuelles en exploitant leur usage sémantico-pragmatique5. La présente contribution s’inscrit au centre de cette dynamique en postulant dans une perspective écologique (Haugen 1972) et culturelle (Sharifian 2017) que langue et savoir sont consubstantiels et donc étudier l’un permet de comprendre l’autre et réciproquement.

1.2. Connaissances et discours6

La notion de connaissances est associée en linguistique discursive moderne avec la notion de frames (Busse 2012). Un frame est une unité minimale partagée entre différents individus et associée à un objet (concret comme abstrait) qui relie des composantes linguistiques, sociales et épistémiques à cet objet qui permettent de le définir.

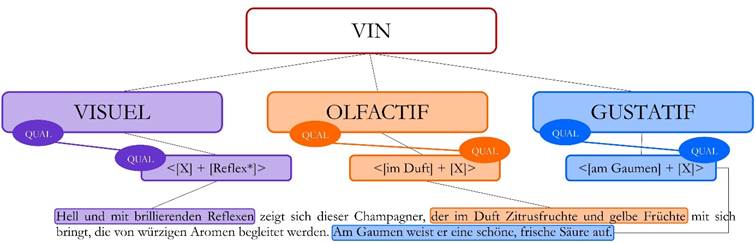

Fig. 1 : Illustration d’un frame d’un vin (issu de Bach 2022a : 20)

Chacune de ces composantes sont des slots qui sont actualisés par des valeurs instanciées qui se rapprochent plus ou moins de leur valeur prototypique7. Précisément, c’est la notion de prototype qui prépare l’intégration des frames au discours ; en effet, il est accepté que les variations de réalisation sont le fruit de paramètres discursifs (cf. Ziem 2008, Varga 2020, Bach 2022a), mais, qu’à un certain niveau d’abstraction, elles se rejoignent pour transférer un même concept abstrait (mais spécifié et/ou spécialisé différemment selon le locuteur). Celles-ci peuvent être situationnelles (entre un lieu ou un autre, à un instant ou à un autre) ou individuelles (entre un expert et non-expert, entre une femme et un homme).

À la suite de Ziem (2005, 2008) et en repartant des travaux de Fillmore, Busse (2012, 2018, Busse et al. 2018) a exposé une méthode d’analyse et d’interprétation permettant effectivement d’intégrer la sémantique des frames à l’analyse de discours dans une perspective linguistique. Il a notamment permis de lier l’analyse textuelle à l’analyse par les frames, de lier les différents niveaux de l’analyse linguistique (notamment mot-phrase) dans une optique discursive et de développer des modèles de représentation.

C’est finalement Varga (2020) qui a permis de montrer par l’analyse sur un corpus conséquent en français et en allemand tout l’intérêt des frames dans l’analyse de discours et dans une démarche diachronique. Mais au-delà de cette illustration attendue, Varga a surtout permis l’articulation effective entre une approche plutôt linguistique (celle de Fillmore 1977, 1985 et de Framenet) et une autre plutôt psychologique (celle de Barsalou 1992, 1993) et a structuré l’adossement sémantique du discours en travaillant sur les relations inter et intra-frame en montrant tout le potentiel sémantique de ces relations. En effet, l’existence et la force d’une relation entre deux frames et la preuve que les connaissances sont connectées sont corrélées : s’il existe un lien entre cépage et AOC en discours, c’est que les connaissances sont effectivement associées et s’enrichissent mutuellement. De plus, une relation revêt également un caractère prototypique et est en ce sens autant discursive que les valeurs des slots d’un frame.

J’ai, en m’inscrivant dans la dynamique de Busse et en capitalisant sur les travaux de Varga, exploré la notion de frame en développant une perspective multiniveau permettant d’étudier les frames constitutifs d’un discours et leurs constituants respectifs en me focalisant sur les relations (Bach 2022a). La réflexion a été portée sur la théorie mais aussi sur la méthode pour assurer une haute qualité à l’analyse et aux résultats. Enfin, j’ai également fait (et illustré par l’analyse empirique) le lien au niveau discursif entre les frames et les constructions (cf. supra) pour étudier de manière maitrisée la projection d’une connaissance, à travers ses concepts, dans un texte et ainsi représenter le lien entre savoir et langue.

Je rejoins Busse (2020, 2023) avec cette contribution en plaidant pour une approche postpragmatique de l’analyse de discours et de la sémantique qui vise à mettre au jour les connaissances et leurs constituants conceptuels, les concepts « derrière » les mots/termes et phrases et leurs influences respectives sur les textes et la langue et sur les groupes sociaux et la société. Ce prisme permet de développer une approche discursive, sémantique et conceptuelle pour observer et représenter les connaissances spécialisées des discours actuels comme passés.

1.3. Discours spécialisés ou connaissances spécialisées en discours

Avant de procéder à une telle analyse, il convient de se pencher sur la question définitionnelle du spécialisé (cf. Petit 2010, Gautier 2014). En effet, le débat a agité, notamment l’espace francophone, sur le périmètre du spécialisé, ce qui s’est traduit par l’usage de différents syntagmes (cf. Moirand et Tréguer-Felten 2007, Trouillon 2010 : chap. 1). On a pu parler de langue de spécialité, de langues spécialisées, de discours de spécialité ou de discours spécialisé8.

Une première discussion porte sur l’opposition entre langue et discours (cf. Condamines 1997). On la résoudra par une hypothèse de travail permettant de vite conclure puisque Foucault le premier nous donnait une clé de sortie (cf. Busse 2020 : 196) : il existe des discours dans une langue. Donc, le français, qu’il soit utilisé pour parler de la météo, de la finance ou du café reste du français, mais son instanciation passe par le filtre d’un discours, en l’occurrence le discours de la météo, de la finance ou du café9.

Une deuxième discussion porte sur « spécialisé » opposé à « de spécialité ». L’adjectif sous-entend qu’une langue ou un discours pourrait être sui generis spécialisé (Lerat 1995). Concernant la langue (considérée comme système ou produit social), cela ne semble pas fonctionner : le français reste du français – si l’on raisonne au niveau formel – qu’il soit utilisé pour communiquer entre amis autour d’une bouteille de vin ou pour réaliser une note de dégustation dans un concours national. On partira de ce postulat, pouvant être clivant (cf. Koch et Oesterreicher 2011, Adamzik 2018), afin d’avoir un point de départ figé et d’assurer la compatibilité de la présente approche avec les méthodes actuelles d’analyse de discours reposant sur les axiomes de la linguistique de corpus (cf. Bach 2020b, 2022a). Le discours pourrait davantage être spécialisé puisque son espace conceptuel est plus restreint mais sur la même base de réflexion, il parait difficilement concevable de distinguer un discours pour les communications non expertes et un autre pour les communications expertes. Cela n’est pas imaginable ne serait-ce que dans une perspective cognitive où la place de stockage de ces informations dans l’espace cognitif se ferait au détriment d’autres connaissances.

À la suite de Schubert (2007, 2011), Gautier (2008, 2012b) a développé l’idée de communication spécialisée bâtie autour d’un discours. Cette approche holistique ou intégrative se « déclin[e] à la fois vers l’extérieur, précisément là où le domaine de spécialité s’articule avec le discours et vers l’intérieur en envisageant une description linguistique des discours en question dans une perspective descendante » (Gautier 2012b : 60). Cette perspective permet à la fois de partir du spécialisé pour le définir comme un ensemble de savoirs et en même temps de considérer ce savoir comme une articulation entre des individus et un contexte. S’en suit en toute logique la nécessité d’une méthodologie capable de saisir l’ensemble de ces paramètres ; Gautier a ainsi fait le choix d’intégrer une approche ethnographique (Dressen-Hammouda 2013, Isani 2014) à l’analyse du spécialisé visant à intégrer un maximum de paramètres contextuels dans le but de saisir l’intégralité du sens produit et transmis (Mancebo 2019). Je suis ici pleinement cette approche.

La recherche récente part dans une nouvelle direction qui serait celle de connaissances plus ou moins spécialisées associées à un discours, réalisé par une langue ou une autre. Cette perspective dynamique autorise ainsi à penser qu’une connaissance est partagée par tous mais que son degré de spécialisation est variable entre un expert et un non-expert (Morange 2009).

La majorité des consommateurs connait le terme « millésime » et sait qu’il représente l’année de production du vin, mais peu de gens ont acquis la totalité de la connaissance à savoir la qualité associée à un millésime, le contexte de production, etc. De la même manière, cette échelle de spécialisation des connaissances doit être dynamique, à savoir : connaissance après connaissance. On peut très bien maîtriser les notions de millésime et de cépage, mais méconnaître les appellations d’origine contrôlée (AOC). Pour autant, il s’agit bien du même discours : le discours sur le vin. On peut, bien sûr, identifier des sous-discours (discours de la dégustation, discours de vente, discours de la formation, etc.), mais ceux-ci ne sont pas autonomes et sont constitutifs du discours sur le vin10.

Ainsi, les connaissances spécialisées émergent de la pratique interindividuelle autour d’un objet dans un contexte donné ; ces connaissances sont articulées au niveau conceptuel autour de l’objet et sont projetées dans un « endroit » intermédiaire entre la langue et la cognition et entre un individu et son groupe : on posera que ce lieu est le discours. Ainsi, et il convient de reprendre les réflexions de Gautier (2012b : 64), il est nécessaire de prendre en compte ce qui est dit et ce qui n’est pas dit car partagé, ce qui est fait et aussi les conditions de communication (les conditions physiques et situationnelles mais aussi le contexte propre à une spécialité comme son organisation et son histoire) pour comprendre ce qui fait spécialisé et ainsi remonter aux connaissances qui en sont la source. Ceci nous permet d’affirmer qu’une approche conceptuelle – les fondements sont exposés dans Bach (2023) plutôt dans une optique terminologique mais sont de facto applicables à l’entreprise linguistique en général – associant linguistique discursive et sémantique des frames permet de réaliser pareil programme en tenant compte des traces langagières, de la situation de communication et de la nécessité de raisonner en catégories et prototypes sur des données authentiques issues de corpus constituées en situation réelle.

Comme l’a souligné Gautier (2012b : 86), l’approche naturelle est celle de la sémantique des frames ; toutefois, une unique saisie par les frames délaisse le niveau langagier et l’interface entre langue et concept. Dans la perspective choisie ici, il manquerait à la modélisation des connaissances la terminaison linguistique ; c’est-à-dire le lien entre ce qui est conceptuel (donc non réalisé dans la communication) et ce qui est linguistique stricto sensu (ce qui est réalisé dans la communication). Il convient donc d’identifier un outil pour l’analyse (ici, la question des figements11 sensu patterns est évidente) et pour la modélisation.

2. Analyse cognitive du discours : l’apport de la grammaire de constructions

On a vu en première section le lien entre les connaissances, le discours et la langue. Les frames assurent une grande fiabilité pour la théorisation, l’étude et la représentation du lien entre connaissances et discours ; toutefois, le lien entre discours et langue reste encore trop flou même avec les frames. La solution serait de passer par les constructions qui sont des structures conceptuelles prototypiques associant des paramètres de sens avec des catégories sémantiques (prédicat, agent, objet, etc.) et des paramètres de forme avec des catégories syntaxiques (verbe, sujet, objet, etc.). L’enjeu est de relier les frames aux constructions, et pour ce faire on travaillera les catégories sémantiques. Ceci sera développé en sous-section 2.1 ; puis, sur cette base, je développerai l’intérêt d’un tel appareil théorique pour l’analyse de connaissances spécialisées.

2.1. Construction et constructicon : deux outils d’analyse de discours

Goldberg a systématisé et synthétisé l’approche fonctionnelle grammaticale des structures de langue en une grammaire dite « de constructions » (Goldberg 1995). Dans une première version, une construction est entendue comme l’association indissociable d’une forme et d’un sens. Chez Goldberg, l’approche est orientée vers le verbe ; ceci présuppose donc que la construction requiert un verbe et des arguments sémantiques et syntaxiques qui se déploient en partant du verbe et le contraignent. Ainsi, la construction est, en tant que structure, bien supérieure en fonction et en forme au verbe (Goldberg 1999). Ceci prend d’autant plus d’épaisseur si l’on considère les constructions comme des catégories articulant un prototype en son centre et des instanciations, partageant plus ou moins de traits communs avec le prototype, en périphérie de la structure radiale organisant une catégorie. De ce fait, une construction peut contraindre un verbe a-prototypique à suivre la fonction et la forme de la construction visée (Goldberg 2019). L’acceptabilité de la construction sera alors fonction de la fréquence d’usage de celle-ci et du verbe par les individus d’un groupe donné.

Ce dernier aspect est particulièrement travaillé dans les grammaires de constructions. Goldberg (1995 : 28) part en effet du principe que les entités lexicales possèdent un sens constructionnel (cf. également Tomasello 2003) qui d’une part renvoient à des connaissances épistémiques individuelles tout autant que culturelles, et à des structures schématiques conceptuello-linguistiques qui font le lien entre syntaxe et sémantique (Goldberg 1995 : 28). Ainsi, parmi les constituants syntaxiquement réalisés, seuls ceux qui sont signifiants et permettent d’enrichir le sens d’une structure linguistique sont pris en compte. Autrement dit, ce sont les liens syntaxiques qui sont à retenir lors de l’analyse syntaxique d’une structure, ce qui permet de décomposer une structure ainsi : <[X] demande [Y] de faire [Z]>. Dès lors, il est évident que des éléments sémantiques supérieurs, notamment au niveau textuel et discursif, sont requis pour construire le sens global d’une structure (Goldberg 1995 : 29). Goldberg reconnaît aussi que des paramètres pragmatiques et sémantiques entrent en jeu dans la constitution du sens (Goldberg 1995 : 6), ce qui justifie en retour l’extension du champ d’investigation évoqué précédemment. Or, ce qui est au niveau sémantique porteur de sens est modélisé par les frames. Goldberg pose que les frames sont liés aux constructions – et ceci n’est pas une surprise dans la mesure où Fillmore est à l’origine des deux notions (Boas 2021 : fig. 1).

Ce lien entre frame et construction est particulièrement travaillé par Boas : d’abord dans une approche plutôt lexicale (correspondant à la première version théorique des frames), et ensuite dans une perspective plus holistique en intégrant des informations contextuelles relatives à la situation d’énonciation (Boas 2003, Willich 2022). Ceci permet par ailleurs de connecter une structure linguistique à une catégorie d’évènements et invite à penser que les constructions ont pleinement leur place dans une analyse de discours. Plus largement, les constructions permettent de théoriser et d’étudier finement les relations entre les composants les plus concrets des différents frames activés pour produire du sens.

On notera enfin que les constructions sont associées en réseau, le constructicon (Lyngfelt et al. 2018), et ceci en raison de deux aspects structurants. Le premier est que tout dans la langue est construction : du suffixe à la structure argumentale (certains vont jusqu’au texte et au discours – ceci est un autre débat qui nous éloigne du cœur de cette contribution). On a donc un réseau organisé en degré de complexité de la construction. Le deuxième aspect est celui du degré d’abstraction, comme pour les frames : au plus haut degré d’abstraction, il existe un schéma très abstrait qui va générer des schémas fils différents mais relativement similaires, puis des schémas plus concrets etc12. Les recherches actuelles vont même jusqu’à postuler qu’il existe une construction abstraite chez les individus bilingues ou trilingues qui génèrent des constructions concrètes en différentes langues. Par exemple, il existerait un schéma commun qui serait la construction de transfert <[X] [TRANSFERT] [Y] [Z]> qui génèrerait <[X] [DONNER] [Y] [Z]>, <[X] [GIVE] [Y] [Z]>, <[X] [GEBEN] [Y] [Z]> respectivement en français, anglais et allemand. Comme précédemment ce réseau repose sur des catégories et les liens qui organisent ces catégories sont eux-mêmes des catégories ; par conséquent, la sélection d’une construction au profit d’une autre est un acte significatif et signifiant dont on peut postuler qu’il relève du discours.

J’ai donc entrepris cette opération théorique de lier construction et frame et constructicon et réseau de frames, en me basant largement sur les propositions de Lasch (2016), et en posant qu’un frame est structuré autour d’un cœur conceptuel, autour duquel sont rattaché des frames définitoires (sur différents niveaux) et qu’en bout de chaine on trouve un frame-element (F-E) qui est l’instanciation linguistique du frame définitoire. Cette instanciation linguistique est un rôle sémantique, c’est-à-dire une catégorie abstraite comme agent ou objet. Cela permet d’intégrer un concept dans une matrice linguistique. De la même manière, une construction repose sur les mêmes rôles sémantiques que l’on peut nommer dans un premier temps construction-element (C-E). L’interfaçage F-E–C-E est ce qui permet de s’assurer que le concept mobilisé est bien associé à la brique lexicale d’une structure linguistique identifiée dans un texte. L’exemple ci-dessous reproduit ce raisonnement schématiquement en partant du frame vin et en instanciant trois frames définitoires (visuel, olfactif, gustatif) dont les F-E sont qualité et qui sont instanciés à des constructions poly-lexicales où la position [X] accepte prototypiquement la C-E qualité ce qui assure la compatibilité entre le frame et la construction. Ensuite, la construction est réalisée linguistiquement à travers une structure polylexicale que l’on retrouve dans le texte de l’exemple ci-dessous.

Fig. 2 : Du réseau de frames aux constructions à l’exemple attesté en usage (repris de Bach, 2022a : 302)

2.2. Constructions, discours et connaissances spécialisés

Sans entrer dans le débat sur les rôles sémantiques (Boas et Ziem 2022) – qui est d’ailleurs un débat très americano-centré, mais cela nous écarte du périmètre de cette contribution –, nous accepterons l’idée à la suite de von Polenz (2008)13 que des catégories sémantiques peuvent embrasser la réalité langagière. En suivant cette proposition, on pourra postuler qu’il existe des rôles génériques, ceux de von Polenz, qui peuvent être précisés en contexte spécialisé (p. ex. agent est un rôle générique et dans le discours du vin il peut être précisé par les rôles spécialisés vigneron et domaine). Un exemple issu de Bach (2022a) illustre les différents rôles spécialisés pour différents rôles génériques associés au prédicat action :

Fig. 3 : Rôles génériques et spécialisés14 (repris de Bach 2022a : 230)

Ici, on repart du postulat que les rôles sémantiques sont des catégories, qu’en tant que telles, les rôles sémantiques spécialisés peuvent s’imbriquer dans des rôles sémantiques génériques et qu’ils sont des entités du discours. Partant, les rôles sémantiques assurant l’interface F-E–C-E, on plaidera dans cette contribution pour les considérer comme déterminants dans la saisie du spécialisé et dans l’étude des connaissances spécialisées dans le cadre d’une démarche d’analyse de discours.

En effet, on l’a vu, ces catégories, si elles sont discursives, sont aussi des structures pivots permettant de réaliser linguistiquement des connaissances. Ainsi, j’ai proposé de comprendre les rôles sémantiques comme des rôles discursifs, faisant le lien avec la grammaire discursive (Diskursgrammatik : Müller 2018, Bach 2022b). L’utilisation de certaines constructions permet de réaliser certains rôles discursifs. Le choix d’une construction n’est pas seulement grammatical, mais est aussi ancré dans la situation (contexte, individus, etc.) et dans le discours (Müller 2015 : 307). Une telle étude constructionnelle sert à l’analyse sémantique de structures discursives dans le but de décrire une superstructure historique et socioculturelle ancrée dans un contexte spécialisé.

Ce qui sous-tend l’argumentation générale de la présente contribution, en particulier avec l’objectif d’étudier les connaissances spécialisées, est la notion de stabilisation sociocognitive (Gautier 2022). En effet, dans un contexte particulier (p. ex. une dégustation de vin), les mêmes concepts vont être manipulés par les individus pour communiquer sur ces concepts, il convient d’employer des structures communicationnelles, en particulier des structures linguistiques, qui vont permettre de mobiliser lesdits concepts. C’est pour cette raison que des terminologies métier sont développées tout comme des langues contrôlées (Condamines 2016). Sans aller jusqu’à ces structures imposées et quasi artificielles, cette nécessité de tendre vers le standard et le similaire se répercute en langue à travers l’usage de différentes constructions, stabilisées, qui vont générer des schémas relativement figés et ainsi permettre une communication fluide et efficace. Ainsi, les constructions sont un moyen de saisir le spécialisé d’un discours à travers le sens transmis et de le modéliser de manière efficace et pertinente pour retracer ses composantes structurelles au niveau linguistique, social et épistémique au moment de l’analyse ou en diachronie pour suivre l’évolution des connaissances associées à un terme (cf. Domont 2019 pour une telle analyse du couple minéral/minéralité dans le discours du vin).

3. Analyse du discours de la vente du vin en français

Afin de vérifier ces affirmations et propositions, une étude de plusieurs corpus a permis de mettre en évidence différentes constructions et catégories de constructions. Celles-ci permettent de transférer efficacement un sens spécialisé rendant le message audible et acceptable socialement par le groupe15. Dans cette troisième section, on proposera une première synthèse de ces différentes constructions et catégories à travers un essai de typologie qui reprend le plan de cette section : les constructions spécialisées d’un côté, les constructions non spécialisées avec une position réalisée par un terme du domaine, et les constructions non spécialisées et sans terme permettant par pression discursive de générer un sens spécialisé.

3.1. Constructions spécialisées

Une première catégorie de constructions en discours sont les constructions spécialisées. On les définit comme des constructions ayant émergé uniquement dans un discours et n’étant pas utilisé dans d’autres discours, c’est-à-dire qu’elles ne génèrent pas de sens dans un autre discours. Ces constructions sont donc limitées à un périmètre précis, ont une fonction particulière et incarnent un discours en rassemblant une haute valeur ajoutée linguistique (avec des termes ou des structures complexes), sociale (maîtriser ces constructions revient à acquérir un statut d’expert) et épistémique (cette catégorie de constructions permet de transférer des savoirs ou savoir-faire spécialisés). Pour illustrer ce propos, il convient d’étudier deux exemples de la langue du vin : « beursaulter » et « on est sur + [X] ».

Le premier exemple « beursaulter » repose sur une construction verbale classique du premier groupe en français : <[X] + [-er]> avec [X] la racine lexicale du verbe et [-er] le suffixe verbal. Cette construction est spécialisée dans la mesure où elle émerge en contexte spécialisé :

|

(1) |

« Il y a ce qui est Meursault qui est vraiment une référence mondiale pour les Chardonnay avec le côté beurré brioché un peu gras toute la famille des vins avec la même palette aromatique ici on dit que ça *beursaulte alors *beursaulter vous n’allez pas trouver dans le dictionnaire mais c’est un verbe qui est connu dans le monde entier en fait dans toutes les langues dans le milieu professionnel quand un Chardonnay a cette tendance-là on dit que ça *beursaulte c’est la référence aussi bien en Nouvelle Zélande qu’aux Etats-Unis qu’en France et ce côté donc euh un peu un peu beurré un peu gras tout en restant sec sec et minéral ça c’est par contre c’est quand même pour tous les vins euh et ben c’est Auxey-Duresses c’est Saint Romain Saint Aubin » (FR_CA_RV_01) |

On retrouve donc la construction <[beursaul] + [er]> que l’on peut encore affiner ainsi : <[beur] + [sault] + [er]> puisque que le premier segment relève du goût beurré et le second de Meursault qui est une AOC en Bourgogne, prototype du vin blanc de Bourgogne.

Si l’on invente un exemple et qu’on le représente avec des frames conceptuels, on aurait ceci :

« Ce vin beursaulte »

Fig. 4 : Les connaissances associées à beursaulter et projetées sur vin

On constate avec cette phrase que le sens transmis dépasse finalement le goût du vin : on peut retracer et lier une propriété organoleptique à un terroir – une zone culturelle géographiquement ancrée – et par conséquent en investiguant davantage restructurer l’ensemble des connaissances associées aux vins de ce terroir prototypiquement. Si l’on teste ceci sur un panel d’individus experts et non-experts, on se rendra compte que ces connaissances sous-jacentes sont plus ou moins connectées et plus ou moins précises en fonction du degré d’expertise de l’individu en réception (Morange 2009, Spitzmüller 2021). Mais il est certain qu’en production, un individu qui exploiterait le verbe « beursaulter » maitriserait pleinement l’ensemble de la chaîne au risque de se destituer de sa position d’expert dans le groupe. On retrouve ici le lien entre les connaissances épistémiques de spécialité et les connaissances conceptuello-linguistiques associées au schéma constructionnel qui contraignent le sens possible d’une telle occurrence.

Le deuxième exemple « On est sur + [X] » est plus complexe, car il mobilise une structure polylexicale.

|

2 |

« Donc là on est sur un vin euh on va dire plutôt classique de la région de Gevrey » (FR_VG_HR_01) |

|

3 |

« On est sur 2011 donc on est sur un millésime où on a plus de maturité que sur un 2013 » (FR_VG_PL_01) |

|

4 |

« On est sur euh le Pinot » (FR_CA_AV_01) |

La construction se décompose en deux parties : l’une relativement figée, l’autre libre selon un inventaire de possibles fermé. [On est sur] est relativement figée dans la mesure où seul le verbe être peut varier : dans la majorité des cas au présent, quelque fois à l’imparfait. [X] est libre selon un inventaire permettant de qualifier le vin.

[On est sur] est intéressant dans un premier temps puisque la construction n’est grammaticalement pas acceptable : la préposition sur n’est pas acceptée dans une telle configuration. Toutefois, dans le discours sur le vin cette construction est fondamentale : elle est fréquemment utilisée par les experts et est une structure introductive pour présenter un vin. Elle est également socialement attendue : on attend d’un expert qu’il utilise cette construction.

[X] est la position qui permet d’instancier différents éléments qui sont caractéristiques du vin présenté et qui permettent de le discriminer rapidement d’un autre vin. Ce peut donc être par son millésime, par son AOC, par son cépage, par sa couleur (au sens technique : rosé, blanc, rouge), ou encore une propriété organoleptique (« on est sur du boisé »).

On remarquera ici que les trois mots qui composent ce segment n’ont rien de spécialisé, c’est le schéma constructionnel qui contraint la réalisation en une structure spécialisée. Ceci est rendu possible par les C–E qui sont suffisamment flexibles pour créer une chaîne fonctionnelle et contraindre le verbe par coercion à accepter formellement la chaîne. Les C–E activent les F–E qui sont des qualités (que l’on déclinent en sous-catégories spécialisées), ce qui permet de faire le lien avec les concepts idoines. Cette construction, essentielle, concentre les propriétés principales du vin et profile le reste de la présentation.

3.2. Intégration terminologique en constructions non spécialisées

On a vu avec la construction <[on est sur] + [X]> que les constructions polylexicales pouvaient acquérir une fonction spécialisée en discours par l’agencement a-prototypique de ses constituants. Pour cette construction, l’usage de la préposition sur la rend spécialisée sui generis. Il existe néanmoins des constructions qui n’ont pas d’agencements spécialisés, ni de termes. On obtient ainsi une construction non spécialisée mais qui fait intervenir un [X] spécialisé.

Dans cette section, on travaillera sur la construction <[issu* de] + [X]> :

|

5 |

« Issu de vignes cultivées dans le respect de l’environnement, ce vin trouve son origine en Bourgogne, au pied des roches de Solutré et de Vergisson. » (Super U, dépliant publicitaire, p. 4) |

|

6 |

« Vin issu des jolis Coteaux de l’Auxerrois à 15 km de Chablis. » (Auchan, dépliant publicitaire, p. 4) |

|

7 |

« Issu du Pinot Noir comme il se doit, ce Bourgogne est vinifié en fût pour obtenir des arômes de fruits noirs et des notes d’épices. » (Leclerc, dépliant publicitaire, p. 24) |

|

8 |

« Nos vins rouges, issus uniquement du cépage Pinot Noir, sont élaborés en respectant les méthodes traditionnelles bourguignonnes. » (Auchan, dépliant publicitaire, p. 14) |

Cette construction repose donc sur le participe passé du verbe issir accompagné de sa préposition de qui introduit l’origine du vin présenté. Cette origine est multiple : essentiellement le cépage, mais également la région de production voire de vignes particulières. La construction n’a pas de position figée, elle s’intègre en début de proposition ou en incise. Ce qui la rend particulièrement intéressante est sa fréquence d’utilisation et son caractère non spécialisé au niveau formel comme fonctionnel. Autrement dit, elle n’appelle pas de connaissances spécialisées au niveau social, épistémique ou linguistique pour la comprendre ou la manipuler. Toutefois, elle introduit une structure spécialisée autour d’un terme. Si l’on se concentre sur l’origine du cépage : les exemples (7) et (8) montrent que [X] peut être plus ou moins spécialisé en précisant ou non que le pinot noir est un cépage.

Comme pour beursaulter la compression de l’information et la non-réalisation des connaissances linguistiquement est un signe de spécialisation du signe linguistique et de sa mise en discours. Ceci illustre également le lien qui unit une construction à un ensemble de frames : plus le lien est saillant, plus l’accès aux frames est facilité. Ainsi, on admet qu’à un certain niveau d’expertise, il n’est plus nécessaire de préciser que le pinot noir est un cépage ni que c’est du vin rouge. Pour autant, c’est tout cela que signifie le terme dans la construction.

En résumé, la construction n’est pas ici un marqueur du spécialisé et n’a pas une fonction de transfert de connaissances spécialisées ; son rôle est bien davantage d’introduire un terme qui lui active des connaissances spécialisées. Ainsi, on dispose d’une construction flexible qui s’intègre au fil du texte et qui fluidifie la communication entre expert et non-expert.

3.3. Constructions et discours : réaliser les connaissances

Une troisième catégorie de constructions fédère les constructions non spécialisées et sans intégrations terminologiques qui acquièrent un sens spécialisé en contexte spécialisé. L’usage de mots comme fruité, rouge, etc. sont d’excellents exemples : ils sont courants et utilisés dans de nombreux contextes ; mais, dans le contexte du vin, ils acquièrent une fonction spécialisée. Les deux exemples cités illustrent ceci : la couleur du vin est spécialisée : rouge, blanc, rosé. Évidemment, ce sont des couleurs que l’on retrouve hors du vin. Mais parler de couleur, ce n’est pas parler de la couleur du vin mais de sa catégorie représentée par une couleur. Derrière la couleur se cache bien d’autres aspects d’un vin : le cépage, les techniques de production et de vinification, etc. Si l’on prend l’adjectif fruité hors du contexte du vin peu spécifié, il prend, dans le contexte du vin, un sens spécialisé. D’une part, il peut porter sur l’olfactif et le gustatif en tant que propriété organoleptique ; d’autre part, fruité est une famille d’arômes composée de catégories et de sous-catégories. C’est l’usage qui impose une fonction à une construction qui elle-même active des frames donc des connaissances spécialisées.

L’intérêt d’une telle approche est alors d’allier des analyses macro et micro dans la même approche fondamentale qu’est celle des frames (Busse 2020 : 151–152), et de faire le lien avec la structure conceptuello-linguistique via les constructions. La saisie du signe linguistique est donc un préalable à l’analyse des concepts sous-jacents pour isoler les connaissances constitutives d’un savoir spécialisé.

Un autre exemple serait « avoir de la profondeur ». La construction <[avoir] + [de] + [X]> n’est en rien spécialisée, profondeur n’est pas un terme ; or, dans la construction, l’ensemble génère un sens spécialisé complexe. En effet, un liquide n’est pas profond en soi, le vin en bouche ne peut être littéralement profond. Entre synesthésie et métaphore, le sens généré porte sur les propriétés organoleptiques et sur la longueur en bouche du vin.

Pour cette catégorie de constructions, l’analyse est, on s’en rend compte, ardue : il est nécessaire que l’analyste dispose de compétences ethnographiques avancées dans le domaine étudié pour saisir le sens spécialisé de signes linguistiques non spécialisés (Gautier 2019). C’est également pour cela que l’approche conceptuelle de la sémantique moderne permet d’opérationnaliser l’analyse de discours et d’en faire un outil pour montrer et faire apprendre les connaissances à un public non expert. Dans cette acception postmoderne, il ne s’agit plus d’effectuer une analyse linguistique ou sociologique ou historique, mais d’allier l’ensemble pour visualiser et illustrer – sans tomber dans l’engagement politique de l’analyse de discours critique (CDA).

Conclusion

L’analyse du discours, dès lors comprise comme une étude des connaissances déployées en communication, s’est retrouvée dans la sémantique moderne en s’appuyant sur les frames en tant qu’unités minimales de connaissances partagées (Busse 2020). Partant du principe que les frames en tant que représentations de connaissances sont exploitables par le biais des constructions, cette contribution s’est donnée l’objectif de définir les constructions dans cette perspective, de souligner l’articulation entre frames et constructions au moyen des F-E et C-E puis de mettre en pratique ces éléments à travers une étude de plusieurs catégories de constructions transférant des connaissances spécialisées.

Il s’agissait en effet de mettre en évidence les connaissances spécialisées disséminées dans le discours sur le vin et de les analyser et les modéliser à travers les outils rigoureux rassemblés dans la grammaire de constructions (cognitive à la manière de Goldberg et Lasch). Ce sont donc différentes catégories de constructions qui sont plus ou moins spécialisées en tant que telles et qui permettent de transférer des connaissances spécialisées en discours. Ainsi, certaines constructions que l’on peut retrouver dans d’autres discours acquièrent dans le discours sur le vin un potentiel spécialisé puisqu’elles mobilisent des frames spécialisés donc des connaissances spécialisées.

Cette interprétation théorique reposant sur des analyses empiriques s’inscrit pleinement dans une démarche postmoderne de l’analyse de discours. J’entends par là une analyse de discours qui se fixe l’objectif d’étudier, de comprendre, de représenter et de faire comprendre les connaissances d’un discours à une époque et en un lieu donnés, donc d’une analyse de discours essentiellement linguistique, avec un socle sémantique pour saisir le sens profond des unités linguistiques (mots, phrases, textes, discours) exploitées par des individus pour transférer du sens. Mais pour aller au bout de la démarche et réellement donner à voir les connaissances d’un discours dans un but scientifique mais également dans une démarche pédagogique, il conviendra de continuer l’effort en vue d’une meilleure intégration des outils disponibles (ici les frames et les constructions) et de poursuivre les réflexions autour d’une méthodologie intégrative reposant sur des données authentiques. À n’en pas douter, ces efforts en valent la peine !