Maître corbeau sur son arbre perché

Qui, homme ou femme, ne serait capable de terminer ce vers, à partir de simples souvenirs d’école ? Les fables de La Fontaine forment aujourd’hui un répertoire universel, puisque la référence – éminemment scolaire – est partagée par tous les Français et Françaises, sans grande distinction d’âge ou de classe sociale. Pour comprendre ce phénomène, il convient de se pencher sur les mutations qui ont lieu au milieu du xixe siècle. Avant cette époque, les fables de La Fontaine sont principalement l’apanage des garçons issus de familles aisées qui les lisent, les imitent et les apprennent, et des hommes, qui les écrivent et les enseignent1. Il en va de même pour l’ensemble du répertoire de fables ésopiques2 dont La Fontaine s’inspire.

Cependant, à compter du milieu du xixe siècle, l’école républicaine érige d’une part la fable en référence essentielle lorsqu’elle s’en empare à des fins nationalistes3, tandis que les foyers acceptent d’autre part de prolonger le temps de l’apprentissage hors les murs de l’école, en veillant notamment à acquérir des livres – parmi lesquels des fabliers – pour leurs enfants. Profitant de cette double dynamique, les instances auctoriales et éditoriales imaginent de nouveaux supports à destination de tous les enfants : des jeux favorisant la lecture et la mémorisation, mais aussi des feuilles en imagerie populaire, des partitions musicales ou de petits livres à découper et animer… Ainsi, alors que les fables passent le seuil d’un nombre de plus en plus conséquent de foyers, l’accès des filles et des femmes aux fables s’en trouve élargi.

Alors que l’école républicaine joue un rôle essentiel dans la diffusion des fables illustrées, et que la scolarisation des enfants dans ce même cursus se généralise, on imagine que les filles sont de plus en plus concernées par la lecture des fables. Ainsi, lorsque la fable se destine aux filles, s’impose-t-elle à elles de la même manière que lorsqu’elle s’inscrit dans les lectures et l’apprentissage des garçons, ou entre-t-elle plutôt dans la logique d’une éducation différenciée ? Afin d’apporter des éléments de réponse à cette question, il s’agira d’abord de passer en revue quelques exemples mettant en lumière le processus d’universalisation que connaît la fable au xixe siècle, pour mieux explorer, dans un second temps, la manière dont la fable s’inscrit au cœur d’une éducation féminine, conférée par les mères à leurs filles, en s’appuyant majoritairement sur des fabulistes masculins. Une revue de la manière dont le public féminin est représenté au sein des fabliers non genrés, en tant que lectrices, auditrices, conteuses ou, plus rarement, en tant qu’autrices permettra finalement de nuancer cette idée.

Les fables : une référence universelle

Parce que les fables constituent un genre largement consacré par l’école française après la Révolution4, il semble que le processus de féminisation de leur lecture et de leur apprentissage entre en corrélation avec leur popularisation, qui a lieu à la même période. Ainsi, l’entrée des fables dans les foyers modestes par le biais notamment de l’imagerie populaire permet logiquement aux filles et aux femmes de les côtoyer plus souvent. Or, cette première diffusion, presque accidentelle, se voit confortée par l’intégration des fables à l’intérieur d’ouvrages explicitement genrés.

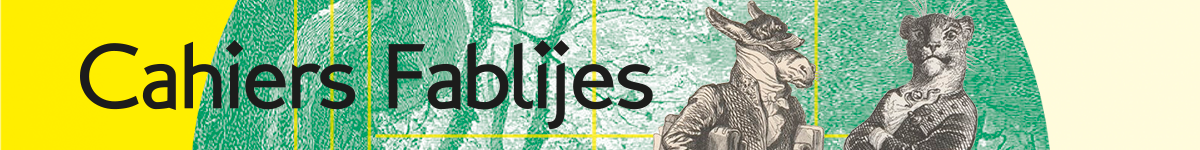

Ainsi, les imageries d’Épinal, par exemple, se saisissent du marché féminin : deux albums sont adressés à ce public : Images d’Épinal. Album composé spécialement pour fillettes et Album no 2 de cent images d’Épinal composé spécialement pour fillettes5. Le plus tardif des deux reprend en fait plusieurs fables publiées indépendamment et en amont de l’album, pour un public non genré. Parmi celles-ci, « Les Deux Mulets6 », mais aussi « La Cigale et la Fourmi7 ». Cette dernière semble d’ailleurs largement diffusée puisqu’elle fait l’objet de traductions à partir de 1902, notamment en néerlandais (ill. 1) et en espagnol8.

Ill. 1. Victor Odilon Maurin, De Krekel en de Mier (« La Cigale et la Fourmi »), Pellerin & Cie, ca. 1902.

Source : Rijksmuseum.nl.

Ces albums n’adoptent donc pas un discours différencié pour les filles, pour la simple et bonne raison que les fables qu’ils contiennent n’ont pas été conçues spécialement pour ce public ; elles semblent même avoir été choisies pour le succès qu’elles ont pu rencontrer par le passé, notamment dans le cadre de diffusions européennes. Leur première publication s’avère généralement antérieure à la date de publication de l’Album composé spécialement pour fillettes, dont le titre relève alors plutôt de l’argument économique que d’une composition originale en vue de ce public. En effet, dans ce contexte d’élargissement du marché du livre de jeunesse, la spécialisation des titres, des journaux, ou même de collections entières par le ciblage d’un public précis semble une stratégie adéquate pour encourager les foyers à acquérir un plus grand nombre d’ouvrages en fonction de l’âge, du sexe ou des besoins de leurs enfants.

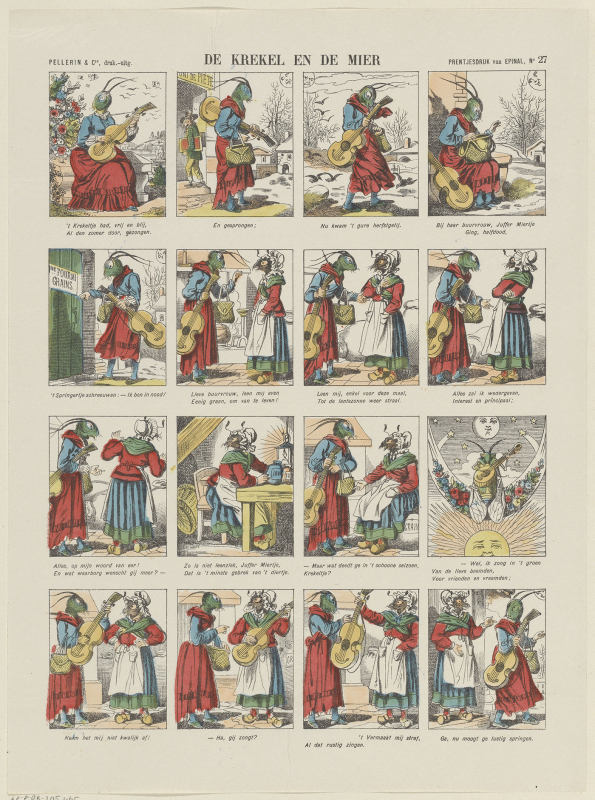

Cependant, l’imagerie populaire ne constitue pas l’unique porte d’entrée de la fable dans les foyers : la plupart des grandes maisons d’édition de l’époque ont su leur faire une place, d’une part, parmi leurs bibliothèques à moindre coût, et d’autre part, dans les journaux illustrés, dont l’essor est remarquable à partir de la seconde moitié du xixe siècle9. Le Petit Français illustré, journal des écoliers et des écolières, est ainsi diffusé par Armand Colin du 2 mars 1889 au 25 novembre 1905. Il a pour vocation de prolonger le temps de l’instruction scolaire au foyer par des histoires et des articles variés, agrémentés de courtes bandes dessinées et de jeux10. Sa position en fin de siècle nous permet d’apprécier la manière dont la référence à la fable, instituée par l’école aux lendemains de la Révolution, s’est immiscée dans les lectures quotidiennes. En outre, le titre du journal, qui ne fait en cela pas figure d’exception, s’adresse explicitement tant aux filles qu’aux garçons, démontrant l’intérêt croissant pour une éducation féminine. Les fables ésopiques y sont fréquemment mentionnées et de maintes façons11 : il peut aussi bien s’agir de fables « modernisées12 » (ill. 2) , dont les illustrations sont alors également renouvelées, que de partitions musicales, de publicités pour des ouvrages scolaires du même éditeur, ou bien de références au sein des pages de jeux, consistant alors à expliquer un vers ou un proverbe issu des fables (ill. 3), ou invitant même au pastiche.

Ill. 2. Anonyme, « Conseil tenu par les rats », Le Petit Français illustré, 12e année, no 21, 21 avril 1900, n. p.

Dessin illustrant l’article « La Fontaine modernisé », p. 244.

Source : gallica.bnf.fr/BnF.

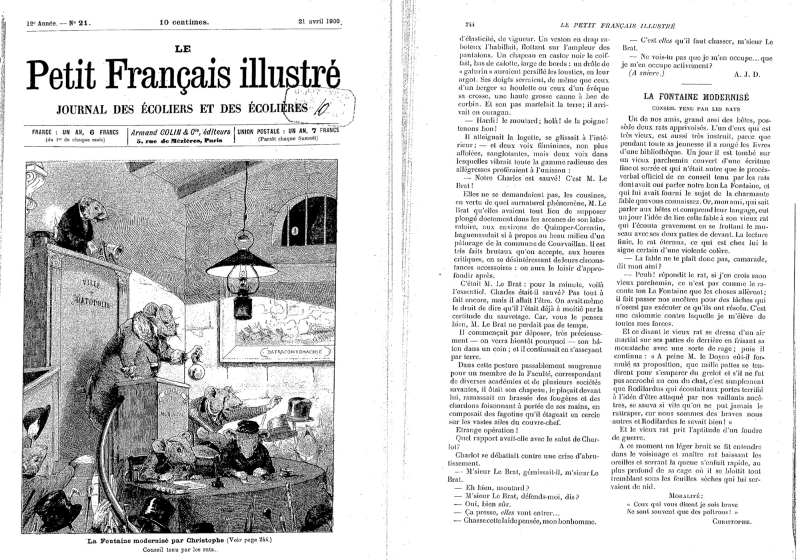

L’évocation la plus fréquente des fables reste la simple référence à l’auteur – généralement La Fontaine –, ou à une fable précise qui peut même être citée au sein d’une histoire, d’une anecdote ou d’un article documentaire. Or, tandis que le périodique n’hésite pas à s’adresser uniquement aux garçons ou aux filles lorsque le propos ne concerne pas l’ensemble du lectorat, la mention des fables s’adresse toujours aux deux sexes, allant souvent de pair avec une affirmation rappelant que tout un chacun les connaîtrait. Ainsi, à l’instar de l’exemple présenté ci-dessous où l’on retrouve La Fontaine mentionné dans l’anecdote « Un fin matois » (ill. 3)13, ces références aux fables, souvent lapidaires, créent une connivence avec le lecteur et la lectrice capable de les identifier14. À cela s’ajoute une contribution non négligeable à l’aspect érudit du journal, qui cherche à s’imposer dans les foyers comme un prolongement de l’école. Les références aux fables laissent donc voir d’une part que, dans le cadre d’un enseignement mixte, les fables sont considérées comme étant tout à fait adaptées aux filles, mais aussi, d’autre part, qu’il est attendu qu’elles les côtoient au cours de leur éducation, car elles impliquent une connaissance préalable par l’enfant.

Ill. 3. « Variétés», Le Petit Français illustré, 16e année, no 220, 13 février 1904, p. 131, « Un fin matois » (pastiche) et « Locution populaire » (proverbe).

La deuxième anecdote, « Un fin matois », fait directement référence à Jean de La Fontaine, tandis que la locution populaire « Ce n’est pas la mer à boire », dont il faut retrouver l’origine dans la rubrique « Réponses à chercher », se rapporte à la fable « Les Deux Chiens et l’Âne mort ».

Source : gallica.bnf.fr/BnF.

Les filles ont donc accès aux mêmes fables illustrées que les garçons dans leurs foyers, cependant cela ne donne aucun indice quant à la manière dont ces lectures s’inscrivent au sein de l’enseignement qui leur est prodigué. Puisque l’intégration de la fable dans les foyers populaires est largement soutenue par l’école publique, qui en fait une référence universelle à des fins nationalistes, il semble essentiel de questionner leur statut dans le cadre spécifique de l’enseignement féminin.

La fable dans l’éducation des filles par les mères : un entre-soi féminin relatif

Parce que l’éducation des filles tient de la responsabilité des mères même une fois passée la prime enfance, les manuels les ciblant émergent dans un entre-soi féminin que la fable vient conforter en s’y insérant. C’est le cas bien avant la loi Camille Sée déjà15, avec par exemple l’Éducation maternelle, simples leçons d’une mère à ses enfants, d’Amable Tastu, ouvrage réédité plusieurs fois à partir de 1836 à l’intention des mères, responsables de l’éducation des jeunes enfants16. À l’instar de nombreux autres livres d’éducation maternelle qui font florès à l’époque, cet ouvrage très complet – il compte non moins de neuf livres, subdivisés en leçons et correspondant aux différentes connaissances à acquérir – fait usage des fables dans le cadre de la formation de la mémoire des jeunes enfants.

L’exercice intervient très tôt puisqu’il fait l’objet du troisième livre, juste après l’apprentissage de la lecture, puis de l’écriture. Les raisons en sont présentées dès la première leçon, au travers d’un dialogue entre une mère et son enfant : il s’agit avant tout de développer la mémoire, tant qu’elle est encore jeune, mais aussi – et c’est sur ce point en particulier que l’autrice s’attarde – de démontrer une sensibilité à la beauté, que vient prouver la capacité à citer exactement les extraits validés esthétiquement. L’enfant n’étant pas considéré comme capable encore de juger ce qui est beau, on lui donne à apprendre ce qu’il devra apprécier plus tard, sous couvert d’éduquer du même coup sa sensibilité esthétique.

Cependant, Amable Tastu semble avoir conscience de la difficulté inhérente à l’apprentissage des fables puisque la méthode est graduelle. De manière tout à fait étonnante par rapport aux ouvrages pédagogiques de l’époque qui proposent souvent d’apprendre les fables sans autre forme de préparation, l’apprentissage s’ouvre sur une explication du fonctionnement allégorique de la fable, illustrée par un exemple du quotidien lui-même accompagné d’une image. Cet exemple est alors directement mis en pratique à l’aide d’une fable de Florian (ill. 4).

Ill. 4. Amable Tastu, Éducation maternelle, 3e partie : « Le livre de mémoire », Didier, 1848, p. 4-5.

Au bas de la page 4, une mère explique à son enfant, en prenant exemple sur leur chat de compagnie, comment le comportement des animaux des fables figurent des comportements humains. Cette explication sert d’introduction à l’apprentissage des fables inclues dans les pages suivantes.

Source : gallica.bnf.fr/BnF.

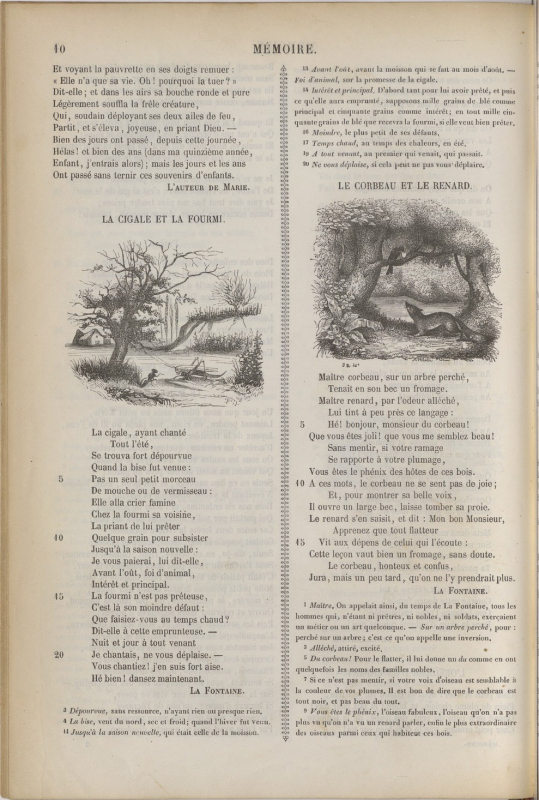

S’ensuivent d’autres poèmes plus ou moins allégoriques, de plus en plus longs. Les fables de La Fontaine interviennent cinq pages plus tard et sont inaugurées par le duo « La cigale et la fourmi » et « Le corbeau et le renard » (ill. 5), qui se trouve déjà en position liminaire dans la première édition des Fables17 et s’avère largement consacré dans la pédagogie française18. Elles s’accompagnent ici d’illustrations travaillées, et seront suivies de nombreuses autres fables du même auteur.

Ill. 5. Amable Tastu, « La Cigale et la Fourmi » et « Le Corbeau et le Renard », Éducation maternelle, 3e partie : « Le livre de mémoire », Didier, 1848, p. 10.

Source : gallica.bnf.fr/BnF.

À la même époque, l’exemple d’un traité d’Augustin Théry nous montre qu’il n’est visiblement pas nécessaire d’être soi-même mère – ni même femme – pour donner des conseils en termes d’éducation féminine. Ses Conseils aux mères sur les moyens de diriger et d’instruire leurs filles sont publiés pour la première fois en 1837 et réimprimés en 1859. L’ouvrage cite à plusieurs reprises des vers de La Fontaine pour égayer plus qu’étayer le propos, par pur plaisir référentiel19. Lorsque l’auteur cherche à expliquer ses méthodes en cas de désobéissance ou de manque d’attention par exemple, la fable – cependant dépourvue d’illustrations – est citée dans le cadre d’énumération d’exercices (de récitation ou de lecture) sans aucune autre forme de développement, prouvant à quel point son usage est communément admis. Elle est alors rattachée à La Fontaine, mais aussi à Fénelon ou à Florian20. Augustin Théry comme Amable Tastu adoptent le parti pris traditionnel d’une éducation maternelle : ce sont les mères qui ont la charge, en suivant des conseils venus d’hommes ou de femmes, de figer les fables dans les jeunes esprits féminins. Pour autant les fabulistes qui sont consacrés par l’école française et que l’on donne alors à lire dans les foyers restent, pour la quasi-totalité d’entre eux, des hommes.

Contrairement à Amable Tastu, Augustin Théry prolonge l’apprentissage des fables jusque dans l’adolescence, ce qui se confirme et vient même s’institutionnaliser après promulgation de la loi Camille Sée. En effet, alors que les filles accèdent enfin, à compter de 1880, à un enseignement secondaire public, il est à remarquer que les fables de La Fontaine s’intègrent sans difficulté au programme qui s’avère essentiellement basé sur l’enseignement de la littérature et des langues21.

Ainsi, on les retrouve mentionnées, aux côtés des fables de Florian, de Fénelon et même d’Ésope, dans la revue mensuelle de Camille Sée, L’Enseignement secondaire des jeunes filles, publiée à partir de 1881, et ce dans presque chacun des numéros22. Elles font l’objet de simples références ou de recommandations parfois, mais le plus souvent il s’agit de véritables exercices qui sont alors proposés, portant sur la lecture, l’analyse de texte, la grammaire, la morale, la composition ou même l’apprentissage des langues lorsqu’il s’agit par exemple de demander aux élèves de raconter une fable de La Fontaine en anglais.

Nous relevons trois spécificités propres à cet enseignement féminin : les fables antiques sont généralement enseignées en français – les filles étant largement privées d’enseignement des langues anciennes23 ; les citations de Mme de Sévigné au sujet des fables, qu’il s’agit d’expliquer alors, sont récurrentes, comme s’il s’agissait de donner des avis féminins à lire aux filles ; et les illustrations sont généralement absentes de cette étude. S’agit-il de priver les jeunes filles d’images afin de ne pas les distraire, ou plutôt de limiter les frais d’une éducation dont le succès reste à prouver ? Les raisons d’une telle absence d’images ne sont pas données, mais l’on retrouve tout de même, toujours dans la même revue et à l’occasion d’un exercice de rédaction en anglais à destination des jeunes filles, la mention d’un livre illustré :

Rédaction - You have an illustrated book of La Fontaine’s Fables. You are sitting in the garden with your little sister six years old. Looking at the picture, you tell her the story of the grasshopper and the aut [sic], and you explain her the moral opet [sic]24.

L’élève de secondaire à qui s’adresse l’exercice est uniquement invitée à faire usage des images dans le cadre de leur utilisation auprès d’une enfant plus jeune. Cela laisse envisager que les plus jeunes filles ne sont, à l’inverse de leurs aînées, pas privées de pédagogie par l’image. À partir de cette anecdote, on remarque encore que la lecture des fables par les filles est imaginée dans un entre-soi féminin que seule l’hégémonie de fabulistes masculins vient rompre, ce qui se confirme de manière quasi systématique. Qu’en est-il alors des autrices de fables ?

Quelle présence féminine dans les fabliers ?

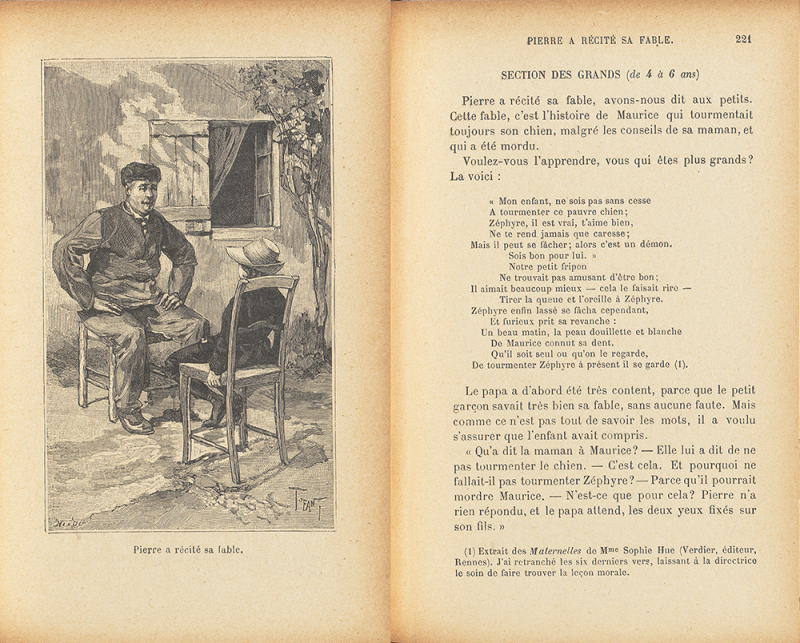

Quand bien même l’histoire n’a retenu que peu de femmes fabulistes25, l’un des modes d’appropriation du genre par les autrices et institutrices du xixe siècle passe tout de même par la création de nouvelles fables, qui sont adaptées aux très jeunes enfants. Marie Pape-Carpantier et Pauline Kergomard, les deux pédagogues à l’origine de l’évolution des « salles d’asile » imaginées par Jean-Denis-Marie Cochin en 1833 vers ce que l’on nomme aujourd’hui encore « écoles maternelles », conçoivent également différents outils d’acquisition du langage et de préparation à la lecture26, parmi lesquels des images à décrire avec l’aide de l’institutrice27. Dans Cinquante images expliquées, Pauline Kergomard présente une scène de récitation d’une fable par un jeune garçon, à la maison (ill. 6). Alors que la fable, issue des Maternelles de Sophie Hüe28, est citée dans le texte et que Pauline Kergomard invite les élèves à l’apprendre, c’est bien la situation d’apprentissage par cœur de la fable qui est au cœur du passage présenté.

Ill. 6. Pauline Kergomard, Cinquante images expliquées, Librairie Hachette et Cie, 1900, p. 219 et 221.

Source : gallica.bnf.fr/BnF.

C’est la scène de récitation qui est illustrée ici, et non la fable, alors même que la méthode de Pauline Kergomard repose sur la description d’images. Ainsi, le fait que l’institutrice exige ou non de l’enfant qu’il apprenne la fable citée ici n’est pas essentiel, puisqu’il s’agit surtout de préparer l’enfant à cet exercice. Le recueil de Sophie Hüe duquel est issue la fable citée propose quant à lui de courts poèmes qui s’annoncent comme des fables et présentent une visée morale, explicitée en quelques vers. S’il ne s’agit pas de s’inscrire dans une tradition ésopique ici, il est à noter que les autrices, en s’imposant dans le champ pédagogique, ne s’interdisent pas de s’essayer au genre, pour son succès d’une part, mais également dans le but d’engager l’enfant sur la voie d’un apprentissage progressif.

Cependant, plutôt qu’en autrices, c’est comme lectrices, auditrices ou médiatrices que les femmes ont le plus de chances de se trouver dépeintes dans les fabliers, à l’instar des conteuses. On les retrouve dès lors au cœur des frontispices. En effet, le programme éditorial et auctorial peut se trouver incarné au sein de cette image d’importance dans le livre, sur laquelle nous nous proposons à présent de nous pencher brièvement.

Porteurs de codes esthétiques et symboliques renforcés par une longue tradition, les frontispices endossent de nombreuses fonctions, tout en apportant des indications sur l’œuvre et le contexte dans lequel elle est produite et diffusée. En plus d’une fonction résolument marchande, il convient notamment d’évoquer la fonction de seuil de l’œuvre, propre à accueillir et préparer le lectorat29. Lorsqu’ils introduisent des œuvres à visée pédagogique, ils contribuent parfois à en expliciter le projet pédagogique, tout en s’inscrivant dans la tradition propre à ce médium. Tout comme la fable en général, ils parviennent à composer avec les éléments de tradition perçus comme incontournables, tout en cherchant un moyen de tirer leur épingle du jeu, le marché étant saturé d’œuvres plus ou moins similaires. Il s’agit donc à la fois de jurer fidélité à un texte qui s’avère essentiel au parcours scolaire, tout en proposant d’entrée un regard neuf sur celui-ci.

Tandis que la tradition des frontispices de fables tend plutôt à représenter des fabulistes masculins, elle semble se rapprocher des frontispices de contes de fées lorsque sont représentées des femmes contant et des filles écoutant, conférant en cela une forme de justification de la lecture féminine des fables30. Les frontispices, en se faisant porte d’entrée dans l’œuvre, permettent en effet d’expliciter ou d’affirmer parfois des projets auctoriaux et éditoriaux, notamment lorsqu’ils visent un public en particulier, comme les filles ou les très jeunes enfants. Ainsi, représenter une femme en position de conteuse de fables là où l’on s’attendrait à trouver des fabulistes masculins s’avère un moyen efficace de se différencier d’autres frontispices puisque c’est aux femmes qu’est traditionnellement confiée la mission de prise en charge des filles et jeunes enfants uniquement.

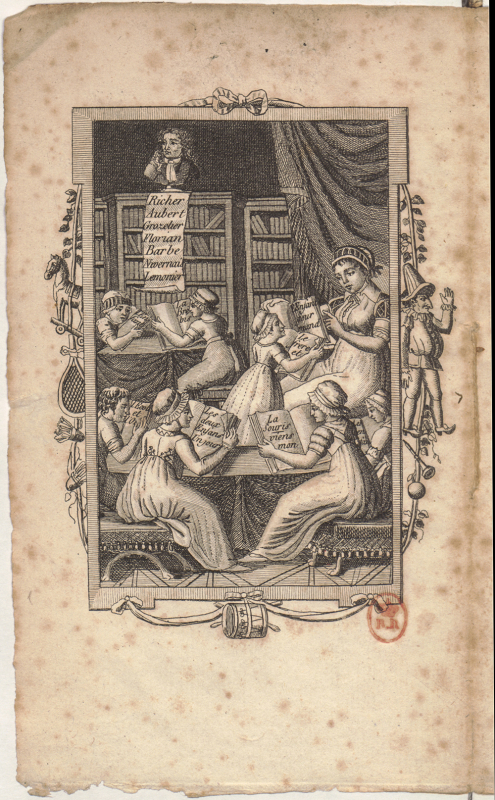

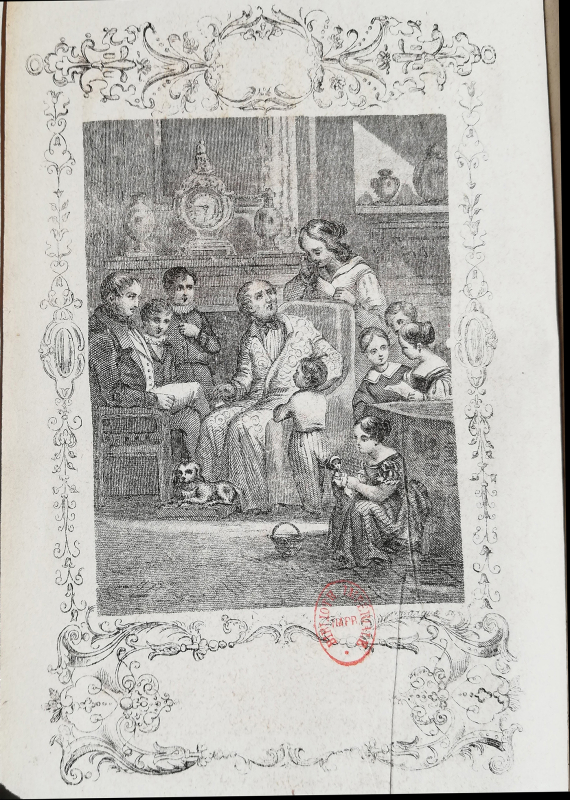

Dans Le Fablier des enfans31, paru à l’aube du xixe siècle et republié plusieurs fois par la suite, le frontispice présente une scène de lecture exclusivement féminine32 (ill. 7).

Ill. 7. Anonyme, Frontispice du Fablier des enfans, Gueffier jeune, 1816.

Source : gallica.bnf.fr/BnF.

Située dans le coin supérieur de la scène comme pour mieux l’observer, la femme est représentée le doigt levé33, soulignant ainsi le fait qu’elle porte la charge de l’éducation des jeunes filles ici rassemblées. La taille du groupe (on compte sept enfants), son homogénéité en termes d’âge et le mobilier qui les entoure permet de deviner que la scène est transposée dans le cadre scolaire, et non dans la quotidienneté du foyer. L’enfant représentée aux côtés de l’institutrice rappelle la scène de lecture représentée dans le tableau Le Grand Maître d’école de Jean-Jacques de Boissieu (ill. 8) quelques années auparavant.

Ill. 8. Jean-Jacques de Boissieu, Le Grand Maître d’école, eau-forte, 1780.

Source : Wikimedia Commons. Collection du Metropolitan Museum of Art.

Tandis qu’un enfant, appelé auprès du maître, lit un passage à voix haute, les autres préparent leur texte ou vaquent à leurs occupations. Cependant, il est à noter que, contrairement aux conteuses ou aux fabulistes masculins, l’institutrice représentée dans Le Fablier des enfans tient entre les mains le même livre de fables que les enfants qui l’entourent. Il ne s’agit donc pas pour elle de partager oralement un savoir qui lui est propre, mais de se constituer comme la médiatrice d’un savoir écrit par les hommes. C’est ce que semble d’ailleurs nous rappeler le buste de La Fontaine qui surplombe la scène et vient maintenir en place une liste de fabulistes masculins, comme pour imposer un peu plus, parmi les lectures féminines, une hégémonie pourtant déjà bien acquise.

Dans le frontispice du Florian des familles34, c’est à l’inverse le caractère universel de la fable qu’on laisse entrevoir par une scène intergénérationnelle (ill. 9), entrant en résonance avec le projet de constituer un fablier « des familles ».

Ill. 9. René d’Isle, Le Florian des familles, M. Ardant frères, 1860.

Source : Collection privée.

À l’inverse de l’institutrice représentée dans le frontispice du Fablier des enfans, le père, représenté au centre de l’image, est en position de conteur et ne semble pas avoir besoin de livres. Tandis que chacun l’entoure et lui prête plus ou moins d’attention – notons l’intérêt plus palpable chez les garçons que chez filles –, le dialogue ouvert par la morale des fables est mis à l’honneur : le père est tourné vers une femme représentée dans son dos, avec laquelle il semble en plein échange.

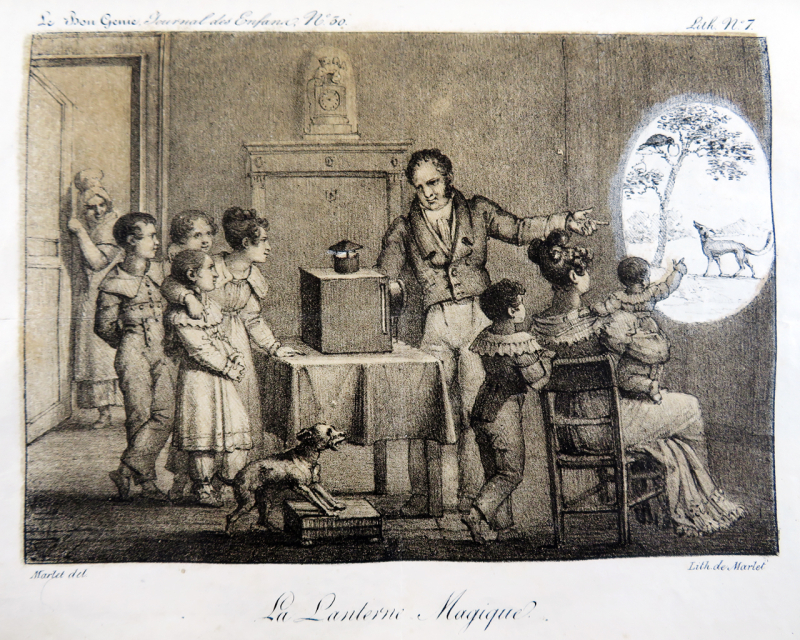

Par un effet de contamination, l’imagerie publicitaire se fait également porteuse de cette idée que la fable est aussi bien adaptée aux garçons qu’aux filles en tant qu’activité familiale. Un exemple particulièrement frappant se retrouve dans l’illustration de Jean-Henri Marlet, produite en vue de promouvoir la lanterne magique (un petit appareil permettant de projeter des diapositives) dans le Journal des enfants, en 1824 (ill. 10).

Ill. 10. Jean-Henri Marlet, « La lanterne magique », Le Bon Génie. Journal des enfants, 1824.

Source : Cotsen Children’s Library [11897], Princeton University.

Une famille au grand complet, parmi laquelle des filles et des garçons, est en pleine séance de visionnage organisée et gérée par le père de famille. Les diapositives portent sur les fables (on reconnaît aisément « Le Corbeau et le Renard »), montrant qu’en 1824 déjà, l’imaginaire collectif les veut universelles, mais aussi plaisantes et propices à l’éducation. Ainsi, elles seules permettent de représenter tout un foyer, qui s’avère mixte donc, multipliant alors les promesses : une séance de révision des fables à l’aide d’une lanterne magique assure un moment en famille, lors duquel chacun et chacune trouvera plaisir. La présence discrète d’une domestique dans l’entrebâillement de la porte vient confirmer cette idée.

L’âge réel des enfants qui lisent ou écoutent les fables n’a en somme pas réellement d’importance, car la représentation de la femme en tant que conteuse ou de la fillette en tant qu’auditrice suffit déjà à indiquer que l’ouvrage est pensé en vue d’une lecture par les jeunes filles ou par de jeunes enfants, ou encore qu’il requiert une médiation de la part du père de famille.

Pour autant, à l’exception du frontispice, l’ouvrage en lui-même ne se différencie généralement pas des fabliers à destination des garçons. La fable a en effet si parfaitement achevé de s’imposer parmi les références prônées par l’école républicaine, qu’elle est intégrée aux lectures et aux apprentissages des filles comme des garçons, en dépit des différences qui subsistent dans d’autres lectures. La référence constante aux fables finit donc par s’autonourrir en France à partir du xixe siècle : parce que la fable est connue de tous et toutes, elle fait partie de la culture française, or c’est parce qu’elle fait partie de la culture française qu’elle doit être transmise à tous et toutes. La fable se popularise et se féminise donc, mais est surtout mise-en-scène comme telle au cours de ce processus d’universalisation, par le biais de l’image publicitaire notamment, dont la publicité pour la lanterne magique constitue un exemple.

L’imagerie populaire, les journaux scolaires et, plus largement, les fabliers viennent confirmer cette dynamique : lorsqu’ils affirment s’adresser spécifiquement aux filles, les fables qu’ils leur donnent à lire restent en fait les mêmes que celles qui sont proposées aux garçons. Elles sont également enseignées de la même manière comme en témoignent les traités pédagogiques, si ce n’est que cet enseignement propose de s’inscrire dans un entre-soi féminin cependant tout relatif, puisque les femmes restent très peu nombreuses à s’imposer en tant que fabulistes.

La fable, mise en scène comme un matériau destiné à tout un chacun et promettant de rendre aisé, voire plaisant, le prolongement du temps de l’instruction au foyer, est un véritable rite de passage de l’enfance française : elle lie entre elles les générations et fait partie du bagage culturel obligatoire pour tous et toutes. Cela nourrit sans conteste des considérations économiques à son égard : les éditeurs s’assurent un succès stable en les publiant, et font bénéficier leur collection d’une influence certaine. La fable prend donc part à une logique marchande, permise et encouragée par l’école, mais aussi par une société qui donne de plus en plus à lire aux filles, tout en leur imposant des lectures – à première vue seulement ! – différentes de celles des garçons.