Les constellations sont sûrement nées grâce à l’imagination humaine. L’homme, en donnant un nom aux différentes figures qu’il avait découvertes dans le ciel, avait cherché à créer un certain ordre dans le chaos apparent du ciel nocturne, mais surtout à rendre humaine la terrible obscurité de la nuit. Les hommes de l’Antiquité utilisaient ces figures dessinées dans le ciel nocturne pour pouvoir s’orienter, et donc savoir où ils se trouvaient quand ils entreprenaient des voyages dans le désert ou quand ils naviguaient. Pour les agriculteurs et les bergers également ces figures célestes étaient utiles : en se fondant sur elles, ils inventèrent le calendrier et puis une horloge nocturne de façon à donner un certain rythme à leur travail. Ces peuples anciens ne savaient sûrement pas que les configurations qu’ils observaient n’étaient que des alignements aléatoires d’étoiles positionnées à différentes distances de la Terre. Pourquoi existe‑t‑il une tendance à l’auto-organisation ou, en d’autres termes, au « groupement perceptuel » ? Une explication possible pourrait être le principe de la Gestalt introduit en 1935 par Kurt Koffka. On pourrait résumer ce principe par cette affirmation : « L’entier vaut plus que ses parties. » Autrement dit, la quantité d’informations obtenues à partir de la combinaison de plusieurs éléments est supérieure à la somme de la quantité d’informations extrapolables si l’on considère l’ensemble des éléments séparés.

Du point de vue expérimental, on connaît bien le « Triangle de Kanisza » (fig. 1) : en disposant opportunément trois disques noirs où il manque un quartier aux sommets d’un triangle, on a l’illusion de voir effectivement un triangle clair superposé à ceux‑ci. Le triangle clair n’existe pas, il est seulement une extrapolation exécutée par le cerveau de l’observateur, en vertu de l’auto-organisation réalisée au niveau neural relativement à la cartographie des images des trois disques noirs sur l’écorce visuelle.

Figure 1. – Le Triangle de Kanisza.

La même chose se produit pour les constellations, en fonction de certaines caractéristiques (Cernuti et Gaspani, 2006) :

-

majeure proximité spatiale (étoiles lumineuses rapprochées) : le Triangle hivernal formé de trois étoiles appartenant à trois constellations différentes ;

-

majeure régularité géométrique (disposées aux sommets de triangles, de carrés et d’autres figures géométriques) ;

-

continuité spatiale : la Ceinture d’Orion ;

-

majeure symétrie spatiale (en forme de croix) : le Cygne ;

-

orientation commune (disposition des étoiles orientées dans la même direction) : les Gémeaux ;

-

similitude géométrique des configurations proches entre elles : les deux Ourses ;

-

sous-groupes de groupes définis : les Pléiades.

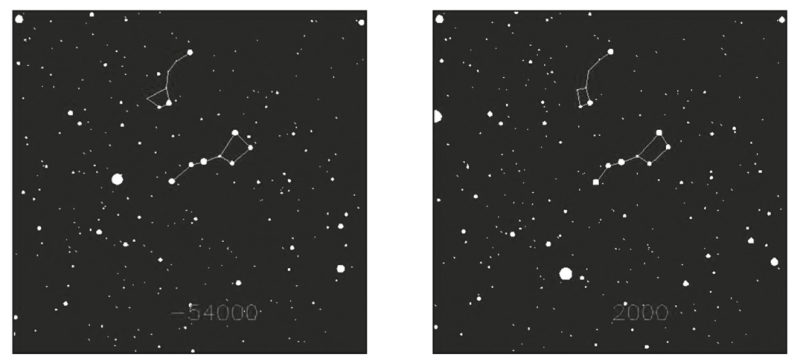

Si nous remontons le temps, nous pouvons montrer comment la constellation de la Grande Ourse a changé au cours du temps, comment les étoiles se rapprochent et comment la forme des constellations devient similaire à une ourse poursuivie par un chasseur, comme nous le décrivent les mythes classiques (fig. 2).

Figure 2. – La Grande Ourse visible en 54 000 av. J.‑C. et aujourd’hui.

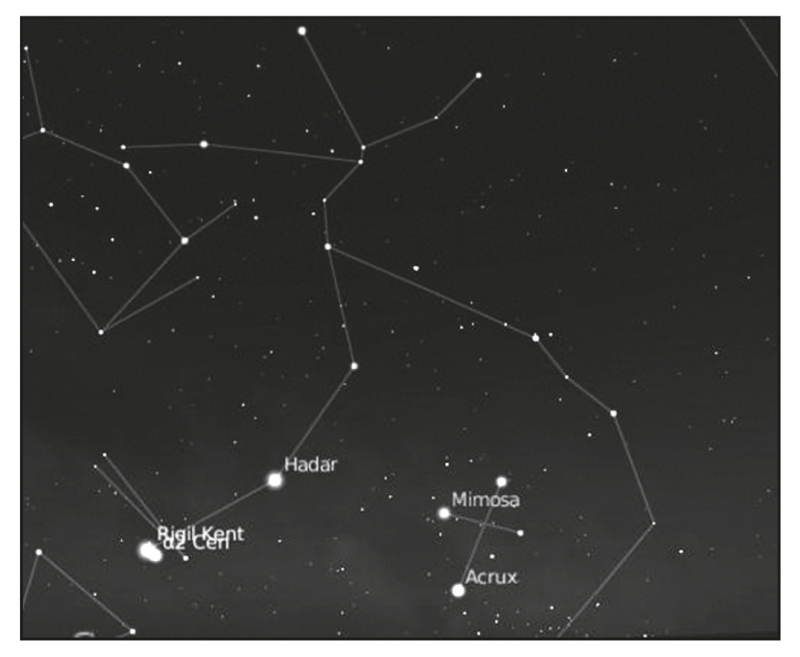

Pour comprendre la pensée des Anciens au sujet du cosmos, nous pouvons reconstruire le ciel des siècles passés selon des lieux et des dates déterminés, en utilisant les notions de position et de mouvement des corps célestes et leurs changements au cours des siècles. Les événements se produisent comme sur la surface d’un écran immense : la sphère céleste. Les coordonnées des étoiles sont modifiées par diverses causes au cours du temps. La rotation quotidienne de la Terre et de son orbite autour du Soleil produisent des phénomènes d’aberration et de parallaxe annuels ; les changements liés à l’oscillation de l’axe de rotation de la Terre, causés par la gravitation de la Lune, du Soleil et, dans une moindre mesure, par Jupiter, produisent la précession et la mutation. Le phénomène le plus important pour l’archéoastronomie est la précession. La direction de l’axe de rotation de la Terre n’est pas fixe, car elle varie cycliquement dans le temps, en décrivant une surface conique dans un délai d’environ 25 800 ans. Le premier effet de la précession est le déplacement des points équinoxiaux, c’est-à-dire des intersections de l’écliptique et de l’équateur céleste, positions occupées par le Soleil au printemps et en automne, quand le jour et la nuit ont une durée identique. Le mouvement de précession de l’axe terrestre détermine une récession de 50 secondes d’arc chaque année. Ainsi, dans l’ancienne Rome, pendant les jours d’équinoxes, le Soleil se trouvait dans les constellations du Bélier et de la Balance, tandis qu’aujourd’hui il se situe dans les constellations des Poissons et de la Vierge. Une deuxième conséquence de la précession est la variation du temps du pôle Nord céleste, c’est-à-dire que l’étoile dite « polaire » change. Actuellement le pôle Nord céleste est très proche de l’étoile Alpha Ursae Minoris, dite aussi Étoile polaire. Durant l’âge du bronze, l’étoile la plus proche du pôle était Alpha Draconis (Thuban), en revanche dans 12 000 ans ce sera l’étoile Véga. Pour un autre effet de précession, des constellations visibles d’une certaine région dans l’Antiquité ne le sont plus aujourd’hui parce qu’elles ne montent pas au‑dessus de l’horizon du lieu considéré (fig. 3).

Figure 3. – La Croix du Sud visible à Milan en 3 000 av. J.‑C.

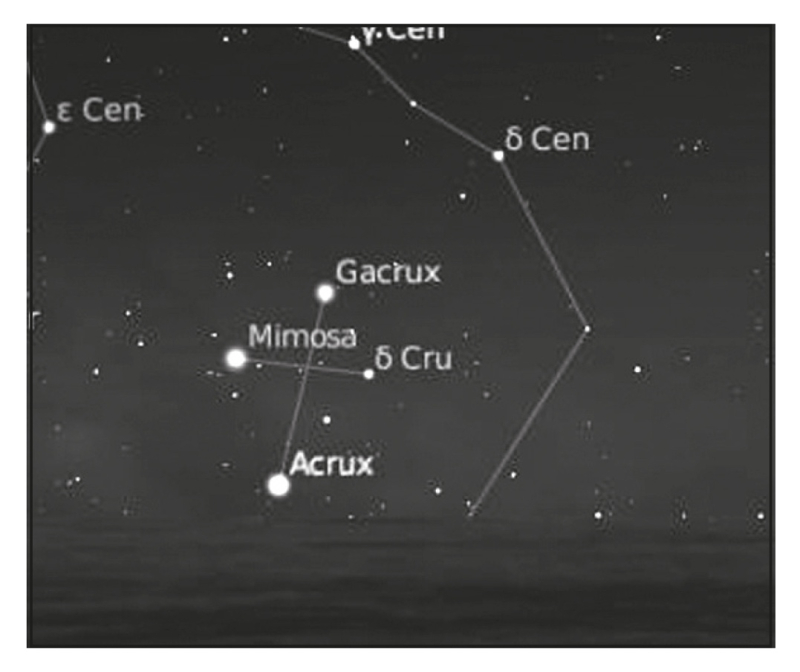

Analysons d’autres constellations : la constellation du Centaure (fig. 4) représente Chiron qui fut frappé par la flèche empoisonnée d’Hercule ; même agonisant, il ne pouvait mourir car il était le fils immortel de Cronos et il fut placé parmi les étoiles de Zeus afin de ne pas souffrir éternellement. Narnia nous aide à représenter le Centaure et nous fait remarquer qu’il ne possède pas d’arc ; en effet, ce n’était pas une arme utilisée par les centaures. Si nous remontons le temps nous pouvons montrer comment évoluent les constellations avec le temps. On voit bien comment les étoiles de la constellation de la Croix du Sud font partie du Centaure et comment Alpha du Centaure s’éloigne très rapidement. C’est pourquoi les peuples andins voient dans ces constellations le nandou, oiseau typique de ces régions (étudié aussi par Charles Darwin pour formuler sa théorie de l’évolution). Ce que l’on doit remarquer, c’est que même si les mythes changent, les étoiles utilisées dans les constellations sont toujours les mêmes et elles sont regroupées de la même façon, pour la raison expliquée plus haut.

Figure 4. – Le Centaure.

Nous imaginons normalement le Sagittaire comme un Centaure qui va lancer une flèche. Cette constellation d’origine sumérienne est ancienne ; elle fut ensuite adoptée par les Grecs. Ératosthène doutait qu’il s’agisse d’un centaure, et l’une des raisons avancées à l’appui de son doute était le fait que les centaures n’utilisaient pas d’arcs. Il décrivit le Sagittaire comme une créature à deux jambes avec une queue de satyre. Pour lui, cette figure représentait Crotus, inventeur de l’arc. Si nous observons la constellation dans le ciel, elle apparaît plutôt comme une créature à deux jambes (fig. 5).

Figure 5. – Constellation du Sagittaire.

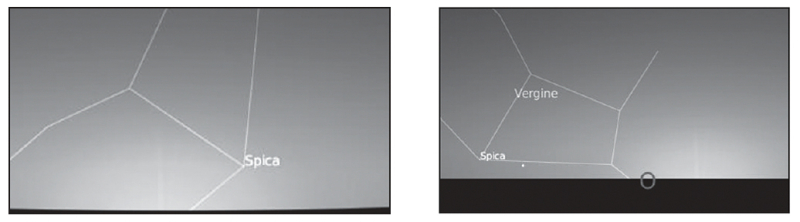

Mais quel lien existe‑t‑il entre les étoiles, les mouvements stellaires, les saisons et l’agriculture ? Dans son développement vers l’agriculture, l’homme s’est sûrement rendu compte que certains corps célestes faisaient des réapparitions régulières après un certain temps, dans les mêmes positions ou avec les mêmes caractéristiques. Il a donc pu les utiliser pour scander le temps. Si on reproduit le mouvement du Soleil le long de l’horizon du nord-est (en été) jusqu’au sud-est en hiver, où il y reste quelques jours (solstice d’hiver) pour ensuite inverser son mouvement et reparcourir les mêmes positions, nous comprenons de quelle façon pour les anciens le mouvement du Soleil était comparable à un bateau. La Lune aussi était étudiée et on connaissait ses mouvements dans le ciel. Les différentes phases lunaires permirent de diviser le temps en semaines et mois. Les mouvements célestes étaient également étudiés. Les phénomènes héliaques étaient importants. Le lever héliaque est le premier jour de visibilité d’une étoile peu avant le lever du Soleil. Il disparaît ensuite englouti par les rayons solaires. Ainsi le coucher héliaque est le premier jour de visibilité d’une étoile peu après le coucher du Soleil avant son propre coucher (fig. 6).

Figure 6. – Ici on a reproduit un lever héliaque et un coucher héliaque de Spica (alpha de la Vierge) de nos jours.

L’existence de plusieurs fêtes pendant l’année celtique est un fait connu et bien documenté par les pièces archéologiques, par l’historiographie ancienne et par les traditions qu’on célèbre encore de nos jours dans plusieurs pays d’Europe. Parmi ces fêtes calendaires, il y en avait quatre qui revêtaient un sens particulier, tant du point de vue de la solennité que du caractère rituel. En ordre chronologique, selon l’année celtique, il y avait : Trinox Samoni, Imbolc, Beltane et Lughnasa. La fête de Trinox Samoni, ou encore mieux Trinuxtion Samoni, littéralement « les trois nuits de Samonios », premier mois du calendrier, correspondait au début de l’année. La fête d’Imbolc était dédiée à la déesse Brigh, c’est-à-dire la déesse Belisama, inspiratrice des arts et des métiers. Pendant la fête de Beltane, on vénérait le dieu Belenus, mais c’est la fête de Lughnasa qui était considérée comme la plus importante car on y célébrait Lug, appelé aussi Lugus. La distribution presque symétrique des fêtes pendant l’année entraîne le fait qu’elles étaient saisonnières, placées en correspondance des quatre dates intermédiaires par rapport aux solstices et aux équinoxes. On ne peut donc pas les considérer comme étant d’inspiration solaire, mais il faut plutôt les imaginer fondées sur d’autres critères, probablement de nature astronomique. Ces fêtes étaient des célébrations rituelles liées à la vie agricole et sociale de la communauté ; les Celtes avaient donc la nécessité de les mettre en corrélation plutôt avec le cours des saisons climatiques qu’avec les saisons astronomiques. La distribution conventionnelle des saisons, comme le temps qui s’écoule entre un équinoxe et un solstice, permet de déterminer les saisons soi‑disant astronomiques, tandis que les saisons agricoles sont liées non seulement à la quantité de radiation solaire, mais aussi à d’autres variables météorologiques telles que la quantité de précipitations (pluie, neige), la température (phases froides et chaudes) et les transformations associées du monde animal et végétal. Il est donc naturel d’avancer l’hypothèse que les quatre fêtes étaient liées à des événements astronomiques particuliers (Gaspani et Cernuti, 1997) qui se répétaient annuellement avec une périodicité solaire, mais qui étaient réglés par quelques étoiles visibles dans le ciel. Ces événements en déterminaient donc la cadence le long de l’année en accord avec les saisons climatiques locales et les fêtes servaient d’indicateurs du changement de saison. On pourrait donc penser que le lever héliaque de certaines étoiles permettait de déterminer le moment de l’année où ces fêtes devaient être célébrées. À proximité de la fête de Trinox Samoni, l’étoile en lever héliaque pendant l’âge du fer était Antarès, une étoile de première grandeur, la plus lumineuse du Scorpion. Pour Imbolc, c’était le lever héliaque de Capella, une étoile de la couleur jaune, elle aussi de première magnitude, située dans la constellation de l’Aurige. À Beltane on observait le lever héliaque d’Aldebaran, étoile de première grandeur et de couleur rouge qui est aussi la plus lumineuse de la constellation du Taureau. Au contraire, à Lughnasa c’était Sirius l’étoile la plus lumineuse du ciel qui se trouvait en lever héliaque. Sirius est l’étoile principale de la constellation du Grand Chien, placée un peu au sud-est de la constellation d’Orion et sa couleur est d’un blanc brillant. Il est intéressant de noter que des quatre étoiles concernées, il n’y en a que deux, Aldebaran et Antarès, qui sont des étoiles appartenant à des constellations zodiacales, respectivement le Taureau et le Scorpion. Au contraire, les deux autres, Sirius et Capella, sont des étoiles placées loin de l’écliptique (le grand cercle sur la sphère céleste représentant la trajectoire annuelle du Soleil vue de la Terre). La première est située bien au‑dessous de l’écliptique et l’autre bien au‑dessus de lui. Il est probable que les diverses fêtes, à l’exception toutefois de Trinox Samoni, étaient célébrées pendant les jours de première visibilité de ces quatre étoiles à la lueur de l’aube.

— Selon les calculs astronomiques, il résulte que pendant l’âge du fer, Antarès se levait avec le Soleil vers le 16 novembre, Aldebaran le 7 juin, Capella le 18 mars et Sirius le 25 juillet. Ces dates sont rapportées à une latitude typique de l’Europe centrale, environ 47 degrés Nord, pour les années 500 av. J.‑C. et elles sont exprimées selon le calendrier julien. L’exclusion de Trinox Samoni de ce critère est motivée par l’existence de liaisons additionnelles liées à la phase lunaire à respecter. Si l’on considère les annotations gravées sur le calendrier de Coligny, on est amené à penser que la fête de Trinox Samoni pouvait être célébrée seulement quand la Lune se trouvait dans une phase particulière, entre le dernier quartier et la nouvelle lune. Par conséquent, Trinox Samoni, première fête de l’année celtique, avait commencé par le mois de Samonios et la Lune au premier quartier, juste après l’observation du lever héliaque d’Antarès.

— Si on considère la luminosité des quatre étoiles, il est facile de remarquer l’existence d’une corrélation entre l’importance des divinités célébrées pendant les quatre fêtes et la luminosité des étoiles en lever héliaque en correspondance avec chaque fête. Si on procède à l’examen de Sirius qui est l’étoile la plus lumineuse à l’œil nu dans le ciel nocturne, on la voit unie à la célébration du dieu Lugh qui était considéré comme le plus important du panthéon celtique. Capella se levait héliaquement pendant les jours de la fête d’Imbolc où l’on célébrait la déesse Brigh. Capella est une étoile de couleur jaune et le jaune est aussi la couleur des moissons mûres auxquelles la déesse Brigh était symboliquement liée. Aldebaran était l’étoile qui se levait héliaquement pendant la fête de Beltane. Quand on l’observe à l’œil nu, la couleur d’Aldebaran est typiquement rouge et il est donc facile de l’associer à la couleur du feu.

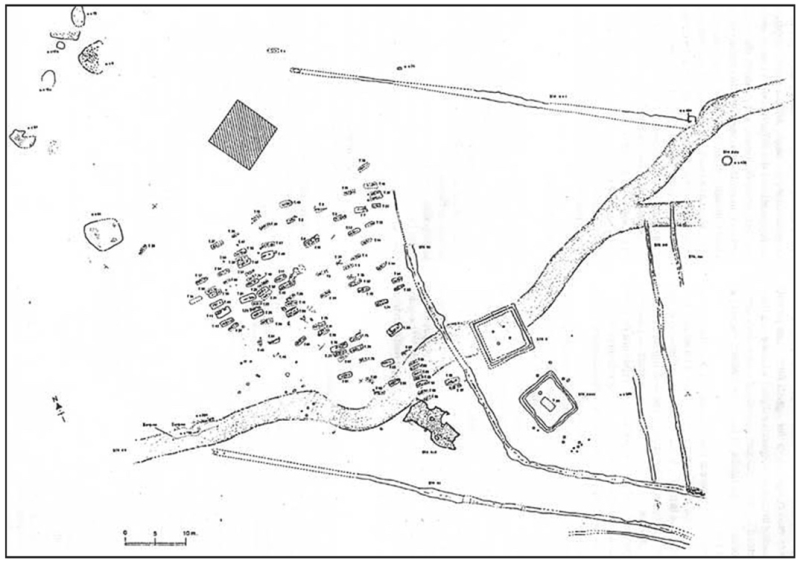

En effet, le lever héliaque d’Antarès indiquait le début de l’hiver, tandis que le lever héliaque d’Aldebaran déterminait le début de l’été ; l’été allait donc de la fête de Beltane à celle de Trinox Samoni et l’hiver de Trinox Samoni à Beltane. La différence de presque 180 degrés en longitude écliptique entre les deux étoiles impliquait que, dans le ciel nocturne, visible pendant la saison froide, brillait Aldebaran, alors que dans la saison chaude resplendissait Antarès. En confirmation de notre hypothèse, on peut considérer la tablette de Grand, sur laquelle on a gravé des symboles zodiacaux en plus de graffiti en style égyptien. Le zodiaque de Grand, tel qu’il est connu, remonte au iie siècle apr. J.‑C. et c’est l’unique témoignage de l’existence d’un zodiaque chez les populations celtiques. La particularité de ce zodiaque réside dans le fait qu’il est divisé en deux parties qui représentent la période d’été et la période d’hiver, mais surtout les signes zodiacaux qui commencent ces saisons sont le Taureau et le Scorpion, c’est-à-dire exactement les constellations auxquelles appartiennent respectivement Aldebaran et Antarès. Selon le zodiaque de Grand, la saison d’hiver commence quand le Soleil se trouve dans la constellation du Scorpion et la saison d’été quand il est positionné dans celle du Taureau. Donc les Celtes avaient adopté une subdivision qui correspondait mieux à leurs nécessités agricoles et d’élevage. Il faut se rappeler, de toute façon, que l’usage des levers héliaques servait à établir une date importante, par exemple celle d’une fête, en rapport avec les cycles saisonniers, en accord donc avec la position du Soleil sur la sphère céleste, mais la date effective de célébration liturgique des fêtes devait tenir compte, probablement, de la phase lunaire car ces fêtes revêtaient également un caractère religieux. L’étude de certaines pièces importantes, comme la cruche de Brno (Kruta et Bertuzzi, 2007), a confirmé l’utilisation de la part des Celtes de quelques constellations comme le Cygne ou le Triangle estival dont on avait déjà supposé l’importance en analysant certains sites comme Villeneuve-Saint-Sermain. La structure en forme de croix du site est bien alignée avec la position dans le ciel du Cygne pendant le lever héliaque de quelques étoiles des fêtes celtiques dont nous parlions plus haut. En effet, pendant le lever héliaque des quatre étoiles des fêtes celtiques, le Cygne se trouve dans le ciel comme pour indiquer la position des étoiles en lever. De même l’analyse de la nécropole de Casalecchio di Reno (Bo) [Cernuti et Mariani, 2003], qui fut construite par les Celtes Boi, une des populations celtiques arrivées en Italie au début du ive siècle av. J.‑C., nous confirme l’utilisation de quelques constellations principales. L’importance de la nécropole de Casalecchio est exceptionnelle non seulement pour les riches pièces de l’époque de La Tène, mais aussi parce qu’elle offre un témoignage des usages et coutumes de ces gens qui n’ont pas subi l’influence italique. D’un point de vue géographique, Casalecchio se situe dans un carrefour stratégique entre deux importantes voies naturelles : la future Émilie et la vallée du Reno. C’est une importante position pour l’agriculture, le commerce et les habitations. La nécropole (fig. 7) est orientée en direction équinoxiale, ou tournée de toute façon vers le lever et le coucher de la constellation d’Orion, qui a toujours assumé un rôle important pour différentes populations autres que les Celtes. En outre, cette orientation est-ouest est caractérisée par la position du lever et du coucher des étoiles Hamal (des aAri) et de Spica (aVir) dans les jours d’équinoxe. En effet, lorsqu’à l’aube Hamal se levait, Spica se couchait (équinoxe de printemps), et lorsque Spica se levait, Hamal se couchait (équinoxe d’automne) en créant un jeu des « opposés » qui semblait être une caractéristique typique des Celtes (fig. 8).

Figure 7. – La nécropole de Casalecchio di Reno (Bo).

Figure 8. – Le lever de Spica et le coucher de Hamal.

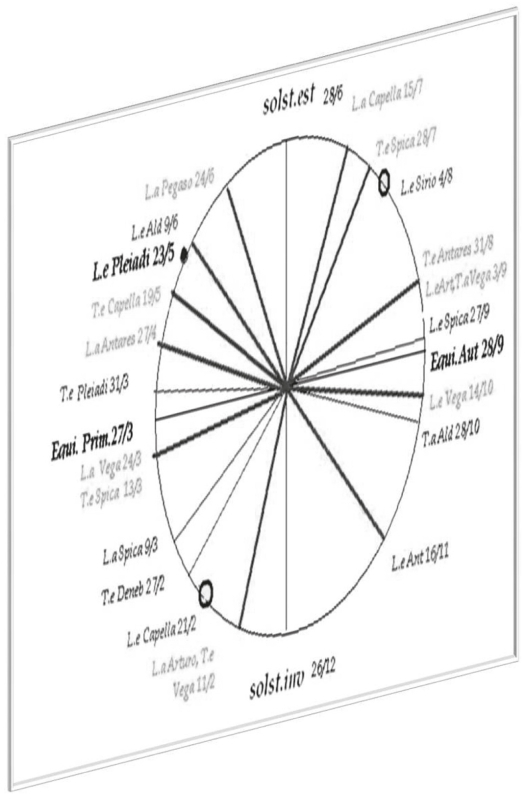

Grâce à tous ces éléments on peut supposer l’existence d’un calendrier agricole lié aux phénomènes célestes comme les levers héliaques. L’analyse de divers sites à intérêt archéo-astronomique, parsemés en Europe, suggère que différentes étoiles en lever héliaque étaient généralement observées pendant l’année : on simule donc cet échantillon du ciel visible en Bohême pendant l’âge du fer (500 av. J.‑C.) [fig. 9].

Figure 9. – Échantillon.

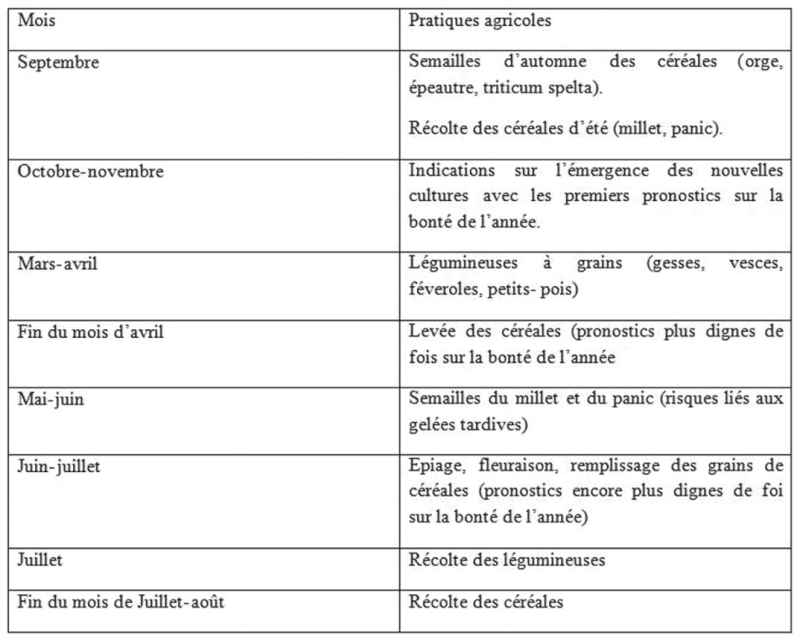

On peut maintenant formuler le calendrier agricole et associer les différentes activités liées à ces dates hypothétiques distribuées le long de l’année. Dans notre analyse, on simule une constance des éléments du climat (températures, régime pluviométrique) par rapport à l’actualité et, en outre, on les considère un mois après la manifestation des phases phénoménologiques des cultures par rapport à l’Italie du Nord (table 1).

Table 1. – Le calendrier agricole.

Les semailles des céréales d’automne avaient lieu entre les levers héliaques d’Arthur et de Spica ; en outre, pendant cette période, il y avait la récolte des céréales d’été comme le panic et le millet. Quand Véga était en lever héliaque (octobre), il y avait la récolte des noisettes et des variétés d’automne de pommes et poires. De ce fait, la fête de Trinox Samoni (novembre) peut être considérée non comme une fête des semailles, mais comme une fête propitiatoire d’un bon hiver et d’une bonne année. C’est en cette occasion que l’observation de l’état des cultures céréalières semées en septembre et qui venaient de sortir permettait un premier et rudimentaire pronostic sur le cours de l’année. C’est en mars que le printemps commençait avec le lever héliaque de Capella et la fête d’Imbolc, on semait les légumineuses à grains tandis qu’on assistait aux premières naissances des ovins. Avec le lever héliaque de Hamal, les céréales entraient en levée (phase phénologique où les épis commencent à se développer) et cela permettait un pronostic encore plus efficace sur l’année. Le lever héliaque des Pléiades, suivi par celui d’Aldebaran avec la fête de Beltane, débutait l’été avec les semailles du millet et du panic, et le remplissage des épis des céréales. Entre les levers héliaques de Betelgeuse et Rigel, on récoltait des légumineuses et des céréales, et avec le lever héliaque de Sirius, à la fin du mois, on commençait la moisson des céréales de l’hiver, c’est pourquoi Lughnasa représentait la fête de la récolte. Évidemment, entre juin et septembre, d’autres phénomènes pouvaient scander la période de maturation et de cueillette de différents arbres fruitiers comme le cerisier, le prunier, les variétés précoces de pommes et de poires, etc.

On n’a présenté que quelques hypothèses sur la structure d’un calendrier agricole utilisé par les Celtes1. En effet, les témoignages écrits sont rares par rapport à ceux qui existent pour d’autres civilisations ; pour ce peuple, c’est Pline (Historia naturalis) qui nous a laissé la description de la récolte du gui qui avait lieu pendant le solstice d’hiver, avec une importante cérémonie religieuse célébrée par les Druides. Par conséquent, différents événements astronomiques pouvaient indiquer d’autres activités, comme le défrichage du terrain ou la coupe des bois. C’est justement pour ces motifs que l’étude et l’analyse du point de vue archéo-astronomique de nombreux sites seraient l’exacte pratique pour obtenir le plus grand nombre d’informations et pour mettre en évidence des analogies et des discordances. De plus, les études et les nouvelles découvertes qu’on fera à propos des Celtes devront être interprétées selon cette clé de lecture qui en fait des observateurs attentifs et des spécialistes du ciel.