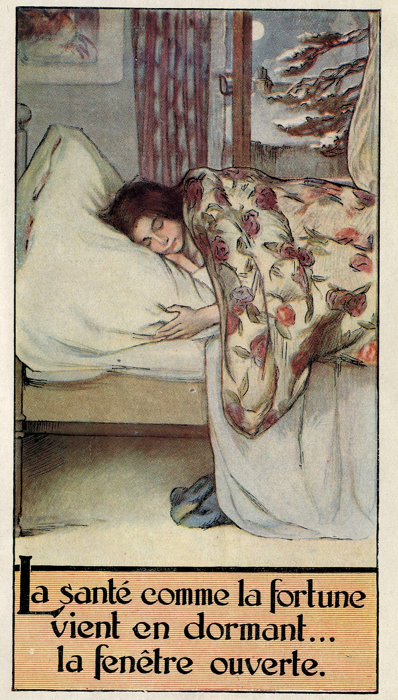

Principes d’hygiène, brochure in-8° éditée par la Fondation Rockefeller/Commission américaine de préservation contre la tuberculose en France, c. 1916-1917.

Développée durant les années 1970-1980 en dialogue avec la démographie, l’histoire économique et sociale et les thèses de Michel Foucault sur la médicalisation et la biopolitique, l’histoire de la santé a une longue tradition à Lyon, en particulier pour l’époque des XVIIIe et XIXe siècles. Elle est très loin de se limiter à l’histoire de la médecine et des progrès médicaux, enseignée dans le cursus des études de santé. Lyon est une grande ville d’hôpitaux, et la thèse d’Olivier Faure préparée au Centre Pierre-Léon portait sur la genèse du système moderne des hospices civils de Lyon1, qui imprègne encore fortement le paysage des établissements de soin de la ville, prolongeant les travaux modernistes de Maurice Garden. Différentes directions de recherche ont été suivies et des travaux publiés régulièrement dans la revue des Cahiers d’histoire, entre 1984 et 20022. On mettra particulièrement en lumière l’histoire des sage-femmes et des hôpitaux (y compris les cliniques privées), l’étude de la médicalisation et de la demande de soin des populations du XIXe siècle3, celle de la mutualité et celle de l’hygiène publique et de la lutte antituberculeuse (Olivier Faure, Dominique Dessertine) – la région Rhône-Alpes hébergeant des sites historiques de la cure sanatoriale, comme Hauteville (Ain), Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère), mais aussi une histoire des médecins alternatives, comme l’homéopathie4. Plus récemment, l’histoire des structures de santé, des professionnels et des patients a été appliquée au domaine de la santé mentale, avec Isabelle von Bueltzingsloewen. Celle-ci a mis en lumière la gestion extrêmement compliquée de l’hospitalisation des « aliénés » durant la Seconde Guerre mondiale5. Des liens ont pu être faits avec d’autres thématiques fortes de recherche du LARHRA, comme la religion, car on sait que les ordres religieux ont eu jusqu’au milieu du XXe siècle une part importante dans les institutions de santé6. Une synthèse a pu être produite, au niveau européen, à la faveur d’une question mise au concours d’entrée des ENS en 20117.

La santé publique a engendré plusieurs types de travaux, en particulier sur les structures de prévention mises en place, comme les bureaux municipaux d’hygiène (mémoires de maîtrise sur les bureaux de Saint-Étienne et de Grenoble) et sur la loi de 1902 qui institutionnalise ces bureaux en obligeant les villes de plus de 2 000 habitants et les stations thermales ou balnéaires à s’en doter. Cette loi crée également des inspections départementales d’hygiène, lointaines ancêtres des Directions départementales des affaires sanitaires et sociales du dernier tiers du XXe siècle, et de nos actuelles Agences régionales de santé. La prévention de la pollution a également suscité de nombreux travaux, en lien avec les préoccupations relatives à l’environnement (voir l’entrée Environnement).

Différentes directions nouvelles sont venues enrichir la production du LARHRA : en liant la santé avec la question plus générale des vulnérabilités sociales8, en interrogeant la prise en charge de la vieillesse (travaux de Christophe Capuano9), ou bien à travers la question, traitée de façon transversale par des chercheurs et chercheurs associés (Elisa Andretta, Olivier Faure, Nicolas Sueur) avec des collègues médiévistes, des relations entre patients et soignants10. En signe de cette tradition d’histoire de la santé, le laboratoire a également décidé de soutenir la publication de la revue Histoire, médecine et santé. À Grenoble, Anne Marie Granet-Abisset a ouvert une autre direction de recherche avec le programme Cosméthics 2.011. Relier la santé à la beauté et au bien-être par le prisme de l’histoire du secteur des cosmétiques depuis les années 1930, est en effet une manière de réinsérer la santé dans les pratiques économiques, sociales et culturelles, et de prendre en compte la globalité des personnes. Ce programme, très largement interdisciplinaire, puisqu’il réunit des sciences humaines et sociales et des bio-sciences – chimie sciences médicales et désormais des sciences de l’ingénieur –, aborde tous les aspects du sujet, de la molécule aux usages sociaux. Il s’intéresse aux processus du vieillissement à tout âge, en abordant la peau considérée comme l’interface corporelle et son révélateur autant que le support pour l’application des produits. Le sujet invite aussi à l’histoire économique et à l’histoire des territoires pour lesquels les soins et les produits pharmaceutiques ou cosmétiques sont une ressource.

À l’heure où le concept de « one health » ou « santé globale » est brandi par de nombreux acteurs institutionnels, le regard historien est utile pour montrer l’ancienneté des préoccupations relatives aux liens entre santé et environnement, et à la prévention, supplantée à l’âge industriel et biomédical par la technique et le curatif.