Remerciements

En premier lieu, nous remercions les personnes que nous encadrons, car elles nous forment un peu plus chaque jour à un métier qui s’improvise et se précise, celui de « passeur du numérique » et, par ricochet, de l’« écrit ». Merci également à Cathy Frier et Thierry Soubrié de nous avoir proposé ce projet et de nous avoir, à leur tour, accompagnés dans cette nouvelle aventure collective : l’écriture à plusieurs mains du présent article. Ce fut l’occasion pour nous d’appuyer sur le bouton « pause » pour partager avec vous notre instantané de la formation numérique de proximité. Et enfin, merci à Vincent Bonécuelle, membre de Demo‑TIC, qui, s’il ne se considère pas à proprement dit co‑rédacteur de ce document, y a largement contribué. Car avant de se mettre à rédiger, il nous a fallu interagir oralement, débattre longuement, trouver les bons mots, analyser nos pratiques et envisager un avenir commun, un exercice sain et salvateur, nous le souhaitons.

1. Préambule

« En informatique, j’y connais rien. » C’est le refrain que les auteurs de cet article n’ont eu de cesse d’entendre ces dernières années. Nous nous sommes lancés dans le bain de la sensibilisation-accompagnement-formation au numérique, encore appelé « médiation numérique », auprès de celles et ceux qui déclarent êtres largué·e·s par le numérique dans l’agglomération grenobloise. Nous avons appris ce métier au fil de l’eau et continuons de nous « mettre à jour ». Au cours des dernières années, nous avons, au sein de deux dispositifs différents1, tâtonné, puis façonné et expérimenté des approches qui se rejoignent sur bien des plans. Nous en sommes venu·e·s aux mêmes constats, partageons les mêmes préoccupations, ressentons les mêmes besoins, qu’il nous semble urgent de donner à entendre. Car il en va de la capacité à donner les moyens aux non initié·e·s de s’en sortir dans la société « numérisante2 », et aux passeurs, de les accompagner durablement. Au‑delà de la mise en perspective de nos pratiques, nous traçons ensemble des chemins possibles. Le texte que vous parcourez a été écrit à plusieurs mains. Vous y entendrez plusieurs voix et le « nous » qui prend la parole se veut la marque de cette polyphonie. Que vous soyez chercheur·e, actrice ou acteur institutionnel·le, travailleuse ou travailleur social·e, intervenant·e numérique, enseignant·e, formatrice ou formateur en langue, ou tout simplement intéressé·e par le sujet, nous aimerions vous faire découvrir, à travers nos loupes, ce champ de la formation numérique, vous donner à voir les obstacles, conduire dans les impasses, tracer devant vous des voies de contournement, des aménagements possibles et vous faire prendre conscience de ce qui est en jeu en termes de projet social et sociétal.

2. Contextualisation

Le point de départ de notre investissement dans la formation numérique naît, en 2019, d’une situation conflictuelle qui oppose une injonction politique à la réalité du terrain, celle vécue par une partie de la population bouleversée dans ses pratiques et habitudes du quotidien.

Prenons un cas concret pour illustrer ce qui précède, celui d’une famille modeste habitant un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) de Grenoble.

Le confinement a été déclaré du jour au lendemain. Vous n’avez qu’un ordinateur. Deux de vos enfants doivent suivre des cours à distance, votre employeur vous impose le travail à distance, vous devez prendre des nouvelles de vos proches restés à l’étranger. Impossible d’aider vos enfants, vous ne disposez pas de suffisamment de matériel, ni de connaissances. Les devoirs scolaires de vos enfants doivent être imprimés, mais comment ? Ahhh, l’école n’avait pas prévu ça, mais elle va s’organiser pour que vous puissiez aller chercher bientôt les polycopiés à l’entrée de l’établissement provisoirement fermé. On vous préviendra par mail, bien entendu. Et puis, votre forfait téléphonique est insuffisant, on vous parle de données mobiles. On vous conseille de vous brancher sur la connexion Wi‑Fi de la box des voisins. On vous suggère le partage de connexion… Oui, mais qu’est‑ce que c’est, au juste, et comment fait‑on ? Et puis, tout ceci a un coût, environ à 600 à 800 euros par an, rien que pour la connexion Internet, sans parler de l’achat et de l’entretien des ordinateurs et de l’imprimante… Désormais, pour accéder à des services publics, une prestation sociale, une aide au logement, un remboursement de la mutuelle et/ou de l’assurance maladie, faire sa déclaration d’impôts, consulter les devoirs et les notes de leurs enfants, il faut payer… deux fois.

En découlent tensions, exclusions, situations et sentiments d’injustice d’un côté ; prise de conscience de l’autre (celui des institutions « numérisées »). En 2019, le Défenseur des droits, dans son rapport intitulé Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics dénonçait d’ores et déjà ce manque d’anticipation en ces termes :

En premier lieu, il faut souligner que le manque d’anticipation du besoin d’accompagnement a pour conséquence la mise en œuvre et le déploiement d’un dispositif spécifique dans des conditions d’urgence, en réponse à une situation de crise, plutôt que d’un dispositif pensé en amont, avec les acteurs, prêt le jour de la mise en œuvre de la dématérialisation. (Défenseur des droits, 2019, p. 40)

Une enquête réalisée par l’INSEE en 2019 sur la maîtrise du numérique par la population française alerte, elle aussi, sur le malaise d’une frange de la population :

[…] 13 millions de nos concitoyens demeurent éloignés du numérique : ils n’utilisent pas ou peu Internet, et se sentent en difficulté avec ses usages. En 2017, 13 % de la population âgée de plus de 18 ans ne se connectent jamais à Internet, soit 6,7 millions de nos concitoyens. 14 % d’entre eux ont déjà utilisé Internet avant d’y renoncer, en majorité par absence d’intérêt et manque de compétences. S’y ajoutent plus de 7 millions d’internautes distants, qui disposent d’un faible niveau de compétences numériques et se sentent mal à l’aise dans leur utilisation d’Internet. Près d’un tiers d’entre eux ne dispose pas d’adresse mail ni de compte sur un réseau social, et trois quarts ne font pas leurs démarches administratives en ligne3.

En dépit de ce constat, le gouvernement français poursuivait sa marche forcée en lançant son programme « Action publique 2022 », asseyant la « dématérialisation » des démarches administratives en ces termes :

Le programme Action Publique 2022, lancé par le Premier ministre le 13 octobre 2017, vise à transformer l’administration en trois points : améliorer la qualité des services publics, offrir un environnement de travail modernisé aux fonctionnaires et maîtriser les dépenses publiques en optimisant les moyens.

Force est de constater que les usagers et usagères des services publics ne sont pas pris·e·s en compte, ce que le Défenseur des droits dénonce à nouveau dans son rapport Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est‑on ? (2022).

Ces nouveaux outils technologiques, destinés donc à « améliorer, moderniser et maîtriser » les services publics, le permettront‑ils réellement ? Les outils numériques, quel que soit l’âge de l’usager·ère, nécessitent prévention, sensibilisation, information, formation… et équipement (objet connecté + connexion).

Afin de pallier ces manques, des dispositifs de remédiation ont été mis en œuvre.

3. Instantané de deux actions de formation sur le terrain

3.1. Préambule

3.1.1. Qui sommes‑nous : médiateurs versus passeurs

Nos parcours de vie sont différents, nos compétences également, ce qui fait la richesse de notre coopération. Ensemble, nous réunissons une palette de savoirs, savoir‑faire et savoir‑être dans laquelle nous puisons pendant nos interventions numériques : ingénierie informatique, communication, lettres modernes, traduction, didactiques des langues et du français écrit, coordination de projets de recherche, pédagogie, empathie, altruisme.

Revenons sur le terme de « médiation numérique ». À de multiples reprises, nous avons constaté que cet élément de langage n’est pas compris par les personnes censées en bénéficier. Pourtant, il a fait l’objet d’une attention particulière dans le Plan national pour la formation des médiateurs et aidants numériques, déployé en 2021 par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) :

Les médiateurs numériques, dont le cœur de mission est d’accompagner les publics vers une autonomie des usages du numérique […] sont confrontés à des enjeux de professionnalisation et de structuration et de valorisation de la filière. (ANCT, 2021, p. 6)

En ce qui nous concerne, nous préférons parler d’« accompagnement numérique », voire de « formation numérique de proximité », une formation non certifiante et non qualifiante. Non seulement cette façon de nommer a l’avantage d’être intuitivement comprise par tout un chacun, mais encore, elle induit une notion de durée et de progression. Le terme de « médiation », opaque pour beaucoup, pourrait être interprété comme une intervention ponctuelle visant à régler un conflit, un problème entre deux acteurs. Or, nous ne nous considérons ni comme des enseignants ni comme des formateurs patentés, mais plutôt comme des passeurs. À aucun moment, nous ne faisons à la place ou pour les participant·e·s à nos ateliers, nous faisons faire, et refaire. Comme nous le verrons, tout est aussi une question de temps et de compréhension en matière d’apprentissage.

3.1.2. Qui sont les bénéficiaires de nos interventions ?

D’emblée, il nous semble nécessaire de préciser que ni les parcours migratoires ni les appartenances culturelles ne sont au centre de notre propos. L’accompagnement numérique que nous proposons naît d’une volonté d’intégration des citoyen·ne·s éloigné·e·s du numérique et de décloisonnement des publics. Seul le degré de maîtrise de la langue française et de son code écrit est pris en compte dans l’un des deux dispositifs décrits, le dispositif APTIC (Accompagnement personnalisé aux technologies de l’information et de la communication), en raison de son format court.

Les habitant·e·s qui se présentent à nous, que ce soit dans le cadre du dispositif APTIC ou de l’expérimentation conduite à la Maison des habitants Anatole-France de Grenoble, nous sont personnellement inconnu·e·s. Par conséquent, le premier défi à relever est de saisir rapidement ce qui les intéresse, ce qui les ennuie, ce qu’ils et elles veulent faire avec leur ordinateur. En règle générale, ils et elles poursuivent deux objectifs : apprendre et comprendre les outils numériques. Pour ce qui est des usages et des pratiques que la majorité déclare souhaiter développer, ceux‑ci tournent quasi exclusivement autour de la bureautique et d’Internet.

Pour la plupart, elles ou ils sont sans emploi, retraité·e·s, en reconversion, issu·e·s des secteurs primaire et secondaire et, plus rarement, sans papiers (pour celles et ceux de la Maison des habitants). Leur rapport au numérique est ambivalent. Elles et ils prêtent aux outils numériques des facultés qu’ils n’ont pas : « Si t’envoies avec des fautes, i part pas l’truc4 » fait allusion à la messagerie électronique qui bloquerait l’envoi de tout message incorrectement orthographié. Certaines confusions sont dues à une tendance d’invisibilisation lexicale renforcée par de nombreux anglicismes tels que cloud (« nuage », en anglais) ou encore drive (« conduire », en anglais). Comme beaucoup d’utilisatrices ou d’utilisateurs, elles et ils n’ont pas acquis le réflexe de savoir où sont enregistrées les informations ou les données personnelles qu’elles et ils recherchent ou envoient. Les performances des outils informatiques les intimident. Ainsi, toutes et tous sont persuadé·e·s que la maîtrise en est complexe et sont parfois paralysé·e·s par la peur de « de tout casser ». L’intimidation n’exclut pas pour autant la réticence (« J’ai pas confiance ») et la peur de l’arnaque (« Si c’mail, il est pas d’eux ? »). Leur motivation : s’occuper d’eux‑mêmes et d’elles‑mêmes, de leur famille et faire avec une technologie qu’elles et ils n’ont pas désirée (« J’ai pas besoin d’ça pour m’éclater et pour vivre »). Bien souvent, elles et ils dépendent d’un·e aidant·e tiers pour effectuer leurs démarches, aidant·e qu’elles et ils trouvent au sein de leur famille ou parmi les amis proches. À propos des impôts, Gaëtan9 déclare : « C’est dans l’ordinateur de ma sœur. » Certain·e·s profitent des sessions pour obtenir des bons tuyaux, au‑delà du numérique : « C’est quoi la meilleure banque ? » Gardons‑nous de mesurer leur intelligence à l’échelle de leur degré de formation. Toutes et tous sont doté·e·s d’une curiosité, d’un bon sens, d’une intelligence et d’un sens critique impressionnants.

Présentons maintenant deux dispositifs : APTIC (Accompagnement personnalisé aux technologies de l’information et de la communication), en vigueur depuis 2019, et un dispositif développé ponctuellement à la Maison des habitants Anatole-France de Grenoble.

3.2. Le dispositif national APTIC

3.2.1. Fonctionnement du dispositif

« En 2022, en France, 1 613 services administratifs sont dématérialisés5. » Afin de ne laisser personne sur le bord de la route, il a été mis en place un processus de formation (non diplômant) qui répond au besoin d’acquisition de savoirs et de savoir‑faire des citoyens dans le domaine du numérique. Son principe de fonctionnement est simple : chaque administration ou collectivité territoriale française peut acheter des chéquiers numériques, aussi appelés « Pass’ Numériques », composés de dix chèques d’une valeur individuelle de dix euros et d’un coût total de seulement quarante euros par chéquier. En fonction de leurs publics respectifs (les demandeurs d’emploi pour Pôle emploi, les allocataires pour la CAF…), les agent·e·s de ces services publics peuvent prescrire des chéquiers Pass’ Numériques afin que les citoyennes et citoyens puissent se former aux pratiques et aux usages du numérique. Un chèque finance l’apprentissage d’un item, soit d’une thématique que ces services publics considèrent essentielle, pendant une heure pour une valeur de dix euros.

Consciente des enjeux que représente l’« inclusion numérique » au xxie siècle, l’association Demo‑TIC s’est fixé comme mission d’informer et de former toute personne désireuse d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour être non seulement autonome dans la manipulation de l’outil numérique, mais aussi consciente des risques que représente son utilisation. C’est pourquoi les membres de cette association se sont engagé·e·s dans le processus APTIC et proposent des sessions de formation en vue de permettre à tou·te·s de devenir autonomes et responsables.

Actuellement, nous travaillons avec l’agence grenobloise Europole de Pôle emploi, Grenoble-Alpes Métropole et l’Agence mobilité emploi. Notre public est principalement constitué de demandeur·se·s d’emploi. Parmi les 123 thématiques proposées dans le catalogue APTIC6, les 10 suivantes ont été retenues par les administrations comme constituant les compétences numériques de base :

-

Introduction : qu’est‑ce qu’un ordinateur ? Le matériel, les systèmes d’exploitation, les logiciels : à quoi ça sert ?

-

Organiser, explorer des contenus numériques (les différents types de fichiers, les dossiers, l’arborescence, nommer, outil recherche).

-

Les bons usages du numérique, les conduites à risques.

-

Internet : comprendre les principes de fonctionnement, outils de navigation web.

-

Partager des contenus numériques (réseaux sociaux et/ou plateforme de partage en ligne).

-

Internet : fonctionnement des courriels. Envoyer, recevoir, gérer ses courriels, partager des contenus numériques (PJ ou plateforme de partage en ligne).

-

Gérer/comprendre ses droits et son espace personnel.

-

Découverte de l’environnement des différentes plateformes administratives en ligne.

-

Panorama des usages numériques des adolescents. Être parent à l’ère numérique : connaître les usages, jouer son rôle de parent.

-

Le smartphone : principes de fonctionnement et fonctionnalités de base.

Les sessions sont collectives (maximum de cinq personnes) et hétérogènes (pas de constitution de groupes de niveau). D’après notre expérience dans des situations similaires, il nous semble pertinent de ne pas séparer utilisateurs et utilisatrices débutant·e·s et intermédiaires7 afin qu’ils et elles apprennent aussi les un·e·s des autres. Les formations sont d’autant plus bénéfiques quand chacun·e y participe à son niveau : les débutant·e·s questionnent les participant·e·s de niveau intermédiaire qui leur répondent, l’intervenant·e synthétise, en tire une remarque générale portant sur le fonctionnement du logiciel ou du système d’exploitation qu’il ou elle partage avec le groupe.

3.2.2. Mise en œuvre choisie par Demo‑TIC

Le déroulé des sessions de formation que nous proposons s’articule autour de trois axes abordés successivement :

-

De quoi l’ordinateur est‑il fait, comment l’utilise‑t‑on, à quoi faut‑il faire attention ?

-

De quoi Internet est‑il fait, comment navigue‑t‑on, à quoi faut‑il faire attention ?

-

De quoi les courriels sont‑ils faits, comment les utilise‑t‑on, à quoi faut‑il faire attention ?

Pour écrire un courriel, il faut savoir se servir d’un clavier, identifier le logiciel adéquat, connaître l’interface dudit logiciel, avoir mémorisé ses identifiants et mots de passe personnels. Une progression logique s’impose. Voici comment nous « démarrons » la formation.

La tour « désossée » d’un ordinateur trône sur une table dans la salle de formation. La première séance commence par son inspection et l’explication de son fonctionnement.

Nous identifions la carte mère (« le châssis, l’endroit où sont branchés tous les composants de l’ordinateur »), le processeur (« le moteur de la voiture »), le disque dur (« le coffre de la voiture, l’endroit où l’on range nos affaires »), la mémoire vive (« l’injection ou le turbo, qui accélérera ce que nous sommes en train de faire sur l’ordi »), la carte son, la carte graphique, la carte réseau (« les “traducteurs” code machine vers un son, une image, un langage humain »).

Nous allumons l’ordinateur et expliquons que la machine va commencer à « se parler à elle‑même » en vérifiant que tous les composants sont bien fonctionnels grâce au BIOS, Basic Input Output System, comme un véhicule avant de démarrer. Une fois que le BIOS a accompli sa mission (une fraction de seconde), la carte mère passe la main au disque dur sur lequel se trouve le système d’exploitation.

Une fois l’ordinateur mis sous tension, nous parcourons le bureau, la corbeille, les dossiers. S’ensuit une explication sur les fichiers (documents) et leurs extensions qui permettent de savoir si nous avons affaire à un fichier texte, à un fichier son, à un fichier vidéo, à une page Internet. Pour les créer, on active un outil qui permet de faire quelque chose de précis (écrire, compter, visualiser des photos, des films, écouter de la musique), et que l’on nomme un logiciel.

Contrairement aux applications des smartphones, ces logiciels peuvent fonctionner sans devoir être connectés à Internet, ce qui n’est pas le cas des applications, les fameuses « applis », des smartphones (les « téléphones intelligents »).

Le système d’exploitation est ce programme chargé d’associer un type de fichier à un type de logiciel. C’est grâce à lui que nous pouvons créer des dossiers afin de ranger nos documents au bon endroit.

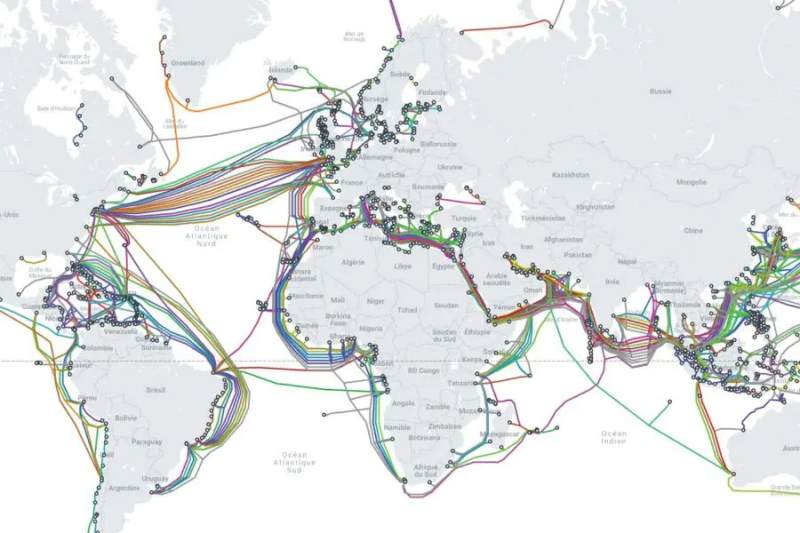

Puis, nous donnerons à voir le réseau Internet, cet enchevêtrement de câbles qui relient les cinq continents.

Figure 1. – Carte mondiale des câbles sous‑marins.

Source : Site Submarine Cable Map (TeleGeography), www.submarinecablemap.com

Un réseau tentaculaire que l’on compare toujours à une toile d’araignée (web). Pour aller d’un point à un autre et ne pas se perdre, nous expliquons aux participant·e·s qu’il faut un autre logiciel, un navigateur.

Deux heures d’atelier par matinée, et ce durant une semaine, permettent de voir, d’apprendre et de faire (et pour certains seulement, de refaire, car le temps manque aux autres).

Au moment de faire, je rassure les participant·e·s en leur disant : « C’est un ordinateur, tu peux lui taper dessus, i’va pas bouger. I’y a pas un monsieur qui va sortir de l’écran et te mettre deux claques dans la figure. » Alors là, ils explosent de rire et ils se détendent. Et quand tu détends quelqu’un, tu le mets en confiance. Quand on parle de RAM, i’y a pas quelqu’un qui est assis sur un tabouret et qui est en train de ramer. (Antoine Marmonier, Demo‑TIC)8

Nous ne pouvons pas ici détailler ici l’intégralité de notre formation, mais nous reviendrons sur les raisons qui nous ont poussé·e·s à faire ces choix dans la section infra de cet article, « Retours sur expérience ».

3.3. Le dispositif expérimental d’une MdH grenobloise

Cette expérience a été menée entre janvier et juin 2021 par Carole Burget, au moment d’effectuer son stage de master en didactique de l’écrit à l’Université Grenoble Alpes. Le « je », qui prend la place du « nous » dans ce chapitre pour s’exprimer, marque le fait qu’elle a été la seule à vivre cette expérience parmi les co‑auteur·e·s de cet article.

3.3.1. Contexte

À Grenoble, onze Maisons des habitants (encore appelées « MdH ») se partagent différents secteurs administratifs de la ville de Grenoble. Initialement rattachées au Centre communal d’action sociale (CCAS), ces structures de proximité ont migré, il y a quelques années, au sein d’un autre département, la direction des affaires territoriales. La nouvelle municipalité de l’époque désirait ainsi marquer sa volonté de créer des structures locales à vocation sociale, des lieux non seulement pour les habitant·e·s en demande de prestations sociales, mais également pour les porteuses et porteurs de projets locaux. L’objectif était alors de favoriser la rencontre entre deux populations vivant proches l’une de l’autre mais ne se côtoyant pas.

Au cours des périodes de confinement successives dues à l’épidémie de coronavirus entre 2020 et 2021, l’équipe d’accueil de la MdH du secteur Mistral-Eaux-Claires-Lys-Rouge fut débordée par des demandes d’habitant·e·s du quartier ne sachant plus vers qui se tourner pour effectuer des opérations devenues quasi-exclusivement possibles en ligne : prendre un rendez‑vous à la préfecture, un rendez‑vous téléphonique avec un·e agent·e de la Caisse d’allocations familiales (CAF), imprimer une attestation de l’assurance maladie, télécharger un CV sur le site de la ville de Grenoble, participer à une visioconférence organisée par une gérance de quartier pour s’exprimer dans le cadre d’une relocalisation d’HLM, se connecter à des services publics, « envoyer » des mails, s’inscrire à des créneaux horaires de vaccination… Non préparée à cet afflux et non formée aux services en ligne développés par les services publics, l’équipe de la réception souffrait de ne pas pouvoir secourir des personnes du quartier visiblement désemparées, car trop éloignées du numérique.

Tous les membres de la MdH se mirent à réfléchir à un dispositif d’aide au numérique en deux temps, tout en poursuivant deux objectifs : parer à l’urgence et viser une montée en compétence durable de la population avoisinante, au plus près de ses besoins. C’est dans ce contexte que je fus conduite à réfléchir avec elles et eux en vue de proposer des solutions. Entre janvier et juin 2021, j’animais des ateliers et des permanences numériques à titre expérimental. Au total, j’intervins une centaine d’heures auprès d’une cinquantaine d’individus venus spontanément ou orientés par l’équipe d’accueil, l’écrivaine publique, la médiatrice, la coordinatrice des actions sociolinguistiques, les référentes familles, ou des agents de développement local (ADL).

Une bonne moitié des participant·e·s à ces accompagnements numériques ne parlaient pas couramment le français mais se débrouillaient à l’oral. L’écrit en français, en revanche, posait toujours problème. Des occurrences fréquentes de mots pouvaient être repérées et comprises, mais le déchiffrage de phrases entières, qui plus est formulées en jargon administratif, demeurait problématique. Quant à l’écriture, elle se limitait à la saisie d’un nom, d’un prénom, d’une date de naissance sur un formulaire, parfois plus. La rédaction d’un mail de quelques lignes pour répondre à leur gérance de quartier constituait un obstacle insurmontable. Les compétences étaient extrêmement variables. Certaines personnes, très éloignées de l’écrit, l’étaient moins du numérique. Force est de constater qu’aucune de ces personnes ne suivait un cours de français, ou ne songeait même à le faire. Par contre, savoir « envoyer » un mail était devenu incontournable, et pour cela, elles faisaient le déplacement.

Formée à la didactique des langues et de l’écrit, et en cours de formation à l’animation d’ateliers numériques, je me suis employée à étudier dans quelle mesure une aide à la prise en main des outils numériques pouvait constituer l’opportunité d’une meilleure appropriation de l’écrit auprès d’un public qui ne se forme pas dans ce domaine.

3.3.2. Permanences individuelles

Il n’était pas nécessaire de prendre rendez‑vous pour se rendre aux permanences individuelles que j’ai proposé d’animer dès mon arrivée à la MdH. Je recevais les habitant·e·s dans l’aile est du bâtiment, un espace ouvert meublé d’un haut comptoir d’accueil sur lequel étaient disposés un ordinateur et un écran. Mes visiteur·se·s et moi‑même nous tenions souvent côte à côte, debout ou assis, et regardions ensemble en direction de l’écran. J’écoutais, essayais de comprendre ce que la personne qui s’était tournée vers moi ne parvenait pas à faire sur son smartphone ou son ordinateur. Identifier la demande pouvait prendre du temps, identifier les difficultés, la nature des blocages également. J’expliquais que, dans le cadre de ma mission, j’étais à leurs côtés pour faire avec elles et eux, et non pour elles et eux. J’ajoutais, pour les mettre à l’aise, ne pas être une experte moi‑même, mais une utilisatrice « juste un peu plus » expérimentée. « Nous allons donc chercher ensemble », précisais‑je très souvent. Les démarches administratives étant du ressort de l’écrivaine publique, je m’occupais exclusivement de demandes ayant trait aux compétences de base du numérique. Je ne manipulais pas les téléphones de mes visiteur·euse·s. Je les observais refaire les opérations qui finissaient par conduire à un blocage. Les blocages les plus fréquents intervenaient au moment de saisir le mot de passe ou l’adresse électronique : il leur était difficile de se connecter à leur messagerie électronique, d’« envoyer9 » un mail, de télécharger un document sur la plateforme en ligne d’un service public, de télécharger et d’« envoyer » un CV, d’effectuer un partage de connexion, de se connecter à la box wifi de la Maison des habitants ou d’amis. J’expliquais, pas à pas, les opérations successives à faire sans les faire moi‑même. Je laissais chacun·e écrire son nom, son adresse électronique, lire les informations écrites à l’écran en prétextant ne pas avoir une bonne vue. Dans le cadre de cette expérimentation, nous prenions tout notre temps. Certain·e·s sont parfois revenu·e·s quatre à cinq fois, jusqu’à ce que le problème soit réglé, le mail envoyé, le CV écrit et téléchargé. Ces permanences prenaient l’allure d’un « cours particulier ». Sans même que j’aie à le proposer, mes interlocutrices et interlocuteurs demandaient s’il serait possible d’« apprendre l’ordi » (à noter qu’elles ou ils ne mentionnaient jamais l’apprentissage du smartphone). Je les invitais à rejoindre des ateliers numériques que je n’avais pas songé à proposer dans un premier temps.

3.3.3. Les ateliers pour « envoyer » un mail

Ces ateliers d’une durée de deux heures avaient lieu deux fois par semaine dans une grande salle de la Maison des habitants, équipée d’un chariot informatique comportant huit ordinateurs portables, d’un vidéoprojecteur et d’une imprimante. Les participant·e·s étaient le plus souvent au nombre de quatre, parfois deux ou trois ; cinq étant le maximum pour une seule personne encadrante. La participation ne nécessitait, comme pour les permanences, aucune inscription préalable et les deux séances — permanence individuelle et atelier mail — pouvaient être cumulables.

L’idée était de partir d’un besoin d’utilisation du numérique commun aux personnes présentes. Savoir envoyer un mail était une demande sur toutes les lèvres. Nous verrons plus loin ce que le terme « envoyer » signifie dans les faits.

Les prérequis numériques à l’envoi d’un mail sont nombreux, les prérequis litéraciques également. J’entends par « litéracique », dans ce contexte précis, la faculté d’écrire, de lire, de comprendre, d’utiliser l’écrit et d’interagir en ligne, en opposition aux compétences purement instrumentales liées à l’utilisation de l’outil numérique.

Je propose des moments clés de ces séances de formation. Ces « scénarios » font référence à une suite d’ateliers pouvant être transposés et regroupés dans un seul et même bloc de formation proposant une dynamique de double apprentissage. Ils sont intégralement extraits des annexes de mon mémoire Rapprocher du numérique, rapprocher de l’écrit où ils sont plus largement commentés.

3.3.3.1. Reconstitution du scénario « mot de passe »

(demande10)

Les membres de l’atelier collectif, quatre au total, déclarent avoir du mal à se connecter à leur messagerie Google11. Je leur propose de le faire avec elles et eux. Nous12 avons allumé l’ordinateur13, lancé ensemble le navigateur, écrit « G Mail » dans la barre de recherche. Cette première étape avait fait l’objet de la séance précédente. Lorsque nous arrivons à l’interface de connexion de la messagerie de Google, deux champs sont à remplir successivement : l’adresse électronique ou le numéro de téléphone, puis le mot de passe.

(blocage)

Je constate qu’aucun·e participant·e ne connaît son adresse électronique par cœur. Certain·e·s l’ont notée et recherchent le bout de papier plié en quatre dans le portefeuille. D’autres ont oublié de le faire ou ignorent où ces informations se trouvent.

(déblocage)

Je leur laisse le temps de rechercher le carnet, le papier, les aide à retrouver l’adresse mail sur leur smartphone. Pour cela, il nous faut aller ensemble dans la rubrique « Comptes » des « Paramètres ». Les participant·e·s qui savent faire aident les autres, traduisent si nécessaire. Après avoir branché un vidéoprojecteur à l’ordinateur d’un participant consentant, je pointe, sur l’écran projeté au tableau blanc, dans quel champ positionner le curseur et demande au groupe de lire collectivement l’intitulé du champ « Adresse e‑mail ou numéro de téléphone14 ». Je récolte ainsi le premier indicateur du niveau de lecture. Si nécessaire, je décompose en syllabes le mot vidéoprojeté pour en faciliter la lecture. Chacun·e s’applique à recopier l’adresse, souvent composée du [prénom(point)nom(chiffre) arob@se nom du service de messagerie « gmail.com »].

(blocage)

Aucun·e participant·e ne réussit à saisir l’adresse électronique.

(chercher les inconnus numériques et/ou litéraciques15)

Pourquoi ? L’ordinateur d’un des participant·e·s est connecté au vidéoprojecteur. Nous suivons la frappe et constatons que la production du signe arobase et du point pose problème (compétences numériques instrumentales16). L’écran projeté au tableau montre que le prénom ou le nom ne sont pas correctement orthographié. Un doute s’installe en moi. Au bout d’une trentaine de minutes et de plusieurs tentatives engendrant la lecture de messages d’erreur17, le groupe parvient à saisir son e‑mail et à valider l’opération. Nous voici désormais sur la page consacrée à la saisie du « mot de passe » dont nous lisons tous ensemble l’intitulé (lecture collective). J’indique l’endroit exact où placer le curseur et débranche le vidéoprojecteur de l’ordinateur du participant pour des raisons de confidentialité.

(blocage)

Personne ne parvient à saisir son mot de passe. Et là, les ennuis commencent.

(chercher et départager les inconnus numériques et/ou litéraciques)

Les mots de passe des participant·e·s comportent des majuscules, des minuscules et des chiffres. Il faut identifier les lettres et les chiffres sur le clavier (compétence littéracique), activer et désactiver successivement la touche majuscule et minuscule (compétence numérique).

(tentative de déblocage et identification des sources de blocage)

Je m’assieds à côté des participant·e·s et leur dicte chaque lettre à haute voix en précisant s’il s’agit d’une minuscule ou d’une majuscule. Certain·e·s ne comprennent pas le mot (barrière de la langue, compréhension orale), d’autres ne connaissent pas la différence (compétence litéracique), d’autres écrivent une lettre quand j’en prononce une autre. De toute évidence, j’ai identifié des sources de blocage litéraciques.

(échec)

Nous avons passé plus d’une heure trente et j’ai l’impression d’être bloquée, moi aussi. Les participant·e·s déclarent après un moment ne pas être sûr·e·s d’avoir noté la bonne adresse électronique, le bon mot de passe. Déception générale.

(entre deux séances – recherche – analyse réflexive)

Entre deux séances, je réfléchis. De toute évidence, je ne m’y prenais pas correctement, étais insuffisamment préparée et devais réviser ma manière de procéder la fois suivante. Comment faire pour ne pas cumuler les difficultés et ne pas décourager le groupe ? Comment mieux cerner et travailler les compétences litéraciques manquantes sans se retrouver devant des messages d’erreur incessants, des interfaces intraitables ? Me reviennent à l’esprit mes débuts sur ordinateur, à une époque où Internet n’existait pas. Ils se firent sur traitement de texte. J’avais tout le loisir de m’essayer à écrire sur une page, de me tromper, sans avoir peur de bloquer l’accès à mes courriers qui me parvenaient, à cette époque, par voie postale. Me revient également en mémoire un échange récent avec un habitué de la MdH qui expliquait être angoissé par la connexion, ne pas vouloir d’Internet, trop invasif, « trop dangereux, trop angoissant ». Afin de solutionner le problème technique dû au mot de passe perdu ou mal noté avant l’atelier suivant, je propose à chaque participant·e ayant perdu ses identifiants une permanence individuelle pour le réinitialiser et le noter en lieu sûr.

(déblocage : détour par le traitement de texte – nouvelles observations)

La séance suivante, je propose aux participant·e·s de s’exercer à écrire leurs identifiants et d’essayer de les mémoriser. Je présente cet exercice comme un impératif qui leur rendra service à l’avenir Nous le faisons sur le programme de traitement de texte LibreOffice18 que nous avions commencé à découvrir lors d’une séance antérieure, sans avoir à se soucier de la connexion Internet. Je demande à chacun·e d’écrire son prénom, son nom, son numéro de téléphone. La plupart écrivent tout en majuscules. Une participante nous confie ne pas pouvoir reconnaître que les majuscules en français et être incapable de lire les lettres en écriture d’imprimerie minuscule, encore moins manuscrite. Un autre met tout en majuscules parce qu’il ne sait pas où placer la majuscule dans le mot. Il en ignore la fonction. D’autres ignorent les conventions d’écriture du numéro de téléphone. Plusieurs ne connaissent pas le nom des lettres. Nous nous exerçons à écrire le point pour l’adresse électronique. Je leur précise le nom des lettres de l’alphabet et le(s) son(s) qu’elles peuvent émettre. À la demande des participant·e·s, nous faisons un détour par la virgule, les points d’exclamation et d’interrogation (compétences litéraciques), nommons les chiffres qui composent leurs numéros de téléphone (compétences litéraciques et production orale). Ce faisant, nous activons les touches correspondantes (compétence numérique) ; pour finir le tour de l’arobase de la messagerie.

(double apprentissage)

Tout en identifiant et en activant les touches pour produire des lettres, le point, des chiffres (compétences numériques), les participant·e·s apprennent à les distinguer (compétence litéracique). Elles et ils entrent dans l’écrit. Si nous avions le temps, nous pourrions leur proposer de se les dicter mutuellement, d’en vérifier ensemble la correction sur l’écran projeté. L’apprentissage était clairement double. La concentration excellente.

L’apothéose, c’est l’impression. Quand chacun repart avec son travail (enthousiasme)

À la seconde séance, au moment de retourner sur le mail, deux participants ouvrent spontanément le traitement de texte et déclarent avoir envie d’y prendre des notes pour les relire chez eux. Le traitement de texte semble être, à ce stade, leur univers de prédilection.

3.3.3.2. Reconstitution du scénario « mail à la gérance »

(demande)

En atelier collectif, en début de séance, un participant explique au groupe qu’il a un problème de clés avec la gérance de son immeuble. Il vient de recevoir un mail et ne sait pas comment y répondre. Le thème est proposé au groupe qui se déclare intéressé, car bien souvent concerné par le sujet.

(travail en deux temps : décomposition)

Compte tenu de notre expérience avec ce groupe, je propose d’entrée de jeu de faire un brouillon du mail sur traitement de texte. Forte de cette même expérience, j’aimerais éviter de cumuler difficultés numériques (saisie des identifiants, connexion, lecture des fenêtres pop‑ups) et litéraciques liées à cette demande. Pour commencer, j’invite le participant à exposer plus en détail le problème rencontré aux autres membres du groupe et à répondre à leurs questions (production-interaction orales). Nous élaborons ensemble une réponse (production-interaction orales) qu’il faut désormais écrire.

(blocage – enjeu)

Aucun·e des participant·e·s ne peut écrire une phrase simple sans grande difficulté. La gérance attend une réponse par mail rapidement et le participant doit pouvoir repartir avec une solution.

(déblocage)

Je me propose d’être leur plume (production collective / dictée à l’adulte). Une phrase après l’autre, en écriture scripte6, je pré‑écris au tableau les phrases suggérées et validées par tous. Chacun·e s’emploie à recopier le texte sur son ordinateur (lecture individuelle et écriture à l’identique). Tour à tour, l’écran de chaque participant·e est connecté au vidéoprojecteur. J’observe au fil de la frappe ce qui est écrit et vidéoprojeté, et prête attention aux hésitations de l’« ordi‑scripteur ». Le texte du participant apparaît en surimpression sur notre texte, que nous effaçons au fur et à mesure pour lui laisser place. S’ensuivent une relecture par le groupe (relecture) et la correction de fautes éventuelles après validation générale. Nous nous limitons à un texte court de quatre lignes.

Au moyen du menu horizontal, nous l’enregistrons et l’imprimons (compétence numérique).

Le copier‑coller permettant de reproduire le texte produit via le traitement de texte sur la messagerie électronique entraîne une série d’opérations non trop complexes à ce stade. C’est déjà la fin de la séance.

(raccourci d’urgence)

À la fin du cours, nous proposons au participant concerné, qui ne peut attendre pour répondre à la gérance, de recopier la réponse imprimée sur son smartphone ou l’ordinateur de son fils, ce qu’il a fait quand il est rentré chez lui. Nous savions que son fils pouvait l’aider le cas échéant.

(double apprentissage)

Les participant·e·s ont appris à se servir du traitement de texte, à prendre en main l’ordinateur, le clavier, à utiliser l’imprimante (compétences numériques), tout en apprenant à rédiger le corps d’un mail court, une formule d’adresse et de salutations (compétences litéraciques). Il fallut y mettre les virgules, les points, passer à la ligne, relire ensemble (compétences litéraciques). L’atelier suivant, les participant·e·s voulurent connaître le dénouement. Cette histoire de clés nous a occupé·e·s pendant trois séances, qui nous déroutèrent de notre objectif initial.

(déplanification)

Ces ateliers prirent fin mi‑juin 2021. À ce jour, la ville de Grenoble a engagé des conseillers numériques pour « faciliter et généraliser l’accès au numérique pour leurs démarches administratives du quotidien19 ».

Nous allons voir pourquoi la formation qu’offrent aujourd’hui l’association Demo‑TIC et la structure d’accompagnement Carburalpha poursuit un objectif sensiblement différent. Mais après vous avoir exposé les déroulés de nos ateliers…

4. Retour sur expérience

Revenons désormais sur nos expériences respectives et nos constats communs.

4.1. Comprendre son public

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les individus qui se présentent à nous nous sont inconnus. Nous ne savons rien d’eux. L’enjeu des premiers instants, au moment de l’accueil, sera donc de saisir qui ils sont, ce qu’ils savent, ce qui les intéresse, ce qui les ennuie, ce qu’ils veulent faire avec leur ordinateur.

4.1.1. Les mettre en confiance : rendre l’invisible visible

Comme beaucoup d’utilisateur·rice·s débutant·e·s devant se servir d’un outil technologique — car c’est bien ce dont il est question in fine —, les participant·e·s que nous accueillons arrivent avec une certaine appréhension et des éléments de langage qui génèrent des représentations parfois erronées. Nous allons donc chercher à les mettre en confiance, à rétablir une relation saine entre l’humain et la machine par l’appropriation de la terminologie propre au numérique. Notre objectif est de ne plus entendre dire : « En informatique, j’y connais rien. » D’où notre entrée en matière dans les ateliers, où nous nous attachons à expliciter le nom et le rôle de chaque composant de la machine.

À titre d’exemple, vous, lectrices et lecteurs, vous êtes‑vous déjà posé la question : « Qu’est‑ce que la RAM ? » La RAM, random access memory, en anglais et « mémoire vive » en français, est un composant essentiel au fonctionnement de la machine qui sert à stocker temporairement toutes les informations avant que le fichier ne soit enregistré. Mais expliquer ne suffit pas, il faut visualiser l’objet. Voici ce que nous montrons en contexte de formation :

Figure 2. – Exemple de RAM.

Source : Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=647267).

Encore à titre d’exemple, vous êtes‑vous déjà posé la question : « Qu’est‑ce qu’Internet ? » Une interconnexion de câbles à l’échelle mondiale (voir fig. 1).

Toujours d’après vous maintenant, est‑ce que le terme « cloud » (« nuage », en français) est le terme approprié pour désigner un espace de stockage en ligne matérialisé par des serveurs et des câbles, la plupart du temps situés à des milliers de kilomètres et encombrés de fichiers obsolètes ne vous servant plus, de courriels datant de plus de six mois avec des pièces jointes dont vous n’aurez plus besoin ?

Ainsi, en donnant à voir et à comprendre, déconstruisons‑nous des représentations erronées et construisons‑nous un savoir de nature sémantique, puis pratique. Il est utile de savoir nommer un outil correctement pour se l’approprier. À cet égard, relevons que les participant·e·s se montrent autant intéressé·e·s, voire passionné·e·s, par cette entrée sémantique que par l’utilisation de l’outil numérique. Savoir nommer correctement l’outil après avoir identifié sa fonction évite ainsi de faire des erreurs et aide les utilisatrices et utilisateurs à être précis·e·s dans leurs explications quand elles et ils doivent se faire aider.

Enfin, vous êtes‑vous déjà posé la question suivante : « Qu’est‑ce qu’un clic ? »

Pour le savoir, il faut prendre conscience qu’à travers un clic de souris ou l’activation d’une touche, une interaction a bien lieu entre l’humain et la machine, et que le déclenchement de cette interaction et de l’opération qui s’ensuit porte un nom : « Aucune magie noire derrière tout ça », comme le dit Antoine en cours d’atelier.

Sans ce bagage préalable, comment comprendre ce qui est invisibilisé ? Nous nous livrons ainsi à un travail de démystification. L’ordinateur n’est rien d’autre qu’un assemblage de composants électroniques. L’usage qu’il en sera fait dépend de l’utilisateur ou de l’utilisatrice. C’est à lui, à elle d’en prendre le contrôle. Pour l’y aider, nous accordons un soin particulier à l’ordre d’introduction des notions et analogies respectives.

4.1.2. De leurs savoirs vers un nouveau savoir

Nous, passeurs et passeuses du numérique, « savons faire » des choses que les personnes assistant aux ateliers ne sont pas en mesure de faire. Mais n’oublions pas que le constat inverse est aussi valable.

Valoriser les connaissances des participant·e·s est un atout fondamental dans l’acquisition de nouvelles connaissances. N’oublions pas qu’un certain nombre ont développé des connaissances et compétences en lien avec différentes activités de la vie quotidienne et professionnelle : assurer l’étanchéité d’un toit, monter et isoler des murs, coudre, conduire un véhicule de chantier ou de fonction, etc.

C’est pourquoi, dans nos formations, nous prenons le parti de l’exemple de la voiture si nous pressentons que notre public sera réceptif à cette entrée. Pour reprendre les mots de notre collègue Antoine : « Chacun·e sait désormais ce que c’est qu’une pédale, des bougies, un châssis. Beaucoup savent changer une roue, enlever le tapis du coffre, trouver le cric. » C’est pourquoi nous filons la métaphore de la voiture :

carte mère → « le châssis, l’endroit où sont branchés tous les composants de l’ordinateur » ; processeur → « le moteur de la voiture » ; disque dur → « le coffre de la voiture, l’endroit où l’on range nos affaires » ; mémoire vive → « l’injection ou le turbo, qui accélérera ce que vous êtes en train de faire sur l’ordi » ; clavier/souris → « le volant » ; utilisateur → « le conducteur », etc.

De cette manière, le ou la participant ·e comprend, en faisant appel à ses propres représentations et connaissances, le rôle de chaque composant de l’outil numérique et comment se l’approprier pour l’utiliser à bon escient. Or, à ce jour, il n’existe encore aucun code de la route numérique. Comment donc prévenir les accidents sur les autoroutes de l’information ? Tout comme l’apprentissage du code de la route est nécessaire à une conduite responsable sur la route, la sensibilisation aux enjeux du numérique est nécessaire à un usage responsable et éclairé des outils numériques. Autrement dit, il ne s’agit pas simplement d’apprendre au public à se servir d’un outil, mais de lui apprendre à « bien » s’en servir.

4.1.3. Du nouveau savoir vers le choix des outils

Les outils et services numériques sont intégrés au sein d’un vaste environnement technologique, économique et juridique que le grand public méconnaît trop souvent. Or, connaître cet environnement est tout autant nécessaire à une acquisition durable des compétences, qu’indispensable pour une véritable émancipation citoyenne.

Une voiture à l’arrêt, bien garée, ne présente aucun danger. En revanche, une voiture en mouvement parmi d’autres voitures peut exposer son conducteur, ses passagers (famille et proches) ainsi que les autres conducteurs à des dangers, et réciproquement. Ces dangers, dans un environnement numérique, sont de nature économique, personnelle, et écologique.

Il faut donc permettre aux usager·ère·s non seulement d’apprendre à se servir des outils numériques mais aussi d’acquérir une compréhension globale du fonctionnement du numérique et de développer une attention critique quant à leur utilisation de l’outil.

4.1.3.1. Dangers économiques

Les grands groupes numériques ne cessent de développer de nouveaux produits : logiciels, systèmes d’exploitation, applications, services en ligne, etc. Or, ces nouveaux produits requièrent plus de ressources (micro‑processeurs, RAM, cartes graphiques) et nécessitent de ce fait un renouvellement constant de notre matériel informatique (ordinateurs, smartphones), mécanisme encore qualifié d’« obsolescence programmée ». Force est de constater que la majeure partie de la population n’utilise ces objets connectés que pour un usage bureautique, Internet, multimédia. Par conséquent, la valeur marchande de l’outil ne correspond pas à l’usage qui est en fait. « S’achète‑t‑on une Ferrari quand on conduit en ville ? Êtes‑vous des chercheurs ou chercheuses de la NASA ? », poursuit Antoine Marmonier, membre de Demo‑TIC, lors des formations. Si nous ajoutons à cela le prix d’un abonnement Internet (60 € mensuels, soit 720 € annuels pour un débit de 100 à 500 MB/seconde), accéder à ses droits ne va pas sans le recours au secteur privé marchand.

4.1.3.2. Dangers personnels

Outre l’orchestration de l’obsolescence programmée, les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) participent au vol des données personnelles des usagers et usagères. À celles et ceux qui aimeraient en savoir plus, nous conseillons la lecture de l’article de Damien Leloup, paru dans Le Monde le 16 mai 202220. La question posée est : « À quelle(s) fin(s) ? »

Poser cette question aux participant·e·s déclenche de nombreuses réactions au cours des ateliers.

« Je discutais de literie avec mon conjoint, nos smartphones à proximité, et j’ai reçu des publicités pour acheter des matelas. » « J’ai fait une recherche sur mon téléphone pour acheter un frigidaire, et j’ai reçu des pubs de frigidaire. » Elles et ils désirent comprendre qui les espionne, et comment ? La réponse à leur donner n’est pas comment elles et ils sont espionné·e·s, mais comment s’en protéger. Ce qui nous amène à leur expliquer les cookies et les CGU. Pour ce qui est des cookies, nous profitons de notre initiation à la recherche d’informations sur Internet pour répondre aux questions posées en leur présentant des sites de référence qu’elles et ils pourront continuer à utiliser :

Les cookies ont toujours été plus ou moins controversés car ils […] « permettent de suivre les internautes visitant des sites Web » apparemment sans rapport, du moment que ces sites utilisent tous le même fournisseur de pistage web. (Définition Wikipédia du terme cookie)

Nous procédons de la même manière pour les CGU (conditions générales d’utilisation à valider lors de l’installation d’une application sur un smartphone). Pour illustrer l’impact des CGU et le pistage des applications, nous utilisons un site, Exodus Privacy21, qui permet à chacun·e, à vous, lectrices et lecteurs, utilisatrices et utilisateurs de smartphone de prendre la mesure des dangers rencontrés. Nous expliquons aux participant·e·s la nécessité de mettre en garde le public quant à la nécessité absolue de ne pas accepter aveuglément les CGU (« avant de cliquer, je lis ») et l’utilité d’installer un bloqueur de publicités sur leur navigateur web22. Certaines applications mobiles de services publics comportant de nombreux pisteurs, nous recommandons à nos participant·e·s de privilégier l’utilisation d’un ordinateur quand elles et ils ont des démarches administratives à faire. Nous soulignons également le fait que, pour une même tâche, l’utilisation d’un ordinateur « traditionnel » est bien souvent plus agréable (confort visuel, entre autres) que celle d’un smartphone23, notamment en ce qui concerne les tâches bureautiques telles que l’organisation des fichiers ou le traitement de texte.

Au même titre, nous conseillons à nos participant·e·s de partager leurs données personnelles seulement si elles ou ils sont sur un site sécurisé, identifiable par l’icône « cadenas cerné » et le préfixe « https24 » dans l’adresse web. Vous serez sans doute surpris·e·s d’apprendre que les théories du « nudge » et des « six degrés » passionnent les participant·e·s, qui veulent savoir ce que l’on fait de leurs données volées. Nous leur expliquons au passage comment passer d’une langue à l’autre afin qu’elles et ils puissent lire ces articles dans leur langue maternelle, si besoin est…

N’oublions pas qu’Internet est un réseau filaire. Les hébergeurs de nos données peuvent se trouver n’importe où sur la planète. Reste à savoir à quelle législation ils sont soumis et qui peut avoir accès à leur contenu.

4.1.3.3. Dangers écologiques

Inutile de paraphraser l’article scientifique intitulé « Numérique et écologie » publié en 2017 par Dominique Françoise Berthoud qui revient sur les fausses idées concernant le numérique et son impact. Vous comprendrez alors pourquoi, dans nos ateliers, nous n’utilisons que des ordinateurs reconditionnés sous système d’exploitation libres, comme Linux Mint, et logiciels libres (LibreOffice, Mozilla Firefox paramétré).

Notons au passage que les participant·e·s à nos formations sont aussi très sensibles au respect du droit du travail international, ainsi qu’au bilan carbone (de la production à l’acheminement) des outils numériques. Répondre à leurs interrogations fait partie intégrante de nos formations.

4.1.3.4. Les outils pour se protéger : l’informatique libre

Il existe des solutions efficaces pour réduire le coût financier et écologique des outils et services numériques, tout comme il existe des solutions efficaces pour protéger ses données personnelles. L’usage des logiciels libres25 est à ce titre fortement recommandé, puisque ces derniers représentent non seulement une économie financière et écologique sans équivalent (reconditionnement des équipements et absence d’une coûteuse licence utilisateur), mais garantissent également une meilleure protection des données personnelles, du fait de la transparence et de la traçabilité intrinsèques à leur fonctionnement.

Mais commençons par définir ce que « logiciel libre » implique en matière de numérique. Quatre libertés sont fondamentales dans la notion de logiciel libre :

-

la liberté d’utiliser le logiciel ;

-

la liberté de copier le logiciel ;

-

la liberté d’étudier le logiciel ;

-

la liberté de modifier le logiciel et de redistribuer les versions modifiées.

Les deux dernières libertés ne peuvent s’appliquer que si l’on a accès au code source qui est, en quelque sorte, la recette de fabrication du logiciel. La liberté d’utiliser le logiciel, sans aucune restriction, est vecteur d’une plus grande égalité dans la mesure où chacun·e a accès à l’outil, quels que soient son statut ou ses moyens financiers. La liberté de copier encourage au partage et à l’entraide, à la fraternité. À une échelle individuelle, il est facile de comprendre en quoi le « libre » profite à tous. À une plus grande échelle, il est intéressant d’observer des communes, mieux dotées que d’autres, créer des logiciels libres et les partager de facto avec d’autres communes, dans un geste de solidarité. En d’autres termes, qui dit « argent public », dit « code public ». Les logiciels libres sont issus d’un mode de développement basé sur le partage des connaissances et l’échange de savoirs. Ils constituent un bien commun, accessible et réutilisable par tous et toutes. Grâce à leur mode de développement, les logiciels libres se distinguent par leur fiabilité, leur stabilité, leur interopérabilité et l’ouverture de tout format de fichier. L’accès au code source permet aux utilisateurs et utilisatrices d’expertiser les logiciels libres afin d’offrir les meilleures garanties en termes de sécurité et de respect de la vie privée.

Il faut néanmoins signaler deux limites quant aux solutions que nous proposons face au lobbying ambiant exercé par les GAFAM :

-

La difficulté de sensibiliser le public sans aborder des notions techniques (« Les cookies ne sont pas des biscuits »), ce qui implique de trouver un juste milieu entre une vulgarisation trop en surface et un cours d’informatique trop avancé pour des néophytes ;

-

La réticence de certain·e·s participant·e·s à comprendre les véritables enjeux de la protection des données personnelles (« Je m’en fiche car moi, je n’ai rien à cacher ») que sont l’économie des données et la souveraineté numérique, malgré le fait que la plupart des participant·e·s ont certes conscience que « quelque chose cloche ». Internet n’est que le reflet de notre société. Nous y trouvons autant le meilleur que le pire. Mettre en place une stratégie d’autodéfense numérique permet de reprendre son rôle de citoyen actif via le numérique, mais aussi de veiller à celui de parent. Nous sensibilisons le public aux risques de préjudices qu’il encourt lors de la publication de contenu sur les réseaux sociaux (« Avant de poster, je réfléchis ») et à l’impératif lié à la déconnexion systématique.

Mais pour parvenir à comprendre ces explications, encore faut‑il maîtriser la langue française.

4.2. Entrer dans l’écrit par une formation alpha-numérique

Comment intégrer l’apprentissage de la langue en formation numérique ? Car si le mot peut être déclic, encore faut‑il pouvoir le comprendre, le lire et l’écrire.

La section suivante s’appuiera sur les observations issues des expérimentations menées en 2021 à la Maison des habitants Anatole-France (Grenoble) par Carole Burget, co‑autrice de cet article, et renvoyons, pour plus de détails, à son mémoire (Burget, 2021).

4.2.1. Le ticket d’entrée du numérique : la langue et son code écrit

Les évidences sont parfois les plus difficiles à concevoir et à déceler. En témoigne l’apparition de termes tels qu’« il‑lectronisme », « an‑alphabétisme numérique » et « il‑lettrisme électronique ». À eux seuls, ils marquent à la fois le constat de l’exclusion d’une frange de la population et indiquent le chemin vers son inclusion. En effet, ce n’est pas un hasard si ce vocabulaire emprunté nous vient tout droit de l’alphabétisation. Car c’est de l’écrit — de la capacité à lire, à comprendre, à écrire et à produire des contenus où le texte domine — dont il s’agit, in fine.

Bien sûr, il y a la reconnaissance vocale, le traducteur Google, les indices décelés dans les pictogrammes et les images, les mots qu’on a photographiés, identifiés en bloc, pour les avoir vus si souvent. Pour mieux comprendre ce que vivent ces personnes éloignées de l’écrit, essayons de lire une page Internet en chinois. Ou encore, mettons‑nous dans la peau de celui ou celle qui doit lire un message important sur ProNote concernant son enfant et qui ne peut pas faire autrement que de lui demander de traduire parce qu’il ou elle n’y parvient pas. Votre enfant comprend le français écrit, vous pas. Vous devez aujourd’hui écrire un SMS à votre patron, lire les mails de Pôle emploi — car vous venez de perdre votre travail —, vous inscrire à une formation où vous devrez peut‑être prendre des notes, lire des diapositives. Peut‑être n’avez‑vous pas eu la chance d’aller à l’école… La guerre, l’exil, un parcours scolaire chaotique en France, la maladie… Ou alors, l’école, ça fait longtemps, et vous avez toujours pu vous en sortir sans savoir écrire. Si, dans la tourmente numérique, on vous a oublié·e, cela ne fait pas de vous un·e incompétent·e. Vous savez travailler et cultiver la terre, en vivre, coudre, monter des murs en béton, poser des charpentes sur les toits. Ce sont des compétences essentielles qui ont toute leur place dans l’énumération des compétences de base : autant, si ce n’est plus, que l’écrit et numérique. Mais aujourd’hui, avec l’omniprésence du numérique, l’écrit est devenu l’affaire de toutes et tous. Les stratégies de contournement visant à dissimuler que l’on est très peu à l’aise pour écrire, que l’on déchiffre péniblement, ne suffisent plus. Désigner celle ou celui qui ne possède pas une certaine compétence à un moment T en employant des particules privatives stigmatisantes (il‑lettré·e, an‑alphabète, il‑lectronisme) revient à pointer ce qu’il ne faudrait surtout pas considérer comme un « handicap » physique ou une déficience intellectuelle, mais un besoin de se former. Parlons donc d’« éloigné·e·s de l’écrit » dans une société où le numérique s’infiltre dans toutes les sphères : privées, professionnelles, sociales, politiques.

Dispenser une formation numérique à l’ensemble de la population nécessiterait de réintégrer dans le monde de l’écrit celles et ceux qui n’en possèdent pas les codes ou ne maîtrisent pas la langue de leur pays de résidence :

Parmi les citoyens en difficulté avec le numérique, une personne sur quatre l’est à cause de sa situation d’illettrisme ou de sa maîtrise insuffisante de la langue française26.

4.2.2. La valse des supports numériques

De nos jours, on forme de moins en moins souvent les mots et les lettres à la force du poignet, du pouce et de l’index. Après avoir frappé sur les touches d’une machine à écrire assourdissante, on pianote désormais discrètement, à l’aide de nos deux mains, sur les touches d’un clavier où abc ne se suivent plus. Les plus virtuoses ont mémorisé la disposition spatiale des touches de l’alphabet et produisent une foule de caractères à une vitesse prodigieuse sans même les regarder, en fixant l’écran. Ainsi sont générés des contenus numériques où texte, son, image, vidéo se côtoient. Se côtoient également sur les bureaux smartphone, bout de papier, souris, stylo, écran, clavier. Notons que le « on » dont il s’agit plus haut n’est pas le même au cours du temps. Et si certain·e·s ont pu connaître une transition progressive vers le numérique par leur activité professionnelle (employé·e·s du secteur tertiaire, essentiellement), cela n’a pas été le cas pour tous et toutes. Il leur faut alors apprendre à jongler entre ces nouveaux supports en un temps record, tandis que d’autres empruntent ces manèges depuis leur enfance.

4.2.3. Le trio clavier/souris/traitement de texte

Sur un clavier, l’ordre alphabétique a cédé sa place au degré de fréquence des occurrences de chaque lettre de notre langue. Ainsi nos doigts pourront‑ils atteindre les plus fréquentes sans peine, puisqu’elles auront été savamment disposées. Sur une seule touche peuvent être associés plusieurs caractères (de 0 à @). Pour produire le chiffre 0, il faudra appuyer successivement sur deux touches. Pour produire l’arobase, l’opération nécessitera une combinaison différente. Seule la répétition amènera à la mémorisation.

Là où la main se relevait pour ne plus effleurer le papier et laisser un espace entre les mots tracés, ou retournait à la ligne, le doigt actionnera la touche « espace » ou « valider ». Plus de ratures, d’effaceur, de gomme pour faire laborieusement disparaître l’erreur. La touche miracle, la touche « effacer », vous donne le droit à l’erreur et ne laisse aucune trace. L’utilisateur·rice édite son texte, le met en page, durcit les caractères, les agrandit à sa guise, en modifie l’allure, souligne, se substitue à l’imprimeur grâce au logiciel d’édition de texte. S’il faut un temps pour se familiariser à la disposition spatiale et à la mémorisation des touches, il en faut certainement plus pour apprendre l’écriture cursive manuelle et le résultat esthétique n’est pas toujours au rendez‑vous. Avec un traitement de texte, votre texte est lisible. L’effort de déchiffrage des écritures manuscrites est épargné à votre interlocuteur·rice.

Alors oui, tout ceci plaît beaucoup aux débutant·e·s et les désinhibe. D’autant plus que le traitement de texte les aide à trouver la bonne orthographe. Il ne fait pas disparaître honteusement le mot incorrect de son épais trait rouge, affublé parfois d’un commentaire humiliant. Non, il fait apparaître un trait discret, en forme de vaguelettes pour vous signifier que le mot inscrit n’est peut‑être pas le bon et, qui plus est, vous en propose d’autres. Certes, il faudra les lire et en comprendre la signification pour faire le bon choix. Mais quel changement pour celles et ceux qui ont besoin de ce petit coup de pouce pour oser se remettre à écrire et quelle aide pour les débutant·e·s ! La découverte du clavier peut être, parmi d’autres bien entendu, une entrée pertinente dans l’écrit. Ce détour par le traitement de texte, pour peu qu’on en ait le temps en formation, permettra d’aborder : les lettres de notre code écrit, la majuscule et la minuscule, si chère au mot de passe, l’arobase, composante essentielle de l’adresse électronique ayant supplanté l’adresse postale, la ponctuation, indissociable de notre prosodie, et l’espace entre les mots, sans lequel nous ne nous y retrouverions plus, faute de cohérence. Un détour qui en vaut la peine et qui a l’avantage de pouvoir se faire sans connexion Internet, et par conséquent d’une interaction possible. Déconnecté·e du réseau Internet, les erreurs de saisie n’auront aucune incidence. Il est frappant de constater l’enthousiasme des utilisateurs et utilisatrices novices. Voici, sans aucun doute, une voie bien engageante vers l’écriture.

4.2.4. Le clic frénétique

Le clic, qu’il soit produit par le tapotement furtif d’un doigt sur votre souris ou le trackpad de votre ordinateur, confirme votre choix. Un choix dont la nature et les conséquences varient en fonction de l’endroit où vous aurez placé votre curseur. Le clic intime l’ordre de mettre en gras, celui d’ouvrir une page Internet ou un menu contextuel, d’envoyer un message, de le détruire. Dans certains cas, le clic confirme le consentement à l’énoncé qui le précède. Inutile d’écrire que vous êtes d’accord, il vous suffira de cliquer sur les boutons « valider », « OK » et vous pourrez télécharger l’application bancaire, Facebook, partager votre vidéo sur les réseaux sociaux. En téléchargeant une application mobile, vous ne prenez plus le temps de lire, vous cliquez, impatient de vous en servir. Vous cliquez sur le message reçu avant de vous assurer qu’il ne s’agit pas d’un spam. Vous cliquez et re‑cliquez en cherchant une information sur Internet, alors que la lecture de l’adresse URL vous met déjà sur la voie. Au fil des ateliers, nous n’avons de cesse d’insister sur deux impératifs : être patient et lire avant de cliquer. Le clic, c’est un peu comme le « tout, tout de suite » auquel il faut renoncer car, en définitive, il vous fait perdre du temps. Un consentement hâtif peut avoir des conséquences fâcheuses : un mail non relu et envoyé trop tôt, une pièce jointe ouverte libérant le virus qui pourra causer bien des dégâts. Remédier aux maux du clic frénétique, c’est prendre le temps de lire et d’apprendre à lire.

4.2.5. L’apprentissage non conscientisé

Au terme d’une quarantaine d’heures d’ateliers numériques expérimentaux donnés par Carole à la Maison des habitants Anatole-France, un participant assidu a déclaré avoir plus appris que dans le cadre d’un cours de français qu’il avait suivi précédemment. Force est de constater qu’il ne s’était pas inscrit dans ce but. Seule une meilleure maîtrise de l’ordinateur le motivait. Carole elle‑même avait pu mesurer ses progrès. La maîtrise de l’ordinateur passe premier plan. La maîtrise de l’écrit, quant à elle, pourtant indissociable du numérique, passe au second plan et n’est pas conscientisée. C’est l’« effacement » dont parle si justement Frédérique Bros (2015) dont nous recommandons la lecture des travaux avec vif enthousiasme. Et pourtant, sans qu’elles et ils s’en rendent compte, en découvrant les touches du clavier (majuscules, minuscules, ponctuation, é, è, ^, ¨) ou les conventions d’écriture d’un mail, les participant·e·s progressent dans leur maîtrise de l’écriture qui s’en trouve « augmentée ». Bien des personnes éloignées de l’écrit ne se présenteront pas à une formation à des compétences de base en numérique. En revanche, elles n’hésiteront pas à déclarer qu’elles ne savent pas « envoyer un mail ». Et pourtant, c’est bien souvent de l’écriture du mail lui‑même dont il est question. Il en est de même pour le CV. Tout un champ d’action est ici possible, que nous aimerions explorer.

Le travail sur la langue et son code écrit, opéré en parallèle de la formation numérique, comporterait l’avantage de décloisonner des publics et d’attirer des individus qui ne seraient jamais venus pour renforcer leur français écrit ou oral, ceux que l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) désigne par le terme d’« invisibles ». Jeter des ponts entre passeurs du numérique et de l’écrit aurait tout son sens.

4.2.6. L’écriture collective

Le présent article en est la preuve, l’écriture collective sur un éditeur de texte en ligne est une aventure à tenter27. Dans le cadre des ateliers alpha-numériques expérimentaux, nous n’avons malheureusement pas eu le temps de nous y essayer avec les habitant·e·s. Pourtant, cet exercice s’inscrivait, à plus long terme, dans la suite logique des sessions destinées au « mail ». La prochaine étape, d’abord en atelier, puis à distance chacun·e chez soi, aurait pu être l’envoi par mail d’un lien URL permettant d’ouvrir un logiciel en ligne d’édition de texte collaborative. Plus tard, un autre lien aurait pu être envoyé, donnant accès à un salon de visioconférence libre, Framatalk28. Nous aurions pu alors simuler une situation de travail à distance, de plus en plus fréquente de nos jours.

4.2.7. La démarche administrative en ligne : le cumul des difficultés

Ne nous méprenons pas. La démarche en ligne requiert de la part de l’usager·ère :

-

la compréhension de la terminologie administrative, parfois même juridique, propre à chaque institution sollicitée (Caisse d’assurance maladie, Caisse de chômage, France Travail, Caisse d’allocations familiales, Caisse de retraite, URSSAF, service public des impôts…) ;

-

la connaissance des dispositifs institutionnels (quel organisme solliciter pour quelle demande ?) ;

-

la connaissance de la procédure administrative et de ses différentes étapes (création d’un compte avant utilisation d’une application, téléchargement de justificatifs d’identité et de justificatifs bancaires…) ;

-

la mise à disposition ou la mémorisation d’une jungle de données personnelles (adresse électronique, mot de passe, identifiants, login, numéro de téléphone, numéro IBAN, numéro fiscal, numéro de sécurité sociale, numéro d’allocataire…) ;

-

la maîtrise de l’outil informatique lui‑même (smartphone, ordinateur, tablette, imprimante, scanner, clavier, souris…) afin de réussir à faire les opérations exigées (scanner, télécharger, remplir un formulaire) ;

-

sans oublier… la maîtrise de la langue.

Paradoxalement, la capacité à effectuer une démarche en ligne, dont la maîtrise était attendue des citoyens d’ici la fin de l’année 2021, exige une litéracie étendue et multiple : le lire‑écrire (litéracie traditionnelle), la maîtrise des compétences numériques (litéracie numérique), la compréhension du jargon administratif (litéracie administrative), parfois même juridique (litéracie juridique). Le Défenseur des droits articule le chiffre d’un minimum de vingt‑huit heures de formation (Défenseurs des droits, 2019, p. 45). La difficulté est de taille et la MdH Anatole-France en a clairement conscience, en témoigne cette affirmation extraite de son projet social en 2019‑2022 :

Ce n’est pas un hasard si cette tâche est remplie par les écrivains et écrivaines public·que·s, un métier qui réclame, en milieu social, de larges compétences exigeant une fine connaissance des dispositifs institutionnels et sociaux, de leurs procès administratifs en sus d’excellentes compétences rédactionnelles et humaines, des expert·e·s auxquel·lle·s nous ne prétendrons jamais nous substituer.

5. Notre vision

Il est temps désormais de vous exposer la vision que nous partageons à Demo‑TIC29 au vu de ce qui vient d’être présenté.

Certes, former les usager·ère·s au numérique est primordial. Mais qu’en est‑il de la formation des agent·e·s qui sont chargé·e·s de les orienter ? Ces agent·e·s des services publics et des maisons de quartier sont eux‑mêmes et elles‑mêmes parfois éloigné·e·s du numérique. Comment alors orienter les usagers et usagères lorsqu’on n’a soi‑même pas pu bénéficier d’un éclairage et d’une sensibilisation suffisante ? Loin de nous l’intention de leur jeter la pierre, bien au contraire. Elles et ils font ce qu’elles et ils peuvent avec ce qu’elles et ils savent. Elles et eux aussi doivent bénéficier d’une formation qui leur permettra d’identifier les problématiques des usager·ère·s et de les orienter vers les structures partenaires. Car ce sont ces agent·e·s qui ouvrent la porte d’entrée conduisant aux couloirs suivants :

-

l’apprentissage et la compréhension de la langue française, à l’oral et à l’écrit ;

-

l’apprentissage et la compréhension de l’outil numérique ;

-

le double apprentissage numérique/écrit ;

-

l’apprentissage et la compréhension de la langue administrative (littératie administrative), sans lesquels aucune démarche administrative ne peut être effectuée ;

-

la prise de conscience des enjeux géopolitiques du xxie siècle à travers les TICs éthiques, et non les TOCS (Troubles obsessionnels compulsifs).

Mais, si les « passeurs numériques » du terrain sont désireux de relever le défi, les moyens financiers mis à disposition sont encore insuffisants. Leur rémunération demeure faible et aléatoire. Les ateliers APTIC sont annulés à défaut d’un nombre minimum de participant·e·s. Les formateur·rice·s ne reçoivent aucune indemnisation et s’en trouvent pénalisé·e·s. La recherche de subventions par le biais de réponses à des appels d’offres lancés par les partenaires institutionnels enclenche une mise en concurrence regrettable des acteurs. Les tarifs, revus à la baisse dans l’espoir de gagner la course aux financements, se répercutent sur la rémunération des accompagnant·e·s / formateur·trice·s eux·elles‑mêmes. Ces mécanismes vont à l’encontre d’une coordination efficace des acteurs du terrain qui pourraient consacrer plus d’énergie à travailler en complémentarité. Qu’il s’agisse d’accompagnement numérique ou d’accompagnement à l’écrit auprès de personnes sans‑le‑sou, la précarité est regrettablement le lot de toutes et tous, celles et ceux qui animent les formations comme celles et ceux qui en bénéficient. Pourtant, il y a de la place pour tout le monde et fragiliser le tissu associatif et celui des micro‑entreprises de la formation de proximité, c’est fragiliser le tissu social dans son ensemble puisqu’une frange de la population ne pourra accéder à la montée en compétences durable de toutes et tous.

Rapprocher du numérique peut rapprocher non seulement de l’emploi, des droits, de la citoyenneté, mais aussi de notre langue, notamment de l’écrit, sans lequel le numérique ne pourrait exister ni être utilisé. L’écrit, omniprésent sur nos écrans et nos claviers, et pourtant invisible, est cet angle mort que les dispositifs de formations numériques finissent par négliger, au risque de provoquer des accidents aux lourdes conséquences sociales et sociétales. Derrière, se cachent des individus qui, désireux de se servir d’un objet connecté ou enjoints à le faire, ne peuvent « raccrocher les wagons ». Pourtant, comme nous l’avons esquissé, il existe une voie de double appropriation du numérique et du lire‑écrire. Un chemin qui offre l’avantage d’un apprentissage non conscientisé et donc libéré de toute appréhension. Un chemin sur lequel nous pouvons les guider.

Au terme de cet exposé polyphonique, revenons sur le durable pour sortir de l’éphémère en matière d’apprentissage. Pour celles et ceux qui en ont parcouru le chemin, nous savons toutes et tous que le chemin de l’autonomie est long, qu’il exige ténacité, esprit critique, et de solides fondations. À nous de savoir si nous voulons continuer à subir les développements technologiques mercantiles ou si nous désirons en extraire le meilleur au profit du plus grand nombre.

Pour sortir des maux, le mot n’est déclic que s’il engendre la prise de conscience et l’action.