1. Introduction

Le présent article vise à rendre compte des ressorts et enjeux d’un dispositif très spécifique auquel nous avons pris part en tant qu’enseignant de français langue étrangère (désormais FLE). Il met en œuvre une coécriture dans le cadre d’une préparation aux études de master via une formation à la rédaction d’un mémoire de master. Afin de démontrer l’importance des différentes dimensions dans la coécriture d’un mémoire, nous avons souhaité davantage centrer notre analyse sur la phase préparatoire, en amont du processus corédactionnel. La question est dès lors de savoir en quoi cette phase préparatoire est pleinement partie prenante de l’ensemble du processus corédactionnel et vient convoquer une diversité de dimensions qui se croisent dans ce contexte spécifique.

Dans un premier temps, nous proposerons une présentation du contexte d’exercice de cette coécriture et du corpus d’analyse qui en découle. Dans un second temps, nous évoquerons la dimension réflexive et la valeur de l’écrit biographique qui accompagne le projet de mémoire. Ensuite, les postures des participants de cette coécriture seront abordées avant d’aboutir aux dimensions culturelles de ce processus, renvoyant aux cultures linguistiques en jeu.

2. Contexte et corpus d’analyse de la coécriture

La formation que nous avons dispensée auprès d’apprenants allophones s’inscrit dans un contexte très spécifique, au sein des CCFS (Cours de civilisation française de la Sorbonne)1. Proposée à un public d’apprenants allophones, justifiant au minimum du niveau B2 des connaissances et compétences en langue, définies dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (2001, désormais CECRL), elle vise à préparer ces futurs étudiants aux études de niveau master en France. Il s’agit de leur permettre de se familiariser en particulier avec les normes liées à la préparation et à la rédaction d’un mémoire de master dans une université ou tout autre établissement de l’enseignement supérieur en France, à savoir : la définition claire d’un projet de recherche et d’un sujet de mémoire ; le positionnement dans un cadre théorique de référence précis ; la formulation d’une problématique et d’une hypothèse ; la constitution d’un corpus de données ; l’élaboration d’un plan pour le mémoire. Pour ce faire, plusieurs cours leur sont dispensés notamment : des cours de perfectionnement linguistique à l’oral comme à l’écrit dans une perspective académique ; des cours de méthodologie universitaire et professionnelle ; un tutorat et un encadrement personnalisé dans le cadre d’un travail de recherche soutenu devant un jury en fin de semestre.

Le corpus que nous avons constitué et qui a fait l’objet de nos analyses est issu de ce dispositif. Nous avons formé et supervisé un groupe d’apprenants dans l’écriture d’un mini‑mémoire d’une trentaine de pages. Le sujet choisi par les apprenants est de manière générale en relation avec le sujet qu’ils souhaitent développer par la suite dans le cadre de leur master en France. Ce mini‑mémoire équivaut à une version brève d’un mémoire plus long qu’ils seraient amenés à rédiger aux cours de leur futures études. En ce sens, une situation de coécriture très spécifique, à laquelle nous avons pris part, s’est instaurée. Afin de mieux saisir la manière dont se construit le texte dans ce cadre, nous avons orienté notre analyse en amont du processus, au cœur de la phase préparatoire. Nous faisons l’hypothèse que ce cadre d’analyse est en mesure d’illustrer les ressorts contextuels dans ce processus corédactionnel.

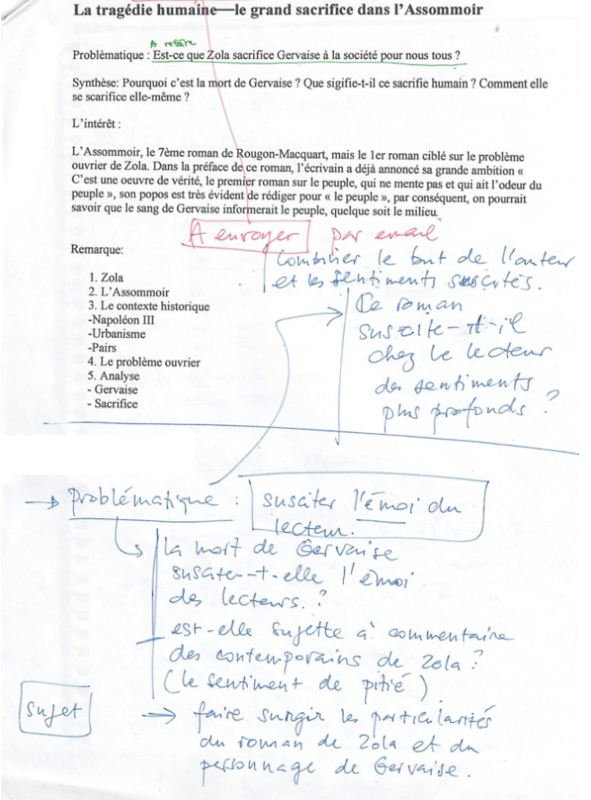

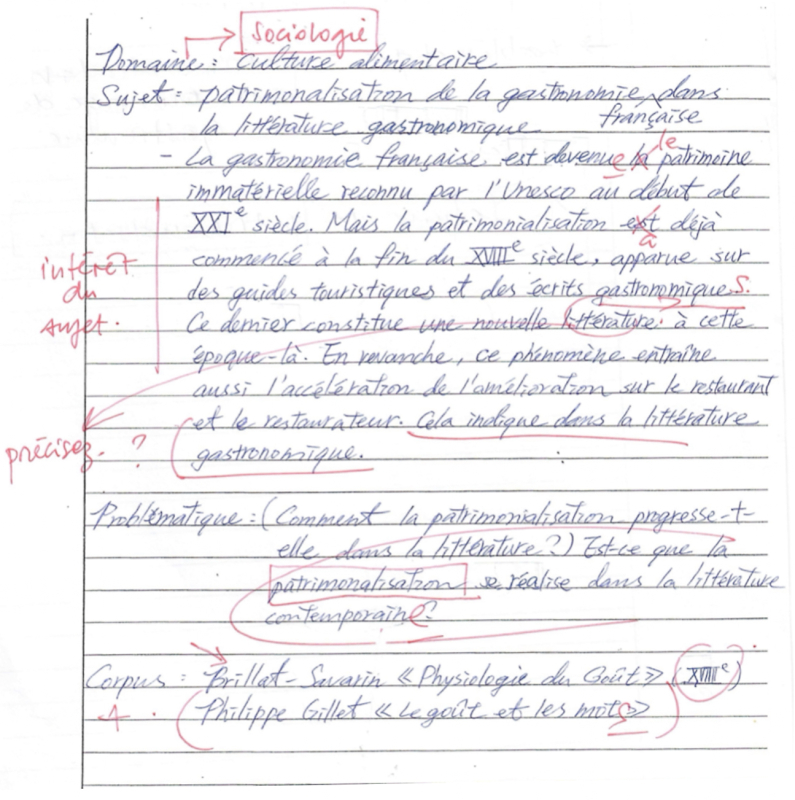

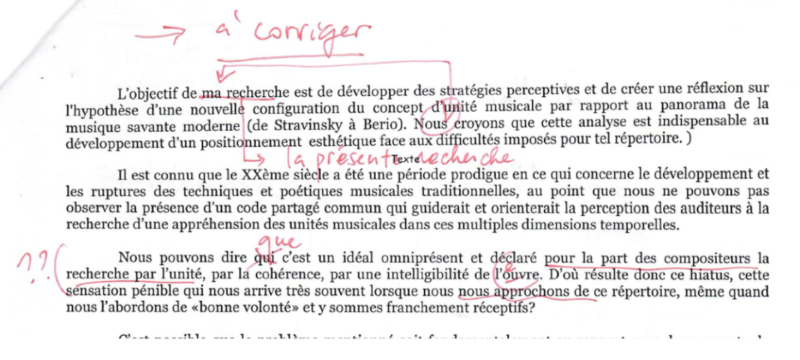

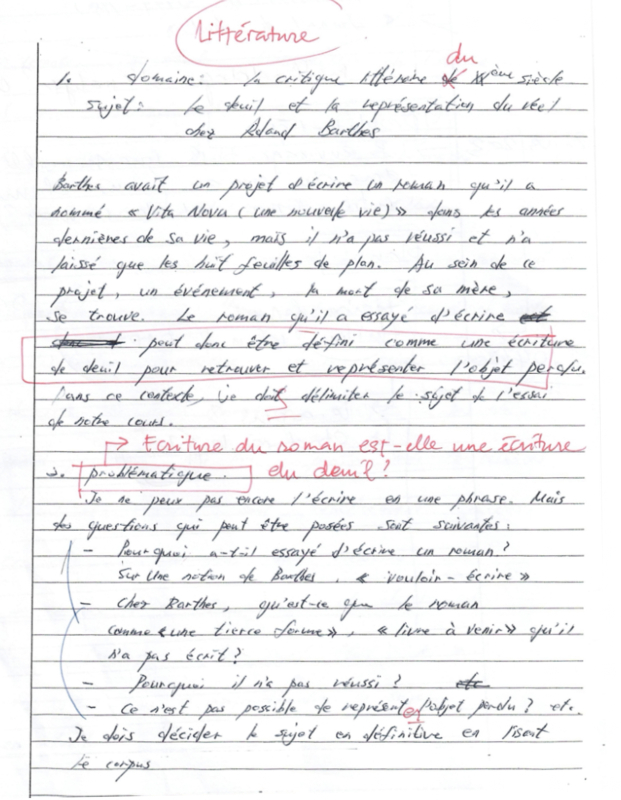

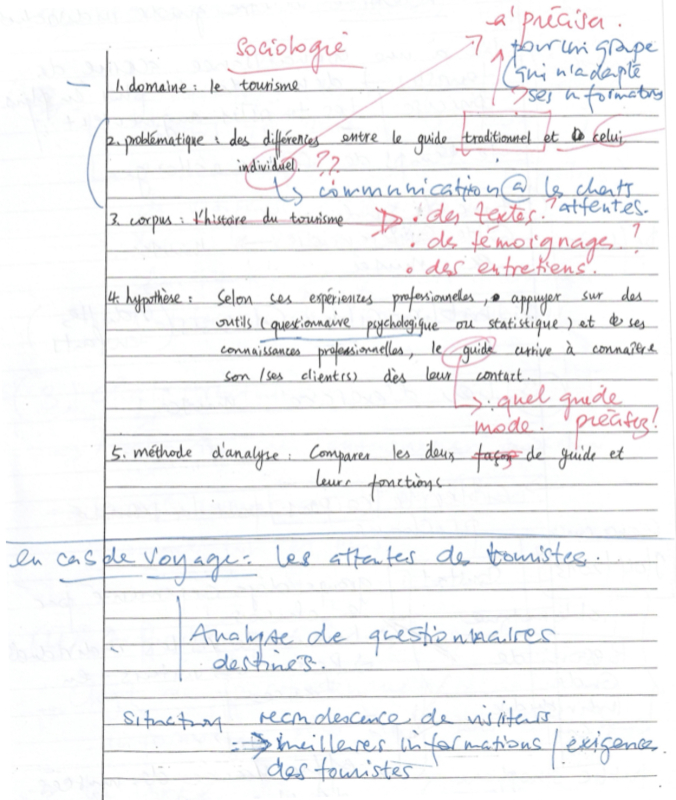

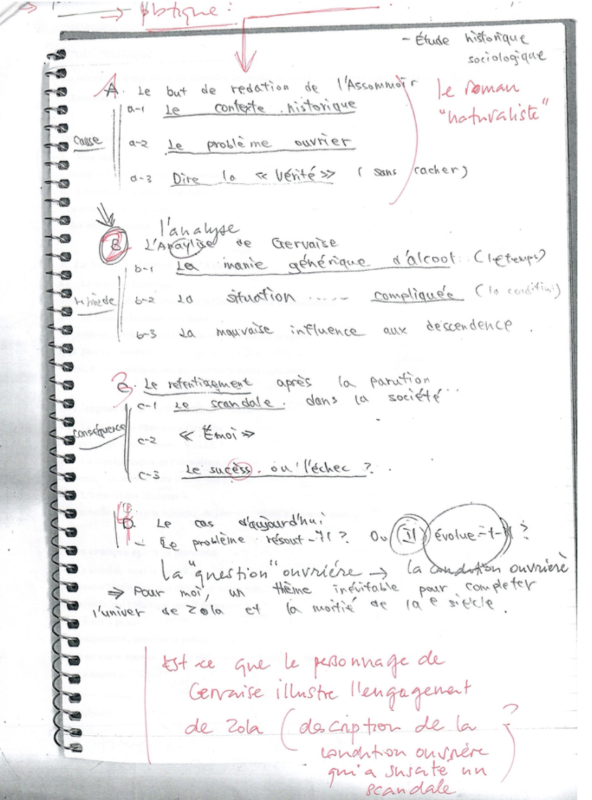

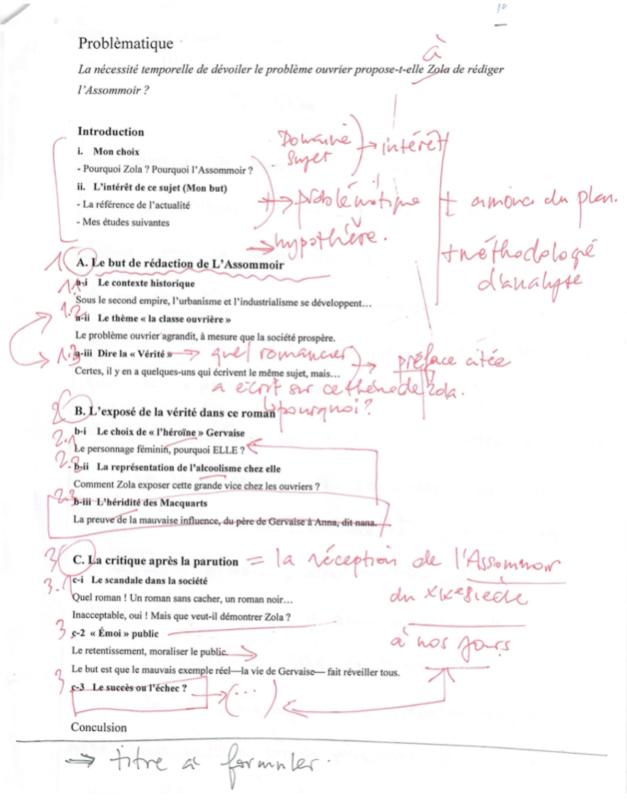

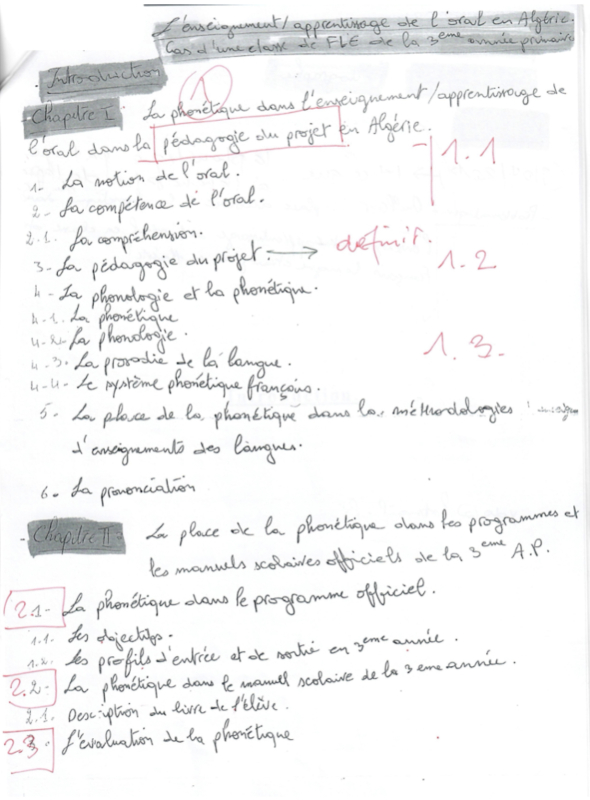

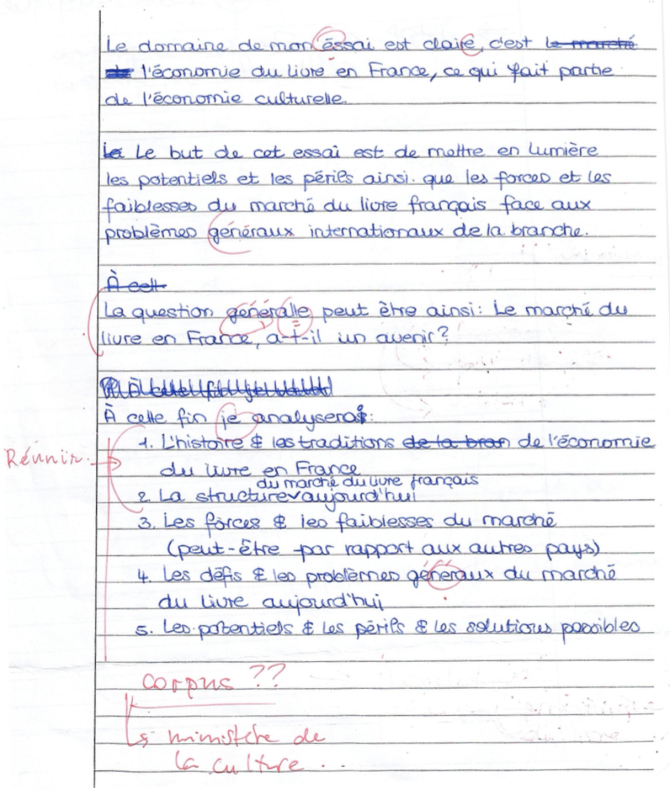

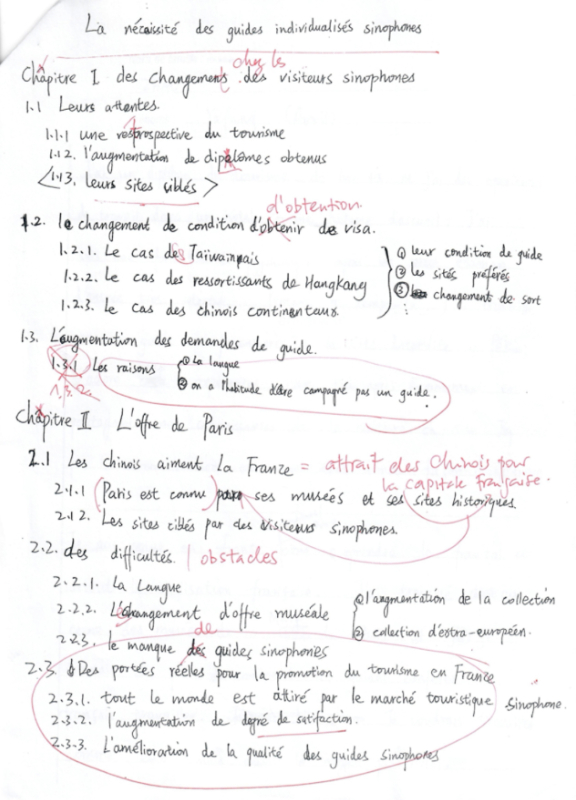

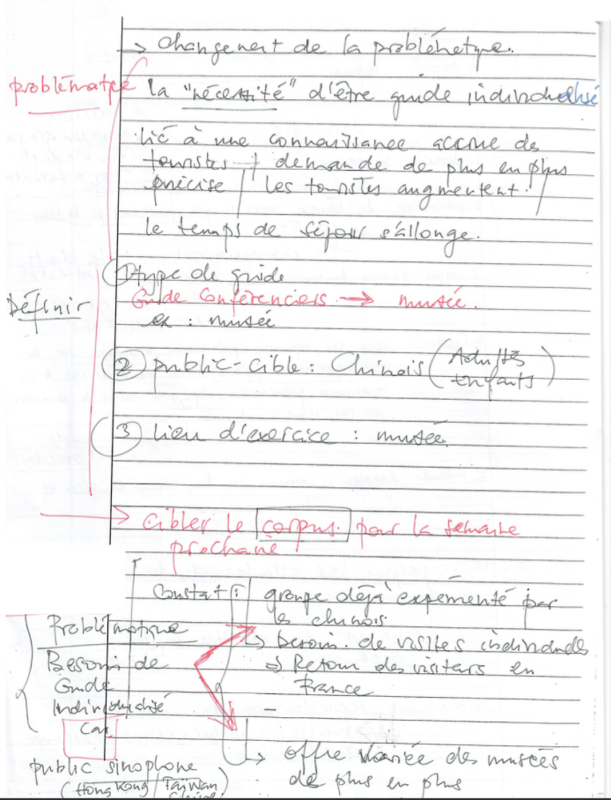

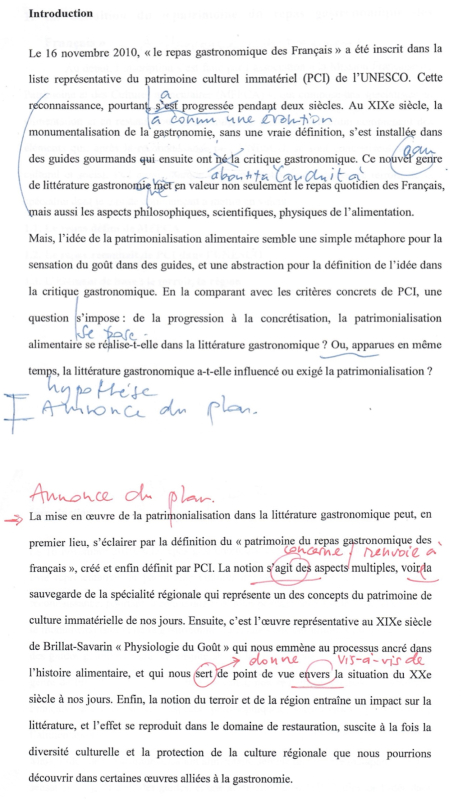

Nous avons fondé notre analyse sur un corpus d’écrits produits par 8 apprenants originaires de Taïwan, du Brésil, d’Algérie, de Russie, de Corée et de Chine2. Leurs projets de mémoire aux thématiques et sujets diversifiés s’inscrivent dans des champs disciplinaires relatifs aux sciences humaines et sociales, à la littérature ou la musique, ainsi qu’aux sciences du langage et de l’éducation. Les sujets envisagés par les apprenants concernent : la question ouvrière dans le roman l’Assommoir de Zola (E1), la patrimonialisation du repas gastronomique français (E2), le pétrole au Brésil et son lien avec des problématiques sociétales (E3), la place de la phonétique dans l’enseignement apprentissage de l’oral en Algérie (E4), une nouvelle approche du concept d’unité musicale (E5), l’avenir du marché du livre en France (E6), la fiction et la diction chez Roland Barthes (E7), la nécessité de guides touristiques individualisés sinophones (E8). Ce corpus est constitué d’écrits biographiques produits par les apprenants qui présentent leur parcours et d’écrits du projet de mémoire accompagné de son plan détaillé, de nos corrections, annotations et conseils d’ordre méthodologique et linguistique. L’ensemble de ces éléments renvoient à différentes étapes dans le processus corédactionnel qui conduisent à la production finale du mémoire. Ils viennent rappeler et réinscrire cet écrit dans un contexte spécifique, du choix du sujet de mémoire jusqu’à la maitrise des normes d’écritures académiques et d’un niveau élevé de langue française. Leur analyse comparée permet de mettre en lumière l’impact du biographique sur l’orientation thématique du mémoire, les obstacles méthodologiques et linguistiques rencontrés par les apprenants dans cette coécriture, les stratégies mises en œuvre pour clarifier les plans détaillés soumis par les apprenants. Ce corpus illustre une approche holistique de la coécriture et des corédacteurs que sont l’enseignant et l’apprenant. Ce dernier en tant que corédacteur de son mémoire ne se réduit pas à sa seule fonction de scripteur mais est marqué par l’ensemble des éléments biographiques, culturels et linguistiques qui imprègnent ses écrits.

3. Réflexivité et place de l’écrit biographique dans la corédaction

Comme préalable à la rédaction supervisée du mémoire, nous avons demandé aux apprenants dans le cadre de cette formation de produire un écrit biographique. Dans celui‑ci, chaque apprenant a pris le temps de rédiger un texte bref pour rappeler les éléments essentiels de son parcours de vie personnelle ou professionnelle, dont la biographie langagière ainsi que l’explication et les réflexions sur le cheminement et les motivations qui l’ont conduit à suivre cette formation spécifique et à envisager ce projet de mémoire. Cette démarche tenant compte du biographique dans le processus d’apprentissage, associé ici au rédactionnel s’inscrit dans une perspective de la didactique des langues (désormais DDL) s’appuyant sur la méthode biographique (Molinié, 2011). Celle‑ci est caractérisée par la prise en compte des histoires de vie des adultes en formation et provient initialement de disciplines connexes à la DDL, telles que les sciences humaines et les sciences de l’éducation. Dans le champ de la DDL, elle conduit très logiquement à la notion de biographie langagière. Cette dernière désigne la prise en compte de la vie de l’apprenant de langue, dans son rapport à l’altérité, dans sa complexité et dans la diversité des groupes sociaux auxquels il appartient, en d’autres termes, son parcours potentiellement plurilingue et pluriculturel (Molinié, 2004). Les individus-apprenants sont ainsi étroitement associés au processus formatif et considérés comme de véritables acteurs de leur formation (Simon et Thamin, 2011). Cette perspective constitue de cette manière la toile de fond du dispositif de formation que nous avons piloté, la rédaction du mémoire étant l’un des rouages d’une meilleure familiarisation avec les normes caractérisant les études de master en France.

Plus précisément, cet écrit biographique enclenche plusieurs processus sous‑jacents. Il instaure tout d’abord à l’écrit un dialogue liminaire avec l’enseignant également superviseur et corédacteur du mémoire à cet égard. Ce premier dialogue vient indiquer des pistes de travail qui assureront la pleine compréhension et cohérence du projet de mémoire et de sa rédaction. Il éveille et montre chez l’apprenant sa capacité à revenir sur les éléments saillants de sa biographie et sa capacité à reconnaitre et formuler ses propres besoins notamment langagiers, essentiels dans la corédaction qui s’ensuivra. Cet écrit met également en œuvre chez l’apprenant une démarche de réflexivité qu’il partage avec l’enseignant et qui se poursuivra dans l’élaboration du plan, dans la rédaction du projet et dans les réécritures successives du mémoire. Cet écrit adressé au formateur constitue en outre une première expérience d’écriture partagée. Elle lui donne à voir les modes d’expression de l’apprenant allophone à l’écrit avec lequel il engagera par la suite un processus de corédaction.

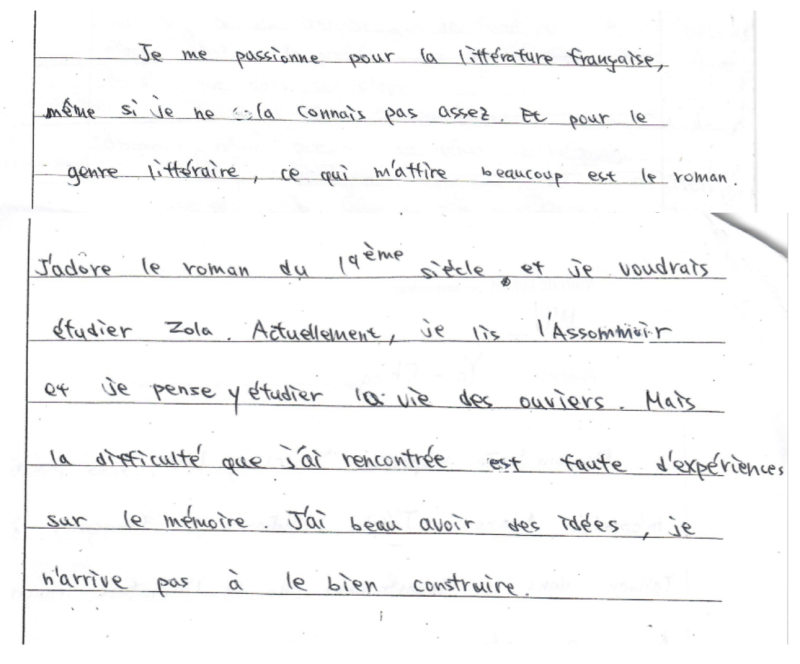

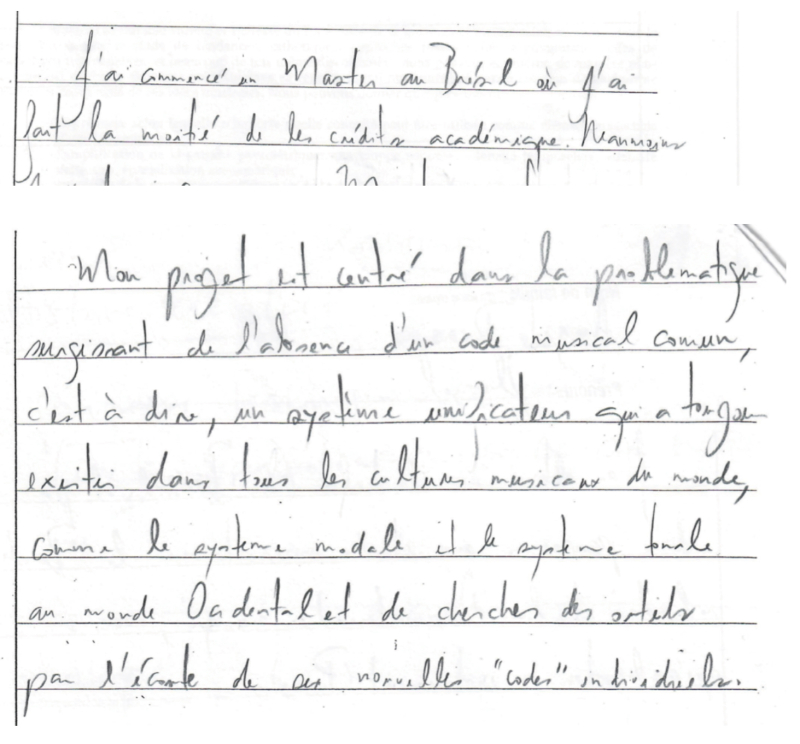

Les détails fournis par les apprenants viennent ancrer dans un contexte bien précis le processus de corédaction et le mémoire qui en découlera. Cela permet également d’éclairer l’enseignant, d’une part, sur le lien entre sujet de mémoire et parcours de vie et, d’autre part, sur les difficultés d’ordre méthodologique ou linguistique qu’il pourra observer par la suite. Cette approche holistique de l’apprenant et corédacteur est illustrée dans les témoignages des apprenants par la diversité des parcours de vie et des projets des apprenants dans ces éléments de notre corpus d’analyse que sont les écrits biographiques. Ils font émerger notamment des doutes, des questionnements, chez les apprenants tant dans leur parcours d’études passées ou professionnel que sur leurs aspirations et leur rapport et représentation de la langue française et des études en France. E1 (fig. 1) évoque ainsi dans son écrit biographique notamment sa passion pour la littérature française et le roman mais également la conscience de ses lacunes. Ces dernières peuvent concerner autant ses connaissances sur la littérature française que ses compétences en matière de rédaction d’un mémoire.

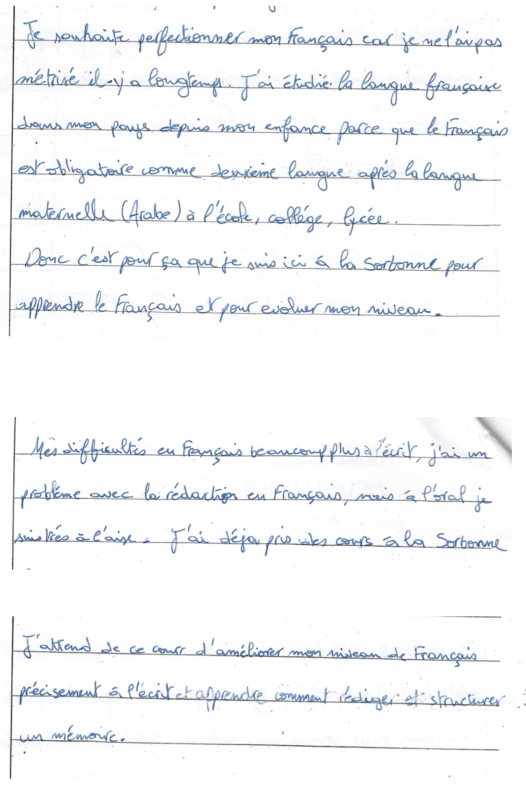

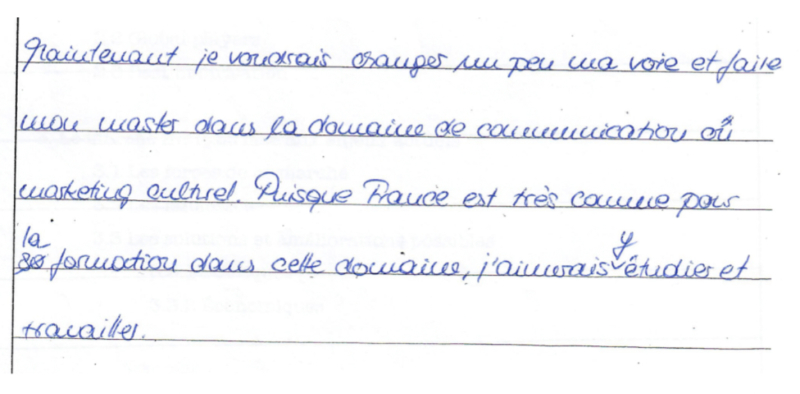

De même, E4 (fig. 2), parmi les éléments de son écrit biographique et réflexif, met en avant ses difficultés vis-à-vis de la rédaction en langue française en complet décalage avec ses compétences à l’oral et ses aspirations vis-à-vis de la structuration et de la rédaction d’un mémoire. Les éléments de sa biographie viennent apporter des précisions sur sa maitrise de la langue française. Les éléments de ces témoignages, en tant que première phase du travail collaboratif, participeront de la dynamique de la coécriture qui s’ensuit avec l’enseignant. Écrire ensemble implique de prendre en compte le parcours du corédacteur vis-à-vis de la langue et de ses connaissances vis-à-vis du domaine dans lequel s’inscrit le texte final coproduit et fruit d’une supervision par l’enseignant et d’un dialogue entre les corédacteurs.

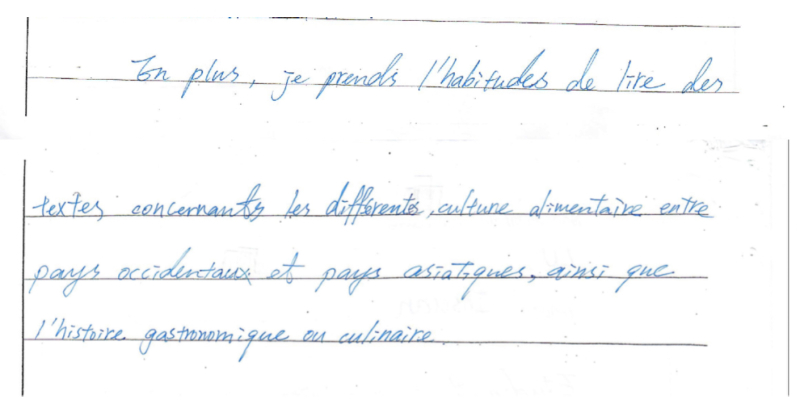

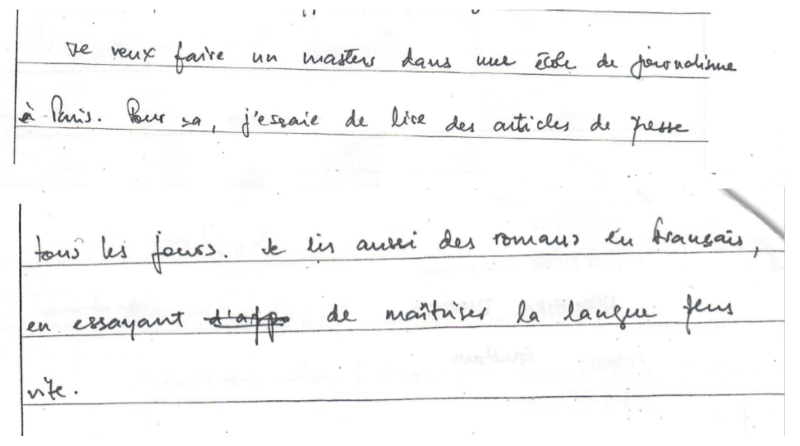

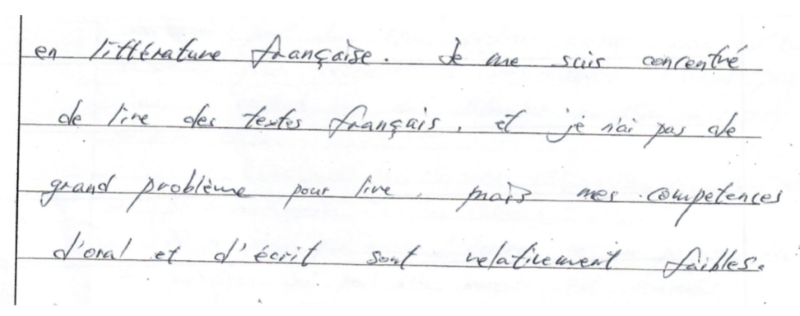

Le parcours de E2 et E3 (fig. 3 et 4) souligne la richesse de leurs parcours personnels, associant théorie et pratiques et concernant respectivement la gastronomie et le journalisme. Ces deux apprenants insistent également sur l’importance qu’ils donnent à la lecture régulière de textes relatifs à leur domaine de prédilection. Cette habitude de lecture représente à la fois un moyen d’enrichir leurs connaissances à ce sujet mais également leurs compétences en langue française, de manière autonome préalablement puis parallèlement à la formation qui leur est proposée.

Pour certains, le projet de mémoire représente un prolongement d’une première expérience d’écriture de mémoire, témoignage d’un niveau de connaissance convenable dans le domaine ciblé. Malgré la clarté du projet, l’écrit biographique peut laisser apparaitre quelques écueils en langue française chez les étudiants. Ils fournissent à l’enseignant des indications préalables, préparant la négociation complexe et le dialogue sur les corrections potentielles qui auront lieu dans la coécriture. Ces écueils peuvent notamment concerner la morphosyntaxe, l’orthographe lexicale, l’orthographe grammaticale ou le genre des substantifs (fig. 5, 6, 7). En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la négociation entre les deux corédacteurs se veut complexe dans ce contexte spécifique de formation. En effet, il s’agit pour l’enseignant d’identifier autant le niveau de connaissance et d’expertise de l’apprenant dans le domaine ciblé, la clarté et la cohérence de son projet que les difficultés de ce dernier en langue française.

4. Postures, collaboration et cultures linguistiques des corédacteurs

Dans le cadre de ce dispositif spécifique, nous avons été amené à adopter la triple posture d’enseignant de français langue étrangère (désormais FLE), de directeur de mémoire et, à certains égards, de coauteur. De même, l’apprenant de langue, dans ce format caractérisé par la supervision du mémoire qui correspond à une coécriture avec l’enseignant, se trouve être également usager de la langue française mais également auteur d’un écrit. Ceci nous a conduit à porter notre attention sur plusieurs dimensions qui s’entrecroisent dans l’analyse des projets et plans pour le mémoire. Puisqu’il s’agit d’apprenants allophones, la première dimension concerne la pleine maitrise de la langue française et de l’écrit académique. La seconde dimension renvoie à des considérations méthodologiques sur deux plans : d’une part, la clarté du projet de mémoire, de la problématique aux hypothèses ; d’autre part, la clarté et la cohérence du plan qui va présider à la rédaction du mémoire. Dans cette perspective et cette diversité des postures croisées, nous avons été amené à la fois à enseigner la langue française, à la mettre en œuvre à l’écrit et à inscrire cette mise en œuvre dans un processus de corédaction.

Par ailleurs, la corédaction du mémoire et sa préparation implique un travail et une réflexion fondés sur le principe de la collaboration entre les deux corédacteurs, l’engagement et le degré d’autonomie de l’apprenant. Le processus d’écriture se compose d’une phase de planification, de mise en texte et de révision (Hidden, 2013). Notre corpus se situe au niveau de la phase de planification qui elle‑même comporte des phases de révisions. La rédaction commune commence ainsi dès la phase de planification caractérisée par les projets et les plans envisagés par les apprenants avec nos corrections et suggestions. Dans cette perspective, nous nous sommes inscrits dans une démarche relevant de l’écriture collaborative visant l’amélioration du processus rédactionnel (Hidden et Portine, 2020) dans une relation partiellement verticale et asymétrique du type « maitre expert-élève » (Vygotski, 1997), dans la mesure où l’apprenant-corédacteur dispose de son expertise personnelle sur le sujet de mémoire. À ceci s’ajoute la notion d’engagement actif censée menée in fine vers l’autonomie, avec l’idée selon laquelle une proposition, un feedback ou « retour sur erreur » provenant d’un enseignant ou d’un tuteur requiert, pour devenir opératoire, non seulement l’attention mais aussi l’engagement de l’apprenant-récepteur.

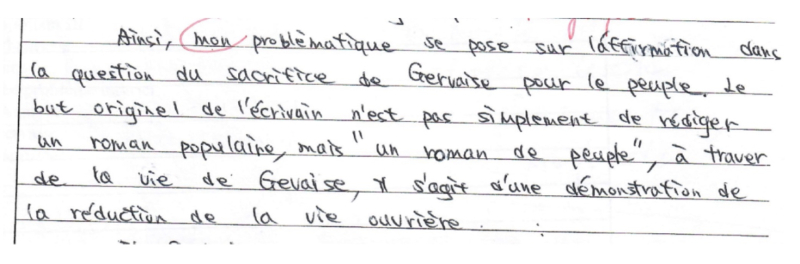

Le processus de corédaction et de supervision de la préparation du mémoire implique la mise en exergue des écueils dans l’écriture. Des difficultés d’ordres différents sont relevées et font l’objet de dialogues et de rectifications dans ce travail de collaboration. Notre corpus illustre ce dialogue constant dans le processus corédactionnel concernant les projets et les plans de mémoire ainsi que les premiers paragraphes du mémoire soumis par les apprenants. Ce dialogue caractérisé par des retours sur erreur et suggestions de notre part — outre les erreurs dans les tournures de phrase et la morphosyntaxe qui peuvent gêner la compréhension du propos — porte essentiellement sur la clarté du sujet et la formulation de la problématique (fig. 8, 9, 10, 11, 12 et 13). Il peut également concerner le plan du mémoire, à savoir sa structuration générale et l’intitulé des parties (fig. 14, 15, 16, 17 et 18). Un dialogue peut également s’engager concernant le corpus envisagé, sa précision ainsi que sur la méthodologie d’analyse potentielle comme l’indiquent nos annotations et suggestions en particulier pour E7 et E8 (fig. 18 et 19). Prémices de la coécriture, les premiers paragraphes de rédaction fournis par les apprenants ouvrent un échange indiqué par nos annotations sur la structuration de l’introduction (fig. 20) ou encore la gestion des paragraphes (fig. 21).

Les écueils que nous avons pu relever dans les écrits préparatoires des apprenants vont des aspects méthodologiques à ceux qui ont trait à la langue et notamment sur les compétences stylistiques attendues à un niveau avancé de compétence en langue (Allouche et Maurer, 2011). Plus largement ces écueils renvoient à une réflexion sur les compétences langagières, culturelles et méthodologiques nécessaires à la production d’écrits correspondant aux critères de réussite à l’université, illustrées en particulier par l’exemple de la problématique (Ristea, 2020). Dans ce contexte de coécriture, ces écueils s’expliquent par la diversité des cultures linguistiques des différents apprenants qui doivent se familiariser avec les normes d’écriture académique attendues en France. À la suite des travaux de Beacco et al. (2005), nous avons apporté une définition exhaustive de la notion de culture linguistique, et de ses enjeux en didactique des langues (Djiecheu, 2011, 2018). La culture linguistique renvoie aux différentes représentations et aux différents usages d’une langue, d’une aire culturelle à l’autre. Elle peut être appréhendée sous deux angles : celui des cultures métalinguistiques et celui des cultures discursives, dont font partie les cultures textuelles. Les cultures métalinguistiques se fondent sur des savoirs métalinguistiques et désignent les manières culturelles de concevoir la description d’une langue. Les cultures discursives renvoient aux usages ou pratiques de la langue maternelle toujours d’un point de vue culturel. Les cultures métalinguistiques et les cultures discursives relèvent des principes de la rhétorique contrastive (Kaplan, 1966). En l’occurrence, dans le contexte très particulier dans lequel nous avons à la fois enseigné le FLE et mené une corédaction, cette dernière s’effectue par conséquent en mettant en face à face deux cultures linguistiques diverses, celles de l’apprenant et celle de l’enseignant. Ces deux corédacteurs aux cultures linguistiques — et plus précisément textuelles — différentes visent pourtant un écrit en commun répondant aux normes académiques françaises. Les difficultés rencontrées par les apprenants corédacteurs concernent l’esprit et la formulation tout particulièrement d’une problématique. À ce genre de difficultés que peuvent par ailleurs rencontrer des étudiants francophones, viennent s’ajouter des disparités liées aux cultures linguistiques en présence. Ces disparités demandent ainsi à être prises en compte car elles constituent l’un des éléments du tissu de la coécriture qui s’élabore dès cette phase préparatoire.

5. Conclusion

Au regard du contexte spécifique de corédation que nous avons présenté, il apparait indéniablement qu’appréhender ce type processus ne peut faire l’économie d’une prise en compte des diverses dimensions sous‑jacentes. Écrire ensemble suppose un contexte d’ancrage, un cheminement qui va du brouillon du projet à la rédaction finale, une source à ce projet que font émerger les éléments biographiques. Ces dernières rappellent à quel point le mémoire peut être imprégné des récits et expériences des corédacteurs du biographique à la culture linguistique.

En d’autres termes, comprendre le processus de corédaction revient à envisager l’ensemble de ses étapes, ce qui illustre la complexité derrière le produit ultime, à savoir le mémoire dans un cadre plus large. C’est en fin de compte une vision holistique dans la méthodologie d’analyse qui est prônée, à l’instar de toute compréhension de phénomènes complexes qu’ils soient d’ordre linguistique, éducatif ou sociétal.