1. Introduction

Le projet d’écriture théâtrale collective autour du fil Twitter1 #MeToo2 dont il est question ici a été mené en collaboration avec des étudiants internationaux et français de Cergy Paris Université3 pendant le second semestre de l’année universitaire 2022‑2023. Ce projet avait pour but l’expérimentation d’une écriture multimodale à plusieurs mains et en plusieurs langues pour le français langue seconde, questionnant les formats d’écriture standard de la langue de l’école et abordant les pratiques d’écritures contemporaines pour des propositions didactiques (Molinié et Moore, 2020, p. 130). Ce projet d’écriture médiée par le numérique était adossé à un atelier conjuguant écriture collective plurilingue et pratiques théâtrales. Nous souhaitons observer comment cette expérimentation de l’écriture à travers différentes formes (textuelle, numérique, dramaturgique) et à plusieurs mains peut être facilitée (ou non) par les outils numériques et quelles dynamiques sont à l’œuvre dans cette collaboration.

L’écriture collaborative relève d’une « volonté commune et débouche, via un travail en commun, sur un produit commun » (Peeters, 2015), il s’agira alors de se demander comment se construit une intention collective dans le geste d’écrire, en interrogeant en particulier les dynamiques de négociation à l’œuvre. Nous chercherons à analyser les rôles et les postures de chaque participant ainsi que leur évolution au cours du projet : comment le rapport de force va‑t‑il s’établir entre les participants dans la prise en main du projet et dans la construction de l’écriture ? Comment le numérique permet‑il de mettre à l’œuvre une écriture collaborative ? Grâce à quels outils ? Quelles en sont les dynamiques ainsi que les échecs potentiels ? Pour l’appropriation langagière d’apprenants de langue seconde, comment passer d’une langue à une autre, d’un format d’écriture à un autre, quelles seront les interactions entre les participants ? Prenant par ailleurs en considération l’aspect politique de la thématique choisie — les violences faites aux femmes — nous nous sommes appuyée sur l’école du Théâtre de l’Opprimé d’Augusto Boal4 afin d’expérimenter le potentiel démocratique et libérateur des pratiques théâtrales (1996, p. 19) en lien avec le projet d’écriture collaborative : comment favoriser une posture de spectateur agissant sur l’action théâtrale et inciter à une forme d’émancipation ? Comment passer de l’écriture numérique du Tweet à une écriture dramaturgique où corps et gestes entrent en relation avec l’écriture ? Enfin, comment la posture d’auteur ou de coauteur va‑t‑elle émerger ?

Nous présentons dans un premier temps le projet théâtral d’écriture collaborative, numérique et plurilingue #MeToo : coécrire la femme en scène, nous exposerons ensuite son ancrage en didactique des langues et les questionnements de recherche posés, enfin nous analyserons les dynamiques collaboratives à l’œuvre dans le projet.

2. Présentation du projet théâtral #MeToo : coécrire la femme en scène, une écriture collaborative et multimodale

2.1. Le cadre d’un atelier théâtre et d’écriture multimodale

Les pratiques de coécriture que nous proposons d’interroger dans ce projet interviennent dans le cadre de l’atelier théâtre plurilingue du diplôme universitaire de FLE (DUFLE) de CPU. Dans les maquettes de cette formation, l’atelier théâtre est présenté comme un laboratoire d’expérimentation sur les langues et les langages contemporains à travers les pratiques théâtrales. L’écriture créative joue également un rôle dans cet atelier dans la mesure où le théâtre n’est pas seulement considéré comme un jeu ou une interprétation mais comme un espace d’expression plurilingue interrogeant l’écriture sous ses formes contemporaines (Caron, 2023). L’écriture multimodale est ainsi conçue comme une écriture plurielle, où les « modes de signification de la langue écrite se joignent aux modèles de sens oral, visuel, audio, gestuel, tactile et spatial » (Molinié et Moore, 2020, p. 130). La prise en compte des environnements et des langages contemporains participe à la définition en inscrivant l’écriture dans l’entrelacement des « contextes sociaux, technologiques, digitaux de la communication et de l’apprentissage en mutation profonde » (ibid.). Divers projets de pratiques théâtrales et d’écritures multimodales ont ainsi été menés dans le cadre de cet atelier depuis son ouverture en 20195, celui que nous présentons ici est le premier réalisé sous la forme de l’écriture collaborative multimodale pour le théâtre en plusieurs langues.

Dix‑huit participant·e·s ont été accueilli·e·s pendant l’année universitaire 2022‑2023 dans l’atelier, dont deux étudiantes françaises dans le cadre des Unités d’enseignements libres de CPU. Les seize participant·e·s internationaux·ales de l’atelier viennent de trois continents (Amérique latine, Afrique et Asie) et ont un niveau de langue situé entre intermédiaire (B1) et indépendant (B2). Inscrits en DUFLE depuis le mois de septembre 2022, leurs objectifs sont divers : une poursuite d’études en France ou dans leur pays d’origine, un projet personnel ou professionnel incluant le français, un développement de leurs compétences langagières dans leur milieu professionnel actuel, etc. Ils·Elles n’avaient jamais pratiqué le théâtre ou l’écriture créative avant l’atelier, hormis une étudiante professionnelle des arts du spectacle et deux étudiants qui ont une activité d’écriture régulière dans leur langue d’origine. Les deux étudiantes françaises qui participent à l’atelier sont inscrites en licence 1 LLCE français/japonais. En outre, dans le cadre d’un stage pour un master en didactique du FLE, une étudiante française a participé à tous les ateliers pendant le second semestre 2022‑2023 et a joué un rôle dans l’écriture collaborative. La création théâtrale élaborée en collaboration pendant tout un semestre a ensuite été présentée sur scène lors de La Folle nuit du théâtre universitaire de CPU le 13 mai 2023 devant un public composé majoritairement d’étudiant·e·s du territoire.

2.2. Une écriture collaborative à partir de #MeToo

Le thème des violences faites aux femmes dans nos sociétés contemporaines a été choisi pour l’année universitaire 2022‑2023 en travaillant à partir de l’hashtag #MeToo et de ses différentes déclinaisons dans les langues des étudiant·e·s. Phénomène mondial qui a développé de très nombreux fils Twitter dans différents pays6, #MeToo permet de faire entendre les paroles de victimes de violence et de harcèlement dans diverses langues. L’objectif de notre projet était de travailler l’écriture collaborative, multimodale et plurilingue à partir des paroles de ces femmes dans leur langue d’origine en récrivant et transposant sur scène les textes des victimes recueillis sur les différents fils dérivés de #MeToo. Dans ce projet, nous souhaitions engager les étudiant·e·s dans des procédés d’écriture à partir d’une forme numérique contemporaine : le tweet, que nous souhaitions transposer au langage théâtral afin d’expérimenter l’incarnation de la parole numérique sur scène et son potentiel démocratique à travers la pratique du Théâtre de l’Opprimé. En didactique des langues‑cultures, le théâtre permet l’intégration du corps et de la gestualité dans l’apprentissage des langues dans la mesure où toute parole peut être abordée comme « un spectacle vivant permettant à chaque locuteur de représenter l’expérience, dans une série d’actes de symbolisation, situés et incorporés » (Lapaire, 2013). En outre, la démarche du Théâtre de l’Opprimé a été retenue pour l’ensemble du dispositif dans la mesure où cette école permet de considérer le théâtre comme essentiellement politique et comme une intention transformatrice de la société par le jeu. L’objectif de notre projet correspondait en partie à cette volonté d’ouvrir un espace de parole et d’action par la pratique théâtrale, permettant une rupture entre acteurs·rices et spectateurs·rices : « tous doivent jouer, tous doivent être les protagonistes des transformations nécessaires de la société » (Boal, 1996, p. 12). Des formes collaboratives dans l’écriture peuvent alors se créer.

La communauté formée pour cette collaboration a été construite progressivement et sous la forme d’un réseau collaboratif ou ensemble interconnecté reliant de manière éphémère les différents participant·e·s. Nous présenterons les dynamiques à l’œuvre au sein de ce réseau.

3. Une coécriture numérique et plurilingue

3.1. Contrat et négociation dans la coécriture

Les étapes suivies dans la création du projet peuvent être considérées comme le contrat sous‑jacent aux démarches d’écriture collaborative et passé avec le groupe : dans toute écriture collaborative s’élabore une forme de contrat « implicite ou explicite, formalisé ou latent » (Peeters, 2015). Outre cet accord qui n’a pas été négocié entre tous les participant·e·s mais vient de l’encadrante, l’écriture obéit à deux autres dimensions de la collaboration : la contemporanéité et l’intentionnalité. La contemporanéité peut être interrogée à l’aune des outils numériques utilisées pour l’écriture (Framapad et WhatsApp) ; quant à l’intentionnalité, de nombreuses négociations ayant abouti à l’évolution du projet et à la construction des rôles ont émergé et font l’objet de nos analyses.

3.2. Étapes de coécriture

Quatre étapes ont ainsi été présentées explicitement et suivies en s’appuyant sur deux ressources numériques qui ont servi d’impulsion à l’écriture : les différents fils Twitter issus de #MeToo dont les participant·e·s devaient présenter des extraits dans leur propre langue accompagnés de leur propre traduction en français, et une vidéo choisie par une apprenante sur le fil #NiUnaMenos. Deux outils d’écriture numérique ont été exploités : le logiciel d’écriture collaborative en ligne Framapad, permettant la création progressive et en temps réel ou en mode asynchrone d’un texte à plusieurs mains, et l’application WhatsApp permettant la création d’un groupe dédié. Dans la présentation du projet, deux dimensions ont d’emblée été annoncées aux participant·e·s : l’aspect collaboratif d’une écriture à plusieurs mains et dans plusieurs langues avec le logiciel Framapad, et la présentation du projet artistique sur scène en fin de semestre dans le cadre d’une soirée théâtre universitaire. La trame générale de la création dans laquelle viendraient s’insérer les propositions a également été précisée : deux scientifiques sont à la recherche de ce qu’est la femme aujourd’hui, ils partent dans différents pays du monde et rencontrent des femmes victimes de violence qui veulent faire entendre leur voix.

Voici l’ensemble des étapes du processus d’écriture, détaillées ci‑dessous : une première étape « Paroles » ou la recherche de paroles de victimes sur Twitter, une deuxième étape « Images » permettant la mise en mots des représentations liées aux femmes, la troisième étape d’improvisation à partir de ces données a été intitulée « Théâtre », enfin, la quatrième étape « Spectacle » correspond au montage scénique de toutes ces propositions. Dans l’ensemble de ces étapes, le Théâtre de l’Opprimé permet d’expérimenter les caractéristiques expressives du corps (Boal, 1996, p. 23) et de tester différentes actions à travers l’écriture et la pratique théâtrale (p. 210). Les participant·e·s étaient donc libres d’apporter des modifications au fur et à mesure de la création.

Étape 1 : « Paroles »

Les participant·e·s de l’atelier ont été invité·e·s à chercher un tweet à partir de la déclinaison #MeToo dans leur pays et langue respectifs. Ce tweet devait être choisi à partir de ce critère : une parole authentique et non rapportée, écrite dans la langue d’origine sur un fil Twitter découlant de #MeToo. Ce premier tweet a été rédigé sur Framapad 1 (F1) pendant les premiers ateliers, un travail de traduction collaboratif a suivi cette première étape. Ainsi, un tweet du fil chilien #NiUnaMenos a été choisi et traduit en français par une étudiante chilienne puis posté sur le document collaboratif :

La violación, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía" Qué lo vea el mundo entero

« Le viol, et ce n’était pas ma faute, ni où j’étais, ni comment j’étais habillé" Que le monde entier le voie »

Ce tweet a été accompagné d’une vidéo montrant des groupes de femmes manifestant pour leurs droits. Nous nous intéresserons à ce tweet qui a joué un rôle essentiel dans la construction d’une scène en particulier, axe central de nos analyses.

Étape 2 : « Images »

Les participant·e·s ont été invité·e·s à écrire sur papiers libres et dans la langue de leur choix des mots ou des phrases en lien avec leur image des femmes dans quatre régions du monde correspondant à leur région d’origine : l’Amérique latine, l’Asie, le Moyen‑Orient et le Maghreb. Ces mots ou phrases ont été laissés à disposition de tous les participant·e·s pendant la phase d’improvisation.

Étape 3 : « Théâtre »

Les participant·e·s ont proposé des improvisations à partir de ces supports (tweets et papiers libres) qui ont été filmées et une première proposition d’intégration dans la trame générale a été élaborée par l’enseignante-encadrante de l’atelier dans un deuxième document collaboratif en ligne Framapad 2 (F2), dont le lien a été envoyé aux participant·e·s afin qu’ils puissent eux‑mêmes modifier le texte à leur guise en mode asynchrone. Les diverses propositions ont ensuite été présentées les semaines suivantes, jouées et validées ou non par le groupe pendant toute la durée du semestre.

Étape 4 : « Spectacle »

Le dispositif de coécriture s’est doublé de débats oraux7 lors de la mise en scène de chaque proposition de performance du texte, donnant lieu à des discussions et à des modifications sur le passage au plateau du texte proposé dans le F2. Le tissage des différentes scènes a ensuite été présenté sur scène en mai 2023.

Les modalités de la coécriture ainsi que le contrat passé avec les étudiant·e·s ont impliqué des positionnements différents pour chaque acteur·rice du projet ainsi que des rapports de force que nous détaillons à présent.

3.3. Des rôles hétérogènes : naviguer entre prise en main et décrochage

Les participant·e·s de l’atelier ont tous été invités à collaborer et à devenir acteurs·rices du projet de coécriture selon la méthode de la poétique de l’opprimé (Boal, 1996, p. 19). Le travail collaboratif a été instauré après une première étape de recherche individuelle. Lors des ateliers, les deux phases de travail individuel (recherche d’un tweet et sa traduction, écriture d’un mot sur papier libre) ont laissé la place à un travail collectif spontané : par exemple, des étudiant·e·s de même langue d’origine aidaient leur camarade à trouver une traduction française pour les tweets. Lors de la phase d’improvisation, des groupes de travail ont ensuite été composés par affinités ou en croisant des idées communes après le choix des mots sur les papiers libres. Les rôles et places des acteurs·rices du projet ont par conséquent été construits en articulant phases de travail individuel et travail collectif. Au cours de ces phases, l’ensemble des participant·e·s prenait part aux discussions et aux pratiques théâtrales.

En revanche, les rôles se sont modifiés lors de la phase asynchrone du projet : une scène en particulier a retenu l’attention d’un groupe et a donné lieu à de nombreux débats en dehors de l’atelier, il s’agit de la scène 5 La Femme américaine créée à partir du fil chilien #NiUnaMenos. Les deux étudiantes chiliennes du groupe ont été très impliquées dans la création de cette scène et ont mené les débats en dehors de l’atelier. L’étudiante stagiaire a joué le rôle de médiatrice dans ces débats, a recueilli des données orales qu’elle a retranscrites sous forme de commentaires à côté du texte modifié sur le F2 (cf. extrait 3). Les discussions se sont en outre poursuivies sur le groupe WhatsApp de l’atelier théâtre ouvert par les participant·e·s au début du semestre et incluant l’étudiante stagiaire qui nous a transmis des extraits des messages écrits par les deux étudiantes chiliennes (cf. extrait 2). Ce type de données qui entourent, explicitent et développent parfois les propositions du texte peut se rapprocher de la correspondance des duos d’écrivains, constituant des sources pour une étude génétique des textes, elles sont en outre « au cœur même de la collaboration » (Peeters, 2015). L’hétérogénéité du groupe et des rôles a commencé à apparaitre à partir de cette phase asynchrone qui a fait émerger l’investissement fort de ces deux étudiantes chiliennes dans l’écriture et la création de cette scène, investissement lié à des aspects identitaires et socio‑culturels.

Le rôle de l’enseignante a en outre évolué pendant l’expérimentation. Dans les ateliers d’écriture créative en langue étrangère, la posture de l’enseignant change : non plus seulement correcteur d’erreurs formelles il devient « lecteur pouvant réagir différemment aux effets d’un texte » (Baptiste, 2015, p. 187). Mais cette posture d’encadrante et lectrice/spectatrice a souvent été modifiée, remaniée, repensée au fil de l’écriture du projet : en effet, de nombreux débats autour de l’écriture des scènes se sont poursuivis en dehors de l’atelier, en particulier sur le groupe WhatsApp auquel nous ne participions pas. Les rôles entre encadrante et participant·e·s ont également évolué au cours de l’expérimentation, notamment lors de l’étape de mise en scène des propositions. Deux groupes se sont alors dessinés : le groupe des joueurs·euses et le groupe des lecteurs·rices/spectateurs·rices. Un petit groupe d’étudiant·e·s, qui avait peu collaboré à l’écriture de la scène 5, s’est beaucoup investi dans le passage de l’écriture à la mise en scène du projet final (proposition de déplacements dans l’espace, de gestuelles, d’exploitation d’accessoires, modification du texte écrit pour le passage à la scène, etc.). Les étudiant·e·s ont ainsi construit leur propre posture de critiques et de dramaturges à partir des propositions de leurs pairs, spectateurs mais aussi animateurs de l’atelier, partageant cette fonction avec l’encadrante, voire, prenant en main les propositions. Cette forme d’appropriation du rôle de l’encadrant·e et du/de la lecteur·rice/spectateurs·rices est liée à la forte dimension sociale et politique du Théâtre de l’Opprimé : « le spectateur ne délègue pas ses pouvoirs pour qu’on pense à sa place, même s’il continue à les déléguer pour qu’on joue à sa place » (Boal, 1996, p. 56). Mais ce retour des pairs a également joué un rôle essentiel dans le processus d’écriture ainsi que dans l’instauration d’une posture d’auteur·rice et de coauteur·rice. C’est l’étape finale de passage à la mise en scène qui a eu le plus fort impact en termes de partage des rôles et de division du groupe : une partie des participant·e·s de l’atelier ne pouvait être présente lors du spectacle final, les rôles des comédiens·nes ont été distribués en fonction des disponibilités. Les dernières semaines de répétition ont alors fait apparaitre trois derniers groupes : les comédiens·nes, les spectateurs·rices/metteurs·euses en scène qui pouvaient également être comédiens·nes ou non, les étudiant·e·s qui ne pouvaient pas participer à la représentation finale et qui se sont progressivement désinvesti·e·s du projet.

Les différentes modalités d’écriture du projet (individuelle/collective, synchrone/asynchrone, écriture textuelle/écriture scénique, numérique ou sur papier) ont permis une souplesse dans l’appropriation des rôles et des diverses postures, dans l’investissement au cours des différentes phases de développement du projet. Le rôle de l’enseignante/encadrante a souvent été déplacé, modifié voire éclipsé, mais est resté circonscrit aux contraintes liées à la temporalité (échéance de la représentation, durée de l’atelier, semestre universitaire), ainsi qu’au cadre de l’écriture dramaturgique (l’intrigue et son dénouement). Si la multimodalité de l’écriture a permis aux participant·e·s de s’investir à différents niveaux tout au long du projet, cette dimension a également été source de tensions et de points d’achoppement, en particulier lorsque les enjeux identitaires et culturels dans la représentation de l’image des femmes étaient conflictuels (cf. extrait 1). En outre, un projet en coécriture requiert plus de temps qu’une écriture individuelle, le texte et la représentation finale ont par conséquent été plus courts que dans les projets des années précédentes qui ne recouraient pas à l’écriture collaborative.

4. Ancrage en didactique des langues

4.1. Approches théâtrales retenues

Nous aimerions à présent situer notre travail dans l’articulation entre démarches théâtrales en didactique des langues, ateliers d’écriture créative et approches didactiques du travail collaboratif (Dias-Chiaruttini et al., 2022). Notre approche du théâtre se réfère au Théâtre‑Monde dans le sillage du concept de Tout‑Monde d’Édouard Glissant, un espace où s’interpénètrent les différentes langues et les cultures dans la relation à la théâtralité (Abdelkader et Bazile, 2013). Le théâtre est donc considéré dans cette approche comme « le trait d’union qui relie le théâtre au monde », les liens, relations, tensions qui se manifestent dans cette confrontation. En outre, l’aspect collaboratif du projet artistique permet à des jeunes venant de cultures différentes de construire une « œuvre esthétique propice au partage et au dialogue » dépassant les différences (ibid.). Nous avons cherché à construire ce dialogue à travers les pratiques liées au Théâtre de l’Opprimé, où le théâtre est conçu comme « premier langage de l’être humain » (Boal, 1996, p. 9), faisant de l’activité théâtrale un outil de transformation et une recherche de solutions aux problèmes sociaux. Les enjeux politiques et sociétaux de la thématique du projet peuvent être articulés à cette démarche théâtrale d’action par et dans le théâtre.

4.2. Le cadre des ateliers d’écriture en didactique des langues

Par ailleurs, l’écriture collaborative interroge les ateliers d’écriture créative pour le FLE. Ces ateliers permettent de prendre le contrepoint de l’enseignement de la langue universitaire, qui privilégie le discours critique et argumentatif, grâce à un travail sur « l’entre‑langue », considérant l’écriture dans la langue étrangère comme une pratique poétique et faisant émerger l’inattendu (Dompmartin-Normand et Le Groignec, 2015). La langue peut être perçue comme « un matériau artistique » qui permet entre autres d’expérimenter le rapport à la norme et aux variations (Petitjean, 2013). En didactique des langues, ce matériau peut être éprouvé dans sa « plasticité », « indépendamment de la compréhension et de la maitrise langagière » (Godard, 2022). L’expérience de la langue est par conséquent perçue comme un « bien commun » d’où se dégage peu à peu l’imaginaire singulier du « je » dans la langue (ibid.). En français langue étrangère, les ateliers d’écriture créative permettent de laisser au sujet « un espace pour s’affirmer dans la langue étrangère, tout en contribuant à la prise de conscience nécessaire à l’apprentissage linguistique lui‑même » (Baptiste, 2015, p. 190). L’écriture est également considérée comme un processus qui

se détourne d’une conception régulière, normée, harmonieuse de l’écriture aboutissant à l’établissement d’un produit idéal et souligne que l’idée ne précède pas nécessairement la mise en mots, laquelle ne se confond pas avec l’expression aboutie d’une pensée pré‑construite. (Le Goff, 2020, p. 315)

4.3. L’expérimentation scénique des pratiques d’écriture

Dans notre projet, l’expérience de la langue dans l’écriture est ensuite interprétée à travers les pratiques théâtrales qui modifient profondément le rapport au texte en lui donnant une incarnation scénique. L’interprétation dans le langage théâtral va venir modifier le texte et le rapport à l’écriture en intégrant les dimensions du jeu, de l’espace et du corps (Rollinat-Levasseur, 2015, p. 221). L’expérience théâtrale permet « une expérimentation corporelle, une sémiotisation qui passe par le corps et les gestes pour comprendre l’altérité » (Lapaire, 2013), ancrant le projet d’apprentissage dans une expérience sensible des et entre les langues, l’intégrant enfin dans une démarche auctoriale collaborative visant à se représenter soi, ses langues, ses identités sur la scène du théâtre, lieu d’expression mais également de pensée politique et de libération d’une parole. Travailler la langue étrangère à travers le corps permet d’expérimenter son « immense potentiel expressif » (Boal, 1996, p. 29) ainsi que ses déformations sociales et les moyens de les combattre (p. 24). Nous considérons enfin les pratiques théâtrales comme le prolongement d’un même processus d’écriture collaborative : l’écriture du texte est projetée et incarnée sur scène et dans les corps, les procédés d’écriture textuelle se retrouvent alors transposés à l’écriture dramaturgique, prenant en compte les dimensions du langage théâtral comme le rapport à l’autre et à l’espace. Le processus se joue également dans un mouvement de va‑et‑vient : passer par le corps permet aussi d’enrichir l’écriture.

5. Méthode de recherche

Dans la mesure où nous faisons entrer l’écriture collaborative dans la recherche‑action que nous proposons à travers ce projet, les méthodologies de recherche sont amenées à être repensées :

La collaboration est une démarche singulière, atypique, aberrante, hors norme […] une démarche qui implique une théorie singulière, spécifique, une théorie qui est de nature à révolutionner, ou du moins à relancer les théories littéraires fondées tacitement sur l’observation, l’analyse de l’écriture individuelle. (Peeters, 2015)

La créativité, centrale dans notre démarche, opère également des changements dans les méthodes de recherche : liée à une forme d’expérience herméneutique, elle relève de la « non‑contrôlabilité » dans la construction du langage. Dans la recherche, l’approche créative laisse place à l’inattendu, à l’erreur et aux errements dans l’écriture : « Le cheminement, l’errance dans les processus artistiques nous transporte à partir des interactions dans un trajet formatif où il est possible de s’initier dans un processus créatif qui nourrit aujourd’hui la recherche et la pédagogie » (Torregrosa et Falcón, 2022, p. 41), où l’approche expérientielle est proposée (p. 44). Le processus de recherche se trouve rénové, renouvelé, et est considéré comme un « tâtonnement, comme expérimentation, où la connaissance surgit de l’expérience et n’est pas imposée comme un objet figé » (p. 47). Au cœur de l’écriture collaborative se trouve les enjeux du chercher ensemble et sa part d’invention :

L’invention est la trace d’une évolution du déjà‑là. Il y a aussi une part de création, l’idée étant qu’ensemble, les sujets produisent des connaissances nouvelles, empruntant des cheminements encore non franchis, inconnus ou ignorés, explorent de nouveaux questionnements et inventent ainsi de nouveaux espaces de travail. (Dias et al., 2022).

Les divers outils numériques exploités représentent un support essentiel afin de comprendre les procédés d’écriture dans le cadre de la collecte de données de recherche (Caron et Woerly, 2024) : lors d’ateliers d’écriture créative en FLE, des expérimentations ont été menées afin de comprendre l’usage de ces outils pour l’écriture et pour la recherche. Le numérique permet d’accéder aux différentes opérations effectuées pour comprendre l’usage des différents outils. La recherche s’intègre alors aux analyses génétiques réalisées à partir de corpus de textes d’apprenants. Nous avons considéré comme matériau de recherche l’ensemble des productions multimodales des participants (textes sur papiers, textes numériques, images, sons, vidéos, pratiques théâtrales). Aux données issues des premiers supports numériques prévus dans le cadre de notre projet (Tweeter et Framapad) ont été ajoutées les données venant du groupe WhatsApp ouvert pendant le semestre. Les conversations informelles ainsi que les débats dans et en dehors de l’atelier ont participé à notre réflexion. Nous nous plaçons en outre dans une forme d’approche génétique constructiviste et multimodale où les différentes étapes de corédaction sont analysées grâce aux traces laissées sur le logiciel Framapad, qui fait apparaitre :

-

l’insertion des spécificités liées au langage théâtral par rapport au tweet : lexique du théâtre, passage du narratif au dialogique, insertion de noms de personnages, de didascalies, etc. ;

-

les différentes voix des participant·e·s de l’atelier : celle de la stagiaire/médiatrice (« demander aux étudiants de créer une réplique »), celle des étudiant·e·s impliqué·e·s dans l’écriture de la scène avec des couleurs différentes qui apparaissent à chaque modification du texte (rose par exemple pour l’étudiante V.) ;

-

le résultat des échanges sur le groupe WhatsApp, observé dans la construction du texte sur Framapad. Les propositions évoquées par l’étudiante V. d’origine chilienne et sa camarade passent du groupe WhatsApp au texte puis à la mise en scène par différents procédés que nous détaillons à présent.

6. Écriture collaborative en réseau

6.1. Le rôle des représentations identitaires dans l’écriture

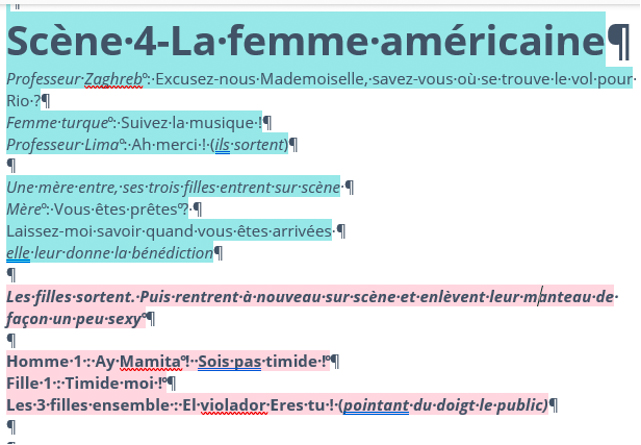

La scène 5 La Femme américaine a retenu notre attention pour l’analyse des procédés d’écriture collaborative construits pendant l’ensemble du projet puisque les discussions ont été intenses durant cette phase et l’implication de quelques étudiant·e·s du groupe très forte, cette implication tient entre autres à l’origine sud‑américaine de plusieurs participant·e·s du groupe (Chili, Mexique, Pérou, Colombie) et à la dimension identitaire de la scène. Le nuage de mots recueilli au cours de la phase « Images » comporte les représentations de la femme américaine de tous les participant·e·s : « confiante, conviviale, chaleureuse, matriarche, multitâche, danser, répression, protectrice » ; deux mots en anglais et en espagnol apparaissent : « beautiful, libertad ». À partir de ce nuage de mots, les participant·e·s ont improvisé dans le cadre de l’atelier théâtre : une scène de mariage forcé avec deux hommes qui négocient le « prix » d’une jeune femme a ainsi été présentée puis écrite sur le F2. Les débats à l’oral ont été très vifs à la suite de la présentation de cette scène, notamment de la part des étudiantes chiliennes qui ne se reconnaissaient pas dans cette proposition. La pratique du théâtre‑forum proposée par le Théâtre de l’Opprimé où les spectateurs·rices interviennent dans l’action dramatique aurait pu être exploitée afin de permettre aux étudiantes chiliennes de modifier directement l’action dramatique sans passer par l’écrit afin de vérifier les idées à l’épreuve de la pratique théâtrale (Boal, 1996, p. 41). Sur le F2, la première proposition a été rayée par l’étudiante V. et remplacée par une autre8 comme on peut le lire dans cet extrait :

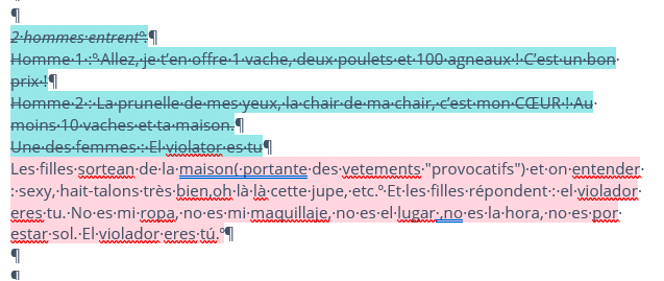

Extrait 1 : F2 – Proposition 1

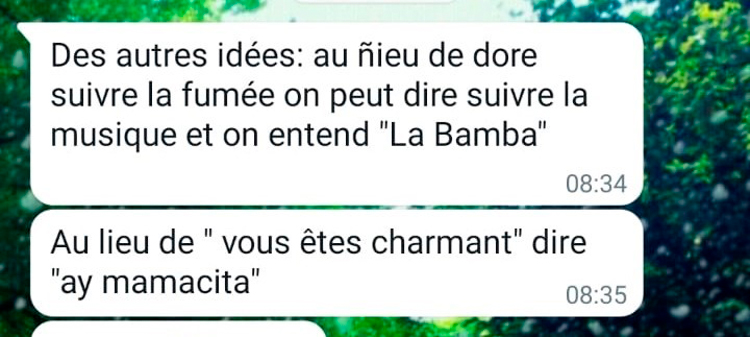

« Les filles sortent de la maison portant des vêtements “provocatifs” et on entend : sexy, hauts talons très bien, oh là là cette jupe, etc. Les filles répondent : “El violador eres tu.” » Cette phrase en espagnol tirée de #NiUnaMenos a été la seule admise dans la deuxième proposition et est devenue ensuite le fil conducteur de la scène. La proposition est ensuite développée par une phrase en espagnol traduite avec l’aide des apprenant·e·s hispanophones du groupe : « ce ne sont pas mes vêtements, ce n’est pas mon maquillage, ce n’est pas le lieu, ce n’est pas l’heure, ce n’est pas parce que je suis seule, le violeur c’est toi », cette phrase est une reprise hypertextuelle9 du tweet choisi sur le F1 au début de l’expérimentation. Dans les débats oraux qui ont suivi cette proposition, les étudiantes des différents pays d’Amérique centrale et latine expliquent qu’elles subissent régulièrement ce type de harcèlement de rue. Ensuite, différentes idées ont émergé hors de l’atelier et de manière informelle pour l’écriture de cette scène, sur le groupe WhatsApp en particulier. Dans l’extrait suivant, une proposition de l’encadrante est modifiée pour relier la scène 4 à la scène 5 faisant référence à la déforestation de l’Amazonie (« la fumée ») : cette proposition a été supprimée et remplacée par une référence au carnaval de Rio « la musique, la Bamba » permettant une représentation de l’Amérique latine beaucoup plus positive que la première proposition.

Extrait 2 : WhatsApp

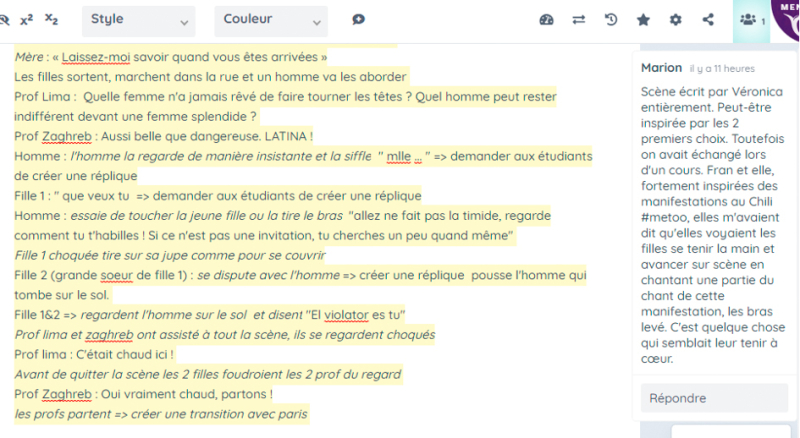

En outre, l’expression « Ay mamacita » remplace une proposition faite en atelier dans l’écriture du dialogue entre les femmes et le harceleur : « Vous êtes charmante », la connotation sexuelle de l’expression espagnole renforce la violence subie par les femmes. Le seul extrait issu du F1 qui a été conservé pendant tout le travail de corédaction est l’expression « El violador eres tu » : elle apparait à la fin de chaque étape de création de la scène. Cette expression est directement liée à la vidéo qui a été choisie lors de la première étape de travail sur le F1 où des manifestantes de nombreux pays dansent devant la caméra en scandant dans de nombreuses langues « Le violeur c’est toi ». Le choix de cette vidéo par les deux participantes chiliennes a constitué une étape cruciale dans la rédaction de cette scène qui a constitué l’intention principale. Elle symbolise une dénonciation d’un système de violence systémique envers les femmes et a joué un rôle essentiel dans l’image de la femme américaine que les étudiantes souhaitaient représenter devant le public, comme nous pouvons le constater dans l’extrait commenté par l’étudiante stagiaire et reproduit ci‑dessous :

Extrait 3 : F2 commenté

Cet extrait 3 fait émerger les procédés d’écriture dramatique expérimentés à partir du premier tweet ainsi que de la première proposition (extrait 1) : écrit sous forme de dialogue, le texte fait apparaitre des noms de personnages ainsi que de nombreuses didascalies précisant les jeux de scène ; en outre, la proposition est intégrée à la trame proposée par l’encadrante dans le « contrat » présenté au début du projet. Les commentaires de l’étudiante stagiaire montrent l’appropriation de la dernière phase d’écriture par les deux étudiantes chiliennes et en particulier V., écriture prolongée par une intention dramaturgique indiquée dans le commentaire : « elles voyaient les filles se tenir la main et avancer sur scène en chantant ».

6.2. Une écriture en réseau via les outils numériques

Nous pouvons ici constater que la dimension identitaire ainsi que la volonté de représenter une scène de violence quotidienne ont dirigé l’écriture collaborative qui a été prise en charge en particulier par deux étudiantes du groupe. Cet investissement fort s’est propagé à travers l’ensemble des outils numériques laissés à disposition, ce qui a évacué la parole des membres du groupe qui n’étaient pas assez réactifs. Le rôle laissé aux langues a également été modifié par rapport au projet initial d’une création plurilingue : l’espagnol a ainsi été prépondérant par rapport aux autres langues, ce qui est dû non seulement au nombre d’apprenant·e·s locuteurs·rices de l’espagnol dans le groupe mais également à la prise en main des apprenantes chiliennes dans les négociations. Ainsi, la perspective du Théâtre de l’Opprimé qui permet aux spectateurs·rices de « discuter certaines questions ou de tenter certaines actions » (Boal, 1996, p. 24) s’est propagée aux différents réseaux d’écriture du Web. Les processus d’écriture présentés nous semblent enfin relever d’une forme de collaboration en réseau10 où les imaginaires, les formes, les pratiques s’entrecroisent à partir d’un noyau central et exploitent différents circuits d’écriture numérique. La collaboration, accaparée par une partie du groupe pour cette scène, a néanmoins fonctionné à partir du rôle actif du/de la lecteur·rice/spectateur·rice et a permis le processus d’écriture qui, par la suite, a été mis à l’épreuve de la scène, ce que nous souhaitons traiter dans la partie suivante.

6.3. La mise à l’épreuve de l’écriture sur scène

Si l’aspect identitaire a fortement contribué à l’écriture du texte pour la scène 5 La Femme américaine, le passage du texte au plateau a également participé à sa transformation11. À partir de la proposition du F2, des essais de mises en jeu et en espace ont été proposés en atelier et décryptés par les participant·e·s, en particulier par trois étudiantes très impliquées dans cette phase d’écriture dramaturgique : les deux étudiantes chiliennes ainsi que l’étudiante marocaine, qui avait participé à la première proposition représentant la vente d’une femme. Le passage à l’écriture du plateau a permis à cette étudiante de retrouver une place dans le processus de collaboration. À la suite de plusieurs essais de jeu, l’écriture de la scène a été prise en charge par V. sur le F2 :

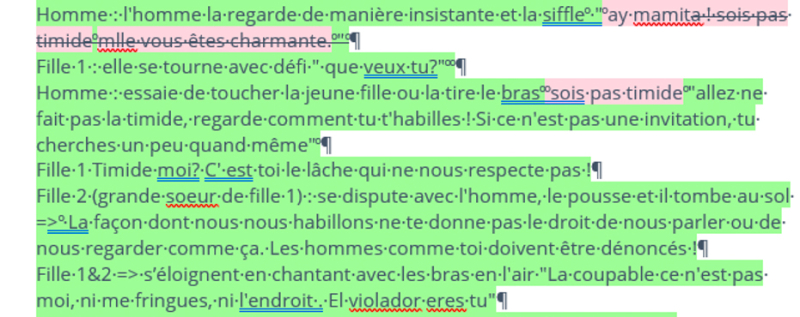

Extrait 4 : F2 – Proposition 3

Par rapport à l’extrait 3, les modifications peuvent être observées sur trois plans : le plan textuel (insertion de « Ay mamita », modification d’une réplique « sois pas timide », ajout de trois répliques) hypertextuel (transformation du tweet #NiUnaMenos avec une nouvelle traduction intégrant le français familier « mes fringues » et dramaturgique (modification de la didascalie « tire sur sa jupe comme pour se couvrir » en : « elle se tourne avec défi », insertion d’une nouvelle didascalie : « s’éloignent en chantant les bras en l’air »). Les premiers essais de mise en jeu à partir de ce texte ont montré que sa longueur ainsi que l’aspect rhétorique des répliques ajoutées alourdissaient le propos et rendaient l’intention trop évidente. Le tissage avec la scène précédente a contraint d’ajouter une troisième femme à la proposition d’origine qui n’en comportait que deux, mais les possibilités de jeux n’en ont été que décuplées grâce à ce trio. Les différents essais de jeux proposés par les comédiennes pour le rôle des trois sœurs impliquaient une image de la femme victime en particulier dans la réplique « Timide moi ? », ne laissant pas de place à une autre interprétation possible de la scène, alors que le renversement de situation était déjà suggéré par le changement de didascalie « elle se tourne avec défi », permettant ainsi « d’essayer l’action révolutionnaire » comme suggéré par Boal (1996, p. 210). Après plusieurs essais, une participante chinoise a finalement renversé la situation directement dans son jeu : la réplique « Timide, moi ? » a été accompagnée de déplacements et de gestes suggérant une forme de harcèlement à l’encontre du personnage masculin au lieu d’une attitude de peur et de fuite, suggérée par les premières interprétations. L’adresse finale au public apporte une dimension collective et transculturelle au phénomène du harcèlement de rue. Le retournement de situation de la femme victime qui devient à son tour l’oppresseur(e) a été validé par le groupe. La scène 5 a donc été jouée à partir de ce texte :

Extrait 5 : F2, scène finale

Le passage à la scène a par conséquent de nouveau modifié l’écriture du texte en prenant en compte le langage propre à la dramaturgie, apportant des significations nouvelles grâce aux gestes et aux expressions corporelles. Il a en outre permis à d’autres étudiants, en retrait par rapport aux procédés d’écriture textuelle, de collaborer à nouveau au projet au niveau dramaturgique. Il aurait été intéressant d’intégrer à la performance finale les débats des participants sur les propositions scéniques en faisant directement apparaitre les différents rôles endossés pendant le processus de création et en les faisant agir selon les modalités du théâtre dans le théâtre. Une forme de mise à distance du texte aurait ainsi permis de faire apparaitre les différentes postures de coauteurs·rices de cette scène, et, d’un autre côté, aurait fait émerger tout le processus d’écriture collaborative et ses péripéties, ce qui aurait pu constituer une entrée dramatique intéressante.

7. Conclusion

Nos questionnements de départ pour ce projet théâtral autour de #MeToo et des violences faites aux femmes cherchaient à observer les dynamiques collaboratives à l’œuvre dans un format d’écriture médiée par le numérique et mise à l’épreuve du plateau. Nous avons en particulier interrogé l’émergence d’une écriture en réseau où les procédés se jouent sur le plan textuel, hypertextuel (compris comme les différents liens au texte initial et les systèmes de renvois numériques) et dramaturgique, et dont se dégagent trois dynamiques en termes d’intentions, de communautés d’écriture et de relations. Ces dynamiques ont été interrogées à l’aune des pratiques du Théâtre de l’Opprimé, induisant une collaboration entre acteurs·rices et spectateurs·rices, auteurs·rices et lecteurs·rices. Les dynamiques intentionnelles à l’œuvre indiquent que les va‑et‑vient entre actions et interventions ont engendré le processus d’écriture et la construction du projet collectif, qui a lui‑même suivi des transformations liées en particulier au passage à la scène et au retournement de situation entre oppresseur et opprimée. L’émancipation se joue alors par et dans l’écriture, mais également grâce à la navigation entre les langues et l’exploitation des outils numériques.

En termes de collaboration dans l’écriture, les outils numériques exploités (Framapad et WhatsApp) permettent de conserver les traces de la production des textes, les différents procédés des collaborateurs ainsi que les commentaires affiliés. Ces outils créent des communautés d’écriture qui progressent selon des mouvements circulaires d’expansion, prenant en compte la communauté écrivante et l’élargissant aux communautés d’écriture du Web, ou au contraire de resserrement, où certains membres de la communauté sont exclus ou s’excluent eux‑mêmes. Ils ont en outre incité à expérimenter l’écriture dans différentes modalités et sur différents supports.

Enfin, en termes de relations et d’interactions, nous constatons que la posture de coauteur·rice a été négociée sur trois niveaux : le texte, la mise en scène, les débats oraux. Le croisement de ces niveaux apparait essentiel pour que chacun puisse trouver une place dans le processus d’écriture et dans les rôles engagés, la négociation poursuivie sur ces trois niveaux pourrait être davantage exploitée au niveau de la recherche en recueillant et analysant l’ensemble des données correspondantes, donnant ainsi des pistes pour l’usage didactique de l’écriture collaborative multimodale en langue seconde.