La littérature médiévale trouve sa spécificité dans une série de phénomènes que nous pensons aujourd’hui en termes de manque : difficilement saisissable en raison de l’oralité qui la caractérise habituellement en ses premières réalisations, c’est une littérature qui n’a originellement pas de support concret, stable, durable1. Le texte manuscrit ne coïncide pas avec le moment de la naissance de l’œuvre, il est plus tardif, éloigné du moment de la composition et de la performance : les branches du Roman de Renart sont par exemple copiées plus de 50 ans après leur récitation ; les manuscrits du Perceval de Chrétien de Troyes (composé autour de 1282-1283) sont tous postérieurs au xiiie siècle. La main n’est bien entendu pas celle de leur auteur mais celle d’un copiste (un écrivain, au sens littéral) et il faut attendre le xive siècle pour lire les premiers manuscrits autographes, que l’adjectif soit pris dans son sens large – un manuscrit dont la confection est encadrée par l’auteur, qui exerce donc son autorité –, ou au sens littéral, le manuscrit étant alors de la main même de l’auteur. Dans le Moyen Âge du xiie siècle, le support n’est pas la surface sans vie et bidimensionnelle du parchemin, il est de chair et d’os : l’œuvre est transmise de bouche à oreille. Le conteur est visuellement là au moment de sa performance orale (il fait acte de présence), et change en principe à chaque nouvelle audition : l’actualisation (hic et nunc) est celle d’un je qui varie selon les circonstances mais qui surtout disparaît une fois la performance terminée, laissant une place vacante et silencieuse. Car il n’y a pas d’archives de la voix (elles sont très récentes), pas d’enregistrement, de captation qui permettrait de figer une présence du je poétique, mais aussi de la singulariser selon les traits de son visage, l’intonation ou le rythme de sa voix. Le conteur ou plutôt les conteurs successifs nous échappent aujourd’hui. Ils n’ont pas de nom, pas de corps2.

Le constat est le même pour les scribes dont les mains se succèdent parfois à la copie d’un manuscrit avec pour seuls indices la couleur de l’encre, l’épaisseur de la plume : les copistes signent très rarement le texte, et leur figuration – comme celle des conteurs ou jongleurs – dans les enluminures, les tapisseries ou sur des fresques est souvent très codifiée, sans signes expressifs de leur persona, en l’absence de portrait ressemblant avant le xive siècle3. Disparaissant, le conteur comme le scribe emportent avec eux l’auteur auquel ils se sont tour à tour substitués : disséminé en ces multiples actualisations, celui-ci ne fait pas encore autorité à cette période et s’efface. Le manque est là aussi : beaucoup de textes de notre littérature médiévale sont sans auteurs et leur œuvre est donnée en partage, modifiée au gré des circonstances. En l’état de notre documentation, nombre de textes littéraires sont restés anonymes : dans Qu’est-ce qu’un auteur ?, Foucault distingue en effet nettement textes littéraires et textes scientifiques quant aux modalités d’assignation d’un discours à un nom propre4. Surtout, Foucault énonce – ce qui est particulièrement opérant pour la littérature médiévale – que le nom d’auteur

assure une fonction classificatoire ; un tel nom permet de regrouper un certain nombre de textes, de les délimiter, d’en exclure quelques-uns, de les opposer à d’autres. En outre, il effectue une mise en rapport des textes entre eux ; […] que plusieurs textes aient été placés sous un même nom indique qu’on établissait entre eux un rapport d’homogénéité ou de filiation, ou d’authentification des uns par les autres, ou d’explication réciproque, ou d’utilisation concomitante5.

Le nom ou le sobriquet attachés à un texte ou à une œuvre conséquente et constituée – Chrétien de Troyes, Marie de France ou Rutebeuf – ne donne pas pour autant à l’auteur d’existence physique ou biographique. Paul Zumthor a ainsi pu écrire dans Langue, texte, énigme que « l’ensemble littéraire médiéval apparaît à nos yeux comme une poésie presque totalement “objectivée” : je veux dire dont le sujet nous échappe6 ». Il ajoute :

Ce qui rend le poète présent, c’est l’élan initial, une pulsion transformatrice affectant le texte entier. Toute origine s’efface : la voix s’étouffe dans le texte qu’elle compose, avec lequel elle compose, neutre, destructeur des identités initiales7.

Les manques qui compliquent notre appréhension de la littérature médiévale et qui lui donnent ce caractère insaisissable ou désincarné sont aussi très certainement à l’origine de la conscience de l’écriture comme chambre d’enregistrement, comme mémoire de ce qui risque d’être oublié. La fragilité de la voix et de la performance est double : d’abord elle fait craindre la disparition de l’œuvre originelle – quand les voix se seront tues – ; elle menace aussi de la disperser voire de la corrompre – à moins qu’il ne s’agisse d’une « appropriation joyeuse8 » : ses multiples actualisations devant des publics et en des circonstances différentes la font bouger selon des régimes de variance et de mouvance que Paul Zumthor9 ou Bernard Cerquiglini ont tous deux analysés : « l’écriture médiévale […] est variance10 ». Le manuscrit entend ainsi, après la circulation orale des œuvres, conserver les textes profanes comme il a précédemment copié les textes latins sacrés ou historiques. Le manuscrit fixe et fige les œuvres mais l’écriture est encore une façon de les oraliser. D’abord parce que toute lecture est encore lecture à voix haute jusqu’au xive siècle11, mais aussi parce que les récits eux-mêmes ont conservé le souvenir de cette voix originelle dans les apostrophes constantes aux auditeurs/lecteurs qui rythment et dramatisent parfois les récits, mais aussi dans la forme même des textes : que l’on pense à leur structure versifiée et rimée, aux phénomènes de répétition, d’amplification, de reprises de motifs qui sont autant d’indices d’une connivence avec le conteur, vivifiée au moment de la performance puis de la mise en écrit.

Mais la période médiévale est longue et permet aussi, grâce à cette étendue même, de saisir un processus, la dynamique d’une histoire littéraire qui voit l’émergence de la figure de l’auteur conjointement à celle du livre, pensé bien souvent à l’origine en termes de compilation et d’anthologie : le manuscrit accueille ainsi fréquemment plusieurs œuvres parfois très hétérogènes. C’est aussi une période qui voit l’émergence de la figure de l’auteur dans les textes mêmes12, dans des œuvres qui tendent progressivement à figurer l’individuel, le monde et le moi – s’émancipant de ce que Paul Zumthor a pu définir, parlant entre autres du grand chant courtois comme d’un je universel13 – pour aller vers quelque chose qui relèverait davantage de la mimesis. Le langage poétique médiéval dans cette durée qui l’a constitué et l’a vu évoluer met en effet profondément en question les modalités de présence de l’auteur dans son texte, mais aussi la relation que l’auteur ou le conteur entretient avec son texte, avec son œuvre : quelle est la référentialité du je qui y apparaît, qui scande les étapes du récit, comme dans le Tristan de Béroul ou le Roman de Renart ? Qui est ce je qui chante dans la poésie lyrique en reprenant à chaque vers des topoï maintes fois employés, pour dire l’éveil printanier ou sa douleur d’aimer une femme lointaine ? Ce je n’est-il pas alors, avant tout, un être littérarisé qui n’a d’existence que dans le chant lyrique qui le configure et qui lui donne ses contours d’apparence si singuliers mais en réalité pleinement fictionnels et poétiques ?

Inventer un auteur

Il y a, dans la poésie occitane, entre le xiie et le xiiie siècles, un point de bascule engageant des mutations profondes sur le plan de l’énonciation, de la réception mais aussi de la matérialité de ses supports. Les chansonniers rassemblent et copient à cette époque les pièces de la poésie lyrique occitane qui ont circulé oralement au siècle précédent : ils attribuent à chaque texte un auteur, et à chaque auteur une vie et un portrait. Le sommaire des chansonniers assigne en outre un ordre aux poèmes et aux poètes et un titre (fig. 1)14 : la petite rubrique rouge définit exactement l’enjeu de ces pages : « Aqui son escrig li noms dels trobadors qui son en aquest livre que ant trobadas las cansos l’un après l’autre » (« Ici sont écrits les noms des troubadours qui sont rassemblés dans ce livre et on y trouve les chansons nommées les unes après les autres » – notre traduction).

Ce geste de collecte est d’abord mémoriel : il retient la voix et donne au poète une image, un portrait, pour la postérité ; opération de recueil, le manuscrit accueille les poèmes pour les protéger de l’oubli et leur donner une paternité, selon l’une des orientations du verbe « recueillir ». Mais, ce faisant, les chansonniers reconfigurent aussi en profondeur la poétique originelle des textes et, dans ce geste et dans sa matérialité, se fait jour la mutation de la voix première désormais dotée d’un ethos presque biographique. La collecte des poèmes dans les chansonniers entend constituer et définir profondément le lien de l’auteur à son texte propre et à son image : le texte originellement « objectivé » trouve son auteur, le fabrique, l’individualise. Cette mutation poétique essentielle semble d’abord la conséquence d’un dispositif plastique singulier pour la période médiévale, un dispositif d’« auteurisation »15 orchestré par la rencontre du texte – et de plusieurs niveaux de texte – et de l’image.

Les deux recueils les plus anciens que nous ayons conservés, les manuscrits jumeaux I et K, sans doute fabriqués à Venise pendant le premier quart du xiiie siècle, organisent trois espaces complémentaires nettement délimités (fig. 2 et fig. 3). En prose rouge, un premier texte mêle ce que l’on désigne habituellement sous les termes vidas et razzos.

Fig. 2. Jordan Bonel, Jaufré Rudel, chansonnier I, fo 121 vo. BnF/Gallica

Ces quelques lignes retracent la biographie de l’auteur, mais une biographie fictive et poétique, car elle est rédigée à partir d’une ou de quelques citations des poèmes qui suivront ; elle se saisit d’un détail infime qui sera l’occasion d’une amplification narrative, presque romanesque.

Fig. 3. Gausbert Amiel, Guilhem IX d’Aquitaine, Guiraut de Calanson, chansonnier K, fo 128 ro. BnF/Gallica

Tramant le fil évènementiel de la vie, ces lignes fabriquent à partir d’un substrat littéraire une trajectoire originellement absente pour constituer un lien de cause à conséquence lui aussi inventé entre la vie et l’écriture. Une formule-refrain traditionnelle figure ainsi à la jointure de la prose et du vers : « e fetz bonas cansos » (« et il fit de belles chansons »). Ces courts textes entendent également cerner la signification des poèmes et l’étendue de leur sens en proposant des éléments d’interprétation, souvent biographiques eux aussi. Ainsi la vida de Marcabru d’après le manuscrit A :

Marcabrus si fo gitatz a la porta d’un ric home, ni anc non saup hom qui·l fo ni don. E N’Aldrics del Vilar fetz lo noirir. Apres estet tant ab un trobador que avia nom Cercamon qu’el comensset a trobar. Et adoncs el avia nom Pamperdut ; mas d’aqui enam ac nom Marcabrun. Et en aqel temps non appellava hom cansson, mas tot qant hom cantava eron vers. E fo mout cridatz et ausitz pel mon, e doptatz per sa lenga ; car el fo tant maldizens que, a la fin, lo desfeiron li castellan de Guian[a], de cui avia dich mout gran mal.

Marcabru fut abandonné à la porte d’un homme riche, et jamais personne ne sut qui il fut ni d’où. Et Aldric d’Auvillars le fit élever. Ensuite il demeura tant avec un troubadour qui se nommait Cercamon qu’il se mit lui-même à « trouver ». Il s’appelait alors « Pain-Perdu », mais dorénavant il eut nom Marcabru. Or en ce temps-là, on ne parlait pas de « chanson », mais tout ce qu’on chantait se nommait « vers ». Il fut fort renommé et écouté à travers le monde, et redouté pour sa langue, car il fut si médisant que, finalement, les châtelains de Guyenne, dont il avait dit beaucoup de mal, le mirent à mort16.

Les premières lignes engagent un mouvement rétrospectif comme si elles entendaient saisir l’homme au moment de sa naissance en un lieu, en un temps, selon une généalogie. Mais ces lignes disent en réalité l’absence à l’origine de tout élément biographique tangible : l’enfant est orphelin « et jamais personne ne sut qui il fut ni d’où » : aucune biographie ne semble possible avant que l’homme devienne poète et seule l’entrée en poésie vaut acte de naissance. Le troubadour n’existe donc qu’à partir du moment où il chante en des inflexions sarcastiques et ironiques qui lui sont propres et qu’il entre dans une confrérie auprès d’un autre poète, Cercamon, ici, celui qui cherche et parcourt le monde. La fin de la vida (car le texte est très fermé) précise que ce sont ces poèmes mêmes qui, après l’avoir fait naître en tant que poète, le feront mourir. La littérature circonscrit la vie enclose à son tour dans ces quelques lignes d’écriture à l’orée des pièces poétiques rassemblées ensuite dans le manuscrit. Au centre de cette brève notice, le verbe « trobar » (« trouver ») cerne bien l’activité du troubadour auquel il donne son nom pour en définir l’essence.

À l’inverse, en apparence, dans le chansonnier K, composant le portait biographique de l’auteur, le copiste lui donne une mère, une origine sociale et géographique. Mais pour cela, il emprunte une strophe entière à l’un des poèmes qui suivra, traduisant ou plutôt inventant par-là même le lien indissoluble entre l’homme et l’œuvre : la vie se loge dans la littérature et le souvenir (« c’om se recort ») est pour finir celui de sa poésie et de son ton :

Marcabruns si fo de Gascoingna, fils d’una paubra femna que ac nom Marcabruna, si com el dis en son chantar :

Marcabruns, lo fills Na Bruna,

Fo engendraz en tal luna

Qu’el saup d’amor cum degruna,

– Escoutatz ! –

Que anc non amet neguna,

Ni d’autra no fo amatz

Trobaire fo dels premiers c’om se recort. De caitivetz vers e de caitevetz serventes fez, e dis mal de las femnas e d’amor.

Marcabru fut de Gascogne, fils d’une pauvre femme qui eut nom Marcabruna, comme il dit dans sa chanson :

Marcabru, le fils de Madame Brune,

Fut engendré sous telle lune

Qu’il sait comment l’amour vous secoue,

– Écoutez ! –

Car jamais il n’aima aucune

Et de nulle ne fut aimé.

Il est un des premiers troubadours dont on se souvienne. Il faisait des vers misérables et des sirventès misérables, et il disait du mal des femmes et de l’amour17.

Le chant lyrique devient ainsi, au moment de sa mise en recueil, la matrice d’un récit de vie distancié et critique : le texte biographique meut l’énonciation lyrique en destin et le poème originel se voit désormais précédé par ce texte interprétatif, qui en oriente et en ferme la signification. Comme le dit Michèle Gally, « il s’agit moins de faire du vécu un sujet poétique que de construire le vécu à partir du poétique18 ».

L’encre rouge détermine visuellement le discours distancié en paratexte. Viennent ensuite les compositions lyriques du troubadour. Copiées à l’encre brune, elles ne sont plus menacées par la mémoire oublieuse et sont définitivement enregistrées pour la postérité ; elles sont aussi, grâce au dispositif manuscrit, attribuées à un auteur précis (le poète est désormais un auctor : il a autorité sur ses créations, qui ne relèvent plus de la communauté des conteurs à qui ils étaient offerts en partage comme l’étaient les topoï qui permettaient de les fabriquer). Les poètes et leurs pièces poétiques ne courent désormais plus le risque de l’anonymat. Enfin, au centre de ce dispositif manuscrit, comme un opérateur permettant d’articuler la prose et le vers, l’histoire biographique à la troisième personne et le chant lyrique singulier, une lettre historiée, souvent accompagnée d’une rubrique rouge elle aussi, enserre le poète qu’elle identifie et représente. La lettre historiée se situe exactement entre le texte et l’image : elle accueille la double orientation du grec graphein : « écrire » et « peindre ». Le portrait n’est pas réaliste : cette question est encore anachronique puisque les premiers portraits ressemblants ne sont datés que de la fin du Moyen Âge ; plus encore la conception antique de la mimesis héritée de Platon ne répond pas exactement à la pensée médiévale chrétienne, dans laquelle domine la figura, qui engage une conception figurative de la réalité19. Mais, malgré cela, la représentation chaque fois différente du troubadour au seuil de son œuvre entre dans un processus d’individuation : la ressemblance relève davantage de la croyance que de la mimesis.

Par le portrait, même s’il n’est pas ressemblant, « l’individuel advient, se configure et accède à une consistance20 ». Comme le texte en prose rouge, la vignette peinte emprunte aux poèmes ses signes expressifs, qui donnent à l’auteur sa persona : le baluchon de Cercamon parcourant le monde, la rose rouge (le signe est ironique) évoquant le printemps et les amours si convenus de Peire de Valeira (fig. 4) :

Peire de Valeria si fo de Gascoingna, de la terra de N’Arnaut Guillem de Marsan. Joglars fo el temps et en la sason que fo Marcabrus ; e fez ver stals com hom fazia adoncs, de paubra valor, de foillas e de flors, e de cans e d’ausels. Sei cantar non aguen gran valor, ni el.

Pierre de Valeira fut de Gascogne, de la terre d’Arnaut Guillem de Marsan. Il fut jongleur au temps et à l’époque [à la saison] de Marcabru ; il fit des « vers » tels qu’on en faisait alors, de pauvre mérite, au sujet des feuilles et des fleurs, des chants et des oiseaux. Ses chants n’eurent pas grande valeur, ni lui non plus21.

Fig. 4. Cercamon, ms. I, fo 133 ro et Peire de Valeira, ms. I, fo 122 ro. BnF/Gallica

Et le corps représenté en pied, qu’il soit debout ou à cheval, semble se tendre vers le chant lyrique, l’introduire comme s’il sortait directement de sa bouche ou de ses bras, des sabots de son cheval (fig. 5a et fig. 5b).

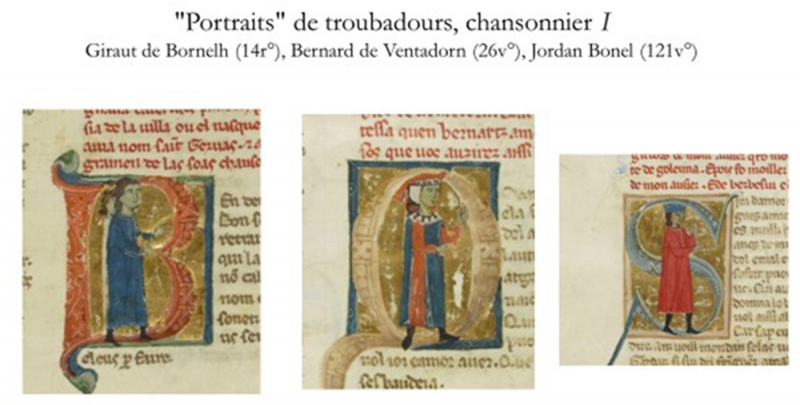

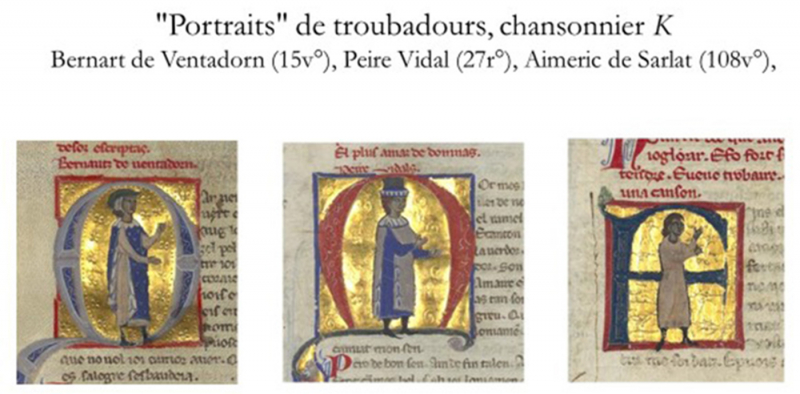

Fig. 5a. Les mains tendues, « portraits » de troubadours, chansonnier I : Giraut de Bornelh, fo 14 ro ; Bernard de Ventadorn, fo 26 vo ; Jordan Bonel, fo 121 vo. BnF/Gallica

Fig. 5b. Les mains tendues, « portraits » de troubadours, chansonnier K : Bernard de Ventadorn, fo 15 vo ; Peire Vidal, fo 27 ro ; Aimeric de Sarlat, fo 108 vo. BnF/Gallica

Non seulement les mains ouvertes placées l’une au-dessus de l’autre traduisent, selon une grammaire des gestes très codifiées dans les représentations, la prise de parole d’un personnage ; mais dans l’imaginaire médiéval, la chevauchée évoque elle aussi la veine des chevaliers-troubadours, que l’on pense, entre autres, au comte de Poitiers, à Bertran de Born ou Guillem de Balaun, « adrtez cavayers […] et bos trobayres22 »…, et au loin à Guillaume IX d’Aquitaine :

Farai un vers de dreit nien :

non er de mi ni d’autra gen,

non er d’amor ni de joven,

ni de ren au,

qu’enans fo trobatz en durmen

sus un chivau.

Je ferai un poème sur pur néant :

ce ne sera ni sur moi ni sur d’autres,

ce ne sera ni sur l’amour ni sur la jeunesse,

ni sur autre chose,

car je le composai en dormant

sur un cheval23.

Être à cheval, c’est aussi chanter (fig. 6).

Fig. 6. À cheval. À gauche : Ricaut de Tarascon et Bertran del Poget, ms. K, fo 108 vo. À droite : en haut, Jaufré Rudel, ms. K, fo 107 vo ; en bas, Garin le Brun, ms. I, fo 159 vo. BnF/Gallica

Raconter une fiction

Dans un premier mouvement, les chansonniers occitans, anthologies et recueils de la première poésie lyrique, et le dispositif paginal et manuscrit qu’ils mettent en œuvre permettent l’émergence d’une figure d’écrivain, d’un je auctorial qui trouve sa vérité dans les poèmes. Les chansonniers s’attachent à relier l’homme et l’œuvre ; ils organisent la référentialité de l’un à l’autre, détournant ainsi la poétique originelle de ces textes. Mais, dans un second temps, justement parce que vidas et razzos relèvent de l’amplification narrative, parce que les petits portraits s’attachent à un détail pour le rendre métonymique du poète, ce premier geste d’auteurisation se voit alors travaillé, creusé (ou sapé) par le romanesque : écrire la vie, la peindre avec l’art du récit bref, la « mettre en intrigue » dirait Paul Ricœur, c’est lui conférer une perspective événementielle, engager un destin qui relève du roman. Ainsi, si certaines vidas évoquent très brièvement la vie du poète, d’autres, plus développées, tiennent davantage du récit fictionnel24. Cela est particulièrement sensible lorsque l’on regarde le traitement de la vida de Guillem de Cabestaing, qui raconte paradoxalement la mort de la voix lyrique alors même qu’elle s’apprête à chanter, puisque le manuscrit collecte ensuite ses différentes pièces poétiques. En quelques lignes, un narrateur fait le récit de la vie de Guillem de Cabestaing : il lui attribue un statut féodal, dessine son portrait physique et moral, lui fait éprouver un sentiment amoureux et interdit à l’origine des œuvres que nous pourrons lire ensuite, et qui s’adressent toutes à la dame aimée. Le récit est aussi celui de son imprudence, imprudence d’avoir aimé la femme de son seigneur, mais surtout d’avoir laissé paraître ses sentiments. Enfin, le bref récit termine de retracer le fil évènementiel de la vie et évoque la fin violente de Guillem et celle, non moins violente de la dame qui l’aime et se suicide, en apprenant, entre autres, sa mort :

Guillems de Capestaing si fo uns cavalliers de l’encontrada de Rossillon, que confinava com Cataloingna e com Narbones. Molt fo avinenz e presatz d’armas e de servir e de cortesia.

E avia en la soa encontrada una domna que avia nom ma dompna Seremonda, moiller d’En Raimon de Castel Rossillon, qu’era molt rics e gentils e mals e braus e fers et orgoillos. E Guillems de Capestaing si amava la domna per amor e cantava de leis e fazia sas chansos d’ella. E la domna, qu’era joves e gentil e bella e plaissenz, si·l volia be major que a re del mon. E fon dit a Raimon de Castel Rossiglon ; et el, com hom iratz e gelos, enqueri lo fait, e sa[u]p que vers era, e fez gardar la moiller fort.

E quant venc un dia, Raimon de Castel Rossillon troba passan Guillem senes gran compaingnia et ausis lo ; e trais li lo cor del cors ; e fez lo portar a un escudier a son alberc ; e fez lo raustir e far peurada, e fes lo dar a manjar a la muiller. E quant la domna l’ac manjat lo cor d’En Guillem de Capetsaing, En Raimon li dis o que el fo. Et ella, quant o auzi, perdet lo vezer e l’auzir. E quant ela revenc, si dis : « Seingner, ben m’avez dat si bon manjar que ja mais non manjarai d’autre. » E quant el auzi so qu’ella dis, el coret a sa espaza e volc li dar sus en la testa ; et ella s’en anet al balcon e se laisset cazer jos, e fo morta.

Guillem de Cabestaing fut un chevalier de la contrée de Roussillon qui confinait à la Catalogne et au Narbonnais. Il fut très avenant et prisé en fait d’armes, de service et de courtoisie.

Il y avait, dans sa contrée, une dame qui avait nom Mme Saurimonde, femme de Raimon de Castel-Roussillon, qui était fort puissant et noble, mais méchant, farouche, cruel et orgueilleux. Guillem de Cabestaing aimait la dame d’amour et la célébrait dans les chants et faisait d’elle le sujet de ses chansons. Et la dame, qui était jeune, noble, belle et charmante, lui voulait plus de bien qu’à toute autre créature au monde. Et cela fut dit à Raimon de Castel-Roussillon ; et lui, en homme furieux et jaloux, fit une enquête sur l’affaire, apprit que c’était vrai, et fit garder étroitement sa femme.

Un jour, Raimon de Castel-Roussillon trouva Guillem passant sans grande compagnie et le tua. Puis il lui fit arracher le cœur de la poitrine et couper la tête, et les fit porter à sa demeure ; il fit rôtir le cœur, et préparer au poivre, et le fit donner à manger à sa femme. Et quand la dame l’eut mangé, Raimon de Castel-Roussillon lui dit : « Savez-vous ce que vous avez mangé ? » Elle répondit : « Non, sinon que c’était un mets bon et savoureux. » Et il lui dit que ce qu’elle venait de manger était le cœur de Guillem de Cabestaing ; et, pour qu’elle le crût, il fit apporter la tête devant elle. Lorsque la dame vit et entendit tout cela, elle perdit la vue et l’ouïe. Revenue à elle, elle dit : « Seigneur, vous m’avez donné un si bon mets que jamais je n’en mangerai d’autre ». Lorsqu’il entendit ces mots, il courut sur elle avec son épée et voulut l’en frapper à la tête ; mais elle courut à un balcon, se laissa tomber en bas, et c’est ainsi qu’elle mourut25.

Tout s’enchaîne donc jusqu’à la fin tragique du poète et de sa dame. Ce texte en prose, plus long que beaucoup d’autres, anime la vie selon une logique de causalité qui en relie tous les fils pour les tisser ensemble : en faire un texte, au sens littéral. Et la vida, déjà assez développée dans ce manuscrit K, est continuée dans les manuscrits A, B et N26 : la technique est celle de l’amplification, que l’on rencontre très fréquemment dans les milieux scolastiques :

E la novella cors per Rossillon e per tota Cataloigna qu’En Guillems de Cabestaing e la dompna eran enaissi malamen mort e q’En Raimons de Castel Rosillon avia donat lo cor d’En Guillem a manjar a la dompna. Mout fo grans tristesa per totas las encontradas ; e·l reclams venc denan lo rei d’Aragon, que era seigner d’En Raimon de Castel Rossillon e d’En Guillem de Cabestaing. E venc s’en a Perpignan, en Rossillon, e fetz venir Raimon de Catsel Rossillon denan si ; e, qand fo vengutz, si l fetz prendre e tolc li totz sos chastels els fetz desfar ; e tolc li tot qant avia, e lui en menet en preison. E pois fetz penre Guillem de Cabestaing et la dompna, e fetz los portar a Perpignan e metre en un monumen denan l’uis de la gleisa ; e fetz desseignar desobre l monumen cum ill eron estat mort ; et ordenet per tot lo comtat de Rossillon que tuich li cavallier e las dompnas lor vengesson far anoal chascun an. E Raimons de Castel Rossillon moric en la preison del rei.

La nouvelle courut par le Roussillon et par toute la Catalogne que Guillem de Cabestaing et la dame avaient péri de male mort et que Raimon de Castel-Roussillon avait donné à manger à la dame le cœur de Guillem. Bien grande fut la tristesse par toutes ces contrées ; et plainte en fut portée devant le roi d’Aragon, qui était le suzerain de Raimon de Caste-Roussillon et de Guillem de Cabestaing. Le roi se rendit à Perpignan, en Roussillon, et fit comparaître Raimon de Castel Roussillon devant lui. Lorsque Raimon fut venu, il le fit prendre, lui enleva tous ses châteaux et les fit détruire ; il lui prit tout ce qu’il possédait, et l’emmena en prison. Puis il fit enlever les corps de Guillem de Cabestaing et de la dame, et les fit porter à Perpignan et mettre en un tombeau devant la porte de l’église. Et il fit marquer sur le tombeau de quelle façon ils étaient morts, et ordonna dans tout le comté de Roussillon, à tous les chevaliers et à toutes les dames, de venir chaque année célébrer l’anniversaire de leur mort. Et Raimon de Castel-Roussillon mourut dans la prison du roi.

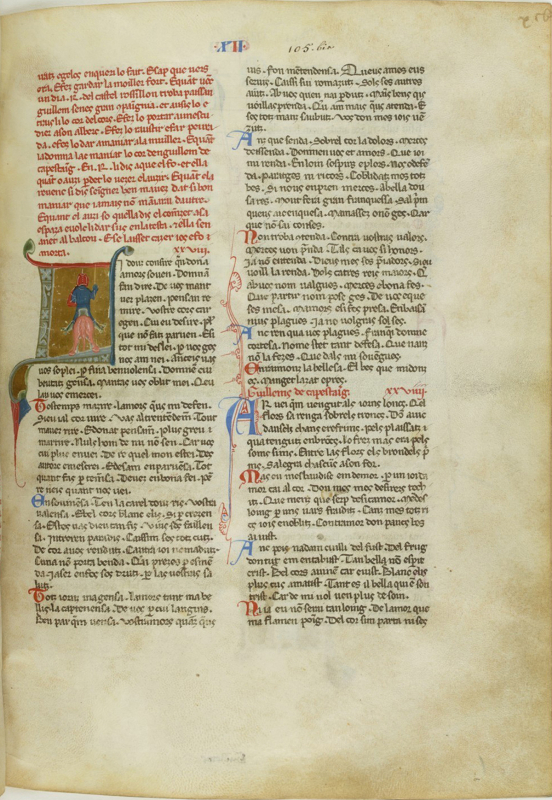

Ces dernières lignes ajoutées vont au-delà de la mort des amants pour dire la perpétuation de leur souvenir dans un récit oral : les nouvelles de la fin tragique de Guillem de Cabestaing et de sa dame circulent oralement comme autrefois les poèmes lyriques occitans. Il s’agit de dire encore, mais aussi d’inscrire voire de graver et de figurer la scène sur le tombeau afin qu’elle s’imprime dans les mémoires. Le verbe « desseignar » peut ainsi avoir son sens neutre de « marquer », mais aussi celui, plus spécialisé, de : « dessiner une scène »27 ; la formule plus étendue, « fetz desseignar desobrel monumen cum ill eron estat mort » évoque quant à elle la narrativité de l’inscription de texte ou d’image qui, donnée à lire ou à voir à tous, redouble le récit. Sa répétition, son écriture sur le support solide du tombeau, éventuellement sa mise en images sont à même d’imprégner la mémoire et de s’y imprimer en forme d’images-souvenirs. Elle trouve un autre moyen, celui des artes memoriæ, qui suggèrent de donner une forme aux souvenirs pour mieux s’y fixer28. Les dernières lignes de la vida mettent ainsi en abyme le processus d’enregistrement qui sera celui des chansonniers : au récit oral succède l’inscription gravée sur un tombeau, comme sur la peau du parchemin. Mais la vida de Guillem de Cabestaing détourne aussi en définitive les procédés d’auteurisation attendus dans le dispositif paginal des chansonniers et dont les enlumineurs s’amusent : ainsi le chansonnier I choisit-il de représenter le poète de dos (fig. 7), nous tournant effrontément le dos, renonçant non sans humour à toute tentative d’identification, comme s’il était vain de superposer un poète et sa biographie, sinon littéraire. La neutralité biographique est ainsi détournée au profit du romanesque.

Fig. 7. Guilhem de Cabestany, chansonnier I, fo 105 ro. BnF/Gallica

Si les chansonniers garantissent la mémoire des pièces lyriques menacées de tomber dans l’oubli, la vida double cette mémoire d’une autre : celle des modalités de circulation orale qui était propre aux romans, dont les scènes préférées étaient ensuite représentées sur tous les supports du quotidien (coffrets, miroirs, tombeaux…). Surtout, les fils tramés ensemble pour composer cette vie sont empruntés à la littérature : les motifs qui se succèdent et déroulent la vie de Guillem de Cabestaing selon un agencement singulier sont ceux qui circulent dans les poèmes lyriques, quel que soit leur auteur, collectés par les chansonniers et que les compilateurs – comme le public – ont en mémoire : ici, comme presque partout ailleurs, l’amour pour une dame dont le statut social est plus élevé est un amour adultère, menacé par des losengiers – leur présence est traditionnelle – qui dénoncent les amants à l’époux. D’autres éléments viennent des romans, de lais, de récits plus archaïques, d’oc et d’oïl : le motif du cœur mangé circule bien entendu aussi dans la littérature médiévale, occidentale comme orientale29 ; la double fin tragique des amants rappelle Tristan et Iseut dont les dépouilles, comme celles de Pyrame et Thisbé, sont unies (selon certaines versions) dans un même tombeau.

Au moment de rassembler les poèmes, de leur attribuer un auteur et d’attribuer à cet auteur une vie et une image, les chansonniers occitans ont doté l’énonciation lyrique d’un corps singulier et d’une voix émotive sincère. C’est a posteriori que les copistes et anthologistes médiévaux ont imposé un nom d’auteur et une image, certes encore non ressemblante, à des textes qui avaient circulé plus anonymement auparavant. Alors que Paul Zumthor parlait de poésie « objectivée », on pourrait à partir de cette expérience et du tournant du xiiie siècle parler à sa suite de poésie « subjectivée ». Mais les chansonniers ont aussi fait de ce corps concret et défini un être de fiction : la fabrique de l’auteur va ainsi de pair avec la fabrique du personnage (et c’est bien dans cette tension que se rejoue à chaque siècle l’écriture autobiographique). Le je universel de la poésie lyrique s’est émancipé des formes fixes et rigides qui régissaient la poésie lyrique en deux directions opposées : celle du moi et du monde perçu par une subjectivité, celle des êtres de papiers, des personnages de fictions.