Le chercheur s’engouffrant dans un fonds ancien pour étudier des livres des premiers siècles de l’imprimé est frappé par un phénomène d’une extraordinaire ubiquité. Une proportion considérable de toutes les éditions qu’il consulte n’est pas conservée seule, mais au sein de reliures comprenant d’autres textes qui peuvent souvent lui sembler peu, voire pas du tout, apparentés. Cette impression première est confirmée par un rapide survol empirique de deux collections patrimoniales très différentes. Ainsi, sur les près de 3 000 éditions du xvie siècle recensées à la bibliothèque de Rennes métropole, plus de 700 ne sont pas conservées seules. Dans le fonds ancien du Centre culturel irlandais à Paris, 148 des 506 éditions de cette période sont également préservées au sein de volumes contenant plus d’une pièce. Ces deux collections patrimoniales, qui diffèrent tant par leur taille que par leur situation géographique provinciale ou parisienne, offrent une proportion étonnamment semblable : entre 28 et 30 % des impressions du xvie siècle se trouvent dans des recueils.

L’examen des volumes ne fait rien pour amoindrir l’importance du phénomène. La proportion de reliures contemporaines est bien plus élevée pour les volumes à multiples éditions que pour ceux qui ne renferment qu’une seule édition. L’analyse minutieuse de ces derniers révèle, par ailleurs, que certains de ces textes furent initialement reliés avec d’autres ouvrages. Dans ces cas, des possesseurs postérieurs ont souhaité les extraire d’un recueil pour les gratifier d’une reliure propre. La constitution des recueils apparaît ainsi comme un aspect fondamental du livre à la Renaissance. Elle nous informe selon les cas des habitudes des acteurs du monde du livre, des collectionneurs et des lecteurs contemporains de ces publications. Pourtant, ce champ d’une insigne richesse est presque absent des considérations des chercheurs. Si l’on mentionne parfois l’existence de ces objets, bien rares sont les études qui leur sont consacrées.

Pour changer cet état de fait et remettre ces volumes au centre des préoccupations, comme ils sont au centre des collections patrimoniales, nous entreprenons un projet visant à comprendre ce phénomène et en mesurer toute l’étendue et en saisir les répercussions. Pour ce faire, plusieurs bibliothèques ont fait l’objet de travaux préliminaires, et cet article présente quelques conclusions initiales sur la manière d’analyser les recueils et les problèmes qu’ils soulèvent. Afin de maintenir une certaine cohérence, les exemples présentés ici sont tirés d’une seule de ces études, celle de la collection du Centre culturel irlandais à Paris. Après avoir présenté succinctement les particularités et les enjeux de cette bibliothèque patrimoniale, nous utiliserons quelques études de cas pour illustrer notre méthode.

Particularités de la collection et méthodologie

Pour assurer la qualité de la recherche, nous avons établi, avant de commencer la consultation des ouvrages, un protocole d’analyse qui permettait de considérer les recueils sous tous leurs angles. Pour cela, les caractéristiques de la collection furent prises en compte. Si le collège des Irlandais fut créé au xvie siècle, la bibliothèque qui servait aux étudiants ne survécut pas à la Révolution et les fonds actuels proviennent d’origines plus diverses. Les provenances des livres du xvie siècle de la collection ont déjà fait l’objet de recherches par Emmanuelle Chapron et Cécile Capot en 2011 et 20131. Notre étude n’a pas pour ambition de refaire ce travail : en s’appuyant notamment sur ce qui avait déjà été fait, elle vise non pas à déterminer les origines des ouvrages mais à s’intéresser à leur histoire. Plus spécifiquement, elle cherche à comprendre pourquoi et dans quelles circonstances des éditions différentes ont été reliées ensemble, parfois en fonction de ces provenances.

L’analyse des livres de la collection de la bibliothèque du Centre culturel irlandais souligne certaines particularités qui ne reflètent sans doute pas celles de la collection de l’ancien collège des Irlandais à la fin de l’Ancien Régime. Saisie puis dispersée, lorsque le collège fut reformé après la Restauration, il était impossible d’en recréer fidèlement le fonds original. À la place, des volumes provenant d’une variété d’anciennes institutions religieuses, que ce soit des couvents et des monastères ou d’autres collèges, furent versés pour recomposer une bibliothèque digne de ce nom. Ce manque d’unité apparent ne fait pourtant pas de cette bibliothèque une collection comme les autres. Si on la compare à des fonds patrimoniaux classiques formés par les saisies révolutionnaires, on remarque des différences importantes dans la nature des livres qui la composent. En premier lieu, notons le grand nombre de livres soit de langue anglaise, soit traitant de questions touchant les îles Britanniques. Ainsi, 16 % des 506 éditions répertoriées sont en anglais, alors que seules 3,3 % des éditions aux xve et xvie siècles furent publiées dans cette langue en Europe. Cette spécificité est encore plus remarquable si l’on compare le fonds dans un contexte parisien. Dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, ce type d’éditions ne représente que 0,4 % des titres de cette période. Cette présence extraordinaire d’ouvrages en anglais ou sur les îles Britanniques s’explique en fait par la provenance des exemplaires.

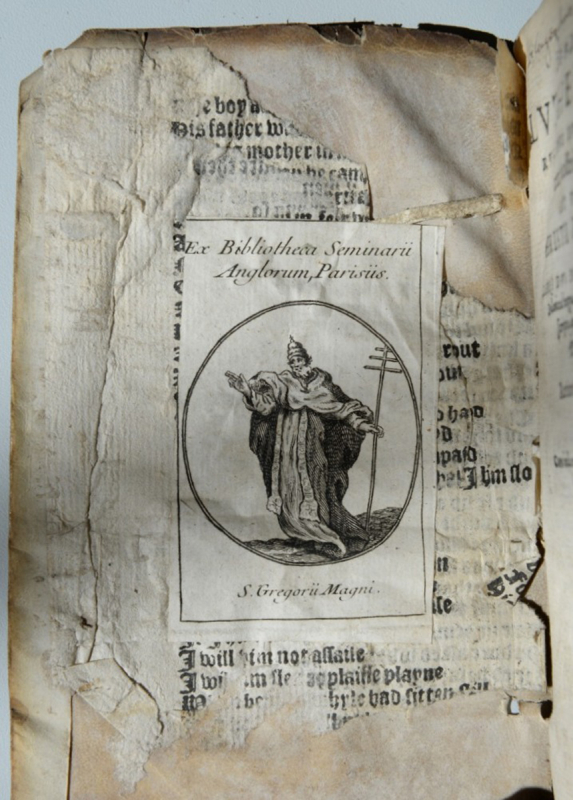

Car si les volumes viennent, en effet, d’une variété de sources différentes, les livres les plus anciens qui composent cette collection comportent souvent la mention manuscrite « Liber bibliothecæ Anglorum Parisiis » sur la page de titre suivie d’une date en général comprise entre 1611 et 1619. J’ai pu repérer 95 volumes du xvie siècle comportant cette mention, ce qui représente plus d’un volume sur cinq du fonds de cette période, en tenant compte des recueils. De plus, on trouve un nombre important de livres sans doute entrés plus tardivement dans cette collection qui, s’ils n’ont pas toujours de provenance manuscrite précise avec une date d’accession, proviennent bien de cette bibliothèque, comme l’indique la présence d’un ex-libris gravé, collé en général sur le verso du premier plat de la reliure du volume (voir fig. 1). L’importance statistique de ces livres de l’ancien collège des Anglais à Paris a clairement un impact profond sur les recueils que nous avons analysés.

Fig. 1. Ex-libris gravé du collège des Anglais de Paris.

Source/Crédit : bibliothèque du Centre culturel irlandais, Paris, cote B 51. Photo M. Walsby

Notons, par ailleurs, que de la même manière, le corpus français est sous-représenté dans le fonds du Centre culturel irlandais. Seulement 9,4 % de la collection du xvie siècle est dans la langue vernaculaire locale – moins que les 14,4 % de la production européenne globale de la période et bien moins qu’une collection patrimoniale classique en France. Ces particularités du fonds, la présence de plus de livres en anglais qu’en français, ainsi que son histoire, rendent l’analyse des recueils de la collection fascinante. Elle permet de mettre l’accent sur les éditions importées en France depuis le Nord de l’Europe, un phénomène peu répandu dont l’analyse demande au bibliographe une attitude critique quant au lieu et aux conditions dans lesquels les volumes ont été initialement constitués. Si cela nous empêche de vanter l’exemplarité de la collection dans le contexte français, ce phénomène a la vertu capitale de souligner le mouvement des livres à travers l’Europe et de mettre en exergue, dans l’analyse des recueils, la complexité des provenances possibles. Elle est donc parfaite pour tester une enquête à vocation européenne.

L’analyse des volumes de la bibliothèque s’appuie sur un examen bibliographique minutieux des ouvrages imprimés avant 1601. L’identification des éditions réunies dans ces recueils permet d’en établir les caractéristiques de format et, surtout, la quantité de papier utilisée dans leur fabrication initiale. Nous pouvons dès lors effectuer des calculs très intéressants sur lesquels nous reviendrons. Les ouvrages ont également été classifiés en identifiant leur lieu de création et la nature du texte imprimé2. Une fois cette analyse des objets typographiques terminée, tous les volumes ont été consultés pour déceler et analyser les indices qui permettent de déterminer la vie des éditions après leur impression et leur mise en vente initiale. Pour cela, il est nécessaire d’examiner les annotations, les marques de lecteurs, les marques de possesseurs, la numérotation manuscrite des parties et tous les détails de reliure. Nous avons également cherché à identifier d’autres indices qui ont en général peu intéressé les bibliographes, tels que les salissures, mouillures et autres détériorations. Pris ensemble, ces éléments nous ont renseignés à la fois sur le moment auquel les éditions furent rassemblées au sein d’un même volume et, parfois, sur les altérations subies au cours des siècles par les volumes.

Recueils particuliers

Une approche sélective de certains recueils permet d’identifier et examiner les caractéristiques marquantes et les indicateurs qui semblent particulièrement intéressants. Le concept même du recueil est basé sur l’idée de mettre ensemble des éditions différentes. L’importance des critères économiques dans certains de ces choix est indéniable : mettre sous une même reliure plusieurs exemplaires réduisait le coût de reliure par volume. Mais un recueil de la collection du collège des Irlandais, le B 88, illustre que cette volonté de création de volumes uniques pouvait tout autant émaner du désir d’organiser la connaissance et de rendre leur consultation plus facile, ou du moins de donner plus de contexte pour leur lecture. Il s’agit d’un recueil très simple formé de seulement deux pièces. Les textes sont de la main du même auteur et traitent du même sujet : la remise en question d’un écrit du théologien réformé, Philippe Du Plessis-Mornay. L’ouvrage de celui qu’on surnommait le « pape huguenot » s’attaquait à une différence théologique fondamentale entre les catholiques et les protestants : la messe. Ce traité avait été publié dans deux éditions successives à La Rochelle en 1598 et fut réimprimé plusieurs fois tant dans cette ville qu’à Genève au cours des deux années qui suivirent3. Cet engouement pour cette œuvre de polémique religieuse ne manqua pas de susciter une réponse catholique. Cette dernière fut rédigée par le prédicateur ordinaire du roi, Jules-César Boulenger, un docteur en théologie dont la position auprès de la cour lui donnait aisément accès aux ateliers des imprimeurs parisiens. Ce fut l’un de ceux jouissant des meilleures relations avec le roi, Fédéric Morel, un de ses imprimeurs officiels, qui se chargea de l’impression de la partie principale de la réplique immédiate de Boulenger, l’Examen des lieux alleguez par le sieur du Plessis Mornay en l'epistre liminaire du livre contre la messe (1598, USTC 16806), laissant à son fils, Claude Morel, l’impression d’un second texte beaucoup plus court sur le même sujet : la Defense des lieux alleguez par m. du Plessis Mornay en son epistre liminaire et repris de faux (1599, USTC 73701).

Ces deux œuvres imprimées en format in-octavo étaient toutes deux relativement courtes, ne demandant que huit et deux feuilles de papier respectivement. Fédéric Morel se chargea également de l’impression d’un ouvrage beaucoup plus long sur le sujet, mais celui-ci n’est pas inclus ici4. Ces ouvrages cohérents entre eux étaient parfaits pour être intégrés au sein du même recueil. Cependant la forme de la reliure est tout à fait exceptionnelle. Il serait plus précis de parler de deux reliures plutôt que d’une seule, puisque chaque partie fut d’abord reliée seule. Mais, s’il n’est pas rare de trouver des livres reliés une seconde fois en recueils, la manière de l’intervention plus tardive est, dans ce cas, étonnante. Plutôt que de défaire les couvrures d’origines d’une façon traditionnelle, on choisit de les garder intactes et de simplement les attacher ensemble (voir fig. 2).

Fig. 2. Recueil de deux œuvres de Jules-César Boulenger.

Source/Crédit : bibliothèque du Centre culturel irlandais, Paris, cote B 88. Photos M. Walsby

La création de ce nouveau recueil fut accomplie en posant un exemplaire par-dessus l’autre et en reliant en surjet alors au travers des reliures préexistantes grâce à une ficelle qui transperçait le parchemin. En cela, ce travail se servait des structures de reliure de chaque ouvrage et ne demandait que peu de temps. L’ensemble ainsi créé n’aurait pas demandé un investissement important. Le résultat est fonctionnel plutôt qu’esthétique et montre une approche pragmatique : on souhaitait mettre ces deux parties d’une même réplique théologique côte-à-côte. La réticence du possesseur à investir dans ce livre est soulignée par le matériau de reliure. Non seulement la ficelle est grossière, mais le parchemin lui-même est de piètre qualité. Dans les deux cas il s’agit d’une réutilisation de peaux ayant auparavant servi pour l’écriture d’actes français au xvie siècle qui n’avaient plus aucune utilité propre5.

Cet exemple illustre l’incarnation la plus rudimentaire du recueil, ce que l’on pourrait appeler le niveau zéro dans une échelle de gradation de la complexité et qualité de ces volumes. L’étendue d’une telle pratique est difficile à estimer. Les exemplaires sont faciles à désolidariser et à ranger dans une bibliothèque ou vendre séparément. De plus, il semble logique que si les textes suscitaient l’intérêt plus tardif d’un possesseur, celui-ci pouvait aisément les faire de nouveau relier, cette fois de manière plus élégante6. Cependant, notons l’efficacité du système. Les volumes sont restés collés l’un à l’autre depuis des siècles et c’est peut-être précisément à cette pratique maladroite que l’on peut imputer la survie des deux exemplaires qui sinon auraient été plus fragiles. Cette copie de la Defense des lieux alleguez est un unicum : le seul exemplaire connu au monde de cette première édition du texte. Dans son répertoire de ce type d’imprimés, le bibliographe et historien du livre Louis Desgraves ne recense ainsi que la deuxième édition de 1599, n’ayant pu localiser la première dans aucune bibliothèque7.

Dans ce cas particulier, il semble certain que l’élaboration initiale du recueil soit le fait d’un possesseur. Il souhaitait par ce biais faciliter la consultation de deux livres qui appartenaient déjà à sa collection. Mais la motivation originale provenait parfois d’autres acteurs du monde du livre. Dans cette optique, l’examen des recueils B 992 et B 993 est instructif. Il s’agit de deux volumes qui furent conçus pour être utilisés ensemble. Les cinq éditions qu’ils contiennent portent tous sur le même thème : une histoire et chronique du monde saxon au xvie siècle. Ces textes furent écrits par David Chyträus, un humaniste et théologien luthérien basé à Rostock où il devint recteur de l’université en 1567. Il fut un écrivain prolifique : son histoire de cette partie de l’Allemagne s’échelonnait sur plusieurs tomes, le premier allant de 1500 à 1524, puis le deuxième, le troisième et le quatrième respectivement jusqu’en 1549, 1580 et 1593. Les premières éditions furent initialement produites sous des titres et des formes légèrement différents puis réimprimées avec la dernière partie. Cette évolution de la chronique suggère la volonté de mettre à jour régulièrement la publication.

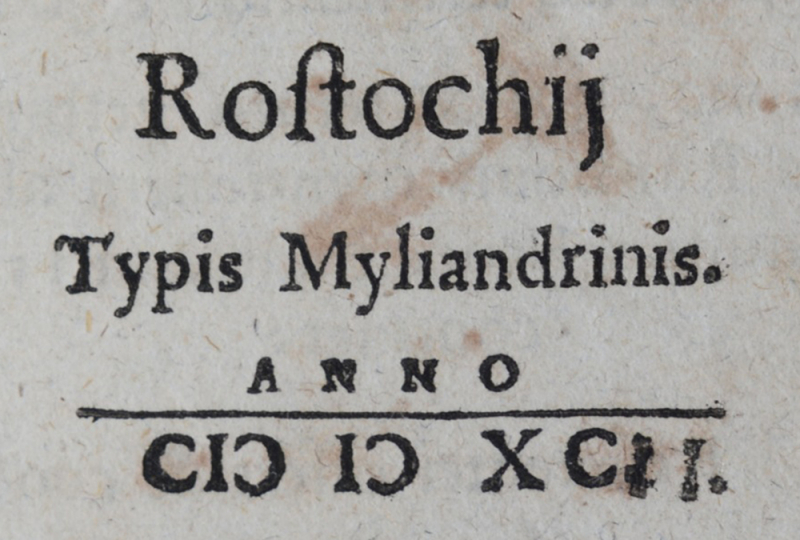

Les exemplaires du Centre culturel irlandais illustre précisément cette approche. Le premier tome fut imprimé par Stephan Möllemann à Rostock en 1590. Ce n’était pas la première fois qu’il publiait ce texte puisque l’on connaît déjà une édition de son atelier datant de 1588 (USTC 628486). Le succès initial de l’œuvre de cet auteur local semble l’avoir encouragé à faire la seconde édition, mais cette fois l’engouement public semble avoir été moins marqué. Deux ans plus tard, il lui restait un stock d’invendus dans sa boutique. Alors, il décida de « réactualiser » ses tomes en modifiant la date située dans la partie commerciale de leurs pages de titre. La notation romaine des chiffres rendait ce processus aisé : il était simplement nécessaire d’ajouter des « I » à la fin pour donner l’impression que l’édition était plus récente qu’elle ne l’était réellement (voir fig. 3).

Cette mise à jour artificielle avait un réel intérêt commercial : le tome de 1590 était plus épais que celui de 1588 ce qui implique que Chyträus continuait de travailler son texte. De plus, il cherchait à mettre à jour son œuvre en ajoutant au fur et à mesure les derniers événements dignes d’être inclus à la fin du dernier tome. Ainsi le quatrième tome de la chronique imprimé à Strasbourg en 1591 proposait au lecteur un récit qui allait jusqu’en 1590 (USTC 628529), alors que celui qui se trouve intégré aux recueils de ce fonds couvrait la période « ab anno Christi 1580 usque ad 1593 », c'est-à-dire trois années supplémentaires.

Fig. 3. Date modifiée a posteriori de l’édition de Rostock du Chronicon Saxoniæ de David Chyträus.

Source/Crédit : bibliothèque du Centre culturel irlandais, Paris, cote B 992. Photo M. Walsby

Évidemment, pris de manière isolée, ceci ne justifiait que bien peu le changement de la date sur la page de titre des tomes précédents, qui n’étaient théoriquement pas affectés par de tels addenda. Mais il ne faut pas voir ces tomes comme des entités commerciales totalement séparées. Le libraire souhaitait vendre simultanément les quatre épisodes de la chronique. Dans ce cas, l’ensemble qu’il proposait à la vente se trouverait naturellement relié dans des recueils dont l’élément le plus visible au lecteur était la page de titre du premier tome de la série. Il était donc important d’indiquer tant que possible l’étendue chronologique couverte dès le début.

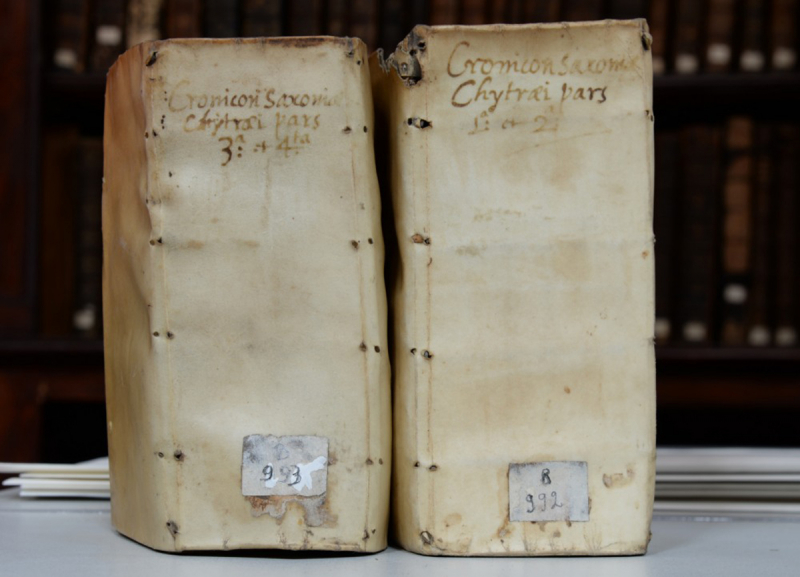

Cette tactique de vente nous amène à considérer de plus près les deux volumes du recueil. Tous deux ont le même type de reliure en parchemin souple, sans décorations externe, avec une couvrure attachée au bloc de texte par le biais de nerfs apparents et des pages de garde collées (voir fig. 4). Elles possèdent également un titre court sur le dos d’une même main un peu plus tardive. Elles font donc bien partie du même ensemble, constitué pour être consulté en une unité cohérente. Les détails des éditions nous révèlent que les tomes ne furent pas tous produits par les mêmes imprimeurs. Les deux premiers étaient l’œuvre de Möllemann à Rostock, le troisième d’Aswer Kröger à Lübeck et le dernier celle d’Augustin Ferber à Greifswald. Cette multiplicité d’ateliers typographiques souligne que le recueil ne fut probablement pas formé par l’un d’entre d’eux. La clef ne se trouve donc sans aucun doute pas dans le domaine des imprimeurs mais dans celui d’une autre figure du monde du livre : l’éditeur commercial.

Fig. 4. Reliures des volumes B 992 et B 993.

Source/Crédit : bibliothèque du Centre culturel irlandais, Paris. Photo M. Walsby

Le libraire Lorenz Albrecht de Lübeck se trouve, en effet, nommé dans deux des quatre tomes. Dans le premier, imprimé par Möllemann, la dernière page comporte la marque d’Albrecht et l’indication (« sumptibus ») signale que c’est lui qui avait fourni les fonds pour l’impression de l’édition. Dans le quatrième de Ferber à Greifswald, il est nommé sur la page de titre avec une indication similaire (« impensis »). Reste alors simplement celui de Kröger imprimé dans la ville même où Albrecht tenait boutique. Il est probable qu’il ait été également impliqué dans sa production, ce qui lui permettait d’avoir en sa possession des exemplaires de tous les tomes et la capacité de les commercialiser. Il est probable que c’est donc lui qui mit au point ce recueil, sinon dans la forme au moins dans l’idée, en proposant simultanément à la vente tous les tomes, en gros à d’autres libraires et au détail dans son échoppe. Il offrait, de plus, un cinquième élément : une mise à jour qui permettait de faire le lien entre le dernier tome paru et la fin de l’année précédente. De cette manière, pour proposer un bouquet plus séduisant, Chyträus fournissait-il de petits textes qu’on imprimait sous forme de brochures que l’on pouvait insérer à la fin des tomes principaux8. Dans ce cas-ci, le texte supplémentaire offrait 40 pages sur les événements de la dernière année complétée, 1593. Sans informations typographiques ou éditoriales, la brochure ne vient pas confirmer l’hypothèse Albrecht, mais elle permet en revanche de dater en toute probabilité le recueil, puisqu’on aurait pu insérer une mise à jour plus récente. On peut donc supposer que nous avons ici un recueil créé spécifiquement par le libraire pour vendre simultanément l’ensemble des pièces et que cela fut fait en 1594, sans doute à Lübeck. Il s’agit donc d’un recueil à visée mercantile, créé au moment de sa première commercialisation.

Un autre volume pose des questions similaires quant à l’instigateur du recueil. Le recueil B 151 contient plusieurs éditions différentes publiées dans la même année par le même auteur pour le compte du même éditeur commercial. Les quatre pièces de ce volume tournent toutes autour de la question des controverses théologiques entre catholiques et protestants. L’auteur, Richard Smith, y combat tant les idées de Jean Calvin que celles du luthérien Philippe Melanchthon. Catholique anglais, Smith s’était réfugié aux Pays-Bas espagnols suite à l’arrivée au pouvoir d’Élisabeth Ire et à la réintroduction de la foi anglicane dans son royaume9. Il s’était installé dans la ville de Louvain où Philippe II l’avait nommé chancelier et professeur de théologie en 1562. C’est dans ce contexte particulier qu’il publia ces ouvrages, tous datés de cette même année. Ces textes avaient donc une cohérence intellectuelle forte, renforcée par leur publication par Jean Bogard près de l’université10.

Leur présence au sein du même volume n’est donc aucunement surprenante. La reliure de parchemin souple est typique des livres de travail du xvie siècle et peut être considérée comme étant d’origine. Il est instructif dans le cadre de l’analyse de ce recueil de regarder le sort réservé aux autres exemplaires que l’on connaît des mêmes éditions. Les copies numérisées de la bibliothèque universitaire de Gand offrent l’impression d’un recueil, en effet, similaire. Même si elles ont été mises en ligne séparément et sans lien entre elles, les cotes des livres révèlent qu’elles appartiennent à un volume qui ressemble à celui du Centre culturel irlandais11. Ce volume gantois contient les quatre mêmes ouvrages avec simplement trois éditions supplémentaires provenant des écrits de Joannes Hesselius et imprimées pour le même éditeur commercial la même année12. À partir de cette découverte, il a été possible d’identifier avec certitude quelques autres exemples du même phénomène. L’ordre dans lequel les éditions de Smith ont été reliées au sein de chaque recueil montre la diversité des cas (voir la table 1). Il ne semble pas y avoir réellement d’ordre de prédilection, certains textes se trouvant tout autant au début qu’à la fin du volume. Il faut ajouter à cela le fait que si les quatre textes se trouvent souvent seuls au sein du livre (comme c’est le cas pour l’exemplaire présent), ce n’est pas toujours le cas. On trouve également régulièrement des exemplaires soit isolés, soit dans des recueils plus diversifiés, soit dans des ensembles de seulement deux pièces (voir les exemplaires de la bibliothèque Sainte-Geneviève). Ces variations nous permettent de réfléchir au statut de ces impressions et de leur rapport les unes aux autres.

Table 1 : Comparaison de la position des pièces dans des recueils semblables à B 151.

| Bibliothèques | Centre culturel irlandais | Bibliothèque Sainte-Geneviève | BU Gand | Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús de Granada | British Library | BU Cambridge | BU Cambridge | Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek, Köln |

| Titre | B 151 | 8 D 4425 INV 5386 | Acc 36571 | A-Sm 5 r-1562 | 699.c.2 | F.12.1 | F*.15.43(F) | Aa 2013 |

| De infantium baptismo (USTC 403515) |

1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |

| Defensio compendiaria et orthodoxa (USTC 403516) |

2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |

| De missae sacrificio (USTC 440790) |

3 | ABS | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |

| Confutatio (USTC 440856) |

4 | ABS | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |

Il semble clair que ces recueils ne furent pas préfabriqués par l’éditeur commercial : il serait alors inconcevable de trouver une telle variété au sein de ces volumes. Ceci étant dit, les nombreux cas de ce phénomène énumérés dans la table (et auxquels on aurait pu ajouter d’autres volumes situés notamment à Oxford et Rome, mais pour lesquels nous manquions de données) nous incitent à penser que la création des recueils n’était pas le fruit du hasard. Le fait que ce soient si souvent les quatre mêmes textes corrobore cette idée. De plus, les autres éditions avec lesquelles on les trouve sont en général également imprimées pour le compte de Jean Bogard – l’exception étant un autre texte de Smith de la même année, cette fois publié à Cologne13. Tous ces détails indiquent que si les recueils n’étaient pas organisés au préalable, il semblerait bien que les textes aient été consciemment vendus ensemble. Cette vente simultanée pouvait se faire dans le contexte universitaire de textes que Smith recommandait à ses étudiants, et donc avoir lieu à la boutique de Bogard, ou dans des boutiques plus lointaines qui auraient plusieurs exemplaires de l’auteur sous la main. En cela, on peut rapprocher ce type de recueils de ceux que l’on trouve contenant les textes polémiques condéens imprimés par Éloi Gibier à Orléans au début des guerres de religion. Ces brochures, amassées dans le désordre et avec de nombreuses variantes, devaient être prêtes à être reliées ensemble14. Notre exemple suggère donc une interaction entre lecteur et libraire, un choix fait par le premier, mais sans aucun doute guidé par la main du second.

Un recueil qui devait, lui, être pleinement l’œuvre d’un possesseur est le recueil A 358. Ce petit volume ne contient que deux ouvrages mais illustre parfaitement comment on pouvait se servir d’impressions existantes pour se constituer un ensemble personnalisé. Le recueil est formé de deux impressions de la fin du xvie siècle, provenant de deux villes différentes, Lyon et Tübingen. De prime abord, les textes n’ont rien à voir l’un avec l’autre. Le premier est une réimpression en français du texte polémique du frère dominicain Bartholomé de Las Casas sur les excès commis par les Espagnols dans leurs colonies et le second est un ouvrage en latin sur la langue italienne. L’examen physique révèle qu’il ne s’agissait pas d’un volume constitué au hasard. Une signature sur la page de titre du premier ouvrage donne une provenance allemande, « Johan Jacob Engelbert », signée d’une main sans doute du xviie siècle. Cette origine géographique est confirmée par le choix de reliure : du parchemin rigide avec des tranches peintes en bleu typique du monde germanique. La présence d’un recueil en français, italien et latin en Allemagne explique la nature du volume : il s’agit en fait d’un manuel pour s’entraîner dans des langues étrangères. Dans la seconde partie, le latin sert de langue intermédiaire entre l’allemand et l’italien. Les notes manuscrites de la main d’Engelbert insérées à la fin du volume (R4 recto) offrent un guide de prononciation de certains mots. Cet élément pédagogique explique la nature hétéroclite du volume : ce n’étaient pas tant les textes qui importaient, mais plus les langues utilisées. Dans le cas de l’ouvrage de Las Casas, nous constatons donc que le créateur du recueil a détourné le but originel de l’édition de susciter l’indignation du lecteur contre les Espagnols pour en faire simplement un texte grâce auquel apprendre le français15.

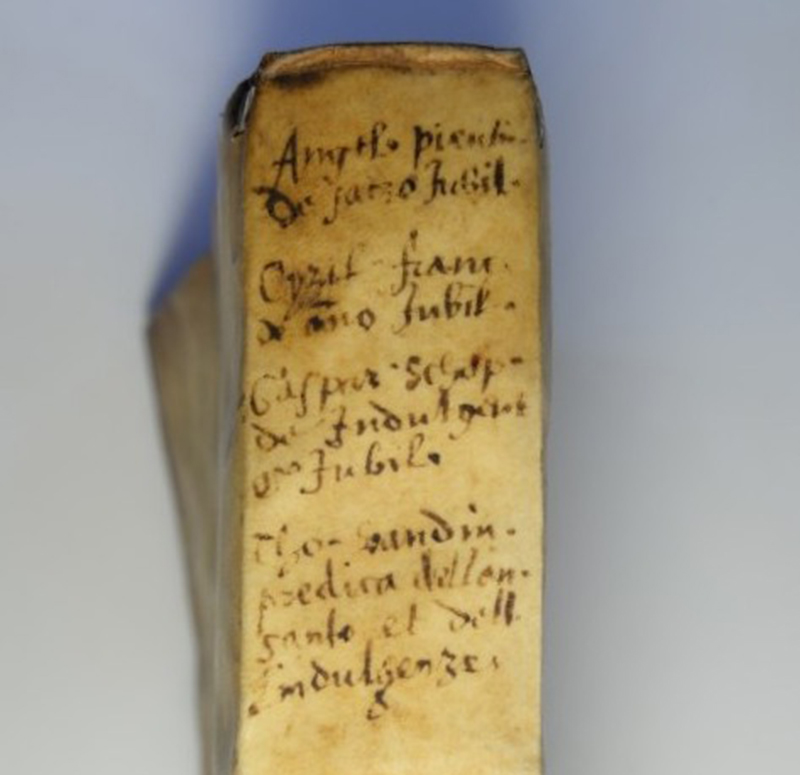

L’analyse de ces recueils nous fournit également des détails sur les pratiques des possesseurs de livres. Face à un contenu difficile à déterminer dans la période précédant la mise au point de reliures commerciales génériques, on procédait souvent à l’inscription du titre (ou des titres) d’un livre soit sur la tranche (ce qui était surtout le cas au xvie siècle) soit sur le dos du volume. Notons que l’étendue utilisable pour inscrire le titre dans ces parties du livre est relativement limitée si on souhaite maintenir une certaine lisibilité. Ceci est particulièrement problématique dans le cas d’un recueil où il ne s’agit pas d’indiquer le titre d’un seul ouvrage mais d’un ensemble parfois hétéroclite. Le recueil B 790 montre une de ces tentatives d’insertion des titres des pièces d’un recueil sur le dos (voir fig. 5). Le résultat n’est pas très probant. L’écriture mise à même le parchemin de la couvrure est pénible à déchiffrer, une difficulté accrue par le recours nécessaire aux abréviations pour insérer autant de texte que possible16.

Fig. 5. Indications de titres sur le dos de la reliure.

Source/Crédit : bibliothèque du Centre culturel irlandais, Paris, cote B 790. Photo M. Walsby

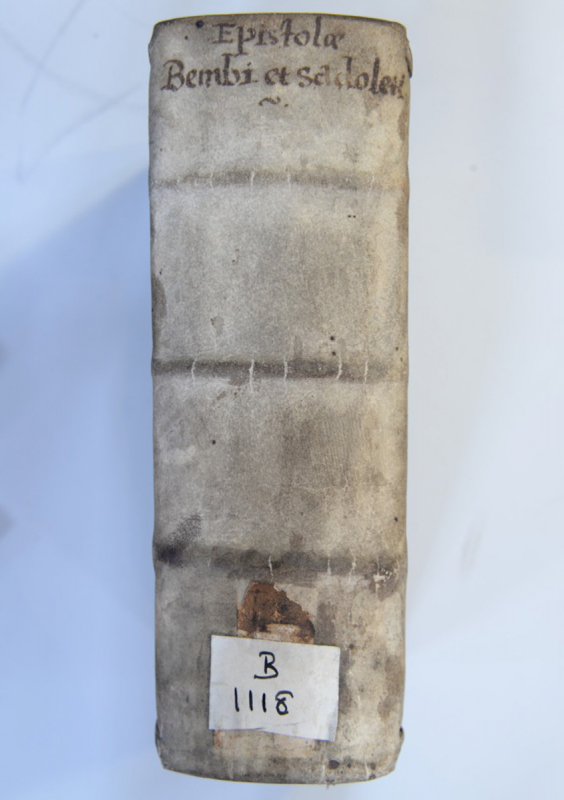

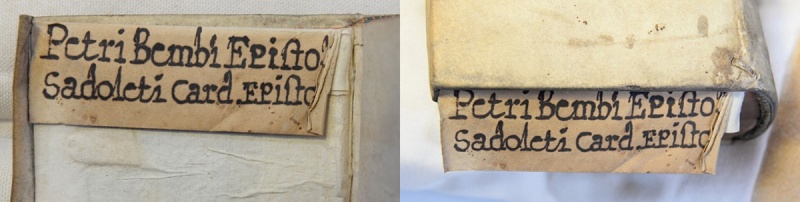

Cette difficulté pratique de lecture a encouragé certains relieurs à avoir recours à des indications imprécises qui n’avaient que très peu d’utilité. Le recueil B 752 est un cas d’école. La désignation générale « Various books » ne fait qu’informer le lecteur potentiel qu’il s’agit d’un recueil dont le contenu n’obéit pas à une règle claire et qui soit facile à synthétiser en un titre court. Le recueil B 1118 offre une solution novatrice à ce problème. Composé de deux exemplaires imprimés dans le Saint Empire germanique, le recueil a une certaine cohérence. Il s’agit d’éditions d’une sélection de lettres de Pietro Bembo et de Jacopo Sadoleto, deux cardinaux humanistes italiens renommés17. Cette similarité dans le contenu permettait d’écrire sur le dos du livre le titre sous une forme abrégée (voir fig. 6), mais ceci semble avoir été insuffisant pour un des possesseurs de ce volume.

Fig. 6. Dos du recueil des lettres de Bembo et Sadoleto.

Source/Crédit : bibliothèque du Centre culturel irlandais, Paris, cote B 1118. Photo M. Walsby

Il décida, en effet, de permettre une meilleure lecture du contenu du livre en faisant adjoindre à l’arrière du volume, sur le plat inférieur interne, une étiquette repliable sur lequel on avait inscrit les deux titres séparément. La position et la nature de l’étiquette18 sont intéressantes : elles suggèrent que son déploiement n’était pas censé être continu, mais qu’il ne devait servir que lorsque le volume n’était plus sur une étagère mais posé sur une table pour être consulté (voir fig. 7). Il devait ainsi permettre au lecteur de différencier rapidement entre divers livres posés autour de lui. On peut en déduire que ce recueil revêtait donc le rôle d’un livre d’étude qui, bien qu’imprimé dans un format portatif (in-octavo), servait surtout à une lecture à table, dans le cadre d’un travail intellectuel avec d’autres volumes à proximité.

Fig. 7. Titre supplémentaire ajouté sous forme repliée.

Source/Crédit : bibliothèque du Centre culturel irlandais, Paris, cote B 1118. Photo M. Walsby

Conclusion

L’analyse des recueils dans le cadre de la bibliothèque du Centre culturel irlandais souligne l’importance statistique du phénomène. Avec près du tiers des exemplaires de la collection préservés dans de tels volumes, comprendre pourquoi, par qui et comment on les a créés revêt une importance primordiale. Cette étude en souligne les enjeux pour les contemporains, des enjeux qui semblent parfois liés à des questions économiques mais souvent aussi à une volonté forte d’organiser le savoir d’une manière cohérente et utile à l’emploi. Cet aspect utilitaire est démontré tant par la confection d’ensembles très simples, comme c’est le cas pour le volume composite B 88, avec deux reliures attachées l’une à l’autre, que par l’insertion d’une étiquette pour en faciliter la consultation (recueil B 1118). L’examen des 62 recueils a également permis de mettre en avant le rôle joué par des créateurs appartenant tant à l’offre commerciale – éditeurs et libraires – qu’au lectorat. On note aussi la manière dont la matérialité de chaque exemplaire influence la création ou non de ces volumes, fluctuant selon le format et la quantité de papier nécessaire à chaque édition.

Un ou deux cas soulèvent également bien des questions d’importance considérable. Ainsi, la mise au sein d’une même reliure d’éditions publiées en langue française, latine et italienne (cote A 358), que l’on pourrait de prime abord rejeter comme étant un résultat du hasard ou de la pure motivation économique, cache une réalité plus complexe. On y découvre un dévoiement de la raison première d’existence de l’édition d’un texte qui nous oblige à porter un regard fondamentalement différent sur le concept de classification thématique d’une œuvre et à réfléchir à son évolution en fonction de son emploi – une conclusion dont la portée dépasse le cadre de l’analyse des recueils mais dont l’analyse permettra de présenter des incidences du phénomène.

Les idées présentées ici demandent, inévitablement, à être confirmées et étayées, et accompagnées d’une analyse statistique reposant sur un socle plus large pour déterminer si elles reflètent ce que l’on peut trouver dans d’autres collections patrimoniales. Le besoin d’élargir le champ touche également l’examen des cas particuliers. Le regard jeté sur le volume de quatre pièces de Richard Smith montre l’importance de comprendre la création de ces volumes non pas seulement pour la spécificité de chaque objet, par définition unique, mais également en prêtant attention à la manière dont les contemporains traitaient les autres exemplaires des mêmes éditions. C’est précisément cette approche de grande envergure qui est au cœur des investigations lancées dans ce domaine par le projet Sammelband 15-16 avec de nombreux partenaires européens, pour obtenir une vision d’ensemble de cet objet si complexe et fascinant.