Introduction

Travailler sur les livres anciens et la bibliographie matérielle amène à faire de curieuses découvertes – comme, parfois, s’apercevoir qu’une très riche collection se trouve dans la bibliothèque de l’université dans laquelle on travaille depuis plus de dix ans, sans qu’on en ait jamais soupçonné la richesse. C’est en collaborant à un nouveau projet centré sur l’étude des recueils factices du xvie siècle, Sammelband 15-16, que j’ai été amenée à travailler sur une telle collection, celle rassemblée par un chanoine d’Utrecht, Hubert van Buchell, dans la deuxième moitié du xvie siècle1. L’une des raisons pour lesquelles cette collection est restée dans l’ombre est qu’elle a été surtout étudiée pour ses volumes individuels et leurs particularités matérielles, mais très peu en tant qu’ensemble cohérent. Or c’est bien l’étude de ses recueils et de leur logique d’assemblage et de collection qui révèle tout l’intérêt du fonds Van Buchell pour l’histoire du livre.

Il existe peu de bibliothèques privées du xvie siècle qui aient été conservées dans leur quasi-intégralité et sans subir de changements majeurs dans l’aspect des volumes2. Alors que tant d’entre elles furent dispersées, celle d’Hubert van Buchell (1513-1599) a la particularité d’être restée quasi intacte grâce à son legs, dès la mort de son propriétaire, à la future bibliothèque universitaire d’Utrecht. Les plus de 2 500 titres qu’il légua ont pour la plus grande part été conservés, rassemblés dans environ 1 000 volumes. Ils ont, pour une part importante, gardé leur reliure d’origine. Ceci nous permet aujourd’hui d’en étudier les recueils non seulement pour tous les détails matériels qu’ils nous livrent, mais aussi pour la logique d’ensemble de cette collection, en recontextualisant ces volumes grâce aux éléments biographiques que l’on a sur leur propriétaire.

Il s’agit ici de présenter un premier survol de cette collection, de l’histoire de sa constitution et de sa conservation aux caractéristiques essentielles de ses volumes. J’aimerais en particulier interroger, par le biais thématique, la logique de constitution d’un recueil factice mais aussi d’un corpus de recueils dans une collection. En effet, comment appréhender la question des thématiques dans une collection entière, quand elle est aussi vaste que celle de van Buchell ? Le cas des traductions de l’Histoire du nouveau monde de Girolamo Benzoni (voir n. 12) éclairera ces enjeux.

Vie d’Hubert van Buchell et histoire de sa collection

Bien que Judith Pollmann déplore, dans la notice biographique qu’elle a consacrée à Hubert van Buchell, qu’on sache peu de choses à son sujet, le déroulé qu’elle nous donne de sa vie permet d’en saisir des contours somme toute assez précis3. D’ascendance allemande par son père, qui fut gouverneur au service du comte Floris d’Egmond (v. 1470 – 1539), Hubert van Buchell fit des études de droit à Cologne, avant d’être nommé chanoine au chapitre de l’église Sainte-Marie à Utrecht, où il s’installa en 1536. Il allait y passer trente ans, pendant lesquels il amassa une fortune personnelle non négligeable, à en juger notamment par les biens immobiliers qu’il acquit dans la ville. En 1569, lors de l’installation de troupes espagnoles à Utrecht, il fut obligé d’en héberger plusieurs capitaines, et de supporter le coût de leur séjour. Les tensions avec ces hôtes imposés l’amenèrent à quitter Utrecht pour aller s’installer à Cologne, la ville de ses études universitaires mais aussi un lieu dans lequel les chapitres d’Utrecht avaient des intérêts financiers, sur lesquels il pouvait ainsi continuer à veiller. Il laissa ses biens aux Pays-Bas à la garde de sa nièce et de son époux, mais il est vraisemblable qu’il emporta avec lui sa bibliothèque personnelle, ainsi que plusieurs manuscrits richement décorés du chapitre de Sainte-Marie qui lui avaient été confiés après l’épisode d’iconoclasme initié par les protestants en 15664. Dans les trente ans qui suivirent, c’est à Cologne, où il mourut finalement, que van Buchell continua d’enrichir sa collection de livres imprimés.

Dans son testament, établi en 1579, il léguait sa fortune et sa bibliothèque non pas à l’église Sainte-Marie, qui resta catholique, mais à l’église Saint-Jacques à Utrecht, qui devint un lieu de culte protestant. Van Buchell marquait ainsi clairement son choix pour la Réforme, même s’il semble ne s’être jamais formellement converti au protestantisme, après avoir renoncé à sa prébende de chanoine en 1584. Ce legs témoigne de la richesse de la bibliothèque personnelle de van Buchell, qui fut rapatriée en deux temps à Utrecht, en 1603 et 16055. Elle vint alimenter non pas la bibliothèque de l’église Saint-Jacques, mais le fonds de la bibliothèque publique créée en 1584 et située dans un premier temps dans l’église Saint-Jean, qui manquait encore cruellement de volumes. C’est cette collection publique qui forma le socle de la bibliothèque universitaire instituée au moment de la création de l’université d’Utrecht, en 1636. En d’autres termes, la collection d’Hubert van Buchell fut l’un des constituants majeurs de cette bibliothèque, avec celle d’Evert van der Poll, un humaniste d’Utrecht qui légua lui aussi ses livres à la bibliothèque publique à la même période que van Buchell6.

Grâce à cette entrée précoce dans une institution chargée de la conserver, de très nombreux volumes de la collection de van Buchell ont donc conservé leurs caractéristiques depuis le xvie siècle et leur passage entre les mains de leur dernier possesseur privé – dans bien des cas, également leur premier lecteur, puisque van Buchell acquit et fit relier lui-même une grande partie de ces ouvrages. Ce fait est essentiel pour l’analyse des Sammelbände en tant que témoignage des pratiques d’un lecteur et collectionneur de la Renaissance, puisqu’on a là l’assurance que les caractéristiques matérielles de ces recueils n’ont plus changé après la mort de van Buchell. Il faut cependant apporter quelques nuances à ce tableau.

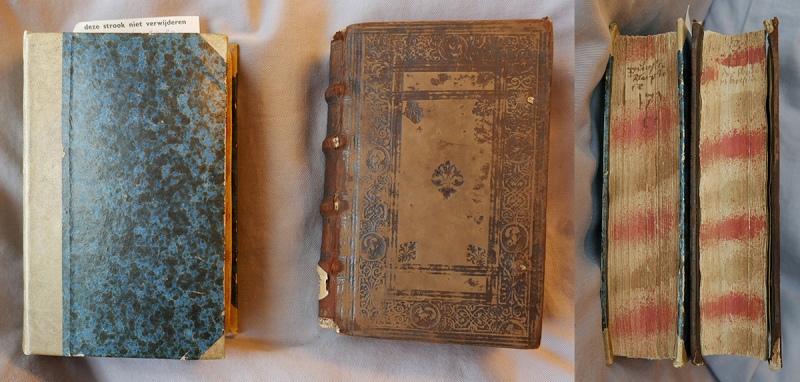

On trouve généralement sur les volumes la mention manuscrite « ex dono Buchelii », inscrite au tournant du xviie siècle sur la page de titre du premier livre de chaque recueil, et qui fut probablement apposée au moment de leur entrée dans la bibliothèque publique. De plus, on note la présence d’indications de titres inscrites sur la tranche par van Buchell lui-même pour signaler le contenu d’un volume (fig. 1).

Fig. 1. Deux volumes de la collection Van Buchell, à gauche K oct 54 (reliure récente), à droite T oct 155 (reliure d’origine), comportant tous deux les titres renvoyant au contenu tels qu’apposés par van Buchell sur la tranche.

Source/Crédit : coll. Van Buchell. Photos K. Laveant

Or on s’aperçoit que ces mentions se retrouvent également dans des volumes composites pourvus d’une reliure du xviiie ou du xixe siècle. Certains recueils furent en effet dépouillés de leur reliure d’origine au cours de campagnes de restauration. La mention sur la tranche permet de s’assurer que la cohérence d’origine du Sammelband fut préservée, mais certains furent visiblement démantelés pour former de nouveaux recueils factices réunissant des titres qui n’étaient pas, du temps de van Buchell, rassemblés dans le même volume. On doit donc s’interroger sur l’authenticité de tels volumes avant de les inclure dans le corpus buchellien pour les buts de notre étude. Il faut dans ces cas pouvoir s’appuyer sur des indices matériels précis qui permettent de conclure qu’un Sammelband a bien été préservé dans sa composition d’origine malgré l’attribution d’une nouvelle reliure. Par ailleurs, le premier catalogue de la bibliothèque publique d’Utrecht, publié par Salomon Rhodius en 1608, signale les titres appartenant au legs de van Buchell par un B en marge7. On sait par ce biais que quelques volumes ont disparu de la collection, notamment parce que des doublons et autres titres considérés comme ayant peu de valeur furent retirés de la bibliothèque8. Il faut donc tenir compte du fait que la collection a subi quelques modifications dans les premières décennies de sa présence dans la bibliothèque publique puis universitaire. Enfin, la collection continua de subir quelques altérations, puisque certaines reliures du xvie siècle furent restaurées, notamment au xxe siècle. Les dernières campagnes, menées avec prudence, n’apportèrent que les modifications les plus nécessaires aux reliures originales, et furent l’occasion de découvrir de précieux fragments de manuscrits et d’imprimés anciens utilisés pour renforcer la reliure au moment de sa création. On doit cependant toujours considérer la possibilité que certains détails matériels aient été perdus, comme, par exemple, des indications précieuses sur le prix de la reliure d’origine. On en trouve en effet régulièrement dans les volumes qui n’ont pas été restaurés, inscrites sur les gardes des volumes, par une main qui semblerait être celle de van Buchell lui-même. De plus, des détails supplémentaires furent ajoutés aux volumes au cours des siècles suivants, tels que des cotes de bibliothèque, dont il faut reconstruire la logique pour discerner les différentes couches d’ajouts apportés par les générations de bibliothécaires qui eurent la charge de cette collection.

Caractéristiques thématiques de la collection

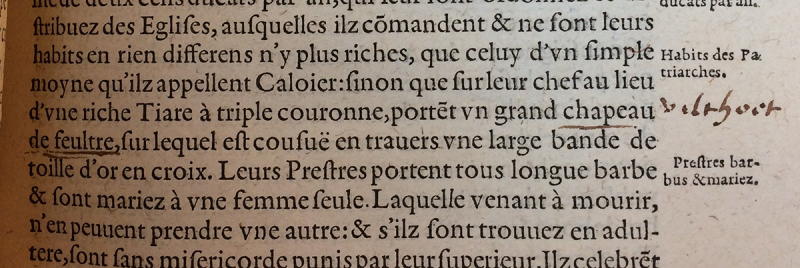

La vaste bibliothèque de van Buchell reflète une grande diversité de centres d’intérêt de la part d’un lecteur visiblement curieux, qui s’organise cependant autour de quelques traits dominants. En effet, on y trouve toute une variété d’ouvrages d’histoire et de chroniques, de cosmographie et de récits de voyages, ou encore d’apprentissage et de pratique des langues anciennes et vernaculaires, mais aussi de sciences naturelles et de médecine9. Ce sont cependant – sans surprise dans la bibliothèque d’un chanoine – les ouvrages religieux, d’une part de théologie, et d’autre part d’exercice du culte, qui sont les plus nombreux dans la liste. La diversité des langues présentes – latin et grec, allemand, français, néerlandais dans une moindre mesure, et encore au moins un cas italien – témoigne d’une pratique de lecture polyglotte de la part de leur possesseur. Celle-ci est confirmée par la présence dans de nombreux ouvrages d’annotations de la main de van Buchell, dans plusieurs de ces langues. Une étude de ces pratiques reste à faire pour déterminer une éventuelle systématique de prise de notes dans ces différentes langues ainsi que pour étudier les éléments de traduction d’un terme d’une langue à une autre, tels qu’ils apparaissent sous la plume de van Buchell (fig. 2).

Fig. 2. Nicolas de Nicolay, Les Navigations, peregrinations et voyages, faicts en la Turquie, Anvers, Willem Silvius, 1576, USTC 1421, UBU T qu 74, p. 302.

Annotation traduisant en néerlandais (« velthoet ») le terme « chapeau de feutre ».

Source/Crédit : coll. Van Buchell. Photo K. Laveant

Quoiqu’une partie de ces nombreux volumes (patristique, liturgie) soit conforme à ce que l’on s’attend à trouver en la possession d’un membre de la hiérarchie ecclésiastique catholique, on constate que de très nombreux livres proviennent de l’ample production protestante et calviniste contemporaine de van Buchell10. C’est là une donnée précieuse pour saisir les opinions personnelles d’un chanoine qui ne renonça que tard dans sa vie à sa prébende et ne laissa aucun écrit personnel évoquant clairement sa position face aux idées de la Réforme. Il faut en effet constater l’omniprésence dans sa bibliothèque d’écrits des plus grands théologiens protestants, non seulement Luther et Calvin, mais aussi Mélanchthon, Zwingli ou Martin Bucer, et de nombreux autres moins connus, avec une nette dominante des auteurs de régions germaniques (des actuelles Allemagne, Suisse et Alsace). La logique de collection de ces ouvrages, dont une partie, constituée de pamphlets ou Flugschriften, n’avait pas nécessairement vocation à être conservée après sa lecture, atteste que l’intérêt de notre collectionneur pour ces ouvrages et leur contenu allait au-delà de la simple curiosité pour la nouveauté de ces publications. Les traités théologiques importants comme les pamphlets polémiques plus fugaces sont conservés dans des reliures similaires, qui devaient ainsi donner une certaine unité visuelle aux volumes sur les étagères. La solidité et l’attention portée aux détails des décors de ces reliures attestent du souhait de conservation de ces textes dans des volumes pérennes et agréables à l’œil. Là encore, les annotations de la main de van Buchell témoignent d’une lecture attentive, plume en main. Ces détails matériels vont donc dans le même sens que le choix fait par van Buchell dans son testament concernant le legs de sa bibliothèque, et dénotent de manière discrète mais claire son positionnement confessionnel à la fin de sa vie. Enfin, il faut noter la part réduite de textes qu’on pourrait qualifier de fiction littéraire et de divertissement. Dans l’état actuel de la collection, on n’y trouve que quelques ouvrages classiques en latin, telles une édition des comédies de Térence et une autre des tragédies de Sénèque, ou encore une édition complète des œuvres d’Apulée. En ce sens, la présence d’un texte poétique en français au sein de cette collection peut surprendre. Ce poème narratif, intitulé Pax hominibus bonæ voluntatis. Le testament et bonne volunté de l’abbé des conars (fig. 3), paru en 1562, fut imprimé sans données commerciales par Guillaume II Nyverd à Paris11.

Fig. 3. Page de titre de la Pax hominibus, [Paris, Guillaume II Nyverd], 1562.

Source/Crédit : coll. Van Buchell. Photo K. Laveant

Le chef d’une abbaye parodique y propose une réflexion sur l’état du monde et y justifie l’importance du discours issu du monde de la folie aux côtés de discours religieux plus sérieux. Ce poème joyeux avait également pour but de défendre la tenue de fêtes de carnaval à Rouen, alors que la ville se trouvait temporairement aux mains des protestants qui voulaient interdire de telles pratiques. Or il ne faut pas tant considérer la nature joyeuse et parodique du texte lu seul, que sa présence dans un recueil factice, pour comprendre de quelle manière il put être lu et compris par van Buchell. En effet, il est conservé avec d’autres courts ouvrages en français parus à Paris autour de la même date, qui traitent tous de positionnements envers la nouvelle foi protestante en France, que ce soit d’un point de vue théologique (Claude de Ruby, La resurrection de la saincte messe, Paris, Nicolas Chesneau, 1565 (USTC 38154)), ou plus politique, pour analyser les graves tensions entre catholiques et protestants qui agitèrent le royaume à cette période (Claude de Sainctes, Discours sur le saccagement des eglises catholiques, Paris, Claude Frémy, 1563 (USTC 9679)). En ce sens, le texte conard fut inséré dans ce recueil non pas pour son contenu léger et divertissant mais en tant que témoin des troubles religieux de son temps, et c’est certainement en ce sens qu’il fut lu par les personnes ayant eu en mains ce Sammelband. Par ailleurs, ce cas nous rappelle également que certains volumes de la collection ne furent pas créés à la demande de van Buchell lors de son acquisition des livres, séparément ou en lot. Il hérita également de volumes qui lui furent donnés par des membres de son entourage. Dans ce recueil en particulier, les provenances inscrites sur l’une des gardes volantes indiquent que le volume passa en l’espace de quelques années entre les mains de plusieurs chanoines de l’église Sainte-Marie. Ce n’est donc pas van Buchell qui choisit les titres ni leur ordre dans le volume lors de sa création : il le reçut en don ou lors d’un échange avec un autre chanoine de son chapitre alors qu’il résidait encore à Utrecht.

Un cas d’étude : les traductions de l’Histoire du nouveau monde de Benzoni

Dans le cadre de cette réflexion thématique, et pour illustrer comment la matérialité de ces volumes peut nous aider à comprendre la logique de constitution et d’utilisation par van Buchell de certains de ses Sammelbände, on se penchera sur un cas d’étude spécifique. Il s’agit des traductions de l’Histoire du nouveau monde de Girolamo Benzoni et des ouvrages qui, dans la collection Van Buchell, évoquent la France antarctique, cette éphémère colonie française au Brésil (1555-1560).

Traductions de Benzoni dans la bibliothèque de van Buchell

La historia del mondo nuovo de Benzoni parut d’abord à Venise en 1565 et connut une deuxième édition dans la même ville en 157212. L’ouvrage donna lieu à plusieurs traductions et adaptations par le pasteur protestant Urbain Chauveton, qui parurent toutes chez Eustache Vignon à Genève : une traduction en latin (1578)13, une traduction en français (1579)14, et la publication séparée d’un appendice que Chauveton avait ajouté à ces deux traductions, en 157915, à partir d’un témoignage en français de Nicolas Le Challeux, paru en 156616. La traduction latine du texte de Benzoni par Chauveton fit elle-même l’objet d’une traduction en allemand, celle de Nikolaus Höniger, qui fut éditée à deux reprises à Bâle chez Sebastian Henricpetri (1579 et 1582)17. Par ailleurs, l’ouvrage de Benzoni connut d’autres éditions et retraductions en différentes langues, et la traduction latine de Chauveton fut elle aussi rééditée plusieurs fois. Ce paysage éditorial et traductorial complexe atteste de l’intérêt de nombreux lecteurs pour le sujet, mais aussi des multiples voix d’auteurs et de traducteurs qui s’insèrent dans le texte, souvent avec leur propre agenda politique et religieux18.

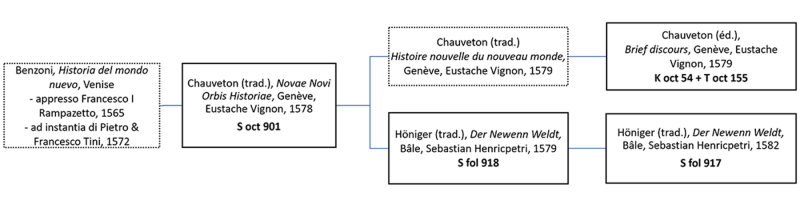

Dans la collection Van Buchell, on trouve plusieurs des éditions signalées ci-dessus : un exemplaire de la traduction latine et deux exemplaires du Brief discours de Chauveton, ainsi que deux éditions de la traduction d’Höniger (telles que présentées dans la fig. 4).

Fig. 4. Traductions et adaptations de l’Histoire du nouveau monde de Benzoni par Höniger, présentes dans la collection Van Buchell (signalées par leur cote).

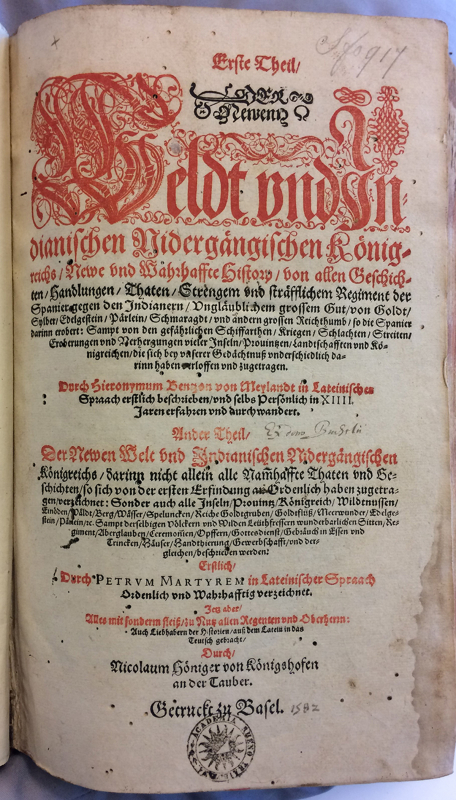

Avant d’en venir au cas des ouvrages de Chauveton, l’exemple des deux éditions d’Höniger permet de comprendre la présence de « doublons » dans la collection. Les deux volumineux recueils in-folio S fol 917 et S fol 918 contiennent en effet deux exemplaires des éditions de 1579 et 1582. On peut s’étonner que van Buchell ait éprouvé le besoin de posséder deux éditions d’un texte qui fut republié sans modifications textuelles conséquentes trois ans après sa première parution. Le S fol 918 s’ouvre par la première édition du texte telle qu’elle parut en 1579, suivie de trois autres ouvrages qui sont des traductions en allemand d’une relation de voyage en Éthiopie, d’une cosmographie et d’une chronique universelle par le Portugais Francisco Álvares, toutes parues en 1576 à Francfort19. Le S fol 917, en revanche, place la traduction d’Höniger en première partie d’une plus large compilation de récits contemporains sur le Nouveau Monde. Cette compilation fut publiée par Sebastian Henricpetri à Bâle en deux éditions distinctes20 mais qui étaient visiblement destinées à former un tout, puisque les ouvrages qu’elles contiennent sont numérotés en cinq parties (1582 : parties un et deux ; 1583 : parties trois à cinq, dont une traduction en allemand par Lävinus Apollonius du Brief Discours de Chauveton, absent de la traduction d’Höniger)21.

Fig. 5. Page de titre de l’édition de l’Erste theil der newenn weldt, Bâle, Sebastian Henricpetri, 1582.

Source/Crédit : coll. Van Buchell. Photo K. Laveant

Autrement dit, on a là deux recueils qui fonctionnent différemment. Le S fol 917 est un Sammelband composé de deux titres publiés par un imprimeur-libraire qui pouvait vendre les deux ouvrages séparément ou comme un tout à un public d’acheteurs s’intéressant suffisamment au sujet pour vouloir acheter une anthologie de textes publiée sur deux ans. En revanche, le S fol 918 allie à la traduction de Chauveton par Höniger, parue à Bâle, des traductions allemandes des œuvres de Francisco Álvares parues à Francfort : il s’agit d’un Sammelband composé spécialement par un individu qui choisit les titres, produits par deux éditeurs en deux lieux différents, en fonction de leur intérêt à être rassemblés ensemble pour lui, en raison de leur unité thématique. Il les assembla dans un ordre qui faisait sens pour lui, soit le titre le plus récent (Höniger) en premier, et les trois titres d’Álvares ensuite, malgré leur publication de quelques années antérieure. Certes, on retrouve dans la série des trois livres d’Álvares édités par Sigmund Feyerabend en 1576 la même volonté de la part d’un libraire de proposer une entreprise éditoriale pouvant être achetée « en gros », mais la main de l’acheteur se manifeste dans le choix d’y allier l’édition bâloise d’Höniger pour créer un Sammelband original et unique. Ceci peut expliquer pourquoi van Buchell aurait acquis deux éditions d’un même texte : dans un premier temps, en 1579 ou peu après, pour forger une collection de titres qui fasse sens pour lui (S fol 918) ; et dans un deuxième temps, en 1583, non pas tant pour le premier titre, dont il possédait déjà une version similaire, que pour le florilège d’autres titres (S fol 917), qui complétait ainsi sa bibliothèque sur le sujet.

Comment situer thématiquement les ouvrages de Chauveton dans la collection ?

On retrouve de telles considérations en étudiant la présence dans cette collection également de la traduction de Benzoni en latin par Chauveton, qui se trouve dans le volume S oct 901. Ce recueil est constitué comme suit :

- 1. Girolamo Benzoni, Novae novi orbis historiæ…, [Genève], chez Eustache Vignon, 1578 ;

- 2. Louis Villebois, Rerum in Arvernia gestarum…, Neuchâtel, Toussaint du Pré, 1577 ;

- 3. Leonard Gorecki, Descriptio belli Ivoniæ…, Francfort, André Wechel, 1578 ;

- 4. Jan Łasicki, Clades Dantiscanorum…, Francfort, André Wechel, 157822.

Fig. 6. Page de titre de la Novae novi orbis historiæ, de Girolamo Benzoni, [Genève], chez Eustache Vignon, 1578.

Source/Crédit : coll. Van Buchell. Photo K. Laveant

Le fil thématique qui peut expliquer le choix de rassembler ces ouvrages dans un même volume n’est pas immédiatement apparent. La traduction de Benzoni est en effet suivie par :

- un pamphlet polémique contant, du point de vue des protestants, les sièges d’Ambert et d’Issoire en 1577, au terme desquels les catholiques reprirent les villes des mains de ceux-ci ;

- une description des luttes de la Moldavie et de la Valachie pour résister aux poussées ottomanes sous l’autorité de Selim II ;

- et une description du siège de Danzig, en 1577, par le prince de Transylvanie, Stephen Báthory, suite à sa rivalité avec l’empereur Maximilien II pour être élu à la tête de la République des Deux-Nations (Pologne-Lituanie).

On a donc là, à première vue, un ensemble assez disparate de livres, parus en 1577-1578, qui proposent des récits d’événements contemporains dans des espaces se trouvant en proie à des conflits d’influence entre grandes puissances européennes et orientales, et portant sur des régions du monde extrêmement variées. Cependant, il me semble qu’un lien sous-jacent plus fort existe, qui n’apparaît que si l’on considère les auteurs des ouvrages. Il s’agit dans tous les cas d’historiens protestants ou calvinistes – dans le cas de la traduction latine de l’Histoire du Nouveau Monde, il faut à mon avis prendre en compte non pas l’auteur original de l’œuvre, Benzoni, mais son traducteur, Chauveton, qui correspond également à ce profil. On peut donc avancer que le choix de rassembler ces ouvrages d’histoire contemporaine dans un recueil a donc certes à voir avec leur sujet général et leur date de parution, mais que l’élément décisif dut être le profil de leurs auteurs, et le regard spécifique qu’ils portent sur le monde contemporain et sur les événements qu’ils décrivent. Ceci est confirmé par l’analyse de deux autres recueils contenant l’ajout par Chauveton à l’Histoire du monde de Benzoni, paru séparément en français sous le titre Brief discours d’un voyage de quelques François en la Floride.

Fig. 7. Page de titre du Brief discours et histoire d'un voyage de quelques François en la Floride de Urbain Chauveton, [Genève, Eustache Vignon], 1579.

Source/Crédit : coll. Van Buchell. Photo K. Laveant

Il faut rappeler que pour le domaine francophone, plusieurs récits majeurs existent à la fois autour de la description du Nouveau Monde c’est-à-dire plus spécifiquement du Brésil et de ses habitants, et autour des événements liés à la présence française dans la « France antarctique » dans les années 1555 à 1560, avec l’installation de Fort Coligny par Nicolas de Villegagnon, son épisode protestant en 1557, puis l’attaque et la prise du fort par les Portugais en 1560. Ces récits sont de la main de témoins ayant fait le voyage, comme André Thevet qui publia Les singularitez de la France antarctique en 155723, Nicolas de Villegagnon lui-même avec son Histoire des choses memorables advenues en la terre du Bresil en 156124, et Jean de Léry dont la première édition de son Histoire d’un voyage fait en la terre du Bresil parut plus tardivement, en 1578, à Genève25. Le décalage de publication du récit de Jean de Léry s’accompagna d’un virage religieux effectué par celui qui était devenu pasteur protestant à Genève. La coloration politique et religieuse de ces récits est donc évidente, et c’est dans cette logique que s’inscrit également la publication des textes de Chauveton. Jean de Léry ajouta d’ailleurs le Brief récit dans les rééditions de son Histoire d’un voyage en mentionnant sa dette envers Chauveton26.

Il est donc d’autant plus intéressant d’observer de quelle manière les exemplaires de certains de ces ouvrages furent mis en recueil dans la collection de van Buchell. Ce dernier possédait en effet deux exemplaires du Brief discours de Chauveton, mais aussi un exemplaire des Singularitez de la France Antarctique de Thevet, et un exemplaire de l’Histoire d’un voyage de Jean de Léry27. Or leur mise en recueil correspond aux observations proposées plus haut concernant la traduction en latin de Benzoni par Chauveton. En effet, les Singularitez de Thevet (édition parisienne de 1558) inaugurent dans la collection Van Buchell un volume qui comprend par ailleurs deux livres de Blaise de Vigenère, Les chroniques et annales de Poloigne et La description du royaume de Poloigne, parus tous deux à Paris chez Jean Richer en 1573 (recueil S qu 222)28. Or les deux ouvrages de Vigenère ont une orientation politique claire. C’est au futur Henri III, nouvellement élu roi de Pologne, et dont il devint secrétaire, que Vigenère les dédia, comme on le voit à l’épître au prince qu’il inséra dans les deux livres. Les deux volumes visaient sans doute autant à offrir à Henri ces descriptions géographique et historique du pays pour qu’il puisse se familiariser avec le nouveau royaume dans lequel il allait se rendre, qu’à donner au public français des ouvrages de connaissance satisfaisant leur curiosité pour cette contrée lointaine. En ce sens, ils fonctionnent bien avec l’ouvrage de Thevet, qui, certes, est d’abord une ethnographie, mais qui se trouve de fait replacé, par son rapprochement avec les ouvrages de Vigenère, dans le contexte historique et politique du voyage de son auteur dans la France antarctique29.

De manière similaire, et avec une cohérence politique et religieuse encore plus évidente, le volume T oct 155 de la collection Van Buchell rassemble le Brief discours de Chauveton (no 1) et l’Histoire d’un voyage de Léry (no 2). On pourrait donc s’étonner que vienne en troisième position un pamphlet anonyme a priori plus inattendu, l’Advertissement du bien-vueillant au peuple Cambresien paru en 158130. Comme on l’a mentionné, il y a une cohérence logique très forte à mettre en regard les deux ouvrages de Chauveton et de Léry, et ce d’autant plus que les deux éditions en question parurent dans un laps de temps très court (1578 et 1579) dans la même ville, Genève, ce qui pouvait en faciliter un envoi commun lors d’une commande de livres en direction de Cologne. Le pamphlet anonyme fut produit ailleurs, très probablement en France. Il s’agit d’un mince in-octavo de 24 pages, qui oppose deux adresses aux Cambrésiens lors du siège de Cambrai de 1581. La première les exhorte à revenir dans le giron des Pays-Bas espagnols et à accueillir de nouveau leur évêque-duc, Louis de Berlaymont, exilé à Mons en 1576 ; elle fut publiée d’abord seule, dans un pamphlet également imprimé en 1581. La seconde adresse, dans cette édition, est une réponse. Elle attaque violemment Berlaymont en l’accusant d’avoir régné par la terreur sur la ville et d’avoir en lui « trouvé la figure d’un loup, auquel on avoit baillé la garde des brebis […] s’efforceant d’exposer l’un & l’autre à la servitude insupportable des Espaignols31 ». Le texte encourage les Cambrésiens à affirmer leur indépendance et à accueillir l’autorité du duc d’Anjou, devenu « protecteur de la liberté des Pays-Bas » à la suite de son alliance avec Guillaume d’Orange en 1580. Le deuxième tract, qui parle au nom des Cambrésiens, fait clairement apparaître que la réponse au premier texte vise à renforcer l’aura du parti français et à remporter l’adhésion des habitants d’une ville passée plusieurs fois d’un camp à un autre. Il ne s’agit pas d’un ouvrage calviniste, puisque les enjeux politiques sont tout autres, mais son lien thématique avec les livres de Chauveton et de Léry est pourtant irréfutable : tous trois constituent des attaques contre le comportement cruel et sanglant des Espagnols, que ce soit au Nouveau Monde ou dans les Pays-Bas. L’Advertissement du bien-vueillant pose en effet de manière centrale la question de leur gouvernement, jugé inique et répressif pour les peuples qu’ils dominent, plus spécifiquement ici aux confins du royaume de France.

La question du bon gouvernement est au cœur d’un autre recueil dans lequel s’insère le second exemplaire du Brief discours de la collection Van Buchell (recueil K oct 54), et c’est ce thème qui permet de comprendre la place du texte de Chauveton dans ce Sammelband. Ce volume contient cinq titres :

- 1. Stephanus Junius Brutus [Philippe de Mornay ou Hubert Languet], De la puissance legitime du prince sur le peuple et du peuple sur le prince, [Genève, François Estienne], 1581 (USTC 6639)32 ;

- 2. La Supreme restauration du royaume de France, s. l., s. n., 1581 (USTC 18045) ;

- 3. Urbain Chauveton, Brief discours et histoire d'un voyage de quelques François en la Floride, [Genève, Eustache Vignon], 1579 (USTC 22674) ;

- 4. Diogenes ou du moien d’establir apres tant de miseres et calamitez une bonne et asseurée paix en France, Liège [Genève], s. n., 1581 (USTC 39672) ;

- 5. Baruch Canephius [Philippe de Mornay], Atheomachie ou refutation des erreurs et detestables impietez des atheistes, libertins et autres esprits profanes, Genève, Jean Durand, 1582 (USTC 1862).

L’insertion du texte de Chauveton au milieu de pamphlets philosophiques et politiques éclaire encore davantage que dans le Sammelband précédent à quel point le Brief discours se prête à une double lecture : récit en terres lointaines, certes, mais surtout, ici, discours sur le bon ou le mauvais comportement d’une puissance envers ceux qui lui sont assujettis. Les ouvrages rassemblés dans ce recueil traitent en effet tous de cette question, en particulier en lien avec la situation de guerre civile en France qui régnait au moment de leur parution (deuxième et quatrième pamphlets du recueil)33. On y trouve même certains échos d’un livre à l’autre qui peuvent expliquer l’ordre dans lequel les livres ont été classés au moment de leur mise en recueil, puisque le Diogenes qui suit le Brief Discours revient sur le massacre des Français perpétré par les Espagnols en Floride34. Là encore, cet intérêt de van Buchell pour les ouvrages polémiques incitant à la réflexion politique est confirmé par la présence dans sa collection de l’original latin de De la puissance legitime du prince (no 1), les Vindiciæ contra tyrannos, dans sa première édition datée de 157935. On voit donc apparaître, de recueil en recueil, une ramification d’ouvrages qui, mis ensemble, déplacent la compréhension que l’on peut avoir de la signification des ouvrages d’Urbain Chauveton (ainsi que de Jean de Léry et André Thevet) dans la collection de van Buchell. Loin d’être, aux yeux du possesseur de ces volumes, de simples récits sur le Nouveau Monde (certes orientés sur le plan religieux et politique), ils représentent – et sont lus comme – une véritable réflexion en géopolitique et, au-delà, en philosophie politique.

Conclusion

Il convient toujours, quand on étudie des Sammelbände du xvie siècle, de garder une certaine prudence dans l’analyse des logiques de mise en recueil. On ne peut pas exclure que le choix des ouvrages reliés ensemble soit aussi conjoncturel, et lié à la date et aux circonstances dans lesquelles plusieurs titres étaient achetés et donnés à relier ensemble. Pour autant, les recueils analysés ici nous livrent des éléments concluants, étant donnée l’importance numérique des titres présents dans la collection Van Buchell qui appartiennent à un même groupement thématique large, celui des récits de voyages et des descriptions géographiques et ethnographiques, en particulier touchant au Nouveau Monde. Les choix effectués dans les volumes tendent à donner à l’orientation et au discours religieux et politique des auteurs une position centrale, qui a en définitive plus d’importance que la stricte unité des sujets à l’intérieur des volumes. Cette logique permettait également de classer sur les étagères d’une vaste bibliothèque personnelle des volumes qui constituaient des unités thématiques fortes, à la fois sur le plan du sujet et sur celui de leur cohérence idéologique, en mettant côte à côte des ouvrages qui n’auraient pas nécessairement été classés dans la même section si les livres avaient été reliés séparément.

Une telle étude nous livre également de précieux éléments de réflexion sur la manière dont van Buchell lisait les livres qu’il ordonnait ainsi sur ses rayonnages. L’analyse de ce pan de sa collection nous éclaire sur la manière dont un lecteur individuel pouvait lire et comprendre une série de titres pour leur donner une classification et leur accorder une signification qui dépassent le simple agencement thématique. Ce qui, à première vue, semble surtout être une curiosité éclectique pour les récits de voyage et les histoires locales se révèle être la manifestation d’un vif intérêt pour les analyses politiques contemporaines sur les luttes d’influence des grandes puissances européennes en Europe et en Amérique. On dépasse là la simple curiosité neutre du lecteur bibliophage et avide de nouvelles du monde. Les recueils de van Buchell dessinent le portrait d’un érudit ayant un intérêt particulier pour la réflexion philosophique et politique sur la question du bon gouvernement. En cela, ils constituent un apport majeur à notre connaissance de la réception de telles œuvres au xvie siècle. Ils nous aident en effet à comprendre les centres d’intérêts de toute une catégorie de lecteurs qui, au contraire de certaines grandes figures intellectuelles, ne nous ont laissé pour toute fenêtre sur leur compréhension des problèmes de leur temps que les volumes qu’ils collectionnèrent.

![Fig. 3. Page de titre de la Pax hominibus, [Paris, Guillaume II Nyverd], 1562.](docannexe/image/315/img-3-small800.JPG)

![Fig. 6. Page de titre de la Novae novi orbis historiæ, de Girolamo Benzoni, [Genève], chez Eustache Vignon, 1578.](docannexe/image/315/img-6-small800.jpg)

![Fig. 7. Page de titre du Brief discours et histoire d'un voyage de quelques François en la Floride de Urbain Chauveton, [Genève, Eustache Vignon], 1579.](docannexe/image/315/img-7-small800.jpg)