L’objet de cette étude est d’analyser « l’effet livre » qui se dégage d’un recueil factice composé de quarante-deux pièces relatives à la propagande réformée1, à l’aube du long cycle des guerres de religion. Par « effet livre », on entendra une concentration d’interprétations, de réflexions et d’émotions suscitées par la réunion de ces différentes pièces que le lecteur peut lire comme un tout unifié avec une relative cohérence. Ce recueil factice, conservé à l’université catholique de Lyon dans la collection de Fleury Lavallée2, peut tout d’abord être décrit à travers ses deux dominantes principales : d’abord, son inscription temporelle très homogène, la plupart des pièces du recueil (36, soit 86 %3) ayant été publiées en 1561-1562, juste avant ou pendant la première guerre de religion4. Ensuite, son ancrage géographique présente un caractère unifié : une grande partie des pièces (18, soit 43 %), où le lieu est explicitement mentionné, a en effet été publiée à Lyon et en particulier chez Jean Saugrain5. Ce chiffre mériterait cependant d’être revu à la hausse car, à l’exception d’une publication genevoise et de deux parisiennes6, l’autre moitié des titres du recueil ne mentionne aucune adresse sur la page de titre, ce qui n’exclut pas d’autres publications lyonnaises (la somme totale des pièces lyonnaises serait alors plus proche de 23, si on accepte l’attribution de certaines éditions incertaines au libraire lyonnais Jean Saugrain7). L’ensemble peut donc se lire comme une sonde dans les pratiques éditoriales ainsi que dans l’imaginaire réformé lyonnais, pendant la première guerre de religion, au moment précis où Lyon passe à la Réforme, entre le 30 avril 1562 et juin 15638. Évidemment, ce recueil factice ne comprend pas toutes les pièces polémiques publiées à Lyon, mais il interroge sur une volonté de créer une mémoire de ce que fut la première guerre de religion dans la capitale des Gaules.

Pour mieux situer ce recueil factice, on peut le distinguer d’autres éditions collectives opérées dès le xvie siècle, dans la grande proximité des conflits civils. Cet objet se différencie d’abord nettement des autres collections imprimées protestantes, qu’elles soient contemporaines comme les Mémoires de Condé9 (1562), ou diffusées dans les décennies suivantes, comme les Mémoires de l’Estat de France sous Charles IX (1571-1575) ou les Mémoires de la Ligue (1587-1599). À la différence de ces mémoires bien étudiés par la critique, ce recueil factice lyonnais de controverse réformée n’est pas supervisé par une voix, même anonyme, qui, dans les préliminaires, guiderait le lecteur et orienterait ses réactions. Bien que relié dans un format in-seize, ce recueil serait plus proche des collections privées de libelles et de poésies, comme celle du médecin réformé François Rasse des Neux10, ou encore comme celle, à la fin du siècle, de Pierre de L’Estoile11. Il faut d’emblée reconnaître que ce recueil factice comprend une grande part d’ombre (qui, hélas, ne sera pas dissipée dans ces pages), sur ses premiers propriétaires bien sûr, mais aussi sur son élaboration et sur sa circulation, sur les intentions qui ont poussé à réunir et à éditer ces pièces, toutes écrites en français. La plupart des imprimés sont très courts, oscillant entre 10 et 30 pages ; certains font 8 pages, comme L’Adieu de la Messe (no 17), d’autres, très minoritaires, sont plus copieux, comme le Sommaire recueil des signes sacrez (no 27), riche de 174 pages.

Une répartition sommaire du recueil factice aide à y voir plus clair entre différentes catégories de textes (même si les frontières entre celles-ci sont très perméables) : quinze imprimés sont des pamphlets, quinze autres relèvent du genre déclamatoire, six sont des ordonnances (y compris facétieuses), trois relèvent de l’argumentation spirituelle et enfin trois autres sont composés de chansons ou de poésies. Le choix de composition du recueil ne relève pas d’un ordre strict qui présenterait ces quatre groupes de pièces comme des catégories étanches, mais une tendance générale a été suivie pour classer les pamphlets en premier, puis les pièces déclamatoires et enfin les ordonnances. La question de l’unité de l’ensemble, ou de plusieurs ensembles, mérite d’être posée, comme l’avait fait Katell Lavéant en remarquant que ce recueil comportait une seconde pagination, inscrite par une main du xvie siècle, ce qui laisse supposer que ces pièces « se trouvaient probablement d’abord dans un ou plusieurs recueil(s) antérieur(s), démantelé(s) pour constituer le recueil dans son état actuel12 ».

En l’absence d’informations plus sûres sur l’histoire de ce recueil factice, on peut se concentrer sur les lectures qu’il suscite. En effet, ce recueil produit cet « effet livre », il dresse un état des lieux, cartographie une sensibilité religieuse et configure une mémoire du parti réformé (même s’il est clair que l’objet a surtout circulé entre des mains catholiques qui l’ont annoté). On cherchera à voir comment ce recueil participe à la construction d’une mémoire confessionnelle, en questionnant les rapports qui se nouent entre guerre, publication et militantisme, autour de Lyon en 1562. Pour répondre à cet objectif, on déclinera trois fonctions qu’on peut attribuer au recueil factice dans son rapport à la guerre et à la communauté calviniste lyonnaise : la première fonction revient à accompagner et commenter le conflit en cours dans ses événements récents ; la seconde consiste à provoquer le conflit, à l’exacerber et à le nourrir par la violence pamphlétaire ; la troisième fonction vise à construire une mémoire du conflit caractérisée par l’hétérogénéité des voix qui la traversent.

En d’autres termes, ce recueil factice peut être analysé comme un livre qui se confronte avec l’événement politico-religieux, soit vers le passé le plus récent, soit vers le présent de la lutte, soit vers le futur, dans la construction d’une mémoire confessionnelle destinée aux générations à venir : ces trois rapports au temps façonnent le rapport de cet imprimé avec l’action militante.

Des imprimés qui accompagnent et commentent le conflit

Tout d’abord, dix imprimés au sein du recueil (soit presque un quart de l’ensemble) sont explicitement en lien direct avec l’actualité du conflit. Plus précisément, cinq portent sur des événements nationaux récents, déterminants dans l’engrenage qui va progressivement déclencher la première guerre de religion. On peut retracer une chronologie des grands moments qui, deux ans plus tôt, vont précipiter le conflit, même si l’ordre éditorial du recueil ne suit pas la chronologie historique. Ainsi, La Vraye histoire contenant l’inique jugement & fausse procedure faite contre […] Anne du Bourg (no 24) narre l’exécution du magistrat protestant brûlé à Paris, le 23 décembre 1559, tandis que la conjuration d’Amboise (mars 1560) apparaît dans L’Histoire du tumulte d’Amboise (no 29). Cet événement national n’est d’ailleurs pas sans rapport avec Lyon : selon la plume très catholique du chanoine Gabriel de Saconay, dans son Discours des troubles advenus à Lyon, le complot fut « resolu en la dicte ville de Lyon » et les principaux « séditieux » étaient de Lyon13.

Trois autres titres relèvent du genre de la « harangue », alors très répandu, qui donne à lire, à travers une recomposition éditoriale, les arguments tels qu’ils auraient été déclamés. Le récent colloque de Poissy (automne 1561), qui donne une reconnaissance publique à la Réforme française (même si aucun compromis n’est trouvé entre les deux partis), est bien illustré dans le recueil factice, où deux imprimés reprennent l’argumentaire de Théodore de Bèze : l’Ample discours des actes de Poissy (no 26), puis la Harangue des ministres de la parole de Dieu (no 33), dont la page de titre prétend que le texte a été imprimé à Poissy. Enfin, l’Ample déclaration faite par Monsieur le prince de Conde (no 14) est une reprise de l’édition orléanaise de 1562 qui va ouvrir les Mémoires de Condé. Cet écrit fait référence au massacre de Wassy (1er mars 1562), qui provoque la première guerre de religion et la conquête de nombreuses villes par les calvinistes.

On peut donc relire, certes dans le désordre, grâce aux libelles du recueil factice, une histoire des signes avant-coureurs du conflit, de 1559 à 1562. Cette histoire est marquée par le conditionnement de la rhétorique partisane et par la prédominance du genre oratoire. En effet, les sous-genres de la « harangue », de la « remontrance » surtout, ou encore de l’« avis » sont très présents dans le recueil factice14 : 36 % du recueil factice est constitué de pièces déclamatoires qui pouvaient donner au public réformé lyonnais des argumentaires construits (convergents et souvent redondants), des résumés et des réponses déjà prêtes pour la controverse.

Il est ensuite possible de lire les pièces en rapport avec les événements nationaux comme une propédeutique pour les imprimés traitant de l’actualité locale et des troubles lyonnais. En effet, ce recueil souligne l’interaction complexe entre l’histoire nationale et l’histoire municipale, si bien que, des causes récentes du conflit, le lecteur passe à l’actualité de l’histoire en train de s’écrire, et au présent de la Réforme lyonnaise. Parmi les nombreuses pièces imprimées à Lyon, cinq sont en effet explicitement consacrées aux événements survenus pendant la prise de la ville (à ces cinq titres, il faudrait ajouter celui de Calvin, la Congratulation a venerable prestre messire Gabriel de Saconnay (no 9), qui vise une figure catholique lyonnaise bien en vue). Dans ce groupe, trois titres sont des Ordonnances (nos 39, 40, 41) décrétées par le seigneur de Soubise pendant l’occupation protestante de Lyon, entre août et septembre 1562, soit quatre mois environ après la conquête de la ville. Ces ordonnances, qui tentent de réguler la vie lyonnaise sur le prêche, sur la liberté de mouvement et sur la circulation des marchands, sont aussi intéressantes pour ce qu’elles disent de la circulation des libelles. Ainsi, on retiendra de l’Ordonnance du Roy et de Monseigneur de Soubize […] pour assister aux presches (no 39) un article significatif sur la censure, ou du moins la volonté de censure, exercée à Lyon pendant la période réformée. En plus de l’obligation d’aller écouter les prêches les dimanches et mercredis soir sous peine d’amendes ou d’emprisonnement, l’ordonnance mentionne que

defences tresexpresses sont faites à tous Imprimeurs, sur peine de mil livres d’amende : & de confiscation desdits livres, de leurs presses & caractaires pour lesditz pouvres, d’imprimer aucuns livres, & notamment libelles diffamatoires : que prealablement lesditz livres n’ayent esté veux [sic] par les personnes que par nous seront députez15.

Ce passage révèle le double rôle joué par le libraire Jean Saugrain16. En effet, si cette ordonnance entend contrôler la publication des « libelles diffamatoires » – cet item vise a priori autant les imprimés catholiques que protestants –, elle semble faire oublier que l’imprimeur-libraire de cette ordonnance, Jean Saugrain, est aussi celui qui vend les pamphlets les plus agressifs du parti réformé. De nombreux libelles présents dans le recueil factice seraient sortis de son officine : son nom n’est certes pas présent sur la page de titre des pamphlets les plus violents, mais on lui attribue, de manière incertaine, l’Histoire des triomphes de l’Eglise lyonnoise (no 1), L’Adieu de la Messe (no 17) et la quasi-totalité des imprimés lyonnais de ce recueil17. On devine le rôle central joué par le libraire Saugrain, qui est à la fois libraire de la ville de Lyon, et qui à ce titre vend les ordonnances tentant de limiter la violence pamphlétaire (à partir de 1567, il deviendra libraire royal), et celui qui, en même temps, dans la même boutique, vend les libelles exacerbant le conflit. Publier le conflit à Lyon, pendant la brève période calviniste, consistait à mélanger les rôles et à profiter pleinement de la proximité avec le consulat et le pouvoir de Soubise.

À ces trois ordonnances, il faut ajouter deux autres titres caractérisés par la virulence de leur propos. L’Histoire des triomphes de l’Eglise lyonnoise (no 1) ouvre le recueil factice et donne la tonalité lyonnaise à l’ensemble. On en retiendra la version très partiale du massacre de Montbrison (14 juillet 1562), par l’armée réformée du baron Des Adrets, où sa responsabilité dans la macabre « sauterie » est minimisée. L’ouvrage, qui est un chant à la gloire de Des Adrets18, raconte la prise de la ville contre la « tyrannie » catholique. Saconay citera l’Histoire des triomphes de l’Eglise lyonnoise et y répondra dans son Discours sur les troubles advenus à Lyon, écrit en 1563 et imprimé en 1569. Enfin, le Discours de la vermine et prestraille de Lyon (no 8), sans doute diffusé par Saugrain, regroupe différentes pièces très virulentes, intéressantes pour leurs références à la frange populaire lyonnaise gagnée à la Réforme, qu’il s’agisse de l’« artisan », du « charretier », et du « peuple » de Lyon19. Le pamphlet fait référence à Cras, aux moines et curés qui fuient Lyon20 (« marmitons […]/ Ailleurs qu’icy vous faut loger ») et qui sont comparés à une éponge répugnante. Cet imprimé célèbre avec satisfaction la prise de Lyon, hic et nunc, comme le montre une adresse finale à Dieu qui rend grâce au miracle de l’intervention divine, ayant présidé à la conquête :

Ainsi tous Fideles

Doivent humblement

Te rendre Seigneur

[…]

Gloire & honneur,

Pour toute action

De l’affection,

Que tu as des cieux,

Fait devant nos yeux,

Icy à Lyon

Pour Religion21.

Comme tant d’autres libelles, cet imprimé inclut des revendications de pacifisme (en prétendant que personne n’a été tué pendant le siège et que les prisonniers ont été « traictés si humainement22 »), revendications qui ont pour revers les appels au meurtre placés dans la bouche des catholiques (« Tuons, frappons », « D’estre pendu c’est pour le moins qu’il faut23 »). Si le jeu de mot topique entre la ville de Lyon et le fauve n’est pas évité24, ce Discours de la vermine et prestraille de Lyon présente une histoire versifiée du conflit lyonnais : la plupart de ces pièces pouvaient être chantées, tout comme deux autres pièces du recueil factice, L’Epistre que le prophete Jeremie envoya (no 5, éd. genevoise) accompagnée d’une partition et Deux chansons spirituelles (no 6), imprimées à Lyon en 1562 par Saugrain. Cette présence n’est pas surprenante, puisque les chroniqueurs catholiques lyonnais contemporains, comme Saconay et Jean Guéraud25, insistent sur la lutte pour l’espace sonore dans les rues lyonnaises où retentissent, entre autres, les chants des Psaumes de David traduits par Marot.

Ce rapide relevé montre que différentes pièces du recueil factice accompagnent le conflit : elles n’en sont pas un reflet passif, mais elles traduisent l’inscription du conflit dans les imprimés, ainsi que le choix d’écrire une histoire présente et militante, adhérant à l’événement. Ce recueil factice pourrait, dans une certaine mesure, être comparé au recueil iconographique calviniste des Guerres, massacres et troubles de Tortorel et Perrissin26 (ce dernier est un réformé lyonnais ayant émigré à Genève), qui donne à voir les événements marquants des premières guerres de religion sur l’ensemble de la France (dont le siège de Montbrison). Les pièces rassemblées dans le recueil factice constituent elles aussi une archive du conflit civil, plus centré sur la scène lyonnaise, mais exposé à travers une grande variété de focales génériques (harangues, pamphlets, ordonnances, chansons).

Des imprimés qui provoquent le conflit

Si ce recueil factice donne à lire une histoire en cours, il agit aussi sur le présent, non seulement en l’orientant par la version (partisane) des faits, mais en appelant à la poursuite de la Réforme et de la destruction de la tyrannie papale. Les pièces réunies dans ce recueil ne se contentent pas d’enregistrer les événements les plus récents, elles ont une valeur performative, mise à la disposition de la communauté protestante lyonnaise dans sa quête de pouvoir. Cette seconde partie s’intéressera surtout à la partie pamphlétaire du recueil factice.

En premier lieu, précisons que si les libelles de ce recueil provoquent, ils ne sont pas les seuls supports imprimés à avoir le monopole de la diffamation et de l’invective. Les chroniqueurs catholiques contemporains, Guéraud et Saconay27, mentionnent l’importance et la virulence des « placards séditieux » calvinistes sur les murs de Lyon. La virulence qui provoque la majorité catholique ne se réduit pas aux imprimés, elle fonctionne d’abord comme une verve, comme une vis satirique, dont les traces sont aussi orales, comme le montre le jeu de mots blasphématoires relevé par le marchand lyonnais Jean Guéraud en 1561 :

Le mardi 25e jour de novembre et jour de Saincte Catherine, le susnommé Mr Magdalènes prescha à St Nizier, contre les Huguenots qui, en profanant et blasfemant le nom de Jésus-Christ appelaient la messe la vesse, l’efficace et l’honneur la reverence et dignité de la sainte-Messe […]28.

L’origine de la paronomase messe/vesse, qui sera destinée à une grande postérité, tire sans doute son origine d’un pamphlet genevois alors très populaire, les Satyres chrestiennes de la cuisine papale, publié en 156029. Animés par la même verve satirique, les pamphlets du recueil factice comportent des topoï communs aux libelles réformés de ces années : les évocations de Satan et de Rome la nouvelle Babylone, les références à la prostitution et à la scatologie y abondent, probablement dans la continuité des libelles genevois, dont l’influence est, par sa proximité géographique, forte sur la scène lyonnaise. Un exemple paradigmatique de cette violence verbale peut se lire dans Le Mandement de Lucifer à l’antecrist Pape de Rome (no 15). L’imprégnation de la satire genevoise apparaît aussi dans la reprise de l’invective de la marmite30, dont la polysémie renvoie autant à la « cuisine eucharistique » qu’à l’hypocrisie du clergé catholique. Cette invective topique réapparaît dans certaines pièces du recueil factice, telles L’Extrême onction de la marmite papale (no 2) et La Polymachie des marmitons (no 3). Enfin, on peut relever une proximité forte entre d’une part les appels à l’iconoclasme, voire les attaques contre les sacrements qui rythment les pamphlets de ce recueil, et d’autre part les gestes, les destructions réelles des reliques, des images et statues de saints, répertoriées par les témoins lyonnais. Le recueil factice repose bien sur une force performative, où les mots sont des actions, où la violence verbale se veut déjà purification de l’hérésie papale.

Mais comment mesurer en fin de compte cette virulence et cette force provocatrice qui se dégage du recueil factice ? Il semble difficile de l’apprécier sans verser dans un impressionnisme subjectif. Plus convaincante est sans doute la comparaison de la situation lyonnaise avec d’autres grandes villes passées à la Réforme presque en même temps, dans la vague de 1562, avant de retourner elles aussi au catholicisme quelques mois plus tard. C’est ce que montrent, parmi d’autres cas, les exemples de Rouen et d’Orléans. Certes, ces villes n’ont pas connu dans la première moitié du xvie siècle la même implantation de l’imprimerie et le même développement d’une culture de l’imprimé qu’à Lyon. Ces deux cités sont cependant des capitales régionales, des villes universitaires (comme Orléans) ou parlementaires (comme Rouen), qui constituent des prises de choix pour la Réforme et où l’imprimerie est déjà bien établie. Un examen des pièces publiées, avant et autour de la conquête protestante, depuis 1559 jusqu’à 1564, révèle la présence de libelles réformés, par exemple les Mémoires de Condé, imprimés par Éloi Gibier à Orléans, ville qui est alors la capitale militaire du parti calviniste31. Les dix-neuf libelles qui composent les Mémoires de Condé appartiennent exclusivement au genre déclamatoire : ce sont des discours, des réponses et remontrances32. Quant aux autres productions de Gibier à Orléans en 1562-156333, on y trouve aussi des ouvrages de théologie, les Prières ordinaires des soldats de l’armée de Monsieur de Condé (qui seront aussi imprimées à Lyon en 156334), des réponses aux Discours de Ronsard, mais il n’y a pas de pièce aussi incendiaire que L’Adieu de la Messe (no 17), Le Testament de la messe (no 16) ou encore le Sac et pièces pour le pape de Rome (no 23). Quant à Rouen, où la Réforme suit une courbe d’ascension comparable à celle de Lyon35, mais où la conquête est beaucoup plus brève (avril-octobre 1562), la situation est beaucoup moins favorable à l’imprimerie réformée. Les métiers du livre y sont bien plus catholiques qu’à Lyon, même si on relève plusieurs titres réformés36, une édition des Psaumes de David traduites par Marot, mais aussi, pour l’année clef de 1562, plusieurs discours de Condé (via Orléans donc), une Réponse des habitants de la ville de Rouen ainsi qu’une Apologie des ministres et anciens de l’Église reformée en la ville de Rouen, sur le brisement des images. Avec une Exhortation à tout le peuple d'embrasser le saint Évangile. Là encore, la part prise par les justifications, « remontrances » et autres « discours » montre que les situations d’Orléans et de Rouen sont incomparables avec la production lyonnaise37 : cette dernière, fort diversifiée, comprend des pièces bien plus agressivement provocatrices38. Une étude plus systématisée de ces trois productions locales (auxquelles on pourrait aussi ajouter celle de Caen39) permettrait de donner plus de crédit à une telle analyse.

Comment expliquer cette spécificité lyonnaise (au-delà de sa proximité avec les métiers du livre genevois, mais aussi avec le cercle de Neuchâtel40) qui se concentre dans ce recueil factice ? Plusieurs éléments de réponse sont possibles. Le premier porte sur la présence lyonnaise de deux grands auteurs dont l’influence pèse sur le style oralisé et virulent des textes. Il s’agit d’abord de Pierre Viret, compagnon de Calvin, qui va être présent à Lyon, de 1562 à 1565, où il prêche et va présider le 4e synode national des Églises réformées. C’est encore à Lyon que Viret publie chez Claude Davot, les Cautèles et canons de la messe (1564) ou, chez l’incontournable Saugrain, De l’Institution des heures canoniques (1564). Cette figure de premier plan de la Réforme41, dont le nom est ridiculisé par Saconay en « venerable Virulentus empoisonneur de gens42 », est connue pour l’oralité (souvent utilisée à des fins pédagogiques) qui anime ses nombreux dialogues (il est par ailleurs, peut-être, l’auteur des Satyres chrestiennes de la cuisine papale43). La seconde grande figure, dont l’autorité et l’implantation locale ont pu peser sur le versant satirique des pamphlets, s’inscrit dans la longue durée de la Renaissance lyonnaise : il s’agit bien sûr de François Rabelais, mort depuis 9 ans en 1562, qui a séjourné à Lyon de 1532 à 1535, comme médecin mais aussi comme correcteur dans l’atelier de Sébastien Gryphe. Au-delà de ces dates lyonnaises, finalement brèves, c’est l’importance de la production imprimée rabelaisienne à Lyon qui importe : d’après la bibliographie établie par M. A. Screech et S. Rawles44 (laquelle mérite certains amendements45), sur les 110 premières éditions rabelaisiennes du xvie siècle, 64 sont lyonnaises, soit 58 % de l’ensemble (toutes les éditions séparées du Gargantua, par exemple, sont lyonnaises ; citons de nouveau Saugrain qui vendra, en 1556, Le Voyage et navigation des isles incogneves, faussement attribué à Rabelais). Cette statistique, qu’il faudrait sans doute nuancer, rappelle l’imprégnation de la verve rabelaisienne auprès du public lyonnais, familier de sa virulence satirique46, mais aussi de certains jeux de mots directement repris à l’auteur du Pantagruel. Tel est, par exemple, le cas de la référence aux « marmitons » dans le sens d’hypocrites, ou encore le « tripotage lexical » (selon l’expression de M. Jeanneret47) autour des « papes, papegaux, papefigues, papelards », présent dans le Quart livre (1548), et qui affleure par exemple dans le polyptote du premier vers de l’« Epitaphe du pape mort » (Discours de la vermine…, no 8) : « Pape papaule couvert de papillons48 ».

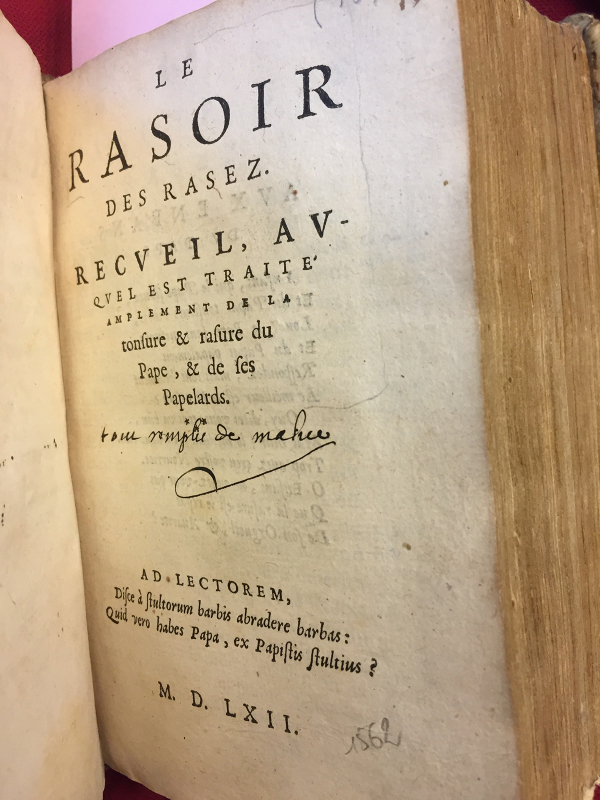

Ce rire provocateur et agressif, d’origine rabelaisienne, est particulièrement omniprésent dans un imprimé du recueil factice, Le rasoir des rasez. Recueil, auquel est traité amplement de la tonsure & rasure du Pape, & de ses papelards49 (no 10), publié en 1562, sans lieu, mais qui est lui aussi attribué à Jean Saugrain. L’attaque satirique contre la tonsure des moines n’est pas totalement inédite dans le discours réformé (un passage du chap. xiii de l’Institution chrestienne y fait référence50), mais, à notre connaissance, il s’agit du premier libelle exclusivement consacré à cet objet de la polémique. L’héritage rabelaisien, qui apparaît dans la reprise de nombreux jeux de mots (sur la pantoufle papale ou sur le service du vin/divin), se donne à lire dès l’introduction de l’ouvrage :

Le Pape, & les Papelards par ce que porte de foy leur tonsure, & rasure, fols & badins d’un merveilleux artifice nous ont persuadé, qu’ils estoyent les Dieux, les Sages, & les Roys de la terre, au grand deshonneur de l’Eternel & a nostre confusion. […] Mon desseing est de demonstrer le temps, & l’origine de ceste risibonde, je-dy, rasibonde ordonnance, & introduction : puis je rapporteray les causes, considerations, imaginations de ceste rasitation : le tout veritablement en riant toutesfois51.

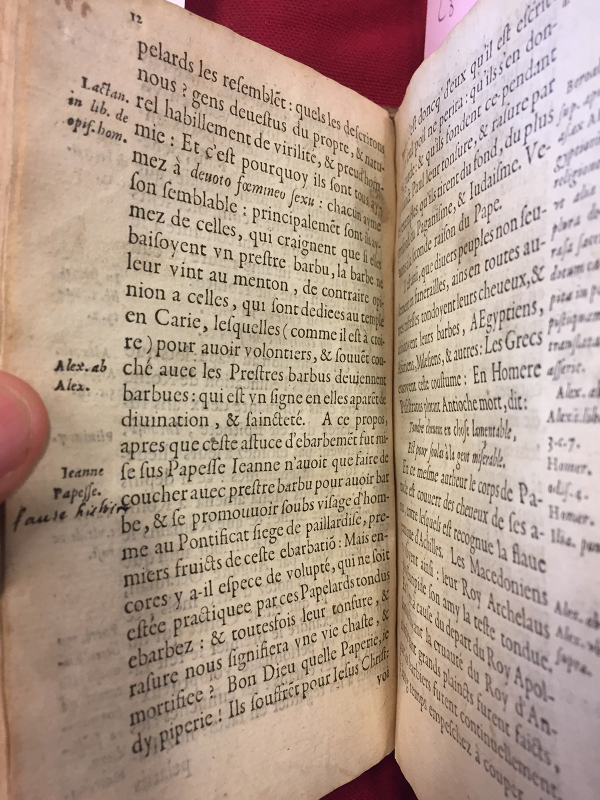

Cette énonciation phatique qui interpelle le lecteur est pleinement en phase avec le style du bateleur rabelaisien52, qui s’inspire d’une reconstruction de l’oralité53. Le Rasoir des rasez propose un jeu de massacre qui vise toutes les autorités de l’Église romaine, ainsi que son histoire racontée à travers le prisme du poil54. Ainsi de la papesse Jeanne :

À ce propos apres que ceste astuce d’ebarbement fut mise sus Papesse Jeanne n’avoit que faire de coucher avec prestre barbu pour avoir barbe, & se promouvoir soubs visage d’homme au Pontificat siege de paillardise55.

Cette isotopie du poil est intéressante quand on se rappelle que les protestants sont alors perçus par la longueur de leurs barbes (Claude de Rubys par exemple, dans son Histoire de Lyon (1604), mentionne encore les « Protestants avec leurs barbes56 »). Il s’agit d’une nouvelle manière de provoquer les catholiques en investissant non plus le champ satirique de l’alimentation, de la prostitution ou de la scatologie, mais celui du poil et de la pilosité qui deviennent des marqueurs confessionnels57. Dans Le Rasoir des rasez, le rire provoque, mais il est aussi l’objet d’une réflexion métadiscursive sur ses pouvoirs et sur ses usages politiques. Si l’auteur annonce écrire son histoire de la tonsure « le tout veritablement en riant toutesfois », d’autres pièces du recueil factice questionnent ce pouvoir politique du rire comme ligne de partage confessionnelle. Ainsi, les Remontrance à tous les estats (no 34) mentionnent que les catholiques « feront des edits ridicules & brutaux, qui seront pour faire rire les plus melancholiques58 ». Le rire est ici présenté comme la revanche du vaincu, la compensation pour ceux qui subissent des édits injustes et tyranniques. Enfin, dans la Juste et sainte defense de la ville de Lyon, un libelle extérieur au recueil factice et paru (là encore probablement chez Saugrain) en 1563, une plume anonyme revient sur ce pouvoir politique du rire. L’auteur, anonyme, y distingue différents types de rire impliqués dans l’affrontement confessionnel. D’une part, il invoque le rire suprême de Dieu qui, sans surprise, punira les catholiques : « Mais ces malheureux ont beau combattre contre Dieu, ils ont cognu à leurs dépens qu’il ne s’en faict que rire de là-hault, qui renversera leurs complots […]59 ». D’autre part, il évoque la prétendue supériorité des calvinistes qui échapperaient au ridicule, puisque leur comportement vertueux les immuniserait contre toute moquerie : « Donc loué soit Dieu que nos dicts ennemis n’ont de quoi se rire de nous et qu’ils n’ont de quoi nous reprendre, sinon d’avoir usé envers eux de trop de douceur et clémence […]60 ».

Ces passages montrent à quel point les protestants lyonnais avaient conscience d’utiliser le rire comme un signe d’élection de leur communauté, mais aussi comme une arme de choix dans sa lutte et dans la compétition pour convertir des âmes. Mais quelles sont les limites à cette provocation et à cette vis satirique ? Il semble que la communauté lyonnaise, par ses libelles aussi virulents, a débordé les intentions initiales de Calvin qui s’était exprimé sur ce sujet. En effet, dans la préface qu’il donnait aux Disputations chrestiennes de Viret (1544), Calvin dressait le portrait idéal d’un satiriste modéré, animé par un juste équilibre et se gardant de tout écart :

Car un homme qui veut user de faceties se doit donner garde de deux vices. L’un est qu’il n’y ait rien contraint, ou tiré de trop loing […]. L’autre est de ne point decliner à une jaserie dissolue, laquelle en latin se nomme surrilité, en nostre langage plaisanterie. Ainsi de tenir le moyen, c’est de savoir bien à propos, avec grace et par mesure, parler joyeusement, pour recreer tellement qu’il n’y ayt rien d’inepte ou jetté à la volée, ou desbordé, ce n’est pas une vertu commune ou vulgaire61.

Le fossé entre les prescriptions du théologien et la réalité des écrits militants n’est pas rare, ni dans l’histoire de la Réforme au xvie siècle, ni dans l’histoire lyonnaise de cette communauté (telle est, par exemple, l’histoire de l’édition du Pot aux roses de la prestraille papistique de Thibaut Jourdain, imprimé à Lyon en 1564 chez Saugrain, parce que le conseil de Genève en avait refusé la publication62). Cet écart entre les injonctions de Calvin et la nature des pamphlets montre à quel point les réformés de Lyon ont pu, parfois indépendamment de Genève, exprimer leur propre conception du conflit, avec une verve et une violence propres, tenant aux spécificités d’une culture littéraire et de pratiques de l’imprimé fortement présentes localement.

Des imprimés qui construisent la mémoire du conflit

Enfin, dans un dernier temps, on peut s’interroger sur la troisième fonction de ce recueil, à savoir la construction d’une mémoire du conflit. C’est encore à ce niveau que se produit « l’effet livre » qui intéresse particulièrement les lecteurs du xvie siècle parce que cet objet unique concentre en lui une mémoire du conflit en cours.

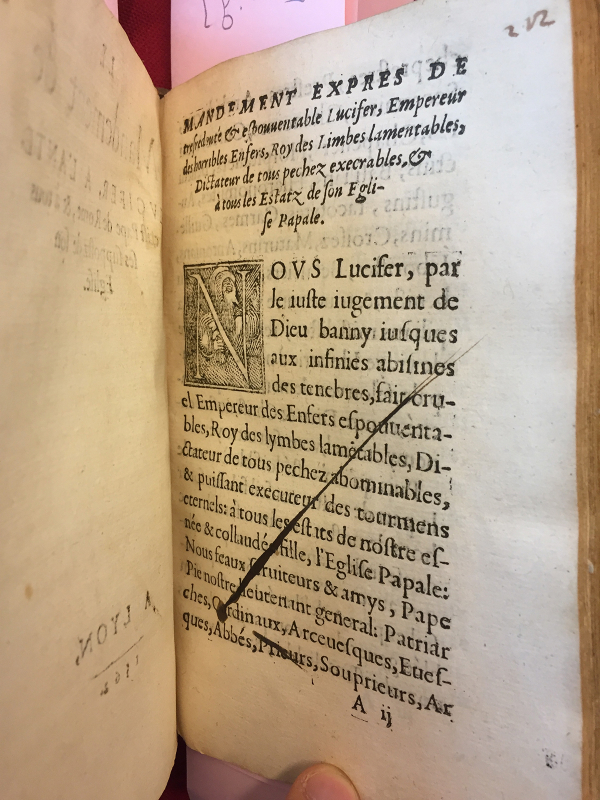

En premier lieu, il faut rappeler qu’il s’agit d’une mémoire partagée, puisque ce recueil est passé à travers les mains de plusieurs générations de lecteurs catholiques. S’il est difficile de dater ces marginalia avec précision, on retiendra surtout l’idée d’une intense circulation de ces écrits, à l’instar de l’héritage satirique rabelaisien qui est partagé autant par les auteurs calvinistes que par le très catholique Saconay (ou plus tard par le jésuite Garasse). Les différentes pièces imprimées réunies dans le recueil factice circonscrivent les limites d’un champ confessionnel, celui d’un conflit où chaque parti est en compétition pour la fidélité à la parole du Christ, pour la pureté de ses intentions et pour sa proximité avec l’Église primitive. Les réactions des lecteurs catholiques inscrites manuellement dans le recueil factice témoignent de l’efficacité des provocations développées dans les pamphlets les plus virulents. Le recueil est d’emblée présenté, dès la page de titre de l’Histoire des triomphes de l’Eglise lyonnoise (no 1) par cet avis qui est autant une interdiction qu’une invitation : « Ce livre est tout hérétique & par conséquent défendu ». Le Rasoir des rasez (no 10) possède aussi sur sa page de titre un avis assez proche, précisant que cet ouvrage est « Tout rempli de malice » (fig. 1) et l’anecdote de la papesse Jeanne est commentée en marge par « fausse histoire » (fig. 2). Enfin, Le Mandement de Lucifer à l’antechrist Pape de Rome (no 15) possède un grand nombre de pages biffées en diagonale à l’encre noire (fig. 3). Ces réactions signalent certes le rejet, mais aussi la connaissance des armes de l’adversaire : c’est autour des mêmes questions (la place des rites et des sacrements, l’invocation de la tradition, le rapport entre la matérialité et la spiritualité) que le débat se cristallise, même s’il faut souligner que ce recueil factice ne contient pas de textes strictement théologiques.

Fig. 1. Le Rasoir des rasez : « Tout rempli de malice ».

Source/Crédit : bibliothèque de l’UCLy. Photo G. Holtz

Fig. 2. Le Rasoir des rasez : « fausse histoire ».

Source/Crédit : bibliothèque de l’UCLy. Photo G. Holtz

Fig. 3. Le Mandement de Lucifer à l’antechrist Pape de Rome : page biffée en diagonale à l’encre noire.

Source/Crédit : bibliothèque de l’UCLy. Photo G. Holtz

En second lieu, ce recueil factice donne aussi à lire une mémoire lacunaire. Il présente une certaine version des arguments et des goûts de la communauté lyonnaise pendant la première guerre de religion. Mais il ne peut pas être exhaustif et on relèvera l’absence de certains imprimés lyonnais qui auraient pu en faire partie (et ce relevé n’est pas exhaustif, lui non plus) : Le Glaive du Goliath (Saugrain, 1561), Le Baston de la Foy Chrestienne (Saugrain ?, 1562), le Monologue de messire Jean Tantost (1562) ou encore De l’assistance que Dieu a faite à son Eglise à Lyon (1562). Il s’agit donc d’une mémoire à trous, mais qui est marquée par l’emprise d’un libraire particulier, Jean Saugrain. Ce dernier n’est évidemment pas le seul à imprimer à Lyon des textes réformés ou évangéliques – parmi les autres libraires passés à la Réforme, il faut aussi compter les Gabiano, Jean de Tournes, Honorat, Senneton et bien d’autres – mais il est probablement celui qui a le plus mis son échoppe au service de la vente d’écrits militants63. L’équilibre entre les pamphlets, les ordonnances et les pièces déclamatoires qu’il a vendues rappelle à quel point ce recueil factice trouve son origine dans le primat de l’oralité, déclinée dans un goût prononcé pour l’argumentation, ainsi que pour la polémique et l’invective.

En troisième lieu, il faut revenir sur la mémoire plurielle qui caractérise ce livre. Par « plurielle », on entend ici la pluralité des actants qui font toute la complexité de ce recueil et où résonnent différentes voix de la mémoire huguenote autour de la première guerre de religion. Au niveau auctorial d’abord, une grande diversité de statuts et d’autorités est mobilisée. N’y sont pas absents les grands noms de la Réforme, comme Calvin, auteur de deux pièces (Congratulation a venerable prestre messire Gabriel de Saconnay, no 9 ; Les Ordonnances ecclesiastiques de l’eglise de Geneve, no 20), et Théodore de Bèze, à qui sont redevables certaines harangues du colloque de Poissy, et qui est aussi l’auteur du Sommaire recueil des signes sacrez (no 27). À côté de ces théologiens « anonymisés » sur la page de titre et du prince de Condé (no 14), apparaissent quelques seconds couteaux : Felix Bouriac (no 38), François Grimaudet (no 22), Jacques Des Hayes (no 21) ou encore Jacques Bretaigne (no 32) et Pardoux Du Prat (no 37). Mais la plupart des pièces sont anonymes : 31 sur 42, soit presque les ¾ de l’ensemble. Si cette bigarrure auctoriale crée un effet de bruissement64 (l’écho des rumeurs du tumulte ?), elle produit surtout une tension entre la visibilité de certaines harangues (assumées par des auteurs) et l’invisibilité d’une production pamphlétaire anonyme plus informe et plus agressive (cette tension n’est cependant pas à surinterpréter, puisque Calvin a lui-même produit des pamphlets65). Certaines pièces produisent elles-mêmes un métadiscours significatif sur cette question de l’anonymat et de l’invisibilité, comme l’appel « Au Lecteur » qui ouvre le Discours de la vermine et prestraille de Lyon (no 8) :

Amy Lecteur, prends en gré ce discours,

Et ne t’enquiers, s’il te plaist, de l’Autheur,

Car quel qu’il soit il a visé au cours

Des grands merveilles que fait le Createur.

Durant ce temps remply d’estonnement :

Si mieux que luy quelque autre prend envye

De reciter le fait plus amplement

Joyeux serai, & loueray la vie

D’un tel esprit, en vray contentement66.

Il est fait ici une mention symptomatique de la quête « de l’Auteur », dont il ne faudrait pas chercher à s’enquérir. Déjouant à l’avance la recherche chimérique et systématique de l’attribution d’un nom d’auteur à tout imprimé anonyme (qui aimantera tant d’érudits des xixe et xxe siècles), cette pièce invite au contraire son public à faire porter la voix de la multitude, à servir de caisse de résonance pour la communauté réformée. Tel est sans doute le sens du « réciter plus amplement » qui espère une reprise et une amplification des chants de combat présents dans cet imprimé.

À cette diversité auctoriale répond ensuite l’hétérogénéité énonciative, elle aussi très troublante à la lecture du recueil factice. Pour donner une idée de cette multiplicité des voix qui s’entrechoquent, précisons la diversité des énonciateurs fictifs qui prennent la parole : à Jésus (Le Mandement de Jesus Christ a tous les Chrestiens, no 36) répond Lucifer (Le Mandement de Lucifer…, no 15) dans deux « mandements » qui créent un effet d’écho dans le recueil. Mais c’est aussi la messe qui prend la parole dans Le Testament de la messe (no 16) et dans L’Adieu de la Messe (no 17) pour désigner ses héritiers, sans oublier le pape et tous les échelons du clergé catholique qui déclament des quatrains dans La Polymachie des marmitons (no 3), libelle où la satire est systématisée grâce à la polyphonie. Cette énonciation démultipliée produit un effet de théâtralisation de la controverse, où différents masques énonciatifs donnent une dimension dramaturgique au conflit spirituel. Ce dernier se donne à entendre, il est visualisé, en d’autres termes il est incarné.

L’extension de la polyphonie et des pôles d’énonciation mérite d’être mesurée à la grande variété des performances orales dans les ordonnances du recueil. De fait, on y trouve d’abord des ordonnances fondées sur une performance bien réelle, puisqu’elles furent déclamées par « Jean Bruyeres crieur public » à « chacun les carrefours & places publicques de ceste ville de Lyon : à haute voix, cry public & son de trompe67 » (Ordonnance du Roy […] pour assister aux presches, no 39). Il faut ensuite noter qu’à la performance ordinaire et ritualisée qui accompagne la criée d’un texte officiel, un autre imprimé du recueil vient donner un écho parodique. Ainsi, l’auteur des Arrests et ordonnances Royaux de la tressouveraine & supreme Cour du Royaume des Cieux (no 35) annonce que son contenu n’est autre que les « Cries celestes faites par le Sainct Esprit, pour la publication des presentes Ordonnances68 ». De la criée réelle dans les rues de Lyon à la criée divine venue du paradis, le recueil factice repose sur un idéal de transitivité du discours qui circule entre les hommes pour énoncer la vérité de la Réforme. En effet, tous ces imprimés ont sans doute en commun d’évoquer la suprématie du langage divin, ils convergent dans la croyance que le langage, pamphlétaire ou non, transmet la parole efficace de Dieu, comme ce phénomène est indiqué dans la Remontrance a tous les estats (no 34) : « mais connaissez que c’est Dieu qui parle, & non pas nous69 ». Cette parole divine, supérieure et performative, est décrite comme unique, elle s’oppose dans les pamphlets huguenots – comme d’ailleurs dans les catholiques – à la variété infinie et bruyante des voix de l’hérésie.

Enfin, la pluralité des énonciateurs et des performances informe aussi sur la réception du recueil et des voix qui le traversent : le lecteur va-t-il toutes les écouter ? Doit-il obéir à toutes ? La diversité des voix recouvre en effet la bigarrure des lois, c’est-à-dire une dernière forme de pluralité. Celle-ci rappelle le type de problème qui se posait alors aux réformés lyonnais : le choix à effectuer entre différentes lois, entre différents règlements ou ordonnances, qui apparaissent tout au long des pièces. Outre la tension « classique » entre la loi divine et la loi du roi, ce sont aussi les lois ecclésiastiques qui envahissent le recueil (Ordonnances ecclesiastiques de l’eglise de Geneve de Calvin, publiées par Saugrain70, no 20), mais encore les ordonnances militaires (Ordonnances, sur le reiglement, forme & gouvernement, que doivent tenir les soldats & gens de guerre, des bandes Chrestiennes, no 38), sans oublier les ordonnances commerciales, proclamées par Soubise, sur la liberté de circuler et de vendre des marchandises. Cette superposition d’ordonnances et ce foisonnement juridique rendent compte des tiraillements mais aussi de la variété des injonctions auxquelles les sujets lyonnais devaient répondre et des choix qu’ils devaient assumer71. Le lecteur hérite de cette mémoire, comme celle du rôle centripète joué par les imprimeurs-libraires. Une fois de plus, Jean Saugrain est le libraire chez qui convergent ces différentes ordonnances, il apparaît comme le médiateur entre Dieu, l’imprimé et les hommes, par exemple en imprimant la Sentence decretalle et condemnatoire au fait de la paillarde Papauté72 (no 4). Saugrain est bien la caisse de résonance qui permet la diffusion de ces différentes prescriptions, mais aussi celle des voix plus bouffonnes des pamphlets. Mais il n’est pas le seul, puisque d’autres imprimeurs-libraires rappellent que leurs règlements seraient autorisés par la loi divine. Ainsi, il est indiqué sur la page de titre du Grand pardon de pleniere remission (no 7) qu’il a été « nouvellement imprime, avec privilege perpetuel », tandis que la dernière page précise que le pardon a été « Donné en la Supreme & Souveraine Cour de Paradis, dez l’origine du monde73 ». Si la dernière voix est bien celle de Dieu, donnée en la cour de Paradis, l’ensemble rend compte d’une bigarrure intrinsèque, d’un entrechoquement de lois et de voix qui font toute la complexité de ce recueil factice.

***

En définitive, cet objet livre donne à imaginer, cinq siècles plus tard, des sujets tiraillés entre de nombreuses lois. Il montre surtout la richesse des interprétations qui se concentraient dans un tel recueil. L’« effet livre » du recueil factice tient en effet à ce qu’il permet différents usages militants de l’imprimé, qui vont de la lecture partisane des événements du conflit civil, à l’usage performatif qui pouvait être fait des pièces les plus virulentes et agressives, lesquelles définissent bien une spécificité lyonnaise au sein de la vague des villes conquises à la Réforme en 1562. Enfin, la question de la mémoire du conflit permet de souligner différentes lignes de partage, autour du rire, mais aussi de l’oralité, de la performance et d’un certain goût pour la juxtaposition de l’argumentation des harangues avec la satire des pamphlets. À la différence des libelles catholiques, à cette époque moins nombreux et moins virulents74, ce recueil factice se définit par l’hétérogénéité de ses voix, de ses auteurs et des styles choisis pour affirmer une parole militante qui soude la communauté. Mais quelle communauté ? Si l’incertitude plane toujours sur l’identité confessionnelle des premiers éditeurs de ce recueil factice, il est en revanche certain qu’il a été approprié et lu par des lecteurs catholiques. Réunies dans un recueil factice qui constitue un objet mémoriel ambigu, ces différentes pièces constituent une archive unique sur la première guerre de religion à Lyon, en 1562, « durant ce temps remply d’estonnement ».