Dans le contexte de la monarchie absolue, les périodes de crises politiques, synonymes d’affaiblissement du pouvoir royal sont connues pour avoir provoqué une inflation de production imprimée : libelles, placards, gravures, souvent anonymes, et résultant de commandes pas toujours identifiables, parlent des affaires du temps et critiquent le pouvoir en place1. L’écriture comique est l’un des ressorts mobilisés à cette fin, en particulier sous la forme de chansons2. La chanson est définie de façon assez généraliste et formelle dans les dictionnaires du temps comme

Petite piece de vers qu’on met en air pour chanter, & qui se chante par le peuple. C’est proprement une composition de Musique où il n’y a que le dessus qui parle, qu’on appelle le sujet ; ou tout ce qu’on met en chant. Le refrain d’une chanson, c’est la partie qui se repete à la fin de chaque couplet. […] On appelle poëtiquement chansons, toute sorte de Poësie : & en Parlant des Muses, on dit les doctes chansons de vos nourriçons, pour dire les ouvrages des Poëtes3.

On lui donne aussi le sens de propos peu sérieux et sans conséquences : « Se dit aussi de toutes sortes de vains propos, des raisons frivoles, des propositions qui n’ont point d’effet4 ». Ces définitions évoquent plusieurs fonctions assumées par la chanson comme le prouvent les typologies proposées par les notices. Les chansons peuvent être « spirituelles », « bachiques » ou encore « à danser ». Celles du « Pont-Neuf » sont définies comme étant des « chansons communes qui se chantent parmi le peuple avec une grande facilité et sans art5 ». L’un des sens attribués au verbe chanter suggère la capacité de ces pièces poétiques à se moquer, injurier ou mentir : « Dire Chanter pouilles à quelqu’un. Ces mots signifient dire des injures6 ».

Au même titre que les libelles, les chansons, comiques ou non, peuvent être mobilisées dans la bataille engagée entre partis opposés comme des textes visant à y agir7. Marion Carel et Dinah Ribard indiquent que plusieurs types d’acteurs sont susceptibles de choisir la chanson8 : le « locuteur des mots », l’auteur du texte, et le « locuteur chantant ». Pour ces acteurs, chanter est une autre façon d’agir politiquement. Le message diffusé et l’objectif visé par les différents types de locuteurs ne sont pas parfaitement identiques à ceux de l’auteur. Chanter est alors une action collective car elle permet de se joindre à tous les « locuteurs chantants » ayant précédé. Sans compter que, à l’occasion de manifestations politiques, ces chansons peuvent être entonnées collectivement. A contrario, ces textes peuvent aussi ne pas avoir été destinés à être chantés, au moins dans un premier temps9. Le potentiel politique et critique des chansons, tout comme leur capacité à se diffuser facilement, permet parfois de les qualifier de « vaudevilles », comme le confirment les titres de plusieurs recueils10 : la « voix de la ville », pour reprendre les analyses de Guy Spielman11. Certains chansonniers revendiquent explicitement cette fonction12 et la chanson y devient une source à double titre : source sur les événements d’une époque et source sur la manière dont les événements étaient alors reçus.

Ce travail s’appuie sur l’étude de trois chansonniers, manuscrits ou imprimés, revendiquant des dates de compositions et de diffusions différentes, 1731, 1776 et 1793 :

- Jean-Baptiste Lully, Recueil de chansons choisies en vaudevilles. Pour servir à l’Histoire Anecdotte depuis 1600 jusques et compris 1697, 173113.

- Recueil de chansons choisies pour servir à l’histoire depuis 1600 jusqu’à présent, Ms 178, 657, bibliothèque Méjanes, fonds Peiresc, Aix-en-Provence14.

- Claude-Sixte de Sautreau, François Jean-Baptiste Noël, Nouveau siècle de Louis XIV ou poésies-anecdotes du règne de la cour de ce prince ; avec des notes historiques et des éclaircissements, Tome premier, À Paris chez F. Buisson libraire rue Hautefeuille no 20, À Londres chez J. Deboffe, Libraire Gérard Street, Soho no7, 179315.

Tous les trois concernent la période moderne et sont plus particulièrement consacrés aux règnes de Louis XIII et de Louis XIV, avec quelques textes antérieurs. Certains chants se retrouvent dans les trois compilations étudiées, supposant la copie identique des textes en question. Ces trois compilations revendiquent toutes l’archivage et la diffusion de ces chants drôles, parfois moqueurs et caustiques, afin de porter témoignage des événements d’une époque mais aussi de leur perception par leurs contemporains : comme l’affirme l’un de ces recueils, il est attribué à la chanson la vertu particulière de restituer « l’espèce de sensation qu’a faite chaque événement16 ». Autrement dit, la diffusion, à destination de la postérité, d’une critique politique faite de manière comique en chanson, a vocation à écrire l’histoire d’une période mais aussi celle de cette critique. Par la compilation, la critique politique des affaires du temps prend une épaisseur temporelle. Le caractère tardif de la constitution de certains de ces ouvrages accentue encore cet aspect.

Chanter apparaît donc comme l’une des modalités de la critique politique des affaires du temps à l’époque des rois absolus. Nous nous proposons d’en faire l’étude à partir de l’analyse de quelques extraits du Recueil de chansons pour servir à l’histoire17 consacrés, d’une part, à différents acteurs puissants de la cour, d’autre part à la relation de la « Journée des Barricades » du 26 août 1648 au moment de la Fronde. Après quoi, nous questionnerons la relation de la chanson d’actualité à l’histoire à travers l’étude de la pratique de la compilation.

Chanter pour contester

Même si la chanson n’est pas complétement hors censure puisqu’elle est théoriquement surveillée par la police du royaume qui applique les règlements de librairie depuis le début du xviie siècle, elle permet peut-être plus facilement de contourner la censure18. En outre, au moment de la Fronde, le contexte particulier du blocus facilite les soustractions de ces textes à la vigilance des autorités.

Actualité, oralité, anonymat : les ingrédients d’une chanson subversive

Dans le cas du chansonnier aixois, les chansons dont l’auteur est identifié sont très rares. Le double recours à l’oralité et à l’anonymat permet aux chansons d’être facilement subversives, voire transgressives. Leur contenu vise à l’insulte, avec pour accusations les plus nombreuses, celles qui touchent aux mœurs sexuelles des acteurs attaqués, bien souvent des courtisans et courtisanes. Monsieur, frère du roi et prince de sang, est accusé d’homosexualité19 ; Madame d’Alluy et Madame de Saint-Rémy, toutes les deux proches de Madame de la Vallière, la maîtresse du roi, sont traitées de femmes de mauvaise vie n’hésitant pas à faire commerce de leurs charmes et de ceux de leurs parentes dans le but d’améliorer le quotidien à la cour20. Viennent ensuite les attaques touchant à l’apparence physique. Par exemple, Madame de Boulay sent mauvais et elle est laide21. Les acteurs les plus hauts placés ne sont pas épargnés. La paternité de Louis XIII lui-même est questionnée :

Son Père le Roi des Français

Tous les jours faisait des souhaits

Pour que la reine fut enceinte

Il priait les saints et les saintes

Le Cardinal priait aussi

Et beaucoup mieux il réussit22.

C’est ici le sacrilège qui génère le plaisir critique et favorise le rire.

La rapidité et l’extension du message porté par la chanson sont favorisées par la prosodie. Celle-ci facilite la mémorisation des textes tout comme le recours à des airs connus. De fait, certaines chansons sont simplement détournées ou réinvesties et de nouvelles paroles sont transposées sur des airs traditionnels : sur un recueil de 327 pages, on compte l’utilisation de 88 airs indiqués au début de la chanson23. Les nouvelles paroles doivent être chantées « Sur l’air de », ou le « timbre », entendu comme « mélodie d’une chanson à laquelle on adapte de nouvelles paroles. Cette mélodie est généralement désignée par un vers de la chanson originale24 ». Certains airs reviennent donc avec régularité, ce qui, en plus de faciliter la mémorisation des textes conduit à créer une forme de complicité avec le public visé. Le rire peut aussi survenir du décalage entre les nouvelles paroles et celles de l’air traditionnel initial, présentes pour les contemporains comme un sous-texte. Si l’accès à ce rire est plus difficile pour les non-contemporains, sans doute favorise-t-il au contraire la diffusion des messages véhiculés par les auditeurs de l’époque.

Les extraits d’une chanson datée de 1648 et consacrée à la « Journée des Barricades » permettent de revenir sur cette capacité critique des chansons satiriques et politiques25. De nombreux imprimés éphémères concernant cette journée du 26 août, ont été publiés au début de l’année 1649. Karine Abiven a ainsi recensé quelques 20 mazarinades dédiées exclusivement à ce sujet26.

Commenter et critiquer en chantant la « Journée des Barricades » du 26 août 1648

La chanson que nous nous proposons d’étudier est un Alleluia daté de 1648. Cet air, emprunté par les auteurs du texte, est très célèbre à l’époque et illustre la pratique du vaudeville comme celle de la parodie, pas seulement au sens littéraire, comme reconnaissance dans la déformation d’un texte antérieur, mais aussi telle que la musique la rend possible : « On appelle, en effet, parodie une pratique qui consiste à ajouter des paroles sur une musique instrumentale, ou à réécrire un nouveau texte sur un air ou timbre existant27 ». On retrouve un Alleluia dans le Recueil général de toutes les chansons Mazarinistes28. Les mélodies à la mode ont servi de timbres à nombre de paroliers29.

La chanson étudiée ici et publiée dans le chansonnier aixois est composée de dix-huit quatrains dont le refrain, à la place du dernier vers, est Alleluia. La chanson retrace avec une chronologie très fine le déroulement des événements de la journée du 26 août 1648 au cours de laquelle la population parisienne apporte son soutien au parlement de Paris, révolté contre le gouvernement monarchique depuis les mois de janvier, puis de mai, précédents, en dressant des barricades dans la ville. L’émeute du 26 août est provoquée par l’arrestation de deux conseillers au parlement de Paris, René Potier de Blancmesnil et Pierre Broussel. La chanson prend soin de mentionner les lieux de la révolte avec précision et n’omet pas non plus de citer les acteurs importants impliqués dans les événements. Dans son travail consacré à la sociologie de la Fronde des barricades, Robert Descimon insiste sur l’importance du contrôle de l’espace urbain à l’occasion de cette passe d’armes30. L’affrontement s’inscrit ainsi dans les lieux centraux du pouvoir (les ponts Notre-Dame au Change et Saint-Michel, les rues Saint-Honoré, Saint-Denis, Saint-Martin, Saint-Antoine, les Halles, la Grève, la Place Royale, le Marché Neuf, etc…) avant de se déplacer à l’ouest de la capitale les 27 et 28 août. La mention de ces lieux dans l’Alleluia des barricades n’a donc rien d’anodin car l’espace occupé est fortement symbolique. Ainsi, au moment d’être libéré, Pierre Broussel suit l’itinéraire emprunté par le roi lors des entrées solennelles, de manière provocatrice31.

L’air sur lequel doit être chanté la chanson revêt également une dimension provocatrice. La précision selon laquelle ce chant est un Alleluia lui donne d’emblée une dimension sacrée, puisqu’un Alleluia est un chant de grâce et donc une façon de remercier Dieu pour les bienfaits qu’il prodigue auprès de ses sujets. Cette interprétation est confirmée par le contenu du dernier quatrain de la chanson en question :

Or prions tous notre Seigneur

Pour cet illustre Senateur

Dont a jamais on parlera

Alleluia32

Tel un refrain, le terme Alleluia est répétée à 18 reprises à la fin de chaque couplet et scande le chant dans son intégralité. La chanson rend grâce au courage des sujets parisiens qui ont manifesté leur mécontentement et leur insoumission à l’égard de l’injustice constituée par l’arrestation des conseillers Broussel et Blancmesnil, symptomatique de la volonté du cardinal et de la reine Anne d’Autriche de faire plier le Parlement. Ce chant de grâce s’accompagne, en outre, de la valorisation des parlementaires et de la désignation des tenants du pouvoir monarchique comme coupables de trahison et d’abus de pouvoir.

Broussel a été arrêté sur ordre d’Anne d’Autriche et du cardinal de Mazarin suite au désaccord qu’il exprima après les événements du mois de mai 1648, à savoir la publication de la déclaration de la Chambre Saint-Louis, puis des concessions d’abord accordées par le pouvoir royal aux parlementaires. Cette arrestation sonne comme un désaveu et est vu comme une preuve de la mauvaise foi de la reine et du cardinal : sans être charismatique, Broussel jouit alors d’une grande popularité à l’échelle de la ville entière ; il rassure les Parisiens par son extraction bourgeoise et par la permanence qui marque son histoire familiale. Enfin, il semble se placer du côté des « petits bourgeois » et se démarque des magistrats cherchant à tirer profit de leur charge. Il s’oppose aux « monopoleurs ». Pour Robert Descimon : « La méthode Broussel favorisait certainement l’ordre public, elle ne correspondait pas à l’exercice absolu de la puissance royale33 ».

La chanson décrit une révolte si vigoureuse de la part de la population parisienne – surtout bourgeoise mais aussi plus populaire, au moins dans les discours voués à livrer un récit d’histoire immédiate, marqués par une certaine reconstruction de l’histoire34 – que les partisans du pouvoir royal prennent peur et concèdent aux émeutiers tout ce qu’ils réclament, y compris de rendre hommage à Pierre Broussel comme on le voit aux vers 55 et 56 : « Vive le Roi, Broussel aussi/ Et tel autre qu’il vous plaira35 ». La célébration de ces héros est tout entière tournée vers la défense d’une monarchie traditionnelle. En cette période de régence, le roi n’est jamais la cible de la vindicte populaire : on continue à faire crier « Vive le Roi », mais « Vive le roi » avec le Parlement et sans la régente ou encore son ministre, les Frondeurs exprimant à la fois la fidélité de la capitale à la monarchie et sa volonté d’autonomie.

Plusieurs des soutiens de ces deux acteurs principaux, la reine et le cardinal, sont désignés comme coupables par la chanson, parmi lesquels « La Maréchal de l’Hopital », « Le Coadjuteur de Paris », « le Chancelier » ou encore, le « Parlement36 ». Certains des coupables désignés ont adopté une attitude particulièrement ambiguë pendant les événements des mois précédents. C’est le cas de certains parlementaires : censés être du côté des conseilleurs Broussel et Blancmesnil, ils reculent face à la volonté royale avant de se ranger à nouveau à la volonté populaire, sous la menace :

On vit passer le Parlement

Qui s’en alloit tout bellement

Au Louvre dire benigna37

Alleluia

Mais le peuple qui l’attendoit

Auprès de la Croix du Trahoir

Le pressa qu’il retourna

Alleluia

Ils dirent à sa Majesté

Que Paris s’estoit revolté

Lors la Reine s’humilia

Alleluia38

Les parlementaires semblent dépouillés de toute volonté propre. La peur les fait agir comme de vraies girouettes, qui, en dépit de tous les pouvoirs qu’ils concentrent, reculent finalement face à la volonté du peuple. La Fronde populaire semble plus puissante que la Fronde parlementaire39. La dérision passe ici par l’usage de différents faits de langue repérés par Karine Abiven dans les sources traitant de la « Journée des Barricades », parmi lesquels les libelles ou encore les récits des mémorialistes. Elle mentionne ainsi les « marqueurs qui dénotent la contrainte exercée sur les puissants40 ». Elle souligne le fait que l’image globale qui émane des récits « tend à montrer ces puissants comme désarmés, privés de pouvoir d’action et soumis à la force agissante de la masse ».

Plutôt que de simplement désigner les coupables, l’Alleluia des barricades du chansonnier aixois les ridiculise. Cette dérision est une arme entre les mains des interprètes et auteurs du texte, afin d’affaiblir plus encore les acteurs incriminés. Le comique de situation est souvent utilisé au même titre, comme un renversement des valeurs qui voit les plus faibles capables d’imposer leur domination aux dominants habituels. Ainsi, le maréchal de l’Hopital à cheval, pourtant chef de guerre est réduit à l’obéissance par un « tas de faquins41 » qui le forcent à réaffirmer sa loyauté, non envers la régente, mais à l’égard du Dauphin. Il répond à leurs ordres et se met même à s’étouffer :

Le Marechal de l’Hopital

Sur le Pont neuf à Cheval

Afin d’y mettre le holà

Alleluia

Un tas de faquins en émoi

Lui fit crier Vive le Roy

Tant de fois qu’il s’en embruma

Alleluia42

La chanson se moque également du chancelier Séguier en rappelant l’épisode au cours duquel ce dernier est poursuivi par la foule qui met le feu à l’hôtel de Luynes où il avait trouvé refuge, avant d’être sauvé par l’intervention du maréchal de la Meilleraye43. Le chancelier est dépeint comme particulièrement peureux :

Le Chancelier eut si grand peur

Que pour échapper du malheur

Plus d’une Chandelle il voua

Alleluia44

Le duc de Châtillon est aussi humilié dans la chanson. Habitué à diriger et commander, il doit finalement obéir. Il manifeste très explicitement sa soumission en ôtant son chapeau et en donnant satisfaction aux émeutiers, quitte à se renier :

Il leur dit chapeau bas, ainsi

Vive le Roi, Broussel aussi

Et tel autre qu’il vous plaira

Alleluia45

La chanson fait alors écho au commerce des gravures, toutefois non satiriques, des acteurs du temps dont la pratique se développe alors sous l’impulsion du graveur Moncornet. De nombreux recueils factices de mazarinades ont réuni ces gravures46. Le couplet suivant évoque la volonté des Parisiens de se procurer « son portrait47 » pour l’avoir dans leur cabinet de curiosité. Il pourrait s’agir de celui du conseiller Broussel comme de celui du duc de Châtillon. Auquel cas, il est possible d’émettre l’hypothèse selon laquelle son attitude semble si ridicule que sa représentation serait perçue comme le stéréotype du lâche :

Chacun veut avoir son portrait

Pour mettre dans un Cabinet

Parmi les raretés qu’il a

Alleluia48

La chanson se plaît à décrire un cardinal de Mazarin totalement excédé par les événements de la journée :

On vit Monsieur le Cardinal

De rage que tout allait mal

Ronger les glands de son rabat

Alleluia49

En plus du visage ridicule qu’offre un cardinal particulièrement vulnérable, la polysémie autour des attributs du pouvoir cardinalice introduit une forme de sacrilège dans la description et prive le ministre du respect dû à sa fonction religieuse. Il est, en quelque sorte, ramené au rang d’homme parfaitement ordinaire. Pour asseoir cette impression, le quatrain précédent célèbre tout simplement la défaite d’Anne d’Autriche : « La Reine s’humilia / Alleluia50 ». La scansion systématique des vers par un Alléluia venant marteler le récit de chaque fait peut aussi avoir un effet de comique de répétition. L’Alléluia confère à cette chanson un « double sens » : c’est à la fois un chant de grâce et une satire moqueuse de différents acteurs politiques impliqués dans les événements de la journée du 26 août 1648.

Les compilations de chansons étudiées revendiquent justement toutes, au moins par leur titre, de participer à l’écriture de l’histoire des sentiments provoqués par les affaires du temps.

De la source orale à la compilation : les chansons au service de l’histoire

Les compilations étudiées, par la collecte des textes qui les constituent, engagent la critique d’une actualité, y compris, de façon peut-être surprenante, à distance des événements relatés ou chantés. Elles font ainsi résonner la critique dans le futur des affaires du temps51.

La constitution des recueils : un processus relativement silencieux

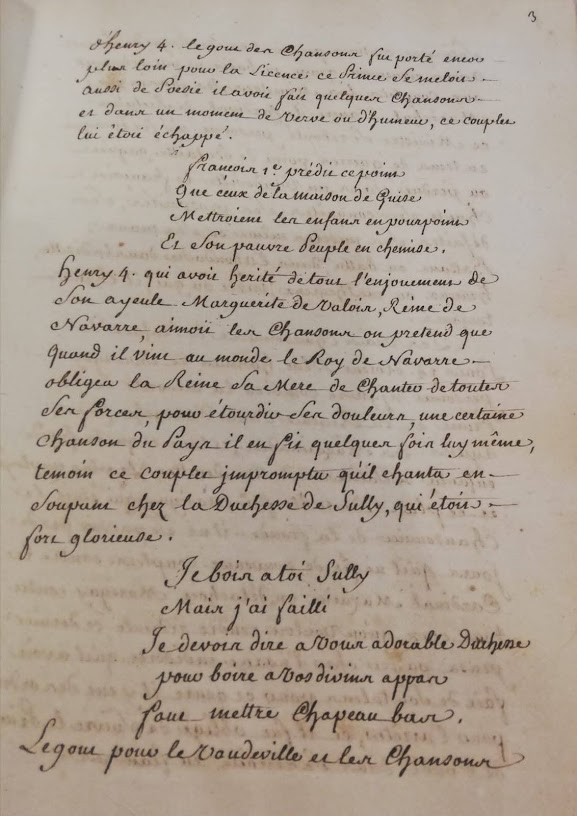

Le processus de fabrique des chansonniers nous reste largement inconnu, même si, en conduisant un travail de comparaison à partir d’un corpus de 18 recueils, Claude Grasland et Annette Keilhauer sont parvenus à isoler les traits communs de chansonniers historiques et satiriques parisiens. Le travail engagé leur a permis de repérer certains des critères de sélection des textes et de proposer une typologie par taille et par dates52. Nous ne développerons pas ici un travail de comparaison suffisamment poussé pour pouvoir mieux connaître les modalités de constitution du recueil aixois. La première approche qui est ici la nôtre, permet de dire qu’il s’agit d’une compilation de chansons, généralement anonymes, réunies par un collecteur dans le dernier quart du xviiie siècle. Le compilateur aussi est anonyme. En revanche, ce dernier expose ses intentions dans une introduction qui indique, comme le titre de l’ouvrage, Recueil de chansons pour servir l’histoire depuis 1600 jusqu’à présent, que les chansons sélectionnées peuvent être convoquées au titre de sources historiques, y compris dans un futur postérieur à la constitution du recueil. La seule présence de cette introduction intitulée « Mémoire historique sur la chanson » et retraçant une chronologie du genre depuis François Ier atteste de l’intérêt porté par le compilateur à l’histoire ; non seulement l’histoire par la chanson mais aussi l’histoire de la chanson. Reste que la lecture du chansonnier devrait permettre aux lecteurs de connaître les événements de la période couverte. C’est bien cette capacité des chansons à ouvrir une fenêtre sur les actualités passées qui semble avoir joué le rôle de critère sélectif déterminant. Les chansons sont d’ailleurs classées chronologiquement, année par année et sont parfois commentées en marge par le collecteur lui-même53. Dans son propos liminaire intitulé « Mémoire historique sur la chanson », l’auteur du Recueil de chansons pour servir l’histoire évoque d’ailleurs l’hypothèse d’une compilation idéale mais irréalisable qui permettrait de « rassembler toutes les Chansons historiques sous chaque règne54 » et donc de constituer « le fond le plus riche et le plus curieux55 ». Puisque la tâche est impossible, certains des critères invoqués par le collecteur restent imprécis. Son choix s’est, en effet, porté sur les « meilleurs couplets pris dans tout ce qu’il a pu rassembler dans ce genre depuis 40 ans qu’il a commencé cette collection56 ». Les inconnus sont encore importants quant au processus de fabrication de cet ouvrage57. Ils concernent non seulement le moment de création exact du recueil mais aussi les états des chansons recueillies et publiées. À quels moments ont été fixés les textes de ces chansons ? Quelle version a été choisie ? Les chansons ont-elles d’abord été conservées par la tradition orale avant d’être fixées par écrit ? Par ailleurs, le chansonnier est-il inédit ou est-il le fruit de copies manuscrites successives ? Jusqu’à quand les textes sont-ils susceptibles d’avoir été copiés ? À quels types de publics ces éventuelles copies sont-elles destinées ? Est-il possible d’imaginer la diffusion privilégiée du chansonnier dit aixois dans des villes abritant un parlement ? Les savoirs relatifs à la Fronde contenus dans ses pages pourraient justifier une telle circulation des manuscrits. Sur ce point précis, nous nous contenterons à nouveau de soulever des pistes de recherches.

Pédagogie et divertissement : la double vocation des chansonniers historiques et satiriques

Dans leur travail sur les compilations de chansons historiques et satiriques, Claude Grasland et Annette Keilhauer notent le phénomène de copie d’un chansonnier à l’autre et insistent sur la difficulté qu’il existe à identifier une source originelle à ces différents ouvrages, marquées par le caractère plastique de leurs contenus58. Il est possible d’émettre l’hypothèse selon laquelle le chansonnier aixois est une copie augmentée d’un autre chansonnier daté de 1731 et intitulé Recueil de chansons choisies en vaudevilles. Pour servir à l’Histoire Anecdotte depuis 1600 jusques et compris 169759. Les années de création attribuées à chacun des textes sont les mêmes et les airs sur lesquels la chanson doit, ou, au moins, peut être chantée également. En revanche, ce recueil n’est pas inauguré par un propos liminaire contrairement à sa version plus tardive. On note aussi un titre qui rapproche les deux ouvrages par la poursuite d’un objectif commun : l’écriture d’une histoire du temps par la compilation du présent. Dans les deux cas, on observe le recours à des notes marginales afin d’éclairer le lecteur sur un événement, une anecdote, le nom ou le sobriquet d’un acteur dont il est question dans les textes. Ces annotations ne sont pas les seuls outils de lecture proposés au lectorat des recueils. Ils sont ainsi tous deux dotés d’une « table alphabétique des personnes dénommées dans ce […] recueil […]60 ». En effet, dans le cas où le délai serait trop long entre les événements relatés et leur lecture dans les compilations, les lecteurs des deux recueils pourraient ne pas maîtriser certaines références trop imprégnées d’une actualité passée. Il est donc bien question de chanter l’actualité mais pas seulement. Il s’agit aussi d’utiliser la matière de cette actualité, en mettant en série des chansons relatives à des faits récents, afin d’écrire l’histoire pour la postérité ou, au moins, de donner une représentation du passé. Le chansonnier de Castries, dont la préface est citée par Claude Grasland et Annette Keilhauer, explique que la réalisation tardive de la compilation permet de publier un texte le plus exhaustif possible. Ce caractère tardif étant susceptible d’entraîner les effets de décalages mentionnés plus haut, le préfacier justifie aussi la présence de notes explicatives dans le texte qui revêtent à la fois un caractère testimonial et collectif : « On a consulté les personnes âgées & qui en leur jeunesse ont été répandues dans le Grand Monde, même plusieurs savants pour en tirer des éclaircissements qui explicassent les tems où elles ont été faites61 ». Ces commentaires peuvent aussi avoir une autre fonction : celle de la perpétuation de l’efficacité comique des chansons. Il s’agirait en quelque sorte d’écrire l’histoire tout en permettant aux futurs lecteurs de rire encore des événements relatés et des acteurs mis en scène dans les textes.

Les temporalités de la critique

Un autre objectif, corollaire à celui-ci, est de nature historique et est parfois revendiqué par certains recueils publiés à distance des événements relatés. Il est affirmé explicitement dans « L’avertissement des éditeurs » du Nouveau siècle de Louis XIV qui est en partie constitué des chansons présentes dans les deux chansonniers déjà évoqués plus haut et dont la première édition date de 1793. Précisons que ce recueil contient également des pièces poétiques diverses contrairement aux deux autres compilations, recensant uniquement des vaudevilles. De plus, son caractère imprimé a probablement modifié sa diffusion. Insistons enfin sur le fait qu’il paraît dans un contexte révolutionnaire, et que, si ce recueil prétend écrire l’histoire du règne du Roi-Soleil, il nous renseigne tout autant sur l’époque de sa publication. Pour autant, certaines des visées mises en avant semblent converger avec celles des autres recueils étudiés. Il s’agit de livrer aux lecteurs du futur la connaissance la plus précise possible de l’époque mise en compilation, autant du point de vue des événements qui s’y sont déroulés que de la façon dont les contemporains ont pu vivre et ressentir ces événements. Ainsi, la chanson ne renverrait donc pas uniquement au fait passé mais également à la « sensation » produite chez les contemporains par ce même fait en tant qu’elle en est l’expression62. Compiler les textes permettrait de rendre à la postérité ces perceptions des événements, parfois passées sous silence soit par la censure soit par l’effet du temps qui a passé :

L’ouvrage que nous proposons au public est un de ceux qui n’auroient jamais vu le jour sous l’empire du despotisme. La partie louangeuse auroit seule échappé au ciseau de la censure : car en fait de gouvernement, on ne permettoit jamais de voir qu’un côté du tableau, et le revers étoit soigneusement dérobé aux yeux de la postérité. […] Ceux qui ont été à portée de connoître les détails de cette inquisition politique, savent qu’il n’y a guère eu d’ouvrages sur l’histoire de France qu’elle n’ait mutilé impitoyablement. C’étoit pour suppléer à ces omissions, faites à dessein, qu’un petit nombre de curieux s’appliquoit secrètement à recueillir les Poèsies-anecdotes à mesure que chaque circonstance les faisoit éclore. Ce sont des vers ou satiriques, ou louangeurs, relatifs à l’événement du jour. Ces Pieces ont généralement le précieux avantage de reproduire, sans altération, l’espèce de sensation qu’a faite chaque événement, et de buriner, pour ainsi dire, les traces que les tyrans de la pensée sont tentés jamais d’affoiblir, ou d’effacer. Plus des portraits étoient ressemblans, plus des couplets critiques étoient piquans et bien tournés, et plus il étoit dangereux de les conserver, ou de les répandre. […] Il arrivoit de là qu’une infinité de productions de la gaîté ou de la justice nationale s’effaçoit rapidement de la mémoire, et que le vœu des despotes, à cet égard, se trouvoit parfaitement rempli : aussi ne doit-on pas être étonné, en parcourant le recueil, du grand nombre de pièces qui étoient restées, ou totalement oubliées, ou enfouies dans de poudreuses bibliothèques […] Notre objet a été de rendre ces sortes d’opuscules à leur destination, c’est-à-dire de les faire servir à l’instruction et à l’amusement des lecteurs, à l’éclaircissement des faits historiques, à la connoissance de l’esprit et des mœurs de chaque époque […]63.

Une des visées poursuivies par le compilateur du recueil consiste à proposer une vision plus fidèle que celle permise au moment où les faits se déroulent. L’ouvrage revendique de favoriser l’accès non seulement à une meilleure connaissance des événements du passé mais aussi à la manière dont ils ont été vécus par les sujets. Ainsi le recueil cherche à établir une meilleure connaissance de ce que l’on pourrait appeler l’opinion publique du règne de Louis XIV : le choix de son vocabulaire (les « tyrans » et les « despotes ») et la représentation de la société que manifeste cette préface montrent que la compilation passe les chansons du « grand siècle » au filtre d’une conceptualisation politique ultérieure64. Le compilateur indique ainsi vouloir témoigner auprès de futurs lecteurs de tous les aspects des réactions suscitées par les événements du temps, y compris les aspects critiques bien souvent « […] dérobé[s] aux yeux de la postérité » du fait de la censure louisquatorzienne65. À cet égard, le rôle joué par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 est manifeste66. Le regard porté sur la pratique de la censure n’est plus le même67. Son association avec un pouvoir monarchique considéré comme abusif occulte la diversité de la pratique censoriale, et simplifie le fonctionnement politique des textes (en en faisant, par exemple, une expression simple de la spontanéité populaire). La dimension critique des chansons est donc associée immédiatement au registre comique qui est le leur, indissociables aux yeux des éditeurs de la dimension pédagogique de la publication comme l’énonce la dernière phrase de la citation ci-dessus. C’est aussi pourquoi, comme dans les autres chansonniers évoqués, le Nouveau Siècle de Louis XIV propose au lecteur des éclaircissements informatifs en marge du texte des chansons. Pour certaines, ces annotations sont d’ailleurs plus longuement développées et plus précises dans cette compilation que dans les autres recueils étudiés. Elles sont numérotées et vont jusqu’à donner des précisions sur les catégories de chansons écrites à propos de tel ou tel événement, comme la mort de Richelieu par exemple :

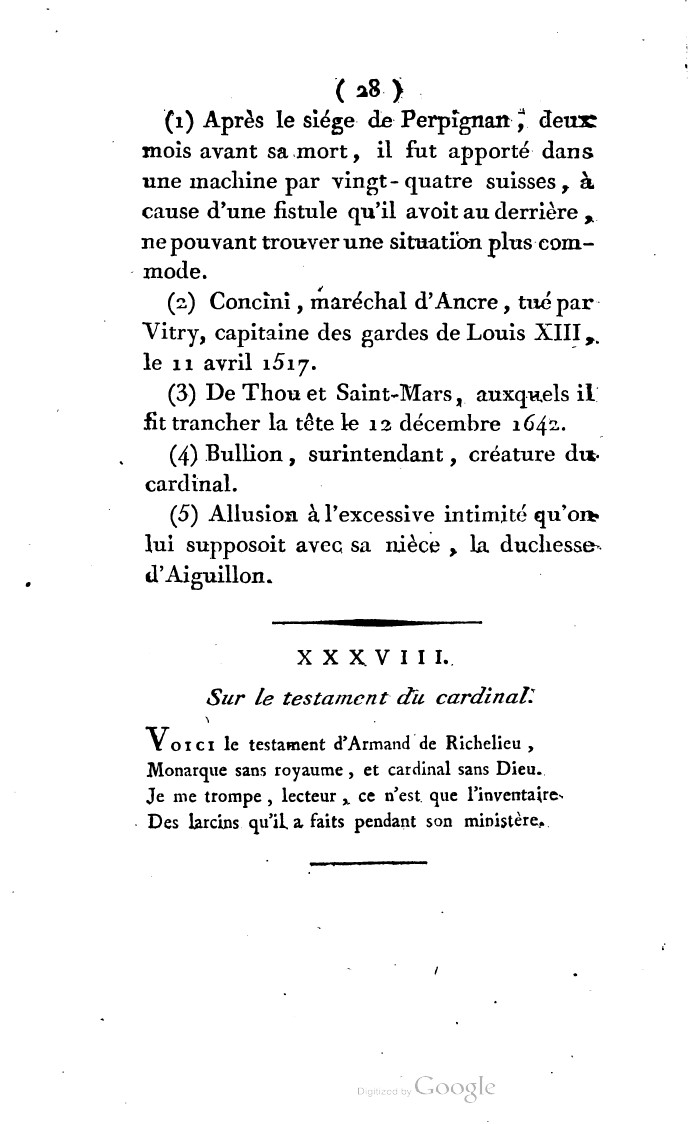

Fig. 1. Annotations apportées à une chanson satirique rapportant la mort du Cardinal de Richelieu, intitulée Richelieu aux Enfers et devant être chantée sur l’air de Lampons. Nouveau Siècle de Louis XIV ou Poésies-anecdotes du règne et de la cour de ce Prince, avec des notes historiques et des éclaircissements, Tome premier, À Paris, chez F. Buisson libraire rue Hautefeuille no20, À Londres chez J. Deboffe, Libraire, Gerard Street Soho, no7, 1793, p. 28.

Crédit/source : New-York Public Library. Call number : NKH (Marsy, C. S. S. de Nouveau siécle de Louis XIV)

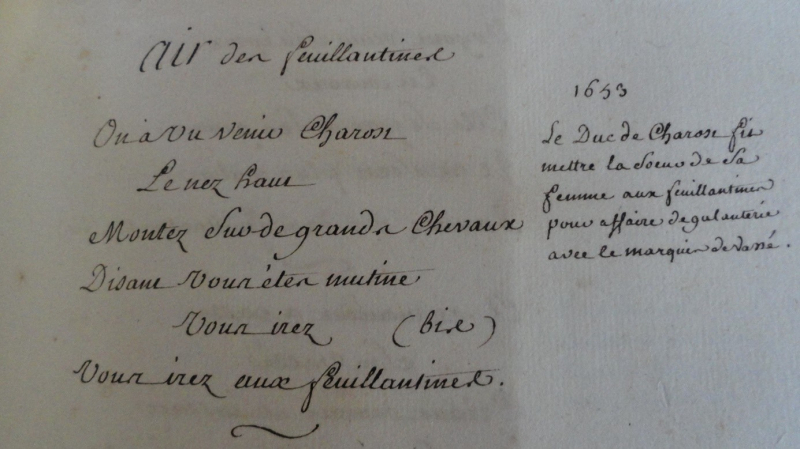

Fig. 2. Annotation d’une chanson dans le Recueil de chansons pour servir à l’histoire depuis 1600 jusqu’à présent.

Bibliothèque Méjanes, fonds Peiresc, Aix-en-Provence, Ms 178 657. (Photo Virginie Cerdeira)

Ces renseignements sont rendus indispensables, écrit le compilateur du Nouveau Siècle de Louis XIV, en raison du délai temporel qui s’est écoulé depuis le déroulement des événements :

Beaucoup de pièces sembloient n’avoir plus le sel qui en faisoit le mérite, parce que l’à-propos en étoit perdu, et qu’elles n’étoient pas accompagnées des explications qui pouvoient le faire sentir. En un mot, c’étoit un vrai chaos à débrouiller68.

La nécessité, renouvelée, dans chacun des chansonniers évoqués, de proposer des notes informatives susceptibles d’éclairer le sens des textes compilés et de les transformer en texte historique indique à quel point ces chansons sont originellement liées à l’actualité et aux affaires du temps et ne sont compréhensibles avec certitude que pour leurs contemporains. Cela souligne le caractère circonstanciel du rire dans ces chansons, mais cela sert aussi la représentation du savoir collectif que la chanson met en œuvre : un savoir sur le présent, partagé par les contemporains de la chanson, qui se manifeste dans la compréhension des allusions et références à l’actualité que l’on y trouve. L’insistance sur ce savoir qui risquerait d’être perdu permet au compilateur de nourrir la représentation de l’être collectif passé, le peuple, l’opinion publique commune, dont le plaisir partagé de la chanson (malgré la surveillance politique) est donné comme le témoignage. À ce titre, les notes explicatives visent autant à faire connaître les événements du passé qu’à restaurer une continuité : celle du « sel » satirique, d’une « gaîté », d’un esprit de « justice », liant chanteurs et chansonniers de la Fronde à ceux de la révolution présente.

Les chansons permettent de saisir les affaires du temps, d’en diffuser l’information mais aussi d’en rire et de s’en moquer. Elles offrent aux acteurs la possibilité de critiquer un régime politique, un contexte, un événement tout en contournant la censure. Le plaisir de la critique qui engendre le rire vient aussi du potentiel transgressif de la chanson capable de faire fi des dispositifs de contrôle politique en place. Les chansons permettent d’étendre l’espace de diffusion de la moquerie et de la critique géographiquement et sociologiquement grâce à l’usage de la prosodie ou le recours à certains airs connus. L’extension des pouvoirs de la chanson se fait aussi dans le temps. Ces textes critiques et moqueurs nous sont parvenus sous la forme de recueil de sources poursuivant l’objectif d’écrire l’histoire grâce à la compilation de faits d’actualité mais aussi de faire toucher du doigt à la postérité la capacité de rire des affaires d’un autre temps, en rétablissant dans le texte et autour du texte tout ce qui était jugé nécessaire pour que le lecteur du futur puisse à la fois goûter la critique et rire avec l’auditeur du passé des affaires qui étaient celles de son temps. Bien sûr, il convient de rappeler les fragilités et les limites de cette enquête. Elles sont celles d’une étude restreinte et portant sur un tout petit échantillonnage de chansons. Elles viennent aussi de l’ignorance des modalités précises de constitution du recueil, de la distance temporelle qui sépare sa rédaction du moment de la création et de la diffusion des chansons ainsi que de l’effet de concentration instauré par la compilation. Reste que cette étude éclaire en partie les raisons du choix de la chanson pour exprimer une critique, parmi lesquelles, sans aucun doute, le plaisir ressenti par les auditeurs et les interprètes à le faire le plus librement possible, en écorchant avec les moyens dont ils disposaient, la dignité et le caractère parfois sacré de certains puissants. Une forme de pouvoir est ainsi restituée aux auteurs, interprètes mais aussi aux compilateurs de ces textes.